血液凝固及纤溶系统

- 格式:ppt

- 大小:729.00 KB

- 文档页数:17

血浆D-二聚体(D-dimer)是纤维蛋白在纤溶系统作用下分解的片段,正常情况下,血液凝固及纤溶系统处于动态平衡状态,只有在机体出现血栓形成及随后的溶解过程时,D-二聚体的水平才会增高。

因此,血浆D-二聚体的检测常用于排除或辅助诊断血栓性疾病,如深静脉血栓、肺栓塞等。

血浆D-二聚体水平偏低,一般情况下并无特定的临床意义,因为正常人体内D-二聚体的浓度很低。

然而,如果在临床背景下发现D-二聚体低于检测限,可能与以下因素有关:

1.生理因素:在没有血栓形成的情况下,D-二聚体的水平通常较低,这是正

常的生理状态。

2.疾病因素:

o凝血系统功能低下:如先天性或获得性凝血因子缺乏,或抗凝药物使用过量等,导致凝血过程受限,继而D-二聚体生成减少。

o纤溶活性过强:如某些类型的出血性疾病、恶性肿瘤、DIC(弥散性血管内凝血)早期或某些特殊情况下的高纤溶状态,D-二聚体会快

速降解而浓度偏低。

3.检测误差:采样、存储或检测方法不当可能导致D-二聚体结果偏低。

4.其他因素:年龄、妊娠等生理状态也可能影响D-二聚体的水平。

总之,单独的D-二聚体低一般不作为诊断某一特定疾病的依据,但在临床诊断中,结合患者病史、体征及其他的实验室检查结果,可以帮助医生做出更为准确的判断。

如果在疑似血栓性疾病的排查中发现D-二聚体偏低,医生可能会考虑其他病因或重新评估诊断思路。

血液凝固的基本过程简答题

一、启动阶段

当机体受到损伤时,暴露出的组织或细胞表面的凝血因子会与受伤部位接触,引发凝血级联反应。

这一阶段的关键是释放出血小板因子,其与钙离子、磷脂共同作用,使血小板快速聚集并发挥作用。

二、凝块形成

在启动阶段后,凝血酶的生成加速,凝血酶作用于纤维蛋白原,使其转化为纤维蛋白多聚体。

这些多聚体进一步交联形成不溶于水的纤维蛋白多肽链,从而构成血凝块。

三、血块收缩

血块收缩是血液凝固过程中的一个重要环节。

纤维蛋白网中的血小板伸出伪足,向血块中心集结形成血块收缩环,使血块更为坚实。

同时,红细胞也被压缩至血块中心,形成凝血块。

四、纤维蛋白溶解

在完成血块收缩后,部分纤维蛋白多聚体被降解为纤维蛋白降解产物,这些产物逐渐被释放入血浆中。

这一过程有助于保持血液流通的通畅,防止血栓形成。

五、抗凝和纤溶的平衡

血液凝固过程中,抗凝系统和纤溶系统处于动态平衡状态。

抗凝物质如肝素、抗凝血酶等抑制纤维蛋白的形成和凝血酶的活性;而纤溶系统则通过降解纤维蛋白,防止血栓形成。

这种平衡保证了血液在正常状态下的流动性。

总之,血液凝固的基本过程包括启动阶段、凝块形成、血块收缩、纤维蛋白溶解以及抗凝和纤溶的平衡等环节。

这些环节相互协同,确保了血液的正常凝固和流动。

Q:试分析血液凝固、抗凝系统和纤维蛋白溶解之间的关系?答:血液自血管流出后,由流动的溶胶状态变为不流动的胶冻状态的过程称为血液凝固。

凝血的整个过程可分为三个阶段:1、凝血酶原激活物的形成,即因子X被激活成因子Xa;2、凝血酶原在Xa、Ca2+、V因子的作用下被激活成凝血酶;3、纤维蛋白原在凝血酶的作用下转变为纤维蛋白。

人体内的抗凝系统包括体液抗凝系统和细胞抗凝系统。

体液抗凝系统包括丝氨酸蛋白抑制物如抗凝血酶Ⅲ、组织因子途径抑制物即小血管内皮细胞释放的一种糖蛋白、蛋白质C系统以及肝素。

细胞抗凝系统即网状内皮系统对凝血因子、组织因子、凝血酶原复合物、可溶性纤维蛋白单体的吞噬。

除此之外,正常血管的光滑的内皮和不断流动的血液以及血液中的纤维溶解系统也辅助构成了抗凝系统。

血凝过程中生成的不溶性纤维蛋白,可在一系列水解酶的作用下,发生溶解,变成可溶性的纤维蛋白降解产物。

这种纤维蛋白被解液化的过程,称为纤维蛋白溶解,简称纤溶。

纤溶系统包括纤溶酶原、纤溶酶、纤溶酶原激活物和纤溶抑制物。

纤溶过程可分为两个阶段,即:1、纤溶酶原在其激活物的作用下,激活形成纤溶酶;2、纤维蛋白在纤溶酶的作用下发生降解。

血液凝固、抗凝系统、纤溶系统三者相互对立而统一,共同为机体维持一个相对稳定的平衡状态。

生理状态下,有少量纤维蛋白形成并覆盖于血管内膜上,参与维持血管的正常通透性,同时抗凝系统使其不易造成凝血和形成血栓,纤溶系统又将其水解,使凝血与纤溶处于动态平衡中,机体既不易出血,又无血栓形成。

当血管受损,一方面要求迅速凝血形成止血栓,以避免血液的流失;另一方面抗凝系统要使凝血反应局限在损伤部位,以保证全身血管内的液体状态。

当组织损伤所形成的止血栓在完成使命之后,将由纤溶系统逐步溶解,以恢复血管的畅通,也有利于受损组织的再生和修复。

若纤溶系统活动亢进,可因止血栓的提前溶解而有新的出血的倾向;如果纤溶系统活动低下,则不利于血管的再通,并可加重血栓。

血液凝固过程血液凝固是人体内一项重要的生理过程,主要起到止血和修复受伤组织的作用。

当血管受损时,血液凝固过程将被启动,以形成血栓来阻止血液的进一步流失。

本文将介绍血液凝固过程的主要步骤和相关因素,以及凝血过程在人体中的重要性。

一、血液凝固的主要步骤血液凝固过程是一个复杂的生物化学反应链,涉及多种细胞和蛋白质因子的相互作用。

下面是血液凝固过程的主要步骤:1. 血管收缩:当血管受损时,血管壁会迅速收缩,以减少出血量。

此过程由血管平滑肌的收缩引起。

2. 血小板聚集:损伤的血管内壁接触到血液后,血小板会迅速聚集到伤口处,形成血小板栓。

这一过程通过血小板表面的特殊受体与血管壁上的细胞因子相互作用而实现。

3. 凝血因子激活:损伤的血管壁会释放一系列的凝血因子,包括凝血酶原、纤维蛋白原等。

这些凝血因子与聚集的血小板相互作用,触发凝血酶的生成。

4. 凝血酶生成:在凝血因子的作用下,凝血酶原会被激活生成凝血酶。

凝血酶是血液凝固过程的核心物质,能够将溶解在血浆中的纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

5. 纤维蛋白生成:凝血酶催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成一种纤维网状结构,即血栓。

血栓能够在伤口处形成一个稳定的堵塞物,阻止血液继续流失。

二、血液凝固过程的调控因素血液凝固过程需要一系列的调控因素,以确保在受伤组织修复完成后,血栓能够被及时溶解。

以下是影响血液凝固过程的主要调控因素:1. 抗凝系统:人体内有多种抗凝因子,如抗凝酶、组织因子通路抑制物等。

它们能够限制凝血过程的发展,以避免形成大块血栓。

2. 纤溶系统:血栓形成后,纤溶系统会被启动以溶解血栓。

纤溶酶原是纤溶系统的重要物质,它能够将纤维蛋白溶解为溶解蛋白。

3. 血管内皮细胞:血管内皮细胞的表面覆盖有特殊的抗凝分子,如组织因子路径抑制物、载脂蛋白等。

这些抗凝分子能够阻止血小板在无需凝固的情况下聚集。

三、凝血过程在人体中的重要性血液凝固过程在人体中具有重要的生理学意义。

以下是凝血过程在人体中的几个重要作用:1. 止血:当血管受损时,血液凝固过程能够迅速形成血栓,阻止血液的流失。

血液凝固的机制和调节血液凝固是人体维持血管完整的一种重要生理过程,它在创伤修复和止血方面起着关键作用。

血液凝固的机制和调节涉及多个重要因素和步骤,下面将对其进行详细阐述。

一、血液凝固的机制1. 血小板聚集作用当血管受到损伤时,血小板会迅速黏附到伤口部位,形成血小板聚集。

这是通过血管内皮细胞的损伤、凝血因子的释放以及血小板表面受体的激活而实现的。

血小板聚集可以快速形成血小板血栓,起到止血作用。

2. 凝血因子的活化在损伤部位,血液中的凝血因子会被激活并参与凝血反应。

主要有凝血酶生成的内外凝血途径。

内源性凝血途径受损血管内皮细胞释放的物质作用,外源性凝血途径则是嵌合在伤口部位的血小板释放的凝血因子。

这些活化的凝血因子相互作用形成凝血酶,从而引发后续的凝血反应。

3. 纤维蛋白原和纤维蛋白的聚集凝血酶作用下,纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成纤维蛋白聚集物。

纤维蛋白聚集物与血小板聚集形成的血栓结合在一起,进一步加强止血效果。

同时,纤维蛋白聚集物也为创伤修复提供支持。

二、血液凝固的调节1. 抗凝系统血液凝固过程中,抗凝系统起着重要的负调节作用。

主要包括血管内皮细胞分泌的抗凝物质(如抗凝血酶、组织型纤维蛋白溶酶原激活物、组织因子途径抑制剂)和血浆中的抗凝物质(如抗凝血酶、抗凝血酶酶原等)。

它们能够抑制凝血因子的活化和血小板的聚集,维持血管内血液的流动性。

2. 纤溶系统纤溶系统起着溶解血栓的作用。

当血栓形成后,纤溶酶原被活化为纤溶酶,能够将纤维蛋白降解为溶解物。

其中,纤溶酶原在血管内皮细胞和肝脏中合成,纤溶酶展示在血管内腔。

纤溶系统的调节能够避免血栓的过度形成,使血液保持较好的流动状态。

3. 血小板功能的调控血小板在血液凝固中起着重要作用,其功能需要得到适当的调控。

血小板功能障碍会导致凝血时间延长或凝血活性下降。

血小板功能的调控包括内源性及外源性途径。

内源性途径主要包括血小板激活因子和血小板激动素,而外源性途径则是通过干扰血小板表面受体与激活因子的结合来实现。

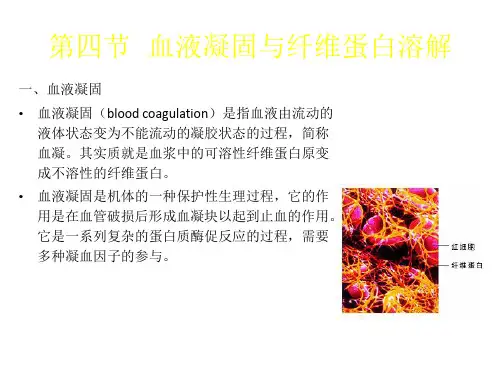

血液凝固和纤溶系统的生物学研究和临床应用血液凝固和纤溶系统是两个相互作用的复杂生物学体系。

它们的正常功能对于人体的健康至关重要。

血液凝固主要是止血和修复损伤,而纤溶系统则是分解凝块保持血液流畅。

本文将探讨血液凝固和纤溶系统的基础研究和临床应用。

1. 血液凝固的基础研究血液凝固是一种复杂的生物学过程,涉及多个生物分子和细胞类型。

最初的研究主要集中在单个凝血因子的功能和调节机制。

随着技术的进步和对凝血因子相互作用的理解加深,研究重心逐渐转移到了凝血过程的整体调节。

一个比较完整的凝血模型包含外在凝血通路、内在凝血通路和共享通路。

外在凝血通路由于受到血管损伤的影响而激活,内在凝血通路则因为血液中发生了化学反应而激活。

这两个通路在活化某些凝血因子时会相互干扰,并会通过共享通路最终导致凝血酶的生成使血液凝结。

最新的模型也在研究纤维蛋白原激活和纤维蛋白聚合等过程。

除了基于解剖学的研究,过去几十年来的计算机模拟和分子动力学研究对于凝血过程的深入理解产生了重要影响。

这些研究结合了化学反应的动力学和凝血因子结构的三维描述,为未来的药物研发提供了重要的基础。

2. 血液凝固在临床中的应用血液凝固异常与许多临床病症密切相关,包括出血和血栓疾病等。

了解这些异常如何发生以及如何影响正常凝血可以帮助我们制定合理的治疗方案和预防策略。

出血病症包括遗传性和获得性的疾病,如血友病和促红素抑制因子缺陷等。

在治疗出血时,可以通过输注患者缺乏的凝血因子来修补失血的部位。

此外,利用人工制造的凝血因子类似物来替代自然凝血因子的功能,这些治疗方法也逐渐成为线粒体学科的重要组成部分。

相反,血栓疾病是由于体内的血栓过多引起的。

这些血栓可以堵塞动脉和静脉,并引起多种病症,如心肌梗塞和中风。

治疗血栓疾病的方法通常涉及到抗凝剂,例如华法林和肝素,可以防止新的血栓形成。

此外,也有针对变异的促红素抑制因子和其他凝血因子的新型抗凝药物被研发出来。

3. 纤溶系统的基础研究与血液凝固类似,纤溶系统也是一种高度复杂和互动的生物学过程。

血浆FDPs增高的常见原因血浆FDPs(纤维蛋白原降解产物)是一种指示血液凝固及纤溶系统活性的生化指标。

当血浆FDPs水平增高时,通常意味着发生了过度血栓形成或纤溶状态。

血浆FDPs的增高的常见原因包括以下几种情况:1. 血栓形成:血栓形成是血液在血管内形成凝块的过程。

当人体受到外伤或发生血管损伤时,血小板和凝血因子会在伤口处聚集形成血栓。

然而,如果血栓在体内长时间存在,会导致血液循环障碍。

当血栓溶解时,纤溶系统会被激活产生FDPs,从而导致血浆FDPs的增高。

2. 深静脉血栓形成:深静脉血栓形成是指在体内深部静脉中形成血栓,通常发生在下肢、盆腔和颈部静脉。

这种情况常见于长时间卧床、手术后或其他情况下血液循环减慢的患者。

当深静脉中形成血栓时,纤溶系统会被激活产生FDPs,导致血浆FDPs的升高。

3. 肝功能损伤:肝脏在人体内有很多重要的功能,包括凝血因子的合成和代谢。

如果肝脏功能受损,凝血因子的合成和代谢能力会受到影响,从而导致血栓形成和纤溶系统失衡。

这种情况下,纤溶系统的活性会增加,造成血浆FDPs的升高。

4. 高脂血症:高脂血症是指血液中脂质(如胆固醇和甘油三酯)含量过高的情况。

高脂血症病人往往伴有血液黏稠度增加、血流阻力增加等现象,这些问题可能导致血栓形成和纤溶系统活性的改变,进而导致血浆FDPs增高。

5. 子痫前期和子痫:子痫前期和子痫是一种妊娠期的并发症,通常在妊娠20周后出现。

这些疾病通常伴随着血压升高、蛋白尿等症状。

子痫前期和子痫患者的凝血系统往往处于高度活跃状态,这可能导致血栓形成和纤溶系统失衡,从而导致血浆FDPs升高。

总之,血浆FDPs的升高常见于发生血栓形成或纤溶状态的疾病情况。

血栓形成、深静脉血栓形成、肝功能损伤、高脂血症以及子痫前期和子痫都可能导致血浆FDPs的增高。

这些情况可能会对人体健康造成一定的危害,因此及早发现并采取适当的治疗措施是非常重要的。

如果发现自己或他人的血浆FDPs增高了,应及时就医并接受专业的诊断和治疗。

血凝固知识点总结一、血液凝固的生理过程血液凝固包括血栓形成的启动、扩展和稳定三个阶段,其中涉及到多种凝血因子、血小板、红细胞和血管内皮细胞等。

下面将详细介绍血液凝固的生理过程。

1. 血管损伤和血小板活化当血管受到损伤时,血管内皮细胞和胶原蛋白会暴露在血液中,引起血小板的黏附和激活。

黏附发生在血小板表面的受体膜上,激活则会使血小板释放出促凝剂如血小板活化因子(PAF)、血小板激酶和血小板因子4等,从而引起血小板的聚集和激活,形成血小板聚集体。

2. 凝血因子的活化和级联反应同时,损伤血管的组织因子(TF)也会释放到血液中,它与血浆中的凝血因子Ⅶ形成复合物,激活凝血级联反应。

TF-FⅦa复合物能够进一步活化凝血因子Ⅸ和Ⅹ,形成凝血酶复合物。

凝血酶复合物具有蛋白水解酶活性,它能够催化原纤维蛋白原(原F)转变为纤维蛋白聚合体,形成血栓。

3. 纤维蛋白聚合和血栓形成纤维蛋白聚合是血液凝固的最终步骤,它是通过凝血酶催化原纤维蛋白原转变为纤维蛋白,然后纤维蛋白聚合成为稳定的纤维蛋白聚合体,形成血块或血栓。

4. 抗凝和纤溶系统的调节在血液凝固过程中,机体会同时启动抗凝和纤溶系统来限制血栓的形成和维持血液的液态状态。

抗凝系统包括抗凝血酶、抗凝血酶Ⅲ、组织因子通路抑制物和蛋白C等,它们能够抑制凝血的进行。

纤溶系统包括纤溶酶原激酶、纤溶酶原、纤溶酶等,它们能够溶解已经形成的血栓。

以上就是血液凝固的生理过程,它是一个复杂而严密的系统,一旦失去平衡就会引起多种临床问题。

了解血液凝固的生理过程能够帮助我们更好地理解各种凝血疾病的发病机制和治疗原则。

二、血小板的功能和凝血因子1. 血小板的功能血小板是一种无核细胞,它们起着关键的止血和凝血作用。

血小板的主要功能包括粘附、激活、释放促凝物质、聚集和形成血小板栓。

当受损血管内壁暴露时,血小板会通过特定受体与胶原蛋白和坏死细胞的DNA结合,进而发生粘附和激活。

经过激活后,血小板会释放出促凝物质如ADP、PAF、血小板激酶和血小板因子4等,从而促进其他血小板的聚集和形成血小板栓。

生理学中的血液凝固的名词解释血液凝固是生理学中一个重要的过程,它在人体内起着至关重要的作用。

本文将对凝血过程所涉及的一些主要名词进行解释。

1. 血小板血小板是一种无核细胞片状颗粒,来源于骨髓中的巨核细胞分化而来。

它们是血液凝固过程中的重要组成部分,可以促进血管损伤处的血小板聚集和凝血反应的启动。

2. 血管收缩血管收缩是指在血管受损后,血管壁的平滑肌收缩,从而减少血流量。

这种收缩有助于减缓出血速度,并为凝血过程提供必要的时间窗口。

3. 血栓血栓是血管内的固态物质,由血小板、纤维蛋白和其他凝血因子组成。

它形成于血管损伤处,旨在封堵血管破裂口,防止过度出血。

然而,有时血栓可能异常形成,导致血管阻塞,引发心脑血管疾病。

4. 凝血因子凝血因子是一组在血液凝固中起关键作用的蛋白质。

其中包括凝血酶原、纤维蛋白原、凝血酶等。

这些凝血因子之间的相互作用和级联反应使血液凝固过程得以进行。

5. 凝血酶凝血酶是凝血反应中的核心酶,它能够催化血浆中的凝血酶原转化为活化的凝血酶,并将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

凝血酶的产生标志着凝血过程的启动,它能够进一步激活其他凝血因子,形成完整的凝血网络。

6. 纤维蛋白纤维蛋白是一种在凝血过程中形成的不溶性蛋白质,它是血栓主要组成部分。

纤维蛋白能够形成细长的纤维,将血小板和其他凝血因子聚集在一起,形成血栓结构。

7. 抗凝机制为了保持正常的血流,人体内存在着一系列的抗凝机制。

其中包括抗凝血酶、抗血小板聚集物质和溶纤酶等,它们可以阻断凝血过程,维持血液的流动性。

8. 纤溶机制纤溶机制是指在血栓形成后,为了防止血管阻塞和进一步损伤,人体会启动纤溶系统来溶解血栓。

纤溶酶是纤溶过程中的关键酶,它能够降解纤维蛋白,促使血栓溶解。

通过以上对血液凝固过程中的一些关键名词的解释,我们可以更好地理解血液凝固在生理学中的重要性。

血液凝固是维持血管完整和止血的重要机制,然而,当凝血过程异常活跃或抗凝机制受损时,会导致血栓形成或出血风险增加,进而引发多种疾病。

简述纤溶系统的激活过程纤溶系统是人体内重要的生理机制,它参与血液凝固和血栓溶解的平衡调节。

纤溶系统的激活对于维持血管内环境稳定、防止血栓形成具有至关重要的作用。

本文将简述纤溶系统的激活过程。

一、纤溶系统的基本概念纤溶系统,全称为纤维蛋白溶解系统,是一组具有溶解纤维蛋白和纤维蛋白原的酶系统。

其主要功能是降解血管内形成的血栓,保持血液循环的通畅。

二、纤溶系统的激活过程纤溶系统的激活过程主要包括以下几个步骤:1.纤溶酶原的生成纤溶酶原是纤溶系统的主要前体,由肝脏产生并释放到血液中。

在正常情况下,纤溶酶原以非活性形式存在,不会引发纤维蛋白的降解。

2.纤溶酶原的激活纤溶酶原的激活是纤溶系统激活的关键步骤。

纤溶酶原在特定的条件下,可以被激活成为纤溶酶。

纤溶酶原的激活途径主要有以下几种:(1)组织型纤溶酶原激活剂(tPA):tPA是一种丝氨酸蛋白酶,主要在血管内皮细胞产生。

当血管内出现血栓时,tPA与纤溶酶原结合,将其激活为纤溶酶。

(2)尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA):uPA主要在肾脏产生,可通过与纤溶酶原结合,将其激活为纤溶酶。

(3)凝血酶:在凝血过程中,凝血酶可以间接激活纤溶酶原,促进纤溶系统的激活。

3.纤溶酶的作用纤溶酶激活后,可以降解纤维蛋白和纤维蛋白原,从而溶解血栓。

纤溶酶还可以激活其他纤溶酶原,形成正反馈,增强纤溶作用。

4.纤溶系统的调控纤溶系统的激活受到多种因素的调控,包括:(1)抗纤溶酶:抗纤溶酶是一种抑制纤溶酶活性的物质,可以防止纤溶过度。

(2)纤溶酶原激活抑制物(PAI):PAI可以抑制纤溶酶原激活剂的活性,从而抑制纤溶系统的激活。

(3)组织因子途径抑制物(TFPI):TFPI可以抑制组织型纤溶酶原激活剂的产生,降低纤溶系统的活性。

综上所述,纤溶系统的激活过程包括纤溶酶原的生成、激活、纤溶酶的作用以及纤溶系统的调控。

医学基础知识血液凝固机制血液凝固是人体内一种重要的生理过程,它起着止血和修复伤口的作用。

本文将介绍血液凝固的机制,包括血小板活化、凝血因子的激活和纤维蛋白的生成等内容。

血液凝固机制血液凝固机制是一系列复杂的生物化学反应,它涉及多个分子和细胞之间的相互作用。

下面将详细介绍血液凝固的过程。

1. 血小板活化血液凝固的第一步是血小板的活化。

当血管受损时,血管内皮细胞会释放一种称为“血管损伤因子”的信号分子。

这种信号分子能够刺激附近的血小板粘附在受损部位,并从血液中吸附血浆中的凝血因子。

2. 凝血因子的激活凝血因子是血液中的一类蛋白质,在血小板活化后,这些凝血因子会被激活。

激活的凝血因子会形成一系列反应酶,它们相互作用,逐渐形成一个凝血酶复合物。

凝血酶复合物的出现是血液凝固机制中的关键一步。

3. 纤维蛋白的生成凝血酶复合物能够将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

纤维蛋白是一种长链状的蛋白质,在血液凝固中起到网状结构的作用。

纤维蛋白聚集在受损部位,形成一个纤维网,将血小板和其他成分固定在一起,形成血栓。

4. 血栓溶解当伤口修复完成后,血液凝固机制需要逆转,以避免血栓扩大和堵塞血管。

血液中存在一种称为纤溶酶原的物质,它能够将纤维蛋白分解为可溶解的产物。

这个过程被称为纤溶,它能够逐渐溶解血栓,恢复血管的正常通畅。

血液凝固机制的重要性血液凝固机制在人体内具有至关重要的作用。

它能够在出血时迅速形成血栓,止血并防止进一步流失血液。

同时,血液凝固机制也参与修复伤口,促进伤口愈合。

然而,血液凝固机制的异常也会导致一系列疾病。

例如,凝血因子缺乏或功能异常会导致出血倾向,可能表现为易出血、鼻出血等症状。

而血栓形成和溶栓能力不足则可能导致血栓性疾病,如静脉血栓栓塞症。

血液凝固机制的调节为了保持血液凝固机制的平衡,人体内存在一系列的调节机制。

其中,抗凝系统和纤溶系统是两个重要的调节系统。

抗凝系统主要通过抑制凝血酶复合物的形成来防止血栓的形成。

促进或延缓血液凝固的原理血液凝固是人体在遭受创伤时保持出血止住的一种生理反应。

正常情况下,血液处于流动状态,而不形成凝块。

当血管破裂或受损时,一系列的生物化学反应开始启动,导致血液凝固。

这些反应主要涉及血小板的活化、凝血因子的激活和纤维蛋白的聚合。

有许多物质和机制可以促进或延缓血液凝固。

促进血液凝固的机制有以下几个方面:1.血小板聚集:当血管破裂时,周围组织释放了血小板活化因子,刺激血小板聚集在损伤部位。

通过血小板上的特定受体相互作用,血小板形成血栓,阻止血液继续流动。

2.凝血因子激活:血管破裂时,损伤组织释放凝血因子活化因子,并活化血液中的凝血酶原。

凝血酶原活化为凝血酶,其进一步激活其他凝血因子,形成血栓。

3.纤维蛋白聚合:凝血酶活化纤维蛋白原,使其转变为纤维蛋白,形成血栓的基质。

纤维蛋白进一步聚合形成纤维网,捕捉血小板和其他凝血因子。

4.血小板释放血栓素:当血小板被激活时,它们释放血栓素A2,它是一种强力血管收缩剂,同时促进血小板聚集和凝血因子的激活。

延缓血液凝固的机制有以下几个方面:1.抗凝血物质:在血液中存在很多抗凝血蛋白,如抗凝血酶、抗血小板物质和组织因子抑制剂等。

它们通过抑制凝血因子的激活或与其结合,阻止血液过度凝固。

2.血流动力学:血流动力学因素对血液凝固起着重要作用。

流动的血液可以稀释活化血小板和凝血因子,并将其迅速带离损伤部位。

此外,血流也可以阻止血栓在血管内蔓延。

3.调节系统:人体还拥有调节血液凝固的系统,如纤溶系统和抗纤溶系统。

纤溶系统可以促进血栓的溶解,防止血栓在血管内形成。

抗纤溶系统则可以通过抑制纤溶蛋白酶的活性,维持血液的稳定状态。

4.血管内皮功能:血管内皮细胞具有抑制血小板聚集和凝血的功能。

当血管受损时,内皮细胞会释放一系列的抗凝血物质,如一氧化氮,抑制血小板的活化和凝血因子的激活。

综上所述,促进或延缓血液凝固主要取决于这些机制的平衡状态。

在正常情况下,这些机制可以确保血液在损伤部位凝结以止血,同时避免血液过度凝固。