第三节血液凝固

- 格式:ppt

- 大小:205.00 KB

- 文档页数:10

血液凝固过程血液凝固是人体内一项重要的生理过程,主要起到止血和修复受伤组织的作用。

当血管受损时,血液凝固过程将被启动,以形成血栓来阻止血液的进一步流失。

本文将介绍血液凝固过程的主要步骤和相关因素,以及凝血过程在人体中的重要性。

一、血液凝固的主要步骤血液凝固过程是一个复杂的生物化学反应链,涉及多种细胞和蛋白质因子的相互作用。

下面是血液凝固过程的主要步骤:1. 血管收缩:当血管受损时,血管壁会迅速收缩,以减少出血量。

此过程由血管平滑肌的收缩引起。

2. 血小板聚集:损伤的血管内壁接触到血液后,血小板会迅速聚集到伤口处,形成血小板栓。

这一过程通过血小板表面的特殊受体与血管壁上的细胞因子相互作用而实现。

3. 凝血因子激活:损伤的血管壁会释放一系列的凝血因子,包括凝血酶原、纤维蛋白原等。

这些凝血因子与聚集的血小板相互作用,触发凝血酶的生成。

4. 凝血酶生成:在凝血因子的作用下,凝血酶原会被激活生成凝血酶。

凝血酶是血液凝固过程的核心物质,能够将溶解在血浆中的纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

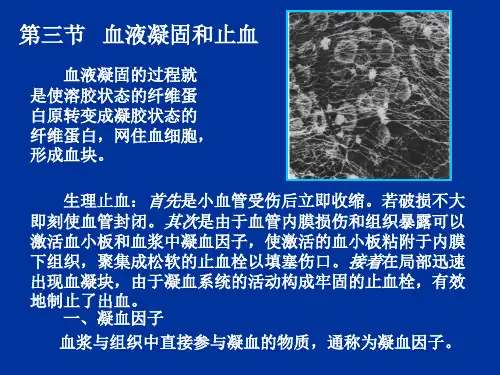

5. 纤维蛋白生成:凝血酶催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成一种纤维网状结构,即血栓。

血栓能够在伤口处形成一个稳定的堵塞物,阻止血液继续流失。

二、血液凝固过程的调控因素血液凝固过程需要一系列的调控因素,以确保在受伤组织修复完成后,血栓能够被及时溶解。

以下是影响血液凝固过程的主要调控因素:1. 抗凝系统:人体内有多种抗凝因子,如抗凝酶、组织因子通路抑制物等。

它们能够限制凝血过程的发展,以避免形成大块血栓。

2. 纤溶系统:血栓形成后,纤溶系统会被启动以溶解血栓。

纤溶酶原是纤溶系统的重要物质,它能够将纤维蛋白溶解为溶解蛋白。

3. 血管内皮细胞:血管内皮细胞的表面覆盖有特殊的抗凝分子,如组织因子路径抑制物、载脂蛋白等。

这些抗凝分子能够阻止血小板在无需凝固的情况下聚集。

三、凝血过程在人体中的重要性血液凝固过程在人体中具有重要的生理学意义。

以下是凝血过程在人体中的几个重要作用:1. 止血:当血管受损时,血液凝固过程能够迅速形成血栓,阻止血液的流失。

第三章血液第三节血液凝固与纤维蛋白溶解一、血液凝固(blood coagulation:简称血凝血凝: 血液由流动液态变成胶冻状血凝块的过程凝血时间:血液自血管内取出至血液发生凝固所用的时间5 ~15min血清:血液凝固后析出的淡黄色的液体(一)凝血因子:参与血液凝固的物质凝血因子特点:①除因子Ⅲ外,都是血浆中的正常成分;②除因子Ⅳ外,其他都是蛋白质;③除因子Ⅳ外,正常情况下都不具有活性;④在维生素K参与下,因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ由肝脏合成,缺乏维生素K或肝功能下降时,将出现出血倾向(二)凝血的过程凝血酶原酶复合物形成→凝血酶的生成→纤维蛋白的生成强调几点:1)凝血过程是一种正反馈;2)Ca2在多个凝血环节上参与血凝凝固;3)凝血过程是一系列连锁酶促反应,按一定顺序使所有凝血因子先后被激活,而发生瀑布式的凝血反应;因子Ⅷ是重要的辅助因子,缺乏时将发生微小创伤也会出血不止的血友病(甲型),Ⅸ→乙型,Ⅺ→丙型。

三抗凝与促凝正常情况下尽管血液中含有多种凝血因子,但血液不会在血管中凝固。

原因在于:1抗凝血物质:最重要的是抗凝血酶Ⅲ和肝素①抗凝血酶Ⅲ:抗凝血酶Ⅲ是肝细胞和血管内皮细胞合成的一种丝氨酸蛋白酶抑制物,能与凝血酶结合形成复合物,使凝血酶失去活性;使激活的因子Ⅶ、Ⅸa 、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa失活;与肝素结合后作用↑2021倍。

②组织因子途径抑制物(TFPI):是小血管内皮细胞释放的糖蛋白。

作用:直接抑制凝血因子Ⅹ的活性;结合和灭活凝血因子Ⅶ-Ⅲ复合物。

③蛋白质C系统:蛋白质C、血栓调节蛋白、蛋白质S和蛋白质C抑制物。

蛋白质C是肝脏合成的VitK依赖因子,酶原形式存在。

作用:灭活凝血因子Ⅴa、Ⅷa;阻碍因子Ⅹa与血小板磷脂膜结合,从而降低因子Ⅹa对凝血酶原的激活作用;刺激纤溶酶原激活物的释放,增强纤溶酶活性,促进纤维蛋白溶解。

④肝素:是由肥大细胞产生的粘多糖。

作用:与抗凝血酶Ⅲ结合,增强其抗凝作用(为主);抑制凝血酶原的激活;抑制血小板的黏附、聚集与释放;促使血管内皮细胞释放凝血抑制物和纤溶酶原激活物。

血液凝固目录1凝血因子编号同义名编号同义名编号同义名因子I 纤维蛋白原因子V 前加速素因子X 斯图亚特因子因子II 凝血酶原因子VII 前转变素因子XI 血浆凝血激酶前质因子III 组织凝血激酶因子VIII 抗血友病因子因子XII 接触因子因子IV 钙离子因子IX 血浆凝血激酶因子XIII 纤维蛋白稳定因子2发生机理凝血酶原激活物形成凝血开始到形成凝血酶之前为止,是由内源性和外源性两个系统组成血液凝固的过程。

如图,左侧为内源性(血液的内在性)凝血机制,为血液的单独过程。

血液与异物表面(血管壁的胶原纤维等)接触时,所谓接触因子的第XII因子和第XI 因子就被激活,当第VI因子被激活后,它再使无活性的第IX因子活化。

另一方面,血小板也在异物表面上粘着、凝集,并引起血小板变性(viscous me-tamorphosis)释放血小板第III因子。

紧接着血浆中第VIII因子和钙离子与这些有活性的第XI因子和血小板第III因子发生反应,把无活性的第X因子激活。

第V因子再和血小板第III因子作用于第X因子,使凝血酶原转变为凝血酶。

以上为内源性凝血的第一步、第二步的机制,但第一步的反应速度比较缓慢。

关于第二步,有把凝血酶原被激活为凝血酶作为第二步的,不过也有把第X因子被激活以后的变化列为凝血的第二步的学说。

图的右侧为外源性(组织起源性)机制,是组织液进入血液的过程,组织液中的有效成分促凝血酶原激酶和血浆中的第VII因子作用,使第X因子激活;第V因子和钙离子再协同地使活化的第X因子作用于凝血酶原。

凝血酶形成纤维蛋白形成纤维蛋白溶解但在机体内还有如第四步:即包括由血纤维蛋白溶酶而引起的纤维蛋白溶解的一系列反应,因此这些反应也列入血液凝固的概念中。

3应用研究凝血机制的研究,促进了对许多出血性疾病的认识,如血友病(病人凝血过程非常缓慢甚至微小的损伤也出血不止)的成因,主要是由于血浆中缺乏凝血因子VIII。

又如发现凝血因子II、VII、IX、X都在肝脏中合成,在它们形成过程中需要维生素K参与。

血液凝固原理

血液凝固是机体对血管损伤或血液失液的一种保护性反应。

它涉及多种生理过程和物质,由一系列事件依次发生。

当血管受损时,血小板被激活并粘附在损伤处的血管壁上。

然后,这些激活的血小板释放血小板激活因子,从而引发更多血小板聚集和形成止血栓块。

此外,损伤也会导致血管壁暴露出内皮细胞下的基底膜和胶原蛋白。

这些外露的物质能够激活凝血因子,形成凝血酶。

凝血酶能够将凝血蛋白原转化为可溶性纤维蛋白,使其聚集形成纤维蛋白网。

纤维蛋白网可以陷住血小板和其他细胞,进一步加固血栓。

也能困住红细胞,形成血栓样结构,有效地防止血液继续外流。

当血管损伤修复后,体内会有抗凝机制发挥作用。

抗凝蛋白可以抑制凝血因子的活性,使凝血过程停止。

此外,纤溶酶系统也参与了血液凝固的调节。

纤溶酶能够溶解血栓,并恢复血管通畅。

这个系统确保了血栓形成和溶解之间的平衡。

总结起来,血液凝固的过程可以概括为血小板聚集、凝血因子活化、纤维蛋白原转化和血栓形成。

同时,体内的抗凝机制和纤溶酶系统能够保持血栓形成和溶解的平衡。

这一过程对于保护机体在受损血管处保持完整性至关重要。