方剂学复习整理(理气剂)

- 格式:pdf

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:11

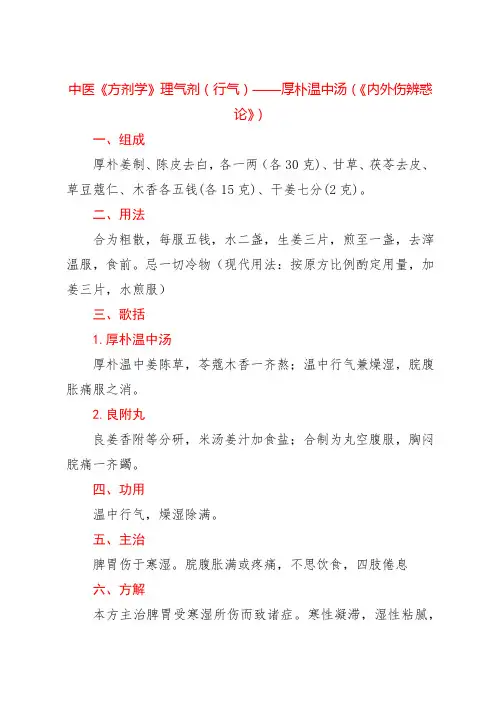

中医《方剂学》理气剂(行气)——厚朴温中汤(《内外伤辨惑论》)一、组成厚朴姜制、陈皮去白,各一两(各30克)、甘草、茯苓去皮、草豆蔻仁、木香各五钱(各15克)、干姜七分(2克)。

二、用法合为粗散,每服五钱,水二盏,生姜三片,煎至一盏,去滓温服,食前。

忌一切冷物(现代用法:按原方比例酌定用量,加姜三片,水煎服)三、歌括1.厚朴温中汤厚朴温中姜陈草,苓蔻木香一齐熬;温中行气兼燥湿,脘腹胀痛服之消。

2.良附丸良姜香附等分研,米汤姜汁加食盐;合制为丸空腹服,胸闷脘痛一齐蠲。

四、功用温中行气,燥湿除满。

五、主治脾胃伤于寒湿。

脘腹胀满或疼痛,不思饮食,四肢倦息六、方解本方主治脾胃受寒湿所伤而致诸症。

寒性凝滞,湿性粘腻,二者着而不行,气机阻滞,致升降失常,遂成胀满疼痛,不思饮食,四肢倦怠。

治当温其中,行其气,祛其寒,燥其湿,使寒湿得除,气滞得行,脾胃复健,则痛胀自解。

方中厚朴行气消胀,燥湿除满,为君药。

草豆蔻温中散寒,燥湿除痰,为臣药。

陈皮、木香行气宽中;干姜、生姜温脾暖胃以散寒;茯苓、甘草渗湿健脾以和中;共为佐使药。

诸药合用,共成温中行气,燥湿除满之功。

本方重点在于温中,对于客寒犯胃,脘痛呕吐者,亦可使用。

七、附方及方论良附丸(《良方集腋》):高良姜酒洗七次,焙,研,香附子醋洗七次,焙,研,各等分。

上二味须要各研各贮,用时以米饮汤加入生姜汁一匙,盐一撮为丸,服之立止(现代用法:上二味为细末,作散剂或水丸,每日1~2次,每次6克,开水送下)。

功用:行气疏肝,祛寒止痛。

主治:肝气或客寒犯胃。

脘痛呕吐,或连胸胁胀痛等症。

本方与厚朴温中汤均能温中行气止痛,但厚朴温中汤逐寒燥湿,脾胃并治;本方则专治胃,兼能疏肝,是二方同中之异。

八、文献摘录(方论)张秉成:“治牌胃虚寒,心腹胀满,及秋冬客寒犯胃,时作疼痛等证。

夫寒邪之伤人也,为无形之邪,若无有形之痰血食积互结,则亦不过为痞满为呕吐,即疼痛亦不致拒按也。

故以厚朴温中散满者为君;凡人之气,得寒则凝而行迟,故以木香草蔻之芳香辛烈,入脾脏以行诸气;脾恶湿,故用干姜、陈皮以燥之,茯苓以渗之;脾欲缓,故以甘草缓之;加生姜者,取其温中散逆、除呕也。

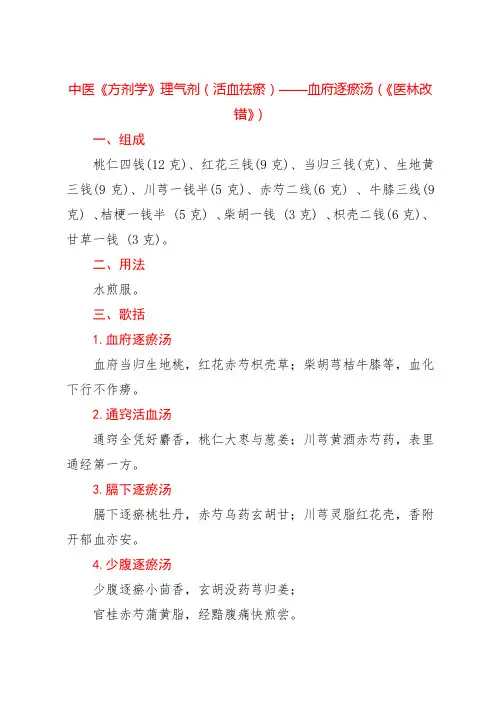

中医《方剂学》理气剂(活血祛瘀)——血府逐瘀汤(《医林改错》)一、组成桃仁四钱(12克)、红花三钱(9克)、当归三钱(克)、生地黄三钱(9克)、川芎一钱半(5克)、赤芍二线(6克) 、牛膝三线(9克) 、桔梗一钱半 (5克) 、柴胡一钱 (3克) 、枳壳二钱(6克)、甘草一钱 (3克)。

二、用法水煎服。

三、歌括1.血府逐瘀汤血府当归生地桃,红花赤芍枳壳草;柴胡芎桔牛膝等,血化下行不作痨。

2.通窍活血汤通窍全凭好麝香,桃仁大枣与葱姜;川芎黄酒赤芍药,表里通经第一方。

3.膈下逐瘀汤膈下逐瘀桃牡丹,赤芍乌药玄胡甘;川芎灵脂红花壳,香附开郁血亦安。

4.少腹逐瘀汤少腹逐瘀小茴香,玄胡没药芎归姜;官桂赤芍蒲黄脂,经黯腹痛快煎尝。

5.身痛逐瘀汤身痛逐瘀桃归芎,脂艽附羌与地龙;牛膝红花没药草,通络止痛力量雄。

四、功用活血祛瘀,行气止痛。

五、主治胸中血瘀,血行不畅。

胸痛、头痛日久不愈,痛如针刺而有定处,或呃逆日久不止,或饮水即呛,干呕,或内热瞀闷,或心悸怔忡,或夜不能睡,或夜寐不安,或急躁善怒,或入暮潮热;或舌质黯红、舌边有瘀斑,或舌面有瘀点,唇暗或两目暗黑,脉涩或弦紧。

六、方解本方是王清任用以治疗“胸中血府血瘀”所致诸证,由桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成。

胸胁为肝经循行之处,瘀血在胸中,气机阻滞,则肝郁不舒,故胸胁刺痛,日久不愈,急躁易怒。

瘀久化热,气郁化火,故内热瞀闷,或心悸失眠,或入暮潮热;上扰清窍,则为头痛;横犯胃府,胃失和降,则干呕呃逆,甚至饮水即呛。

至于唇、目、舌、脉所见,皆为瘀血之征。

故治当活血化瘀,兼以行气解郁。

方中桃红四物汤活血化瘀而养血,四逆散行气和血而舒肝,桔梗开肺气,载药上行,合壳则升降上焦之气而宽胸,尤以牛膝通利血脉,引血下行,互相配合,使血活气行,瘀化热消而肝郁亦解,诸证自愈。

近代以本方活血化瘀而不伤血,舒肝解郁而不耗气的特点,常加减用于治疗冠状动脉硬化性心脏病的心绞痛、风湿性心脏病、胸部挫伤与肋软骨炎之胸痛,以及脑震荡后遗症之头痛头晕,精神抑郁等证,有一定效果。

中医《方剂学》理气剂(活血祛瘀)——温经汤(《金匮要略》)一、组成吴茱萸三两(9克)、当归三两(9克)、芍药二两(6克)、川芎二两(6克)、人参二两(克)、桂枝二两(6克)、阿胶二两(9克)、牡丹皮二两,去心(6克)、生姜二两(6克)、甘草二两(6克)、半夏半升(6克)、麦冬去心一升(9克)。

二、用法上十二味,以水一斗煮取三升,分温三服(现代用法:水煎服)三、歌括1.温经汤温经汤用萸桂芎,归芍丹皮姜夏冬;参草益脾胶养血,调经重在暖胞宫。

2.艾附暖宫汤艾附暖宫用四物,吴萸官桂加芪续;米醋糊丸醋汤下,专治带多痛在腹。

四、功用温经散寒,祛瘀养血。

五、主治冲任虚寒,瘀血阻滞。

漏下不止,月经不调,或前或后,或逾期不止,或一月再行,或经停不至,而见傍晚发热,手心烦热,唇口干燥,少腹里急,腹满;亦治妇人久不受孕。

六、方解本方治证皆因冲任虚寒,瘀血阻滞所致。

冲为血海,任主胞胎,二经皆起于小腹,与月经关系密切。

冲任虚寒,血凝气滞,故漏下不止,或月经不调,或小腹冷痛,久不受孕;瘀血不去,新血不生,则濡润不足,故口唇干燥,气血凝滞,内阻于里,故少腹里急而腹满;至于傍晚发热,手心烦热,均属阴血不足所致。

证属虚实寒热挟杂,故非纯用祛瘀之法所宜,当以温经散寒与养血祛瘀并用,使血得温则行,血行瘀消,诸症可愈。

方中吴茱萸、桂枝温经散寒,通利血脉,为君药。

当归、川芎、芍药活血祛瘀,养血调经;丹皮祛瘀通经,并退虚热,共为臣药。

阿胶、麦冬养阴润燥而清虚热,阿胶还能止血;人参、甘草益气健脾,以资生血之源,并达统血之用;冲任二脉均与足阳明胃经相通,半夏能通降胃气而散结,有助于祛瘀调经;生姜温胃气以助生化,共为佐药。

甘草又能调和诸药,兼为使药。

诸药合奏温经通脉,养血祛瘀之用,则瘀血去,新血生,虚热消,月经调而病自解。

本方虽寒热消补并用,但以温养冲任为主,为妇科调经常用方,主要用于冲任虚寒而有瘀滞的月经不调、痛经、崩漏等症,故名“温经”。

七、附方及方论艾附暖宫丸(《仁斋直指方》):艾叶大叶者,去枝梗,三两(90克)、香附去毛,六两,俱要合时采者,用醋五升,以石罐煮一昼夜,捣烂为饼,慢火焰干(180克)、吴茱萸去枝梗,三两(90克)、大川芎雀脑者,三两(90克)、白芍药用酒炒,三两(90克)、黄芪取白色软者,三两(90克)、续断去芦,一两五钱(45克)、生地黄生用一两,酒洗焙干(30克)、官桂五钱(15克)、川归酒洗,三两(90克)、为细末,米醋打糊为丸,如梧子大,每服五、七十丸,淡醋汤食远送下。

理气剂复习思考题及答案复习思考题【研究生考试样题】A AB E1.定喘汤的功用(1995 年)A.清热解表,止咳平喘B.宣肺降气,祛痰平喘C.解表散寒,化痰平喘D. 降气平喘,祛痰止咳E.解表蠲饮,止咳平喘2.患者气粗息涌,喉中痰鸣如吼,胸高胁胀,咳呛阵作,咳痰色黄或白,黏浊稠厚,咳吐不利,烦闷不安,汗出,面赤,口苦,口渴喜饮,不恶寒,舌红苔黄腻,脉滑数。

治宜选用(2001年)A.小青龙加石膏汤B.桑白皮汤C.清金化痰汤D.麻杏石甘汤E.定喘汤3.患者哮证日久反复发作,发时喉中痰鸣如鼾,声低,气短不足以息,咳痰清稀,面色苍白,汗出肢冷,舌淡苔白,脉沉细。

治疗宜选(2003年)A.苏子降气汤B.匮肾气丸C.射干麻黄汤D.七味都气丸E.三子养亲汤4.苏子降气汤证的病变脏腑是(2004 年)A.脾肺B.肺胃C.脾肾D.肺肾E.脾肺肾5.旋覆代赭汤原方中旋覆花和代赭石的配伍用量是(2004 年)A.旋覆花三两、代赭石三两B.旋覆花三两、代赭石二两C.旋覆花三两、代赭石一两D.旋覆花二两、代赭石三两E.旋覆花一两、代赭石三两6.定喘汤适用的病证是(2005 年)A.外感温燥,邪在肺卫B.风寒客表,水饮内停C.外感风寒,内伤湿滞D.风寒外束,痰热内蕴E.胸阳不振,痰浊中阻7.旋覆代赭石汤与橘皮竹茹汤中均含有的药物是(2006 年)A.人参、生姜B.人参、半夏C.陈皮、半夏D.桔梗、半夏E.茯苓、枇杷叶8.患者,女,45 岁。

因情志不畅而致咽中如有物梗阻,咯吐不出,吞咽不下,胸胁满闷。

治疗应首选(2013年)A.苏子降气汤B.厚朴温中汤C.半夏厚朴汤D.乌药散E.越鞠丸B BCD EA.肝气横逆,胃失和降B. 胃热阴虚,气火上逆C. 胃虚有热,气逆不降D. 胃虚痰阻,气逆不降E. 胃气虚寒,和降失常1.旋覆代赭汤证的病机是(1994 年)2.橘皮竹茹汤证的病机是(1994 年)A.定喘汤B.小青龙汤C.苏子降气汤D.厚朴温中汤E.旋覆代赭汤3.原方重用生姜的是(1997 年)4.原方注明“不用姜”的是(1997 年)A.温中补虚,降逆止呕B.温中补虚,降逆止痛C.温中祛寒,补气健脾D.温中补虚,和里缓急E.温中行气,燥湿除满5.厚朴温中汤的功用是(2005 年)6.大建中汤的功用是(2005 年)A.清胆利湿,和胃化痰B. 降气快膈,化痰消食C.清胃化痰,降逆止呕D.行气温中,燥湿除满E.理气化痰,温中和胃7.三子养亲汤的功用是(2006 年)8.厚朴温中汤的功用是(2006 年)X A B C D1.下列方剂组成药物中生姜、干姜同用的是(1993年)A.半夏泻心汤B.厚朴温中汤C.逍遥散D.实脾散2.天台乌药散的功用是(1999 年)A.行气疏肝B.燥湿除满C.活血通络D.散寒止痛3.下列方剂中组成药物含有当归的是(2001年)A.补中益气汤B.百合固金汤C.苏子降气汤D.酸枣仁汤4.症见心痛彻背,背痛彻心,持续剧痛,喘不能卧,身寒肢冷,脉象沉紧。

中医《方剂学》理气剂(止血)——黄土汤(《金匮要略》)一、组成甘草、干地黄、白术、附子(炮)、阿胶、黄芩各三两(各9克)、灶心黄土半斤(30克)。

二、用法上七味,以水八升,煮取三升,分温二服(现代用法:先将灶心土水煎取汤,再煎余药)。

三、歌括黄土汤中术附芩,阿胶甘草地黄并;便后下血功独擅,吐衄崩中效亦灵。

四、功用温阳健脾,养血止血。

五、主治脾阳不足,中焦虚寒。

大便下血,或吐血、衄血,及妇人崩漏,血色暗淡,四肢不温,面色萎黄,舌淡苔白,脉沉细无力者。

六、方解脾主统血,气能摄血。

若脾阳不足,脾气亦虚,失去统摄之权,则血从上溢为吐、衄,下溢而为便血,崩漏。

但必血色黯淡,四肢不温,面色萎黄,舌淡苔白,脉沉细无力,才是脾气虚寒及阴血不足之象。

治当温阳止血为主。

方中灶心黄土(即伏龙肝)温中止血,为君药。

配以白术、附子温脾阳而补中气,助君药以复统摄之权,为臣药。

但辛温之术、附易耗血动血,且出血量多,阴血每亦亏耗,故佐以生地、阿胶滋阴养血,并能止血;更配苦寒之黄芩与甘寒滋润之生地、阿胶共同制约术、附过于温燥之性,生地阿胶得术、附又不虑其滋腻呆滞。

甘草调药和中为使药。

诸药配合,寒热并用,标本兼治,刚柔相济,温阳而不伤阴,滋阴而不碍阳。

吴瑭称本方为“甘苦合用,刚柔互济法。

”对便血、吐、衄、崩漏下血,因于阳气虚乏所致者,本方有较好疗效。

七、文献摘录(方论)唐容川:“血者,脾之统也。

先便后血,乃脾气不摄,故便行气下泄,而血因随之以下。

方用灶土、草、术健补脾土,以为摄血之本。

气陷则阳陷,故用附子以振其阳。

血伤则阴虚火动,故用黄以清火。

而阿胶、熟地又滋其既虚之血。

合计此方,乃滋(《血证论》)补气血,而兼用温清之品以和之,为下血崩中之总方。

”。

中医《方剂学》理气剂(止血)——十灰散(《十药神书》)

一、组成

大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、茅根、茜根、山栀、大黄、牡丹皮、棕榈皮各等分。

二、用法

上药各烧灰存性,研极细末,用纸包,碗盖于地上一夕,出火毒。

用时先将白藕捣汁或萝卜汁磨京墨半碗,调服五钱,食后服下(现代用法:各药烧存性,为末。

藕汁或萝卜汁磨京墨适量,调服9克,亦可作汤剂水煎服,用量按原方比例酌定)。

三、歌括

十灰散用十般灰,柏茜茅荷丹榈随;二蓟栀黄皆妙黑,凉降止血此方推。

四、功用

凉血止血。

五、主治

血热妄行。

呕血、吐血、咯血、嗽血。

六、方解

火热炽盛,损伤血络,血热妄行,离经外溢,每致出血诸证。

本方宜用于气火上冲,迫血上行所致之呕血、吐血、咯血、血等症。

宜凉血止血为法。

方中大蓟、小蓟、荷叶、茜根、侧柏叶、白茅根凉血止血;棕榈皮收涩止血。

因本方证属气盛火旺、血热妄行所致。

故在凉血止血的同时,又用栀子清热泻火,大黄导热

下行,折其上逆之势,使气火降而血止;并用丹皮配大黄凉血祛瘀,使凉血止血而不留瘀;本方烧炭存性用,可以加强收涩止血作用;用藕汁或萝卜汁京墨调服,亦在增强清热凉血止血之功。

综观全方,以凉血止血为主,兼有清降、祛瘀作用,为一首备用的急救止血方剂。

但对于虚寒性出血仍不宜用。

方中药物十味,均烧灰存性,研极细为散备用,故名“十灰散”。

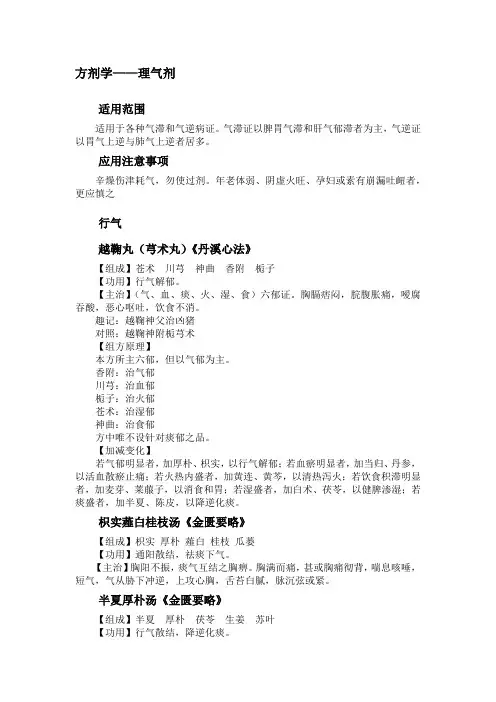

方剂学——理气剂适用范围适用于各种气滞和气逆病证。

气滞证以脾胃气滞和肝气郁滞者为主,气逆证以胃气上逆与肺气上逆者居多。

应用注意事项辛燥伤津耗气,勿使过剂。

年老体弱、阴虚火旺、孕妇或素有崩漏吐衄者,更应慎之行气越鞠丸(芎术丸)《丹溪心法》【组成】苍术川芎神曲香附栀子【功用】行气解郁。

【主治】(气、血、痰、火、湿、食)六郁证。

胸膈痞闷,脘腹胀痛,嗳腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消。

趣记:越鞠神父治凶猪对照:越鞠神附栀芎术【组方原理】本方所主六郁,但以气郁为主。

香附:治气郁川芎:治血郁栀子:治火郁苍术:治湿郁神曲:治食郁方中唯不设针对痰郁之品。

【加减变化】若气郁明显者,加厚朴、枳实,以行气解郁;若血瘀明显者,加当归、丹参,以活血散瘀止痛;若火热内盛者,加黄连、黄芩,以清热泻火;若饮食积滞明显者,加麦芽、莱菔子,以消食和胃;若湿盛者,加白术、茯苓,以健脾渗湿;若痰盛者,加半夏、陈皮,以降逆化痰。

枳实薤白桂枝汤《金匮要略》【组成】枳实厚朴薤白桂枝瓜蒌【功用】通阳散结,祛痰下气。

【主治】胸阳不振,痰气互结之胸痹。

胸满而痛,甚或胸痛彻背,喘息咳唾,短气,气从胁下冲逆,上攻心胸,舌苔白腻,脉沉弦或紧。

半夏厚朴汤《金匮要略》【组成】半夏厚朴茯苓生姜苏叶【功用】行气散结,降逆化痰。

【主治】梅核气。

咽中如有物阻,咯吐不出,吞咽不下,胸膈满闷,或咳或呕,舌苔白润或白滑,脉弦缓或弦滑。

【组方原理】苏叶芳香疏散,开郁散结,并引药上行,为使药。

天台乌药散《圣济总录》【组成】乌药茴香高良姜木香槟榔青橘皮楝实巴豆【功用】行气疏肝,散寒止痛。

【主治】肝经寒凝气滞证。

小肠疝气,少腹痛引睾丸,舌淡苔白,脉沉弦。

亦治妇女痛经、瘕聚。

【组方原理】方中乌药疏肝行气,散寒止痛,为君药。

青皮疏肝行气,木香理气止痛;茴香暖肝散寒,良姜散寒止痛。

四药合用,增君药行气散寒之力,俱为臣药。

槟榔下气导滞,能直达下焦而破坚;川楝子理气止痛,虽其性苦寒,但与辛热之巴豆同炒,则寒性减,而行气散结之力增,为佐药。

方剂学——第十二单元理气剂细目一概述要点一理气剂的适用范围理气剂适用于气滞或气逆证。

要点二理气剂的应用注意事项注意辨别气滞与气逆。

理气剂多辛燥伤津耗气,勿使过剂。

年老体弱、阴虚火旺、孕妇或素有崩漏吐衄者,更应慎之。

细目二行气要点一越鞠丸(芎术丸)《丹溪心法》【组成】香附川芎苍术栀子神曲各等分【功用】行气解郁。

【主治】六郁证。

胸膈痞闷,脘腹胀痛,嗳腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消。

【组方原理】香附治气郁,川芎治血郁,栀子治火郁,苍术治湿郁,神曲治食郁。

因痰郁由气滞湿聚而成,若气行湿化,则痰郁得解,故不另用治痰之品。

方歌:越鞠丸治六般郁,气血痰火食湿因,芎苍香附兼栀曲,气畅郁舒痛闷伸趣记:越鞠神父治凶猪。

越鞠神附栀芎术。

要点二枳实薤白桂枝汤《金匮要略》【组成】枳实四枚厚朴四两薤白半升桂枝一两瓜蒌一枚【功用】通阳散结,祛痰下气。

【主治】胸阳不振,痰气互结之胸痹。

胸满而痛,甚或胸痛彻背,喘息咳唾,短气,气从胁下冲逆,上攻心胸,舌苔白腻,脉沉弦或紧。

【组方原理】君:瓜蒌—涤痰散结,开胸通痹;薤白—通阳散结,化痰散寒。

臣:枳实—下气破结,消痞除满;厚朴—燥湿化痰,下气除满。

佐:桂枝—通阳散寒,降逆平冲。

【鉴别】枳实薤白桂枝汤与瓜蒌薤白白酒汤、瓜蒌薤白半夏汤均有通阳散结、行气祛痰之功。

瓜蒌薤白白酒汤以通阳散结,行气祛痰为主,适于胸痹而痰浊较轻者;瓜蒌薤白半夏汤祛痰散结之力较大,适于胸痹而痰浊较盛者;枳实薤白桂枝汤通阳散结之力尤大,并能下气祛痰,消痞除满,用以治胸痹而痰气互结较甚,胸中痞满,并有逆气从胁下上冲心胸者。

要点三半夏厚朴汤《金匮要略》【组成】半夏一升厚朴三两茯苓四两生姜五两苏叶二两【功用】行气散结,降逆化痰。

【主治】痰气互结之梅核气。

咽中如有物阻,咯吐不出,吞咽不下,胸膈满闷,或咳或呕,舌苔白润或白滑,脉弦缓或弦滑。

【组方原理】君:半夏—化痰散结,降逆和胃。

臣:厚朴—行气开郁,下气除满。

佐:生姜—降逆消痰;茯苓—渗湿健脾。

《方剂学》理气剂越鞠丸(芎术丸)——金樱子散[金樱子元胡:肝郁化火]《丹溪心法》[组成]香附川芎苍术栀子神曲各等分(各6-l0g)[用法]上为末,水丸如绿豆大(原书未著用法用量。

现代用法:水丸,每服6-9g,温开水送服。

亦可按参考用量比例作汤剂煎服)。

[功用]行气解郁。

[主治]六郁证。

胸膈痞闷,脘腹胀痛,嗳腐吞酸,恶心呕吐,饮食不消。

[方解]本方证乃因喜怒无常、忧思过度,或饮食失节、寒温不适所致气、血、痰、火、湿、食六郁之证。

六郁之中以气郁为主。

气郁而肝失条达,则见胸膈痞闷;气郁又使血行不畅而成血郁,故见胸胁胀痛;气血郁久化火,则见嗳腐吞酸吐苦之火郁;气郁即肝气不舒,肝病及脾,脾胃气滞,运化失司,升降失常,则聚湿生痰,或食滞不化而见恶心呕吐。

反之,气郁又可因血、痰、火、湿、食诸郁导致或加重,故宜行气解郁为主,使气行则血行,气行则痰、火、湿、食诸郁自解。

方中香附辛香入肝,行气解郁为君药,以治气郁;川芎辛温入肝胆,为血中气药,既可活血祛瘀治血郁,又可助香附行气解郁;栀子苦寒清热泻火,以治火郁;苍术辛苦性温,燥湿运脾,以治湿郁;神曲味甘性温入脾胃,消食导滞,以治食郁,四药共为臣佐。

因痰郁乃气滞湿聚而成,若气行湿化,则痰郁随之而解,故方中不另用治痰之晶,此亦治病求本之意。

丹溪立方原义:“凡郁皆在中焦”,其治重在调理中焦而升降气机。

然临证难得六郁并见,宜“得古人之意而不泥古人之方”,应视何郁为主而调整其君药并加味运用,使方证相符,切中病机。

本方的配伍特点:以五药治六郁,贵在治病求本;诸法并举,重在调理气机。

[运用]1.辨证要点本方是主治气血痰火湿食“六郁”的代表方。

临床应用以胸膈痞闷,脘腹胀痛,饮食不消等为辨证要点旋覆代赭汤《伤寒论》[组成]旋覆花三两(9g) 人参二两(6g) 生姜五两(15g) 代赭石一两(6g) 甘草炙,三两 (9g) 半夏洗,半升(9g) 大枣十二枚,擘(4枚) [用法]以水一斗,煮取六升,去滓再煎,取三升,温服一升,日三服(现代用法:水煎服)。

方剂学――第十六章理气剂一、填空题1.凡以理气药为主组成,具有___或___作用,以治疗气滞或气逆的方剂,统称理气剂。

2.气逆主要是以___气上逆和______气上逆为主。

3.越鞠丸出自《丹溪心法》,又名___。

4.越鞠丸的功用为_____。

5.柴胡疏肝散的药物组成是由四逆散去____,加___、__ ____、______、______而成。

6.四磨汤所治之病证,其标在___,其本在______。

7.半夏厚朴汤主治____。

8.枳实消痞丸主治______。

9.良附丸主治气滞寒凝证,其药物组成为______。

10.金铃子散的药物组成为______。

11.暖肝煎的君药为______。

12.苏子降气汤所治之“上实”是指______。

13.治风寒外束,痰热内蕴之哮喘,宜选用______。

14.治心下痞��,噫气不除,或反胃呕逆,吐涎沫,舌淡,苔白滑,脉弦而虚,宜用______。

15.橘皮竹茹汤的病机为______。

二、单项选择题1.越鞠丸所治郁证的成因包括()A.风、寒、暑、湿、燥、火B.风、寒、痰、湿、燥、食C.气、血、痰、火、食、湿D.气、血、痰、热、食、湿E.气、血、痰、火、暑、燥2.柴胡疏肝散的治法在《内经》中可以称为()A.扶土抑木B.木郁达之C.滋水涵木D.佐金平木E.泻南补北3.证见胸膈满闷,上气喘急,心下痞满,不思饮食,治宜选用()A.越鞠丸B.柴胡疏肝散C.四磨汤D.枳实消痞丸E.厚朴温中汤4.瓜蒌薤白白酒汤的功用为()A.通阳散结,祛痰宽胸B.通阳散结,下气祛痰C.通阳散结,行气祛痰D.温通心阳,下气祛痰E.温通心阳,行气宽胸5.胸中满痛彻背,背痛彻胸,不能安卧者,宜用()A.丹参饮B.瓜蒌薤白白酒汤C.瓜蒌薤白半夏汤D.枳实薤白桂枝汤E.血府逐瘀汤6.主治梅核气的方剂为()A.柴胡疏肝散B.越鞠丸C.四磨汤D.半夏厚朴汤E.枳实消痞丸7.半夏厚朴汤中的使药为()A.半夏B.厚朴C.苏叶D.茯苓E.生姜8.半夏厚朴汤的功用为()A.行气消痞,理气化痰B.行气散结,降逆化痰C.行气祛痰,降逆散结D.行气解郁,理气化痰E.行气消痞,健脾化痰9.枳实消痞丸的功用为()A.行气祛痰,健脾和胃B.行气温中,燥湿除满C.行气散结,降逆化痰D.行气消痞,健脾和胃E.行气降逆,化痰散结10.厚朴温中汤主治()A.脾胃气滞证B.寒热互结证C.肝郁化火证D.寒湿气滞证E.气滞寒凝证11.组成中,包括干姜与生姜的方剂为()A.苏子降气汤B.厚朴温中汤C.暖肝煎D.天台乌药散E.枳实消痞丸12.厚朴温中汤的臣药为()A.草豆蔻B.陈皮C.茯苓D.木香E.干姜13.金铃子散主治()A.寒凝气滞证B.肝气郁滞证C.肝气郁结证D.气滞寒凝证E.肝郁化火证14.天台乌药散的功用为()A.行气疏肝,散寒止痛B.行气疏肝,祛寒止痛C.温补肝肾,行气止痛D.行气活血,调经止痛E.行气活血,软坚散结15.主治疝的方剂为()A.良附丸B.厚朴温中汤C.天台乌药散D.橘核丸E.暖肝煎16.具有行气止痛,软坚散结功用的方剂为()A.橘核丸B.暖肝煎C.天台乌药散D.金铃子散E.半夏厚朴汤17.证见睾丸冷痛,小腹疼痛,畏寒喜暖,舌淡苔白,脉沉迟,宜用()A.良附丸B.天台乌药散C.橘核丸D.暖肝煎E.加味乌药汤18.证见月经前少腹胀痛,胀甚于痛,舌淡,苔薄白,脉弦紧,宜用()A.良附丸B.天台乌药散C.橘核丸D.暖肝煎E.加味乌药汤19.治上实下虚之喘咳,宜选用()A.苏子降气汤B.定喘汤C.麻黄汤D.小青龙汤E.都气丸20.定喘汤的功用为()A.降逆化痰,益气和胃B.宣肺降气,清热化痰C.宣肺止咳,降气定喘D.降气平喘,祛痰止咳E.定喘止咳,宣肺降气21.定喘汤的组成中不包括()A.苏子B.生姜C.半夏D.白果E.麻黄22.苏子降气汤、定喘汤共有的药物为()A.前胡B.白芥子C.杏仁D.厚朴E.苏子23.旋覆代赭汤主治()A.胃虚痰阻证B.脾虚生痰证C.脾虚湿停证D.胃虚有热呃逆证E.胃气虚寒呃逆证三、多项选择题1.理气剂中用药多为芳香辛燥之品,易伤津耗气,需慎用者()A.年老体弱者B.阴虚火旺者C.阳虚畏寒者D.孕妇E.产妇2.柴胡疏肝散的证治要点为()A.胁肋胀痛B.寒热往来C.嗳气太息D.脘腹胀满E.脉弦3.失笑丸是由()加减化裁而成。