第三章磨损及磨损理论

- 格式:ppt

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:79

表面摩擦与磨损一、摩擦与磨损的定义摩擦的定义是:两个相互接触的物体在外力的作用下发生相对运动或者相对运动趋势时,在切相面见间产生切向的运动阻力,这一阻力又称为摩擦力。

磨损的定义是:任一工作表面的物质,由于表面相对运动而不断损失的现象。

据估计消耗在摩擦过程中的能量约占世界工业能耗的30%。

在机器工作过程中,磨损会造成零件的表面形状和尺寸缓慢而连续损坏,使得机器的工作性能与可靠性逐渐降低,甚至可能导致零件的突然破坏。

人类很早就开始对摩擦现象进行研究,取得了大量的成果,特别是近几十年来已在一些机器或零件的设计中考虑了磨损寿命问题。

在零件的结构设计、材料选用、加工制造、表面强化处理、润滑剂的选用、操作与维修等方面采取措施,可以有效地解决零件的摩擦磨损问题,提高机器的工作效率,减少能量损失,降低材料消耗,保证机器工作的可靠性。

二、摩擦的分类及评价方法在机器工作时,零件之间不但相互接触,而且接触的表面之间还存在着相对运动。

从摩擦学的角度看,这种存在相互运动的接触面可以看作为摩擦副。

有四种摩擦分类方式:按照摩擦副的运动状态分类、按照摩擦副的运动形式分类、按照摩擦副表面的润滑状态分类、按照摩擦副所处的工况条件分类。

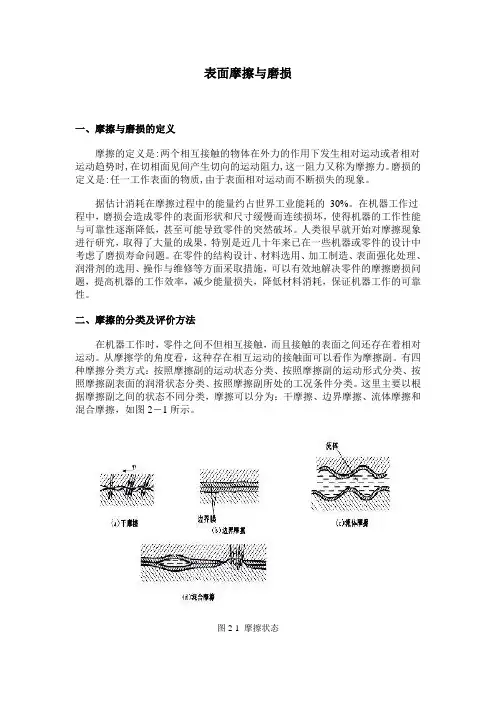

这里主要以根据摩擦副之间的状态不同分类,摩擦可以分为:干摩擦、边界摩擦、流体摩擦和混合摩擦,如图2-1所示。

图2-1 摩擦状态1、干摩擦当摩擦副表面间不加任何润滑剂时,将出现固体表面直接接触的摩擦(见图2-1a),工程上称为干摩擦。

此时,两摩擦表面间的相对运动将消耗大量的能量并造成严重的表面磨损。

这种摩擦状态是失效,在机器工作时是不允许出现的。

由于任何零件的表面都会因为氧化而形成氧化膜或被润滑油所湿润,所以在工程实际中,并不存在真正的干摩擦。

2 、边界摩擦当摩擦副表面间有润滑油存在时,由于润滑油与金属表面间的物理吸附作用和化学吸附作用,润滑油会在金属表面上形成极薄的边界膜。

边界膜的厚度非常小,通常只有几个分子到十几个分子厚,不足以将微观不平的两金属表面分隔开,所以相互运动时,金属表面的微凸出部分将发生接触,这种状态称为边界摩擦(见图2-1b)。

刀具磨损课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解刀具磨损的基本概念,掌握影响刀具磨损的主要因素;2. 学生能够描述不同类型刀具磨损的特征及产生原因;3. 学生能够运用所学知识,分析并估算刀具的使用寿命。

技能目标:1. 学生通过观察、分析和实验,能够培养观察问题、解决问题的能力;2. 学生能够运用刀具磨损的相关知识,进行简单的工艺优化和成本控制;3. 学生能够利用图表、数据和文字,清晰、准确地表达自己的观点。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对机械加工行业的兴趣,增强对工程技术的尊重和热爱;2. 学生通过学习刀具磨损,认识到安全生产、节约资源的重要性,培养良好的职业素养;3. 学生通过小组合作,培养团队协作精神,增强沟通与交流的能力。

课程性质:本课程为机械加工专业课程,旨在帮助学生掌握刀具磨损的基本知识,提高实际操作能力。

学生特点:学生为中职二年级学生,具备一定的机械基础知识,动手能力较强,对实际操作有浓厚兴趣。

教学要求:结合学生特点,注重理论知识与实际操作相结合,采用案例教学、实验演示等教学方法,提高学生的学习兴趣和参与度。

通过本课程的学习,使学生能够达到课程目标,为今后的职业生涯奠定基础。

二、教学内容1. 刀具磨损基本概念:介绍刀具磨损的定义、分类及磨损过程;2. 影响刀具磨损的因素:分析切削速度、进给量、切削深度等对刀具磨损的影响;3. 刀具磨损特征及原因:学习不同类型刀具磨损的特征、产生原因及防治措施;4. 刀具使用寿命估算:教授刀具使用寿命的估算方法及在实际生产中的应用;5. 刀具磨损的检测与监控:介绍刀具磨损的检测方法、监控技术及维护保养;6. 刀具磨损案例分析:分析实际生产中的刀具磨损案例,提出解决方案。

教学内容安排与进度:第1课时:刀具磨损基本概念、分类及磨损过程;第2课时:影响刀具磨损的因素及分析;第3课时:刀具磨损特征、原因及防治措施;第4课时:刀具使用寿命估算方法及应用;第5课时:刀具磨损的检测与监控技术;第6课时:刀具磨损案例分析及讨论。

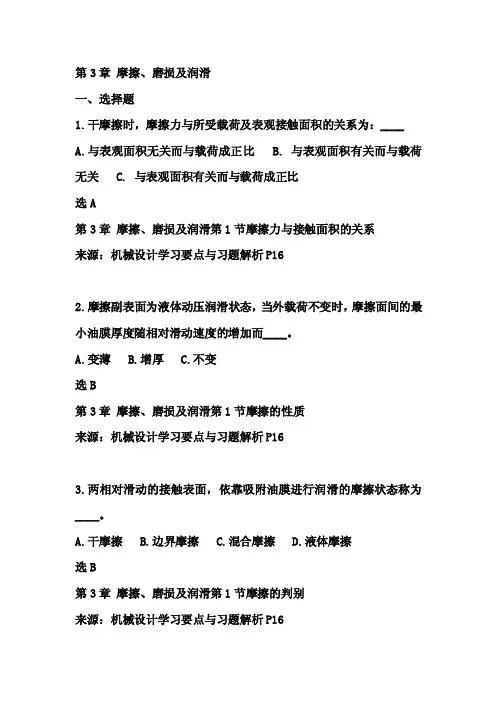

第3章摩擦、磨损及润滑一、选择题1.干摩擦时,摩擦力与所受载荷及表观接触面积的关系为:____A.与表观面积无关而与载荷成正比B. 与表观面积有关而与载荷无关C. 与表观面积有关而与载荷成正比选A第3章摩擦、磨损及润滑第1节摩擦力与接触面积的关系来源:机械设计学习要点与习题解析P162.摩擦副表面为液体动压润滑状态,当外载荷不变时,摩擦面间的最小油膜厚度随相对滑动速度的增加而____。

A.变薄B.增厚C.不变选B第3章摩擦、磨损及润滑第1节摩擦的性质来源:机械设计学习要点与习题解析P163.两相对滑动的接触表面,依靠吸附油膜进行润滑的摩擦状态称为____。

A.干摩擦B.边界摩擦C.混合摩擦D.液体摩擦选B第3章摩擦、磨损及润滑第1节摩擦的判别来源:机械设计学习要点与习题解析P164.减少磨损的一般方法有很多中,其中____是错误的。

A.选择合适的材料组合B.生成表面膜C.改滑动摩擦为滚动摩擦D.增加表面粗糙度选D第3章摩擦、磨损及润滑第2节减少磨损的方法来源:机械设计学习要点与习题解析P165.表面疲劳磨损(点蚀)的发生与____有关。

A.酸碱盐介质B.瞬时速度C.硬质磨粒D.材料浅层缺陷选D第3章摩擦、磨损及润滑第2节磨损的性质来源:机械设计学习要点与习题解析P176.各种油杯中,____可用于脂润滑。

A.针阀油杯B.油绳式油杯C.旋盖式油杯选C第3章摩擦、磨损及润滑第3节润滑的分类来源:机械设计学习要点与习题解析P177.零件表面在混合润滑状态时的摩擦系数比液体润滑状态时的摩擦系数____。

A.大B.小C.可能大可能小D.相等选A第3章摩擦、磨损及润滑第1节摩擦的性质来源:机械设计学习要点与习题解析P178.为了减轻摩擦副的表面疲劳磨损,下面措施中,____是不合理的。

A.降低表面粗糙度B.增大润滑油粘度C.提高表面硬度D.提高相对滑动速度选D第3章摩擦、磨损及润滑第2节磨损的判别来源:机械设计学习要点与习题解析P179.采用含有油性和极压添加剂的润滑剂,主要是为了减少____。

第三章 磨擦、磨损及润滑(一)教学要求掌握摩擦副分类及基本性质、磨损过程和机理及润滑的类型及润滑剂类型。

(二)教学的重点与难点摩擦副基本性质和典型磨损过程(三)教学内容§3—1 摩擦摩擦——两接触的物体在接触表面间相对滑动或有一趋势时产生阻碍其发生相对滑动的切向阻力,——这种现角叫磨擦磨损——由于摩擦引起的摩擦能耗和导致表面材料的不断损耗或转移,即形成磨损。

使零件的表面形状与尺寸遭到缓慢而连续破坏→精度、可靠性↓效率↓直至破坏润滑——减少摩擦、降低磨损的一种有效手段。

摩擦学(Tribology )——包含力学、流变学、表面物理、表面化学及材料学、工程热物理学等学科,是一门边缘和交叉学科。

摩擦 内摩擦——发生在物质内部外摩擦——两个相互接触表面之间的摩擦接运动状态——摩擦 静摩擦——仅有相对滑动趋势时的摩擦动摩擦本节只讨论金属摩擦副的滑动摩擦根据摩擦面间存在润滑剂的状况,干摩擦 ——最不利滑动摩擦 边界摩擦(边界润滑) ——最低要求流体摩擦(流体润滑) ——如图3-1所示混合摩擦(混合润滑) ——最理想各种状态下的摩擦系数见表3-1,图3-2为摩擦特性曲线p v f /ηλ=-的关系。

一、干摩擦——两摩擦表面直接接触,不加入任何润滑剂的摩擦而实际上,即使很洁净的表面上也存在脏污膜和的氧化膜,∴实际f 比在真空中测定值小很多。

摩擦理论:①库仑公式 n f fF F =(n F —法向力)——至今沿用机理:②机械摩擦理论→认为两个粗糙表面接触时,接触点相互啮合,摩擦力为啮合点问切向阻力的总和,表面越粗糙,摩擦力就越大。

但不能解释光滑表面间的摩擦现象——表面愈光滑、接触面越大,f F 越大,且与滑动速度V 有关。

③新理论:分子—机械理论、能量理论、粘着理论—常用简单粘着理论:如图3-3所示,摩擦副真实接触面积Ar 只有表现接触面积A 的百分之一和万分之一,)10000~100/(A Ar =,∴接触面上压力很大,很容易达到材料的压缩屈服极限sy σ→产生塑性流动→接触面↑,∴n F ↑应力并不升高 ∴sy nF Ar σ= (3-1)接触点塑性变形后→脏污膜遭破坏,容易使基本金属产生粘着现象→产生冷焊结点→滑动时,先将结点切开,设结点的剪切强度极限为B τ,则摩擦力为B sy nB r f F A F τστ== (3-2) ∴金属摩擦系数syB n fF F f στ== (3-3) B τ 两接触金属中较软者的剪切强度——剪切发生在软金属站界面的剪切强度极限B f f B ττττ<<=,(脏污表面)——剪切发生在结点金属上 sy σ——较硬的基本材料的压缩屈服极限∵大多数金属sy B στ/很相近,∴f 很相近∴降低摩擦系数的措施:在硬金属基体表面涂覆一层极薄的软金属(使)sy σ取决于基体材料,B τ取决于软金属。

第三章磨损及磨损机理概述物体摩擦外表上的物质,由于外表相对运动而不断损失的现象称磨损。

在一般正常工作状态下,磨损可分三个阶段:a.跑合〔磨合〕阶段:轻微的磨损,跑合是为正常运行创造条件。

b.稳定磨损阶段:磨损更轻微,磨损率低而稳定。

c.剧烈磨损阶段:磨损速度急剧增长,零件精度丧失,发生噪音和振动,摩擦温度迅速升高,说明零件即将失效。

〔如图3.1〕机件磨损是无法防止的。

但,如何缩短跑合期、延长稳定磨损阶段和推迟剧烈磨损的到来,是研究者致力的方向。

影响磨损的因素很多,例如相互作用外表的相对运动方式(滑动,滚动,往复运动,冲击),载荷与速度的大小,外表材料的种类,组织,机械性能和物理-化学性能等,各种外表处理工艺,外表几何性质(粗糙度,加工纹理和加工方法),环境条件(温度、湿度、真空度、辐射强度、和介质性质等)和工况条件(连续或间歇工作)等。

这些因素的相互影响对于磨损将产生或正或负的效果,从而使磨损过程更为复杂化。

磨损过程涉及到许多不同的学科领域,由于具有跨学科的性质,至今还很难将它的规律解释清楚。

已经有很多学者对磨损进行了大量的研究。

如20世纪20年代,汤林森提出了分子磨损的概念,他认为两个粗糙外表在接触摩擦过程中相互接近,而一个外表上的原子被另一个外表俘获的现象就是磨损。

霍尔姆在上述基础上作了进一步的发展,他指出摩擦材料的压缩屈服极限σb(即硬度)对耐磨性的影响很大。

50年代初,奥贝尔(Oberle)从表层材料的机械破坏着眼,联系“切削”过程来解释磨损,他认为影响磨损的主要因素除硬度H外,还有材料的弹性模量E。

处在弹性极限内的,变形越大,机械破坏越少,并提出用模数(m=E/H×105)来反映材料的耐磨性,m值高则耐磨性好。

冯(Feng)提出了机械性质相近的两外表上机械嵌锁作用导致界面上既粘连又犁削的观点。

布洛克(Blok)认为软钢外表变得粗糙和发生塑性变形,是由于应力过高而引起的。

拉宾诺维奇认为外表能与材料硬度之比,对于磨损是一个重要因素,它可能影响磨屑的大小。