踝关节下胫腓联合韧带损伤

- 格式:doc

- 大小:585.50 KB

- 文档页数:14

DOI:10.19792/j.cnki.1006-6411.2020.17.015工作单位:201821 上海 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院骨科蔡明:女,本科,主管护师,护士长通信作者:徐向阳本研究为国家自然科学基金:81772372,踝关节内翻性骨关节炎的生物力学研究收稿日期:2019-07-22※外科护理踝关节镜诊治Danis-WeberB型踝关节骨折伴下胫腓联合损伤患者的围术期护理蔡 明 徐向阳摘要 总结了踝关节镜诊治Danis-WeberB型踝关节骨折伴下胫腓联合损伤患者围术期的护理方法。

对Danis-WeberB型踝关节骨折行切开复位内固定术,并在踝关节镜直视下对下胫腓联合有损伤者进行修复,实施术前心理疏导、消肿止痛、完善各项准备,加强术后观察、疼痛管理、预防感染、早期起床功能锻炼等一系列全面的围术期护理干预。

术后12个月随访时,患者踝-后足评分较术前有显著提高;54例中53例患者对手术满意,满意率98.15%;无一例发生骨筋膜室综合征、静脉血栓栓塞症、关节内血肿、手术切口感染及压疮等并发症,取得了良好的效果。

认为使用踝关节镜下诊治踝关节骨折合并下胫腓联合损伤,损伤小,恢复快,便于进行术后护理,而规范细致的围术期护理对预防术后并发症、促进患者踝关节尽早恢复稳定性与灵活性、提高对手术的满意度有积极意义。

关键词:关节镜检查;踝关节骨折;下胫腓联合损伤;围术期护理 踝关节是人体负重最大的关节,当发生骨折、脱位或韧带损伤时,如果治疗不符合该关节功能解剖特点,会对关节功能造成严重影响[1]。

Danis-Weber(丹尼斯-韦伯)分型是踝关节骨折的分型方法之一,将踝关节骨折分为A、B、C3型和相应亚型[1]。

Danis-WeberB型踝关节骨折是指骨折线正位于下胫腓联合平面的外踝骨折。

多数踝关节骨折为非单纯性骨折,常伴随周围组织、韧带或关节损伤,合并下胫腓联合损伤的踝关节骨折在临床较为常见。

69中国卫生标准管理CHSM 12影响较明显[4-5]。

微创术治疗是眼底病变的首选治疗手段,随着医疗技术的不断发展微创手术已经越来越普及,25+玻璃体微创术是现在较为先进的眼科手术手段,其具有切口小、对结膜不造成损伤、手术安全性高、操作便捷、术后恢复快等特点[6-7]。

与传统20G 玻璃体切割术相比具有诸多优势,无论是在国际还是在国内在有条件的医院或医疗组织中25+玻璃体微创术已经成为20 G 或25 G 玻璃体切除术的优化治疗手段[8-9]。

本次研究中对照组所使用的20 G 微创术属于眼科传统治疗手术,虽然其已经获得全面普及,但仍然具有诸多问题和缺陷[10-11],与25+玻璃体微创术相比后者具有以下几点优势:(1)25+玻璃体微创术在术中的定位更精准;(2)25+玻璃体微创术术中创口较小,对结膜的破坏和损伤较小;(3)25+玻璃体微创术不需要术后缝合,使用巩膜套管固定,术中位移更小;(4)25+玻璃体微创术的手术机械操作系统更完善,术中不会产生牵引、位移、损伤,无论是手术固定还是术后移除都较为方便、安全[12-13];(5)25+玻璃体微创术的术后恢复速度较快、恢复效果较好,不易发生术后感染,视力恢复速度快;(6)25+玻璃体微创术操作和治疗较为便捷、安全,手术时间短。

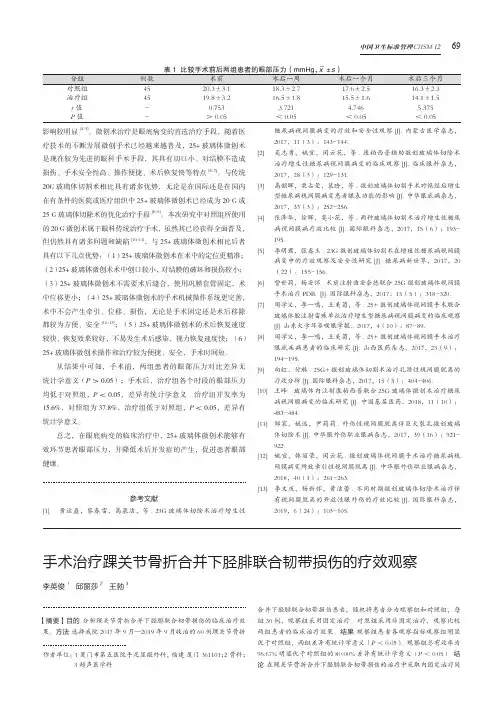

从结果中可知,手术前,两组患者的眼部压力对比差异无统计学意义(P >0.05);手术后,治疗组各个时段的眼部压力均低于对照组,P <0.05,差异有统计学意义。

治疗组并发率为15.6%,对照组为37.8%,治疗组低于对照组,P <0.05,差异有统计学意义。

总之,在眼底病变的临床治疗中,25+玻璃体微创术能够有效环节患者眼部压力,并降低术后并发症的产生,促进患者眼部健康。

参考文献[1] 黄运矗,黎春雷,高慕洁,等. 23G玻璃体切除术治疗增生性-治疗组4519.8±3.216.5±1.815.5±1.614.1±1.5t 值-0.753 3.721 4.746 5.375P 值->0.05<0.05<0.05<0.05糖尿病视网膜病变的疗效和安全性观察[J]. 内蒙古医学杂志,2017,11(3):143-144.[2] 吴志勇,姚宜,闵云花,等. 康柏西普辅助微创玻璃体切除术治疗增生性糖尿病视网膜病变的临床观察[J]. 临床眼科杂志,2017,28(3):129-131.[3] 高韶晖,栗占荣,裴晗,等. 微创玻璃体切割手术对绝经后增生型糖尿病视网膜病变患者眼表功能的影响[J]. 中华眼底病杂志,2017,33(3):252-256.[4] 张泽华,徐晖,莫小花,等. 两种玻璃体切割术治疗增生性糖尿病视网膜病疗效比较[J]. 国际眼科杂志,2017,15(6):193-195.[5] 李明君,张鑫玉. 23G 微创玻璃体切割术在增殖性糖尿病视网膜病变中的疗效观察及安全性研究[J]. 糖尿病新世界,2017,20(22):155-156.[6] 訾世莉,杨安怀. 术前注射曲安奈德联合25G 微创玻璃体视网膜手术治疗PDR [J]. 国际眼科杂志,2017,15(5):318-320.[7] 周学义,李一鸣,王美菊,等. 25+微创玻璃体视网膜手术联合玻璃体腔注射雷珠单抗治疗增生型糖尿病视网膜病变的临床观察[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报,2017,4(10):87-89.[8] 周学义,李一鸣,王美菊,等. 25+微创玻璃体视网膜手术治疗眼底疾病患者的临床研究[J]. 山西医药杂志,2017,23(9):194-195.[9] 向红,付琳. 25G+微创玻璃体切割术治疗孔源性视网膜脱离的疗效分析[J]. 国际眼科杂志,2017,15(5):404-406.[10] 王峰. 玻璃体内注射康柏西普联合25G 玻璃体微创术治疗糖尿病视网膜病变的临床研究[J]. 中国基层医药,2018,11(10):483-484.[11] 邹宸,姚远,尹莉莉. 外伤性视网膜脱离伴巨大裂孔微创玻璃体切除术[J]. 中华眼外伤职业眼病杂志,2017,39(16):921-922.[12] 姚宜,韩丽荣,闵云花. 微创玻璃体视网膜手术治疗糖尿病视网膜病变所致牵引性视网膜脱离[J]. 中华眼外伤职业眼病杂志,2018,40(1):261-263.[13] 李文庆,杨新怀,黄洁蕾. 不同时期微创玻璃体切除术治疗伴有视网膜脱离的开放性眼外伤的疗效比较[J]. 国际眼科杂志,2019,6(24):103-105.作者单位: 1 厦门市第五医院手足显微外科,福建 厦门 361101;2 骨科; 3 超声医学科手术治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的疗效观察李英俊1 邱丽莎2 王勃3【摘要】目的 分析踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的临床治疗效果。

要点:1. 尽管踝关节下胫腓联合韧带损伤在临床中较为常见,但其诊断和治疗仍颇具挑战。

2. 解剖复位下胫腓联合韧带对踝关节良好的功能预后非常重要。

3. 围手术期的三维 CT 检查和术中直视下踝关节下胫腓联合韧带修复可以提高韧带解剖复位的准确率。

4. 随着新的复位技术开展,下胫腓螺钉作为下胫腓联合韧带损伤标准治疗方法正受到越来越多的质疑。

5. 胫腓联合螺钉是否需要取出目前仍存在较大争议,但下胫腓联合螺钉的存在可以对胫腓联合复位不良进展自发的纠正。

踝关节损伤在骨科日常门诊中较为常见。

接近 5-10% 的踝关节扭伤和 23% 的踝关节骨折可以累及胫腓骨远端的下胫腓联合韧带。

踝关节周围的骨性或韧带构造损伤可以使得踝关节失稳。

尽管踝关节损伤的发病率较高,但最近一项调查对目前临床上实行的胫腓联合损伤治疗策略提出了不同意见。

作者报道可以通过多种不同的方法到达胫腓联合的解剖复位,如手法复位,持骨钳复位,拉力螺钉或者克氏针复位等。

与此类似,移除胫腓联合螺钉的指征包括踝关节运动受限,螺钉存在断裂可能。

目前临床上使用下胫腓联合螺钉治疗胫腓联合损伤的主要问题在于:1.螺钉的使用数量;2.螺钉固定皮质骨的层数;3.螺钉置入的位置;4.术后开场负重锻炼的时间;5.撤除螺钉时麻醉方式的选择;6.撤除螺钉的时间。

有鉴于上述问题的重要性,骨科医生在治疗下胫腓联合损伤时需要对胫腓骨远处关节面的组成构造有充分的了解,并熟悉下胫腓联合治疗过程可能存在的各种陷阱,本文就此内容进展详细的分析,并希望借此答复上述六个问题。

解剖胫腓骨远侧关节面由腓骨远端的凸面和胫骨远端的凹面组成,由胫腓韧带,关节内无软骨构造。

踝关节的构象对称重分布,预防继发性关节退变等有非常重要的意义,而腓骨局部在踝关节组成过程的轻度运动对维持踝关节构象非常重要。

踝关节正常的运动功能包括:旋转,平移及腓骨的边缘运动,上述运动与踝穴内梯形的距骨顶构造相适应。

在踝关节跖屈时,腓骨朝远侧移位,向前内侧横移并内旋;当踝关节背屈时,腓骨向近侧移位,向后外侧横移并外旋;外旋足部可以导致腓骨向内横移,向后移位并外旋。

形术治疗胸腰椎骨质疏松性骨折具有微创㊁骨水泥渗漏率低㊁疗效确切的优点ꎬ但其安全性仍需大样本进行远期观察ꎮ参考文献:[1]㊀范学辉ꎬ董智勇ꎬ霍明昌.经皮椎体后凸成形术治疗严重骨质疏松性椎体压缩骨折[J].实用骨科杂志ꎬ2015ꎬ21(11):965-968.[2]㊀HUANGZꎬWANSꎬNINGLꎬetal.Isunilateralkyphoplastyasef ̄fectiveandsafeasbilateralkyphoplastiesforosteoporoticvertebralcompressionfractures?Ameta ̄analysis[J].ClinOrthopꎬ2014ꎬ472(9):2833-2842.[3]㊀李小宏ꎬ张有为ꎬ刘列ꎬ等.PKP和PVP治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的疗效比较[J].临床骨科杂志ꎬ2018ꎬ21(2):150-152.[4]㊀薛海鹏ꎬ郝延科ꎬ吴燕ꎬ等.骨填充囊袋在胸腰椎骨质疏松性爆裂骨折中的应用[J].山东医药ꎬ2017ꎬ57(46):86-88. [5]㊀CHENCꎬLIDꎬWANGZꎬetal.Safetyandefficacystudiesofver ̄tebroplastyꎬkyphoplastyꎬandmesh ̄container ̄plastyforthetreat ̄mentofvertebralcompressionfractures:preliminaryreport[J].PLoSOneꎬ2016ꎬ11(3):e0151492.[6]㊀盛斌ꎬ袁友超ꎬ刘向阳ꎬ等.应用骨填充网袋椎体成形术治疗胸腰椎溶骨性转移瘤[J].中国脊柱脊髓杂志ꎬ2017ꎬ27(9):806-811.(接收日期:2019-12-24)doi:10.3969/j.issn.1008 ̄0287.2020.02.007 方法与应用 锁扣带袢钛板治疗伴有下胫腓联合损伤的踝关节骨折TightRopetitaniumplateinthetreatmentofanklefracturewithdistaltibiofibularsyndesmo ̄sisinjury叶永志ꎬ李家德ꎬ林㊀斌ꎬ陈永志ꎬ钟永翔YEYong ̄zhiꎬLIJia ̄deꎬLINBinꎬCHENYong ̄zhiꎬZHONGYong ̄xiang关键词:踝骨折ꎻ韧带损伤ꎻ锁扣带袢钛板㊀㊀Keywords:anklefracturesꎻligamentinjuriesꎻTightRopetitaniumplate中图分类号:R684.7ꎻR687.4ꎻR687.2㊀文献标识码:B㊀文章编号:1008-0287(2020)02-0174-01㊀㊀2015年6月~2019年2月ꎬ我科采用锁扣带袢钛板(TightRope)治疗37例伴有下胫腓联合损伤的踝关节骨折患者ꎬ效果满意ꎬ报道如下ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀病例资料㊀本组37例ꎬ男24例ꎬ女13例ꎬ年龄19~57岁ꎮ左侧25例ꎬ右侧12例ꎮ均为WeberC型ꎮ骨折Lauge ̄Hansen分型:旋前外旋Ⅲ度17基金项目:温岭市科技局科技项目(编号:2017C311135)作者单位:台州市中西医结合医院骨二科ꎬ浙江温岭㊀317523作者简介:叶永志ꎬ男ꎬ副主任医师ꎬ主要从事创伤㊁骨病㊁骨肿瘤研究ꎬE ̄mail:173343662@qq.comꎻ钟永翔ꎬ男ꎬ主任医师ꎬ通讯作者ꎬ主要从事脊柱㊁关节㊁创伤㊁显微外科研究ꎬE ̄mail:zyx099@126.com例ꎬ旋前外旋Ⅳ度18例ꎬ旋前外展2例ꎮ伤后至手术时间2h~10dꎮ1.2㊀治疗方法㊀椎管内麻醉或全身麻醉下手术ꎮ先用钢板㊁螺钉复位固定内外侧骨折ꎮ牵拉试验检查下胫腓联合分离情况ꎬ若腓骨外移>3mmꎬ则需要固定下胫腓联合或重建韧带ꎮ直视下复位下胫腓联合ꎬ用1枚1 5mm克氏针临时固定ꎬ从踝穴上约2cmꎬ在腓骨前后缘中点平行踝穴位置打入导针ꎬ导针向前成角约30ʎꎬ钻透胫骨后ꎬ透视了解导针位置ꎬ满意后用空心钻钻孔开隧道ꎮ移除导针ꎬ利用牵引导丝把带袢钛板从腓骨侧引到胫骨侧ꎬ并使胫骨侧的钛板紧贴胫骨内侧骨皮质表面ꎬ缓慢收紧腓骨侧的FiberWire线ꎬ保持下胫腓联合复位状态完全锁定腓骨侧的钛板ꎬ线尾穿过周围软组织后剪掉残余线头ꎮ固定后关节稳定ꎮ术后石膏功能位固定3周ꎮ2㊀结果㊀㊀患者获5~30个月随访ꎮ术后未见创口感染㊁皮肤坏死㊁骨不连等并发症ꎮ骨折均愈合ꎬ时间8~17周ꎮ末次随访根据Baird ̄Jackson踝关节评分系统进行功能评定:优27例ꎬ良7例ꎬ中3例ꎬ优良率91 9%ꎮ3㊀体会㊀㊀TightRope重建下胫腓联合韧带有以下优点:①组织相容性好ꎬ无明显排异反应ꎻ②手术方便ꎬ无需打结ꎬ节省手术时间ꎬ一般能在1个止血带周期结束手术ꎬ减轻缺血再灌注损伤程度ꎻ③Fib ̄erWire线强度能轻松承受自身重量ꎬ无螺钉固定后负重时的断钉现象ꎻ④关节的稳定性能恢复到正常ꎮ(接收日期:2019-08-18)471 临床骨科杂志㊀JournalofClinicalOrthopaedics㊀2020Aprꎻ23(2)。

下胫腓韧带损伤的诊治与进展踝关节损伤是一种较为常见的损伤,其中合并胫腓韧带损伤的约占到1%~18%。

在文中主要针对下胫腓韧带损伤,对下胫腓韧带损伤的资料进行收集分析,对下胫腓韧带损伤的诊治与进展进行综述。

标签:下胫腓韧带损伤;诊治;进展;综述踝关节损伤较为常见,合并下胫腓韧带损伤约占1%~18%[1~5]。

治疗中常常容易忽略韧带损伤的修复,导致踝关节不稳、疼痛、活动受限和创伤性骨关节炎等[6],严重影响踝关节功能,因而踝关节损伤中下胫腓韧带的处理不可忽视。

本文着重阐述下胫腓韧带损伤的诊治。

1 解剖下胫腓韧带由下胫腓前、后、横及骨间韧带构成,与胫腓骨远端联合在一起形成紧密又富有弹性的踝穴,称下胫腓联合[7],是维持踝关节稳定性的重要结构之一。

其中下胫腓横韧带位于下胫腓后韧带深层,功能类似关节盂唇,加深胫距关节,也有将其与下胫腓后韧带看作一个整体。

2 损伤机制目前认为下胫腓韧带损伤的主要原因是过度外旋和背屈。

外旋暴力导致的韧带联合损伤的实质是增宽了踝穴的宽度。

踝穴的增宽也可因足背的过度背屈将距骨的前侧挤进踝穴内,引起下胫腓韧带的损伤。

下胫腓韧带损伤也可见于严重的足外翻、内翻、跖屈、旋前、旋后、内旋等扭伤中。

3 诊断3.1病史下胫腓韧带损伤常有外伤史,询问病史时须注意足、躯干、小腿的具体位置关系以及动态过程,以推测可能的受伤机制。

除上述病史外,既往有无类似外伤史、特殊疾病史也需要明确。

3.2查体下胫腓联合处肿胀、皮下瘀斑、踝关节疼痛、压痛时则应怀疑下胫腓韧带损伤,常用以下方法辅助诊断:①挤压试验;②外旋试验;③Cotton试验;④腓骨横移试验;⑤足跟撞击试验;⑥背屈试验。

总的来说这些检查对下胫腓韧带损伤的诊断具有高度特异性,但敏感性不足[6]。

3.3影像学Omer等[8]使用超声对双侧下胫腓骨间隙(TCS:Tibiofibular clear space)进行测量,并使用MRI作为对照,若双侧中立位的TCS差异>0.7mm,诊断特异性和敏感性均为100%,外旋位的临界值则是0.9mm,且特异性及敏感性同样是100%。

下胫腓联合韧带损伤术后其间隙增宽的治疗及病因探讨作者:李克锋吴继昆郭英常敏李律宇郭磊来源:《云南中医中药杂志》2015年第01期关键词:下胫腓联合韧带损伤;术后;间隙增宽中图分类号:R274. 12文献标志码:B文章编号:1007 - 2349( 2015) 01 - 0035 - 02踝关节骨折是足踝创伤中的常见损伤,常合并下胫腓联合韧带损伤,南于失治或误治,将会遗留踝部的慢性疼痛及功能障碍。

笔者自2010年8月-2012年1月,分析随访了本院74例踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤手术治疗后的恢复情况,现总结如下。

1 临床资料1.1 一般资料本组74例,男41例,女33例。

车祸伤16例,运动创伤27例,日常生活扭伤31例,均为闭合性损伤。

年龄17—58岁,平均38.6岁;平均就诊时间7.3 h,急诊手术16例,择期手术58例,平均手术时间4.2 d。

根据Lauge -Hansen分型,旋前外展型Ⅲ。

17例,旋前外旋型Ⅲ。

9例,Ⅳ。

35例,旋后外旋型Ⅲ。

6例,Ⅳ。

7例。

此组病例均合并下胫腓联合韧带损伤,并都采取了手术治疗。

1.2 术前准备术前除常规行踝关节正侧位及踝穴位X光片外,另需行踝关节CT平扫,来评估下胫腓联合中胫腓骨的相对关系.以指导术中对下胫腓联合的复位。

1.3 手术方式手术根据不同类型的骨折选用外侧切口、后外侧切口、前外侧切口、内侧切口及内后侧切[J],外侧切口主要暴露外踝或伴Wagstaffe或腓骨骨折,术中注意保护腓浅神经或腓总神经,外踝骨折选用解剖锁定钢板固定,伴Wagstaffe骨折者,选用螺钉或骨锚固定,外踝以上腓骨骨折选川重建锁定钢板固定;外后侧切口主要暴露后踝骨折偏外后侧者,术中注意保护腓肠神经,主要选用空心钉或钢板固定;前外侧切口主要暴露Tillaux骨折,术中注意保护腓浅神经,选川空心钉或骨锚固定;内侧切口主要暴露内踝骨折,术中注意保护大隐静脉,选用空心钉固定;内后侧切口主要暴露内踝骨折偏内后侧者,术中注意保护胫后动静脉,选用空心螺钉固定;最后参考CT扫描影像,对下胫腓联合进行复位,踝关节背伸10。

关于下胫腓联合分离的踝关节损伤的手术治疗体会【摘要】目的探讨治疗合并下胫腓联合分离的踝关节损伤的有关治疗。

方法通过研究2002年——2009年在我院手术治疗的合并下胫腓联合分离的踝关节损伤患者28例。

结果根据28例患者的主观感觉、功能检查、随访的x线片评定疗效。

本组优20例,良5例,一般3例。

优良率为89.3%。

结论术前全面评估,术中力争解剖复位,有效的内固定是提高踝关节损伤疗效,恢复功能的关键。

【关键词】足踝关节;损伤脱位;下胫腓联合分离;内固定文章编号:1004-7484(2013)-01-0130-01踝关节骨折是一种常见的关节骨折。

踝关节是人体较为复杂的关节,当遭受意外的较大暴力时,出现骨折脱位,经常合并韧带损伤。

治疗的目的是尽早恢复关节的正常解剖结构,稳定关节,避免并发症的出现,早期活动。

我院2002年——2009年治疗踝关节骨折合并下胫腓联合分离的患者28例,总结报告资料如下:1资料与方法1.1一般资料本组患者共计28例,男17例,女11例。

年龄23-61岁,平均41岁。

病因:高处坠落15例,交通肇事8例,建筑工地砸压伤5例。

左侧16例,右侧12例。

其中单纯性踝关节骨折16例,双踝骨折8例,三踝骨折4例,合并其他部位骨折及内脏损伤先行处理6例。

1.2发生原因下胫腓联合由下胫腓诸韧带及骨间韧带紧密连结而形成。

下胫腓联合分离往往由踝关节受到强烈外力造成外翻外旋损伤而导致,经常造成程度不等的踝关节脱位,直接影响到踝关节的稳定。

首先是踝关节内侧结构紊乱,包括受伤肢体韧带损伤或内踝骨折。

其次造成该肢体下胫腓相邻韧带损伤,如后踝撕脱骨折,这些外力所致损伤都会影响下胫腓联合的稳定,表面上是一种骨折或几种骨折,但实质上的联合损伤是比较严重的。

1.3诊断依据和方法通过影像学对比正常及损伤踝关节,具备专业知识的骨科及影像学医师均可判断,正常胫骨前结节和腓骨重叠约8毫米,下胫腓联合间隙为3毫米,内踝与距骨之间的间隙为3毫米。

几种下胫腓联合损伤的常用检查法在应用RICE原则和NSAIDs类药物,处置踝关节损伤后的3-5天内可以对患者进行体格检查,此时并不会影响体格检查的准确性。

但是,在临床上约20%的踝关节韧带损伤会出现漏诊。

1、单纯下胫腓联合损伤单发的胫腓联合损伤或者高位踝关节扭伤,通常表现为急性踝关节不稳,疼痛,功能障碍。

询问此类患者病史时需包括损伤机制,既往损伤或手术史,踝关节不稳定症状。

其中损伤机制对临床判断非常重要。

2、韧带损伤合并踝关节骨折踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤需引起临床医生的注意。

一项研究发现39%的W eberB型,旋后外旋型4型骨折通常提示胫腓联合不稳定。

但是,目前诊断踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的诊断标准和影像学表现目前并没有统一的标准,其判断往往需要术中固定踝关节骨折后进行踝关节应力试验。

对所有的踝关节骨折的患者,进行踝关节固定后均应行术中应力试验检查,因对部分胫腓韧带损伤患者可能并不一定有典型的踝关节骨折表现。

3、踝关节前后位X线检查定量分析:下胫腓重叠<6mm异常–提示下胫腓联合损伤下胫腓间隙(男3.8-5.5mm,女2.5~5.0mm)>6mm异常–提示下胫腓联合损伤踝关节内侧间隙>3mm考虑异常,踝穴增宽胫腓骨间隙是影像学上测量最为可靠的指标,因其很少受到下肢和射线成像的角度的影响。

胫腓联合损伤诊断测量线:A,胫腓骨重叠、B,胫腓骨间隙、C,内踝间隙胫腓骨重叠和胫腓骨间隙测量距离胫骨穹窿顶1CM。

4、踝穴位异常发现内侧关节间隙增宽距小腿角:<8或>15度下胫腓重叠:<1mm5、踝穴位判断腓骨长度有无变化的指标1,关节间隙等距离。

2,踝关节的Shenton线完整。

“Shenton”线指胫骨下端关节面,其软骨下致密骨质的轮廓,通过下胫腓韧带联合间隙,和腓骨内侧的一小骨突起,成一连续弧形连线。

3,距骨外侧与腓骨远端弧线未中断。

6、外翻应力位虽然在外翻应力位显示踝关节内侧间隙增宽,但下胫腓联合往往是稳定的,纠正外踝移位可以解决,不需要固定见于旋后-外旋型骨折。

下胫腓联合损伤的内固定治疗进展发布时间:2021-05-07T14:35:27.857Z 来源:《中国医学人文》2021年8期作者:张代松朱厚军[导读] 下胫腓联合是维持踝关节稳定的重要结构,随着诊断及技术水平的不断提高,张代松朱厚军山东省烟台市蓬莱人民医院山东烟台 265600摘要:下胫腓联合是维持踝关节稳定的重要结构,随着诊断及技术水平的不断提高,手术治疗已成为不稳定性下胫腓联合损伤的主要方式。

手术内固定方式多样但目前各存争议,尚无统一。

静态螺钉固定曾作为治疗的金标准,但容易导致螺钉松动、断裂,且需二次手术取出。

弹性固定符合生物力学固定,近年来越来越多的被临床医师使用,但引起的内固定下沉、骨溶解及电线效应也应引起重视。

关键词:下胫腓联合损伤;螺钉固定;弹性固定;Suture-botton下胫腓联合是由连接胫腓骨的胫腓前韧带、胫腓后韧带、骨间韧带和胫腓横韧带构成的复杂复合体,其功能是加强踝关节的稳定性,维持关节在轴向,旋转及前后方向的应力平衡(1)。

在踝部损伤中,合并下胫腓联合损伤的比例可达5%-10%。

下胫腓联合损伤可导致踝穴间隙增宽,腓骨向外移位,距骨外旋或侧方移位,如果没有及时得到纠正,极易导致踝部慢性疼痛及创伤性关节炎。

因此,下胫腓联合损伤的治疗关键在于恢复胫距关节力线及下胫腓联合的解剖关节(2)。

近年来,早期手术内固定治疗不稳定性下胫腓联合损伤已成为骨科医师共识,但其固定方式仍争议较多,本文将对不同内固定方式的方法效果、并发症予以阐述。

1静态固定静态固定多采用螺钉固定,是治疗下胫腓联合损伤的首选术式,曾被认为是治疗的金标准。

通常是术中直视下将下胫腓解剖复位,AO 建议螺钉位置在关节面上2-4cm,平行关节面且垂直于胫骨,从后外向前内倾斜25-30°植入。

余斌峰(3)等运用皮质骨螺钉治疗下胫腓联合分离伴踝关节骨折,固定效果满意。

但研究表明,这种刚性固定稳定了关节,却影响了下胫腓关节的生理微动,是造成内固定松动、断裂的重要内在因素,其比例可达10-29%(4)。

・经验交流・踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的手术治疗O pera ti ve trea t m en t of Cotton’s fracture of the ankles and abrupti on of lower ti b i of i bul ar li gam en t un i on那国岩 韩学刚 王 鹏 初 宇NA guo2yan HAN xue2gang WAN G peng CHU yu摘 要 目的:探讨踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的治疗。

方法:对25例踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤手术治疗患者进行回顾性分析。

结果:本组病例随访10个月~2.5年。

优15例,良6例,可3例,差1例。

优良率84%。

结论:手术治疗叨开复位内固定加韧带修复能恢复踝关节正常解剖关系。

关键词 踝关节骨折; 下胫腓联合韧带损伤; 内固定; 修复中图分类号 683.41 文献标识码 B 文章编号 1005-8478(2005)12-0944-02 随着交通事业的发展,高能量损伤呈上升趋势。

对复杂骨折及韧带损伤的治疗提出了新的要求。

现将本组病例做一分析报告。

1 临床资料1.1 一般资料男16例,女9例,年龄17~64岁,平均35.5岁。

按1950年Lauge2Hansen分型:旋前-外展型II度2例,III度3例。

旋前-外旋型II度4例,III度3例,旋后外旋型II度6例,III度7例。

采用Denis2W eber分类法[1],A型:外踝骨折低于踝关节水平,下胫腓联合无损伤,本组无。

B型:外踝骨折位于下胫腓联合水平,损伤概率50%,本组14例。

C 型:腓骨骨折高于下胫腓联合水平,下胫腓韧带均损伤,本组11例。

所有患者均拍X线片,加拍应力位及小腿内旋20°X线片。

1.2 手术方法伤后10d内手术。

其中伤后8h内手术11例。

手术入路采用内踝前弧形切口和外踝后侧弧形切口,外踝AO1/3管状钢板固定。

下胫腓联合韧带损伤踝关节不稳定的治疗与分析

王华;东华

【期刊名称】《齐齐哈尔医学院学报》

【年(卷),期】2011(032)009

【摘要】目的研究下胫腓联合韧带急性损伤踝关节不稳定的治疗.方法对2002~2007年治疗踝关节急性损伤致下胫腓联合韧带断裂,踝关节不稳24例分别采用保守及手术两种方法治疗.结果经2年随访踝关节功能恢复为优良者18例,为可者6例.结论下胫腓韧带断裂在踝部外伤中常见,需引起重视,早期诊断合理治疗可减少并发症,恢复踝关节正常功能.

【总页数】2页(P1438-1439)

【作者】王华;东华

【作者单位】江苏省海门市第三人民医院骨外科,南通;江苏省海门市第三人民医院骨外科,南通

【正文语种】中文

【相关文献】

1.踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤临床治疗分析 [J], 屈厚伯

2.踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤临床治疗分析 [J], 屈厚伯

3.手术内固定治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的效果分析 [J], 夏冬雪;包富丽;姚继利

4.外固定与内固定治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的临床疗效分析 [J], 刘杨;文立臣;尹豪;王岩朋;篮传玺

5.外固定与内固定治疗踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的临床疗效分析 [J], 刘杨;文立臣;尹豪;王岩朋;篮传玺

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

要点:1. 尽管踝关节下胫腓联合韧带损伤在临床中较为常见,但其诊断和治疗仍颇具挑战。

2. 解剖复位下胫腓联合韧带对踝关节良好的功能预后非常重要。

3. 围手术期的三维CT 检查和术中直视下踝关节下胫腓联合韧带修复可以提高韧带解剖复位的准确率。

4. 随着新的复位技术发展,下胫腓螺钉作为下胫腓联合韧带损伤标准治疗方法正受到越来越多的质疑。

5. 胫腓联合螺钉是否需要取出目前仍存在较大争议,但下胫腓联合螺钉的存在可以对胫腓联合复位不良进行自发的纠正。

踝关节损伤在骨科日常门诊中较为常见。

接近5-10% 的踝关节扭伤和23% 的踝关节骨折可以累及胫腓骨远端的下胫腓联合韧带。

踝关节周围的骨性或韧带结构损伤可以使得踝关节失稳。

尽管踝关节损伤的发病率较高,但最近一项调查对目前临床上实行的胫腓联合损伤治疗策略提出了不同意见。

作者报道可以通过多种不同的方法达到胫腓联合的解剖复位,如手法复位,持骨钳复位,拉力螺钉或者克氏针复位等。

与此类似,移除胫腓联合螺钉的指征包括踝关节运动受限,螺钉存在断裂可能。

目前临床上使用下胫腓联合螺钉治疗胫腓联合损伤的主要问题在于:1. 螺钉的使用数量;2. 螺钉固定皮质骨的层数;3. 螺钉置入的位置;4. 术后开始负重锻炼的时间;5. 拆除螺钉时麻醉方式的选择;6. 拆除螺钉的时间。

有鉴于上述问题的重要性,骨科医生在治疗下胫腓联合损伤时需要对胫腓骨远处关节面的组成结构有充分的了解,并熟悉下胫腓联合治疗过程可能存在的各种陷阱,本文就此内容进行详细的分析,并希望借此回答上述六个问题。

解剖胫腓骨远侧关节面由腓骨远端的凸面和胫骨远端的凹面组成,由胫腓韧带链接,关节内无软骨结构。

踝关节的构象对称重分布,预防继发性关节退变等有非常重要的意义,而腓骨部分在踝关节组成过程的轻度运动对维持踝关节构象非常重要。

踝关节正常的运动功能包括:旋转,平移及腓骨的边缘运动,上述运动与踝穴内梯形的距骨顶结构相适应。

在踝关节跖屈时,腓骨朝远侧移位,向前内侧横移并内旋;当踝关节背屈时,腓骨向近侧移位,向后外侧横移并外旋;外旋足部可以导致腓骨向内横移,向后移位并外旋。

远端胫腓联合韧带由四部分韧带组成(图1),包括骨间韧带,下胫腓前韧带,下胫腓后韧带,下横韧带。

骨间韧带由骨间膜远端增厚形成。

下胫腓前韧带起于胫骨结节的前外侧,止于腓骨脊的前侧。

下胫腓后韧带起于胫骨脊后侧,止于外踝后缘。

下横韧带组成下胫腓后韧带的下半部分,可视为下胫腓后韧带的一部分。

下胫腓前韧带(35%),下胫腓后韧带深层(33%)对踝关节稳定性作用最大,其次是骨间膜(22%)和下胫腓后韧带浅层(9%)。

图1:下胫腓联合远端韧带结结构,包括骨间韧带(IOL),下胫腓前韧带(AITFL),下胫腓后韧带(PITFL),下横韧带(ITL)Mckeon 等人对尸体踝关节的血运组成进行了研究(图2)。

在86% 的尸体中,前侧下胫腓联合韧带主要由腓动脉的前支供应,其中63% 的尸体中前侧胫腓联合韧带仅由腓动脉前支供应;所有尸体的后胫腓联合韧带均由腓动脉后支供应。

腓动脉前支在踝关节近侧3cm 穿过骨间膜。

因此,前胫腓联合韧带极易损伤。

图2:胫腓联合远端血供,A,腓动脉,B,腓动脉前支。

箭头示腓动脉后支。

近期的一项研究发现,踝关节神经末梢支配的数量和血管供应的数量呈现正相关性。

前下胫腓联合韧带由Ruffini 终末支支配,该神经终末支是慢适应性机械感受器,可以感应踝关节压力变化。

损伤机制下胫腓联合韧带损伤的机制通常是踝关节外旋和过度背屈。

可以导致下胫腓联合损伤的运动包括运动(足球等),低能量创伤等。

外旋损伤通常发生于踝关节旋前或旋后位。

胫腓联合韧带损伤可以单发或者合并骨折。

典型的骨折类型包括旋前外旋型,旋后外旋型及腓骨近端骨折合并胫腓联合损伤(图3)。

图3:胫腓联合损伤合并踝关节损伤的典型X 片表现。

A,旋前外旋型或者Weber C 型骨折,B,旋后外旋型或者Weber B 型骨折,C,Maisonneuve 骨折,小图示腓骨近端骨折诊断单独的胫腓联合损伤单发的胫腓联合损伤或者高位踝关节扭伤通常表现为急性踝关节不稳,疼痛,功能障碍。

询问此类患者病史时需包括损伤机制,既往损伤或手术史,踝关节不稳定症状。

其中损伤机制对临床判断非常重要。

踝关节应力检查对诊断非常重要(表1)。

外旋位应力试验:膝关节屈曲90 度,外旋足部。

挤压试验:向胫骨侧挤压腓骨近端,若存在下胫腓韧带损伤,则远端胫腓骨间距变大。

交叉腿试验:患者坐位,将损伤脚交叉放置于健侧患肢上,在损伤侧膝关节向下施加轻度压力。

背伸试验:挤压胫腓骨远端,踝关节背伸。

上述试验诱发疼痛,则提示韧带损伤。

表1:临床上及术中胫腓联合损伤应力试验,检查方法,及阳性表现测试名称描述阳性表现临床应力试验膝关节及踝关节屈曲90度,外旋试验诱发胫腓联合疼痛足部外旋挤压试验挤压胫骨和腓骨近端诱发胫腓联合疼痛在应用RICE 原则和NSAIDs 类药物处置踝关节损伤后的3-5 天内可以对患者进行体格检查,此时并不会影响体格检查的准确性。

但是,在临床上约20% 的踝关节韧带损伤会出现漏诊。

3 个影像学检测指标可用于诊断踝关节下胫腓联合损伤(图4):胫腓骨重叠距离,胫腓间隙(tibiofibular clear space),内侧关节间隙等。

胫骨穹窿上方1cm 处测量前后位片上胫腓骨重叠大于6mm,或者踝穴位X 片重叠大于1mm 时提示正常,若前后位X 片上重叠小于6mm 则提示下胫腓联合损伤。

踝关节内侧间隙的宽度应和胫骨穹窿/ 距骨顶间隙相等或略小。

在负重位或非负重位X 片上胫腓骨重叠距离减小,胫腓骨间隙或者踝穴内侧间隙增大均提示下胫腓联合损伤。

胫腓骨间隙是影像学上测量最为可靠的指标,因其很少受到下肢和射线成像的角度的影响。

图4:胫腓联合损伤诊断测量线:A,胫腓骨重叠,B,胫腓骨间隙,C,内踝间隙。

其中胫腓骨重叠和胫腓骨间隙测量距离胫骨穹窿顶1CM。

重力位或者外旋应力位片可以鉴别显性或隐形脱位。

腓骨通常向后脱位,在侧位片上显示较清楚。

若对诊断下胫腓联合脱位有疑问,则可行健侧X 片进行比较。

影像学检查通常可以发现中- 重度的损伤,但对轻微损伤的鉴别能力较弱。

其他的影像学设备,如CT,可以发现X 片上不明显的骨折;而MRI 对诊断下胫腓联合韧带损伤具有极高的敏感性和特异性。

韧带损伤合并踝关节骨折踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤需引起临床医生的注意。

一项研究发现39% 的Weber B 型,旋后外旋型4 型骨折通常提示胫腓联合不稳定。

但是,目前诊断踝关节骨折合并下胫腓联合韧带损伤的诊断标准和影像学表现目前并没有统一的标准,其判断往往需要术中固定踝关节骨折后进行踝关节应力试验。

对所有的踝关节骨折的患者,进行踝关节固定后均应行术中应力试验检查,因对部分胫腓韧带损伤患者可能并不一定有典型的踝关节骨折表现。

TOrnetta 等人发现,旋后外旋4 型踝关节骨折患者有45% 在术中行应力试验时可发现下胫腓联合不稳定。

术中下胫腓联合损伤应力试验可以包括以下两种方式:hook 测试法和外旋试验。

Hook 测试法,固定患肢胫骨,使用骨勾向外牵拉外踝,若外侧腓骨移动超过2mm,则提示阳性。

外旋试验,固定胫骨,足部外旋,在C 臂机透视下观察内踝间隙,若间隙增宽则提示阳性。

Rpakarinen 等人前瞻性的比较了hook 法和外旋法诊断胫腓联合损伤的有效性。

发现,两种方法组间一致性较好,而两种方法敏感性均较差,提示临床上胫腓联合损伤误诊的较多。

在使用hook 法和外旋应力法进行测试时制定统一的标准有利于提高一致性。

Jenkinson 等人使用线性拉力测量器和骨折复位F- 工具进行hook 法和外旋应力法的标准应用。

与此相似,一项尸体研究发现,腓骨外侧应用大于100N 的力量并不会显著增加踝关节内侧间隙。

也有研究发现,可以通过在矢状位上增加应力来提高hook 检测法的准确性。

结合健侧踝关节的应力试验可以对发现解剖变异有所帮助。

治疗1. 保守治疗对大部分单发的胫腓联合韧带损伤可以通过保守治疗获得治愈。

William 等人建议采取三阶段治疗方法。

阶段I,踝关节制动以保护踝关节,并行止痛,消肿等对症治疗,此时踝关节可以进行有限负重(POLICE 原则);阶段II,患者疼痛和肿胀好转,可以在控制疼痛基础上进行行走,包括力量和本体感觉的锻炼,从低强度重复锻炼逐渐进展为高强度重复锻炼,若患者无需恢复原先的体育运动水平,可在该阶段锻炼至无症状期;阶段III,需恢复原先体育运动水平的患者需进入第三阶段锻炼,包括严格的力量训练,和从事运动相关的特异性动作锻炼。

若存在胫腓骨脱位或者存在持续症状,则进行手术治疗可以获得较保守治疗更好的效果。

2. 手术治疗2.1 指征通常,所有旋后外旋型踝关节骨折合并有下胫腓韧带损伤均需要手术治疗。

但是,有研究证据表明,旋后外旋4 度的踝关节骨折可以无需进行胫腓联合固定。

Pakarinen 等人对旋后外旋4 型踝关节骨折在骨折固定后进行应力测试。

若应力测试阳性,则将患者随机分配进入胫腓联合固定组或不固定组,术后1 年随访时并没有发现两者间存在显著功能差异。

2.2 复位一项尸体学研究表明,使用复位钳复位时如果有成角在置入胫腓联合螺钉可以造成医源性胫腓联合复位不良。

复位钳偏离下肢中轴线15-30 度时可以造成腓骨的外旋,导致胫腓联合的过度压缩,但是移位幅度较小。

另外一项尸体研究表明,复位钳平行胫骨轴面放置可以准确的复位踝关节胫腓联合,而若斜行,则胫腓联合有潜在复位不良可能。

术中透视或者标准的X 片对评价复位治疗的可靠性较差。

尸体研究表明腓骨固定后外旋角度小于30 度时并不能通过术中的透视发现。

一项对253 胫腓联合损伤患者治疗后行CT 检查发现其复位不良的概率高达33%。

复位不佳最多的原因是腓骨的位置不正确,其次是骨折的复位不佳。

腓骨复位不佳通常表现为向前移位腓骨远端内旋。

2.3 固定方法2.3.1 胫腓联合螺钉胫腓联合螺钉是目前治疗胫腓联合损伤的金标准。

其从腓骨外侧横穿胫腓联合进入胫骨。

可以使用单枚或双枚螺钉,金属或可吸收螺钉,3.5mm 或4.5mm,经胫腓联合或胫腓联合上方,3 皮质或4 皮质固定。

双螺钉和4.5mm 螺钉固定可以提供更好的力学强度。

在治疗Maisonneuve 骨折时,两孔锁定钢板(3.2mm 螺钉)可以较四皮质固定提供更好的抗旋稳定性。

坚强固定后胫骨和腓骨间的微动减小。

2.3.2 纽扣缝合法纽扣缝合法可以作为固定的替代措施。

复位后,通过胫腓骨平行与踝关节水平钻孔,在骨孔内穿过尼龙线,两头用扣子固定。

尽管该固定方法并不能提供和胫腓螺钉固定相当的固定强度,但是可以允许胫腓骨远端踝关节有适度的微动。

2.3.3 后踝固定近期的研究证据表明,后踝骨折块上若有完整的后下胫腓联合韧带,则对后踝进行复位固定后足以维持踝关节的胫腓联合的稳定性。