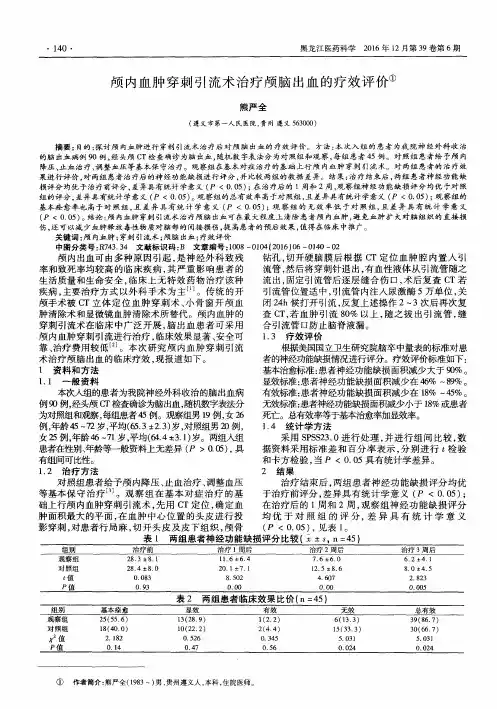

CT定位下颅内血肿穿刺引流手术的临床评价

- 格式:pdf

- 大小:279.54 KB

- 文档页数:2

CT引导下颅内血肿微创穿刺引流术探讨CT引导下颅内血肿微创穿刺引流术探讨【摘要】目的总结CT引导下颅内血肿微创穿刺引流术,CT诊断并微创穿刺定位及引流的临床意义。

方法采用东芝4层螺旋CT平扫及螺旋扫描。

层厚层距均为5mm,摄取颅脑骨窗和脑窗图片,并根据颅内血肿大小位置,选择最正确穿刺点进行穿刺并引流。

结果报告30例颅内血肿CT引导下定位穿刺引流,其中29例穿刺引流成功,成功率到达97%。

其中1例合并出血性脑堵塞,堵塞面积范围大,术后合并颅内积气,大脑镰下疝,引流效果效果欠佳。

1例穿刺部位偏差,导致再次穿刺,术后效果良好。

结论CT 引导下颅内血肿穿刺术是治疗颅内出血,降低颅内压,第一时间争取挽救患者生命的重要而有效的治疗方法,防止创伤性大的开颅治疗手术。

【关键词】CT引导下定位;微创穿刺;颅内血肿颅内出血其严重性在于可引起颅内压增高而导致脑疝;早期及时处理,可在很大程度上改善预后。

按血肿的来源和部位可分为硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿及脑内血肿等。

血肿常与原发性脑损伤相伴发生,也可在没有明显原发性脑损伤情况下单独发生。

现总结如下。

1 材料与方法1.1 一般资料收集从2021.1-2021.12年,我院使用东芝4层螺旋CT对30例颅内出血患者进行颅脑平扫和螺旋扫描,对估算出血量达30ml以上出血者,进行定位微创穿刺引流,29例CT定位穿刺准确,引流效果良好,其中硬膜外血肿穿刺6例,硬膜下血肿穿刺4例,其余20例均为脑内血肿。

进行CT平扫后,再行螺旋扫描,采用层厚2mm,层距2mm,并进行MPR、SSD重建图像,获得矢状位血肿影像及外表遮盖颅骨影像,为穿刺定位打下根底。

平扫扫描基线统一采用OML。

扫描时使用头颅外固定器,防止患者CT扫描时头颅不自主运动,而产生影像运动模糊,影响定位准确性。

1.2 方法CT平扫检查:硬膜外出血常见于外伤后,结合临床CT诊断不难,多见硬膜外血肿凸透镜状,常合并颅骨骨折;硬膜下血肿多见老年人,结合临床及CT表现可大致鉴别急慢性。

CT定位脑内血肿钻孔引流术治疗脑出血32例临床分析梁保中;黄锐;赵颖【期刊名称】《吉林大学学报(医学版)》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】1页(P800)【作者】梁保中;黄锐;赵颖【作者单位】武警吉林省总队医院(吉林长春 130052);武警吉林省总队医院(吉林长春 130052);吉林大学笫二医院(吉林长春 130041)【正文语种】中文1 临床资料1.1 一般资料 32例患者均为2007—2010年本院住院患者,均行头部CT检查确诊,出血量20~80 m L,出血均集中在基底节及丘脑。

男性19例,女性13例,平均年龄(45.2±11.3)岁,有明确高血压病史21例(多数未系统治疗)。

入院格拉斯哥昏迷评分(GCS)3~5分8例,6~8分17例,9分以上7例。

1.2 方法所有患者均在入院后给予调控血压、止血、脱水、降颅压、预防并发症等基础治疗,并于发病6 h后CT定位,行脑内血肿钻孔引流术。

严格按照《脑内血肿微创清除术规范化治疗指南》进行操作。

操作方法:按头部CT片上各层面的血肿前后缘的厘米数选择最大的血肿层面,尽量选择距离皮质较近的血肿层面,在头皮上划线定位,确定钻孔穿刺点。

测定穿刺点至血肿中心的大概距离。

避开大血管及脑重要功能区。

常规消毒,局麻,在选定穿刺点切开头皮约3.0 cm,电凝止血,乳头拉钩撑开头皮。

电钻开颅。

尖刀将硬脑膜切开一小口,以带芯脑室穿刺引流管向血肿中心方向进入,抽出管芯,固定引流管。

关闭切口。

进行冲洗、抽吸。

待颜色明显变淡后注入尿激酶2万U。

关闭4 h后接引流袋。

每日重复1次。

隔日复查头部CT指导治疗。

直到血肿大部清除或超过1周后拔出引流管。

术后注意无菌操作。

加用抗生素。

1.3 治疗结果术后1周内复查头部CT,8例患者4 d血肿大部分清除,12例患者6 d血肿大部分清除。

术后3周复查,25例血肿全部清除或吸收。

随访3个月,恢复良好22例,需人照顾4例,植物生存2例,死亡4例(6.25%)。

CT定位下微创脑内血肿穿刺术治疗脑出血目的:探讨CT监测下硬通道技术治疗脑出血的处理要点和临床疗效。

方法:搜集244例经CT扫描确诊的脑出血患者,将其随机分为两组,1998年7月~2003年7月内科保守治疗的121例患者为对照组,2002年1月~2009年1月在CT监测下行微创脑内血肿穿刺治疗的123例患者为微创组,两组病例对照分析。

结果:微创组治疗脑出血的疗效明显优于对照组。

结论:CT定位下微创脑内血肿穿刺术是治疗高血压性脑出血有效方法之一,能提高脑出血抢救的成功率,降低死亡率,但是必须强调适应证和时机。

标签:CT;微创硬通道技术;血肿穿刺术高血压脑出血是急性脑血管病中最严重的一种,具有高发病率、高致残率和高致死率等特点。

迄今,临床上缺乏一种规范、安全地治疗方法。

因此,探索一条简单、快捷、准确、安全有效地处理方法非常必要。

1 资料与方法1.1 一般资料选取1998年7月~2003年7月内科保守治疗的121例患者为对照组:男72例,女49例,年龄34~83岁,平均61.8岁。

头颅CT检查示:基底节区出血86例,丘脑出血21例,颞叶出血6例,顶叶出血5例,破入脑室3例。

出血量:18~30 ml 20例,30~60 ml(包括30 ml)54例,60~80 ml(包括60 ml)32例,大于80 ml 15例,平均出血量为46.8 ml。

病程(发病至住院前的时间):3~6 h 11例,7~24 h 81例,25~72 h 29例,平均时间为11.1 h。

选取2002年1月~2009年1月在CT监测下行做微创脑内血肿治疗的123例患者为微创组:男73例,女50例,年龄36~84岁,平均62.6岁。

头颅CT 检查示:基底节区出血88例,丘脑出血20例,颞叶出血7例,顶叶出血4例,破入脑室4例。

出血量:18~30 ml 22例,30~60 ml(包括30 ml)53例,60~80 ml(包括60 ml)35例,大于80 ml 13例,平均出血量为48.9 ml。

CT导向下微创颅内血肿抽吸引流及临床疗效观察韩国武;郭子强【期刊名称】《中国临床医学影像杂志》【年(卷),期】2006(000)0S1【摘要】CT可以直接显示颅内血肿的部位及大小,故CT不仅是有效的诊断方法,同时还是监测颅内介入治疗、观察疗效、判断预后的主要手段之一[1]。

CT导向下微创治疗颅内血肿使“不可视”的抽吸术在影像学的直接“可视”下进行,并根据不同情况予以不同的定量抽吸。

该方法具有定位准确、损伤轻微、操作简便、清除血肿彻底、易于推广等特点,是目前治疗颅内血肿最佳方法之一。

我院自1999年2月~2005年12月间采用该方法治疗颅内血肿218例,笔者就其操作方法、治疗效果及预后等问题做一探讨。

1资料与方法一般资料:218例患者,男130例,女88例,年龄21~82岁,平均年龄54.6岁。

硬膜外血肿13例,硬膜下血肿26例(包括慢性硬膜下血肿18例),外伤引起的脑叶血肿5例,全部位于额颞叶皮层下,高血压性脑出血174例,其中内侧型(血肿居内囊内侧)52例,外侧型(血肿居内囊外侧)104例,皮质下型18例。

以下几点不纳入本组:①可能为脑动脉瘤或血管畸形破裂出血者;②脑干或小脑出血;③脑疝晚期(双侧瞳孔散大)者;④GCS>3分(格拉斯哥昏迷记分法);⑤出凝血指标异常者。

出血量:根据CT容积计算软件(ROI-VOLUME)计算出血量。

本组出血量最少为...【总页数】3页(P)【作者】韩国武;郭子强【作者单位】湖北省兴山县医疗中心CT室;湖北省兴山县医疗中心CT室;湖北兴山;湖北兴山【正文语种】中文【中图分类】R651.1【相关文献】1.微创颅内血肿抽吸术治疗颅内血肿患者的临床疗效观察 [J], 吕文志2.微创颅内血肿抽吸引流术对高血压脑出血患者神经功能及术后并发症的影响 [J], 王华超3.微创颅内血肿抽吸引流术治疗中等量脑出血的临床价值 [J], 沈建城;吴光辉;曾瑞锚;陈正雄;汤明章4.颅内血肿微创抽吸引流术联合rt-PA治疗自发性脑出血疗效及对患者神经功能和并发症的影响 [J], 黄云;陈鸿尤;陈达健;杨勇5.早期颅内血肿微创抽吸引流术对高血压性脑出血术后NIHSS评分和并发症发生率的影响 [J], 段福涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

CT引导下脑内血肿穿刺术治疗40例高血压脑出血的疗效评价目的探讨CT引导下脑内血肿穿刺术治疗高血压脑出血的临床疗效。

方法80例高血压脑出血患者,分成观察组和对照组。

对照组采用开颅手术治疗高血压脑出血患者。

观察组采用CT引导下脑内血肿穿刺术治疗高血压脑出血患者。

结果治疗后,两组高血压脑出血患者神经功能缺损评分均优于治疗前,差异有统计学意义(P<0.01)。

治疗1、2周,观察组高血压脑出血患者神经功能缺损评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组高血压脑出血患者总有效率85.00%高于对照组65.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论CT引导下脑内血肿穿刺术治疗高血压脑出血患者疗效可靠,能有效的提高患者预后。

标签:血肿穿刺术;开颅手术;高血压脑出血;CT高血压脑出血系指非外伤性脑实质内的出血,起病急骤、病情凶险、死亡率非常高,是急性脑血管病中最严重的一种。

该研究中,该研究采用CT引导下脑内血肿穿刺术治疗40例高血压脑出血患者,探讨CT引导下脑内血肿穿刺术治疗高血压脑出血的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择该院就诊的高血压脑出血患者80例(男45例/女35例),年龄40~75岁,随机分成观察组和对照组两组。

观察组40例(男23例/女17例),年龄(56.8±6.2)岁;意识状态:I级(清醒或嗜睡)10.00%(4例/40例),Ⅱ级(昏睡或朦胧)35.00%(14例/40例),Ⅲ级(浅昏迷)35.00%(14例/40例),Ⅳ级(昏迷)20.00%(8例/40例);出血部位:基底节区67.50%(27例/40例),脑叶17.50%(7例/40例),丘脑15.00%(6例/40例)。

对照组40例(男22例/女18例),年龄(57.3±6.9)岁;意识状态:I级12.50%(5例/40例),Ⅱ级37.50%(15例/40例),Ⅲ级32.50%(13例/40例),Ⅳ级17.50%(7例/40例);出血部位:基底节区70.00%(28例/40例),脑叶17.50%(7例/40例),丘脑12.50%(5例/40例)。

CT定位下脑内血肿穿刺引流治疗体会发表时间:2018-11-23T11:40:56.470Z 来源:《航空军医》2018年17期作者:苏应宏[导读] CT引导下的颅内血肿穿刺引流术在临床中应用较早,然而在基层医院中该治疗方案开展的并不多见。

(内江市市中区人民医院外二科四川内江 641000)摘要:目的分析在CT引导下行颅内血肿穿刺引流治疗的临床效果。

方法选择我院2010年1月至2018年1月期间诊治的自发性脑出血患者56例作为研究样本,患者均于CT定位下行脑内血肿穿刺引流治疗。

结果56例患者32例脑出血显著好转,12例引流不畅及脑出血量未有显著变化,10例转行血肿清除术或者开颅去骨瓣减压术,2例患者死亡。

患者追踪随访6个月,存活53例,死亡3例。

生活能力评估:Ⅰ级28例,Ⅱ级12例,Ⅲ级7例,Ⅳ级4例,Ⅴ级5例。

结论在脑血肿患者的治疗中,于CT引导下行颅内血肿穿刺引流术治疗临床效果显著,且该治疗方案操作便捷、副作用低,对患者产生的创伤较小、安全性较高,可有效降低患者临床病死率并提升其生存质量,该治疗方案值得应用并推广。

关键词:CT定位;脑内血肿;穿刺引流;价值CT引导下的颅内血肿穿刺引流术在临床中应用较早,然而在基层医院中该治疗方案开展的并不多见,高血压脑出血属于临床中的危急症,通常针对患者血肿会采取内科保守治疗,然而患者的病死率较高[1]。

有报道指出采取颅内血肿穿刺引流术及治疗的效果良好。

本次研究将针对颅内血肿穿刺引流术在高血压脑出血患者的临床应用中效果进行探讨。

1资料与方法1.1一般资料选择我院2010年1月至2018年1月期间诊治的自发性脑出血患者56例作为研究样本,其中包括脑实质内血肿患者36例、硬膜外血肿患者12例、硬膜下血肿患者8例。

其中男37例,女19例;患者年龄36~89岁,平均年龄(62.6±0.7)岁。

合并高血压史患者共计22例,另有,3例患者由于心脏病长期服用药物阿司匹林。

CT定位微创穿刺引流术治疗颅内血肿在基层的临床应用【摘要】目的:探讨ct定位下微创穿刺引流术治疗颅内出血在基层医院临床应用的可行性及临床效果。

方法:ct定位局麻下微创穿刺颅内血肿,血肿腔注液化剂引流清除血肿。

结果:术后半年随访:基本恢复正常16例,生活自理6例,生活部分自理8例,生活不能自理3例。

结论:ct定位微创穿刺引流术治疗颅内血肿,缩小了手术禁忌证的范围,为高龄患者手术治疗创造了有利条件,操作简便,安全系数相对高,病人痛苦少,对脑组织损伤小,致死致残率相对低,因此该方法比较适合在基层医院的临床应用。

【关键词】ct定位;颅内血肿;微创穿刺清除术【中图分类号】r651.1+5 【文献标识码】b 文章编号:1004-7484(2012)-04-0621-02颅内血肿目前主要有高血压性、外伤性及不明原因的出血等。

按血肿来源和部位可分为硬膜外血肿,硬膜下血肿和脑内血肿等。

按时间分72小时内为急性,3天到3周内为亚急性,3周以上为慢性。

其中高血压脑出血最常见,发病急,后遗症大,治疗成本高。

慢性硬膜下血肿约占颅内血肿的10%。

以往对于颅内血肿,基层医院因条件限制,主要采用内科保守治疗。

开颅血肿清除术和钻孔引流术,则创伤大,病人耐受行差,对深部血肿及重要功能区血肿清除困难,治疗费用高。

ct定位微创穿刺引流术作为一种创伤小、手术时间短、疗效确切的治疗方法,近些年来在全国各地各级医院得到充分的肯定和广泛的推广,取得了很好的社会效益和经济效益[1]。

目前在基层应用微创技术治疗颅内血肿已有相关报道。

我组通过对2009年9月-2o11年8月临床上收治的33例颅内血肿患者应用ct定位下微创穿刺,尿激酶溶凝引流颅内血肿的治疗。

疗效满意,现报告如下:1.临床资料一般资料:本组33例患者,其中男21例,女12例,年龄20岁~85岁,平均年龄53岁,大于65岁14例。

慢性硬膜下血肿8例,高血压性脑出血22例,外伤性硬膜外血肿3例。

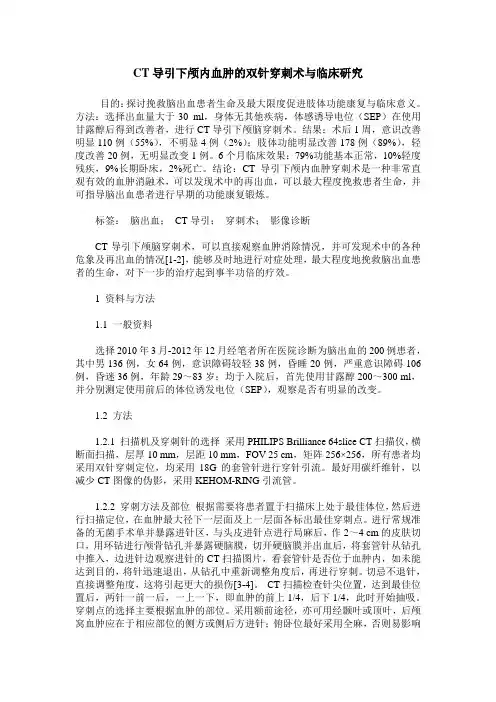

CT导引下颅内血肿的双针穿刺术与临床研究目的:探讨挽救脑出血患者生命及最大限度促进肢体功能康复与临床意义。

方法:选择出血量大于30 ml,身体无其他疾病,体感诱导电位(SEP)在使用甘露醇后得到改善者,进行CT导引下颅脑穿刺术。

结果:术后1周,意识改善明显110例(55%),不明显4例(2%);肢体功能明显改善178例(89%),轻度改善20例,无明显改变1例。

6个月临床效果:79%功能基本正常,10%轻度残疾,9%长期卧床,2%死亡。

结论:CT导引下颅内血肿穿刺术是一种非常直观有效的血肿消融术,可以发现术中的再出血,可以最大程度挽救患者生命,并可指导脑出血患者进行早期的功能康复锻炼。

标签:脑出血;CT导引;穿刺术;影像诊断CT导引下颅脑穿刺术,可以直接观察血肿消除情况,并可发现术中的各种危象及再出血的情况[1-2],能够及时地进行对症处理,最大程度地挽救脑出血患者的生命,对下一步的治疗起到事半功倍的疗效。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2010年3月-2012年12月经笔者所在医院诊断为脑出血的200例患者,其中男136例,女64例,意识障碍较轻38例,昏睡20例,严重意识障碍106例,昏迷36例,年龄29~83岁;均于入院后,首先使用甘露醇200~300 ml,并分别测定使用前后的体位诱发电位(SEP),观察是否有明显的改变。

1.2 方法1.2.1 扫描机及穿刺针的选择采用PHILIPS Brilliance 64slice CT扫描仪,横断面扫描,层厚10 mm,层距10 mm,FOV 25 cm,矩阵256×256,所有患者均采用双针穿刺定位,均采用18G的套管针进行穿针引流。

最好用碳纤维针,以减少CT图像的伪影,采用KEHOM-RING引流管。

1.2.2 穿刺方法及部位根据需要将患者置于扫描床上处于最佳体位,然后进行扫描定位,在血肿最大径下一层面及上一层面各标出最佳穿刺点。

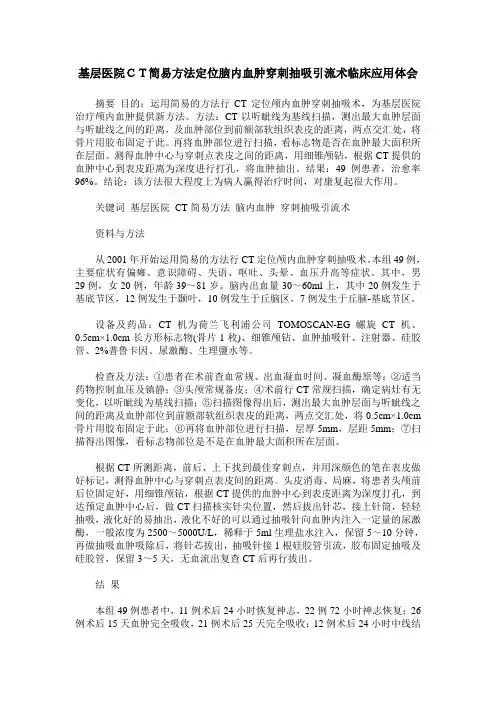

基层医院CT简易方法定位脑内血肿穿刺抽吸引流术临床应用体会摘要目的:运用简易的方法行CT定位颅内血肿穿刺抽吸术,为基层医院治疗颅内血肿提供新方法。

方法:CT以听眦线为基线扫描,测出最大血肿层面与听眦线之间的距离,及血肿部位到前额部软组织表皮的距离,两点交汇处,将骨片用胶布固定于此。

再将血肿部位进行扫描,看标志物是否在血肿最大面积所在层面。

测得血肿中心与穿刺点表皮之间的距离,用细锥颅钻,根据CT提供的血肿中心到表皮距离为深度进行打孔,将血肿抽出。

结果:49例患者,治愈率96%。

结论:该方法很大程度上为病人赢得治疗时间,对康复起很大作用。

关键词基层医院CT简易方法脑内血肿穿刺抽吸引流术资料与方法从2001年开始运用简易的方法行CT定位颅内血肿穿刺抽吸术。

本组49例,主要症状有偏瘫、意识障碍、失语、呕吐、头晕、血压升高等症状。

其中,男29例,女20例,年龄39~81岁。

脑内出血量30~60ml上,其中20例发生于基底节区,12例发生于颞叶,10例发生于丘脑区,7例发生于丘脑-基底节区。

设备及药品:CT机为荷兰飞利浦公司TOMOSCAN-EG螺旋CT机、0.5cm×1.0cm长方形标志物(骨片1枚)、细锥颅钻、血肿抽吸针、注射器、硅胶管、2%普鲁卡因、尿激酶、生理鹽水等。

检查及方法:①患者在术前查血常规、出血凝血时间、凝血酶原等;②适当药物控制血压及镇静;③头颅常规备皮;④术前行CT常规扫描,确定病灶有无变化,以听眦线为基线扫描;⑤扫描图像得出后,测出最大血肿层面与听眦线之间的距离及血肿部位到前额部软组织表皮的距离,两点交汇处,将0.5cm×1.0cm 骨片用胶布固定于此;⑥再将血肿部位进行扫描,层厚5mm,层距5mm;⑦扫描得出图像,看标志物部位是不是在血肿最大面积所在层面。

根据CT所测距离,前后、上下找到最佳穿刺点,并用深颜色的笔在表皮做好标记,测得血肿中心与穿刺点表皮间的距离。

CT引导下的脑血肿穿刺引流术【摘要】目的评价CT引导下的脑血肿穿刺术的经验和价值。

方法在CT 导向下穿刺引流90例脑出血患者。

结果CT引导下穿刺均定位准确,随访患者存活86例,再出血者5例,死亡者4例。

结论CT是脑血肿穿刺引流的重要定位和监测工具。

【关键词】脑血肿;CT引导;微创脑血肿是高发率,致残率极高的一种疾病。

早期迅速有效的治疗十分重要,但内科的保守治疗和外科的开颅手术治疗都没能获得较好的效果,而微创穿刺引流的开展却大大降低脑血肿患者的死亡率,CT作为一种影像工具,不但能提供正确的诊断,还能为穿刺引流准确定位,并术后随访[1]。

笔者就CT引导下穿刺引流总结一些经验,以供参考。

1 资料与方法1.1 研究对象收集2006年10月至2008年10月在本院行CT引导下穿刺的患者90例,其中男52例,年龄(64±9.14)岁,女38例,年龄(64±5.85)岁。

患者均突然发病,意识不清的55例,GCS评分3~11分,平均8分,呕吐34例,偏瘫60例,一侧肢体无力28例。

出血部位位于基底节区的有58例,位于脑叶的有21例,小脑的10例,脑干的1例,破入单侧侧脑室的29例,累及双侧侧脑室17例;出血量根据多天公式来计算,30 ml以下的18例,30~60 ml有52例。

手术时间距离发病时间,小于6 h的有43例,6~24 h的有32例,超过24 h的有15例。

1.2 CT定位穿刺引流血肿定位穿刺的CT机器为simense somatom sprit,在CT下连续扫描,确定血肿的最大层面,在该层面上确定距离肿瘤最近、最佳的穿刺点,该位置必须避开主要功能区和血管,然后用金属物标记,然后再进行一次CT扫描,以确认金属物是否符合原来的定位点,如位置准确,测量定位点到血肿中心的距离,了解中线结构移位等情况,可以进行手术。

常规备皮后,进行局麻痹,先用电转开空,再根据之前测量的血肿深度,选择相应长度的YL-I型一次性颅内血肿穿刺针,将针头送人血肿中心,退出针芯后接引流管,先用20 ml的注射器开始抽吸血肿,为了防止再出血,抽吸不能过猛过快,一般一次抽吸1/2~2/3,接着以抗菌素反复冲洗,完毕后,再次进行CT 扫描,以了解残余血肿量,中线结构移位的缓解程度。

CT引导下颅内血肿定位穿刺抽吸术的临床应用

罗春海;吴全胜

【期刊名称】《现代医用影像学》

【年(卷),期】2015(024)003

【摘要】目的:探讨在CT引导下颅内血肿定位穿刺抽吸术治疗脑出血的临床应用价值.材料与方法:通过CT引导下定位,选取最佳穿刺点和确定穿刺方向,穿刺深度,准确置入引流管,置入术后一天、三天、一周分别扫描,观察患者脑出血经CT引导定位穿刺抽吸术治疗后的临床疗效.结果:对107例脑出血病人实施CT引导下颅内血肿定位穿刺抽吸手术后,57例完全恢复正常生活能力,33例大部分恢复,其余小部分恢复后期肢体功能锻炼12例,瘫痪4例,死亡1例,总有效率99.1%,病死率<1%.结论:CT引导下颅内血肿定位穿刺抽吸术安全简便,定位精确,创伤极小,是一种极具发展前景和值得推广的治疗颅内血肿的治疗手段.

【总页数】4页(P430-433)

【作者】罗春海;吴全胜

【作者单位】西安医学院第二附属医院医学影像科 710038;西安医学院第二附属医院医学影像科 710038

【正文语种】中文

【相关文献】

1.CT引导下穿刺颅内血肿清除术的临床应用 [J], 赵书元;马鼎;刘志立

2.CT引导下穿刺颅内血肿清除术的临床应用 [J], 赵书元;马鼎

3.CT引导下定位穿刺引流治疗颅内血肿的临床应用 [J], 江勇;戴会堂;李官平;宋利

4.CT引导下颅内血肿穿刺引流的临床应用价值 [J], 吴耀贤;李敏捷;方锋

5.CT引导下经皮肺/纵隔穿刺抽吸术的临床应用 [J], 韦坚灵;步光龙;于仁义

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

观察分析CT引导下血肿穿刺引流术对高血压脑出血的临床应用效果前言:高血压脑出血是脑血管病中病死率和致残率均高的一种疾患,好发于中老年人,对患者的健康以及生命安全具有重大危害。

我国脑出血占全部脑卒中21%~48%,年发病率为50.6~80.7/10万,高血压脑出血具有起病急、进展迅速、病死率和致残率高的特点,是危害人民健康的疾病,内科保守治疗效果不佳。

传统开颅手术因创伤大、出血多、继发脑损伤重、并发症多,目前仅用于出血量大或脑疝患者。

如何减少创伤,清除血肿,最大限度减轻脑损伤,安全有效的治疗高血压脑出血,降低死亡率以及伤残率,提高患者生活质量是临床研究的热点,一直是神经外科同道们共同追求的目标。

然而,对高血压脑出血患者采取了微创血肿穿刺引流术治疗,取得了较为理想的治疗效果。

1.资料与方法1.1临床资料随机选取2022年1月至2022年12月份因高血压脑出血就诊于我院进行治疗的患者70例。

分为两组,两组患者的年龄、性别以及基本病情情况经统计分析,P>0.05,无统计学差异。

1.2方法所有患者均无严重基础疾病史,均符合中华神经科学会于1996年第四届脑血管学术会议制定的诊断标准并且均经CT检查确诊为高血压脑出血,均于发病72小时内入院行手术治疗,均手术前给予常规的内科抗炎、止血等对症支持治疗。

治疗组患者采用微创血肿穿刺引流术治疗,其手术要点如下:利用CT等影像学检查明确脑出血血肿部位以及血肿中心,在头皮相应位置上进行标记。

再次利用CT检查减少标记偏差,明确穿刺最佳位置。

引导下一次性使用颅内血肿粉碎穿刺针,在CT引导下对准标记位置,快速准确穿刺,成功穿刺后拔出针芯,使血肿积液流出。

利用血肿粉碎器逐步粉碎将血肿,无菌生理盐水冲洗血肿腔。

冲洗液澄清后,生理盐水中溶入尿激酶2-4W 单位,缓慢注入血肿腔,留置引流管。

夹闭4H后进行无菌引流6h,重复上述治疗1/d。

对照组采用常规的开颅清除血肿术后所有患者术后给予抗炎等对症治疗,病情稳定后给予康复锻炼。

手术治疗外伤性多发性颅内血肿临床分析

外伤性多发性颅内血肿是一种常见的颅脑外伤后并发症,其症状严重影响患者的生活及工作。

手术治疗是目前治疗该病最有效的方法之一。

本文对一个外伤性多发性颅内血肿患者的手术治疗及治疗效果进行了分析。

患者基本情况:男性,26岁,因高空坠落引起头部严重外伤,入院后经CT检查发现多发性颅内血肿。

患者神志不清,GCS评分为5分,固定呼吸道,行脑保护性减压术后神志清醒。

经手术治疗后,患者恢复良好,神志清晰,睡眠正常,无运动障碍等不良症状。

手术治疗方法:患者入院后,首先进行CT检查,发现多发性颅内血肿。

为减轻颅内压力,我们决定先行脑保护性减压术,使患者神志清醒。

术后,我们使用穿刺法将脑室内积液排出,并尽量减少颅内出血的扩散。

在患者稳定后,我们通过开颅手术治疗多发性颅内血肿。

手术后治疗以及效果:术后,我们对患者进行了密切观察,保持患者的头部平稳,提供充足的营养支持和液体维持,控制颅内压,预防并发症。

患者恢复良好,神志清晰,无神经功能障碍,术后CT检查显示颅内血肿已经清除。

随访6个月后,患者术后效果良好,日常生活和工作能力恢复正常。

结论:手术治疗是治疗外伤性多发性颅内血肿的最有效方法之一。

对于这类患者,医生要根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,并严格控制术后管理,切实预防术后并发症。

治疗过程中,医生要与患者及家属进行积极的沟通,提高患者的治疗依从性,以达到最佳治疗效果。

CT定位下颅内血肿穿刺引流手术的临床评价

发表时间:2017-04-20T17:05:36.363Z 来源:《心理医生》2017年2期作者:王磊1 郑波1 周吉祥1 张蕾2(通讯作者) [导读] 具有创伤小、操作简单、适应证宽、疗效好、并发症少的特点,是目前较为理想的脑出血疗法。

值得推广。

(1成都市第十一人民医院外二科四川成都 610000)(2中国人民解放军第513医院神经内科甘肃酒泉 732750)【摘要】目的:对CT定位颅内血肿穿刺引流术治疗高血压脑出血治疗效果进行评价。

方法:我科用此方法治疗10例高血压脑出血患者,并对效果进行了观察。

结果:用CT定位颅内血肿穿刺引流术治疗高血压脑出血病死率、致残率均较低。

结论:CT定位颅内血肿穿刺引流术治疗高血压脑出血具有一定的临床疗效。

【关键词】CT定位;颅内血肿穿刺引流术;高血压脑出血【中图分类号】R544.1 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2017)02-0151-02 高血压脑出血是临床常见急症,通常血肿较达患者内科保守治疗疗效差,病死率较高。

我科2016年应用颅内血肿穿刺引流术治疗高血压脑出血10例,取得良好效果。

经统计,现将相关经验及方法介绍如下。

1.资料与方法1.1 基本情况介绍10例中男6例,女4例;年龄54岁~75岁,其中55岁以上7例。

既往均有高血压病史多年。

入院时血压≥180/110mmHg 6例。

1.2 术前临床表现头痛8例,恶心呕吐5例,出现肢体对侧偏瘫8例。

意识状态按GCS评分:≤8分7例,9~12分3例。

1.3 头颅CT检查全组病人入院后经头颅CT确诊为脑出血。

其中基底节出血8例,丘脑出血1例,脑叶出血1例。

破人脑室6例。

出血量(0.5X最大面积长轴cmX最大面积短轴cmX层数)40~50ml 6例,50~60ml 4例。

1.4 治疗方法以CT图像确定穿刺点,以最大血肿层面为穿刺平面,以CT外耳道图像为基准计算外耳道至血肿最大层面高度为y轴,以血肿中心距颅板的最短距离为x轴,x、y焦点为穿刺点,定位头皮上的投影点,用CT片中的标准尺测量血肿中心位置至头皮穿刺点距离的厘米数,再以血肿中心与颅骨外缘的距离确定置管的深度。

尽量避开重要血管及大脑皮层功能区。

用2%利多卡因局麻,用颅锥钻孔后,再用带导芯硅胶管(外径5mm并有侧孔)的缓慢推进至血肿中心,见有陈旧性血液溢出后退出导芯,应用5ml注射器轻柔反复抽吸,并应用等量无菌盐水反复冲洗血肿腔3~4次。

血肿腔留置引流管引流,引流管最高点应超过颅骨10cm~15cm。

血肿破入脑室者,同时行同侧或双侧脑室穿刺引流。

手术后6h开始,管腔内注入尿激酶40000U,闭管3h,低位开放引流,2次/d,CT动态观察至血肿清除或引流液清亮后早期拔除引流管。

一般引流3d~7d,同时给予脱水降颅压,控制血压,预防并发症等治疗。

2.结果

按2003年中华医学会发布的《中国脑血管病防治指南》进行评定。

10例患者术后存活9例,存活率90%。

出院时疗效评定:达治愈标准2例,进步6例,无效1例,死亡1例。

死亡原因为呼吸道并发症。

3.讨论

高血压脑出血临床常见急症,发病急,病情危重,死亡率高。

出血量大内科保守治疗疗效差,外科常规开颅手术清除血肿创伤大,后遗症多难被病人家属所接受。

采用CT定位,置管抽吸引流加尿激酶溶解治疗脑出血能有效地清除血肿,降低颅内压,缓解血肿对脑组织的压迫,促进脑功能恢复,从而缩短病程,改善预后。

3.1 手术优点(1)不受场地限制,可在CT室、急诊室、病房进行;(2)局麻对病人选择性低,不能耐受全麻开颅术病人也可进行手术;(3)手术操作简单,时间短,定位简易,术后即可复查;(4)手术创伤轻,对脑组织损伤轻。

3.2 手术适应证[1] 据有关资料幕上血肿>30ml,幕下>10ml为手术适应证。

我科按照出血量幕上>40ml,小脑>15ml结合病人临床体征,作为穿刺标准。

血肿量小时占位效应相对较轻,机体能自行吸收,保守与穿刺效果的差距不明显,不必采用有创伤性的治疗。

当出血量达到50ml以上或出现明显颅内压增高的临床表现时,应行颅内血肿穿刺引流或外科手术治疗。

3.3 手术时机[2] 脑出血后4h血管未完全闭合,若早期手术,可增加再次出血的机会,8h~24h内为脑水肿加重期,3d后出现海绵样变性坏死等。

1d~3d时血肿血红蛋白破坏。

纤维蛋白溶解,故穿刺抽吸最佳时机是发病后1d~3d。

3.4 引流量的掌握钻颅血肿引流量不强调彻底,以挽救生命为主,首次一般引流血肿量的20%~40%,应用尿激酶溶解,间断冲洗引流,能有效降低颅内压,避免颅内压波动过大。

回抽阻力较大时不可强行抽吸,回抽速度不宜过快。

对血肿破入脑室者,同时行同侧脑室引流。

3.5 手术并发症的处理主要有两种并发症:颅内再出血和其它器官感染,积极预防再出血:入住专科ICU,密切监测病人的血压,控制血压(收缩压≤140mmHg),抽吸血肿如无特殊,每日2~3次,避免抽吸速度过快,抽吸有阻力时不可强行抽吸。

预防感染:严格无菌操作,早期给予广谱抗生素,后期依据药敏针对性应用。

适当脱水,严格维持水、电解质及酸碱平衡。

消化道出血:多系库欣氏溃疡所致,常规应用抑制胃酸分泌和胃黏膜保护药物。

通过我科临床应用该方法及统计、观察,该治疗方法与传统的单纯药物疗法相比具有显著疗效。

与开颅手术清除血肿比较,具有创伤小、操作简单、适应证宽、疗效好、并发症少的特点,是目前较为理想的脑出血疗法。

值得推广。

【参考文献】

[1]王忠诚.神经外科学[M].武汉:湖北科学技术出版社,2005:865-867.

[2]韩文涛,邓勇,张恭逊.微创治疗高血压脑出血220例临床分析[J].立体定向和功能神经外科杂志,2007,20(50):2016-2021.

[3]刘金磊.CT引导下颅内血肿穿刺引流的临床分析[J].辽宁医学院学报,2014.35(1):42.。