诺贝尔奖与光学.共43页文档

- 格式:ppt

- 大小:5.02 MB

- 文档页数:43

与光学有关的部分诺贝尔物理奖介绍1907年迈克耳孙(Albert Abrahan Michelson 1852~1931)因发明精密光学仪器和借助这些仪器在光谱学和度量学的研究工作中所做出的贡献,被授予了1907年度诺贝尔物理学奖。

迈克耳孙的第一个重要贡献是发明了迈克耳孙干涉仪,并用它完成了著名的迈克耳孙-莫雷实验。

按照经典物理学理论,光乃至一切电磁波必须借助静止的以太来传播。

地球的公转产生相对于以太的运动,因而在地球上两个垂直的方向上,光通过同一距离的时间应当不同,这一差异在迈克耳孙干涉仪上应产生0.04个干涉条纹移动。

1881年,迈克耳孙在实验中未观察到这种条纹移动。

1887年,迈克耳孙和著名化学家莫雷合作,改进了实验装置,使精度达到 2.5⨯10-10,但仍未发现条纹有任何移动。

这次实验的结果暴露了以太理论的缺陷,动摇了经典物理学的基础,为狭义相对论的建立铺平了道路。

迈克耳孙是第一个倡导用光波的波长作为长度基准的科学家。

1892年迈克耳孙利用特制的干涉仪,以法国的米原器为标准,在温度15摄氏度、压力760毫米汞柱的条件下,测定了镉红线波长是6438.4696埃,于是,1米等于1553164倍镉红线波长。

这是人类首次获得了一种永远不变且毁坏不了的长度基准。

在光谱学方面,迈克耳孙发现了氢光谱的精细结构以及水银和铊光谱的超精细结构,这一发现在现代原子理论中起了重大作用。

迈克耳孙还运用自己发明的“可见度曲线法”对谱线形状与压力的关系、谱线展宽与分子自身运动的关系作了详细研究,其成果对现代分子物理学、原子光谱和激光光谱学等新兴学科都发生了重大影响。

1898年,他发明了一种阶梯光栅来研究塞曼效应,其分辨本领远远高于普通的衍射光栅。

迈克耳孙是一位出色的实验物理学家,他所完成的实验都以设计精巧、精确度高而闻名,爱因斯坦曾赞誉他为“科学中的艺术家”。

1918年因发现能量子(量子理论),从而对物理学的发展作出了巨大贡献,普朗克(MaxKarl Ernst Ludwig Plank 1858~1947)获得了1918年度诺贝尔物理学奖。

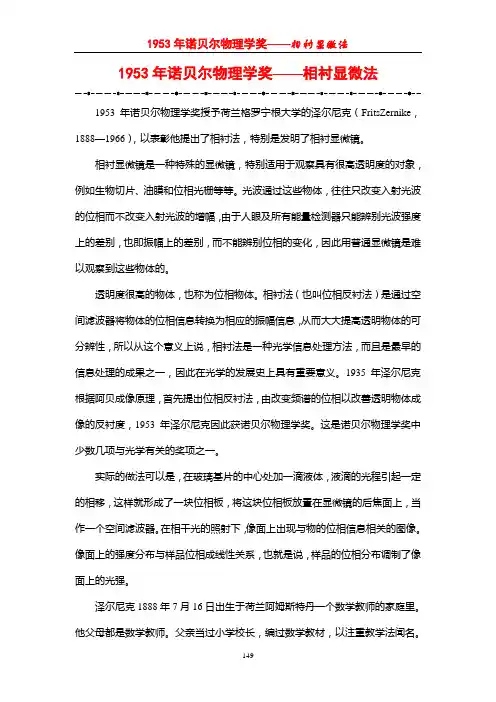

1953年诺贝尔物理学奖——相衬显微法1953年诺贝尔物理学奖授予荷兰格罗宁根大学的泽尔尼克(FritsZernike,1888—1966),以表彰他提出了相衬法,特别是发明了相衬显微镜。

相衬显微镜是一种特殊的显微镜,特别适用于观察具有很高透明度的对象,例如生物切片、油膜和位相光栅等等。

光波通过这些物体,往往只改变入射光波的位相而不改变入射光波的增幅,由于人眼及所有能量检测器只能辨别光波强度上的差别,也即振幅上的差别,而不能辨别位相的变化,因此用普通显微镜是难以观察到这些物体的。

透明度很高的物体,也称为位相物体。

相衬法(也叫位相反衬法)是通过空间滤波器将物体的位相信息转换为相应的振幅信息,从而大大提高透明物体的可分辨性,所以从这个意义上说,相衬法是一种光学信息处理方法,而且是最早的信息处理的成果之一,因此在光学的发展史上具有重要意义。

1935年泽尔尼克根据阿贝成像原理,首先提出位相反衬法,由改变频谱的位相以改善透明物体成像的反衬度,1953年泽尔尼克因此获诺贝尔物理学奖。

这是诺贝尔物理学奖中少数几项与光学有关的奖项之一。

实际的做法可以是,在玻璃基片的中心处加一滴液体,液滴的光程引起一定的相移,这样就形成了一块位相板,将这块位相板放置在显微镜的后焦面上,当作一个空间滤波器。

在相干光的照射下,像面上出现与物的位相信息相关的图像。

像面上的强度分布与样品位相成线性关系,也就是说,样品的位相分布调制了像面上的光强。

泽尔尼克1888年7月16日出生于荷兰阿姆斯特丹一个数学教师的家庭里。

他父母都是数学教师。

父亲当过小学校长,编过数学教材,以注重教学法闻名。

泽尔尼克的几位兄妹都是大学教授和文化界著名人士。

泽尔尼克从他父亲那里继承了对物理学的爱好。

他小时候就有自己的实验器材库。

由于偏爱科学课程,希腊文和拉丁文往往考不及格。

在学生时代他把大量时间投入实验,特别是彩色照像术。

由于经费有限,他不得不自己备制彩色摄影所需的酒精。

历史上与光学有关的诺贝尔奖(一)诺贝尔奖物理学奖颁给了LIGO的科学家,作为光电学子,小编今天为大家整理一篇历史上的与光学有关的诺贝尔奖。

1901年德国物理学家威廉·康拉德·伦琴因为发现了伦琴射线而获得诺贝尔物理学奖。

威廉·康拉德·伦琴在研究阴极射线时。

意外地发现X射线。

而后他给维尔茨堡物理学医学学会递交了一份认真、简洁的通讯,题目为《一种新的射线,初步报告》,那时的伦琴对这种射线是什么确实不了解,这就是他在第一个通报中按代数上的未知数符号“X”命名的原因,X射线的发现,又很快地导致了一项新发现——放射性的发现。

第一张x光片1902年彼得.塞曼和亨德里克.安东.洛伦兹因研究磁场对辐射现象的影响所取得的成就(塞曼效应)而获得诺贝尔奖赛曼效应的发现是对光的电磁理论的有力支持,证实了原子具有磁矩和空间取向量子化,使人们对物质光谱、原子、分子有更多了解,特别是由于及时得到洛仑兹的理论解释,更受到人们的重视,被誉为继X射线之后物理学最重要的发现之一。

1907年艾伯特·亚伯拉罕·迈克尔孙因发明迈克耳孙干涉仪及在光谱学方面的工作而获得诺贝尔物理学奖迈克生和摩尔利用灵敏度很高的干涉仪验证以太风并不真实存在。

这是科学史上最大的负实验结果,但是它证明了19世纪科学家们所假想的以太根本不存在。

动摇了古典力学的基础。

为后来爱恩斯坦建立相对论创造了前提。

迈克尔孙干涉仪原理图1908年加布里埃尔·李普曼因发明用干涉效应使照相底片重现彩色的方法(彩色照相)而获奖诺贝尔物理学奖彩色照相干涉法不用染料和颜料,而是利用各种不同波长的天然颜色,即可重现照片的色彩1911年威廉·维恩因对于热辐射等物理法则贡献,而获得诺贝尔物理学奖。

维恩辐射定律给出了这种确定黑体辐射的关系式,提供了描述和测量高温的新方法。

虽然后来被证明维恩公式仅适用于短波,但维恩的研究使得普朗克能够用量子物理学方法解决热平衡中的辐射问题。

诺贝尔物理学奖中的光作者:来源:《中学科技》2018年第11期2018年的诺贝尔物理学奖授予了美国、法国和加拿大的3位科学家,以表彰他们在激光物理学领域的突破性贡献。

又一次,光学研究领域中的科学家获得了诺贝尔奖的青睐。

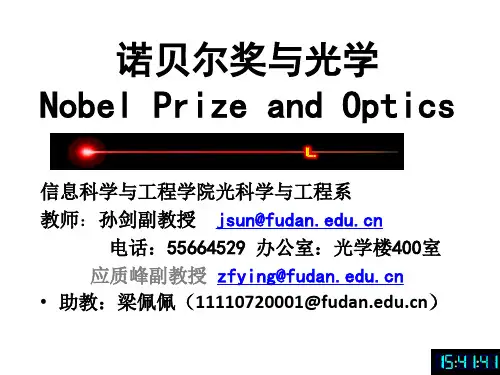

20世纪初,诺贝尔奖刚刚设立,第一个诺贝尔物理学奖就是颁给发现X射线的伦琴。

到目前为止,已颁发的诺贝尔物理学奖中,与光学直接或是间接相关的就多达四十几个,这些物理学奖恰好也按时间顺序展示了人类在光学领域研究的成果,展示了人类从认识光到用光打开了新世界大门的光辉历程。

光学频率梳把光制成一把精密的梳子2005年诺贝尔物理学奖表彰的一个主要成就是光学频率梳。

光学频率梳又称光梳,它拥有一系列频率均匀分布的频谱,这些频谱仿佛一把梳子上的齿或一根尺子上的刻度,可以用来测定未知频谱的具体频率。

它既能精确地测量光学频率,又能提供长度的标准,因而又被称为“光尺”。

我们知道,时间是一个基本的计量单位,日常生活中每个人都会不可避免地与其打交道。

一开始,人们仅使用水钟或者沙漏进行简单的计时,后来由于航海活动的需要,人们才对计时精度的重要性有了初步的认识。

随着现代科学的兴起和发展,时间的精密计量也被赋予更高的科学价值。

一方面新的技术被用于高精度的时间计量,另一方面精确的时间计量对基础科学的发展起着重要的推动作用。

在1967年的第13届国际计量大会上,人们将时间单位“秒”定义为“铯133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的9 192 631 770个周期的持续时间”,这一定义下的时间精度达到了10-15的量级。

但科学研究不断发展,对时间计量的精度又提出了更高的要求。

由于时间周期与频率互为倒数关系,为了进一步提高其精度,人们就想到用频率更高的光波替代微波。

光梳技术的出现,让时间精度提高到了10-18的量级。

除了提高时间计量的精度,光梳技术还大大提高了GPS、深空導航、基本物理常数测量等的精度,并且已经在为人类探索宇宙而服务了。

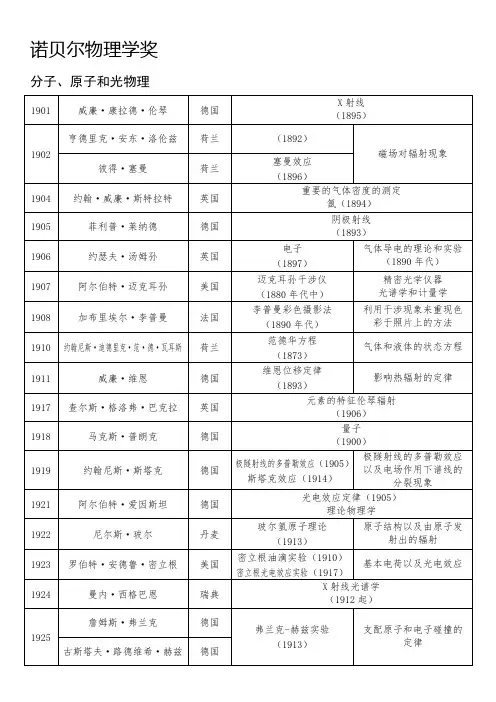

1907年诺贝尔物理学奖——光学精密计量和光谱学研究1907年诺贝尔物理学奖授予美国芝加哥大学的迈克耳孙(Albert Abraham Michelson,1852—1931),以表彰他对光学精密仪器及用之于光谱学与计量学研究所作的贡献。

迈克耳孙是著名的实验物理学家。

他以精密测量光的速度和以空前的精确度进行以太漂移实验而闻名于世。

他发明的以他的名字命名的干涉仪至今还有广泛应用。

迈克耳孙1852年12月19日出生于普鲁士和波兰之间有争议的地带斯特列罗(Szrelno,现属波兰),4岁时,随双亲经纽约和巴拿马迁居到旧金山。

其父亲先在加州,后到内华达州的弗吉尼亚城作了淘金热矿工中的商人。

迈克耳孙小学六年级后寄宿在旧金山的亲戚家,以后又寄宿到旧金山的男子中学校长布雷德利(T.Bradley)的家中。

看来布雷德利引导了小迈克耳孙对科学发生了兴趣,发现并勉励他在实验方面的才能。

在布雷德利的建议下,迈克耳孙参加了美国海军军官学校的州内选拔。

但是,在学业考试后有三个孩子同列第一名,另一人被选派入学。

小迈克耳孙决心持他所在地区的一位众议院议员的一封推荐信去白宫申诉。

1869年他来到华盛顿,见到了格兰特(Grant)总统,获得格兰特总统命令,去安纳波利斯报到。

迈克耳孙在1873年应届毕业后,到海上进行了几次巡航;随后重被任命到海军军官学校当物理科学教师。

1877年4月10日,迈克耳孙与出生于纽约一个富裕家庭的海明威(M.Heminway)结婚。

1878年,迈克耳孙在教授物理课时,对改进在地面上测量光速的傅科法产生了兴趣。

1878年7月,迈克耳孙从岳父那里获得了2000美元的赠款,于是得以改进旋镜装臵来完善他的实验。

这是在斐索、傅科、考纽(Cornu)之后的第四次地面光速测量。

航海历书局局长纽科姆(S.Newcomb)对他的工作产生兴趣。

1878年—1879年迈克耳孙发表了第一批科学报道和论文,并开始在一项由政府发起的计划中与纽科姆合作,对光速的测量作了进一步改进。

从诺贝尔物理学奖看光学的发展光学是研究光及光的性质的学科,在过去的几个世纪中,光学的发展一直受到科学家们的关注。

自1901年第一次诺贝尔物理学奖颁发,至今已有多位科学家因为在光学领域的杰出贡献而获得过诺贝尔物理学奖。

本文将从诺贝尔物理学奖的角度来探讨光学的发展。

1901年,德国物理学家威廉·康拉德·伦琴和荷兰物理学家雅各布斯·范·塔夫特因发现了X射线而共同获得第一届诺贝尔物理学奖。

他们的发现极大地推动了光学研究的进展,特别是在物质结构方面。

1921年,德国物理学家阿尔伯特·爱因斯坦因提出光电效应而获得诺贝尔物理学奖。

他的发现揭示了光的粒子性质,推动了光学的量子力学研究。

1930年,荷兰物理学家海克·卡门因发现了光的干涉现象而获得诺贝尔物理学奖。

他的发现解释了光的波动性质,使得光学在波动理论方面得到了极大的进展。

1964年,美国物理学家查尔斯·汤斯发现了激光,因此获得诺贝尔物理学奖。

激光技术的发展极大地推动了现代光学的发展,尤其是在通信、医学和制造等方面。

1981年,美国物理学家亚瑟·斯霍洛因发现了光纤通信而获得诺贝尔物理学奖。

光纤通信在信息传输领域具有广泛的应用,现在已经成为世界主要的通信方式之一。

2018年,三位美国物理学家阿瑟·阿什金、贝里·巴隆和加维诺·卡里佐托因为他们在激光干涉探测器方面的先驱工作而获得诺贝尔物理学奖。

他们的发现开创了探测引力波的新领域,这对于宇宙学、天文学和物理学等领域都有着重要的意义。

总之,自1901年第一次诺贝尔物理学奖颁发以来,光学的发展取得了长足的进步,许多科学家在这个领域做出了卓越的贡献。

这些发现推进了光学研究的进程,同时也改变了我们对于光的理解。