量子力学与诺贝尔奖.

- 格式:ppt

- 大小:119.00 KB

- 文档页数:16

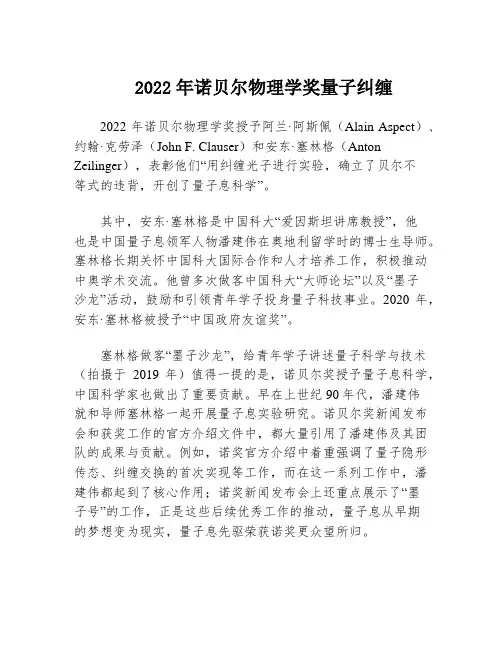

2022年诺贝尔物理学奖量子纠缠2022 年诺贝尔物理学奖授予阿兰·阿斯佩(Alain Aspect)、约翰·克劳泽(John F. Clauser)和安东·塞林格(Anton Zeilinger),表彰他们“用纠缠光子进行实验,确立了贝尔不等式的违背,开创了量子息科学”。

其中,安东·塞林格是中国科大“爱因斯坦讲席教授”,他也是中国量子息领军人物潘建伟在奥地利留学时的博士生导师。

塞林格长期关怀中国科大国际合作和人才培养工作,积极推动中奥学术交流。

他曾多次做客中国科大“大师论坛”以及“墨子沙龙”活动,鼓励和引领青年学子投身量子科技事业。

2020年,安东·塞林格被授予“中国政府友谊奖”。

塞林格做客“墨子沙龙”,给青年学子讲述量子科学与技术(拍摄于2019年)值得一提的是,诺贝尔奖授予量子息科学,中国科学家也做出了重要贡献。

早在上世纪90年代,潘建伟就和导师塞林格一起开展量子息实验研究。

诺贝尔奖新闻发布会和获奖工作的官方介绍文件中,都大量引用了潘建伟及其团队的成果与贡献。

例如,诺奖官方介绍中着重强调了量子隐形传态、纠缠交换的首次实现等工作,而在这一系列工作中,潘建伟都起到了核心作用;诺奖新闻发布会上还重点展示了“墨子号”的工作,正是这些后续优秀工作的推动,量子息从早期的梦想变为现实,量子息先驱荣获诺奖更众望所归。

量子息科学是正在快速发展的新兴学科。

对于一个初生的孩子,他的力量,就是生长的力量。

我们有理由期待,量子息科学将给人们带来更多惊喜,而中国科学家也将做出更重要的贡献。

以下文章翻译自诺贝尔奖委员会对获奖工作的官方介绍文件。

量子力学的基础不仅仅是一个理论或哲学问题。

利用单粒子系统的特殊性质来构建量子计算机、改进测量、建造量子网络和安全的量子保密通,这些研究和进展正在蓬勃发展之中。

量子纠缠许多应用依赖于量子力学的一个独特性质:允许两个或更多粒子存在于一个共享的状态,无论它们相距多远。

半整数量子霍尔效应诺奖要说到量子霍尔效应,大家一定会觉得很高深,像是跟咱们平常的生活没啥关系。

但说实话,量子霍尔效应其实不简单,它不仅给咱们打开了一扇通向微观世界的大门,还因为它的发现,最近居然让两位科学家拿到了诺贝尔奖,真是让人既惊讶又佩服。

要知道,能拿诺贝尔奖的可不是随便谁都能做到的。

这不,半整数量子霍尔效应的出现,不仅让科学界瞪大了眼睛,还把量子物理这块儿原本冷冰冰的“硬盘”给烧热了,好像突然有了人类打开宇宙奥秘的新钥匙。

你要说这有多神奇,那可真是神奇得不能再神奇了!那这半整数量子霍尔效应到底是啥呢?简单来说,它是物理学家发现的一个新现象,和普通的霍尔效应有些区别。

说白了,就是当某些材料被冷到极低温,电流在它们里面流动时,竟然会出现一种让人咋舌的“量子化”现象。

换句话说,就是它们在特定条件下,能量以非常“整齐”的方式跳跃,就像你在街头看舞者跳舞,每一步都很精准,一点不差。

而这种现象不仅非常奇怪,而且看起来好像违背了常理,仿佛是量子世界专属的秘密武器。

谁能想到,这些小小的粒子,竟然能做出这么匪夷所思的动作?当科学家发现了这一点,所有的目光都集中在了他们身上。

就像一个突然冒出来的黑马,大家都在猜:它到底隐藏了什么深不可测的奥秘?事情并没有就此停住。

后来,科学家们又发现,这种现象的“半整”形式,不仅仅是偶然,它还揭开了物质世界的新篇章。

这些半整量子霍尔效应的发现,简直让量子物理学的舞台更热闹了起来。

你瞧,这些原本看似枯燥的数字和公式,现在变得格外引人注目。

说实话,谁能想到,一个小小的电子竟然能在科学家手中演绎出如此奇妙的“舞蹈”呢?不得不提的诺贝尔奖的授予可是得了个大大的肯定。

你想,这么复杂的理论,能被发现并且证明,绝对不是小打小闹能做到的。

它是全世界科学家心血的结晶,是他们用几十年甚至几代人默默付出,终于揭开的一张神秘面纱。

而这个奖项的背后,不仅仅是两位获奖人的荣誉,更多的是对无数科研工作者的致敬。

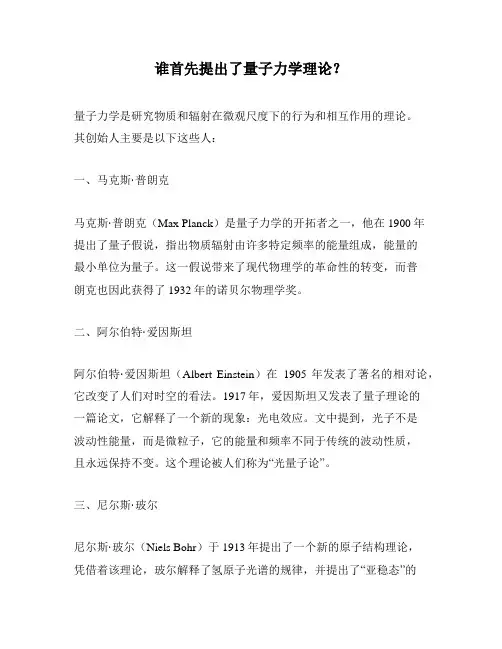

谁首先提出了量子力学理论?量子力学是研究物质和辐射在微观尺度下的行为和相互作用的理论。

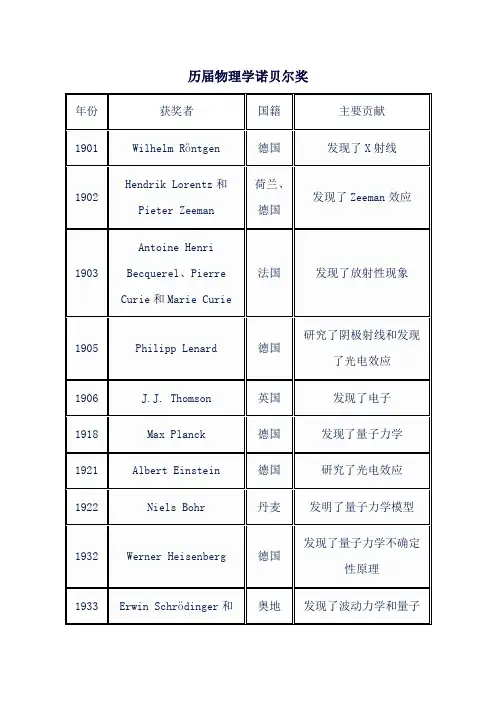

其创始人主要是以下这些人:一、马克斯·普朗克马克斯·普朗克(Max Planck)是量子力学的开拓者之一,他在1900年提出了量子假说,指出物质辐射由许多特定频率的能量组成,能量的最小单位为量子。

这一假说带来了现代物理学的革命性的转变,而普朗克也因此获得了1932年的诺贝尔物理学奖。

二、阿尔伯特·爱因斯坦阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)在1905年发表了著名的相对论,它改变了人们对时空的看法。

1917年,爱因斯坦又发表了量子理论的一篇论文,它解释了一个新的现象:光电效应。

文中提到,光子不是波动性能量,而是微粒子,它的能量和频率不同于传统的波动性质,且永远保持不变。

这个理论被人们称为“光量子论”。

三、尼尔斯·玻尔尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)于1913年提出了一个新的原子结构理论,凭借着该理论,玻尔解释了氢原子光谱的规律,并提出了“亚稳态”的概念,奠定了量子力学的基础。

这个理论揭示了电子在原子轨道上的运动,给人们带来了一个全新的理解和描述微观世界的方式。

玻尔因此获得了1922年的诺贝尔物理学奖。

四、沃纳·海森伯沃纳·海森伯(Werner Heisenberg)是量子力学矩阵力学的创始人之一,他于1925年提出了不确定性原理,该原理说明了无法同时精确测量一物理量的位置和动量,海森伯在量子力学的理论体系中所占份额相当大,他还因此于1932年获得了诺贝尔物理学奖。

总之,量子力学的发展离不开以上伟大物理学家的贡献和探索,他们用自己深厚的物理学功底和创新的思维,创造了量子力学这个震撼人心、改变世界的学科。

现今,量子力学已经不断地推进着信息科技、材料科学、能源技术等各个领域的发展,对人类的进步和未来具有不可估量的影响。

反常量子霍尔效应诺贝尔奖反常量子霍尔效应是指在半导体材料中观察到的量子霍尔效应的一种特殊形式。

这一现象于1985年被德国物理学家冯·克卢赫和美国物理学家罗伯特·拉夫里达斯首次发现,并因其重要性而在2016年被授予诺贝尔物理学奖。

量子霍尔效应是指电子在强磁场作用下沿着材料表面产生的电场,从而使电子在材料中沿特定的方向运动,出现电流。

这一效应在20世纪80年代被发现,极大地推动了半导体物理学的发展。

但在一般情况下,电子在霍尔效应中的行为是受到磁场和电子间相互作用的影响的。

反常量子霍尔效应则是一种例外,其中电子运动的方式不受这种相互作用的影响,而是与电子自旋之间的相互作用相关。

反常量子霍尔效应的理论基础是拓扑物态理论,它描述了一类特殊的物态——拓扑绝缘体。

在拓扑绝缘体中,电子的行为受到量子力学的拓扑性质的支配,而不是受到电子间相互作用的影响。

这一新颖的物态在理论上得到了广泛的研究,并在实验上得到了验证。

冯·克卢赫和拉夫里达斯在研究半导体中的拓扑物态时,意外地发现了反常量子霍尔效应。

他们通过将薄层的汞铋碲化物置于磁场中,并且控制磁场的方向和强度,成功地观察到了反常量子霍尔效应产生的电势差。

这一观测结果确认了拓扑绝缘体在实验上的存在,并表明了其在量子计算和能源传输方面的潜在用途。

反常量子霍尔效应的发现具有重要的科学意义和应用价值。

首先,它证实了拓扑绝缘体的存在,并为拓扑物态的研究提供了一个有力的实验平台。

其次,反常量子霍尔效应具有低能耗和高速传输的特点,因此具有广泛的应用前景。

例如,在量子计算领域,反常量子霍尔效应提供了一种新的信息传输方式,可以实现更加高效的量子比特传输。

此外,反常量子霍尔效应也可以应用于新型的能源器件和电子器件的设计。

为了更好地理解和利用反常量子霍尔效应,科学家们进行了大量的实验和理论研究。

他们进一步深入探索了拓扑物态的性质,发展了更加完善的理论模型,同时也在实验上不断地寻找新的拓扑绝缘体材料。

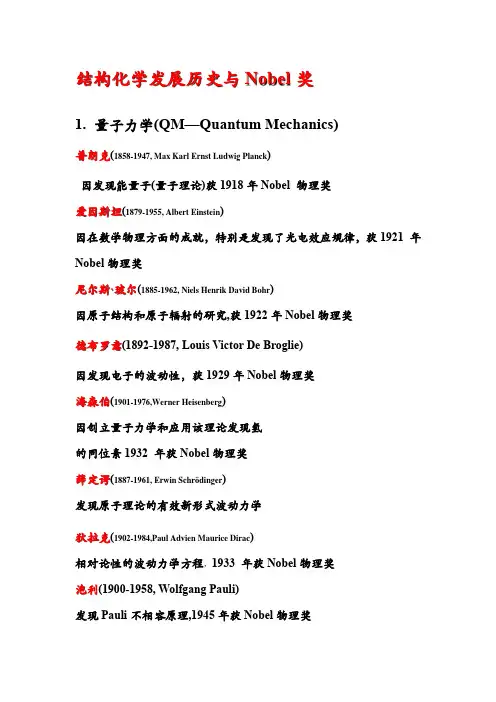

结构化学发展历史与Nobel奖1. 量子力学(QM—Quantum Mechanics)普朗克(1858-1947, Max Karl Ernst Ludwig Planck)因发现能量子(量子理论)获1918年Nobel 物理奖爱因斯坦(1879-1955, Albert Einstein)因在数学物理方面的成就,特别是发现了光电效应规律,获1921 年Nobel物理奖尼尔斯·玻尔(1885-1962, Niels Henrik David Bohr)因原子结构和原子辐射的研究,获1922年Nobel物理奖德布罗意(1892-1987, Louis Victor De Broglie)因发现电子的波动性,获1929年Nobel物理奖海森伯(1901-1976,Werner Heisenberg)因创立量子力学和应用该理论发现氢的同位素1932 年获Nobel物理奖薛定谔(1887-1961, Erwin Schrödinger)发现原子理论的有效新形式波动力学狄拉克(1902-1984,Paul Advien Maurice Dirac)相对论性的波动力学方程,1933 年获Nobel物理奖泡利(1900-1958, Wolfgang Pauli)发现Pauli不相容原理,1945年获Nobel物理奖波恩(1882-1970, Max Born)量子力学基础研究,特别是波函数的统计解释, 1954年获Nobel物理奖2. 量子化学(QC — Quantum Chemistry)鲍林(1901-1994, Linus Carl Pauling)因对化学键本质的研究并用以阐明复杂物质的结构,1954年Nobel化学奖, 1962年Nobel和平奖马利肯(1896-1986, Robert Sanderson Mulliken)因在分子化学键和电子结构方面的奠基性工作—分子轨道理论, 1966年获Nobel化学奖福井谦一(1918-1998, Fukui Kenichi)前沿轨道理论霍夫曼(1937-, Roald Hoffmann)分子轨道对称守恒原理1981年获Nobel化学奖科恩(1923-, Walter Kohn)因发展密度泛函理论,1998年Nobel化学奖。

量子力学是20世纪物理学领域的一项重大成就,该理论不仅深刻影响了科学的发展,也改变了人们对自然界的认识。

因其重要性,量子力学的研究者们在科学界享有盛誉,其中有许多科学家因其在该领域的卓越贡献而获得了诺贝尔奖。

本文将围绕量子力学获得诺贝尔奖的科学家及其研究展开介绍。

一、马克斯·波恩马克斯·波恩(Max Born,xxx - 1970年1月5日)是一位德国物理学家,因其在量子力学领域的贡献于1954年获得了诺贝尔物理学奖。

马克斯·波恩在量子力学的发展中起到了重要的推动作用,他参与了波恩统计解释、波恩规则和波恩近似等方面的研究工作,这些成果对量子力学的发展产生了深远影响,使其成为一项完整的理论体系。

波恩的荣誉证明了他在量子力学领域的杰出成就和对物理学的卓越贡献。

二、沃纳·海森堡沃纳·海森堡(Werner Heisenberg,xxx - 1976年2月1日)是一位德国物理学家,他是量子力学的奠基人之一,因其关于量子力学基础的贡献于1932年获得了诺贝尔物理学奖。

海森堡在研究中提出了著名的“海森堡不确定性原理”,这一原理彻底改变了人们对微观世界的认识,开启了微观粒子行为的全新方向。

海森堡的成就被认为是现代物理学的重要里程碑,对量子力学及其后续研究产生了深远影响。

三、沃尔夫冈·保罗沃尔夫冈·保罗(Wolfgang Pauli,1900年4月25日 - xxx)是一位奥地利物理学家,他因在量子力学领域的杰出贡献于1945年获得了诺贝尔物理学奖。

保罗在研究中提出了著名的“保罗不相容原理”,并对量子力学的发展做出了重要贡献。

他的研究成果对粒子物理学的发展产生了深远影响,并为后来的科学家们指明了前进的方向,使量子力学得以不断完善和发展。

四、里夫·希格斯里夫·希格斯(Rolf Higgs,1929年8月29日 - xxx)是一位苏格兰物理学家,他因在量子力学领域的突出贡献于2013年获得了诺贝尔物理学奖。

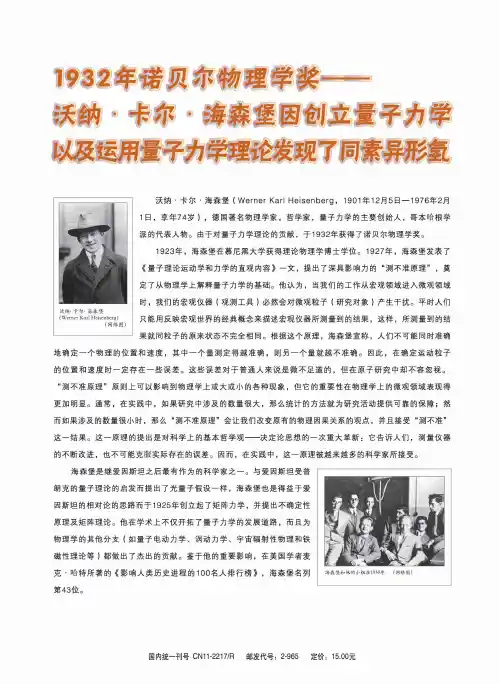

1932年诺贝尔物理学沃纳卡尔海森堡因削龙量子力学以及运用量子力学理论发现了同素异形氢沃纳•卡尔•海森堡(W e r n e r Karl H e i s e n b e r g,1901年12月 5曰一1976年2月 1曰,享年74岁),德国著名物理学家,哲学家,量子力学的主要创始人,哥本哈根学派的代表人物。

由于对量子力学理论的贡献,于1932年获得了诺贝尔物理学奖。

1923年,海森堡在慕尼黑大学获得理论物理学博士学位。

1927年,海森堡发表了《量子理论运动学和力学的直观内容》_文,提出了深具影响力的“测不准原理”,奠定了从物理学上解释量子力学的基础。

他认为,当我们的工作从宏观领域进入微观领域时,我们的宏观仪器(观测工具)必然会对微观粒子(研究对象)产生干扰。

平时人们只能用反映宏观世界的经典概念来描述宏观仪器所测量到的结果,这样,所测量到的结果就同粒子的原来状态不完全相同。

根据这个原理,海森堡宣称,人们不可能同时准确地确定一个物理的位置和速度,其中一个量测定得越准确,则另一个量就越不准确。

因此,在确定运动粒子的位置和速度时一定存在一些误差。

这些误差对于普通人来说是微不足道的,但在原子研究中却不容忽视。

“测不准原理”原则上可以影响到物理学上或大或小的各种现象,但它的重要性在物理学上的微观领域表现得更加明显。

通常,在实践中,如果研究中涉及的数量很大,那么统计的方法就为研究活动提供可靠的保障;然而如果涉及的数量很小时,那么“测不准原理”会让我们改变原有的物理因果关系的观点,并且接受“测不准’’这一结果。

这一原理的提出是对科学上的基本哲学观—决定论思想的一次重大革新:它告诉人们,测量仪器的不断改进,也不可能克服实际存在的误差。

因而,在实践中,这一原理被越来越多的科学家所接受。

海森堡是继爱因斯坦之后最有作为的科学家之一。

与爱因斯坦受普朗克的量子理论的启发而提出了光量子假设一样,海森堡也是得益于爱因斯坦的相对论的思路而于1925年创立起了矩阵力学,并提出不确定性原理及矩阵理论。

诺贝尔物理学奖量子纠缠

量子纠缠,一个二十世纪近代物理学家和计算机科学家的共同研究,获得了2021年诺贝尔物理学奖的奖金。

这一突破性的概念的精彩之处在于它的不可解释性,使量子纠缠成为引爆一场激动人心的科学探索盛宴的火炬。

量子纠缠就是对于量子力学中的两个粒子之间会有新发现的,而且他们之间表现出一种非线性关系,这就是量子纠缠。

这种纠缠可能出现在物理距离之间,量子态中的两个粒子由于其关联性而被连接起来,使得任意信息在物理距离上会出现进步性的变化,而不需要传送过程。

这项发现让科学家们有机会在量子计算和全球的信息传输通讯系统的研究中发挥关键作用,它将成为量子计算和许多量子物理应用的基础,也成为应用量子力学的全新概念。

随着量子纠缠技术的发展,科学家们可以控制粒子之间的易变性,从而不断提升量子力学领域的方法和技术,让粒子变得更宽容、抗干扰能力更强,实现更高的信息传输、通讯和存储能力。

所以,量子纠缠的未来发展具有重大意义,它将为高等教育和科学研究奠定稳固的基础,这是2021年诺贝尔物理学奖颁发的原因。

力学家为何难获诺贝尔奖工程和化学的应用等方面都具有重要的价值。

他是知名的实验家和理论家,能够凭直觉并运用最简单的方法发现新现象。

冯·卡门是20世纪最伟大的美国工程学家,开创了数学和基础科学在航空航天和其他技术领域的应用,被誉为“航空航天时代的科学奇才”。

而当今健在的哈佛大学教授赖斯(Rice)由于在断裂力学和地震方面的贡献也曾经得到过诺贝尔奖提名。

但是这几位影响和改变了人类生活面貌的力学家并没有得到诺贝尔奖,这确实令人扼腕叹息。

力学家很难获得诺贝尔奖的一个很大的原因是由其学科属性所决定的。

力学或者说应用力学是建立在牛顿力学基础上,研究宏观物体的机械运动和变形的科学。

它是物理学最早的一个分支,但是自从流体力学出现,它与传统物理就分道扬镳了。

此时的力学主要倾向于用应用数学的理论去解决工程实际问题,而近代物理则更多地注重研究微观粒子的规律。

力学也被钱学森定义为“技术科学”,是衔接工程与数学、物理的桥梁;在西方,力学有时候也指应用数学。

故而与更多关注原创性成果的物理、化学、生物、经济等领域相比,力学家更加关注应用,因而与诺贝尔奖的初衷有所出入。

值得庆幸的是,尽管诺贝尔奖中没有数学奖或者力学奖,也有几位力学家因为其开创性的研究获得了诺贝尔奖。

实际上,力学的逻辑和工程思维训练对于他们的获奖也有很大益处。

这些幸运的力学家主要有以下几位。

瑞利——诺贝尔物理奖得主瑞利(Rayleigh,1842~1919)是英国物理学家,1873年被选为英国皇家学会会员,1879~1884年任卡文迪什实验室主任,1905~1908年任英国皇家学会会长,1908年起任剑桥大学校长。

他的研究工作几乎遍及当时经典物理学和力学的各个领域,一生共发表了400多篇论文。

瑞利在弹性动力学领域指出:在地震中应当存在一种沿自由表面传播的偏振波,后被称为瑞利波或者L波。

瑞利也提出了直接求解变分问题的瑞利(Rayleigh)近似方法,并应用于求解工程振动问题的固有频率。

历年诺贝尔奖名单列表篇一:自1901年开始,瑞典皇家科学院授予诺贝尔奖以表彰在物理学、化学、生理学或医学、文学和和平领域作出突出贡献的个人或团体。

此外,从1969年起,瑞典国家银行也开始颁发诺贝尔经济学奖。

以下是一些历年诺贝尔奖的名单列表:物理学奖:- 1901年:Wilhelm Conrad Rntgen(发现了X射线)- 1915年:William Henry Bragg和William Lawrence Bragg(发现了X射线晶体衍射)- 1921年:Albert Einstein(解释光电效应)- 1938年:Enrico Fermi(发现了核反应引起的人工放射性同位素)- 1956年:William Shockley、John Bardeen、Walter H. Brattain(发明了晶体管)化学奖:- 1903年:Marie Curie(发现了镭和钋)- 1945年:Artturi Virtanen(发展了新的方法来保存食品)- 1962年:Linus Pauling(提出了化学键的量子力学解释)- 2000年:Alan J. Heeger、Alan G. MacDiarmid、Hideki Shirakawa(发现了导电聚合物)生理学或医学奖:- 1904年:Ivan Pavlov(研究了消化系统的神经调节)- 1928年:Alexander Fleming(发现了青霉素)- 1953年:James Watson、Francis Crick、Maurice Wilkins(发现了DNA的结构)- 2006年:Andrew Z. Fire、Craig C. Mello(研究了RNA干扰)文学奖:- 1907年:Rudyard Kipling(对于其出色的叙事才能)- 1949年:William Faulkner(对于其突出的小说创作)- 1997年:Dario Fo(对于其剧作的创新和幽默)和平奖:- 1911年:Tobias Asser、Alfred Hermann Fried(为国际和平运动做出了贡献)- 1964年:Martin Luther King Jr.(为非暴力抗议运动做出贡献)- 2009年:Barack Obama(为国际外交和核裁军做出努力)经济学奖:- 1969年:Ragnar Frisch、Jan Tinbergen(为宏观经济学做出了贡献)- 1994年:John Nash(对于非合作博弈理论的贡献)- 2019年:Abhijit Banerjee、Esther Duflo、Michael Kremer(研究了贫困和发展经济学)这仅仅是一小部分历年诺贝尔奖的名单,每年获奖者都代表着各个领域的杰出成就和创新。

100个诺贝尔奖获得者的故事一、物理学家1.阿尔伯特·爱因斯坦:提出了相对论,改变了人类对时间和空间的认识。

2.尼尔斯·玻尔:量子力学的奠基人之一,提出了玻尔原子模型。

3.理查德·费曼:美国物理学家,对量子力学和多粒子系统的研究作出了巨大贡献。

二、化学家1.居里夫人:发现了镭和钋,成为唯一一位获得两项诺贝尔奖的女性。

2.约翰·B·古迪纳夫:发明了锂离子电池,为现代电动汽车和手机产业奠定了基础。

3.马克·祖克伯格:发现了CRISPR-Cas9基因编辑技术,被誉为生物技术的革命。

三、生理学家和医学家1.伊丽莎白·布莱克本:发现了端粒酶,为人类了解细胞衰老机制提供了新视角。

2.屠呦呦:发现了青蒿素,拯救了无数疟疾患者,成为第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人。

3.詹姆斯·艾利森:发现了CTLA-4抑制剂,为癌症免疫疗法开辟了新的道路。

四、文学家1.乔治·奥威尔:代表作《1984》,揭示了极权主义的恐怖。

2.威廉·福克纳:代表作《喧哗与骚动》,展示了现代主义文学的魅力。

3.莫言:代表作《红高粱》,展现了中华文明的瑰丽与悲壮。

五、和平使者1.马丁·路德·金:为美国民权运动做出了巨大贡献,倡导非暴力抗议。

2.曼德拉:南非种族隔离制度的废除者,为人类和平与平等奋斗终身。

3.约翰·H·多伊奇:促成德国统一,为欧洲和平做出了卓越贡献。

六、经济学奖获得者1.亚当·斯密:发表了《国富论》,被誉为现代经济学的奠基人。

2.保罗·萨缪尔森:首位获得诺贝尔经济学奖的美国人,提出了萨缪尔森模型。

3.阿尔文·汉森:提出了汉森-索洛模型,对现代经济增长理论产生了深远影响。

【结束语】在这100位诺贝尔奖获得者的故事中,我们看到了人类智慧的火花,感受到了他们为人类福祉所付出的努力。

1932年诺贝尔物理学奖1932年物理学奖得主,是德国天才的物理学家维尔纳·海森堡(Werner K.Heisenberg),量子力学的创始人之一,现代物理学界公认的权威之一。

他获奖的原因是在量子力学方面的贡献,特别是提出了“海森堡测不准原理”。

维尔纳·卡尔·海森堡(Werner Karl Heisenberg,1901—1976),出生于德国维尔茨堡一个文化气息浓厚的家庭,父亲是历史学者,舅舅是当时德国著名的科学家。

海森堡从小就对自然界的各种现象感兴趣,总想弄个明白。

他10岁那年,有一天放学后没有回家,父母到处找他,最后在学校的实验里发现了他。

原来他对一个物理现象着了迷,放学后还在独自观察。

上大学后,他具有很强的独立思考能力,敢于对前辈的理论提出置疑。

有一次,在听著名的物理学家玻恩讲座的过程中,他递给玻恩一张纸条,并且谦虚地表示:“这是我对先生研究的课题的一点心得。

”玻恩当时并没有太在意,把纸条随手放进兜里。

过后想起来这件事,把纸条拿出来看了一眼,不由得大吃一惊,没想一个年轻的学生,竟然有如此深刻的认识。

他马上向人打听,得知22岁的海森堡已经在索茉菲的指导下获得了科学博士学位,爱才之心油然而生。

那年秋天,玻恩就把海森堡邀请到哥丁根大学做自己的助教,很快又破格提升为讲师。

不久后,海森堡得到洛克菲勒基金会的助学金,赴丹麦的哥本哈根大学进修。

这让他如鱼得水,很快融入到哥本哈根学派当中,同玻尔结成了忘年交,经常通宵达旦地讨论科学问题。

海森堡在哥本哈根的最后一年,1发表了著名的论文《量子论中运动学和力学的形象化内容》,第一次提出了测不准原理,这对简明量子力学的核心理论作出了重要贡献,成为量子力学的创始人之一。

二战期间,海森堡留在德国,1942年任柏林威廉物理研究所所长。

他在二战后期曾经领导一批科学家进行原子弹的研制工作,为此,远在异乡的玻尔异常愤怒,二人之间产生了激烈的矛盾,形成的隔阂终生没有化解。

沃伦勒夫量子环诺贝尔奖哎呀,最近有个话题特别火,那就是沃伦·勒夫和他的量子环,这家伙居然拿了诺贝尔奖,真是个了不起的成就。

你知道吗,量子物理听起来就像是从科幻电影里蹦出来的东西,搞得人心里直打鼓。

不过,勒夫的这个研究真的挺酷的。

他的量子环就像个魔法圈,不信你看看,这玩意儿能让我们更深入地理解量子世界。

想象一下,咱们的日常生活居然能被这些看不见的粒子影响,真是让人感到新奇又神秘。

量子环到底是什么呢?简单来说,勒夫把一些小小的粒子玩得团团转,就像小孩子玩跳绳一样。

而且这些粒子不光是静静地待在那儿,它们会随着量子力学的规则“舞动”。

听起来像是个舞会吧?没错,粒子们在这个量子舞会上有自己的舞步,有时候它们会碰撞,有时候又会互相吸引,真是热闹得很。

沃伦·勒夫用他的聪明才智,给这些粒子设计了个舞台,让它们在量子世界里尽情发挥。

说到这,咱们可得提提诺贝尔奖,这可不是随便给人的。

诺贝尔奖就像是科学界的“奥斯卡”,颁给那些在各自领域里有杰出贡献的人。

勒夫这一举动可谓是“鸡犬升天”,让不少人惊呼“这小子真行!”他的研究不仅让物理学家们拍案叫绝,更是让普通人对量子物理有了新的认识。

这份荣誉,可不是白拿的,背后可是艰辛的付出。

再说说量子环的应用,嘿,这可有趣了。

你想,量子计算机、量子通信,这些词听起来就让人觉得高大上,实际上,勒夫的研究可能会对这些领域产生深远影响。

量子计算机能处理大量数据,速度快得让你怀疑人生,想想看,咱们的手机变得更聪明,生活也会更加方便,这不就是我们梦寐以求的未来吗?想象一下,手机一秒钟就能解决你的疑难杂症,简直比超人还厉害。

说到这里,很多人可能会问,这么复杂的东西,咱普通人能懂吗?哈哈,其实并不需要太过于纠结这些细节,关键在于理解科学家们在做什么。

他们就像是开路先锋,带领我们走进未知的世界。

就像探险家一样,越是探索,越是发现,越能感受到科学的魅力。

听起来有点玄乎,但实际上,科学就是要让我们更好地认识这个世界,乐在其中。

量子纠缠诺贝尔奖2020年,物理学家米歇尔·威尔弗里德(MichaelK.Weinfurter)、歌德堡大学的罗伯特·莱恩(Robert iney)和美国佛罗里达大学的约翰·萨里斯(John C.Saris)因“对量子纠缠的重要发现和其在量子物理学中的重要应用”,而凭借该项发现获得2020年诺贝尔物理学奖。

量子纠缠是一种量子态,它意味着两个或更多个量子物理系统之间的非常强大的相互关联。

量子纠缠可以被认为是量子纠缠态的一种,它是由普朗克定律所解释的量子相互作用的一个特殊形式。

量子纠缠对理解量子力学中的现象至关重要,它也是量子计算机、量子通信和量子传感器系统的基础。

米歇尔·威尔弗里德、罗伯特·莱恩和约翰·萨里斯是诺贝尔物理学奖的获得者,他们一起发现了量子纠缠的重要性,并将其应用到量子物理学中。

他们的发现让科学家能够在实验室中更加精确地研究量子现象,探索量子物理学的奥秘。

量子纠缠的发现对科学家有重要意义,他们可以利用它探索量子力学中的新物理现象,探索量子计算机和量子通信技术的新可能性。

这些技术可以让科学家们构建更安全和更高效的计算机和通信系统,实现量子传感器的更高精度。

此外,量子纠缠的发现还可以用于解决许多现实世界中的问题,比如量子科学的实际应用,例如量子计算、量子信息处理和量子传感等。

这些技术可以有效地帮助解决各种社会和环境问题,包括分析和控制大规模复杂系统,研究气候变化,分析海洋生物学等。

简而言之,量子纠缠是一种量子态,其发现和应用对理解量子力学的奥秘至关重要,也可以用于解决许多现实世界的问题,也正是凭借其重要发现和应用,米歇尔·威尔弗里德、罗伯特·莱恩和约翰·萨里斯获得了2020年诺贝尔物理学奖。