复仇意识:鲁迅散文的一个精神特质

- 格式:pdf

- 大小:330.02 KB

- 文档页数:5

论文名称:浅谈鲁迅作品中的复仇主题学院:工商管理学院班级:市场营销二班学号:***********姓名:李乐平摘要:品读过鲁迅先生的一些作品之后,人们会发现,在充满现实主义气息的文笔下,书写的不乏一些复仇主题的故事,并且具有鲜明的时代特点、阶级特点和美学特点。

从《野草》到《铸剑》,再到《孤独者》,复仇的主题一直是鲁迅作品中的重要内容。

我们这里说的复仇,重点之处不是杀戮,而是精神的复仇以及作为启蒙者,意志的觉醒。

关键词:鲁迅复仇野草铸剑孤独者正文:一、《野草》——对庸众不争的自怄鲁迅先生投笔从戎,便是誓为贫苦百姓的保护者,甘做刀笔吏,他对敌的议论,总是锋芒毕露,直入对手骨髓。

在《复仇》、《复仇(其二)》两篇散文诗中,鲁迅复仇的矛头却直指百姓——那些他一心想唤醒、想拯救的人。

这是鲁迅对愚昧百姓“怒其不争”的体现,也是为了“引起疗救的注意”。

鲁迅在《野草》的序中说:“因为憎恶社会上旁观者之多,作《复仇》。

”所谓的“旁观者”,即看客们,这类形象在鲁迅的作品中屡有刻画。

但在《复仇》中,鲁迅却直接将矛盾集中于“当局者”:“他们俩裸着全身,捏着利刃,对立于广漠的旷野之上。

他们俩将要拥抱,将要杀戮...”。

“裸着全身”,指的是全身心的依赖,是爱的表现;“捏着利刃”,却是指向杀戮,是恨的体现。

他们复仇的方式非常奇特。

之后看客出现了,出现了这极致的大欢喜的观看者,“拼命地伸长颈子,要鉴赏者拥抱或者杀戮”【1】。

但是这样的拥抱或者杀戮迟迟不来,且“不见有拥抱或杀戮之意”。

于是,路人们就觉得无聊,“觉得有无聊钻进他们的毛孔,觉得有无聊从他们自己的心中由毛孔钻出,爬满旷野,有钻进别人的毛孔中”。

想象中拥抱和杀戮的生命飞扬的极致的大欢喜并没有到来,然而,“看”的对象却已经发生反转,由路人看杀戮者,变为杀戮者看路人:杀戮者“以死人似的眼光,赏鉴这路人们的干枯...”。

【2】这样的反转构成了一重的复仇:不让庸众鉴赏,得以生命飞扬的大欢喜,却偏给观看他们的厌烦和无聊。

鲁迅《复仇》的再解析作者:尹琤琤来源:《大东方》2017年第08期摘要:鲁迅是中国现代文学史上最深刻也是最复杂的思想家,文学家,在他的散文诗《复仇》中就表现了他作为一个精神界之战士所充满的矛盾与绝望的精神痛苦与生命体验。

对于《复仇》的解读,大部分的评论者都根据鲁迅的话:“因为憎恶社会上的旁观者之多,作《复仇》第一篇。

”而仅仅从文化批评的角度去研究主题,但是本文认为文化批评只是一个方面,或者说是表层意义,《复仇》是有着多重意蕴的,任何的解读都不要消解了文本中所呈现出来的社会意义与现实意义。

关键词:鲁迅;《复仇》;看客;先觉者一、鲁迅《复仇》的文本细读在对《复仇》进行详细的解读之前,可以把这篇散文诗分为四个部分。

首先来看一下第一部分。

这篇散文诗的前四个自然段是从两个方面来探讨生命价值的实现方式的。

也就是对生应当如何“生”,死又该怎样“死”的回答。

其中前两个自然段是抽象的来谈,而三、四自然段把这种较为抽象的生命绽放形态以“他们俩”的形式而具象化了。

通过文章可以看出前两段文字表述的是两种生命意义的呈现方式,一种是生的极端——汹涌澎湃而非庸庸碌碌,另一种是死的极端——轰轰烈烈而非枯木朽株。

无论是“生”抑或“死”,这样的两种生命意义的呈现方式都充满了动感和能量,在彼时那个“无声的中国”、麻木不仁者特多的社会,迫切需要更多的人们以这两种生命的绽放形态去“生”,或者“死”。

这也是典型的鲁迅式的生死观。

接下来的三四段就出现了具体的人--“他们俩”。

但是对于他们俩的描述却呈现出了很怪诞的画面,在这一段中开头的连接词“这样,所以”,也就预示着与前两段存在着逻辑关系的,也就是说明他们俩的“拥抱”与“杀戮”对应着前两段所表现出来的那种“生”与“死”的生命呈现方式。

还有学者分析说,“裸着全身,即没有衣物遮挡,也就说明他们俩无论是拥抱还是杀戮都是生命最本真的体现,都是真诚的流露,而非虚假的表演。

这篇散文诗的第二部分,也就是文章的第五段,详细的介绍了另外的一类人,也就是路人们。

没有对话的“复仇”——鲁迅《复仇》解读刘金玲海南师范大学摘要:复仇是鲁迅一直都在追求的目标,然而这种复仇不仅仅是简单的以牙还牙,而是带有着强烈的指向性和针对性,这种复仇精神在鲁迅的《复仇》中有很明显的体现。

《复仇》中应该隐藏着两组对话,但由于不同的原因,这两组对话在文本中都未进行过,因此,本文试图从鲁迅的“复仇精神”和“看客形象”去探索《复仇》中复仇的指向性,并由此去探索鲁迅对改造国民性精神的态度变化过程。

关键词:鲁迅;《复仇》;看客;对话复仇,在鲁迅作品中是显而易见且尤为重要的一个主题。

在《杂忆》中鲁迅表达出自己的观点,不知道他的性质特别坏还是受环境的影响,总觉得复仇是不足为奇的,虽然并不想把无抵抗主义者诬陷为无人格的人。

从这里我们可以看出鲁迅对于复仇的态度,他极力推崇复仇的行为,但是该以怎样的方式去实现复仇,这却是一个值得思考的问题。

鲁迅在1924年12月20日创作了两篇同题目的文章,分别为:《复仇》、《复仇(其二)》,在这两篇文章中鲁迅都充分表达了他有关于复仇的看法,全文仅通过场景、肢体的描写进而展现了两人的复仇过程,展现了作者让看客无戏可看、以“无为”反抗“有所为”的复仇思想。

仔细阅读文本就会发现其《复仇》中应该隐含着两组对话:一组对话是看者与被看者间的对话;另一组是由恋人转为复仇者二人之间的对话,但这两组本应进行对话的对话在文章中都没有展现。

因此,笔者试图从以下角度分析这两组对话没有进行的内部原因。

一、围观者之间的对话在《<野草>英文译本序》中,鲁迅说“因为憎恶社会上旁观者之多,作《复仇》第一篇。

”从这句话中我们可以看出鲁迅作《复仇》是有所针对性、有目的性的,他所针对的对象就是当时社会上出现太多的旁观者,这群旁观者对国家所处的危机毫不在意,却经常怀揣着看热闹不嫌事大的心态唯恐天下不乱。

鲁迅弃医从文的目的就是想用文笔去唤醒国人愚昧、自大的心理,意在揭病苦以引起疗救者注意的作用。

从历史的复仇到现实的复仇——浅析《铸剑》的复仇意识摘要:复仇是人类最激烈的行为之一,有冤必申、有仇必报,自古如此。

而鲁迅的《铸剑》中由铸剑引起的统治者与平民之间的仇恨,眉间尺的父母、眉间尺和宴之敖都是反抗的一族,尽管报仇的目的不同,但在复仇的过程他们每个人所展现出来的反抗精神都是相同的,作品中经过眉间尺的父母——眉间尺——宴之敖,复仇主体的转移来突出复仇精神向更高层次上的升华,从而反映鲁迅对黑暗现实革命的态度。

关键词:鲁迅;《铸剑》;复仇意识(一)贯穿其中的复仇主题《铸剑》作于“三•一八”惨案以后约半年多光景。

“三•一八”惨案的血痕,使鲁迅总结出了“血债必须用同物偿还”的经验,对于历史,鲁迅有着比同时代其他人远为清醒与深刻的认识,也怀着更为强烈与深切的憎恨与否定。

在看待历史与传统时,鲁迅是将其视为一个整体,是从其本质来进行观照的。

《铸剑》的故事本来自于《列异传》、《搜神记》等古籍中记载的“三王冢”的故事。

原来的故事极为简短,如《列异传》的记载如下:“干将莫邪为楚王作剑,三年而成。

剑有雄雌,天下名器也,乃以雌剑献君,藏其雄者。

谓其妻曰:‘吾藏剑在南山之阴,北山之阳;松生石上,剑在其中矣。

君若觉,杀我;尔生男,以告之。

’及至君觉,杀干将。

妻后生男,名赤鼻,告之。

赤鼻斫南山之松,不得剑;忽于屋柱中得之。

楚王梦一人,眉广三寸,辞欲报仇。

购求甚急,乃逃朱兴山中。

遇客,欲为之报;乃刎首,将以奉楚王。

客令镬煮之,头三日三夜跳不烂。

王往观之,客以雄剑倚拟王,王头堕镬中;客又自刎。

三头悉烂,不可分别,分葬之,名曰三王冢。

”这则原始故事承载着厚重的复仇意识,这也是它被选中作为小说素材的原因。

但值得重视的是,鲁迅在展开充分想象的基础上,把这一数百字的记载扩展成了一篇惊心动魄的小说,使其具有了现代意识和现代审美品格。

为了使人物更加生动、逼真,鲁迅写出了眉间尺性格的变化:他开始的时候优柔寡断,胆小怕事,对一只落水的鼠,时而痛恨,时而同情,引起了母亲的忧虑。

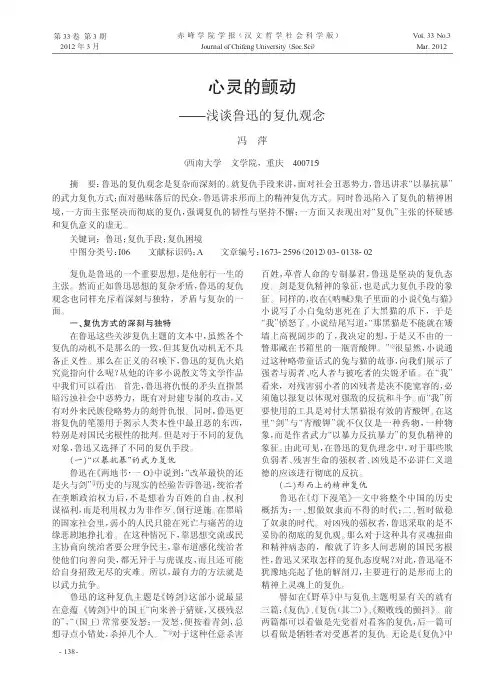

Vol.33No.3M ar.2012第33卷第3期2012年3月赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)Journal of Chifeng University (Soc.Sci )复仇是鲁迅的一个重要思想,是他躬行一生的主张。

然而正如鲁迅思想的复杂矛盾,鲁迅的复仇观念也同样充斥着深刻与独特,矛盾与复杂的一面。

一、复仇方式的深刻与独特在鲁迅这些关涉复仇主题的文本中,虽然各个复仇的动机不是那么的一致,但其复仇动机无不具备正义性。

那么在正义的召唤下,鲁迅的复仇火焰究竟指向什么呢?从他的许多小说散文等文学作品中我们可以看出。

首先,鲁迅将仇恨的矛头直指黑暗污浊社会中恶势力,既有对封建专制的攻击,又有对外来民族侵略势力的刻骨仇恨。

同时,鲁迅更将复仇的笔墨用于揭示人类本性中最丑恶的东西,特别是对国民劣根性的批判。

但是对于不同的复仇对象,鲁迅又选择了不同的复仇手段。

(一)“以暴抗暴”的武力复仇鲁迅在《两地书·一O 》中说到:“改革最快的还是火与剑”①历史的与现实的经验告诉鲁迅,统治者在垄断政治权力后,不是想着为百姓的自由、权利谋福利,而是利用权力为非作歹、倒行逆施。

在黑暗的国家社会里,弱小的人民只能在死亡与痛苦的边缘悲剧地挣扎着。

在这种情况下,靠思想交流或民主协商向统治者要公理争民主,靠布道感化统治者使他们向善向美,都无异于与虎谋皮,而且还可能给自身招致无尽的灾难。

所以,最有力的方法就是以武力抗争。

鲁迅的这种复仇主题是《铸剑》这部小说最显在意蕴。

《铸剑》中的国王“向来善于猜疑,又极残忍的”,“(国王)常常要发怒;一发怒,便按着青剑,总想寻点小错处,杀掉几个人。

”②对于这种任意杀害百姓,草菅人命的专制暴君,鲁迅是坚决的复仇态度。

剑是复仇精神的象征,也是武力复仇手段的象征。

同样的,收在《呐喊》集子里面的小说《兔与猫》小说写了小白兔幼崽死在了大黑猫的爪下,于是“我”愤怒了。

小说结尾写道:“那黑猫是不能就在矮墙上高视阔步的了,我决定的想,于是又不由的一瞥那藏在书箱里的一瓶青酸钾。

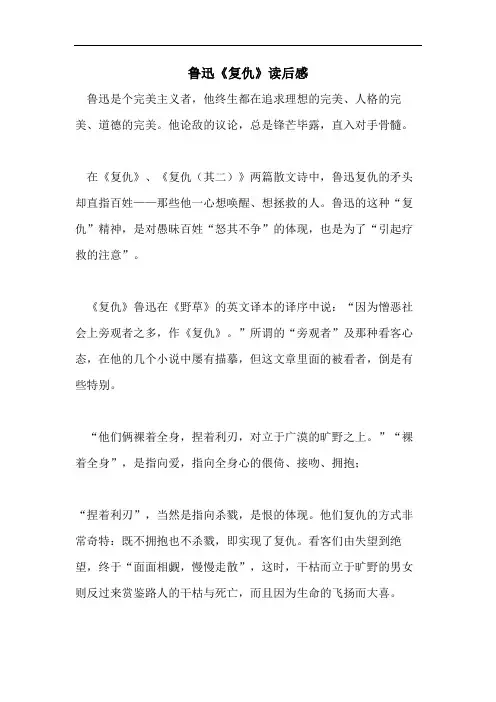

鲁迅《复仇》读后感鲁迅是个完美主义者,他终生都在追求理想的完美、人格的完美、道德的完美。

他论敌的议论,总是锋芒毕露,直入对手骨髓。

在《复仇》、《复仇(其二)》两篇散文诗中,鲁迅复仇的矛头却直指百姓——那些他一心想唤醒、想拯救的人。

鲁迅的这种“复仇”精神,是对愚昧百姓“怒其不争”的体现,也是为了“引起疗救的注意”。

《复仇》鲁迅在《野草》的英文译本的译序中说:“因为憎恶社会上旁观者之多,作《复仇》。

”所谓的“旁观者”及那种看客心态,在他的几个小说中屡有描摹,但这文章里面的被看者,倒是有些特别。

“他们俩裸着全身,捏着利刃,对立于广漠的旷野之上。

”“裸着全身”,是指向爱,指向全身心的偎倚、接吻、拥抱;“捏着利刃”,当然是指向杀戮,是恨的体现。

他们复仇的方式非常奇特:既不拥抱也不杀戮,即实现了复仇。

看客们由失望到绝望,终于“面面相觑,慢慢走散”,这时,干枯而立于旷野的男女则反过来赏鉴路人的干枯与死亡,而且因为生命的飞扬而大喜。

《复仇(其二)》这首散文诗所写的故事情节和细节,均取材于《新约全书?马可福音》,但鲁迅竭力把神之子手足被钉的痛楚,同玩味着神之子被钉杀的可悲悯可诅咒的人们的欢喜,作了鲜明而强烈的对照,这就使宗教神话故事获得了新的意蕴。

在散文诗的主体部分,一共八次出现了“神之子”的字样,反复渲染耶酥是“神之子”,到散文诗的结尾,突然来了一个大转弯,说出了他是“人之子”。

人们钉杀的是“人之子”,而“钉杀了‘人之子’的人们身上,比钉杀了‘神之子’的尤其血污,血腥”,这是文章真正的意蕴所在。

《复仇》表现了他对庸众的几乎没有复仇的复仇,是鲁迅式的黑色幽默,《复仇(其二)》则借用宗教神话故事,表现先觉者在被他希望拯救的庸众迫害的大痛楚中,以对庸众的悲悯和诅咒来作为复仇,他痛得“柔和”和“舒服”,都因为这玩味——复仇之故。

这种复仇当然更没有复仇意味,只是牺牲自己以期庸众将来的醒悟。

《复仇》与《复仇(其二)》在思想上是统一的,但在艺术上却呈现出迥异的风采。

浅析鲁迅作品中的/复仇主义0梁巍王俊杰/横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛0,这是对鲁迅人格精神的最佳阐释。

鲁迅对中国思想史的一大贡献,就是敢于向传统的观念提出质疑和挑战,无论是在小说、散文、杂文还是在其书信、日记中我们都能看出一个深层次的主题,那就是决绝的/复仇主义0倾向。

鲁迅的复仇有着特定的意义,它是对社会、文化的批判,更是一种精神的抗争,是一种自我保存与发展。

同时,鲁迅的复仇是全面的、彻底的复仇,是对统治者、对看客、对自身的毫不留情的复仇,写出了自己内心深处的郁闷和痛苦。

鲁迅的复仇更多地表现为一种精神的存在,这种精神是对世人的鼓舞,也是鲁迅战胜绝望、走出困境的动力与支持。

在现代文学史上,鲁迅无疑是/复仇0文学的代名词,从前期的5摩罗诗力说6,到去世前的5女吊6,从散文诗5野草#复仇6到小说5故事新编#铸剑6等。

可以毫不夸张地说,复仇思想几乎贯穿其生命与作品的始终,鲁迅的复仇意识对鲁迅的思想形成和发展有着很重要的意义,以下就其复仇主义的内容与特征做一阐释。

一、鲁迅作品中/复仇主义0的内容1.对侵略者的复仇鲁迅一向反对帝国主义对弱小民族的侵略,主张抗击复仇。

5斯巴达之魂6中描写了希腊斯巴达将士抗击波斯侵略军的复仇战争,斯巴达王带领军队在德尔摩比勒与波斯军血战。

鲁迅热烈地赞赏了这种为国捐躯的复仇精神。

此外,鲁迅一直想从精神上解放民众,但是不管社会风云如何变幻莫测,民众的愚昧、麻木和冷漠等劣根性依旧存在。

鲁迅通过揭示他们身上存在的落后的思想和意识,最终是要使他们在今后的道路上能够醒悟、勇猛,能够建设一个新社会,而不是/皮毛革新过后,思想仍然陈腐守旧0。

2.对统治者的复仇鲁迅善于为弱小者向统治者进言,他的最终目的是引导人们去认识当前的黑暗现实和攻击那些黑暗势力。

鲁迅的复仇不是为了泄私愤,他认为,被压迫者向压迫者复仇,那是理直气壮的,是理所当然的。

5铸剑6是一篇典型的复仇作品,把复仇的对象直接针对封建社会的最高统治者)))暴君楚王。

攻读硕士学位研究生学位论文题目: 论鲁迅作品中的复仇主题院(系、部):师范学院学科专业: 中国现当代文学研究生:吴红莲指导教师:邹志远张景忠延边大学二OO三年五月九日论鲁迅作品中的复仇主题 摘 要 仰望20世纪中国文学的星空,鲁迅无疑是最为璀璨耀眼的一颗星:无论是在他生前亦或是身后,无论是对他的炙热的褒扬亦或是卑劣的辱骂,鲁迅总是一个让人无法漠视的夺目的存在——尽管他本人曾经强调“凡对于时弊的攻击,文字须与时弊同时灭亡”。

[1]时间已走进21世纪,学界预言“在这未来的一百年中,整个世界将发生比20世纪更广泛、巨大、深刻的变化。

鲁迅研究无疑也会随着这种变化而变化,会反映这种变化于自身的结构之中,又对这种变化做出自己的反应,并投射其影响于这种变化之中。

”[2]本文即关注于身处文化冲突和政治冲突漩涡中的鲁迅的“问题情结”,考察鲁迅在精神探索过程中冲破自我局限实现超越的快意恩仇,并试图窥见到鲁迅的思想轨迹,以启迪我们更深入地认识和思考这个正处于文化转型中的大时代。

本文由七个部分构成。

引言部分,概述前人的研究成果以及本文 的研究视角、研究目的和意义。

第一部分“无血的大戮”,探讨鲁迅笔下对戏剧看客的复仇。

从启蒙者与被启蒙者之间的冲突着手,勾画了鲁迅的精神历程,归结出鲁迅自我肯定的复仇理念。

第二部分“无词的言语”,探讨鲁迅笔下对以怨报德者的复仇。

论述了拯救者在遭受所爱者的离弃后流露出的情感和心态,并进一步指出这是鲁迅自我精神的写照,从而归结出鲁迅自我压抑的复仇理念。

第三部分“无声的冷笑”,探讨鲁迅笔下对社会与自我的复仇。

对孤独个体在严冷社会的围追堵截之下逐渐走向复仇的心灵历程进行了解读,归结出鲁迅自我分裂的复仇理念。

第四部分“无忌的肉搏”,探讨了鲁迅笔下对残酷暴君的复仇。

阐述复仇者面对非法、非人道的专制统治表现出了直面死亡的勇气和意志,从中归结出鲁迅自我超越的复仇理念。

第五部分“彷徨于无地:复仇主题的困境”,探讨了鲁迅笔下复仇主体面临的无可逃避的两难的悲剧境遇及面对自我局限的困惑和思考,归结出鲁迅反抗绝望的生命哲学。

鲁迅复仇赏析

鲁迅的复仇(Revenge of Lu Xun)是中国近现代文学史上最具代表性的作品之一。

作为一

部短篇小说,它很好地反映出鲁迅作为一个忧患者痛苦的心灵,他有敏锐的观察力,深刻

的思想,幽默的文风使他的小说被认为是中国新文学的崛起的头脑灵魂。

在小说《复仇》中,鲁迅描述了一名因家道中落失而投入了辛苦的社会问题的主人公。

鲁

迅的文学主题就是他反映的人们的痛苦,以及他们在这些痛苦中难以承受的绝望情绪。

他

一直在强调,只有从根本上改变社会结构,不允许任何恶习存在,确保民主和自由,才有

可能拯救中国人民的痛苦现状。

因此,小说《复仇》描述的是一个硬汉李清照,他心怀愤慨,在为中国人民谋求复仇时勇

敢地去抵抗自己痛苦的命运。

他在斗争中,不仅仅追求利益,更为了责任和正义。

他的动

作表明了中国人民的活力和气质,他的故事也为新中国的实现开辟了一条道路。

此外,还有一点值得注意的就是,在新文学革命的鲁迅作品中,复仇是一个很重要的题材,是令文学家和读者全身心投入的作品,也是文艺复兴的重要动力。

在贫贱险恶的社会背景下,以复仇行动来反映压迫人民的苦难和令文艺复兴产生共鸣,为一个更加美好的未来作

准备。

总之,鲁迅的复仇小说对整个华文文学有着重要的影响。

它为社会的变革提供了独特的视角,也为人们提出了渴望进步的讯息,从而开创了新文学价值的伟大时代。

《复仇(其二)》解读摘要:鲁迅的散文诗《复仇(其二)》是对耶稣蒙难故事的改写, 融汇了作家个人深刻的生命体验, 表达了“横眉冷对千夫指”的复仇精神与“俯首甘为孺之牛”的牺牲精神。

本文试图通过对文本进行细读,体味文中困境与绝望中的精神报复之意以及深沉而无畏的自我牺牲精神,进而感受鲁迅当时的精神痛苦和生命体验。

关键词:鲁迅《野草》《复仇(其二)》文本细读《野草》向来以其晦涩难懂、意象繁复、歧义较多闻名,而精巧独特的艺术构思以及宛转复杂的多义性,也正是《野草》的独特艺术魅力所在。

《野草》集子中的《复仇(其二)》作于1924年12月20日,最初发表于同年12月29日。

在临近诞生、宽恕的日子里,鲁迅想到的是受难、复仇。

那么,在诞生和受难之间,在宽恕和复仇之间,在基督的十字架事件和鲁迅所书写的十字架事件之间究竟发生了什么?以下将通过分节的方法对文本进行细读。

一耶稣的形象对中国现代作家们来说影响是巨大的。

林语堂曾说:“上帝已不再是虚幻的, 它已从耶稣身上具体地表现出来。

这就是宗教, 完整而纯粹, 绝对不是一种假设。

”[1]耶稣是作为一种献身人格和爱的宽恕的人格被中国作家接受的, 因此, 作为基督教核心概念的“上帝”与“耶稣”,对于中国现代作家来说, 与其说有着宗教意义, 不如更确切地说是文化的意义。

从《复仇(其二)》的内容层面上来看,《复仇(其二)》直接取材于基督教《圣经新约全书》第27 章关于耶稣之死的记载。

鲁迅以这个古老的故事作题材,不过是利用这个古老的故事的躯壳来书写自己对于时代生活的感受,“耶稣受难”被赋予了新的灵魂、新的生命。

二具体到《复仇(其二)》,我将其分为两个大部分。

第一部分为第1-14节,主要描述了耶稣受难的过程。

耶稣基督意味着受难,意味着遭弃绝, 先知是通过受难来实现其拯救世人的天职。

“因为他自以为神之子, 以色列的王,所以去钉十字架。

”从“自以为”一词,可以体会到“大众”对这个“神之子”的不承认和不认可,甚至是讥讽和嘲弄,民众的一种看好戏的心态跃然纸上。

孤独者从愤激到冷峻的复仇——鲁迅《复仇》解读-中学语文论文孤独者从愤激到冷峻的复仇——鲁迅《复仇》解读涂洁贾小林鲁迅的《复仇》共两篇,写于1924年12月20日,又一同发表在1924年12月29日《语丝》周刊第7期上。

这两篇作品,属于同一母题的两个故事。

复仇,是鲁迅作品的一个鲜明的主题,也是鲁迅生平思想发展的一条主线;在《野草》里作者明确地以《复仇》为题。

在《野草》英文译本序中说:“因为憎恶社会上旁观者之多,作《复仇》。

”所谓的“旁观者”的看客心态,在先生的小说,杂文,乃至书信、谈话等中都屡屡提及,但从对象关系上来看,似与别处又有所不同,这其中表现着鲁迅先生崭新的思考。

下面我们来解读第一篇《复仇》。

全文共有九个自然段,可分为三个部分。

第一部分(1—3):爱与死亡:苦闷至极之生命两极。

这一部分是全文的总起,写复仇的缘起,借一种生理现象折射人的内心和情感的变化。

人在什么情况下才会萌发这样两种极端的行为——求得爱的宣泄和死的解脱呢?毫无疑问,人只有在极度苦闷压抑的时候才会如此。

散文诗的第一自然段写生命渴望爱、温情和拥抱,第二自然段写生命追寻杀戮和死亡。

第三自然段就是这两种情况发生之前的某个状态的一个剪切的镜头。

鲁迅是学生物学的,他懂得自然生命血液流动与人的情绪变化之间的关系。

“密密层层”而又极其微薄的血管里血液奔流,使人情绪舒畅,情感奔放,生命就会自然渴求“偎倚,接吻,拥抱”,生命也会以此得以“沉酣的大欢喜”,这里的“大欢喜”是佛家用语,代指人的情感的宣泄。

相反,人在痛苦至极、无法发泄的时候,就会因为苦闷抑郁而血脉瘀滞喷张,急于找到一个突破口,以“那鲜红的热血激箭似的以所有温热直接灌溉杀戮者”,这是情绪发泄的一种极端方式;结果便以“冰冷的呼吸,淡白的嘴唇”示人,使“人性茫然,得到生命的飞扬的极致的大欢喜”。

这里“生命的飞扬的极致的大欢喜”,就是生命的死亡,佛家说,死亡是人的生命的终极宣泄,也就是鲁迅先生所谓之“永远”。

3.2自我分裂的复仇理念 王富仁曾经谈到过,作为中国较早接受西方文化观念的启蒙主义者鲁迅不断追问为中华民族寻路的人的出路在哪里,即学习借鉴了西方文化观念的知识分子能否进入其所住居的现实空间,以实现对这个空间的原初意义和价值。

不幸的是在精神探索中鲁迅得出的答案令他对自己和像自己一样的寻路人的现实处境感到绝望,他发现他们的悲剧性命运是被历史地注定的:中国没有滋生和容纳形成于西方文化背景下的思想观念的土壤。

因此他们的思想追求注定要遭到社会顽固思想势力的本能排斥,甚至围追堵截。

面对这种无可逃避又无法改变的悲剧命运,不愿束手就死的鲁迅借他笔下的复仇者形象——魏连殳的人生选择做出了自己的回答。

他还曾对许广平说过:“我自己对于苦闷的办法,是专与袭来的苦痛捣乱,将无赖手段当作胜利,硬唱凯歌,算是乐趣,这活着就是糖罢。

但临末也还是归结到‘没有法子’,这真是没有法子。

”[33]于是“五四”新文化运动落潮后“两间余一卒,荷戟独彷徨”的鲁迅,在历经黑暗和绝望的生命体验后告别了年轻时慷慨激昂的英雄主义情结,回归个人主义的生命哲学,强调个体的生存而选择类似于“无赖手段”的方式进行复仇。

其代价便是妥协的自我在顺从所处环境并获得所谓的“尊重”之际,另一个秉持反抗意志的自我无时无刻不在承受着屈辱的痛苦折磨。

虽然这种无奈的选择是基于保存自我的需要,然而在这过程中对自我生命意志的压抑和消解,仍使抉心自食的鲁迅感到自我分裂的精神折磨。

这种自我分裂的复仇理念是鲁迅对现实人生的一个迫不得已的选择:在必败的命运中体会“聊胜于无”的所谓胜利的感受。

在内心深处,他也清醒地意识到,这种把无赖手段当作胜利的复仇理念实际是“自欺”之法,聊以自慰而已,因此最终鲁迅笔下的复仇主体还是走向了自戕复仇。

怎样看待鲁迅藉此表达的复仇思想呢?这样的书写是源于鲁迅如其笔下的狂人,惊恐地意识到“我未必无意之中,不吃了我妹子的几片肉”,自己也是做醉虾的帮手,也在帮着排吃人的筵宴。

“复仇”是鲁迅作品和思想的重要主题之一,尤其是《复仇》及其二与《铸剑》中所流露的“复仇思想”极大程度上丰富了鲁迅式哲学的内涵,拓展了其深度。

《复仇》以散文诗的形式,集中而深刻地勾勒了“荒漠上持刀相立的赤裸的一男一女”以“毫无动作”对“看客”进行“复仇”的图景,突出反映了鲁迅先生对当时大多数国民麻木而愚昧的憎恶,并立场鲜明地提出“复仇”的主张。

对于这篇文章的探讨,我们可以围绕“为什么复仇”、“如何复仇”、“复仇能成功吗”等三个问题展开。

有仇,就必有因缘。

倘若无缘无故,又何来这复仇二字?鲁迅将这二字命为题目,定是有一股熊熊的怒火在心头激烈的燃烧着。

他要向这仇恨的始作俑者展开复仇。

他要复仇,但不是用刀枪复仇。

他要用手中的那支笔,那支锋利尖锐的笔,扎向被复仇者们的血肉、骨髓、灵魂。

鲁迅先生曾明确表示,创作《复仇》的动机是“憎恶社会上旁观者之多”。

由于对社会上旁观者的憎恶,进而引发内心的痛处并将其展开;或者说由“人道主义”的问题触发,进而引发“个人的无治主义”的展开,从而孕育出最具个体特色的文学作品,是鲁迅创作的经典模式。

综合分析鲁迅先生的其他作品便不难发现,他所认为中国国民最突出的劣根性之一即是看客心理:庸众因无聊而将他人的一切举动事件化、戏剧化,从而旁观之,鉴赏之,以安慰自己的无聊。

他人,特别是其中所谓的“独异个人”,因此被压迫成演员,其爱与死——这生命中最庄严的举动,都在看客的围观中成为表演秀。

如果说仅仅是自己的热忱与鲜血被他人当做茶余饭后的谈资,似乎并不达到值得让人复仇的地步,那么就让我们来看看这一男一女所反映的现实主体吧。

他们有温热的血,有锋利的武器,有异于常人的姿态,有不破不立的胆识。

哪怕他们不是完全的“革命者”,也一定是“先驱者”。

在那个时代,先驱者是在无边黑夜中探求光明的人,是为国为民而战斗牺牲的人。

而当他们英勇就义前回眸凝望自己所奉献一切的山河大地时,却发现自己的奋斗被自己致力于救赎的人当做作秀,自己的鲜血不过是自欺欺人而一厢情愿的狂欢,感染不到“看客”分毫,这世界一如自己投入战斗前一般沉沦,又如何能不怒其不争、哀其不醒,又如何能不想要“复仇”?至于复仇的方法,可以说是“兵不血刃”而“一针见血”的。

16论《复仇》中鲁迅的复仇思想文/郭金霞摘要:复仇一直以来都是鲁迅作品中的一个重要主题,鲁迅决绝主义的复仇也体现着鲁迅勇敢的斗士精神。

鲁迅以沉默无所为的方式让看客无戏可看,他明知看客无法唤醒,复仇将带来虚无,仍坚持反抗复仇,复仇的背后更体现了鲁迅反抗虚无,反抗绝望的伟大人格。

关键词:复仇;看客;虚无;绝望《复仇》在《野草》中比较特别,是唯一同题的两篇,也是创作于同一天的两篇。

这两篇作品都是通过构筑两个故事场景来诠释“复仇”的内涵,一直以来对《复仇(其二)》的研究要比第一篇《复仇》的研究要多,本文将从复仇的对象、复仇的方式、复仇的结果和意义三个方面结合鲁迅其他作品阐释复仇背后隐藏的鲁迅矛盾复杂的心理。

一、复仇的对象在这篇文章中存在着两个对立的意象,一个是“裸着全身,捏着利刃,对立于广漠的旷野之上”的一男一女;一个是“要赏鉴这拥抱或杀戮”的路人们。

显然这篇文章复仇对象是来赏鉴这拥抱和杀戮的路人。

他们也就是鲁迅小说中常出现的看客。

在这些看客背后首先有一种从众心理的存在,从众心理的存在使看客数量扩展的更大。

《复仇》中最后说“觉得有无聊从他们自己的心中由毛孔钻出,爬满旷野,又钻进别人的毛孔中”[1]说明他们因无聊离开时从众心理在人群中蔓延之迅速。

正是这种从众心理使得看客人群蔓延迅速,复仇对象人群数量的庞大也暗示了复仇难度之大。

其次是看客具有冷漠麻木残忍的特征。

这些看客倘若仅仅是看些热闹就罢了,他们还要以一种病态的心理将被看者的行为转化为“虚假”的“演戏”来作为赏鉴的对象。

钱理群先生曾谈到过看客所看的对象有两类:一种是《祝福》中祥林嫂这样的生活中的“不幸的人”;一种是《药》里面的夏瑜,这是一位革命者,但他也成了茶馆里茶客清谈的对象。

《复仇》中看客所看的对象就属于后者,在《复仇》中我们从路人们最后极其失望的神态中,可以想象他们对于这出戏是充满了急切的期待的,而且路人们对于这“裸着全身,捏着利刃,对立于广漠的旷野之上”或拥抱或杀戮的人,在内心上对杀戮的期待要胜于对拥抱的期待,仿佛杀戮这样刺激的场景更能满足他们看戏的心理,品味血更能带来他们神经上的刺激。