民俗学 方山大鼓

- 格式:docx

- 大小:9.57 KB

- 文档页数:2

城镇化进程中非遗保护的困境与路径——以南京江宁非遗保护工作为例摘要:南京市江宁区的发展日新月异,在城镇化的建设中取得了丰硕的成绩,在调研的基础上,本文结合江宁区非物质文化遗产保护的工作实践,希望通过阐释江宁区非遗保护工作中的困境与路径,总结对策建议和经验启示,为城镇化进程中的非物质文化遗产保护事业提供新思路,探索新路径。

关键词:城镇化;非遗保护;困境;路径江宁原是南京的近郊。

2000年12月,经国务院批准,江宁撤县设区,伴随着多条地铁的开通、大学城的建设和南部新城的规划,江宁的发展突飞猛进。

目前,江宁区已经成为国家重要的科教中心和创新基地,航空、港口、铁路、公路交通体系汇聚,是我国东部地区重要的交通物流枢纽。

江宁在城镇化的过程中发生了巨大的变化,自然环境和人们的思想观念也出现了很多的转变,非遗保护工作遇到了一些困境,也探索出了一些方法和思路。

一、非遗保护工作的现状江宁历史悠久,人文荟萃,拥有数量丰富的历史文化遗存和非物质文化遗产,其中国家级非遗项目1项,省级非遗项目6项,市级非遗项目12项,区级非遗项目41项;省级非遗传承人4名,市级非遗传承人28人,区级非遗传承人54名,涉及民间文学、传统技艺、传统美术、传统音乐、传统舞蹈、传统体育、游艺与杂技、民俗等类别。

在江宁区层面,区文化和旅游局文化遗产科和江宁区非遗保护中心负责本区的非遗保护工作,建设了江宁区非遗展示馆和多家非遗传习所,举行了专题性的非遗展览,开设了非遗公益课堂,非遗传承人主题雅集等活动。

江宁区非物质文化遗产展示馆在江宁区民俗博物馆的基础上挂牌,专题性展览有金陵金箔主题展览,周岗红木主题展览,南京板鸭制作技艺主题展览等。

为了保护和传承非物质文化遗产,江宁区设立了非遗保护专项资金每年50万元,同时,对于60周岁以上的区级传承人每人每年补助1000元,另外每年评选出10至15名优秀传承人给予年度优秀传承人补助1000元。

江宁区运用媒体、学校、景区、社区联动的方式,宣传、弘扬和振兴非物质文化遗产,具体措施包括:与江宁融媒体合作拍摄了非遗项目和传承人的宣传片,在省市各个宣传平台以及网络媒体上播放;省级非遗项目方山大鼓已经在天景山小学和龙都小学形成校本教材,江宁剪纸、仿古牙雕、金陵玉雕、斫琴技艺等项目也在中学和小学开设传习课程;米秀街中学、天景山小学、牛首山风景区等建设了专题性的非遗传习所;多个景区和社区开展了“我们的节日”节庆活动,以及“文化遗产日”主题活动,在“五一”、“十一”长假期间还举办了“非遗进景区”的活动,面向旅游人群和社区民众普及宣传、参与体验非物质文化遗产。

山东大鼓是中国北方现存最早的曲艺鼓书暨鼓曲形式,相传形成于明代末期,已有三百五十多年的历史。

它发源于 鲁西北农村, 又名 "犁铧大鼓 ",或作 "梨花大鼓 "。

最初只是敲击犁铧碎片伴奏,采用山东方言来演唱当地的民歌小调,后 逐渐发展为有板式变化的成套唱腔、敲击矮脚鼓和特制的半 月形梨花片并有三弦伴奏的说唱表演形式。

山东大鼓在不同 的流布地区又分别称山东调、山东柳儿、梅花调、鼓碰弦、 犁铧片、梨花大鼓、铁片大鼓、怯大鼓、何老风等。

流布于 冀南、冀中广大城乡。

山东曲种。

发源于鲁西北农村,又名梨花大鼓、犁铧大鼓。

早期只以敲犁铧碎片来演唱当地的民歌曲调,后逐渐发展成 为有板式变化体结构的成套唱腔, 击矮脚鼓 ,敲特制的半月形梨花片 ,由三弦伴奏的演唱形式, 长期流传在农村中, 业余演唱。

再后出现流动的民间艺人 ,并形成孙、 赵两大门户 ,流传日益广泛。

明末清初诗人贾凫西运用鼓词形式写了《木 皮散人鼓词》 ,他端坐集市击鼓演唱 ,嬉笑怒骂,寄亡国之激愤。

清末 ,刘鹗在小说《老残游记》中描绘了白妞、黑妞在济 南明湖居演唱时的景况,中国的非物质文化遗产 山东大鼓由农民师史氏《历下志游》及凫道人《旧学盦笔记》均有所记述。

著名艺人山东大鼓清末以前,山东大鼓一直活跃于农村,著名艺人有郭老占、何老凤、范其凤、李老凤等,以后,白妞、黑妞进入城市演唱,女艺人大量增加。

享盛名的有上半截、下半截、盖山东、白菜心、郭大妮等。

20 世纪30 年代以后享名曲坛的是四大玉,即谢大玉、李大玉、赵大玉、孙大玉。

以后,杜大桂、姬素英、鹿巧玲相继而起,流传地区不仅山东城乡,而且南至徐州、南京、上海,西至郑州、洛阳、汉口、重庆,北至北京、天津、东北各地,盛极一时。

但自西河大鼓、河南坠子兴起之后,山东大鼓渐趋衰落。

山东大鼓主要分南口、北口两大流派。

南口流传广,影响大,早期原唱快口,唱腔流畅动听。

《老残游记》中描写白妞所唱《黑驴段》,节奏全是快板,越唱越快,如“大珠小珠落玉盘”,字字清楚,实属独到。

山西非物质文化遗产山西是中国的一个省份,位于中国的北部。

山西是中国重要的历史文化名城之一,拥有丰富的非物质文化遗产。

这些非物质文化遗产包括了各种传统艺术、民族风情和习俗等,体现了山西独特的文化特点。

下面我将为大家介绍一些山西的非物质文化遗产。

首先是山西的传统音乐艺术。

山西的传统音乐艺术以散曲和山西评弹为代表。

散曲是一种民间艺术形式,流传于山西的农村和乡间。

它以简单的旋律和质朴的歌词表达农民的生活体验和情感,使人们感受到了农民的辛勤劳动和真挚情感。

山西评弹是一种流行于山西地区的弹拨乐器音乐。

它以豪放的旋律和丰富的音乐表达,生动地描绘了山西的风土人情和民间故事,使人们感受到了山西的独特魅力。

其次是山西的传统舞蹈艺术。

山西的传统舞蹈艺术以刀鼓舞和蓝海锣鼓舞为代表。

刀鼓舞是山西的一种古老舞蹈形式,它以锐利的刀和鼓的节奏为特色,舞者们表演出矫健的身姿和精湛的技巧,让人们感受到了山西人民的勇敢和坚韧。

蓝海锣鼓舞是山西的一种民间舞蹈形式,它以蓝海镇的锣鼓声和舞蹈动作为特点,舞者们身着五颜六色的服饰,舞动起来热情高昂,让观众感受到了山西人民的热情和豪放。

另外,山西的传统戏剧艺术也是其非物质文化遗产的重要组成部分。

山西的传统戏剧艺术以晋剧和豫剧为代表。

晋剧是山西的一种传统曲艺形式,它以优美的旋律和悠扬的唱腔为特点,演员们用独特的表演技巧和传统的化妆服饰扮演各种角色,让观众感受到了山西的历史和文化。

豫剧是山西的又一种传统剧种,它以精湛的表演技巧和细腻的演唱为特色,演员们用真情实感地演绎故事,透露出浓郁的山西风情和民间智慧。

除了音乐、舞蹈和戏剧艺术,山西还有许多其他非物质文化遗产值得一提。

例如,山西的传统刺绣艺术是中国的非物质文化遗产之一,它以精致的刺绣技巧和独特的图案设计为特点,被誉为“人类文化艺术的瑰宝”。

山西的剪纸艺术也是非常有名,它以精致的剪纸手法和独特的图案形式为特色,被列入了山西省非物质文化遗产保护名录。

山西十大民俗之民歌(山西十大民俗风情)山西省承载着太多悠久的历史,今天专业人士就带大家看一下山西的十大民俗风情。

1.民间剪纸山西人的剪纸文化流传已久,每年过年,家家户户的窗户上都会贴满红纸剪好的窗花,剪纸就是这样一种扎根民众之间,与人民生活紧密关联,为千家万户增色添喜的一种民间艺术形式。

2.山西民间社火山西民间社火是中国传统大年—春节期间的民间自演自娱活动,社,即土地神;火为火祖,是传说中的火神,燃起篝火尽情歌舞,心中也燃起了熊熊火焰。

3.威风锣鼓威风锣鼓起源于尧舜时代,兴盛于隋唐。

现在的民间仍旧流传着这样一种热闹方式,锣鼓敲打起来,欢庆的氛围也就弥漫开来。

4.民歌民歌:我国最早的诗歌总集《诗经》中的《唐风》和《魏风》,现在这些诗歌仍旧会出现在电视剧中,非常具有代表性。

5.戏曲山西是中国戏曲的摇篮。

元曲四大家之中三人都是山西人:《窦娥冤》作者关汉卿、《倩女离魂》的作者郑光祖、《墙头马上》的作者白朴。

6.炕画山西有在炕周围墙上作画的习俗。

这些画用来装饰房间和保护粉刷的墙壁。

炕画内容丰富,从风景,花鸟,野兽到历史和传说故事。

7.刺绣山西农村的这种手工作品十分普及。

各地的刺绣都有它们独特的形式:有的华丽精美,有的庄严清晰,有的简单精制。

8.平阳木板年画源于宋朝平阳(古临汾)的木板年画艺术在元、明、清时期得到广泛发展。

宋朝灭亡以后,元代统治者强迫许多印刷工人从南方迁到平阳,使这里成为印刷工业的中心,从而产生了平阳木板年画。

9.面塑面塑,俗称面花、礼馍、花糕、捏面人,是源于山西的汉族民间传统艺术之一,以糯米面为主料,调成不同色彩,用手和简单工具,塑造各种栩栩如生的形象。

10.祁太秧歌祁太秧歌是一种山西省的汉族民间戏曲艺术。

因其产生于祁县、太谷而得名。

又因其在榆次、平遥、介休、交城、文水、汾阳、太原等晋中地区广为流传,故又称“晋中秧歌”。

澧州⼤⿎最早的渊源,苗民最早的王国——城头⼭澧⽔悠悠话⼤⿎王国玫澧⽔孕育了澧阳平原,澧阳平原引领了南⽅史前⽂化。

这块富饶⽽⼜神奇的⼟地上,有500多处重要的史前和商周时期遗址。

其中最著名的,便是闻名遐迩的城头⼭,它是六千年前长江流域最⼤的古城,统领着澧阳平原众多的聚落,开创了世界最早的稻作⽂明。

澧⽔悠悠流淌,低吟浅唱,诉说着古城往事和风⼟⼈情。

⾃古以来,这⾥商贾云集,各种⽂化习俗也在此交融汇集。

其中,最数澧州⼤⿎源远流长。

澧州⼤⿎,亦称孝⿎、丧⿎,也就是⽼⼈去世后的祭⿎。

最早也叫⿎盆歌,已经列⼊国家级⾮物质⽂化遗产名录。

在湘北⼀带,⽼⼈仙逝后,定要请上⿎匠,在灵堂⾥打⿎说书。

附近乡民闻讯,蜂拥⽽⾄,灵堂⾥座⽆虚席。

⿎匠饱含激情,击⿎⽽歌,把⼀段⽿熟能详的史书,演绎得曲折动⼈,荡⽓回肠。

到丑时,四野万籁俱寂,亡灵要起程上路,该是“送哥郎”的时候了,也就是真正的祭⿎开始了。

这时刻,先前激昂的⿎点突然变得悲切凄凉,唱腔如泣如诉,唱词更是哀婉悲伤。

情到深处,守灵的满座宾朋⽆不潸然泪下,灵前孝⼦孝孙、孝⼥孝媳更是恸哭⼀⽚,长跪不起……⿎打三通响,听我送歌郎……⼈⽣梦⼀场,百岁也要亡。

在世受磨难,死后上天堂……孝⼦莫悲伤,绕棺上宝⾹。

只待五更过,送母去路上……这种特有的民间曲艺,在当地⼈看来,是陪亡灵安亡魂的最⾼礼数。

⾄于它的由来,有很多种说法。

其中起源最早的,也是有据可查的,就是苗族的祭⿎辞。

也许有⼈会问,源⾃澧⽔流域的澧州⼤⿎怎么会与苗族扯上关系呢?我们不妨拂去数千年的历史风尘,了解⼀下先祖们可歌可泣的创世征战史,倾听澧州⼤⿎最早的渊源。

在贵州苗族的聚居地,每年都有⼀次规模⽐较⼤的祭祖活动。

在这个活动中,最⾼潮的部分,就是⿎王⽤苗⼈最古⽼的语⾔,说唱祭⿎辞。

有⼼⼈把它搜集整理出来,惊奇地发现这哀婉动⼈的祭⿎辞就是⼀部苗族的“史记”。

辞中说的是祖先创世与迁徙征战的悲壮历史,他们的先王是个精通巫术的⾸领,⽒族庞⼤,拥有9个⼥⼈⽣了40多个⼉⼦。

山西十大特色民间艺术形式1.花腔鼓2.定襄蒋村3.晋中妈祖信仰4.临猗地台戏5.“四句”秧歌剧6.翅果油熬制技艺7.汾西地灯秧歌8.灵丘制针9.中和节10.迎喜神NO.1花腔鼓花腔鼓是襄汾县赵雄村一带流行范围很窄但又影响广泛的民间傩舞。

花庆鼓”是一种流行范围很窄但又影响广泛的民间鼓乐,据查证相关资料和走访当地艺人,其仅为襄汾县赵康镇赵雄村独有。

它以扁鼓、梆子、小锣、夹板四种乐器为一组,依人数多少分成若干组进行表演。

在表演中,所有参与者都各自佩戴不同形象的鬼卒面具,其均无下颌,并依所戴面具形象,配挂红、黑、长各不同的三绺或满把胡须。

在过去除五鬼光头外,判官和其他鬼卒顶两侧均插有形似摺扇的纸花两朵,以示阴间鬼魁,但现在已没了这样的区别,而全部则以方巾裹头。

在表演中,判官和各类鬼卒,形象凶恶狰狞,或立眉瞪眼,满脸横肉;或凶恶阴险,用蓝、绿色涂抹,更渲染得阴森恐怖,令人生畏,故民间“阴鼓”之称,是一种典型而又少见、具有独特表演风格的民间鼓乐,曾先后参加了电影《炮打双灯》和中央电视台七套“乡村大舞台”等电影、电视节目的拍摄,在多项民间广场文化表演中获奖,受到了广大群众的喜爱。

说起花庆鼓要追溯到唐朝贞观年间,唐太宗李世民阳寿已尽,阴府判官因感于太宗为国为民之情,不忍世因主而乱,所以私自改了生死簿,为其增加了寿数而触犯天条,依律当诛,但玉皇感其为民之初衷,从轻发落,给予游乡示众。

有一名叫花庆的鼓师,为判官之举所动,回家后苦思冥想,七天水米未进,到第七日子时幡然醒悟,于是操鼓而击,为后人留下这铿锵激昂、节奏明快、独树一帜的精美鼓乐,后世为纪念他起名"花庆鼓"也称“花腔鼓”。

花庆鼓为民间打击乐,表演者使用扁鼓、梆子、小锣、夹板四种乐器,无锣和铙,这是与其他鼓乐队所不同的,另外在表演中还有判官、小鬼等进行仿阴府舞蹈,为节日增色不少。

这一鼓种在明末清初达到鼎盛,成为当地年节必不可少的表演项目,被看作是扶正祛邪求宁保安的象征。

湖南“湘北”大鼓调查报告作者:陈晓来源:《文艺生活·文艺理论》2014年第01期摘要:湘北大鼓是流传在湖南湘北地区的一种民间曲艺形式。

本文将从湘北大鼓的渊源、简介谈到它的特点与流派,最后通过调研与实地考察了解湘北大鼓的各要素,希望藉此帮助更多的人了解这一民间艺术奇葩。

关键词:湘北大鼓;民间曲艺;特点中图分类号:J825 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2014)02-0166-01湘北大鼓是流传在湖南湘北地区的一种民间曲艺形式,是一种用声腔变化、说唱相间叙述故事的说唱艺术。

因为受到楚俗巫风的影响而具有鲜明的艺术特点和魅力。

它来自民间、操作简便、角色灵活、演出场地多变,深受当地群众喜爱。

一、湘北大鼓的渊源与简介湘北大鼓又称“孝鼓”、“孝歌”、“盆鼓歌”,是湖南湘北地区道教文化中丧葬文化的表现形式。

相传它最早起源于庄子的“击盆而歌”,在大鼓艺人中现在还传承着“神农治五谷,轩辕治衣服,庄子兴起打盆鼓”的鼓词。

据现有资料考证,湘北大鼓在明末清初形成并传入现在的湖南湘北地区,至今已有400多年的历史。

它是一种来为悼念亡人所进行的一种活动形式,俗称陪亡人,在最初一般出现在孝堂,唱给守夜的人听。

上世纪60年代中期,当时“破四旧、立四新”的政治环境下,打击道场,湘北大鼓也收到一定的冲击,进入了一段时间的沉息期。

1981年,改革春风吹来,常德市举办全区首届民间曲艺汇演,临澧大鼓艺人严昌春、金行文表演湘北大鼓《生产责任制好》获得金奖,至此,湘北大鼓渐渐走出围城,走向蓬勃。

同年,报相关文化部门批准,正式命名为“湘北大鼓”。

2011年,进行了湘北大鼓的域名注册。

湘北大鼓是一门说唱艺术,道具为一面大鼓,唱词基本结构为七言句,后来发展到十字句,每段要求一韵到底,常用韵为:天、地、人、和、龙、虎、豹、豺、黄、花、绿、黑。

最早是一人一鼓坐在丧堂中演唱,改革开放后形式多样,有对鼓、群鼓,除了在丧堂中还走进茶馆、登上舞台,伴奏乐器也越来越丰富,如:土锣、铜、唢呐、月琴等。

山西省长子县物质文化遗产推荐小短文山西省长子县物质文化遗产的钢板书别名“犁铧大鼓”,又称“梨花大鼓”,因说书者手持钢板演唱而得名。

清光绪二十年(1894)年,艺人王双根、朱老三先后携家带口逃荒到长子县,将这种说唱艺术形式带入。

因师祖为两人,所以长子钢板书至今仍分南北两派,北派以说为主,演唱真假嗓结合,代表人物有王双根、张余金;南派则以唱为主,全用假嗓,代表人物有朱老三、董小秃、周小唐、陈有命、施全忠、申锁则。

长子钢板书一般不适合多人演唱,表演形式为说书者一人,兼击板鼓,俩人操琴,乐器仅有三弦、二胡各一把,如今加入板胡、扬琴、电子琴等乐器。

所持乐器不是铜片而为钢板,不是月牙形而为长方形,因铜片悦耳柔和与演变后的曲种音乐不合,而钢板高脆更适合钢板书的曲种音乐,这也是外来曲种变异后融入地方曲调的一种器乐的改革。

传统书目有《呼家将》、《小八义》、《响马传》等;新编书目有《谁过谁家的门》、《迈新步》、《访书记》、《四丑开会》、《叫爸爸》、《智取北高庙》等。

长子钢板书从表演形式、唱腔音乐、伴奏乐器到传统节目,都具有极强的地方特点,不仅对研究当地曲艺的历史现状与流变发展很有价值,而且对于研究当地的方言语汇、民风民俗、社会心理等等,也有重要的参考作用。

Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO:A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe investigation and research ofNanpi folk DrumC a n d i d a t e:Sun TongSupervisor:Prof.Liu JinzhuAcademic Degree Applied for:Master Degree of ArtsSpeciality:Music and danceUniversity:Hebei UniversityDate of Oral Examination:June,2014摘要南皮民间大鼓是南皮县流传最为古老的音乐形式,流传范围广泛。

论文通过对南皮民间大鼓流派、起源、发展、现状,以及艺术手法、社会功能等多方面的阐述,总结出了南皮民间大鼓的艺术特点及价值。

对南皮民间大鼓的传承、保护和对南皮地区音乐形式的研究,有着重要的意义。

论文通过对南皮民间大鼓文献资料、音像资料的整理和对其特点的综合研究,旨在发现南皮民间大鼓的自身价值,对南皮民间大鼓进行传承和保护。

论文运用了文献研究法、田野调查法、访谈调查法等,围绕南皮民间大鼓的起源、流派、发展、现状几个方面进行,分析得出了南皮民间大鼓的艺术特点,从而更好地研究南皮民间大鼓的自身价值。

本文通过五部分对南皮民间大鼓进行了分析和阐述:第一章从历史的角度对南皮民间大鼓的流派进行了划分;第二章通过调查的方式对南皮民间大鼓的演变进行了说明;第三章从专业角度对南皮民间大鼓的艺术特点做出了分析;第四章透过社会功能阐述了南皮民间大鼓在当地的社会地位;第五章介绍了南皮民间大鼓的传承,并针对其价值和保护发表了自己的观点。

关键词:南皮大鼓流派艺术特点传承AbstractNanpi folk Drum is our most ancient music form, spread wide range. Papers from the Nanpi folk Drum folk genre, origin, development, status quo, and various artistic techniques, social function, summarizes the Nanpi folk Drum art characteristics and value. Nanpi folk Drum inheritance, protection and Nanpi areas in the form of music research, has important significance.Papers from the Nanpi folk Drum literature, audio-visual materials and the comprehensive study of its characteristics, Nanpi folk Drum is designed to find their own value, carried on the inheritance of Nanpi folk Drum and protection. Paper USES the literature research, field investigation, interview investigation method and so on, around the origin of Nanpi folk Drum, genre, development and status quo of several aspects, analysis the Nanpi folk art characteristics of the drums, so as to better study the Nanpi folk Drum own value.Based on the five parts of the Nanpi folk Drum are analyzed and expounded: the first chapter from the Angle of history, Nanpi folk Drum genres were divided; The Nanpi folk Drum through investigation of the evolution of the southern folk drum skin is illustrated; The third chapter, from the Angle of professional Nanpi folk Drum art characteristic made the analysis; The fourth chapter through the social function describes the Nanpi folk Drum in the local folk social status; The fifth chapter the Nanpi folk Drum of succession, and its value and protect published his views.Key words:Nanpi Drum genre art features memory目录引言 (1)第1章南皮民间大鼓的历史渊源及流派 (4)1.1南皮县人文地理环境 (4)1.1.1南皮县地理环境 (4)1.1.2南皮县人文环境 (4)1.2南皮民间大鼓的流派及渊源 (5)1.2.1孙清屯大鼓 (5)1.2.2焦山寺大鼓 (6)1.2.3倪官屯大鼓 (6)1.2.4南皮民间大鼓的“南柜”、“北柜”之分 (8)第2章南皮民间大鼓的发展演变及现状调查 (9)2.1南皮民间大鼓的发展演变 (9)2.2南皮民间大鼓与其他艺术形式的关系 (10)2.3南皮民间大鼓的流传区域及演出场所 (11)2.4南皮民间大鼓的传承方式及记谱法 (12)2.5南皮民间大鼓流传曲目 (15)2.6大鼓队的经济来源 (16)第3章南皮民间大鼓的艺术特点 (17)3.1演奏特点 (17)3.2节奏特点 (17)3.3音乐发展手法 (18)3.4曲式结构特点 (21)3.5乐器及乐队编制 (22)3.6演奏技法及鼓式 (25)第4章南皮民间大鼓的社会功能 (28)4.1宗教、丧葬及祭祀活动 (28)4.2婚嫁习俗 (29)4.3庆典活动 (29)4.4民间花会活动 (30)第5章南皮民间大鼓的价值及传承保护 (32)5.1南皮民间大鼓的价值 (32)5.1.1文化价值 (32)5.1.2艺术价值 (32)5.1.3社会价值 (33)5.2南皮民间大鼓的传承情况及特点 (34)5.2.1南皮民间大鼓的传承谱系及特点 (34)5.2.2代表性大鼓队及传承人 (37)5.3保护措施 (38)结语 (40)参考文献 (41)致谢 (42)引言1、研究现状南皮民间大鼓是南皮地区流行最为广泛的民间艺术形式之一,近些年已经受到了南皮县各相关文化宣传部门的重视,并准备申请“河北省非物质文化遗产”。

中江县非物质文化遗产作文题目在四川这片广袤而多彩的土地上,中江县宛如一颗隐匿在山水之间的珍宝。

这里不仅有秀美的自然风光,更有着丰富深厚、源远流长的非物质文化遗产,它们就像是历史长河中闪烁的繁星,照亮着中江人的生活,也温暖着每一个走进这片土地的人的心灵。

要说中江县的非物质文化遗产,那得数仓山大乐最是令人瞩目。

有一次,我有幸亲眼目睹了一场仓山大乐的表演。

那场面,真叫一个震撼!还没开始呢,现场就已经挤满了人,男女老少,个个脸上都写满了期待。

随着一声响亮的锣声,表演正式拉开了帷幕。

只见鼓手们身着鲜艳的传统服饰,精神抖擞地站在巨大的鼓前。

那鼓,大得超乎想象,差不多得有一人多高,鼓面上画着精美的图案,龙飞凤舞的,好不威风!鼓手们双手紧握鼓槌,那鼓槌也不一般,又粗又长,拿在手里沉甸甸的。

音乐一起,鼓手们瞬间发力,鼓槌重重地落在鼓面上,发出“咚!咚!”的巨响,仿佛是天神在怒吼。

每一下敲击都充满了力量,那声音震得我心都在颤抖。

再看那敲锣的师傅,也是神情专注,锣声清脆响亮,和着鼓声,此起彼伏,交织成一曲气势磅礴的乐章。

还有那些吹号的乐手们,他们鼓起腮帮子,用力地吹着,号声悠扬,穿透云霄。

那号声中,仿佛饱含着中江人民的喜怒哀乐,诉说着这片土地上的古老故事。

围观的人们都被这精彩的表演深深吸引住了,大家眼睛一眨不眨地盯着舞台,不时爆发出热烈的掌声和欢呼声。

我旁边的一位老大爷,一边鼓掌一边激动地说:“这仓山大乐啊,咱从小听到大,每次听都觉得特别带劲!”旁边的一位大妈也跟着点头:“就是就是,这可是咱们中江的宝贝,得好好传承下去!”除了仓山大乐,中江县的继光挂面也堪称一绝。

有一回,我跟着朋友去了一家制作继光挂面的小作坊,想要亲眼看看这神奇的挂面是怎么制作出来的。

一进作坊,就看到师傅们正在忙碌着。

他们面前是一排排长长的木架,上面挂满了细细的面条。

阳光透过窗户洒在面条上,泛着金黄色的光芒,好看极了。

师傅们的手艺那叫一个娴熟。

只见他们先把和好的面团放在案板上,用一根长长的擀面杖不停地擀压,面团在他们的手下就像是听话的孩子,不一会儿就变得又薄又匀。

细数山西民间锣鼓感受三晋深厚文化鼓是我们祖先的乐器,远在原始社会就有了鼓。

不但有黄帝造鼓的传说,还有出土文物佐证,鼓是中华民族文化遗产中的佼佼者。

传至今日,全国的鼓有上千种,山西的鼓品种亦不下几十种,上溯到远古文化的“土鼓”,“鼍鼓”,下及现在从大到周盈丈几的帅鼓到小才几寸的手鼓,山西确是中国鼓文化的发祥地之一。

鼓在山西,族旺支繁。

既有自成一家的清锣鼓,又有吹打锣鼓、鼓舞、锣鼓经及庙堂锣鼓。

丰厚的积淀,多彩的艺术,凝聚了多少民众,又使多少中外学者专家把取景框对着它来。

鼓文化已成为三晋文化的代表,成为黄河文化的一面旗帜,不但为三晋大地添彩,更为中华民族增光。

一、清锣鼓清锣鼓主要有《威风锣鼓》、《太原锣鼓》、《绛州鼓乐》《岳村孤子》、《斤秤锣鼓》等。

威风锣鼓1988年以来,山西的威风锣鼓从农运会到亚运会,从省城的民间艺术节到天安门广场的四十周年大庆,真正打出了山西民间艺术的威风,誉享全国,声闻世界。

威风锣鼓是流行在霍州、洪洞、汾西、临汾一带的民间广场艺术。

相传,公元619年,李世民在霍州大战刘武周部,击鼓迎战,鸣锣收兵,进退有序,取得了胜利,于是流传下威风锣鼓。

这种锣鼓的特色就是“威风”,即音响威风、曲式威风、场面威风、舞姿威风。

太原锣鼓太原锣鼓是流行在太原和晋中一带的一种锣鼓音乐。

曲牌有:“流水”、“一二五”等多种。

“流水”,相传自后汉刘智远,刘的妹妹住太原古寨村,每逢出动以锣鼓相迎,演奏曲牌取福如东海长流水之意。

“一二五”则是根据马锣击打节奏而得名。

太原锣鼓所用乐器分大小两组,以大家什享名。

其乐器为大鼓(有的直径五尺左右)、大铙、大钹,大鼓为领奏。

小家什为战鼓、马锣、二钹铰子。

演奏徐缓时如潺潺流水,急骤时则似大浪奔腾;轻敲时鸾铃叮当,重击时霹雳轰鸣。

演奏者情态激奋,忽而抛镲亮相,忽而怀抱金瓜。

音响、感情、表演交织融汇,引人人胜。

太原锣鼓常常把竞争引入演奏,分两队对垒进行。

甲队一曲终了,乙队一曲开始,或两队同时开打。

特别企划05北京纪事06五音大鼓的鼓五音大鼓的瓦琴贾云明在调理瓦琴贾云明在调理三弦爱不释手齐殿章在调试鼓音29日,孙明舜写的《密云发掘古老民间曲艺五音大鼓》又刊登在《京郊日报》上。

为什么用“纳西古乐”来称谓呢?因为当时丽江的纳西古乐炒得厉害,而密云的五音大鼓不说在外面,就是在密云本地都默默无闻。

为了引起人们的注意、吸引读者的眼球,由于二者都是民间的,都和音乐有关系,所以我就借用了“丽江的纳西古乐”来称呼“密云的五音大鼓”,果然效果非凡。

同年,北京电视台的很多频道都对五音大鼓进行了采访报道。

北京电视台和北京其他媒体的密集报道,加上中央电视台各频道的关注,他们也和新闻科联系,陆陆续续进行采访报道,这样五音大鼓被人们所关注。

何为五音大鼓《中国音乐词典》“北京琴书”条目中记述:“五音大鼓,清代道光年间(公元1820至1851年)兴起于北京的东南郊及河北省安次县农村,因以三弦、扬琴、四胡、鼓、板伴奏,再加上演员的唱腔,合为五音,故也。

”上述记叙与蔡家洼村的五音大鼓略有出入,蔡家洼村五音大鼓的主要乐器有瓦琴、打琴(扬琴)、三弦、四胡、书鼓五件,主唱并配有简板(竹木板或钢板),由5人演出。

主唱站立,双手分持鼓槌和简板,击鼓说唱,其余4人伴奏。

唱书人开始说唱时,五音和鸣、旋律悦耳,所以称五音大鼓。

从《中国音乐词典》记述的五音大鼓可以看出,它与蔡家洼的五音大鼓不一样:它的主要乐器是4件,而蔡家洼的是5件,多了“瓦琴”。

蔡家洼村五音艺人们在排练艺人们在排练特别企划07孩子们对五音大鼓这门古老的艺术充满了好奇支走进北京成为供市民欣赏的舞台艺术,它就是由安次五音大鼓发展成单琴大鼓后,又发展成现在的北京琴书。

另一支则是由安次传入密云五亩地村的五音大鼓。

在流传过程中,它吸纳了奉调、乐亭调、梅花调、悲调等其他鼓曲的腔调,从而有了原生态的鼓曲基因。

由刘小平老师的考证和老艺人齐玉春的描述,我们大概厘清了蔡家洼五音大鼓的脉络:安次、武清——兴隆火焰山——北京密云蔡家洼五亩地村。

山西踢鼓子秧歌的源与流山西踢鼓子秧歌是中国传统民间舞蹈表演艺术的一种,起源于山西省的民间社会。

它是一种集合了歌唱、舞蹈、音乐、表演等多种艺术元素的综合艺术形式,代表了山西地方文化的独特魅力。

踢鼓子秧歌不仅在山西地区流传广泛,还在全国范围内备受欢迎,成为了中国非物质文化遗产的一部分。

踢鼓子秧歌的源与流是一个历史悠久而又充满魅力的话题,让我们一起来探究一番。

踢鼓子秧歌的起源可以追溯到中国古代。

据传统文献记载,踢鼓子秧歌起源于中国北方的古代祭祀活动。

这种活动主要是在一些节令和重大的农事活动中举行,目的是祈求风调雨顺、五谷丰登。

在祭祀活动中,人们会通过歌唱、舞蹈和击鼓的方式来表达对神灵的崇敬和祈福。

这就是踢鼓子秧歌最初的形态。

随着社会的发展和演变,踢鼓子秧歌逐渐从祭祀活动中脱颖而出,成为了一种独立的表演艺术形式,进而传承至今。

踢鼓子秧歌在流传的过程中,受到了各种地域文化的影响和融合。

山西作为踢鼓子秧歌的发源地,对其影响尤为深远。

山西地处黄河流域,自古以来就是华夏文明的发祥地之一,其丰厚的历史文化底蕴为踢鼓子秧歌的演变提供了土壤。

在山西,人们对踢鼓子秧歌进行了继承和发展,逐渐形成了独具特色的表演风格和表演形式。

山西踢鼓子秧歌在表演时,常常配合着锣鼓、唢呐等传统乐器,舞者们穿着色彩鲜艳、富有地方特色的服饰,通过高昂、激烈的舞步和精彩纷呈的动作,展现出了浓厚的地方民俗风情。

在山西省各地,踢鼓子秧歌都有着自己特定的表演形式和风格,如晋南的“堆城秧歌”、临汾的“皮影秧歌”、太原的“城北秧歌”等,每种秧歌都有着其独特的神韵和魅力。

踢鼓子秧歌的传承和发展离不开民间的参与和推动。

在山西省,踢鼓子秧歌被视为一种丰富多彩的民间艺术形式,得到了广大民众的喜爱和支持。

每逢重要的节日,山西的各大城镇和乡村都会举办踢鼓子秧歌表演和比赛,吸引了大批观众前来观赏和欣赏。

踢鼓子秧歌的传承人和表演者们也在不断努力,通过举办培训班、举办比赛等方式,积极推动踢鼓子秧歌的传承和发展。

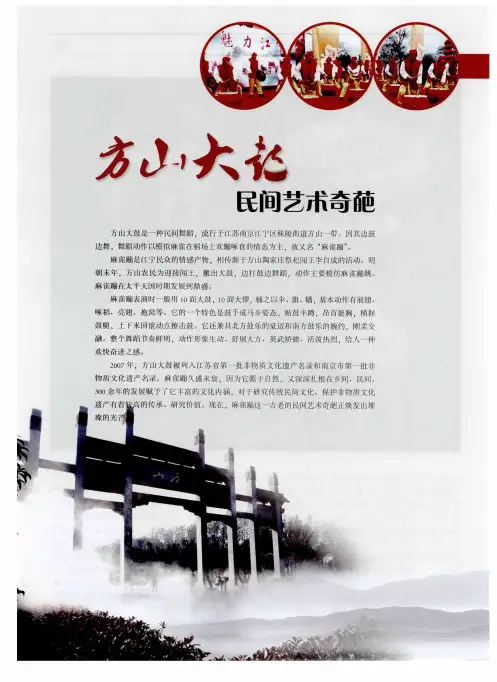

南京民俗——方山大鼓

源于南京市江宁区方山陶家庄每年农历三月初十至十三的祭祀活动。

擂鼓队由男性青壮年组成,全部白衣、白帽、白鞋。

10面大鼓、10面大锣,四周簇拥着“神”字大旗和纸人纸马,气势雄壮。

整个活动要持续3天。

相传陶姓祖先曾于明末随闯王李自成南征北战,是起义军的“鼓手”,专门擂“进攻鼓”、“得胜鼓”。

李闯王兵败后,他只身隐姓埋名逃至方山务农,繁衍后代。

因思念闯王,遂代代相传擂鼓以纪念。

清咸丰年间,陶家庄有青年名陶正昌,在太平军忠王李秀成帐下任亲兵,深得赏识。

太平天国失败后,李秀成被杀,陶正昌逃回家乡。

他与村民们约定,以李秀成当年三月初十来村这一天为纪念日,并用陶家庄特有的擂鼓敬神方式祭悼忠王和太平军英烈。

100多年来,方山大鼓从鼓点到韵律、节奏,以及伴舞编排,都有了极大的改进和提高,服装也由单一白色改为彩色,以示喜庆。

特别是以“得胜鼓”为节奏创作的《麻雀蹦》击鼓舞蹈,其声威和气势都达到了炉火纯青的地步。

太平天国时期是"麻雀蹦"发展的鼎盛期。

《天朝田亩制度》使农民有了土地,每年秋收后跳"麻雀蹦"以庆丰收。

而舞蹈中所摆阵势,也与太平军作战时的某些阵法相似。

大锣大鼓在舞蹈中既是道具,又是伴奏乐器。

此舞的基本动作和鼓点有"七五三"、展翅、啄稻、亮翅、抱窝等5种。

舞蹈时,双膝始终贴鼓成半蹲,学麻雀蹦跳状,膝部屈伸,带动身体上下起伏,围鼓作上下左右前后大幅度蹦跳。

整个舞蹈节奏鲜明,动作形象生动,英武矫健,活泼热烈。

近年"麻雀蹦"常在大型庆典中演出,深受群众喜爱。