“约哈里窗”认识和评价自我的方法

- 格式:docx

- 大小:49.43 KB

- 文档页数:4

乔哈里之窗的四个维度总结自己乔哈里之窗的四个维度总结自己一、引言乔哈里之窗是一种心理学概念,指的是每个人内心深处的四个维度,分别是:自我知觉、自我表达、自我理解和自我调节。

这些维度相互交织,共同构成了一个人的个性和心理特点。

通过深入理解和探索这四个维度,我们可以更好地认识自己,提高自我意识,改善心理健康,并且更好地适应外部环境和人际关系。

在本文中,我将根据乔哈里之窗的四个维度,对自己进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章,以便更深入地了解自己的内心世界。

二、自我知觉在乔哈里之窗的第一个维度中,自我知觉是指个体对自己的了解和认知。

通过对自我知觉的提升,我们可以更清晰地认识自己的优势和劣势,喜好和厌恶,以及内在的动机和情感。

在这方面,我发现自己相当注重个人成长和自我认知。

经常会用很多时间来思考自己的感受、情感以及对外界的反应。

也喜欢通过各类测试和问卷来更全面地了解自己,并不断优化自身个性和心理特点。

三、自我表达自我表达是指每个人在内心世界的自我意识和外部世界的自我呈现之间的平衡。

我发现自己比较善于用文字和绘画来表达自己的想法和情感。

通过不断地创作,我可以更好地释放自己内在的情感和压抑,同时也更好地理解自己的内心世界。

在与他人的沟通和交流中,也能够更好地表达自己的观点和情感,以获得更深入的交流体验。

四、自我理解自我理解是指个体对自己内在特质和情感的深刻认知和理解。

在这方面,我发现自己很擅长分析和思考自己的行为和动机,以期望更好地理解自己的内心世界。

通过不断地思考和探索自己的内心,我能够更深入地了解自己的动机和激励因素,并据此调整自己的行为和情感,从而更好地适应外部环境和人际关系。

五、自我调节自我调节是指根据自我认知和理解来主动调整自己的情感和行为。

在这方面,我意识到自己需要更加深入地理解自己的情感和行为,并据此来更好地调整自己的内心世界,以期望更好地适应外部环境和人际关系。

我还发现自己需要更多地关注情感管理和情绪调控,以更好地保持内心平衡和心理健康。

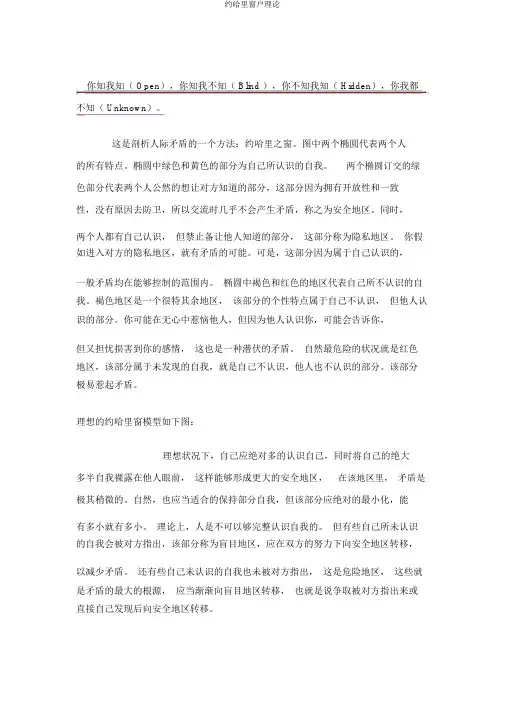

你知我知( Open),你知我不知( Blind ),你不知我知( Hidden),你我都不知( Unknown)。

这是剖析人际矛盾的一个方法:约哈里之窗。

图中两个椭圆代表两个人的所有特点。

椭圆中绿色和黄色的部分为自己所认识的自我。

两个椭圆订交的绿色部分代表两个人公然的想让对方知道的部分,这部分因为拥有开放性和一致性,没有原因去防卫,所以交流时几乎不会产生矛盾,称之为安全地区。

同时,两个人都有自己认识,但禁止备让他人知道的部分,这部分称为隐私地区。

你假如进入对方的隐私地区,就有矛盾的可能。

可是,这部分因为属于自己认识的,一般矛盾均在能够控制的范围内。

椭圆中褐色和红色的地区代表自己所不认识的自我。

褐色地区是一个很特其余地区,该部分的个性特点属于自己不认识,但他人认识的部分。

你可能在无心中惹恼他人,但因为他人认识你,可能会告诉你,但又担忧损害到你的感情,这也是一种潜伏的矛盾。

自然最危险的状况就是红色地区,该部分属于未发现的自我,就是自己不认识,他人也不认识的部分。

该部分极易惹起矛盾。

理想的约哈里窗模型如下图:理想状况下,自己应绝对多的认识自己,同时将自己的绝大多半自我裸露在他人眼前,这样能够形成更大的安全地区,在该地区里,矛盾是极其稍微的。

自然,也应当适合的保持部分自我,但该部分应绝对的最小化,能有多小就有多小。

理论上,人是不可以够完整认识自我的。

但有些自己所未认识的自我会被对方指出,该部分称为盲目地区,应在双方的努力下向安全地区转移,以减少矛盾。

还有些自己未认识的自我也未被对方指出,这是危险地区,这些就是矛盾的最大的根源,应当渐渐向盲目地区转移,也就是说争取被对方指出来或直接自己发现后向安全地区转移。

自然,约哈里之窗的应用不只这些!在政治上、经济学(客户研究)上也有理论的妙用。

附录:约哈里窗的应用 -------怎么进行自我剖析:认识自己,认识自己,除了身高、体重、血压等能够用仪器快速而简易地测出外,其余诸如对质量、能力、品性、性格等等的认识就不是那么简单了。

乔哈里之窗的四个维度总结自己摘要:一、乔哈里之窗的概述1.乔哈里之窗的概念2.乔哈里之窗的四个维度二、自我认识的四个维度1.公开区2.隐藏区3.盲目区4.封闭区三、如何通过乔哈里之窗提升自我认识1.深入了解公开区2.揭示隐藏区3.缩小盲目区4.突破封闭区四、总结1.乔哈里之窗在自我认识中的重要性2.提升自我认识的实践建议正文:乔哈里之窗,是一种用来描述自我认识和他人认识之间关系的理论。

它由美国心理学家乔瑟夫·勒夫和哈里·英格拉姆提出,将自我认识分为四个维度:公开区、隐藏区、盲目区和封闭区。

这四个维度有助于我们更全面、深入地了解自己,从而提升自我认识。

1.公开区:这个区域是我们自己和他人都知道的信息,包括我们的姓名、年龄、职业等基本信息。

提升公开区的认识,可以通过展示自己,积极参与社交活动,主动与他人分享自己的经历和想法来实现。

2.隐藏区:这个区域是我们自己了解,但他人不知道的信息,如我们的秘密、恐惧、担忧等。

揭示隐藏区,需要我们勇于面对自己的内心,通过自我反省、写日记等方式,挖掘并了解这些隐藏的情感和需求。

3.盲目区:这个区域是他人了解,但我们自己不知道的信息,如他人对我们的看法、评价等。

缩小盲目区,可以通过倾听他人的意见,尤其是那些我们信任和尊重的人,以及时刻关注自己的言行举止,了解他人是如何看待我们的。

4.封闭区:这个区域是他人和我们都不知道的信息,如我们潜在的能力、未发掘的兴趣等。

突破封闭区,需要我们勇于尝试新事物,不断挑战自己,发现自己的潜能和兴趣。

总之,乔哈里之窗为我们提供了一个全面认识自己的框架。

通过深入了解公开区、揭示隐藏区、缩小盲目区和突破封闭区,我们可以更全面、深入地了解自己,从而提升自我认识。

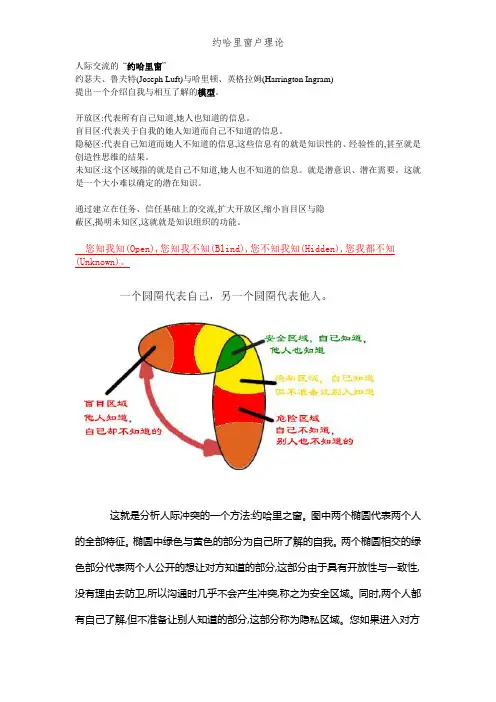

人际交流的“约哈里窗”约瑟夫、鲁夫特(Joseph Luft)与哈里顿、英格拉姆(Harrington Ingram)提出一个介绍自我与相互了解的模型。

开放区:代表所有自己知道,她人也知道的信息。

盲目区:代表关于自我的她人知道而自己不知道的信息。

隐秘区:代表自己知道而她人不知道的信息,这些信息有的就是知识性的、经验性的,甚至就是创造性思维的结果。

未知区:这个区域指的就是自己不知道,她人也不知道的信息。

就是潜意识、潜在需要。

这就是一个大小难以确定的潜在知识。

通过建立在任务、信任基础上的交流,扩大开放区,缩小盲目区与隐蔽区,揭明未知区,这就就是知识组织的功能。

您知我知(Open),您知我不知(Blind),您不知我知(Hidden),您我都不知(Unknown)。

这就是分析人际冲突的一个方法:约哈里之窗。

图中两个椭圆代表两个人的全部特征。

椭圆中绿色与黄色的部分为自己所了解的自我。

两个椭圆相交的绿色部分代表两个人公开的想让对方知道的部分,这部分由于具有开放性与一致性,没有理由去防卫,所以沟通时几乎不会产生冲突,称之为安全区域。

同时,两个人都有自己了解,但不准备让别人知道的部分,这部分称为隐私区域。

您如果进入对方的隐私区域,就有冲突的可能。

不过,这部分由于属于自己了解的,一般冲突均在可以控制的范围内。

椭圆中褐色与红色的区域代表自己所不了解的自我。

褐色区域就是一个很特别的区域,该部分的个性特征属于自己不了解,但别人了解的部分。

您可能在无意中触怒别人,但由于她人了解您,可能会告诉您,但又担心伤害到您的感情,这也就是一种潜在的冲突。

当然最危险的情况就就是红色区域,该部分属于未发现的自我,就就是自己不了解,她人也不了解的部分。

该部分极易引起冲突。

理想的约哈里窗模型如图所示:理想情况下,自己应绝对多的了解自己,同时将自己的绝大多数自我暴露在她人面前,这样可以形成更大的安全区域,在该区域里,冲突就是极其轻微的。

当然,也应该适当的保持部分自我,但该部分应绝对的最小化,能有多小就有多小。

“心灵之窗”:自我的四个维度发布时间:2020-07-29嗨,大家好,我是「东篱之下」,公众号是:东篱之下Tori,欢迎大家关注有的时候,在不同的人面前人们的表现是不一样的,这与自我表露程度关系密切。

这些不一样的表现体现了自我的不同维度,构成了我们的“心灵之窗”。

今天我们就来谈谈周哈里窗(Johari Window),从你的心灵之窗望去,人际交往与自我之间有什么联系呢?「01」周哈里窗(Johari Window)周哈里窗是心理学家鲁夫特与英格汉提出的模型,展示了关于自我认知和他人对自己的认知之间的差异,总共两个纬度,四个区域,形状如同窗户。

如图所示:第一个纬度是自己是否知道,第二个纬度是他人是否知道,这两个不同的纬度揭示了观察自我的不同角度。

这里要注意的是,虽然图中四种自我的大小相同,形似窗户,但实际情况中,每种自我的大小是不同的,这取决于个体的人格特质、所处的环境、个体的需求与动机、社会期望等诸多因素。

「02」自我的四个维度1.开放的自我——自己知道,他人知道不同的人愿意向别人展现的开放自我的大小不同,外倾性比较高的人,比较乐于向别人表达真实的自我,开放的自我比较大。

同时,随着与他人交往的深入,人们也越来越愿意暴露自我,从最表层的个人兴趣爱好到内心深层次的真实态度和观点。

2.盲目的自我——自己不知道,他人知道盲目的自我是自己不知道,但是别人知道的自我,也就是个人的盲点。

这一部分反应了我们对于自身认知的偏差以及被忽略的自我。

盲目的自我有可能是个体没有意识到"好的方面"。

比如,有的人可能没有意识到自己的无私和勇敢,但是当自己的亲人或者朋友遇到危险的时候,还是会奋不顾身地冲在最前面。

但盲目地自我也可能是没意识到"不好的方面"。

比如《罪与罚》中的拉斯柯尔尼科夫,受到尼采“超人”哲学的影响,他为了做一个“不平凡的人”,亲手杀害了放高利贷的老太婆,但是他没有意识到:主观认为自己有剥夺别人的生命的权利是一种傲慢和无知。

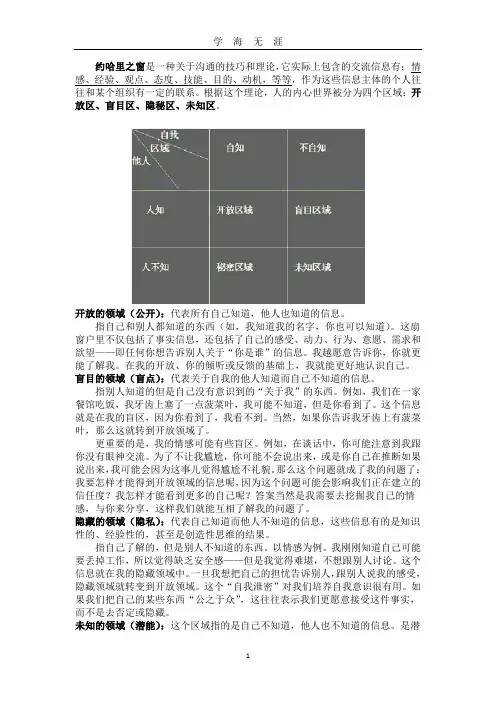

约哈里之窗是一种关于沟通的技巧和理论,它实际上包含的交流信息有:情感、经验、观点、态度、技能、目的、动机,等等,作为这些信息主体的个人往往和某个组织有一定的联系。

根据这个理论,人的内心世界被分为四个区域:开放区、盲目区、隐秘区、未知区。

开放的领域(公开):代表所有自己知道,他人也知道的信息。

指自己和别人都知道的东西(如,我知道我的名字,你也可以知道)。

这扇窗户里不仅包括了事实信息,还包括了自己的感受、动力、行为、意愿、需求和欲望——即任何你想告诉别人关于“你是谁”的信息。

我越愿意告诉你,你就更能了解我。

在我的开放、你的倾听或反馈的基础上,我就能更好地认识自己。

盲目的领域(盲点):代表关于自我的他人知道而自己不知道的信息。

指别人知道的但是自己没有意识到的“关于我”的东西。

例如,我们在一家餐馆吃饭,我牙齿上塞了一点菠菜叶,我可能不知道,但是你看到了。

这个信息就是在我的盲区,因为你看到了,我看不到。

当然,如果你告诉我牙齿上有菠菜叶,那么这就转到开放领域了。

更重要的是,我的情感可能有些盲区。

例如,在谈话中,你可能注意到我跟你没有眼神交流。

为了不让我尴尬,你可能不会说出来,或是你自己在推断如果说出来,我可能会因为这事儿觉得尴尬不礼貌。

那么这个问题就成了我的问题了:我要怎样才能得到开放领域的信息呢,因为这个问题可能会影响我们正在建立的信任度?我怎样才能看到更多的自己呢?答案当然是我需要去挖掘我自己的情感,与你来分享,这样我们就能互相了解我的问题了。

隐藏的领域(隐私):代表自己知道而他人不知道的信息,这些信息有的是知识性的、经验性的,甚至是创造性思维的结果。

指自己了解的,但是别人不知道的东西。

以情感为例。

我刚刚知道自己可能要丢掉工作,所以觉得缺乏安全感——但是我觉得难堪,不想跟别人讨论。

这个信息就在我的隐藏领域中。

一旦我想把自己的担忧告诉别人,跟别人说我的感受,隐藏领域就转变到开放领域。

这个“自我泄密”对我们培养自我意识很有用。

约哈里窗与自我暴露区域相关自我暴露是心理学中的一个重要概念,指的是个体通过言语、行为或其他方式将自己的内心感受、思想和个人信息展示给他人的过程。

与自我暴露相关的一个概念是“约哈里窗”,指的是个人在社交互动中,愿意将自己的一部分信息展示给他人,而不愿意将全部信息暴露出来。

本文将探讨约哈里窗与自我暴露区域的关系,并分析其对个体和社会的影响。

一、约哈里窗的概念与理论约哈里窗理论是由美国心理学家约瑟夫·路易斯·约哈里在1950年代提出的。

他认为,每个人都像一扇窗户,通过开启窗帘的程度来决定自我暴露的程度。

约哈里窗可以分为四个区域:开放区域、盲区、隐藏区域和未知区域。

1. 开放区域:指的是个人愿意公开展示给他人的信息和经验,包括姓名、兴趣爱好、工作等。

这部分信息通常是公众可见的,个体在社交互动中会主动说出或展示出来。

2. 盲区:指的是他人能够观察和评价个体的信息和行为,但个体却未意识到或未能够自我觉察出来。

个体对自己在这个区域的表现和影响力可能缺乏自我认知。

3. 隐藏区域:指的是个体保留给他人的、自己不愿意主动展示的信息。

这些信息可能是一些内心的秘密、个人的弱点或隐私。

个体可能不愿意将这些信息暴露给他人,但这些信息在适当的时候可能会被他人揭示。

4. 未知区域:指的是个体自己也不了解的信息和特质。

这些信息可能是个体未经探索或意识到的潜在品质,或者是他人对个体的观察和评价中提供的新观点。

二、约哈里窗与自我暴露的关系约哈里窗理论认为,个体在社交互动中,会选择性地暴露自己的信息,并对他人选择性地接受他们暴露的信息。

开放区域与盲区的重叠部分则构成了个体与他人的互动关系。

个体在选择自我暴露时,可能会受到许多因素的影响,包括个人特质、文化背景、社交关系等。

有些人更愿意在社交场合中打开约哈里窗,与他人分享更多的个人信息,而有些人则更倾向于保留自己的隐藏区域。

自我暴露的程度和方式也会对个体和社会产生影响。

![约哈里窗户实际[资料]](https://uimg.taocdn.com/fcdd4234bdd126fff705cc1755270722192e5939.webp)

人际交流的“约哈里窗”约瑟夫.鲁夫特(Joseph Luft)和哈里顿.英格拉姆(Harrington Ingram)提出一个介绍自我和相互了解的模型。

开放区:代表所有自己知道,他人也知道的信息。

盲目区:代表关于自我的他人知道而自己不知道的信息。

隐秘区:代表自己知道而他人不知道的信息,这些信息有的是知识性的、经验性的,甚至是创造性思维的结果。

未知区:这个区域指的是自己不知道,他人也不知道的信息。

是潜意识、潜在需要。

这是一个大小难以确定的潜在知识。

通过建立在任务、信任基础上的交流,扩大开放区,缩小盲目区和隐蔽区,揭明未知区,这就是知识组织的功能。

你知我知(Open),你知我不知(Blind),你不知我知(Hidden),你我都不知(Unknown)。

这是分析人际冲突的一个方法:约哈里之窗。

图中两个椭圆代表两个人的全部特征。

椭圆中绿色和黄色的部分为自己所了解的自我。

两个椭圆相交的绿色部分代表两个人公开的想让对方知道的部分,这部分由于具有开放性和一致性,没有理由去防卫,所以沟通时几乎不会产生冲突,称之为安全区域。

同时,两个人都有自己了解,但不准备让别人知道的部分,这部分称为隐私区域。

你如果进入对方的隐私区域,就有冲突的可能。

不过,这部分由于属于自己了解的,一般冲突均在可以控制的范围内。

椭圆中褐色和红色的区域代表自己所不了解的自我。

褐色区域是一个很特别的区域,该部分的个性特征属于自己不了解,但别人了解的部分。

你可能在无意中触怒别人,但由于他人了解你,可能会告诉你,但又担心伤害到你的感情,这也是一种潜在的冲突。

当然最危险的情况就是红色区域,该部分属于未发现的自我,就是自己不了解,他人也不了解的部分。

该部分极易引起冲突。

理想的约哈里窗模型如图所示:理想情况下,自己应绝对多的了解自己,同时将自己的绝大多数自我暴露在他人面前,这样可以形成更大的安全区域,在该区域里,冲突是极其轻微的。

当然,也应该适当的保持部分自我,但该部分应绝对的最小化,能有多小就有多小。

也许太高的梦想,我永远也到不了。

也许过于卑微的容忍,我永远也做不到。

可是,这就是我,虽不完美,却勇敢真诚地用尽力量。

希望大家能更好地认识自己,接纳自己,爱护自己,并且任何时候都不放弃努力。

下面介绍一个理论和这个理论相对应的认识自我的建议与方法:一、乔韩窗口理论。

美国心理学家Jone和Hary提出关于人自我认识的窗口理论,被称为乔韩窗口理论。

他们认为人对自己的认识是一个不断探索的过程。

因为每个人的自我都有四部分:公开的自我,也就是透明真实的自我,这部分自己很了解,别人也很了解;盲目的自我,别人看得很清楚,自己却不了解;秘密的自我,是自己了解但别人不了解的部分;未知的自我,是别人和自己都不了解的潜在部分,通过一些契机可以激发出来。

通过与他人分享秘密的自我,通过他人的反馈减少盲目的自我,人对自己的了解就会更多更客观。

二、认识自我的三条渠道1、从我与人的关系认识自我:与他人比较,标准如何人在社会,人与人交往,他人就是反映自我的镜子,与他人交往,是个人获得自我认识的重要来源。

通过他人了解自己。

大文豪苏轼写道:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”认识自己有时候的确比较难,一般来说,当局者迷,旁观者清,周围的人对我们的态度和评价能帮助我们认识自己、了解自己。

我们要尊重他人的态度与评价,冷静地分析。

对他人的态度与评价我们既不能盲从,也不能忽视。

我们不妨,先从家庭中的感情扩展到外面的友爱关系,进入社会又体验到人与人之间的利害关系。

有自知之明的人能从这些关系中用心向别人学习,获得足够的经验,然后按照自己的需要去规划自己的前途。

但是通过和人比较认识自己应该注意比较的参照系。

学习用沟通视窗,更全面地认识自己沟通视窗又称乔哈里视窗,也被称为自我意识的发展——反馈模型。

乔哈里视窗模型是一个简单而有用的工具,用于改善自我认知以及组内个体之间的相互理解。

它是由美国心理学家约瑟夫·卢夫特(Joseph Luft)和哈里·英厄姆(Harry Ingham)于1955年设计的。

今天我们就来说说如何利用它改善自我认知,更全面的认识自己。

先说第一个区域——隐私象限隐私象限(Hidden self): 我们自己知道的,但对其他人而言是隐藏的,因此对其他人是未知的。

自己知道,别人不知道的事情。

我知你不知。

隐私就是隐蔽、不公开的私事。

正常来讲,隐私不能公开,并受法律保护,但隐私象限的内容却可以部分公开。

能否公开与信息的隐私程度有关。

隐私象限内部也有层次,共分为三层:(1)最底层的是:不可告人的部分。

(DDS,deep dark secrets)每个人都有自己的DDS。

这是人与生俱来的权利。

但如果太多,人就会有很大的精神压力,甚至会患上焦虑症。

我们每个人都有DDS。

人际交往中最基本的礼仪就是要给别人留一定的空间,不能随便打听别人的DDS。

我们也要保护好自己的DDS,不要轻易和别人说起。

因为没有人能真正帮助你保护好自己的秘密。

最没用的一句话:这事你千万别对别人说。

心理咨询师会遵守保密原则,要保密当事人的隐私。

这是职业道德。

当当事人有伤害自己或他人的情况时,也有保密例外的情况。

在日常工作中,没有必要制造太多的DDS,不然会让人整日都生活在焦虑和压力之中。

底线太低,隐私太多,一不小心就会碰到。

大家都会紧张。

(2)比DDS浅一层的是不好意思开口的事情。

例如,对同事的不满。

心照不宣的事情等等。

一个最常见的例子就是上学时常见的暗恋。

在很早的年代,还没有现在那么开放,很多人面对喜欢的人不敢表白,害怕被拒绝。

现在人性不像以前那么压抑了,张扬个性、放飞自我。

很多人喜欢就大胆地说出来,也不害怕被拒绝。

周哈里窗模式”介绍我们常说“知己知彼,百战不殆”。

“知彼”暂不说,我们真的能够做到“知己”么?其实,对于自己,我们并不能做到了如指掌,有些事情是我们自己不知道而我们的朋友却清楚了解的。

在别人给我们的回馈中,我们可以验证别人对自己的看法、增进自我的觉知。

心理学家鲁夫特与英格汉提出“周哈里窗(Johari Window)”模式,Johari ,是从创始人Joe Luft 和Harry Ingham 两人的名字中截取的,「窗」是指一个人的心就像一扇窗(如下表),普通的窗户分成四个部分,人的心理也是如此。

周哈里窗介绍了自我坦露和回馈经验之间的关系,它可以帮助我们认识自己,也可以让别人了解自己。

因此把人的内在分成四个部分:开放我、盲目我、隐藏我、未知我。

我们在和朋友彼此互相给予回馈的过程中,可帮助自己更认识自己,同时可以使朋友之间更加深入的了解彼此。

1.? 左上角那一扇窗称为“开放我”,也称“公众我”,属于自由活动领域。

这是自己清楚别人也知道的部分,所谓“当事者清旁观者也清”。

比如,我们的性别、外貌,比如某些可以公开的信息,包括婚否、职业、工作生活所在地、能力、爱好、特长、成就等等。

“开放我”的大小取决于自我心灵开放的程度、个性张扬的力度、人际交往的广度、他人的关注度、开放信息的利害关系等。

“开放我”是自我最基本的信息,也是了解自我、评价自我的基本依据?。

2.? 右上角那一扇窗称为“盲目我”,也称“背脊我”,属于盲目领域。

这是自己不知道而别人却知道的部分,所谓“当事者迷旁观者清”。

口臭便是最好的例子,所以在外国有人称这个部分为口臭区。

可以是一些很突出的心理特征,比如有人轻易承诺却转眼间忘得干干净净;也可以是不经意的一些小动作或行为习惯,比如一个得意的或者不耐烦的神态和情绪流露,本人不觉察,除非别人告诉你。

盲目点可以是一个人的优点或缺点。

因为事先不知、不觉,所以当别人告诉自己时,或惊讶、或怀疑、或辩解,特别是听到与自己初衷或想法不相符合的情况时。

【读点心理学】认识自己之乔哈里视窗乔哈里视窗序人们往往对心理学有一些误解,认为心理学就是读心术,学了心理学就能知道别人想什么;心理学就是研究人的内心的很枯燥的,为什么去研究别人呢?如此等等。

不过真正学一些心理学后,你会发现心理学不光是心理咨询师帮助病患的学问,而且是我们认识自己的利器。

本篇文章也是上次《认识自己只需五步》中的第二步的细节。

见后附图。

一、什么是乔哈里视窗乔哈里视窗(Johari Window)是一种关于沟通的技巧和理论,也被称为“自我意识的发现——反馈模型”。

这个理论最初由美国心理学家乔瑟夫(Joseph)和哈里(Harry)提出的。

该理论将人际沟通的信息划分为4个区域:开放区、隐秘区、盲目区、未知区,人的有效沟通就是这四个区域的有机融合如上图所示,这个理论需要你自己评估一下你自己对自己的认识,然后在请你身边的人。

收集信息的要求详细的方法见上一篇文章。

最后将信息放到3个区域中。

二、四个区域我们对自己的认识都是用一些或抽象或感性的的词来描述,所以比较难以系统化,更很难条理化的认识。

根据视窗理论,你很清楚的知道你的开放区的你什么样的;你的隐秘区是什么样的;更重要的是盲区,让你重新认识你自己;当然未知区是深渊,潜藏着无限可能!三、视窗的意义对于盲区,他人对你的评价,一般会发现一个不一样的你,旁观者眼中的你,这是给你一个重要的提示,预示这你没有在意的地方。

但重要的别人眼中的你,你是否认可?有什么发现呢?发现了认可了就从盲点区转化到了公开区。

这时你发现你对自己的认识是不是更深了一步呢?例如,日本最伟大的推销大师原一平就是利用定期的,让朋友、客户给自己开批判会的方式,让其自己更深刻的认识自己,所以他成为日本销售保险最牛的人物。

四、自己是可以改变的吗原一平的故事已经证明了是可以改变的,只要发现了自己的问题,就有了改变的机会,我们大多情况下是不了解自己,所以错失了改变自己的途径。

公开区的认识都是真的吗?要知道,这些认识都是标签,有好的,有不好的,人很容易被社会、被道德、被权威的左右,那当下的你是真的你吗?或者说你所认为的观点真的是你自己的观点吗?。

约哈里之窗是一种关于沟通的技巧和理论,它实际上包含的交流信息有:情感、经验、观点、态度、技能、目的、动机,等等,作为这些信息主体的个人往往和某个组织有一定的联系。

根据这个理论,人的内心世界被分为四个区域:开放区、盲目区、隐秘区、未知区。

开放的领域(公开):代表所有自己知道,他人也知道的信息。

指自己和别人都知道的东西(如,我知道我的名字,你也可以知道)。

这扇窗户里不仅包括了事实信息,还包括了自己的感受、动力、行为、意愿、需求和欲望——即任何你想告诉别人关于“你是谁”的信息。

我越愿意告诉你,你就更能了解我。

在我的开放、你的倾听或反馈的基础上,我就能更好地认识自己。

盲目的领域(盲点):代表关于自我的他人知道而自己不知道的信息。

指别人知道的但是自己没有意识到的“关于我”的东西。

例如,我们在一家餐馆吃饭,我牙齿上塞了一点菠菜叶,我可能不知道,但是你看到了。

这个信息就是在我的盲区,因为你看到了,我看不到。

当然,如果你告诉我牙齿上有菠菜叶,那么这就转到开放领域了。

更重要的是,我的情感可能有些盲区。

例如,在谈话中,你可能注意到我跟你没有眼神交流。

为了不让我尴尬,你可能不会说出来,或是你自己在推断如果说出来,我可能会因为这事儿觉得尴尬不礼貌。

那么这个问题就成了我的问题了:我要怎样才能得到开放领域的信息呢,因为这个问题可能会影响我们正在建立的信任度?我怎样才能看到更多的自己呢?答案当然是我需要去挖掘我自己的情感,与你来分享,这样我们就能互相了解我的问题了。

隐藏的领域(隐私):代表自己知道而他人不知道的信息,这些信息有的是知识性的、经验性的,甚至是创造性思维的结果。

指自己了解的,但是别人不知道的东西。

以情感为例。

我刚刚知道自己可能要丢掉工作,所以觉得缺乏安全感——但是我觉得难堪,不想跟别人讨论。

这个信息就在我的隐藏领域中。

一旦我想把自己的担忧告诉别人,跟别人说我的感受,隐藏领域就转变到开放领域。

这个“自我泄密”对我们培养自我意识很有用。

如果我们把自己的某些东西“公之于众”,这往往表示我们更愿意接受这件事实,而不是去否定或隐藏。

未知的领域(潜能):这个区域指的是自己不知道,他人也不知道的信息。

是潜意识、潜在需要。

这是一个大小难以确定的潜在知识。

指自己和别人都不知道的“关于我”的东西。

这听起来有点奇怪!例如,平时我是一个很胆小又自恋的人,有一天走在大街上看到有个老太太被抢劫,我却迅速跑去帮忙,打退抢劫者,保护了老太太。

自己和别人可能都觉得我的行为有点反常。

我也不知道自己内心有这种情感,别人肯定也想不到我会这么做。

因此,我们就发现其实我有一些比想象中更积极的情感——对坏势力的愤怒、对弱者的同情、面对逆境时的勇气。

另外,我设想的消极情感也会浮现——恐惧、懦弱、漠不关心别人的处境——但是这些情绪都判断失误。

因此,一种新的情况可以促发新的意识和个人的成长。

约哈里窗户是一个有用的模式,很好地揭示了我们是怎样与别人相联系的。

运用约哈里窗户模式,促进自我泄密扩大开放领域的过程叫“自我泄密”,一个自己和他人相互给予和接受的过程。

比较典型的是:当你跟别人分享一些自己的东西(把信息从隐藏领域转移到开放领域),与你交流的人同样透露他们隐藏领域的信息,他跟你进行了互换。

这样,两个人之间的交流就可以生动地模式化为两扇活动的约哈里窗户。

例如,我跟你透露我对工作的担忧,你可能就会反馈——你的公司正在招人,而且我的条件正好符合。

盲目区域包括自己不接受的行为、情感和动机,但是这些别人都能看得到。

例如,不满足感、没有竞争力、没有价值感、拒绝、愧疚、操纵感,这些你自己都很难去承认,但是别人都能看得到。

一个人的自信心和自尊感增强时,他/她可能会主动邀请别人去评价他们的盲点。

运用“约哈里窗”认识和评价自我的方法第一步是,请5个或10个非常了解你的朋友,要他们列出你的优点和缺点。

可以先从好朋友做起,看到底怎么样看你。

如果想进一步客观地评价自己,再请那些你最不喜欢的人列出你的优缺点,也就是让别人做你的镜子,利用别人给你的回馈,帮助你认识自己,评价自己。

第二步,你自己也拿出一张纸来,自己列出自己的优点和缺点。

然后将自己列出的与别人列出的—一比较,便可能产生上表中列出的四种情况。

由“约哈里窗”你也许会发现自己有许多优点,别人并不知道,也可能出现别人认为你的优点,你自己反而不觉得,这样你可进一步了解自己。

同样,你的缺点也可能有类似的情形。

“约哈里窗”了解和评价自己,要比从自我观察的材料中分析、评价自己更客观、准确、可靠。

通过和自己比较认识自己这种与自己的比较包括两方面:一是将目前“自我”与过去的或将来的“自我”作比较:二是将自己的期望与实际获得的成就相比较。

这两方面都是客观、正确的自我认识不可缺少的。

个体的自尊、自信、自大、自卑等主要取决个体内在状态与自我期望等主观因素。

往往是这些因素决定着个体对自己的感情、态度的判断和评估。

我们往往依据自己在一定活动中的成败,对自己的学识、素养和才能作出判断。

生活中常有这样的事情:有的同学期望获得第一名,而以屈居第二为奇耻大辱,而有的同学却为成绩及格而兴高采烈;有的年轻朋友因某种条件较差的工作而愁眉不展,自叹苦不堪言,而老工人在相同的条件下却“以苦为乐”,干劲十足,如此等等,都反映了人们的判断水平。

每一个年轻朋友,都是将自己心目中形成的理想的“我”的形象与现在的“我”进行比较,这往往就是我们生活的动力。

要追求寻长这理想“我”,就需要坚定、忍耐,专心致志和顽强地自我进取,就得克服懒惰、懈怠、消极、怯弱等习性。

通过内省来观察自己认识自己孔子曰:“吾日三省吾身。

”这说明了古人也懂得内省的重要。

我们不仅应该依据他人的态度来观察自己,认识自己,更主要的还应通过内省来认识自己。

个体关于自己的情感、定势和信念的信息,主要来源于知觉自己的内心状态;观察自己的外显行为;观察与这些行为相关的环境。

要处理好这些信息,就需要“内省”。

也就是说要认识自己还必须把自己正在进行的心理活动作为自己注意的对象,对自己已有的心理经验有所认识。

当然,正确的内省必须遵循现行社会中通行的社会文化价值观念,普遍的社会文化准则和行为规范,否则,是不可能给自己做出公止客观的评价的。

青少年在青春期常用的一个方式就是记日记。

日记不仅是自我暴露、自我交流的手段,还是白我分析、自我认识、自我监督的手段。

背景资料沟通者之间能否达到真正的沟通,依赖他们对所有沟通的目标或事物有没有共同的理解或共享的知识。

但在人与人之间的交往中,绝大多数的情况是沟通者一般都不会把心窗完全打开,沟通者接收到的信息只可能是片面的或是不理解的信息。

误会,争执及至纠纷由此产生了。

为了解决沟通的问题,一些管理学家及管理心理学家便提出了“约哈里之窗”,这个概念来帮助我们分析沟通这个难题,让他们分析和理解沟通是一种什么和怎么样的进程,例他们能掌握沟通的技巧,提高工作效率。

来历这个概念最初是由约瑟夫·勒夫(Joseph Luft)和哈里·英格拉姆(Harry Ingram)在20世纪50年代提出的,故就以他俩的名字合并为这个概念的名称。

4种典型的人每个人的约哈里之窗的模式都是有区别的,心灵之窗随着个体人际关系中表现出的自我公开和他人反馈的程度有大小不一的四个领域,分为四种类型。

开放型公开领域很大的人。

属人际关系中完美类型的人。

做事积极善于自我表达,对别人的话给予倾听,给别人留下好感和亲密感,有人气。

不过过于公开自我领域的人话语较多,反映出一定的轻浮性。

主张型盲目领域很大的人。

这样的人善于表达自己的情绪或者意见,是一个很痛快的人。

不过对别人的反应不敏感,漠不关心,反映出单独性独特性。

在认真倾听他人方面需要做出努力。

慎重型逃避或隐藏的领域非常大,这样的人包容性较深,属慎重的人。

善于倾听他人,但不提自己的事情。

有的人自私、计较的倾向,这样类型的人尽管适应性很好但是体会孤独感的时候较多。

建议通过自我开放与他人进行更广泛的更深入的交流。

孤立型这种类型的人在人际交往中比较消极,喜欢独自一个人行动做事。

和别人接触感到不舒服,对别人漠不关心,过孤独生活的时候很多。

这种类型中过于固执、主观的人如果烦恼多的话就回过着离群索居的生活。

建议拿出更为积极的人生态度,为了改善自己的人际关系希望减小未知的领域扩展自己公开的领域。

如何了解自己你可以请10个朋友列出你的优点和缺点,以及适合你的工作等。

你可以先从好朋友做起,看他们到底怎么看你。

如果你愿意的话,再请那些你最不欢迎的人列出你的优缺点。

你自己也拿出一张纸来,列出自己的优点和缺点。

用约哈里窗户分析自己将自己列出的与别人列出的一一比较便可能出现四种情况:(1)自己知道别人也知道的部分,这叫公众我。

(2)自己不知道而别人知道,犹如口臭,可称之为背脊我。

(3)自己知道而别人不知道,这是隐私我。

(4)自己不知道别人也不知道,这叫潜在我。

分析结果你也许发现自己有许多优点别人并不知道(隐私我),可能别人认为是你的优点你自己反而不觉得(背脊我),而有些优点是你知人知的(公众我)。

这样你可进一步了解自己。

同样的,你的缺点也可能有类似的情形。

用这个方法了解自己的能力及长处、短处,对于自己就业的选择是很有帮助的。

案例分析有一个妈妈把一个橙子给了邻居的两个孩子。

这两个孩子便讨论起来如何分这个橙子。

两个人吵来吵去,最终达成了一致意见,由一个孩子负责切橙子,而另一个孩子选橙子。

结果,这两个孩子按照商定的办法各自取得了一半橙子,高高兴兴地拿回家去了。

第一个孩子把半个橙子拿到家,把皮剥掉扔进了垃圾桶,把果肉放到果汁机上打果汁喝。

另一个孩子回到家把果肉挖掉扔进了垃圾桶,把橙子皮留下来磨碎了,混在面粉里烤蛋糕吃。