罗素 我为什么活着

- 格式:docx

- 大小:15.64 KB

- 文档页数:2

BBC采访罗素纪录片:我为何而活着,我的哲学之路!英国哲学家罗素在回忆录里讲到他很早就抛弃了康德和黑格尔的思想,那么他的早期思想受益于谁呢?就是他的学生,奥地利哲学家维特根斯坦。

维特根斯坦跑来问罗素:“你能不能告诉我,我到底是不是一个大白痴?”罗素告诉他:“亲爱的同学,我真的不知道。

你干吗要问我?”维特根斯坦回答说:“因为如果我真的是个大白痴,就该当一名飞机驾驶员;但如果不是,就应该当一名哲学家。

”罗素让他回去写一篇论文,才能告诉他是不是个大白痴。

论文写完了。

罗素看后说:“你绝不能成为一名飞机驾驶员。

”维特根斯坦从此走上了哲学之路。

但是罗素的苦恼也随即而来,因为维特根斯坦总是深更半夜找罗素探讨哲学问题,使罗素不得休息。

就是这样一个人,罗素坦言:“我自己也深受他早期的思想所影响。

”罗素、摩尔和维特根斯坦的故事很多。

维特根斯坦拿他的不朽著作《逻辑哲学论》到剑桥申请博士学位,答辩主持人是罗素和摩尔,随便聊了聊之后,罗素提问说,维特根斯坦一会说关于哲学没有什么可说的,一会又说能够有绝对真理,这是矛盾。

维特根斯坦拍着他们的肩膀说:“别急,你们永远也搞不懂这一点的”。

这样答辩就算结束了,罗素和摩尔一致同意通过答辩。

像这样伟大浪漫的事情只有当几个伟大的人凑到一起才有可能。

类似的事情还有,维特根斯坦后来拿另一本书(《哲学评论》)去申请研究基金,又归罗素来鉴定,罗素不喜欢这套新理论,他的评语大意是:这本书非常有创造性,但在他看来是错误的,然而同意给他研究经费。

想想看这是什么样的胸怀。

摩尔甚至可能有着更宽阔的胸怀,据说英国国王曾接见摩尔,表彰他对哲学的贡献,称赞他是头号哲学家,摩尔说,不对,维特根斯坦才是头号的。

没错,我们的结论是:维特根斯坦是比他老师更罗素伟大的哲学家,下面让我们来欣赏一下罗素的名篇:一:我的哲学之路!二:我为什么而活着?三:BBC采访罗素纪录片视频[英]伯特仑·罗素有些人之所以成为哲学家,背后有着不同的动机。

三种简单却又极为强烈的激情左右了我的生命:对爱的渴望,对知识的探求,以及对人类苦难的无法遏止的同情。

——伯特兰·罗素

刚毕业、离开学校的那一阵子,我经常想:人为什么活着?

现在不想了,因为知道自己想做什么了。

对我来说,活着首先就是去做这些事情。

但是,人为什么活着?依然是一个我说不清的问题。

直到最近,我读到了《罗素自传》,序言就叫做《我为何而活》。

我发现,罗素的总结非常好,以后如果有人问我这个问题,我就让他去读这篇文章。

罗素说,人活着有三个理由。

第一个理由是“追求爱情”(longing for love)。

因为爱情会带来“狂喜”(ecstasy),这是其他任何经历都做不到的;爱情能减轻孤独,让你对生活不再那么恐惧;爱情能创造最美好的人类生活,仿佛天堂的缩影。

第二个理由是“追求知识”(search for knowledge)。

因为知识能让我们理解人的内心,理解自然界,满足我们与生俱来的好奇心。

第三个理由是“同情心”(pity for the suffering)。

当你看到他人受苦、看到饥饿的孩子、看到被压迫的人民、看到被虐待的老人,看到人类的孤独、贫穷、痛苦,你的内心都会难以平静。

我们活着,就是为了减轻一些这种苦难,不仅为了帮助他人,还因为我们自己也是这种苦难的受害者。

我为什么而活着课文原文摘要:1.生命的意义2.罗素的人生观3.爱情的渴望4.知识的追求5.忍受苦难6.努力创造7.结论正文:《我为什么而活着》是英国哲学家、数学家、作家伯特兰·罗素的一篇散文,他在文中探讨了人生的意义。

罗素认为,人生的意义并非固定不变,而是在不断探寻和体验中逐渐浮现。

接下来,我们将详细探讨罗素在文章中的观点。

首先,罗素提到生命的意义在于不断地寻求快乐和避免痛苦。

他认为,这是人类最基本的驱动力。

然而,仅仅追求物质享受和感官快乐并不能持久地满足人们的心灵。

其次,罗素强调了爱情的渴望对人生的重要性。

在他看来,爱情是人类情感的核心,能让我们与他人建立深厚的联系,从而使我们的生活更加丰富多彩。

爱情不仅包括浪漫的爱情,还包括亲情、友情等多种形式。

接着,罗素提到知识的追求对人生的意义。

他认为,知识能让我们理解世界的本质,拓宽我们的视野,从而使我们的生活变得更加充实。

通过不断地学习和思考,我们能更好地认识自己,找到人生的方向。

在忍受苦难方面,罗素认为痛苦和挫折是人生不可或缺的部分。

正是这些困难,使我们学会坚韧和毅力,从而更加珍视生命中的美好时光。

努力创造是罗素人生观的又一重要方面。

在他看来,人类有创造的天性,通过创造,我们能实现自我价值,感受到人生的意义。

创造不仅限于艺术和科学领域,还包括我们日常生活中的各种改进和创新。

最后,罗素总结了人生的意义。

他认为,人生的意义在于不断地探索、体验、学习和成长。

在这个过程中,我们要关注自己的内心世界,真诚地对待自己和他人,勇敢地面对生活中的挑战。

总之,《我为什么而活着》这篇散文启发我们思考人生的意义,引导我们关注自己的内心需求,努力追求真正的幸福。

我为什么而活着○1罗素对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情心,这三种纯洁但无比强烈的激情支配着我的一生。

这三种激情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临○2绝望的边缘。

我寻求爱情,首先因为爱情给我带来狂喜,它如此强烈,以致我经常愿意为了几小时的欢愉而牺牲生命中的其他一切。

我寻求爱情,其次是因为爱情解除孤寂——“分开来”“合起来”分别指什么?生命在“终于要凋谢”的花朵中“永存”,看似矛盾,却富有哲理。

体会这个比喻句的含义及其表达效果。

○1选自《罗素自传》第一卷(商务印书馆2015年版)。

胡作玄、赵慧琪译。

有改动。

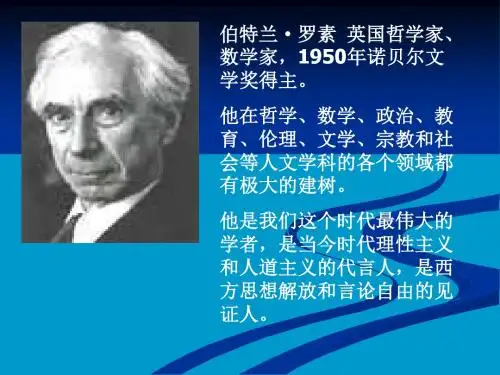

罗素(1872-1970),英国哲学家、数学家、作家。

获1950年诺贝尔文学奖。

○2〔濒(bīn)临〕紧接,临近。

“深渊”“仙境”分别比喻什么?既然活得这么苦,为什么是“值得”的?阅读提示那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰○1那冰冷死寂、深不可测的深渊。

我寻求爱情,最后是因为在爱情的结合中,我看到圣贤和诗人们所想象的仙境的神秘缩影。

这就是我所寻求的,虽然它对人生似乎过于美好,然而最终我还是得到了它。

我以同样的热情寻求知识,我希望了解人的心灵。

我希望知道星辰为什么闪闪发光,我试图理解毕达哥拉斯○2的思想威力,即数字支配着万物流转。

这方面我获得一些成就,然而并不多。

爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。

痛苦的呼号的回声在我心中回荡,饥饿的儿童,被压迫者折磨的受害者,被儿女视为负担的无助的老人,以及充满孤寂、贫穷和痛苦的整个世界,都是对人类应有生活的嘲讽。

我渴望减轻这些不幸,但是我无能为力,而且我自己也深受其害。

这就是我的一生,我觉得我活着值得。

如果有机会的话,我还乐意再活一次。

《我为什么活着》——罗素What I Have Lived ForBertrand Russell我为什么活着三股简单而非凡强烈的激情一直控制着我的一生:对爱的渴望,对知识的追求和对人类苦难不堪忍受的怜悯。

这三股激情,象阵阵巨风,把我在痛苦的海洋的路途中吹得任意东西,变动无常,直吹到了绝望的边缘。

我寻求爱,首先是因为它带来了欣喜若狂之情——欣喜若狂使人如此心醉神迷,我常常愿意牺牲我的全部余生来换取几小时这样的欢乐。

我寻求爱,其次是因为它能解除寂寞——那种可怕的寂寞,如同一个人毛发悚然地从这世界的边缘探望令人战栗的死气沉沉的无底深渊。

我寻求爱,最后是因为在爱的结合中我看到了圣徒们和诗人们所想象的预言中的天堂景象的神秘雏型。

这就是我所寻求的东西,虽然它也许似乎是人生所难以得到的美好事物,但这就是——最后——我终于找到的东西。

我怀着同样的激情寻求知识。

我希望理解人们的心。

我希望知道星星为什么发光。

我力图领悟毕达哥拉斯的才能,他的才能使数字支配着不断变动的事物。

在这方面,我只达到了一小部分,并不很多。

爱和知识,尽其可能,远远地把人引向九天之上。

倡怜悯总是把我带回到地面上来。

痛苦的呼号的回声在我心里回荡。

受饥挨饿的儿童,在压迫者折磨下受苦受难的人们,无依无靠而成为自己子女嫌恶的负担的老人,以及整个孤苦寂寞的世界,穷困与痛苦都在嘲弄着人生,使人们不能过应有的美好生活。

我渴望减轻灾难祸害,但是我力不从心,我自己也在受苦。

这就是我的一生。

我觉得我的一生过得很值得。

如果我还有机会的话,我将乐意再度过这样的一生。

人是能思想的苇草[法]帕斯卡尔思想形成人的伟大。

人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的苇草。

用不着整个宇宙都拿起武器来才能毁灭;一口气、一滴水就足以致他死命了。

然而,纵使宇宙毁灭了他,人却仍然要比致他于死命的东西高贵得多;因为他知道自己要死亡,以及宇宙对他所具有的优势,而宇宙对此却是一无所知。

罗素为何而活,我又为何而活?三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生。

那就是对于爱情的渴望,对于知识的追求,以及对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯。

--《罗素自传》序言古往今来,人类何止千百遍的这样追问过自己,我们究竟为什么而活着,这个问题简单而又复杂。

有人碌碌一生,未及思考就已经成为人间匆匆的过客;有人皓首穷经,苦思冥想,终其一生也未能参透其中玄机。

作为一个伟大的思想家、哲学家,罗素给出了他的答案。

渴望爱情,因为它能带来狂喜、解除忧愁;寻求知识,因为这能帮助认识人的内心、了解自然、洞悉社会;同情苦难,因为它在爱情与知识将人类带上天堂后又将人拉回尘世,是对人类理想的无视和嘲讽。

罗素是一位与众不同的哲学家,他在悲天悯人的同时多了些希望的眼睛,他发现了爱情,发现了知识,这些都让他的生活布满了光辉,这正是这些才让罗素在80高龄依然对生命充满热爱,他的那首致伊迪丝的情诗就是在80岁的时候所作:经历漫长的岁月、我寻求安宁、我找到狂喜、我找到烦恼、我找到疯狂、我找到孤独、我找到孤寂的痛苦、它吞噬着我的心、但安宁我从未得到、到了垂暮之年、行将就木、我认识了你!认识了你,我找到了狂欢和安宁,我得到了平静的休憩,多年孤独的岁月之后,我懂得了什么是爱,什么是生命,现在,如果我长眠不醒,我会心满意足地离去。

正是罗素对于生命、对于爱情的渴求,才会让一位老人在如此的高龄依然保有活力与激情,回顾罗素的一生,是在知识的海洋愉快遨游、不息求索的一生,是激情澎湃、热情浪漫的一生,是对人类的苦难充满同情、关爱的一生,是丰富充实精彩纷呈的一生。

罗素的一生如同教科书一般,那么的完美,那么的标杆化,但却离我好远,我能能远远望着,走我自己的路。

我不是一个哲人,但我也想在此谈谈我对于生命意义的理解与我所追求的生活。

首先,我想成为什么样的人。

我要成为一个有信仰的人。

我不神不信鬼不信宗教,但我有我自己的一套。

信仰是一个集合名词,它包含了太多太多,我要达然后兼济天下,我相信崇高的理想将成为我一生的太阳,永远的赋予我力量;我要有原则,我要有所坚守,我要诚实,我要善良,我要谦虚,我相信优秀的品性乃人间至宝,这是每个人赖以生存的基石;我相信付出必定带来回报,于是诉诸于真心实意的付出;我相信知识就是力量,我想科技改变生活,于是用心读书,发奋求知;我相信希望,相信美好,我相信我看到的美好世界将带给我真正的美好世界。

伯特兰·罗素的散文,我为什么而活着原文英文原文What I Have Lived ForThree passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. Thesepassions, like great winds, have blown me hither and thither, ina wayward course, over a great ocean of anguish, reaching tothe very verge of despair.I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasyso great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. I have sought it, next, because it relieves loneliness–that terrible loneliness in which one shiveringconsciousness looks over the rim of the world into the coldunfathomable lifeless abyss. I have sought it finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, theprefiguring vision of the heaven that saints and poets haveimagined. This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what–at last–I have found.With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of men. I have wished to know why the stars shine. And I have tried to apprehend the Pythagoreanpower by which number holds sway above the flux. A little of this, but not much, I have achieved.Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart.Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be.I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer.This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me. [2]翻译我为什么而活着[英]罗素对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情,这三种纯洁但无比强烈的感情支配着我的一生。

我为什么活着

罗素

三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生,那就是对于爱情的渴望,对于知识的追求,以及对于人类苦难痛彻肺腑的怜悯。

这些激情犹如狂风,把我伸展到绝望边缘的深深的苦海上东抛西掷,使我的生活没有定向。

我追求爱情,首先是因为它叫我销魂。

爱情使人销魂的魅力使我常常乐意为了几个小时这样的快乐而牺牲生活中的其他一切。

我追求爱情,又因为他减轻孤独感———那种一个颤抖的灵魂望着世界边缘之外冰冷而无生命的无底深渊时所感到的可怕的孤独。

我追求爱情,还因为爱的结合使我在一种神秘的缩影中提前看到了圣者和诗人曾经想象过的天堂。

这就是我所追求的,尽管人的生活似乎还不配享有它,但它毕竟是我终于找到的东西。

我以同样的热情追求知识。

我想理解人类的心灵,我想了解星辰为何灿烂,我还试图弄懂毕达哥拉斯学说的力量,是这种力量使我在无常之上高踞主宰地位。

我在这方面略有成就,但不高。

爱情和知识只要存在,总是向上导向天堂。

但是,怜悯又总是把我带回人间。

痛苦的声音在我心中反响回荡,孩子们受饥荒煎熬,无辜者被压迫折磨,孤弱无助的老人在自己的儿子眼中变成了可恶的累赘,以及世界上触目皆是的孤独,贫困和痛苦———这些都是对人类应该过的生活的嘲弄。

我渴望能减少罪恶,可是我做不到,于是,我

感到痛苦。

这就是我的一生,我觉得这一生是值得活的,如果真有可能再给我一次机会,我将欣然再重活一次。

伯特兰·罗素(1872—1970)系英国现当代著名的哲学家、数学家、社会活动家和政论家。

由于政治原因,曾两次被监禁。

他是一个极富鼓动天才的辩论家,一个文理兼通的勤勉的科普工作者,曾任北京大学客座教授。

他为他所信仰的自由事业而孜孜以求,义无反顾。

因他“为思想的自由和人道主义的理想而写作”,于1950年荣获“诺贝尔文学奖”。

《我为何而生》一文是他为晚年自传作的前言,以其饱含情愫的如椽巨笔精要地概述了支配他一生的三种强烈的感情:对爱情与知识的执著追求,以及对人类和平与安宁的莫大关心。

本文是罗素的思想随笔,从中可以窥见思想家罗素的崇高思想境界和伟大人格。

先后收录在江苏教育出版社高中语文必修5教科书以及人民教育出版社新版八年级上册语文教科书中。