结缔组织病的分类和鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:52

混合结缔组织病诊断标准

混合性结缔组织病是一种复杂的疾病,其诊断需要综合考虑多种因素。

目前,混合性结缔组织病的诊断标准主要包括临床症状、实验室检查和影像学检查等。

临床症状方面,患者可能出现肌炎、肺部受累、雷诺现象或食管蠕动功能降低、手肿胀或手指硬化等症状。

此外,患者还可能出现脱发、白细胞减少、贫血、胸膜炎、心包炎、关节炎、三叉神经病变、颊部红斑、血小板减少等症状。

实验室检查方面,主要标准包括斑点型抗核抗体的高滴度和抗核糖核蛋白抗体的高滴度。

此外,抗U1-rnp抗体和抗Smith抗体的检测也有助于诊断混合性结缔组织病。

影像学检查方面,肺部X线或CT扫描可以发现肺部受累的情况。

此外,心脏超声和心电图等检查也可以帮助诊断心脏受累的情况。

综合以上标准,当患者满足主要标准并伴有U1-rnp抗体的明显增高,以及Smith抗体的阴性时,可以明确诊断为混合性结缔组织病。

需要注意的是,

诊断混合性结缔组织病需要排除其他类似的疾病,如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等。

因此,在诊断过程中需要进行鉴别诊断。

结缔组织病诊断标准结缔组织病,又称结缔组织疾病,是一类以结缔组织的异常增生、炎症、纤维化等为主要特征的自身免疫性疾病。

这类疾病涉及多个系统和器官,临床表现多样化,诊断和治疗也较为复杂。

为了准确诊断和治疗结缔组织病,医学界制定了一系列的诊断标准。

本文将详细介绍结缔组织病的诊断标准及其临床应用。

一、系统性红斑性肢端皮肤萎缩1.1 皮肤萎缩1.1.1临床表现:皮肤萎缩是系统性红斑性肢端皮肤萎缩的主要特征之一,通常表现为皮肤变薄、干燥、粗糙,以及毛发脱落。

在病变部位,皮肤的颜色可能变为淡红色或紫色。

1.2关节和肌肉损害1.2.1关节痛:许多患者在病程中会出现关节痛,常受累的关节包括手指、手腕、膝关节等。

1.2.2肌肉无力:肌肉无力和疲乏是另一个常见的症状,可能导致患者在日常生活中出现活动受限。

1.3内脏损害1.3.1肺:部分患者可能出现间质性肺炎、肺纤维化等肺部病变。

1.3.2心脏:心脏受累时,可导致心功能不全、心包炎等。

1.3.3肾脏:肾脏受累时,可出现蛋白尿、血尿等症状。

1.4实验室检查1.4.1血清学检查:血清抗核抗体(ANA)、抗双链DNA(dsDNA)抗体等指标可能阳性。

1.4.2肌酶:肌肉损伤时,肌酶水平通常升高。

1.5诊断与鉴别诊断1.5.1诊断依据:根据临床表现、实验室检查以及排除其他可能导致类似症状的疾病,可作出系统性红斑性肢端皮肤萎缩的诊断。

1.5.2鉴别诊断:需要与其他结缔组织病如类风湿关节炎、硬皮病等相鉴别。

综上所述,系统性红斑性肢端皮肤萎缩作为一种结缔组织病,具有明显的临床特征和诊断标准。

在实际临床工作中,医生需根据患者的病史、临床表现、实验室检查等多方面信息,综合判断并制定合理的治疗方案。

同时,患者也应积极配合治疗,遵循医嘱,以期获得良好的治疗效果。

接下来,我们将介绍其他结缔组织病的诊断标准及其临床应用,以期为临床医生和患者提供更多的参考和帮助。

二、类风湿关节炎2.1关节炎症2.1.1临床表现:类风湿关节炎的主要症状为关节炎症,常表现为关节肿痛、僵硬、活动受限。

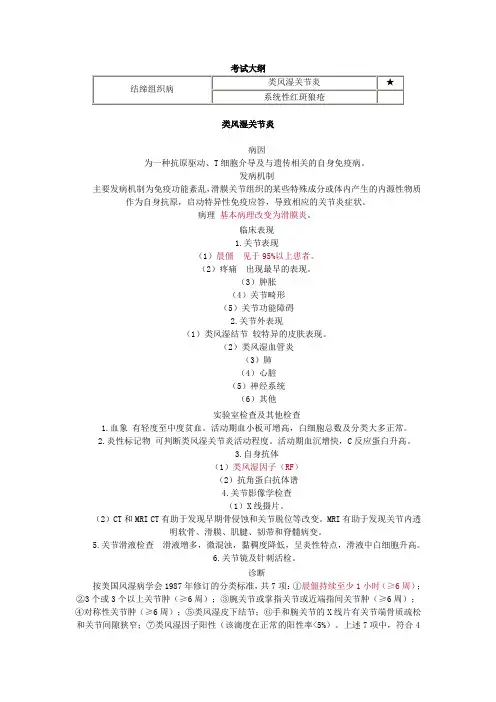

类风湿关节炎病因为一种抗原驱动、T细胞介导及与遗传相关的自身免疫病。

发病机制主要发病机制为免疫功能紊乱,滑膜关节组织的某些特殊成分或体内产生的内源性物质作为自身抗原,启动特异性免疫应答,导致相应的关节炎症状。

病理基本病理改变为滑膜炎。

临床表现1.关节表现(1)晨僵见于95%以上患者。

(2)疼痛出现最早的表现。

(3)肿胀(4)关节畸形(5)关节功能障碍2.关节外表现(1)类风湿结节较特异的皮肤表现。

(2)类风湿血管炎(3)肺(4)心脏(5)神经系统(6)其他实验室检查及其他检查1.血象有轻度至中度贫血。

活动期血小板可增高,白细胞总数及分类大多正常。

2.炎性标记物可判断类风湿关节炎活动程度。

活动期血沉增快,C反应蛋白升高。

3.自身抗体(1)类风湿因子(RF)(2)抗角蛋白抗体谱4.关节影像学检查(1)X线摄片。

(2)CT和MRI CT有助于发现早期骨侵蚀和关节脱位等改变。

MRI有助于发现关节内透明软骨、滑膜、肌腱、韧带和脊髓病变。

5.关节滑液检查滑液增多,微混浊,黏稠度降低,呈炎性特点,滑液中白细胞升高。

6.关节镜及针刺活检。

诊断按美国风湿病学会1987年修订的分类标准,共7项:①晨僵持续至少1小时(≥6周);②3个或3个以上关节肿(≥6周);③腕关节或掌指关节或近端指间关节肿(≥6周);④对称性关节肿(≥6周);⑤类风湿皮下结节;⑥手和腕关节的X线片有关节端骨质疏松和关节间隙狭窄;⑦类风湿因子阳性(该滴度在正常的阳性率<5%)。

上述7项中,符合4项即可诊断。

鉴别诊断治疗1.一般治疗2.药物治疗3.外科治疗系统性红斑狼疮病因1.遗传因素2.环境因素3.内分泌雌激素水平升高等。

病理基本病理改变是炎症反应和血管异常,坏死性血管炎,可发生于任何器官。

临床表现1.全身症状。

2.皮肤与黏膜特征性的改变为鼻梁和双颧颊部呈蝶形分布的红斑。

3.关节和肌肉。

4.狼疮肾炎(LN)肾衰竭是SLE的主要死亡原因之一。

混合性结缔组织病临床表现及诊断一、概述混合性结缔结组病(MCTD)是Sharp于1972年提出的一种新的结缔组织疾病。

该病的特征为临床上有类似系统性红斑狼疮(SLE)、系统性硬化症(PSS)、多发性肌炎(PM)和类风湿关节炎(RA)的混合表现,并伴有血清学上高滴度的抗RNP 抗体。

MCTD病因未明。

其发病可能与免疫紊乱有关,主要依据为:(1)血清中持续存在高滴度抗RNP抗体;(2)有显著增高的多克隆r球蛋白血症,提示有持续存在的抗原刺激或免疫调节缺陷;(3)有实验证明,病人的抑制性T细胞对刺激的反馈抑制功能存在缺陷,导致抗RNP产生;(4)约25%病人有低补体血症;(5)病情活动期血循环免疫复合物增加;(6)血管内层、肌肉纤维、肾小球基底膜及表皮与真皮结合部可发现IgG、IgM及IgA的特异沉着;(7)在肌肉、肺、唾液腺、肝、心、消化道等组织中有淋巴细胞及浆细胞慢性浸润。

混合性结缔组织病在中医学文献中虽无此病名,但与“皮痹”、“肌痹”、“周痹”、“阴阳毒”、“历节病”等的临床症状有相似之处;有肾炎、肾功能损害者可属“水肿”;有肝脏损害者属“黄疸”、“胁痛”;有急性心内膜炎、心肌损害者属“心悸”;有肺功能异常、呼吸困难为“喘证”;食道功能障碍临床出现吞咽困难、恶心、呕吐、腹痛、腹泻均为脾胃损伤;雷诺氏征为“脉痹”等。

由于本病是一组综合征,因此病因病机也比较复杂。

病因不外内外因两端。

外因多由外感六淫,或留着肌肤,痹阻关节,或内侵脏腑而导致发病。

内因多因先天禀赋不足,阴阳、气血亏虚或失衡,日久造成脏腑功能紊乱。

病在皮肤、肌腠、经络、血脉、关节者,则红斑皮疹、手浮肿呈腊样肿胀,甚者指尖皮肤变硬、脱发、肢端或白或青紫、关节肌肉酸痛无力等。

内舍脏腑者,使脏腑功能失常,影响肺、脾、心、肝、肾诸脏,而见喘息、胃胀纳呆、心悸怔忡、筋脉不利、水肿胁胀、腰酸膝软等证,甚则危及生命。

一、临床表现(一)症状病人80%为女性,无民族及种族差异。

结缔组织病诊断标准结缔组织病是一类由免疫系统异常引起的疾病,可影响人体内的结缔组织,表现为全身性的症状和体征。

由于结缔组织病的临床表现多样,且与其他疾病有一定重叠,因此对其诊断需要依靠一系列的临床表现、实验室检查和组织病理学等综合评估。

本文将针对结缔组织病的诊断标准进行详细介绍,以帮助医生和患者更好地了解这类疾病的诊断与鉴别诊断。

一、病史及临床表现结缔组织病的诊断首先依赖于患者的病史和临床表现。

结缔组织病可表现为系统性红斑狼疮(SLE)、皮肌炎(PM)、系统性硬化症(SSc)、混合结缔组织病(MCTD)及其他相关疾病。

患者可能出现的表现有全身疼痛、乏力、关节疼痛、肌肉无力、皮肤疹、光敏感、溃疡、发热、水肿、呼吸困难等。

特别是SLE还可出现贫血、血小板减少、肾炎等。

二、实验室检查在病史和临床表现的基础上,实验室检查对结缔组织病的诊断至关重要。

以下是常见的实验室检查项目:1.血液常规及生化指标:包括血红蛋白、白细胞计数、血小板计数、红细胞沉降率(ESR)、C-反应蛋白(CRP)、肝肾功能指标等。

贫血、白细胞减少、血小板减少、ESR和CRP升高是结缔组织病的常见表现。

2.免疫学指标:包括抗核抗体(ANA)、抗双链DNA抗体(anti-dsDNA)、抗肌体抗体(anti-Sm)、抗磷脂抗体(APL)、类风湿因子(RF)等。

ANA是结缔组织病的敏感指标,但并非特异性指标,而且阳性率并不高。

抗dsDNA抗体和抗Sm抗体对SLE的诊断有一定的特异性。

3.免疫球蛋白及补体:包括IgG、IgM、IgA和C3、C4等,其中C3、C4在结缔组织病的活动性鉴别上较为重要。

4.自身抗体:包括抗磷脂抗体(APL)、抗磷脂酶抗体(aPL)、双链DNA抗体等。

5.凝血功能:抗凝物质抗体、凝血酶时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)等。

6.其他:抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)、抗线粒体抗体(AMA)、抗Sm/RNP抗体等。

第7章结缔组织病红斑狼疮(lupus erythematosus,LE)盘状红斑狼疮(discoid lupus erythematosus,DLE)盘状红斑狼疮(DLE)是慢性皮肤型红斑狼疮之主要类型,系多因性疾病,多见于中年男女。

分局限型和播散型两型。

【诊断】1.病史:慢性病程,经常在日光照射强烈的季节发病。

2.皮损特点:初发为小丘疹,渐扩大呈浸润性红斑,表面有粘着性鳞屑,剥下鳞屑见毛囊角栓形成的小棘。

慢性皮损中央萎缩形成瘢痕,伴有毛细血管扩张、色素沉着或色素减退。

3.好发部位:多见于颧、颊、鼻、外耳、手背等曝光部位。

颧部和鼻梁部皮损可连接成蝶形。

少数病例皮损泛发时,称为播散性盘状红斑狼疮。

粘膜受累以下唇为主,为灰白色糜烂或浅溃疡,周围可有紫色红晕。

4.全身症状:一般无全身症状,少数可有低热、乏力、关节酸痛。

5.实验室检查:一般无明显异常,可有ESR增快,WBC减少,丙种球蛋白升高,RF (+),少数患者ANA(+),但滴度较低。

6.组织病理:角化过度,毛囊角栓,表皮萎缩,基底细胞液化变性,真皮血管及附属器周围淋巴细胞呈块状浸润。

真皮浅层水肿,血管扩张,少量红细胞外溢。

7.免疫病理:皮损处直接免疫荧光检查(DIF),示表皮真皮交界处有IgG及(或)IgM 及(或)C3沉积。

【鉴别诊断】1.扁平苔藓:皮损通常为多角形扁平丘疹,呈紫色,瘙痒较重,无毛囊角栓,无萎缩,无毛细血管扩张。

有典型的病理改变。

2.多形红斑:皮损为多形性损害,且常以某一种损害为主,好发于四肢远端及面部,皮肤和粘膜均受累及,尤其可见虹膜样皮疹。

无毛囊角栓,无萎缩,无毛细血管扩张。

3.银屑病:可累及头面部,但以头皮皮损为重,鳞屑较多,有血露现象,无毛囊角栓,无萎缩,无毛细血管扩张。

4.脂溢性皮炎:主要发生于皮脂溢出部位,皮损为鲜红或黄红色斑片,表面覆有油腻性鳞屑或痂皮,皮损中央无萎缩。

5.冻疮:多见于妇女、儿童,暴露于寒冷空气后12~24小时发病,表现为单发或多发的局限性红斑或暗红色、紫色肿块,压之褪色,患处皮温降低,自觉瘙痒、疼痛、烧灼感。