《自然电场法》课件

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:50

第二节自然电场法在一定的地质-地球物理条件下,地中存在原天然稳定电流场称为自然电场。

基于研究自然电场的分布规律来达到找矿或解决其它地质问题的一种方法称为自然电场法。

本节将讨论自然电场的成因和分布规律,并在此基础上介绍自然电场法的应用。

一、岩石和矿石的自然极化一般情况下物质都是电中性的,即正、负电荷保持平衡。

但在一定条件下,某些物质或系统的正、负电荷会彼此分离,偏离平衡状态,通常称这种现象为“极化”。

某些岩石和矿石在特定的自然条件下会呈现出极化状态,并在其周围形成自然电场,这便是岩、矿石的自然极化。

1、电子导体的自然极化当电子导体和溶液接触时,由于热运动,导体的金属离子或自由电子可能有足够大的能量,以致克服晶格间的结合力越出导体而进入溶液中。

从而破坏了导体与溶液的电中性,分别带导性电荷,并在分界面附近形成双电层,此双电层的电位差称为所论电子导体在该溶液中的电极电位。

它与导体和溶液的性质有关。

若导体及其周围的溶液都是均匀的,则界面上的双电层也是均匀的,这种均匀、封闭的双电层不会产生外电场。

如果导体或溶液是不均匀的,则界面上的双电层呈不均匀分布,产生极化,并在导体内、外产生电场引起自然电流。

这种极化所引起电流的趋势是减少造成极化的导体或溶液的不均匀性。

故若不能继续保持原有的导体或溶液的不均匀性,使之因极化而引起的自然电流会随时间逐渐减小,以至最终消失。

因此电子导体周围产生稳定电流场的条件是:导体或溶液具有不均匀性,并有某种外界作用保持这种不均匀性,使之不因极化放电而减弱。

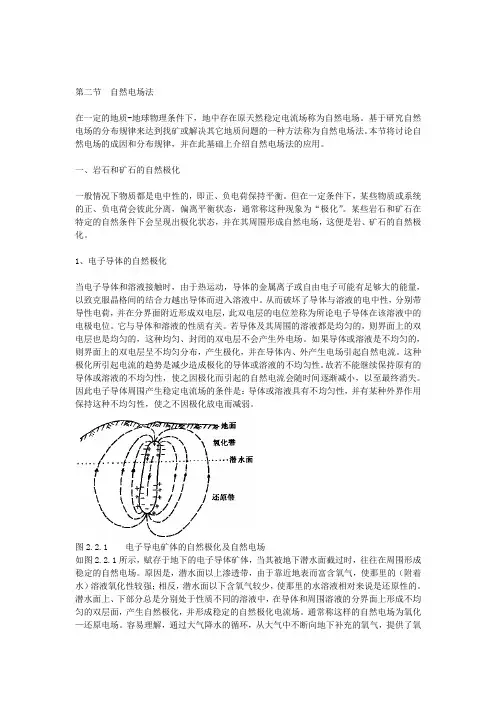

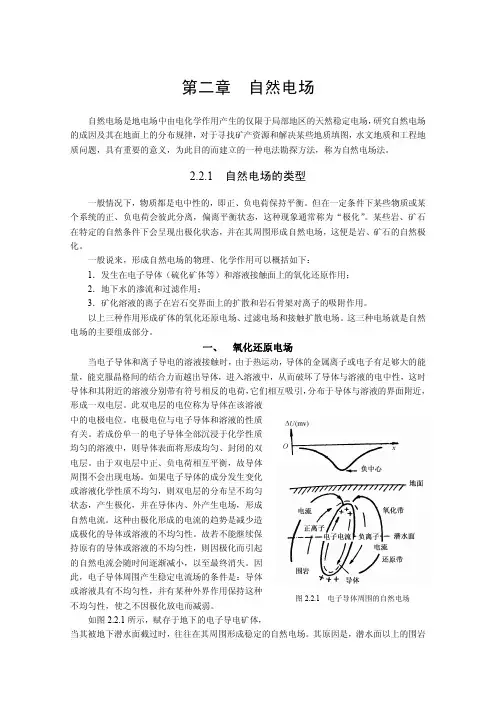

图2.2.1 电子导电矿体的自然极化及自然电场如图2.2.1所示,赋存于地下的电子导体矿体,当其被地下潜水面截过时,往往在周围形成稳定的自然电场。

原因是,潜水面以上渗透带,由于靠近地表而富含氧气,使那里的(附着水)溶液氧化性较强;相反,潜水面以下含氧气较少,使那里的水溶液相对来说是还原性的。

潜水面上、下部分总是分别处于性质不同的溶液中,在导体和周围溶液的分界面上形成不均匀的双层面,产生自然极化,并形成稳定的自然极化电流场。

图2.2.1 电子导体周围的自然电场第二章 自然电场自然电场是地电场中由电化学作用产生的仅限于局部地区的天然稳定电场, 研究自然电场 的成因及其在地面上的分布规律,对于寻找矿产资源和解决某些地质填图,水文地质和工程地 质问题,具有重要的意义,为此目的而建立的一种电法勘探方法,称为自然电场法。

2.2.1 自然电场的类型一般情况下,物质都是电中性的,即正、负电荷保持平衡。

但在一定条件下某些物质或某 个系统的正、负电荷会彼此分离,偏离平衡状态,这种现象通常称为“极化” 。

某些岩、矿石 在特定的自然条件下会呈现出极化状态,并在其周围形成自然电场,这便是岩、矿石的自然极 化。

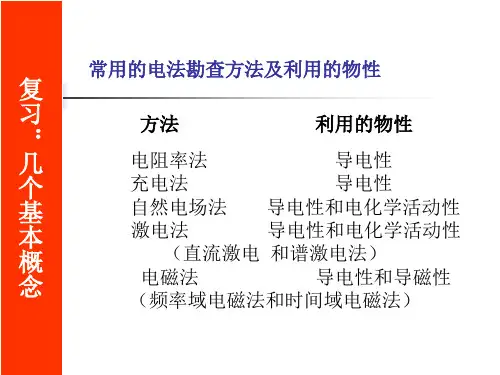

一般说来,形成自然电场的物理、化学作用可以概括如下:1.发生在电子导体(硫化矿体等)和溶液接触面上的氧化还原作用;2.地下水的渗流和过滤作用;3.矿化溶液的离子在岩石交界面上的扩散和岩石骨架对离子的吸附作用。

以上三种作用形成矿体的氧化还原电场、过滤电场和接触扩散电场。

这三种电场就是自然 电场的主要组成部分。

一、 氧化还原电场当电子导体和离子导电的溶液接触时,由于热运动,导体的金属离子或电子有足够大的能 量,能克服晶格间的结合力而越出导体,进入溶液中,从而破坏了导体与溶液的电中性,这时 导体和其附近的溶液分别带有符号相反的电荷, 它们相互吸引, 分布于导体与溶液的界面附近, 形成一双电层。

此双电层的电位称为导体在该溶液中的电极电位。

电极电位与电子导体和溶液的性质有关。

若成份单一的电子导体全部沉浸于化学性质均匀的溶液中,则导体表面将形成均匀、封闭的双电层。

由于双电层中正、负电荷相互平衡,故导体周围不会出现电场。

如果电子导体的成分发生变化或溶液化学性质不均匀,则双电层的分布呈不均匀状态,产生极化,并在导体内、外产生电场,形成自然电流。

这种由极化形成的电流的趋势是减少造成极化的导体或溶液的不均匀性。

故若不能继续保持原有的导体或溶液的不均匀性,则因极化而引起的自然电流会随时间逐渐减小,以至最终消失。

图2.1.1 地电观测线路第二篇 大地电场、自然电场法及充电法第一章 大地电场地球表面存在着天然的变化电场和稳定电场。

天然的变化电场是由地球外部的各种电流系 在地球内部感应产生的,分布于整个地表或广大地区,一般具有较小的梯度。

天然的稳定电场 主要是由矿体、地下水和各种水系产生的,分布于局部地区,一般具有较大的梯度。

各种天然 的全球性或区域性的变化电场(电流场、电磁场),称为大地电场,而各种天然的地方性的稳 定电场,称为自然电场。

这两种电场总称为地电场。

本章仅讨论大地电场。

2.1.1 大地电场概述一 大地电场的测量测量大地电场的装置如图 2.1.1 所示。

M ,N 是一对埋 入地下的电极,一般埋深两米左右。

电极间的距离一般在 一公里以上,常用化学性质比较稳定的铅板制作电极,其面积约为 0.3×0.2m 2。

G 是座式电流计,灵敏度约为 10 -7—10 -9 A/mm 。

R 是一个阻抗较大的电阻,必须远大于两个电极之间的接地电阻。

这时,电流计就可以近似地记录M , N 电极之间的电位差ΔU MN 。

由电位差ΔU MN 和极距 MN 可 算出测点O 处(M ,N 的中点)的平均电场强度 E MN :MNU E MNMN D =(2.1.1)E MN 就是沿 MN 方向的电位梯度,一般以 mv/km 为单位。

大地电场是个矢量,因此,必须沿 x ,y 两个方向布设两组电极,分别测量出电场的北向 分量 E x ,和东向分量 E y ,才能确定测点 O 处大地电场的强度和方位角α:,22 y x E E E + = xy E E tg / = a (2.1.2)在固定台站上,为了获得较大的信号,电极距常取得很大。

表 2.1.1 给出了世界上几个著 名的地电台采用的极距。

流动台站采用的电极距较小,一般为 400 到 600米。

表2.1.1 几个国家的地电观测极距国 家 台 名 南北极距(公里)东西极距(公里)德 国 Barlin 120 262 美 国 Tueson 56.8 93.9 美 国College1.31.2图2.1.4 大地电场的对比性(1952.2.24 观测)英 国 Greenrich 25.0 15.6 澳大利亚 Watheroo 3.4及2.0 9.9及5.6 西 班 牙 Ebro 1.3 1.4 加 拿 大Chesterfield1.30.9二、 大地电场的特点图 2.1.2 是大地电场的两段记录。