第一章第四节《地形图的判读》

- 格式:ppt

- 大小:2.33 MB

- 文档页数:27

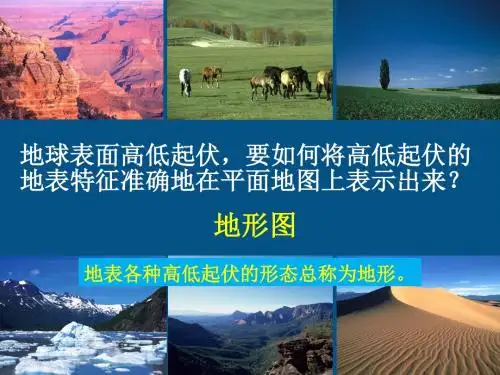

安徽定远英华中学2015-2016学年第一学期初一地理导学案编制:代李菊审核:黄煜审批:第一章第四节地形图的判读【教学目标】1.学会阅读和使用等高线地形图、分层设色图、学会估算海拔和相对高度。

2.能在等高线地形图上区别出山顶、山脊、鞍部、陡崖等山地不同部位。

3.在地形图上能识别出高原、山地、盆地、丘陵、平原五种基本地形类型。

【重难点】1.等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

2.在地形图图上识别山体不同部位的等高线形态。

【使用说明与学法指导】1.依据学习目标,结合导学案的引导,认真阅读教材并用红色笔进行勾画(包括文字与任何图片),完成课本相关活动,并独立完成导学案。

2.将预习时有疑问的或不能解决的用红色笔标记并随时记录在导学案【我的疑问】区,准备课上讨论质疑;在课堂上认真学习并按要求积极互动,积极思考,展示规范,点评到位,大胆质疑。

一、预习案(自主学习)1.地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫。

2.用表示地面高低起伏的地图叫等高线地形图,这种地图上坡陡的地方,等高线,坡缓的地方,等高线。

3.在地图上,把海拔相同的各点连接成线,叫作。

4.可以一目了然地看出地表高低形态和底底的起伏状况,这种地图叫。

5.可以直观表示地面上沿某一方向地势的起伏和坡度的陡缓的地图是。

6.地形剖面图是以地形图为基础转绘成的。

7.陆地表面的地形类型有、、、平原、五种。

二、探究案(合作展示)1.等高线地形图中常见的不同的山体部位如何区别?2.常见的五种地貌类型是什么?它们在地图上的区别?我的疑问——1、四周高、中间相对低平的地形为 ( )A .平原 B.山地 C .盆地 D.高原2、甲地比海平面高出1700米,乙地比海平面高出800米,甲、乙两地的相对高度是:()A .1700米 B.800米 C.900米 D.2500米3、等高线地形图上,等高线重合的地方的地形为()A、山顶B、山谷 C.山脊 D.陡崖4、在中国地形图上,珠穆朗玛峰旁写有8848,它是表示( )A、珠穆朗玛峰顶高出峰下8848米B、珠穆朗玛峰顶高出青藏高原8848米C、珠穆朗玛峰顶高出海平面的水平距离是8848米D、珠穆朗玛峰顶高出海平面的垂直距离是8848米5、下列关于分层设色地形图的说法,不正确的是()A、是在等高线地形图的基础上制作成的B、图中蓝色通常代表海洋,颜色越深,表示海水越深C、图中绿色通常表示海洋,颜色越浅,表示地势越底D、图中丘陵和低山通常用黄色或深黄色表示,颜色越深表示地势越高6、在分层设色地形图上,能用褐色表示的是()A、刚果盆地B、青藏高原C、华北平原D、西西伯利亚平原7、(1)请将五个地形部位的名称(山顶、鞍部、山谷、山脊、陡崖)填写到下表相应的文字或字母代号所对应的方格当中:、甲地的海拔是:米;甲地与乙地的相对高度是:米。

人教版七年级上册《等高线地形图的判读》说课稿一、教材分析本节课从认识海拔高度和相对高度入手,了解等高线地形图的绘制和应用。

重点训练学生了解等高线地形图的判读,从形象思维到抽象思维,学生的思维得到提升,为后面学习等温线,等降水量线等知识做了很好的铺垫。

二、教学目标1、通过自主探究和小组合作,理解海拔、相对高度、等高线等基本概念。

培养学生学会发现、认识、比较、判断的地理意识、合作能力和自主探究精神。

2、通过操作软件和亲手制作山体模型,分析比较山体不同部位等高线的形态特征,培养学生动手操作的实践能力。

3、通过观看利用普米软件制作的视频理解坡度陡缓与等高线疏密程度的关系。

利用信息技术,营造民主和谐的师生关系、轻松高效的课堂氛围。

三、教学重难点重点:在等高线地形图上识别山峰、山脊、山谷。

难点:理解等高线地形图的绘制过程;判读山坡的陡缓。

四、学情分析七年级学生空间想象能力和抽象思维能力存在局限性,通过现代化信息技术手段帮助学生理解立体地形地貌,转绘为平面地形图等难以理解的知识,初中生学生参与意识强,在课堂中多让学生动手操作更能激发学生学习热情。

五、教法和学法1、教法启发式教学法:启发学生从生活实际出发。

寻找、发现问题,思考、讨论、解决问题,使学生有所收获。

激励教学法和多媒体辅助教学贯穿始终2、学法:动手实践法,合作探究法,读图分析法六、教学过程1、创设情境展示微信聊天记录,老师的好友聪聪要去庐山看日出,在微信中发来一些拍摄的照片和信息,他的脚受伤了,手机也快没电了,请同学们和老师一起重温激动人心的救人过程,利用Google Earth看看庐山山区的整体情况,可以看到庐山山脉层峦叠嶂,以此帮助学生建立对于区域的认知。

此时提出问题:到哪里去找聪聪呢?线索一:展示微信中聪聪发来的位置信息,利用高德导航导入,紧急赶往山区,来到山脚下,得到一张非常重要的紧急救援图。

利用微信中提供的信息和山脚下的等高线地形图,来寻找一条省时省力的最佳登山路线,营救聪聪。

人教版七年级地理上册:1.4《地形图的判读》教学设计一. 教材分析《地形图的判读》是人教版七年级地理上册的第一章第四节内容,主要让学生了解地形图的基本知识,掌握地形图的判读方法,提高学生对地形图的运用能力。

本节内容主要包括地形图的构成、地形图的符号、地形图的判读方法等方面的知识。

通过本节内容的学习,学生可以更好地理解地形图,提高地理学科素养。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地图有一定的认识。

但学生在地形图的判读方面还比较薄弱,需要通过本节内容的学习,进一步掌握地形图的判读方法,提高运用地形图的能力。

三. 教学目标1.了解地形图的基本构成和符号。

2.掌握地形图的判读方法。

3.提高学生对地形图的运用能力。

4.培养学生对地理学科的兴趣。

四. 教学重难点1.地形图的基本构成和符号。

2.地形图的判读方法。

五. 教学方法1.采用问题驱动法,引导学生主动探究地形图的判读方法。

2.使用案例分析法,让学生通过实际案例,加深对地形图的理解。

3.运用小组合作法,培养学生的团队协作能力。

4.采用情境教学法,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.准备地形图相关资料,如地形图、地形图符号说明等。

2.准备案例地图,用于分析地形图的判读方法。

3.准备多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

4.准备小组合作任务,如地形图判读练习题等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示不同类型的地形图,引导学生关注地形图,激发学生的学习兴趣。

提问:“你们知道这些地图是什么地图吗?它们有什么特点?”2.呈现(10分钟)介绍地形图的基本构成和符号,如等高线、陡缓坡、山顶、山脊等。

通过PPT展示地形图符号的图例,让学生了解各种符号所代表的含义。

3.操练(10分钟)分发地形图和相关资料,让学生独立完成地形图的判读练习。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)小组内互相交换练习题,互相检查判读结果。

教师选取部分小组的答案,进行讲解和分析,巩固学生对地形图判读方法的掌握。