寿山石1简介

- 格式:ppt

- 大小:4.76 MB

- 文档页数:19

寿山石——万中无一的大山通石大山石产于柳岭北面深山之中。

是柳岭采石业自近半个多世纪以来日益兴盛,矿洞不断向纵深扩展所出产的新品种,取大山为名,意为石出大山之中。

大山石给人的印象是一种粗石,产地为旗降矿脉附近的大山坑;颜色为红、紫、兰、黄、白、绿等;质地多为网状的棉砂,硬度高,石性脆,黄绿部分砂岩常夹通体结晶性体质。

大山石的结晶体称作大山通。

似乎大山绝大多数石头的普通,是为了造就另类的辉煌,众多的“百姓”缺衣少食,是为了让“帝王”更加雄壮。

大山通的存在,让谁也不敢小看大山这个石种,就犹如水帘洞的猴子有个孙大圣,哪个妖怪也不敢欺负众猴子。

“晶”是透明度的形容,其他的石种晶是最高等级,但此并不能形容最佳状态下的大山。

“通”者达四方而无碍,大山通在此形容上更进一步,除了要达到“晶”的透明度等级外,还要求整石为肉质,且无岩质、无糕点、无斑块的状态。

众所周知,目前市场上好的大山,多少都是岩质夹着晶肉的。

许多石友与商家将这样的石种,高兴怎么叫就怎么叫,有的叫大山晶,有的叫大山通;前者的称呼也罢,后者的叫法可是有严格意义上的标准的。

大山通的主要三种颜色,黄色的似枇杷黄,白色的如办公用纸,绿色的像绿色啤酒瓶,皆色泽匀称,无色块与斑点,硬度不输旗降,透度能超过最一流的二号矿。

因为有着非常苛刻的标准,真正意义上的大山透万中无一,其价格极其昂贵。

如果说到与昌化冻石接近的寿山石,首先想到的肯定是杜林与善伯。

其实大山通与昌化的接近程度比之两者犹有过之。

首先它们的色调相近,都具有灰调子。

其次细腻的质地也颇为类似,最重要的还是两者的荧光感极为雷同。

如果说差异,大概昌化质地更生硬,而大山则较为细柔。

昌化晶冻石大山通石。

寺坪田石:寿山村外原有一座“广应寺”,建于唐光启三年(僧人时常采集田黄石,研磨成粉末给周围百姓治病,未用的石头储于寺内,日积月累,寺中积攒田黄无数。

元末战乱,广应寺因曾收留过朱元璋而被元兵付之一炬,连同僧人辛辛苦苦积攒起来的田黄石也沉默于火中,田黄石经火炙后又埋入土中。

造化弄人,数百年的日晒雨淋、水分浸蚀不但没有让这些深埋于废墟之下的田黄石黯然失色,特殊土壤的滋养反而赋予了它们更为绚丽的生命,既保留了田黄石原有的优良品质,更进一步成就了其温润如古玉的厚重质朴的独特魅力。

此时的寺坪田不再仅仅是简单的石头,更像是历经风云变幻后的智者,它们静静的守护着广应寺这片饱经沧桑的土地,记录了历史,见证了岁月的变迁。

广应寺明洪武和崇祯年间,两次焚毁、重建,反常的环境因素,是形成寺坪田独特的演变条件。

其中明代毁于大火两次,也是寺坪石形成的最主要时间。

明时寺坪石的数量颇多,到广应寺附近采集寺坪石也成为文人雅士的风尚,寺坪田的身价逐年上涨,很久以前就已经是“易金十倍”了。

旗降石质地细腻脂润,微透明或不透明,富有光泽,年久不变,在寿山石中韧性最强。

色泽很丰富,以黄色为基调,有黄、红、白、紫、灰等色,或单色,或二三色相间,色泽深浅变化,或浓或淡,相互辉映。

旗山系寿山石矿藏丰富,品种繁多,是仅次于高山系的第二大系。

旗降石石质结实,温润,坚细,凝腻,微透明或不透明,实有光泽,色彩丰富,以红、黄、紫、白等两色及多色相间者常见,是寿山石中一大家族,如黄旗降、红旗降等。

杜陵坑山各洞均有剥离于石脉的独石,埋藏于坑洞周围的砂土中,由掘取而得。

掘性杜陵坑石石质脂润,微透明,惟不及洞产石通灵,有网状或环状纹,但纹理紊乱。

黄色掘性杜陵坑石,有桂花黄、枇杷黄、橘皮黄,有时亦出现萝卜纹。

石皮红筋,易与田黄石相混。

二号矿石:产于寿山乡党洋村二号叶蜡石矿,属黄巢矿脉,石性凝结微坚,细腻滋润,色彩绚丽。

结晶状态:有全结晶,半结晶,未结晶,即使未结晶的二号矿石,也至少已经起冻,而且质地细腻,光彩夺目。

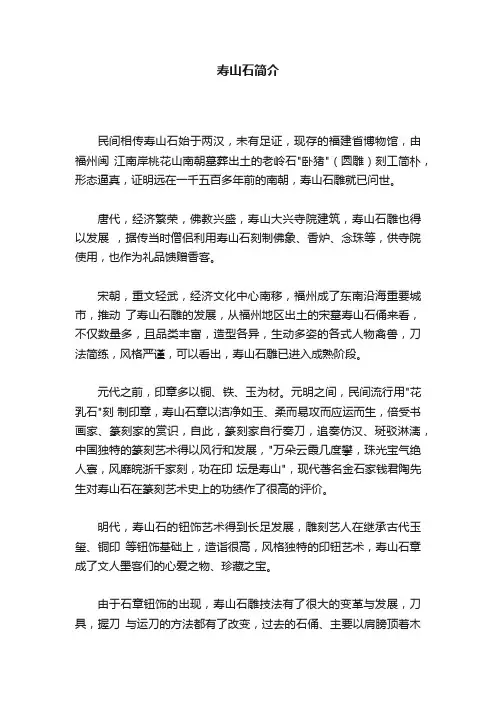

寿山石简介民间相传寿山石始于两汉,未有足证,现存的福建省博物馆,由福州闽江南岸桃花山南朝墓葬出土的老岭石"卧猪"(圆雕)刻工简朴,形态逼真,证明远在一千五百多年前的南朝,寿山石雕就已问世。

唐代,经济繁荣,佛教兴盛,寿山大兴寺院建筑,寿山石雕也得以发展,据传当时僧侣利用寿山石刻制佛象、香炉、念珠等,供寺院使用,也作为礼品馈赠香客。

宋朝,重文轻武,经济文化中心南移,福州成了东南沿海重要城市,推动了寿山石雕的发展,从福州地区出土的宋墓寿山石俑来看,不仅数量多,且品类丰富,造型各异,生动多姿的各式人物禽兽,刀法简练,风格严谨,可以看出,寿山石雕已进入成熟阶段。

元代之前,印章多以铜、铁、玉为材。

元明之间,民间流行用"花乳石"刻制印章,寿山石章以洁净如玉、柔而易攻而应运而生,倍受书画家、篆刻家的赏识,自此,篆刻家自行奏刀,追奏仿汉、斑驳淋漓,中国独特的篆刻艺术得以风行和发展,"万朵云霞几度攀,珠光宝气绝人寰,风靡皖浙千家刻,功在印坛是寿山",现代著名金石家钱君陶先生对寿山石在篆刻艺术史上的功绩作了很高的评价。

明代,寿山石的钮饰艺术得到长足发展,雕刻艺人在继承古代玉玺、铜印等钮饰基础上,造诣很高,风格独特的印钮艺术,寿山石章成了文人墨客们的心爱之物、珍藏之宝。

由于石章钮饰的出现,寿山石雕技法有了很大的变革与发展,刀具,握刀与运刀的方法都有了改变,过去的石俑、主要以肩膀顶着木柄长刀具雕刻,刀向多显直线,对于细小的印章钮头来说这种方法显然不适用了,刀具演变成为手凿与修刀,完全用手掌握,运刀如笔,刀法刚柔相济,婉转流畅,所表现的形象婀娜多姿,更臻完美,同时,受中国画的影响,出现了高浮雕技法、皱法雅洁,实有画意,从此,寿山石雕形成独特的艺术风格。

清代是寿山石雕的昌盛时期,史籍记载,雍正时寿山石雕已纳入官府的征税范围,雕刻艺术因材施艺,分别雕刻印章、文具、人物、动物及玉镶嵌各种器皿,印章的钮饰更加精致多样,表现技法上出现了阴刻和链条技法,乾隆皇帝用过的一套"宝印",就是用一块田黄刻制并由两根链条连接起来的三颗印章,技艺高超,堪称国之瑰宝。

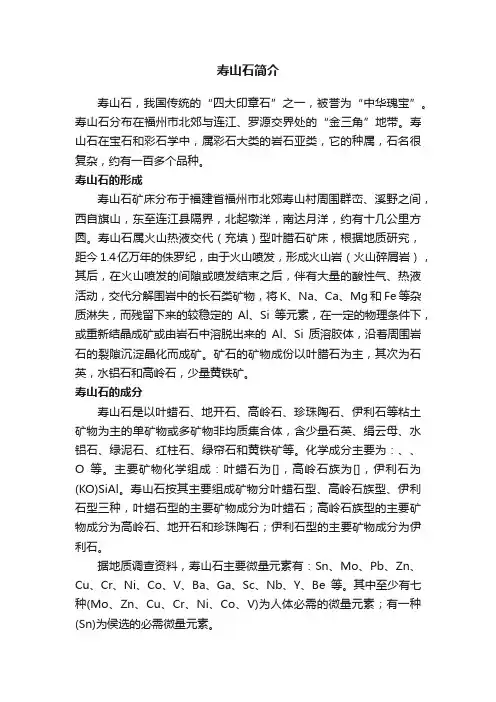

寿山石简介寿山石,我国传统的“四大印章石”之一,被誉为“中华瑰宝”。

寿山石分布在福州市北郊与连江、罗源交界处的“金三角”地带。

寿山石在宝石和彩石学中,属彩石大类的岩石亚类,它的种属,石名很复杂,约有一百多个品种。

寿山石的形成寿山石矿床分布于福建省福州市北郊寿山村周围群峦、溪野之间,西自旗山,东至连江县隔界,北起墩洋,南达月洋,约有十几公里方圆。

寿山石属火山热液交代(充填)型叶腊石矿床,根据地质研究,距今 1.4亿万年的侏罗纪,由于火山喷发,形成火山岩(火山碎屑岩),其后,在火山喷发的间隙或喷发结束之后,伴有大量的酸性气、热液活动,交代分解围岩中的长石类矿物,将K、Na、Ca、Mg和Fe等杂质淋失,而残留下来的较稳定的Al、Si等元素,在一定的物理条件下,或重新结晶成矿或由岩石中溶脱出来的Al、Si质溶胶体,沿着周围岩石的裂隙沉淀晶化而成矿。

矿石的矿物成份以叶腊石为主,其次为石英,水铝石和高岭石,少量黄铁矿。

寿山石的成分寿山石是以叶蜡石、地开石、高岭石、珍珠陶石、伊利石等粘土矿物为主的单矿物或多矿物非均质集合体,含少量石英、绢云母、水铝石、绿泥石、红柱石、绿帘石和黄铁矿等。

化学成分主要为:、、O等。

主要矿物化学组成:叶蜡石为[],高岭石族为[],伊利石为(KO)SiAl。

寿山石按其主要组成矿物分叶蜡石型、高岭石族型、伊利石型三种,叶蜡石型的主要矿物成分为叶蜡石;高岭石族型的主要矿物成分为高岭石、地开石和珍珠陶石;伊利石型的主要矿物成分为伊利石。

据地质调查资料,寿山石主要微量元素有:Sn、Mo、Pb、Zn、Cu、Cr、Ni、Co、V、Ba、Ga、Sc、Nb、Y、Be等。

其中至少有七种(Mo、Zn、Cu、Cr、Ni、Co、V)为人体必需的微量元素;有一种(Sn)为侯选的必需微量元素。

寿山石的特征寿山石质地晶莹、凝腻、温润、通透、色彩斑斓、刚柔适中,“细、凝、腻、润、灵、透”六德齐俱;其结晶状态属隐晶质集合体,呈细粒结构、显微鳞片变晶结构、变余凝灰结构等。

关于寿山石的故事

寿山石是一种来自福建省福州市寿山地区的石材,因其开采、加工、雕刻等工艺繁琐而独特,被誉为“石中之王”。

以下是一些关于寿山石的故事:

1. 起源传说

寿山石起源传说有多种,其中比较公认的是“石鬼洞人”传说。

相传,在古代,有两个人因避战乱而来到福州寿山,在山中发现了一种神秘的石头。

他们将其带回村里,并开始进行雕刻。

这些石头不仅被用于雕刻艺术品,还被用于制作房屋、家具等生活用品。

随着时间的推移,村里的人们逐渐掌握了寿山石雕刻的技巧,并将其发展成为这门手艺。

2. 雕刻艺术

寿山石的雕刻艺术起源于清朝,经过数百年的发展,逐渐形成了独特的艺术风格。

寿山石雕刻的题材广泛,既有人物、动物、花卉,也有山水、风景等。

寿山石雕刻工艺繁琐而复杂,需要掌握多种技巧,如雕刻技法、刀法、造型等。

寿山石雕刻的艺术品因其独特的风采和精湛的技艺,被誉为中国艺术宝库中的珍品。

3. 品牌文化

近年来,寿山石的品牌文化逐渐受到关注。

福建省政府将其列为“福建省特色文化品牌”,寿山石也成为了中国文化中的一种重要符号。

一些品牌也开始将寿山石雕刻作为品牌特色,推出了一系列寿山石雕刻艺术品和纪念品,吸引了众多消费者的关注和喜爱。

寿山石作为中国传统石材之一,具有深厚的历史和文化底蕴,其独特的质地和优美的雕刻技艺,吸引着众多消费者的关注和喜爱。

寿山石小知识

寿山石因产地位于福建省福州市北约40公里的寿山而得名,是我国印章和其他石雕艺术品的最佳材料之一。

寿山石雕品始见于南朝。

据《三山志》中所介绍,早在宋代,寿山石就已经开始大量开采,并用于雕刻,精美者作为贡品发运东京汴梁,成为宫廷的玩物。

元末,开始用寿山石刻印,因此有寿山石印钮艺术的产生,而收藏寿山石印材和寿山石印钮,成为当时文人雅士的专利,并一直影响到现在。

明代寿山石中的田黄石已御定为宫廷之印玺。

到了清代,皇帝更是喜爱田黄石。

相传乾隆皇帝曾经做过一个梦,梦见自己受到玉皇大帝的召见,玉皇大帝赐给他一块黄色的石头,还赐给他“福寿田”三个大字。

乾隆梦醒之后,觉得这是一个祥瑞之兆,但是却对“福寿田”三字百思不得其解。

于是,次日他在上朝之时,将梦境叙述出来让大臣们给自己圆梦。

一位大臣听后连忙跪倒禀告,称“福寿田”三字应以“福州、寿山、田黄石”为解,玉皇大帝赐给皇上您的一定是产于福州寿山的田黄石。

乾隆皇帝听后极为高兴,认为这确实是老天爷对自己的恩赐,从此,每年元旦祭天大礼中,乾隆皇帝都要在供案上供一块田黄石以祈求上苍保佑。

足见乾隆对寿山田黄石的喜爱。

现如今收藏在北京故宫博物院里的国宝田黄石三联玺就是乾隆的喜爱之物。

这件三联玺是用产自福建寿山田坑的上等田黄石做成,其原石据记载,在康熙年间就来到了清宫,在库房里一待就是近百年。

乾隆年间,机缘巧合这块石头被呈到了乾清宫,乾隆皇帝对其一见倾心,命工匠精心雕琢,于是乾隆三联玺就此诞生。

后来,这件三联玺被末代皇帝溥仪缝在棉衣里带出了紫禁城,之后又随其辗转长春、远东、抚顺,直到抗美援朝时期,溥仪将这枚珍贵的田黄石三联玺捐献给了国家。

科普寿山石寿山石因主要产于福州北郊 30 余千米的寿山而得名。

相传女娲补天余彩石,途经寿山、芙蓉、九峰三山,见这里的山苍郁滴翠、水故滟清澈,激动之余,遂将补天余石尽撒在这山山水水之间,于是便有了闻名遐迩的寿山石。

寿山石印章历史文献记载和宋墓出土的寿山石俑证实了寿山石的开采至少有1500 年以上的历史。

南宋时,寿山石矿已大规模开采,经元、明、清发展形成了独立的寿山石雕刻生产行业。

寿山石质地晶莹、凝脂如玉、色彩斑斓,享有“细、结、温、润、凝、腻”六德之誉,“上伴帝王将相、中及文人雅士、下亲庶民百姓”。

以寿山石制作的印玺在古代就是权力的象征,明清时期的帝、后对寿山石情有独钟,使用寿山石制作印玺,其中田黄自古就有“石中之王”的美誉,寓有“福寿田丰”之意,乃石中极品,乾隆皇帝的田黄“三链章”更是无价之宝。

伴随寿山石的不断开采,寿山石雕艺术的不断推陈出新,特别是明清开始文人雅士的介入,寿山石雕融合历史、文学、书画艺术,吸收了佛、道、儒诸家思想,蕴涵着博大的历史文化内涵,形成了独具中华特色的寿山石文化。

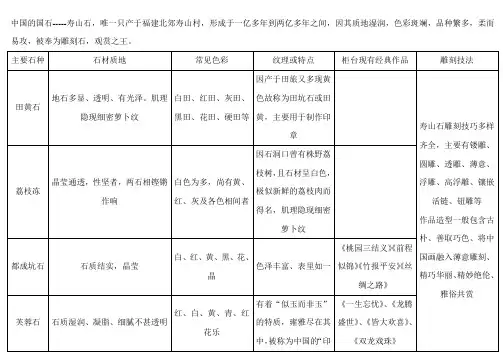

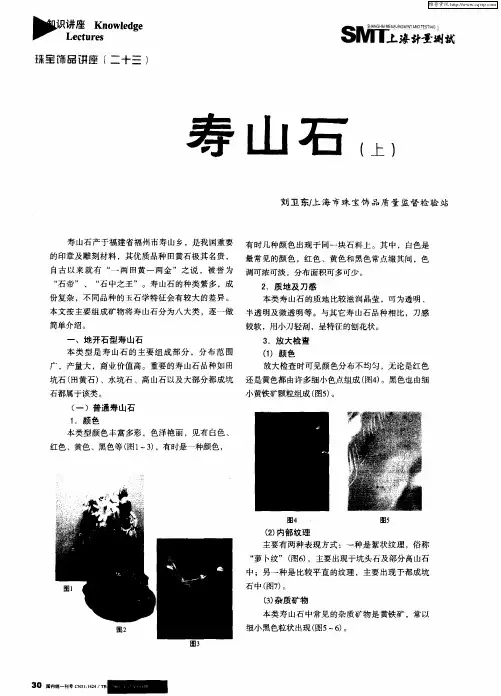

一、寿山石的基本性质(一) 寿山石的矿物组成寿山石(Larderite)的主要矿物为迪开石、叶蜡石、高岭石、伊利石、珍珠陶土,次要矿物有石英、黄铁矿、硬水铝石、红柱石、绿帘石、绢云母等。

寿山石的矿物组成多样化,所以在印石中寿山石的品种最为繁多。

寿山石的质地与其矿物成分有一定的关系。

当寿山石完全由迪开石组成时,呈无色或白色,质地细腻、硬度适中;当寿山石完全由叶蜡石组成时,呈白色、淡青色或浅米白色,质地温润、蜡质感很强,当寿山石主要由伊利石组成时,石性不稳定,易脆裂,工艺价值变低;当寿山石中含微晶质石英时,硬度增高,光泽增强,倘若含变余石英斑晶、黄铁矿或红柱石颗粒时,由于它们的硬度远远高于黏土矿物的硬度,不利于雕琢,工艺上称之为“砂钉”,它们的含量越多,工艺价值越低。

(二) 寿山石的化学成分寿山石主要化学成分有:SiO2,A12O3、FeO、Fe2O3 、TiO2,还有少量 CaO、MgO、K2ONa2O,以及一些微量元素如 Mo、Zn、Cu、Cr、Ni、Co、V、Sn、Pb、Sc 等。

寿山石及分类福建的寿山石是我国传统的“四大印章”之一,它质地凝腻柔美、通灵温润,纹理婀娜多姿、气象万千,色泽五颜六色、精彩纷呈,在石间世界里,算是国色天香、倾国倾城,是历代文人墨客赋诗赞美的对象。

寿山石主要分布在福州北部与连江、罗源交界的“金三角”地带,以寿山村为中心,北至党洋,南至月洋,东至连江,西至旗山,方圆不过二三十里。

从福州寿山石的分布可以测清楚地看出,该区域按寿山石出产地点名称划分,可分为两大产区:一个是寿山产区,另一个是月洋产区。

寿山产区是寿山石的主要产区,从地形上看是一个盆地,主要山峰有高山、旗山、老岭、猴柴山、金狮公山。

北面和东面海拔700米以上的,还有黄巢山、柳坪和金山顶等。

东面是一条流动的玉带——寿山溪。

这里的田间、水际、山头、坑洞,纵横交错地分布着寿山石矿藏。

寿山石的分类有以下三种:一、三坑分类法即田坑石、水坑石、山坑石三种。

田坑石因其产于溪流两旁的稻田底层而得名。

从地质成因上分析,它是内生成矿作用后又经历外生成矿作用而形成的矿石,也就说它是原生成矿经区域构造而支离破碎,从水坑石和山坑石中剥离出来,经过风吹、水流、重力作用,最终掩埋在溪田深层的古砂砾中,故称为“田石”,又因其“无根而璞”,无脉可寻,所以又称“独石”。

这里凝聚着寿山石中的珍品,如黄色的田坑石称田黄,其中透明似胶冻者称田黄冻,又有“熟透”与“未熟悉透”之别。

“熟透”之田黄冻为寿山石中极品;白色的称“田白,如外表还裹一层黄色的叫金裹银,外表白色,内裹田黄石的称银裹金,均为高稀有品种。

红色的田坑石称田红,其中呈橘皮红色的叫红田石,呈橙红色的叫煨红田。

黑色的田坑石称黑田,分黑田石、乌鸦皮、灰黑田三种。

田黄石简称“田黄”或“田石”。

因产于福州闽侯县寿山乡之水稻田底下,呈黄色而得名,为寿山石中最优良品种之一,其矿物成分与寿山石基本相同,系由寿山石经风化剥落、冲刷搬运及交代蚀变而成,故变得质地晶莹、温润,色彩转淡,隐约地显现出萝卜状细纹或橘瓤纹,其外包裹着黄或灰黑色石皮状如虾蟆皮,或具红色格纹,这是判别真正田黄石的特征。

双名石之——寿山石

印章是集书法、雕刻和铸造为一身的中华传统文化精粹,其具体起源于何时已经无从考证,但是从目前已知的考古信息来说,至少在商代,印章就已经比较规范了。

制作印章的材料除了金、银、铜等金属之外,还有木质、骨质、琥珀和石质材料等。

而图章石的价值评价,主要取决于两个方面,第一是质地,即印章石是否干净、细腻、温润,第二是花纹。

按照这两个标准,能被人接受并且名垂青史的,仅寥寥数种,分别为:寿山石、昌化石、青田石和巴林石。

今天小编就给大家介绍一下我国著名的图章石之一——寿山石。

寿山石印章

寿山石产于我国福建省福州市晋安区寿山乡寿山村、宦溪镇峨眉村和日溪乡汶洋村等地。

它的色泽多变、质地温润,也是我国的四大名石之一。

寿山石“五福堂”玺,清代,现藏于故宫博物院,图源于故宫博物院官网

寿山石的分类

寿山石的矿物组成多种多样,按照矿物成分的不同,我们可以将寿山石分别高岭石族类、叶腊石类以及伊利石类。

寿山石摆件

古人按照出产地的地貌又可将寿山石分为田坑石、水坑石和山坑石,其下又计百余个品种。

寿山石摆件

寿山石的品质评价

寿山石的品质主要取决于质地、颜色、净度、重量等方面:

寿山石伏虎罗汉,清代,现藏于故宫博物院,图源于故宫博物院官网

参考文献:

福州寿山石鉴定中心.寿山石[J].中国标准导报.2016(12):50-54

关注我们。

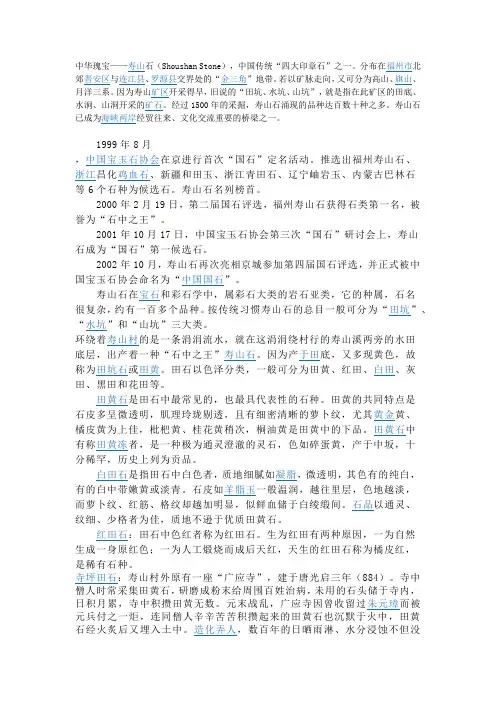

中华瑰宝:璀璨夺目的瑰丽寿山石中华瑰宝:璀璨夺目的瑰丽寿山石中华瑰宝——寿山石(Shoushan Stone):中国传统“四大印章石“之一。

分布在福州市北郊晋安区与连江县、罗源县交界处的“金三角”地带。

若以矿脉走向,又可分为高山、旗山、月洋三系。

因为寿山矿区开采得早,旧说的“田坑、水坑、山坑”,就是指在此矿区的田底、水涧、山洞开采的矿石。

经过1500年的采掘,寿山石涌现的品种达百数十种之多。

寿山石种类:1.寿山田黄冻石:田黄冻石是寿山田黄石中的珍品,田黄冻石通体明透,似凝固的蜂蜜,润泽无比。

2.桃花冻石:桃花冻石形状如同片片桃花瓣浮沉在清澈溪水之中,故名桃花冻石,桃花冻石又叫“桃花水”,或者“浪滚桃花。

它质微透明,色多白、黄,中带细密的红点,深浅大小不一,疏密有致,聚散有情,浓淡掩映,点点分明,光彩夺目,娇艳欲流,似三月桃花散落水上,凝而视之,似动非动,如花飘静水。

所以桃花冻石是非常美丽的寿山石之一3.芙蓉冻石:芙蓉冻石凝结脂润、细腻纯净,按照冻石质地主要有:白芙蓉石、黄芙蓉石、五彩芙蓉石、红芙蓉石、青芙蓉石、绿芙蓉石、竹头窝芙蓉石、瓷白芙蓉等,产地主要是将军洞、上洞、天面洞、半山芙蓉石等。

4.荔枝冻石:荔枝冻石的石性凝结,透明度强,晶莹透澈,红、黄、白、黑等各色俱有,艳丽无比,肌里有粗萝卜丝纹,有些原石还有黄色皮。

荔枝冻石分为老性荔枝、新性荔枝冻石、红荔枝、黄荔枝、红黄荔枝、纯白荔枝。

5牛角冻石:牛角冻石也是寿山石的一种,因色泽似牛角而得名。

牛角冻石质地通灵,肌理隐存水流纹,纹色浓淡交错,黑中带赭,色如黑牛角,肌理隐含灰色或灰黑色的棉花纹,其中以羊脂冻最好。

6.鱼脑冻石:鱼脑冻石也是寿山石的一种,鱼脑冻石石质温润莹洁,半透明,肌理隐含棉花纹,产量稀少,十分难得,是水坑中的珍品。

《后观石录》称其为“半脂”,因状如煮熟的鱼脑而得名鱼脑冻石。

7.天蓝冻石:天蓝冻石,颜色蔚蓝带白或黄,肌理有黑点和棉花纹,如云霞朵朵。

壽山石-芙蓉壽山石出產於福州市北部約30公里的壽山村,分田坑、水坑、山坑三大類,計有100多個品種。

芙蓉石屬於山坑石的一個種類,出產於壽山村南面約8公里的加良山礦脈,這個礦脈還出產峨嵋石和溪蛋石等,這些石種另文介紹於後。

在介紹芙蓉石之前,請先瞭解山坑石的概況。

山坑石產區的範圍很廣,礦區的中心是位於壽山村南面的高山峰,從這裡延綿而去的山巒岩層中,蘊藏著豐富的山坑石。

山坑的礦脈、石種繁多,是壽山石最大的家庭。

高山峰的東面是都成坑礦脈;與高山、都成坊隔溪相望的有虎崗、善伯旗、善伯洞礦脈;再往東有金獅公礦脈、吊筧礦脈。

高山、都成坑山的南面是加良山礦脈,又稱月洋礦脈;壽山村的西面有旗山、馬頭崗礦脈;五顯公廟周圍出產寺坪石;壽山村的北南還有旗降礦脈、柳嶺礦脈、猴柴磹礦脈、山仔瀨礦脈、黃巢礦脈等。

每個礦脈都有諸多石種,每個石種的質地、色澤、紋理也都有不同的特徵,奧妙無窮。

每一種石都有豐富的內涵,都有自己的性格:芙蓉石的雍容,都成坑石的靈捷,善伯洞石的樸實,旗降石的剛健,荔枝洞石的嫵媚,各種坑石,五色相映,光彩四射,紅如 鞨,黃如蒸粟,白如珂雪。

近年新發現的汶洋石發及羅源、連江、長樂、福清等地所出產的雕刻石也屬於壽山石的山坑石種。

有人曾為山坑石寫了一首頌歌,點了幾個著名的品種:山坑諸洞多寶石,晶瑩脂潤自古誇。

荔枝嬌艷當第一,琪源稱霸都成坑。

人面桃花誰更美,艾葉何曾翠袖遮。

善伯旗降真君子,難為獨石放奇葩。

大山花坑紋理駁,月洋紫氣貴人家。

瑪瑙太極晚霞醉,時竟尚之價天涯。

芙蓉石與清朝皇室清朝初期的幾位皇帝,都深為博大精深的漢族文化所吸引,要求滿族人接受並努力學習漢文化。

他們也十分喜歡壽山石,現藏北京故宮博物院的清太祖努爾哈赤的坐像,就是壽山石雕。

康熙、雍正、乾隆各朝,喜愛壽山石之風更盛,先石也更加講究。

名貴的芙蓉石自然得到清朝皇族的寵愛。

康熙帝御寶「御賜朗吟閣寶」即為白芙蓉石所製;雍正帝用的「壺中元」、「和碩怡親王寶」、「膺天慶」印璽皆為芙蓉石章;乾隆皇帝一生所用的壽山石印章,竟多達百餘枚,其中不少是芙蓉石章。

中国福建寿山石中国福建寿山石胡经国一、命名由来寿山石学名叶蜡石岩。

在福建省福州市晋安区寿山乡,有一处储量丰富的叶蜡石矿床。

人们把这里的叶蜡石矿石命名为福建寿山石,因独产于福建省福州市晋安区寿山乡而得名。

1999年,福建省技术监督局制定和发布的《寿山石雕石种名称标识规定》指出:寿山石特指在福建省境内寿山村周围山脉中自然形成的无机矿物集合体,其主要矿物成分为地开石、高岭石、叶蜡石、珍珠陶石、伊利石,其次为绢云母。

名贵石种田黄石即产于其中。

福建寿山石是世界上独有的珍贵,是中国最著名的雕刻玉石和印章玉石之一。

福建寿山石与浙江青田石、浙江昌化鸡血石和内蒙古巴林鸡血石齐名于世,同为中国四大著名印石。

田黄石是寿山石中的精品,有“石帝”的美称,价贵黄金。

寿山石雕闻名中外。

福建寿山石位居中国十大候选国石排名第三。

二、矿床地质特征㈠、矿床成因寿山石矿床形成的地质年代可追溯到中生代。

寿山石中的田黄石,是由原生寿山石经长期外力地质作用而形成的。

寿山村有一条寿山溪。

寿山溪上的高山原生寿山石矿脉,因地壳运动以及风化和剥蚀作用,其中的部分矿石脱离母体,滚落于溪涧之中。

这些矿石在溪涧中经过数万年的流水冲刷,其颜色逐渐变黄,零星地埋藏于溪谷沙石泥土的底层,最终形成珍稀名贵的田黄石。

可见,田黄石是一种次生寿山石。

至今,田黄石仅见于第四纪沉积砂矿中。

㈡、矿物成分寿山石是以叶蜡石为主要矿物成分的叶蜡石岩。

田黄石属地开石的一种,由高铝、低硅含水铝硅酸盐矿物集合体组成。

据地质学家研究,田黄冻的矿物成分主要是珍珠石,有时可见少量的伊利石。

普通田黄石为珍珠石与地开石的、不同比例的混合物。

“银裹金”是纯白色、半透明的地开石包裹着金黄色的冻状珍珠石。

㈢、产出情况自然界产出的寿山石品种繁多,有129种。

每个品种的石质、颜色、形态和纹理都各不相同。

据《石雅》记载,寿山冻、白芙蓉、田黄石三种为寿山石之极品,其中尤以色泽杏黄的田黄石最为名贵。

按产出情况,寿山石可分为田坑石、水坑石和山坑石三大类。

寿山石简介第一章矿藏寿山石矿藏(是指含有地开石和叶蜡石等为主要矿物成分的石矿。

)主要分布在福州晋安区的寿山乡、日溪乡、宦溪镇与日溪乡毗邻的连江县小沧乡的寿山村、芹石村、芙蓉村、汶洋村、党洋村、南峰村、山秀园村、东坪村、瓦坪村、峨嵋村、湖垱村和山仔濑村等。

矿区总面积约200平方公里。

其间高山耸拔,总称为北岭。

该山自屏南、古田南趋而来,再由西南转向东北,曲折蛇行百余里至寿山村南境。

它分为三支:第一支向西北而行,分别为旗山,贝坑山、旗降山、鸡冠山、牛角山、连江黄山、九茶山、月尾山等;第二支由西南向东北,分别为大高山、小高山、水晶岩山,都成坑山;第三支由大小高山再分岐而东南行,蜿蜒数十里,入宦溪镇湖垱村,再折东北为月洋高山顶,至连江县而止。

地势由西北向东南渐次平缓。

寿山山系和月洋山系的岩石皆为花岗岩,伴以石英斑岩,寿山石矿则胎育其间,成为矿脉。

部分矿石受风雨侵蚀,崩裂移动或散于溪床、或散于水田、或散于低山之坳,成为掘性独石(坡石),虽不再成矿,但习惯亦以矿藏视之。

第一节寿山石形成的地质构造在大约距今150~135百万年前的晚侏罗纪时期,浙、闽、粤的东部处于板块边缘地带,受到来自南东方向另一板块挤压、碰撞、俯冲、下插的岩石板块被地壳深部炽热岩浆所熔融,沿上复板块内北东向断裂上涌、侵入或喷发,形成闽东沿海北东向的火山—侵入岩浆岩带。

在大规模火山喷发间歇期,形成寿山—峨嵋火山喷发盆地。

盆地基底地层为流纹质凝灰熔岩。

盆地内火山喷发岩系,分为两个岩段:下段以沉积的火山碎屑岩为主,包括晶屑凝灰岩、粉砂岩、角砾熔结凝灰岩等;上段由凝灰熔岩、熔结凝灰岩等组成。

在太平洋西岸板块碰撞环境下,北东、北西两组区域性断裂构造发育。

在两组构造线上,特别是交汇部位,控制火山通道的分布。

这种线形构造,表现在旗山—老岭—松柏岭和高山—善伯洞—金山顶线上发育两条北东向断裂构造;虎口—金狮公山和高山—加良山发育两条北西向断裂构造,其分布具有等距性和网格性特点,控制叶蜡石、寿山石成带状分布。

“四大名石”之首寿山石,非常值得收藏寿山石(Shoushan Stone),当代最具投资收藏价值的“四大名石”之首。

福建省福州市晋安区特产,中国国家地理标志产品。

寿山石是中华瑰宝,中国传统'四大名石'之一。

分布在福州市北郊晋安区与连江县、罗源县交界处的'金三角'地带。

寿山石是福州特有的名贵石材,其石质晶莹、脂润、色彩斑斓,色泽浑然天成,色界分明,具有稀有性、人文性和升值性的特点,深受国内外人士的喜爱,并于2003年被确定为'国石'候选石。

元代篆刻家以叶蜡石作印材,使寿山石名冠“印石三宝”之首,登上文化大雅之堂。

加上明、清帝王将相的百般青睐,从而形成寿山石雕刻艺术从萌芽到发展到鼎盛的一脉独特的民间工艺文化史,寿山石雕也成了上至帝王将相下至黎民百姓都喜爱的文化艺术珍品。

明清时期,尤其是清代的几任皇帝都对寿山石钟爱有加,寿山石因此成为宫廷御用品,以寿山石作为篆刻材料的风气尤为盛行。

据史料记载,雍正时寿山石已纳入官府征税范围,寿山石雕刻因材施艺,印章的钮饰更加精致多样,出现了印章、文房用具、人物、动物及金玉镶嵌等类别。

最喜欢用寿山石制作印章的非乾隆帝莫属,乾隆帝拥有的田黄石印章近千枚,现藏于故宫博物院、大名鼎鼎的《田黄三链章》就是其中较重要的一枚,该印是在一块田黄石上刻制,并由两根链条连接起来的三颗印章,技艺高超,堪称国之瑰宝。

民国时期,印章收藏之风极盛,专门收藏印章的藏家辈出,以寿山石刻印风行一时。

寿山石章洁净如玉、柔而易刻,备受书画家、篆刻家的赏识,如吴昌硕、齐白石等著名书画家,都对寿山石钟爱有加。

(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)若以矿脉走向,又可分为高山、旗山、月洋三系。

因为寿山矿区开采得早,旧说的'田坑、水坑、山坑',就是指在此矿区的田底、水涧、山洞开采的矿石。

经过1500年的采掘,寿山石涌现的品种达百数十种之多。

2010年09月30日,原国家质检总局批准对'寿山石'实施地理标志产品保护。