第2讲:近代史

- 格式:ppt

- 大小:8.29 MB

- 文档页数:77

《中国近代史》教学大纲一、学时每周4学时,总68学时。

二、授课对象历史学专业大学本科二年级。

三、教学目的历史学专业大学本科生专业基础课,必修。

该课程的主要教学目的如下:(1)使学生较好地掌握中国近代史的基础知识和基本理论,把握中国近代史的基本线索及重要人物和事件,了解本学科的基本学术动态。

(2)培养学生从事历史学学习和研究的基本技能,提高他们阅读专业文献的能力,使之能够基本掌握查阅文献资料、进行调查采访的方法,能够对历史问题作出自己的分析和认识,能够初步掌握撰写史学论文的方法和技能。

(3)培养学生的科学精神、创新精神,进行爱国主义教育,提高他们的综合素养。

四、教学环节及学时安排I、课堂教学:约62〜64学时。

2、课堂讨论:1次,2学时。

3、课外作业:1次。

4、复习考试:8学时。

5、教学参观:约6学时。

五、教学手段及教法1、采用多媒体教学手段,结合课堂讲授教学。

2、实行课堂教学与实地参观考察相结合。

六、成绩考核1、平时考核:由任课教师安排,计入学期总成绩,占30%。

2、期末考核:闭卷考试,计入学期总成绩,占70%。

七、教学内容第一讲导言(2学时) 一.建国以来中国近代史研究概述1 .中国近代史的基本概念和研究方法2 .中国近代史的时间断限和分期3 .近代史基本线索:(1)“两个过程”说(2)“三次革命高潮”说(3)“四个阶梯”论二.中国近代史学习的基本问题1 .“近代”的内涵2 .中国近代史的上限与下限3 .中国近代社会性质4 .中国近代社会特点三.中国近代史的线索和应注意的几个问题思考题:1 .中国近代史的主线是什么?2 .中国近代史的热点问题有哪些?第二讲鸦片战争(7学时)[教学要求]了解掌握鸦片战争前清统治的危机和清政府的“闭关政策”,两次鸦片战争的原因、大致经过,两次鸦片战争后订立的不平等条约,沙俄掠夺中国东北领土的概况,鸦片战争后中国社会经济和思想文化领域的变化。

一 .中国前现代社会基本概况1 .政治概况及特征2 .经济概况及特征3 .文化概况及特征二.鸦片战争前国际国内形势1 .国内:严重的王朝统治危机2 .国际:资本主义在世界范围的发展三.英国发起鸦片战争的原因L 16世纪以来英国对华贸易交往2 .鸦片贸易3 .英国发起鸦片战争的基本动因和直接原因四.鸦片战争的爆发及主要经过1 .鸦片战争的爆发2 .鸦片战争的三个阶段3 .鸦片战争的结果五.中英《南京条约》1 .中英《南京条约》的主要内容2 .中英《南京条约》的影响六.鸦片战争的评价与影响1 .主权的丧失2 .鸦片的大量泛滥3 .中国传统自然经济的解体4 .中国人学习西方资本主义的开始七.第二次鸦片战争1 .战争的起因和主要经过2 .《天津条约》和《北京条约》3 .辛酉政变八.鸦片战争后的“研究西方热”1 .代表人物:林则徐、魏源、姚莹、徐继畲、梁廷(木材)2 .代表著作:《海国图志》、《康情纪行》、《瀛环志略》、《四洲志》3 .鸦片战争后的“研究西方热”的评价思考题:1 .为什么说鸦片战争是中国近代史的开端?2 .《南京条约》对中国的影响。

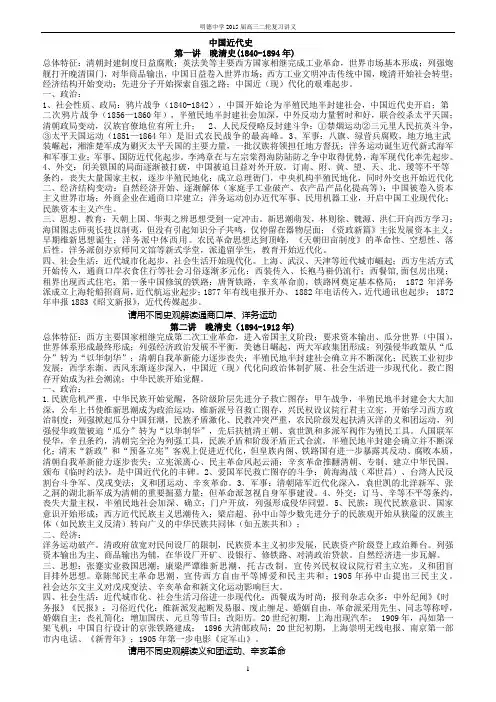

中国近代史第一讲晚清史(1840-1894年)总体特征:清朝封建制度日益腐败;英法美等主要西方国家相继完成工业革命,世界市场基本形成;列强炮舰打开晚清国门,对华商品输出,中国日益卷入世界市场;西方工业文明冲击传统中国,晚清开始社会转型;经济结构开始变动;先进分子开始探索自强之路;中国近(现)代化的艰难起步。

一、政治:1、社会性质、政局:鸦片战争(1840-1842),中国开始论为半殖民地半封建社会,中国近代史开启;第二次鸦片战争(1856—1860年),半殖民地半封建社会加深,中外反动力量暂时和好,联合绞杀太平天国;清朝政局变动,汉族官僚地位有所上升;2、人民反侵略反封建斗争:①禁烟运动②三元里人民抗英斗争,③太平天国运动(1851—1864年)是旧式农民战争的最高峰。

3、军事:八旗、绿营兵腐败,地方地主武装崛起,湘淮楚军成为剿灭太平天国的主要力量,一批汉族将领担任地方督抚;洋务运动诞生近代新式海军和军事工业;军事、国防近代化起步。

李鸿章在与左宗棠得海防陆防之争中取得优势,海军现代化率先起步。

4、外交:闭关锁国的局面逐渐被打破,中国被迫日益对外开放。

订南、附、黄、望、天、北、瑷等不平等条约,丧失大量国家主权,逐步半殖民地化;成立总理衙门,中央机构半殖民地化,同时外交也开始近代化二、经济结构变动:自然经济开始、逐渐解体(家庭手工业破产、农产品产品化提高等);中国被卷入资本主义世界市场;外商企业在通商口岸建立;洋务运动创办近代军事、民用机器工业,开启中国工业现代化;民族资本主义产生。

三、思想、教育:天朝上国、华夷之辨思想受到一定冲击。

新思潮萌发,林则徐、魏源、洪仁玕向西方学习:海国图志师夷长技以制夷,但没有引起知识分子共鸣,仅停留在器物层面;《资政新篇》主张发展资本主义;早期维新思想诞生;洋务派中体西用。

农民革命思想达到顶峰,《天朝田亩制度》的革命性、空想性、落后性。

洋务派创办京师同文馆等新式学堂,派遣留学生,教育开始近代化。

第二讲鸦片战争和近代中国社会的两个问题一、中国近代史的开始——鸦片战争以下内容参阅张岱年、方克立主编的《中国文化概论》:从地理环境看,中国处于一种半封闭状态的大陆性地域,和西方文明的中心不仅距离遥远,而且隔着高山沙漠草原海洋等一系列地理障碍。

这与西方地中海沿岸的民族有很大的不同。

阴山山脉和辽河中游以南,青藏高原、横断山脉以东的“中国内地”这一范围四周倒不是地理障碍难以逾越,根本原因不适宜农业生产。

中国的大部分领土处于北温带,雨热同季,为农业发展提供了适宜的条件。

黄河中下游是先民生存和繁衍的大片农业区。

后来逐渐向长江中下游和江南地区转移,中国南方优良的自然气候资源和生态环境,更显示出发展农耕经济的巨大潜力。

“苏杭熟”或曰“湖广熟、天下足”,“东南财税”与“西北甲兵”共同构成了隋唐以后历代社会政治稳定的基本格局。

中国历史上长期缺乏开放的动力,从某种意义上可以说,根本的原因并不是地理障碍的阻隔,而是中国的地理条件过于优越。

“天朝上国”无所不有,不需要和其他地方互通有无,独特的文化受独特的地理环境影响很大。

中国传统文化主要是农耕经济的产物,特征是:远鬼神近人事;黜玄想重实用。

一句话就是“实用理性”。

从物质生产方式看,中国文化植根于农业社会的基础之上,农耕经济在中国有几千年历史,这与中亚西亚的游牧民族和工商业比较发达的海洋民族也有很大的不同。

地中海沿岸国家特别是古希腊,人们生活在多岛的海洋型地理环境中,很早就从事海上的商贸活动。

这种流动性很强的生活方式,强有力地冲破了蒙昧时代的血缘纽带,形成了以地域和财产关系为基础的城邦社会。

中华民族是在一块广袤的大陆上独立发展起来的,很早就过着“早出暮入,耕稼树艺”的定居农业生活。

聚族而居的生活方式,即使从野蛮转换到文明阶段以后,也无法冲破人类原有的血缘关系,血缘家族的社会组织形式被长期保留下来。

“中华文明则由于东亚地理的半封闭结构,基本上独立发生、独立完成。

发生和完成的依据,不是别种文明的影响,而是自己立足的大地所提供的经济生活形态。

第二讲近代化的早期探索与民族危机的加剧1.著名学者钱乘旦在其主编的《世界现代化历程·总论卷》中写道:“我们很容易看到在现代化推进的过程中‘抗拒’与‘接受’间剧烈的冲突,……在这两种显而易见的立场之外,还有第三种可能性,……它接受现代化,但只接受它的形式……”中国近代符合材料中“第三种可能性”的典型事例是(A)A.洋务运动B.戊戌变法C.新文化运动 D.辛亥革命2.(2019·唐山路北区三模)洋务运动引进了西方大机器生产的方式,戊戌变法鼓励私人兴办工矿企业,辛亥革命推翻封建帝制,提高民族资产阶级政治地位。

这表明近代化的探索有利于(B)A.封建制度瓦解 B.民族工业发展C.清朝统治覆灭 D.社会性质改变3.(2019·唐山路南区三模)近代史出现了一系列不平等条约,严重侵犯了中国的主权和领土完整。

其中有:“第二款中国将管理下列地方之权并将该地方所有堡垒、军器工厂及一切属公物件,永远让与日本……二、台湾全岛及所有附属各岛屿。

三、澎湖列岛……”这些规定应出自(C)A.《南京条约》 B.《北京条约》C.《马关条约》 D.《辛丑条约》4.(2019·石家庄四区联考)徐中约在《中国近代史》中写道:“战败无可置疑地证明满人(清政府)无力应付时代的挑战,自强运动那种表面化的现代化,无法使江河日下的统治获得新生。

”符合这一论述的历史过程是(B) A.从禁烟运动到鸦片战争B.从洋务运动到甲午中日战争C.从戊戌变法到辛亥革命D.从戊戌变法到八国联军侵华5.一位亲历甲午战争的洋人海员说:“(北洋舰队)如大树然,虫蛀入根,观其外特一小孔耳,岂知腹已半腐。

”这一材料可用来说明清朝(C)A.舰船数量的劣势 B.洋务运动的贡献C.甲午战败的原因 D.维新变法的成效6.(2019·秦皇岛海港区二模)甲午中日战争之前,举国上下都相当乐观。

在清政府的士大夫看来,日本的海军跟北洋水师比起来不值一提,日本的陆军也根本不是湘军、淮军的对手。

《中国近代史》第二集100字概括

摘要:

一、鸦片战争背景及原因

二、鸦片战争过程及影响

三、第二次鸦片战争

四、洋务运动

五、甲午战争

六、戊戌变法

七、辛亥革命

八、北洋政府时期

九、五四运动

十、国共合作与抗日战争

正文:

本文集《中国近代史》第二集主要涵盖了中国从鸦片战争到抗日战争这段时间的历史事件。

首先,介绍了鸦片战争的背景及原因,揭示了英国通过鸦片贸易侵略中国的行径。

接着,详细描述了鸦片战争的过程,以及战争对中国社会产生的深远影响。

第二次鸦片战争同样受到关注,文章揭示了列强进一步瓜分中国的历史真相。

随后,描述了洋务运动,这是一场试图通过引进西方科技和制度来振兴国家的自强运动。

然而,甲午战争的失败使洋务运动陷入困境,进一步激起了民族危机。

在此背景下,戊戌变法试图改革政治制度,却因种种原因失败。

紧接着,辛亥革命爆发,宣告清朝灭亡,民主思想在中国开始传播。

然而,辛亥革命后的北洋政府时期,国家政治动荡,战乱不断。

五四运动成为中国近代史的一个重要转折点,民众觉醒,新文化运动兴起。

最后,文章描述了国共合作及其后的抗日战争,展现了中国人民反抗侵略的英勇斗争。

这一系列事件为中国近代史书写了辉煌篇章,也为今后的发展奠定了基础。

中国近代史四史思政大课第二课心得中国近代史四史思政大课是在学习中国近代史中的重要课程之一。

在第二课中,我学到了许多有关中国近代史的知识,对于我研究和思考中国近代史的重要性起到了很大的帮助。

本课程主要讲述了中国近代史的背景,特别是从晚清到民国时期的重要事件和发展。

我了解到了晚清中国的政治、军事、经济和文化等方面的重要变化,以及这些变化对中国近代史的影响。

首先,我对晚清政治体制的演变有了更深入的了解。

在晚清时期,中国的政治体制发生了巨大的变革,从封建的皇帝制度转变为议会制度和共和制度。

这一系列变革对于中国政治的发展起到了至关重要的作用。

了解到这些历史,我对于中国政治的演变有了更清晰的认识。

其次,我对晚清军事改革的意义也有了更深刻的认识。

在晚清时期,中国面临着西方列强的入侵和军事压力。

为了应对这些挑战,中国开始了一系列的军事改革,以提高自身的军事实力。

这些改革对于中国的现代化建设产生了重要的影响,也为后来中国共产党的建立奠定了基础。

此外,我还了解到了晚清时期中国的经济和文化的变化。

晚清时期,中国经历了一系列的经济改革,包括推行自由贸易政策和兴办工业等。

这些改革对于中国的经济发展和现代化进程起到了重要的推动作用。

同时,晚清时期中国的文化也出现了一系列的变化,包括儒家思想的兴起和传播等。

这些变化对于中国近代文化的发展具有重要意义。

通过学习这一课程,我进一步认识到中国近代史的复杂性和重要性。

中国近代史是一个多元化的历史过程,涉及到政治、军事、经济、文化等方方面面。

其中的每一个变化和事件都对中国近代史带来了重要的影响。

只有通过深入地学习和研究这些历史,我们才能更好地理解中国的现状和未来。

总之,中国近代史四史思政大课第二课为我提供了一个更全面的认识中国近代史的机会。

通过学习这门课程,我对中国近代史的背景、变化和影响有了更深入的了解。

这对于我研究和思考中国近代史的重要性起到了很大的帮助。

在今后的学习和研究中,我将继续深化对中国近代史的认知,为中国的发展和进步做出更大的贡献。