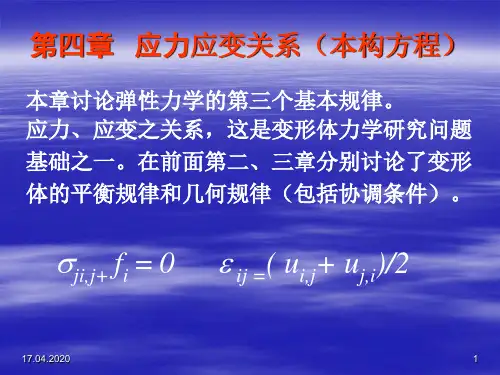

第四章 应力与应变关系 本构方程

- 格式:ppt

- 大小:321.50 KB

- 文档页数:15

我所认识的应力与应变的关系我所认识的本构关系可以从三个不同的受力条件下进行分析,第一是在弹性变形下的应力与应变的关系,第二是在屈服条件下的应力与应变的关系,第三是在塑性条件下的应力与应变的关系,而对应力与应变的关系的研究也可以归结为对本构关系的研究。

首先,弹塑性力学分别从静力学和几何学的角度出发,导出了平衡方程的和几何方程,这些方程均与物体的材料性质(物理性质)无关,因而适用于任何连续介质。

但仅仅依靠平衡方程和几何方程来解决实际中的工程问题是不够的。

由于平衡方程仅建立了力学参数(应力分量与外力分量)之间的联系,而几何方程也仅建立了运动学参数(位移分量与应变分量)之间的关系,所以平衡方程与几何方程式两类完全相互独立的方程,他们之间还缺乏必要的联系。

对于所求解的问题来讲,因为您未知量的数目多于任何一类方程的个数,所以无法利用这两类方程求的全部未知量。

平衡方程:⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎪⎬⎫⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂=+∂∂+∂∂+∂∂⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂=+∂∂+∂∂+∂∂⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂=+∂∂+∂∂+∂∂222222000t w Z z y x t v Y z y x t u X z y x z zy zx yz y yx xz xy x ρσττρτστρττσ (1) 几何方程:⎪⎪⎪⎭⎪⎪⎪⎬⎫∂∂+∂∂=∂∂=∂∂+∂∂=∂∂=∂∂+∂∂=∂∂=x w z u z w z v y w y v y u x v x u zx z yz y xy x γεγεγε (2) 为了求解具体的力学问题,还必须引进一些关系式,这些关系式即所谓的本构关系。

本构关系反映可变形体材料的固有特此那个,故也称为物理关系,它实际上是一组联系力学参数和运动学参数的方程式,即所谓的本构方程。

本构方程实际上就是一组反映可变形体材料应力和应变之间关系的方程。

在单向应力状态下,理想弹性材料的应力和应变之间的关系极其简单。

这就是在材料力学中寻出的如下形式的胡克定律:x x E εσ= (3)胡克定律是一个实验定律,在式(1.1)中的E 是材料性质有关的弹性常数,称为弹性模量和杨氏模量。

(整理)弹性⼒学第四章应⼒和应变关系第四章应⼒和应变关系知识点应变能原理应⼒应变关系的⼀般表达式完全各向异性弹性体正交各向异性弹性体本构关系弹性常数各向同性弹性体应变能格林公式⼴义胡克定理⼀个弹性对称⾯的弹性体本构关系各向同性弹性体的应⼒和应变关系应变表⽰的各向同性本构关系⼀、内容介绍前两章分别从静⼒学和运动学的⾓度推导了静⼒平衡⽅程,⼏何⽅程和变形协调⽅程。

由于弹性体的静⼒平衡和⼏何变形是通过具体物体的材料性质相联系的,因此,必须建⽴了材料的应⼒和应变的内在联系。

应⼒和应变是相辅相成的,有应⼒就有应变;反之,有应变则必有应⼒。

对于每⼀种材料,在⼀定的温度下,应⼒和应变之间有着完全确定的关系。

这是材料的固有特性,因此称为物理⽅程或者本构关系。

对于复杂应⼒状态,应⼒应变关系的实验测试是有困难的,因此本章⾸先通过能量法讨论本构关系的⼀般形式。

分别讨论⼴义胡克定理;具有⼀个和两个弹性对称⾯的本构关系⼀般表达式;各向同性材料的本构关系等。

本章的任务就是建⽴弹性变形阶段的应⼒应变关系。

⼆、重点1、应变能函数和格林公式;2、⼴义胡克定律的⼀般表达式;3、具有⼀个和两个弹性对称⾯的本构关系;4、各向同性材料的本构关系;5、材料的弹性常数。

§4.1 弹性体的应变能原理学习思路:弹性体在外⼒作⽤下产⽣变形,因此外⼒在变形过程中作功。

同时,弹性体内部的能量也要相应的发⽣变化。

借助于能量关系,可以使得弹性⼒学问题的求解⽅法和思路简化,因此能量原理是⼀个有效的分析⼯具。

本节根据热⼒学概念推导弹性体的应变能函数表达式,并且建⽴应变能函数表达的材料本构⽅程。

根据能量关系,容易得到由于变形⽽存储于物体内的单位体积的弹性势能,即应变能函数。

探讨应变能的全微分,可以得到格林公式,格林公式是以能量形式表达的本构关系。

如果材料的应⼒应变关系是线性弹性的,则单位体积的应变能必为应变分量的齐⼆次函数。

因此由齐次函数的欧拉定理,可以得到⽤应变或者应⼒表⽰的应变能函数。

第四章本构方程在前面的章节中,已经建立了变形体的平衡微分方程和几何方程,分别是从静力学方面和从几何学方面考察了变形体的受力和变形。

但是只有这些方程还不足以解决变形体内的应力和变形问题。

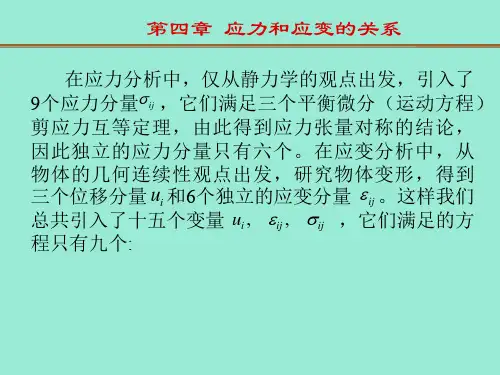

对于变形体,未知变量包括6个应力分量,6个应变分量和3个位移分量,一共有15个未知函数,而平衡方程和几何方程一共是9个,未知函数的个数多于方程数。

因此还必须研究物体的物理性质,即应力与应变之间的关系。

通常称这种关系为变形体的本构方程,或称为物性方程。

塑性本构包括三个方面:1、屈服条件,2、流动法则,3、硬化关系;其中屈服条件:判断何时达到屈服,流动法则:屈服后塑性应变增量的方向,也即各分量的比值,硬化规律:决定给定的应力增量引起的塑性应变增量大小。

以上构成塑性本构关系。

4.1弹性应变能函数变形固体的平衡问题不仅需要运动微分方程、应变—位移方程(即变形几何方程)还需要将应变分量和应力张量分量联系起来,方能给定物体的材料抵抗各种形式变形的规律。

该规律的理论解释需要对分子间力的本质有深入的认识,该分子力力图使固体粒子间保持—定的距离,也就是需要对固体中应力分量和应变分量有深入的认识。

这种作用机理在非常接近稳定状态的气体中己弄清楚,但对于弹性体情况,目前科学技术发展水平还不能解决这一难题。

如要通过实验探求物体内部的应力和应变的关系,则总是从一些量的测量来推理得到,在一般情况下,这些量并非应力或应变的分量(例如平均应变、体积压缩、物体表面一线元的伸长等等).因此,在现时应力与应变关系主要是通过直接实验建立。

然而该关系中的某些固有的一般特性可以在理沦上加以说朋,如能量守恒定律为应力-应变关系的理论研究提供了基础。

1.1应变能密度假设变形的过程是绝热的,也就是在变形过程中系统没有热的损失,而且假设物体中任意无穷小单元改变其体积和形状所消耗的功与其从未变形状态到最终变形状态的转换方式无关。

这个条件是弹性的另一种定义。

换句话说,就是假设物体粒子互相作用过程中的耗散(非保守)力的作用与保守力的作用相比是可以忽略的。