故乡课件公开课一等奖

- 格式:pptx

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:54

15〈故乡〉公开课一等奖创新教学设计《故乡》教学设计鲁迅教学目标:1、学习小说人物描写的方法和采用对比表现主题的方法。

2.培养学生正确的阅读习惯与培养学生思维创新能力、语言表达能力和想象能力。

3、采用讨论的方法,引导学生理解人物形象及小说主题。

4、培养学生热爱自己的家乡,建设自己的家乡。

教学重点、难点:教学重点:“我"回故乡的见闻和感受。

教学难点:“我”离开故乡时的心情与感受。

教学方式:自主合作探究小组教学教学课时:三课时教学过程:第一课时一、新课导入:以余秋雨《文化苦旅》序言中关于故乡的叙述引入课文。

其实,所有的故乡原不都是异乡吗?所谓的故乡不过是我们祖先漂泊旅程中落脚的最后一站。

在课文结尾,文中的“我"这样写到:故乡的山水渐渐远离了我,但我却并不感到怎样的留恋。

……使我非常的气闷……又使我非常的悲哀。

(教师板书:悲哀)亲不亲,故乡人;美不美,家乡水。

为什么二十年后的一次故乡之行却给我留下了如此悲哀的心情?请大家看课文,找一找故乡使我悲哀的理由。

二、初读课文。

三、整体感知情节把握---- 小说以时间为序,以我回故乡的所见所闻为线索展开故事情节,全文可按“回故乡——在故乡——离故乡三个方面分为三个部分:(1)交代了时间、地点、回家原因及心情。

(2)“我”在故乡期间的见闻和感受:老屋的寂寥,决定搬家。

回忆与少年闰土的友情。

“杨二嫂"的变化。

闰土的变化。

(3)“我”怀着深深的失望与痛苦的心情离开故乡,把希望寄托于未来、寄托于下一代。

四、深入探究默读课文,思考:1、在故乡,“我"见到了许多人,其中着重写了哪两个人物?这两个人物又以写谁为主?2、课文中几次写到闰土?3、对于少年闰土,作者是从哪几方面来描写的?(肖像、语言)讨论:①少年闰土的外貌是怎样的?②少年闰土的动作语态是怎样的?③少年闰土对“我”的态度是怎样的?④少年闰土对生活的态度是怎样的?⑤少年闰土具有什么样的特点?4、对于中年闰土,作者是从哪几方面来描写的?(肖像、语言、神情)讨论:①闰土的外貌发生了什么样的变化?②闰土的动作语态发生了什么样的变化?③闰土对“我"的态度发生了什么样的变化?④闰土对生活的态度发生了什么样的变化?⑤中年闰土具有什么样的特点?5、什么原因使闰土发生了这样大的变化,从“小英雄”变成了“木偶人"呢?明确:“多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。

统编版语文九年级上册第15课《故乡》活动型公开课一等奖创新教学设计(表格式)教学内容统编版语文九年级上册第四单元第十五课《故乡》课时一、二教材分析《故乡》是鲁迅先生的短篇小说名篇,收录于人民教育出版社九年级《语文》教材中。

本文通过“我"回到故乡的所见所闻,深刻揭示了旧中国农村社会的衰败、农民生活的艰辛以及人与人之间的隔阂与变化。

教材选择此篇,旨在引导学生从人物变化入手,深入理解小说的主题,体会鲁迅作品深刻的社会批判性和人道主义精神。

通过对闰土这一典型形象的剖析,学生能够感受到社会环境对个体命运的深远影响,进而理解小说的主旨——对旧中国农村社会的深刻反思和对未来社会的期许。

学情分析九年级学生已经具备了一定的文学鉴赏能力和批判性思维基础,能够初步理解小说的基本要素和情节结构。

然而,对于鲁迅作品的深刻内涵和复杂情感,学生可能还缺乏足够的认知和理解。

因此,在教学过程中,需要引导学生从细节入手,通过对比分析闰土等人物的变化,逐步深入探究小说的主题和鲁迅的创作意图。

同时,考虑到学生的个体差异和认知水平,应设计多样化的教学活动,激发学生的学习兴趣和积极性,促进他们的全面发展。

教学目标能够准确理解《故乡》中的故事情节和人物形象,学会从细节入手分析闰土的外貌、行动、语言之“变”,并能用表格等形式梳理闰土的前后变化。

通过小组讨论、角色扮演、剧本编写等教学活动,培养学生的自主学习能力和合作探究能力;引导学生运用批判性思维分析闰土变化的原因,探究小说的主题。

体会鲁迅作品深刻的社会批判性和人道主义精神,理解旧中国农村社会的衰败和农民生活的艰辛;激发学生对社会现实的关注和思考,培养他们的责任感和使命感。

教学重难点教学重点:从细节入手分析闰土的外貌、行动、语言之“变”,探究闰土的形象。

这是理解小说人物性格和情节发展的关键,也是进一步探究小说主题的基础。

教学难点:分析闰土变化的原因,探究小说的主题。

这要求学生具备较高的批判性思维和综合分析能力,能够结合时代背景和社会环境深入理解小说的深层含义。

第15课《故乡》公开课一等奖创新教学设计《故乡》教学设计【教学目标】1. 理解小说的主要内容,把握小说的主题。

2.学习通过人物的外貌、语言、动作、神态等描写来刻画人物形象的方法。

3. 品味小说中富有表现力的语言,体会作者对故乡的复杂情感。

4. 培养学生对社会、人生的思考能力,激发学生对美好生活的向往。

【教学重点、难点】1. 教学重点:分析闰土、杨二嫂等人物形象,理解小说的主题。

学习小说中对比的写作手法,体会其作用。

2. 教学难点:理解作者对故乡的复杂情感,以及对未来的希望。

引导学生思考社会现实与个人命运的关系。

【教学过程】第一课时一、导入新课同学们,故乡是我们心灵的港湾,它承载着我们的回忆和情感。

今天,我们将一起走进鲁迅先生的《故乡》,去感受他笔下的故乡的变迁和人物的命运。

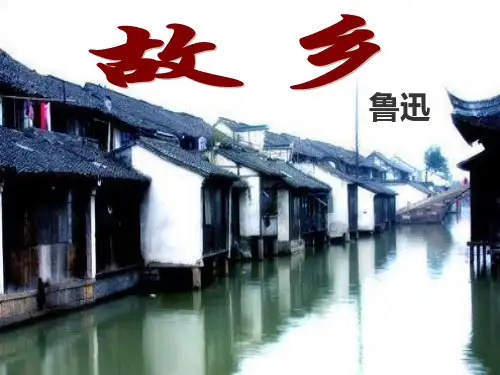

二、作者及背景介绍1. 作者介绍鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

他的作品包括小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》, 杂文集《坟》《热风》《华盖集》等。

2. 背景介绍《故乡》选自《呐喊》,写于1921 年。

当时中国正处于半殖民地半封建社会,军阀混战,民不聊生。

鲁迅看到故乡的衰败和人民的苦难,深感痛心,于是以小说的形式表达了对现实的批判和对未来的希望。

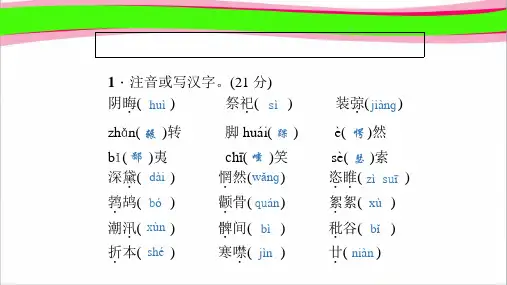

三、初读课文,整体感知1. 学生默读课文,圈点勾画生字词。

阴晦(huì) 苍黄刺猹(chá) 五行(xíng) 竹匾(biǎn) 胯(kuà) 下髀(bì) 骨愕( è) 然嗤(chī) 笑廿(niàn) 年心绪(xù) 谋(móu) 食瓦楞(léng) 寓(yù) 所缚(fù) 住鹑(bó) 鸪(gū) 伶(líng) 俐(lì) 瑟(sè) 索秕(bǐ) 谷隔膜(mó) 深黛(dài) 獾(huān) 猪鄙(bǐ) 夷(yí) 大抵(dǐ)2. 思考:课文的线索是什么明确:“我"回故乡的活动和感受。