中国农业大学体育馆解析共24页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:24

资料:国家体育场(鸟巢)介绍国家体育场(“鸟巢”)是2008年北京奥运会主体育场。

由2001年普利茨克奖获得者赫尔佐格、德梅隆与中国建筑师李兴刚等合作完成的巨型体育场设计,形态如同孕育生命的“巢”,它更像一个摇篮,寄托着人类对未来的希望。

设计者们对这个国家体育场没有做任何多余的处理,只是坦率地把结构暴露在外,因而自然形成了建筑的外观。

国家体育场于2003年12月24日开工建设,2004年7月30日因设计调整而暂时停工,同年12月27日恢复施工,预计2008年3月完工。

工程总造价22.67亿元。

“鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱。

国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296.4米,最高点高度为68.5米,最低点高度为42.8米。

体育场外壳采用可作为填充物的气垫膜,使屋顶达到完全防水的要求,阳光可以穿过透明的屋顶满足室内草坪的生长需要。

比赛时,看台是可以通过多种方式进行变化的,可以满足不同时期不同观众量的要求,奥运期间的20,000个临时座席分布在体育场的最上端,且能保证每个人都能清楚的看到整个赛场。

入口、出口及人群流动通过流线区域的合理划分和设计得了完美得到的解决。

鸟巢设计中充分体现了人文关怀,碗状座席环抱着赛场的收拢结构,上下层之间错落有致,无论观众坐在哪个位置,和赛场中心点之间的视线距离都在140米左右。

“鸟巢”的下层膜采用的吸声膜材料、钢结构构件上设置的吸声材料,以及场内使用的电声扩音系统,这三层“特殊装置”使“巢”内的语音清晰度指标指数达到0.6——这个数字保证了坐在任何位置的观众都能清晰地收听到广播。

“鸟巢”的相关设计师们还运用流体力学设计,模拟出91000个人同时观赛的自然通风状况,让所有观众都能享有同样的自然光和自然通风。

“鸟巢”的观众席里,还为残障人士设置了200多个轮椅座席。

这些轮椅座席比普通座席稍高,保证残障人士和普通观众有一样的视野。

赛时,场内还将提供供助听器并设置无线广播系统,为有听力和视力障碍的人提供个性化的服务。

1990北京亚运会会场设施及管理模式标题:深度探讨1990年北京亚运会会场设施及管理模式引言:1990年北京亚运会是中国第一次举办的大型国际综合性体育盛会,标志着中国体育事业迈向国际化舞台的重要一步。

在这次盛会上,北京市承办了包括开闭幕式在内的13个大项的比赛,涉及29个项目的体育赛事。

为了成功举办这次盛会,北京亚运会会场设施及管理模式发挥了极为重要的作用。

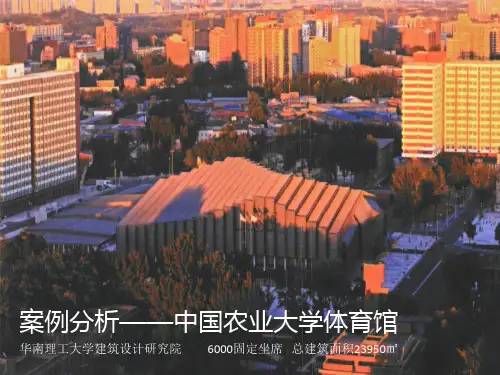

一、会场设施评估1. 北京亚运会主要会场设施概况1.1 鸟巢1.2 水立方1.3 五棵松体育馆1.4 中国农业大学体育馆1.5 其他临时建设的体育设施2. 设施的建设和保养情况2.1 建设时的创新和设计理念2.2 会后设施的保养和再利用情况3. 设施的功能性和适用性评价3.1 对比其他国际大型赛事会场设施3.2 对会场设施在赛后的再利用评价二、管理模式评估1. 组织架构和管理团队1.1 组织机构1.2 领导团队的专业素养和管理能力2. 运行和协调机制2.1 赛前的筹备工作2.2 赛中的运行机制2.3 赛后的总结和评估3. 政府与企业的合作模式3.1 政府在赛事举办中的角色和职责3.2 企业在场馆设施运营中的作用和责任总结与回顾:1990年北京亚运会会场设施及管理模式在当时堪称国际一流,赛后的场馆设施再利用也成为了中国体育场馆建设的标杆。

这一成功的管理模式不仅为当时的亚运会奠定了基础,也为中国后来承办各种国际体育赛事提供了宝贵的经验。

回顾这一过程,我们可以看到中国体育事业在国际赛事管理中的进步和成就。

个人观点与理解:作为中国体育事业发展的见证者和参与者,我对1990年北京亚运会的会场设施及管理模式深有感触。

这次盛会不仅提高了中国在国际体育舞台上的地位,也为中国体育事业的管理模式提供了宝贵的启示。

我们应该珍视这一历史经验,不断总结进步,为中国体育事业的发展不断创新和进步。

结语:北京亚运会会场设施及管理模式的综合评估,对我们深入理解中国体育事业的发展历程和管理进步起到了重要的指导作用。

体育馆建筑设计手法及发展趋势体育馆建筑作为公共文化设施的重要组成部分,不仅承担着各类体育赛事和活动的举办任务,同时也是城市文化和形象的展示窗口。

随着社会的不断进步和人们对体育文化生活的需求日益增长,体育馆建筑的设计手法和发展趋势也发生了相应的变化。

本文将对体育馆建筑的设计手法及其发展趋势进行探讨,以期为相关人员提供参考。

体育馆建筑的结构设计应充分考虑其功能要求和空间需求。

通常情况下,体育馆的建筑结构以大跨度、高层和钢结构为主,以满足承办各类体育赛事和活动的需求。

同时,结构设计还需遵循安全、经济、实用和美观的原则,确保建筑在使用过程中能够充分发挥其功能,并在视觉上与周围环境相协调。

为了满足人们对体育馆建筑的多元化需求,设计师们不断尝试创新,运用新的设计理念和手法,提升体育馆建筑的实用性和美观性。

例如,通过引入自然光和绿色植物等元素,增强体育馆的通风和采光效果,同时降低能耗和碳排放;利用智能化的设施和设备,提高体育馆的运营效率和服务质量;结合当地文化和地理特色,使体育馆建筑成为城市景观的一部分。

体育馆建筑作为城市的地标性建筑之一,其美观性备受。

然而,美观性并非体育馆建筑设计的唯一标准,实用性同样重要。

在设计过程中,应寻求建筑美观与实用性的平衡,使建筑在满足功能需求的同时,也能为观众和运动员提供舒适、便捷的使用体验。

例如,通过合理布局和人性化设计,为观众提供舒适的观赛体验;设置多功能场馆和设施,以满足不同体育赛事和活动的需求。

随着时代的进步和人们对体育文化的重视程度不断提高,体育馆建筑的需求和要求也随之提升。

未来,体育馆建筑将不仅需要满足各类体育赛事和活动的举办需求,还需具备多元化的功能,如文化展示、社会交流、休闲娱乐等。

同时,体育馆建筑的环保性能、节能效果、舒适度等也将受到更多。

未来体育馆建筑的设计和建造将更加注重环保、轻质和快速施工等方面。

通过采用绿色建材和高性能结构体系,提高体育馆建筑的环保性能和节能效果;运用新型构造技术和材料,实现体育馆建筑的轻质化;采用模块化、预制化等建造方式,缩短施工周期,提高施工效率。

大学体育文化综合馆工程(钢结构部分)施工组织计1.钢结构工程概况1.1工程概况1.1.1 工程概况与特点**大学体育文化综合馆位于**大学校园内,规划用地面积20650m2,占地12000 m2,总建筑面积21882 m2(含风雨跑道1590 m2)。

建筑物高度为28.2m,地下一层(局部设地下夹层),地上三层。

东西宽107.17m,南北长190.12m。

建筑物东西两侧分别有二个露天风雨跑道。

该工程为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,屋面支撑体系:钢屋盖由二榀东西向的双曲面圆弧拱架和十榀南北向的马鞍形管桁架式钢屋架组成,十榀钢屋架吊挂于二榀主拱架下。

看台周边半径38.2m 圆周上分别布置有圆形钢筋混凝土柱混凝土柱之间设有钢筋混凝土圆弧梁,钢屋架支撑在钢筋混凝土圆弧梁上,标高随屋面马鞍形位置不同而变化,钢屋架由连系桁架LXHJ1~5 联成一体。

钢屋架从钢筋混凝土圈梁支撑点向外逐渐向高悬挑,最后由外环桁架梁联成一体,高挑部分构件为工字钢I22a。

屋架上设置钢檩条,铺设双层保温金属压形板。

主拱架外露,屋面整体造形呈马鞍形,外露钢拱架苍劲有力,波浪形银灰色屋面飘逸,轻巧,两者完美结合,集中体现了更高更快更强的体育精神和奋发向上的现代风格。

详见图1.1 钢结构平面图;图1-2 结构纵剖面;图1-3 结构横剖面;图1-1 钢结构平面图图1-2 结构纵剖面图版权所有不得进行刻录和网络上传图1-3 结构横剖面图1.1.2 结构形式主拱架为双向圆弧拱,跨度为85.4m,拱脚最低处标高5.2m、拱顶最高处标高28.2m,断面形状为平行四边形,上下弦杆Φ406×20,腹杆Φ245×12,Φ203×10,弦杆+腹杆节点为管+管相贯节点。

吊杆为三角形断面,立杆与主拱架下弦杆相贯焊接,屋架悬挂于吊杆下,悬挂处吊杆与拱架下弦相贯连接采用铸钢节点,悬挂支座管为Φ351×16,节点形式为管+板插入节点。

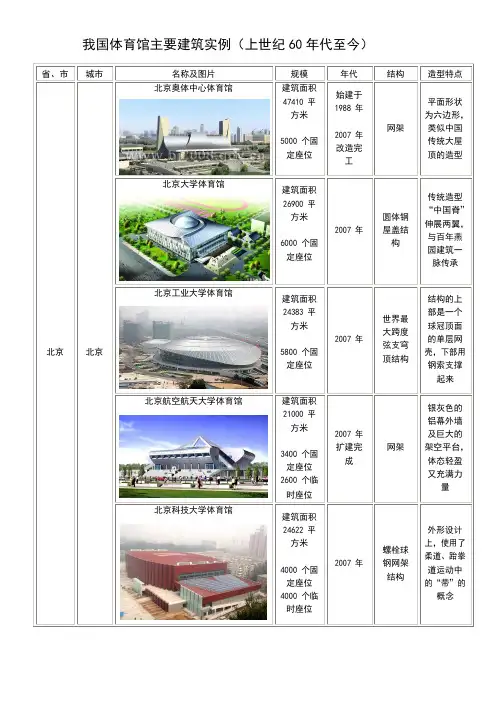

我国体育馆主要建筑实例(上世纪60年代至今)省、市城市名称及图片规模年代结构造型特点北京奥体中心体育馆建筑面积始建于47410 平平面形状1988 年方米为六边形,2007 年网架类似中国5000 个固传统大屋改造完定座位顶的造型工北京大学体育馆建筑面积传统造型26900 平“中国脊”方米圆体钢伸展两翼,2007 年屋盖结与百年燕6000 个固构园建筑一定座位脉传承北京工业大学体育馆建筑面积结构的上24383 平世界最部是一个方米球冠顶面大跨度2007 年的单层网弦支穹北京北京5800 个固壳,下部用顶结构定座位钢索支撑起来北京航空航天大学体育馆建筑面积银灰色的21000 平铝幕外墙方米2007 年及巨大的3400 个固扩建完网架架空平台,成体态轻盈定座位又充满力2600 个临量时座位北京科技大学体育馆建筑面积24622 平外形设计方米螺栓球上,使用了柔道、跆拳2007 年钢网架4000 个固道运动中结构定座位的“带”的4000 个临概念时座位附录一:我国体育馆主要建筑实例省、市城市名称及图片规模年代结构造型特点北京理工大学体育馆建筑面积上部双21900 平道圆弧提篮式屋方米拱形钢顶结构体2007 年桁架,下系;双曲金5000 个固部悬吊属屋面,形定座位整个屋似鳐鱼盖体系北京射击馆建筑面积48000 平单向预赛馆有长方米应力空达 256.82007 年心楼板,米的贯通2101 个固厚度为(无柱) 室定座位700 毫内空间,国6451 个临米内最长时座位工人体育馆建筑面积48000 平1961 年方米建成顶棚为北京北京辐轮式整体形式12000 个2007 年悬索结为圆形固定座位扩建完构1000 个临成时座位国家体育馆建筑面积80890 平以“折扇”方米双向张为设计灵感,采取由2007 年弦钢屋18000 个南向北的架结构固定座位波浪式造2000 个临型时座位击剑馆(国家会议中心内)建筑面积主体部分的设计融56000 平入了中国方米2007 年钢结构传统建筑5900 个临中屋檐和拱桥的设时座位计元素老山自行车馆建筑面积弧形圆顶32920 平屋面,它的方米钢结构就双层网2007 年像树木的3000 个固壳体系年轮一样定座位从里向外3000 个临逐圈延伸时座位首都体育馆建筑面积1968 年54709 平建成平板型方型平面方米双向空2007 年间钢网18000 个改造完架固定座位成国家游泳中心水立方建筑面积看似简单80000 平的“方盒方米双层气子”是中国北京北京6000 个固2007 年枕 ETFE 传统文化膜结构和现代科定座位技共同“搭11000 个建”而成的临时座位五棵松篮球馆建筑面积特别的金63000 平属表皮;巧方米双向正妙利用先6000 个固2007 年交桁架进的分层体系设计手法、定座位设置室外11000 个下沉广场,临时座位英东游泳馆建筑面积始建于老屋面44635 平1986 年改造为方米类似中国高新技传统大屋2007 年术的多6000 个固顶的造型改造完层金属定座位工屋面中国农业大学体育馆建筑面积充分地利23950 平用了屋面方米的高低错门式钢北京北京2007 年落,形成了6000 个固架结构效果极佳定座位的自然采2500 个临光和通风时座位天津体育馆圆形平面,建筑面积屋顶造型双层球赋有现代天津天津54000 平1994 年面网壳感,被人戏方米称为“锅盖”复旦大学正大体育馆建筑面积建筑造型就象一轮12100 平升起的太方米钢索膜阳,寓意着2005 年结构旦复旦兮、6000 个座日渐向上位的复旦精神闵行体育馆建筑面积40070 平流畅写意上海上海方米的屋顶造2004 年膜结构型,动感十7000 个座足位上海体育馆建筑面积47800 平方米钢管网1975 年平面圆形架结构18000 个座位上海国际体操中心外型呈扁建筑面积球体,球体24900 平外立面镶方米铝结构以亚光银1997 年灰铝板,再穹顶3100 个座配以蓝色位环型窗带和建筑物融为一体上海交通大学体育馆建筑面积由一个椭19950 平单层管圆体和一方米个斜置圆壳钢结2007 年台构成,分构,PTFE8000 个座别容纳比膜结构位赛场地和训练场地上海卢湾体育馆建筑面积20730 平整幢建筑上海上海方米钢网壳呈飞艇造1997 年型,建筑分结构3500 个座上下两部位分上海浦东游泳馆建筑面积22000 平清新的外方米双层圆观,造型独1997 年柱面网特,结构真1500 个座壳实位上海旗忠森林体育城网球中心建筑面积30649 平象征了中方米钢结构国之花,牡2005 年可动式丹,8 片可12000 个屋顶动屋顶座位上海游泳馆建筑面积15827 平建筑呈不方米桁架结等边六角1983 年形,外墙采构12000 个用玻璃幕座位墙的结构上海上海青浦体育馆及训练馆建筑面积2008 年利用新型建材创造8100 平方改造完网架“编织”的米成表皮效果大连理工大学体育馆建筑面积屋盖的跳跃体形张17280 平扬个性,光方米钢网壳洁的屋面2003 年结构和通透的12000 个玻璃幕墙座位与建筑体辽宁大连形相呼大连体育馆建筑面积16000 平形体对称,方米桁架结强烈的几1989 年构何分割形5800 个座式位内蒙古师范大学体育馆小体量体呼和建筑面积育馆,有近内蒙古11800 平2003 年网架人的亲切浩特方米感和吸引力附录一:我国体育馆主要建筑实例省、市城市名称及图片秦皇岛奥体中心体育馆河北秦皇岛济南奥体中心体育馆济南规模年代结构造型特点建筑面积外形奇特,既象鸟翼20905 平钢拱架伸展,又似方米2008 年支撑双河蚌张开,5500 个座层膜结强调的是构体系线条的组位合和材质的对比现在感十10000 个弦支穹足的外观,座位2008 年形体柔顺顶结构又不缺乏动感山东青岛大学体育馆青岛市颐中体育馆建筑面积13000 平深褐色的方米螺栓球调子给人2005 年钢网壳以稳健有5000 个座力的感觉位建筑面积43670 平砖石般的方米造型新颖青岛中国石油大学(华东)体育馆2007 年钢结构独特,具有12000 个极强的现座位代特色建筑面积将自然界18800 平中优雅、流方米钢结构畅、有力的线条与形2009 年双层网5000 个固态,将海洋壳定座位这一主题1000 个活隐喻造型动座位之中烟台大学体育馆建筑面积240 多米的51000 平双层拱钢结构跨方米形网架度为目前烟台2006 年拉索钢亚洲该结10000 个结构构第一,世座位界第二山东德州市体育馆建筑面积拱形的屋11300 平面钢结构方米钢桁架是体育馆德州2009 年结构的屋盖,而4600 个座且酷似莲位花的造型常州体育中心体育馆建筑面积25000 平体育馆的方米索承单椭球形体常州2008 年层网壳与周围的6000 个座结构空间的结位合昆山新体育馆建筑面积呈椭圆形27680 平的立面和方米江苏钢拱索圆弧形的昆山2006 年膜结构顶部,地面6000 个座采用花瓣位造型扬州新体育馆建筑面积24849 平方米结合地势扬州2005 年钢结构起伏,创造4000 个固丰富的形定座位体与空间2000 个活动座位南京奥体中心体育馆建筑面积59662 平双曲面整个结构方米大跨度设计线条2005 年桁架钢流畅,造型13000 个结构新颖别致座位江宁区体育中心体育馆建筑面积24000 平钢桁架、圆形平面,方米形体赋有南京2005 年双层膜变化,层次结构5000 个座分明位南京五台山体育中心建筑面积江苏17930 平平板型方米双层三平面为长1975 年向空间八角形10000 个网架座位南通体育会展中心体育馆建筑面积33800 平圆形平面,方米网壳结支撑体系南通2006 年暴露在外,构6000 个座结构美的位展现苏州体育中心体育馆建筑面积圆弧形屋42627 平顶与玻璃方米曲面网幕墙,使体苏州2002 年育馆造型架结构6000 个座简洁明快,位更富现代感宿迁文化体育馆建筑面积18000 平方米钢网架倾斜的屋宿迁2001 年顶造型,动结构3810 个座感十足位无锡体育馆建筑面积57600 平流线形的方米钢管桁屋面,里面无锡2004 年架结构开窗自由7155 个座而有韵律位徐州体育馆新馆主要赛馆的顶部设悬索拱计突出戏江苏6000 个座剧化的造徐州2005 年桁架结位型,由两根构桁柱上伸出的悬缆固定盐城体育馆建筑面积似展翅鲲28000 平鹏,距瓢城方米中央,其宏盐城2005 年钢网壳伟的气势6500 个座和别具匠位心的造型宜兴体育馆、游泳馆总建筑面体育馆与积 3.39 万游泳馆作平方米为一个整宜兴2007 年钢网壳体建设,体育馆有建筑平面5761 个座由两个椭位圆形相连而成江苏江阴安徽合肥杭州浙江金坛江阴新体育馆建筑面积独有的凹形槽结构,12436 平在众多体方米双层膜育场馆建2003 年结构筑中脱颖3500 个座而出,给人位独特的视觉享受安徽合肥体育中心综合体育馆建筑面积设计灵感26000 平立体钢源于折纸方米桁架,局2008 年战机,表现部钢网体育运动8000 个座架奋发向上位杭州黄龙体育馆建筑面积椭圆形平24800 平钢制箱面,多种材方米型环梁、料的运用2003 年网架结让建筑显8000 个座构得十分别位致杭州黄龙体育中心网球馆8000 个座肋环型与张弦可开启的位2003 年梁结合屋面的结构金坛体育馆建筑面积体育馆的15400 平外墙上部方米网架结全部采用2005 年构透明玻璃3800 个座幕墙,下部位为花岗石浙江宁波云南昆明西双版纳福建福州鄞州体育馆建筑面积16465 平方米网架结2003 年圆形平面构4200 个座位云南大学体育馆建筑面积在有限的8000 多平场地上创方米2000 年钢网架造曲线的后形体作为5000 个座区域中心位西双版纳体育馆充分利用地域建筑材料及建规模不详19 世纪网架筑形式,将80 年代地域民族风情融入现代建筑之中福建省体育馆建筑面积30254 平方米双层球圆形平面,2002 年面网壳里面结构8000 个座结构外露位福州体育馆建筑面积14900 平方米网壳结金属感强2000 年烈,赋有现构3843 个座代气息位岭南明珠体育馆主体育馆、建筑面积练习馆、大75967 平众馆通过 3方米钢结构个穹顶体佛山2006 年穹顶连为一体,8600 个座优美的圆位弧外形像三颗明珠广州体育馆建筑面积3 个场馆均为椭圆花39635 平瓣造型,场方米双向钢馆均采用2001 年桁架下沉式设10000 个计,三分之座位二的高度建在地下天河体育馆建筑面积19424 平1987 年方米网架结六边形平广东2008 年构面6965 个座改造完位成广州天河游泳馆建筑面积1987 年21747 平2008 年网架结体块分明,方米构材质清晰改造完成广东药学院体育馆建筑面积主馆屋顶的造型上,9786 平方采用富于米动感的折2007 年钢结构面形式,展5014 个座现出一条位富于韵律的折线中山大学体育馆建筑面积建筑风格端庄稳重,11600 平充分彰显方米空间网中山大学2007 年架结构悠久的历5000 个座史文化与位严谨的治学风范华南师范大学体育馆建筑面积11500 平方米屋顶造型2007 年钢结构如同树叶5000 个座位华南理工大学新校区体育馆四个扭壳建筑面积组合而成12377 平的反曲屋方米单一薄面呈现出2007 年广东广州壳结构流畅的造5000 个座型和蓬勃位向上的生命力广州大学体育馆建筑面积8160 平方墙面为素米弧形网混土,与淡2007 年蓝色玻璃架结构4000 个座窗相衬,朴位实大方广东广东工业大学体育馆广州广东外语外贸大学体育馆南沙体育馆南沙宝安体育馆深圳罗湖体育馆建筑面积14050 平正方形平方米网架结面,外形完2007 年构整,简洁、5504 个座朴素位建筑面积14050 平高空俯视方米网壳结成两片叶2007 年构子交错形5504 个座状位建筑面积以“太极30300 平拳”阴阳学方米说,以比赛6000 个固2010 年钢结构厅圆心为中心呈螺定座位旋放射状2000 个活展开动座位建筑面积深圳市最47400 平大的体育方米大跨度馆,整座馆2002 年钢屋架内圆外方,8188 个座结构外墙采用位大面积玻璃幕墙建筑面积24231 平平面上看方米网架结直角梯形2002 年构的屋顶是3000 个座它的特色位大学城体育中心体育馆深圳体育馆广东深圳深圳游泳跳水馆玉林市体育馆广西玉林克拉玛依市体育馆克拉新疆玛依建筑面积柔美的屋38493 平2009 年网壳结顶曲线,造方米构型起伏有致建筑面积21200 平深圳体育方米网架结馆呈正方1985 年构形,造型宏6000 个座伟,坚实位四个巨大建筑面积的钢桁架41167 平钢拉索桅杆伸出方米悬吊支屋面,总高2002 年撑的大度 50 米,4000 个座跨度屋成为该馆位面结构最为突出的造型特点建筑面积圆形单体10600 平建筑,犹如方米螺栓球一个巨大2004 年网架结的飞碟正4500 个座构在款款欲位飞建筑面积25000 平造型上采方米2007 年用互补的手法与环设计完钢结构4000 个固境协调,寓成定座位意“城市中2000 个活的绿洲”动座位。