人教版高中历史选修1 7.3名词解释:民粹派

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:1

人教版高中历史必修1名词解释总结第一单元1.王位世袭制:起源于夏朝的政治制度。

其内容是将政治权利在一家一姓中进行传承。

其影响是为后代创造了一个“家天下”的局面,将原始社会的禅让制取代。

2.分封制;西周的政治制度。

其内容是把王畿以外的广大地区土地和人民分别授予王族、功臣和古代帝王的后代,让他们建立诸侯国,拱卫王室。

诸侯必须服从周天子的命令,诸侯有为周天子镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋和朝觐述职的义务。

与此同时,诸侯在自己的封疆内对卿大夫实施再分封,卿大夫再对士再分封,形成了统治阶层内部森严的等级。

其有利影响是加强了周天子对地方的统治,开发边远地区、扩大统治区域;其不利影响是诸侯的独立性很强,到了西周后期天子的威望下降,王权遭到威胁。

3.宗法制:西周时期实行的与分封制互为表里的政治制度。

它规定周王称为天子,王位由嫡长子继承,为大宗;其他儿子分封为诸侯,相对天子来说是小宗,但在自己的领地内是大宗。

诸侯的爵位也只能由嫡长子来继承,其他儿子领有封地成为卿大夫。

卿大夫对诸侯来说是小宗,但在自己的领地内又是大宗。

卿大夫与士的关系以此类推。

大宗可以命令和约束小宗,小宗必须服从大宗,周天子是天下的大宗。

其影响是保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。

4.皇帝制:秦朝始创的政治制度。

在秦兼并天下后,秦王嬴政认为自己德高三皇,功过五帝,便定“皇帝”为自己的尊号,自称“始皇帝”,希望由自己开始,子孙能够二世、三世乃至千世万世地传承。

从此,“皇帝”成为中国古代最高统治者的称谓,为历代封建王朝所沿用。

5.三公九卿:秦朝设立的以皇权为中心的中央政权组织。

在中央设立丞相、御史大夫、太尉三个最高官职。

其中丞相为百官之首,帮助皇帝处理全国政事;御史大夫是副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令并负责监察百官;太尉负责管理全国军务。

在丞相之下还有诸卿,分别掌管国家的各项具体事务。

其影响是这些官职在地位、职责和权利方面相互配合,彼此牵制,军政大权操控在皇帝手中。

高中历史选修一知识点第一单元梭伦改革背景雅典城邦平民与贵族之间尖锐矛盾表现:(1)在政治上,贵族占据首席执政官等重要职位,把持作为最高决策机关、监察机关和审判机关的长老会议,架空作为最高权力机关的公民大会。

(2)在经济上,贵族通过高利贷、土地兼并等方式盘剥平民,以致平民无力还债成为“六一汉”,直至全家沦为债务奴隶。

(3)贵族在政治上的专横和经济上的压榨激起平民的反抗,导致雅典政局动荡不安雅典城邦工商业奴隶主阶层与贵族之间尖锐矛盾理解:公元前8世纪以后铁农具的广泛使用,雅典农业生产力的提高以及手工业的发展和商业贸易的繁荣,工商业奴隶主阶层的形成和壮大以及由此导致的雅典社会阶级关系的变动情况梭伦当选为首席执政官,立志各改革,振兴城邦主观条件:雅典的社会动荡严重阻碍了社会经济的发展,萨拉米斯岛问题显示出统治者腐朽无能,激起了工商业奴隶主和广大平民的愤恨,梭伦“疯诗人事件”激起了雅典人的爱国热情和民族尊严。

公元前600年左右,梭伦被任命为指挥官,夺回了萨拉米斯岛,声望大增,梭伦当选为首席执政官,并被授予“仲裁人”和“立法者”的权力,进行改革目的 1、直接目的:消除矛盾,稳定雅典的社会秩序2、根本目的:振兴城邦,维护奴隶主统治时间公元前594年开始内容措施内容影响颁布‘解负令’ 下令取消一切债务,禁止以土地和人身做抵押将广大平民从债务奴隶制的枷锁中解放出来,成为享有自由权利的公民,形成了民主政治必须具备的公民群体确立财产等级制度目的是为了打破贵族的世袭特权;原则是按财产的多少划分四个等级,财产越多,等级越高,享受的权利越多,所要尽的义务也越多并未实现公民之间的真正平等,打破了贵族依据世袭特权垄断官职的局面,使工商业奴隶主分享了政治权力,也使下层平民获得了一定的公民权利改革国家权力机构恢复公民大会作为国家的最高权力机关大大提高了广大公民参政议政的积极性,削弱了贵族长老会议的权力组成“四百人会议”作为公民大会的常设机构。

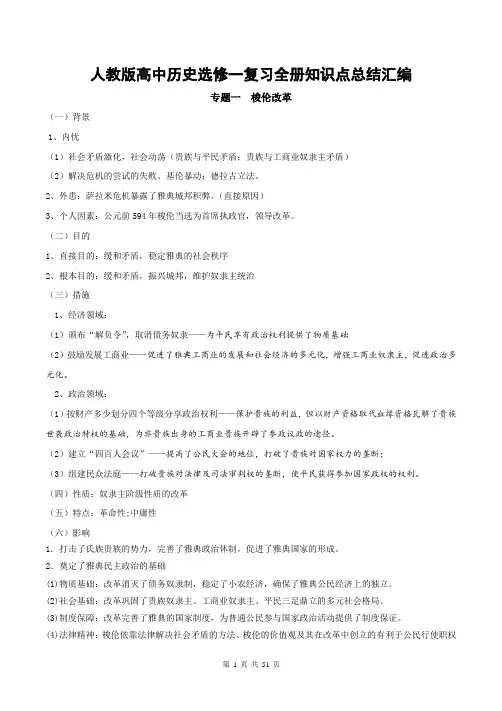

人教版高中历史选修一复习全册知识点总结汇编专题一梭伦改革(一)背景1、内忧(1)社会矛盾激化,社会动荡(贵族与平民矛盾;贵族与工商业奴隶主矛盾)(2)解决危机的尝试的失败。

基伦暴动;德拉古立法。

2、外患:萨拉米危机暴露了雅典城邦积弊。

(直接原因)3、个人因素:公元前594年梭伦当选为首席执政官,领导改革。

(二)目的1、直接目的:缓和矛盾,稳定雅典的社会秩序2、根本目的:缓和矛盾,振兴城邦,维护奴隶主统治(三)措施1、经济领域:(1)颁布“解负令”,取消债务奴隶——为平民享有政治权利提供了物质基础(2)鼓励发展工商业——促进了雅典工商业的发展和社会经济的多元化,增强工商业奴隶主,促进政治多元化。

2、政治领域:(1)按财产多少划分四个等级分享政治权利——保护贵族的利益,但以财产资格取代血缘资格瓦解了贵族世袭政治特权的基础,为非贵族出身的工商业贵族开辟了参政议政的途径。

(2)建立“四百人会议”——提高了公民大会的地位,打破了贵族对国家权力的垄断;(3)组建民众法庭——打破贵族对法律及司法审判权的垄断,使平民获得参加国家政权的权利。

(四)性质:奴隶主阶级性质的改革(五)特点:革命性;中庸性(六)影响1.打击了氏族贵族的势力,完善了雅典政治体制,促进了雅典国家的形成。

2.奠定了雅典民主政治的基础(1)物质基础:改革消灭了债务奴隶制,稳定了小农经济,确保了雅典公民经济上的独立。

(2)社会基础:改革巩固了贵族奴隶主、工商业奴隶主、平民三足鼎立的多元社会格局。

(3)制度保障:改革完善了雅典的国家制度,为普通公民参与国家政治活动提供了制度保证。

(4)法律精神:梭伦依靠法律解决社会矛盾的方法、梭伦的价值观及其在改革中创立的有利于公民行使职权的各种制度,对雅典民主政治具有重要的意义。

3、对人类的影响:梭伦改革是人类历史上一份宝贵的遗产,它奠定了西方民主政治的基础。

(影响了西方的三权分立原则,议会制度,陪审员制等)(七)评价:1、评价:积极性:(见上)局限性:采用中庸的原则,没有消除贵族与平民的根本矛盾:2.结果:梭伦出走,雅典建立“僭主政治”。

“民粹”概念解读Abstracts:“Populism”is a relative conceptwith“elitism”.Many social fields have emerged populist thinking and practice, but its concept is fuzzy. The Peoples Party movement in the United States and the Russian populists practice is the classic image of populist discourse. From the perspective of evaluation, populism is a thinking and practice which is grassroots or populist civilian value oriented and is rich in emotional and critical. The core of populism as following: first, it advocates the “mass” as the center,and pursues the “people first”;second, its ideological system is constructed from the perspective of “elite”;third, it is a paradox.Keywords: populism, elitism, the masses, emotional,democracy, reason“民粹”(或“民粹主义”)是与“精英主义”相对的概念。

在历史长河中,精英主义都长期主宰并引领着人类思想和社会实践。

而随着社会民主化程度的不断提升,诸多领域都催生出了更多民粹的思维和实践,即“唯民众论”,过度注重和强调普通民众的意志和诉求。

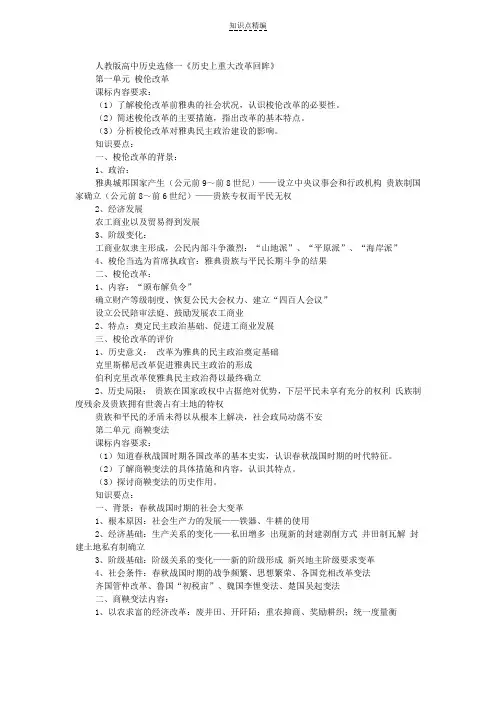

人教版高中历史选修一《历史上重大改革回眸》第一单元梭伦改革课标内容要求:(1)了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性。

(2)简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点。

(3)分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响。

知识要点:一、梭伦改革的背景:1、政治:雅典城邦国家产生(公元前9~前8世纪)——设立中央议事会和行政机构贵族制国家确立(公元前8~前6世纪)——贵族专权而平民无权2、经济发展农工商业以及贸易得到发展3、阶级变化:工商业奴隶主形成,公民内部斗争激烈:“山地派”、“平原派”、“海岸派”4、梭伦当选为首席执政官:雅典贵族与平民长期斗争的结果二、梭伦改革:1、内容:“颁布解负令”确立财产等级制度、恢复公民大会权力、建立“四百人会议”设立公民陪审法庭、鼓励发展农工商业2、特点:奠定民主政治基础、促进工商业发展三、梭伦改革的评价1、历史意义:改革为雅典的民主政治奠定基础克里斯梯尼改革促进雅典民主政治的形成伯利克里改革使雅典民主政治得以最终确立2、历史局限:贵族在国家政权中占据绝对优势,下层平民未享有充分的权利氏族制度残余及贵族拥有世袭占有土地的特权贵族和平民的矛盾未得以从根本上解决,社会政局动荡不安第二单元商鞅变法课标内容要求:(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。

知识要点:一、背景:春秋战国时期的社会大变革1、根本原因:社会生产力的发展——铁器、牛耕的使用2、经济基础:生产关系的变化——私田增多出现新的封建剥削方式井田制瓦解封建土地私有制确立3、阶级基础:阶级关系的变化——新的阶级形成新兴地主阶级要求变革4、社会条件:春秋战国时期的战争频繁、思想繁荣、各国竞相改革变法齐国管仲改革、鲁国“初税亩”、魏国李悝变法、楚国吴起变法二、商鞅变法内容:1、以农求富的经济改革:废井田、开阡陌;重农抑商、奖励耕织;统一度量衡2、政治改革:奖励军功、建立二十等爵制;加强集权、普遍推行县制、建立严密的户籍制、制定连坐法3、文化风俗改革:“燔诗书、明法令”;改革社会风尚习俗、父子分居、一夫一妻三、评价:秦国强盛、意义深远1、作用:废除旧制度,创建新制度;促使秦国成为当时先进的国家,为秦国统一全国奠定了基础;对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用2、表现经济上:改变了旧有的生产关系,废井田,开阡陌,从根本上确立了土地私有制。

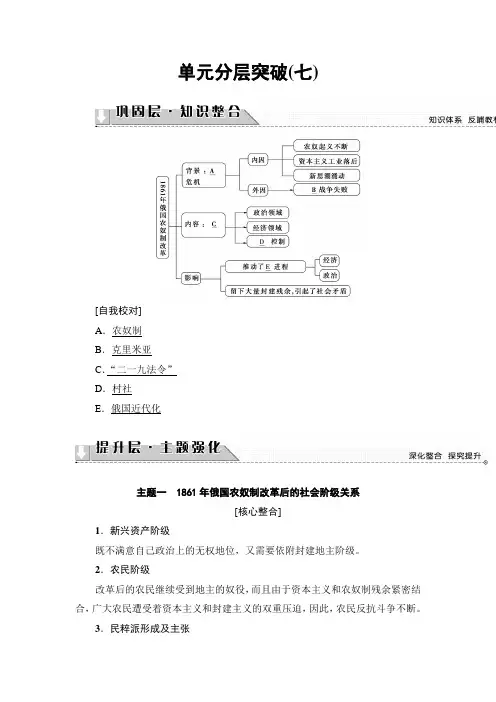

单元分层突破(七)[自我校对]A.农奴制B.克里米亚C.“二一九法令”D.村社E.俄国近代化主题一1861年俄国农奴制改革后的社会阶级关系[核心整合]1.新兴资产阶级既不满意自己政治上的无权地位,又需要依附封建地主阶级。

2.农民阶级改革后的农民继续受到地主的奴役,而且由于资本主义和农奴制残余紧密结合,广大农民遭受着资本主义和封建主义的双重压迫,因此,农民反抗斗争不断。

3.民粹派形成及主张(1)形成:一批代表农民利益的平民知识分子,走上民主革命的道路,逐渐形成了民粹派。

(2)主张:反对农奴制,不满意资本主义制度,否认工人阶级的先进作用。

认为知识分子是领导农民革命的主要力量,号召知识分子去农村发动农民革命,推翻沙皇专制统治。

(3)局限性:民粹派不了解农民的真正想法,他们的行动没有得到农民的响应。

(4)发展:民粹派遭到沙皇镇压后,发生分化。

其中一部分人主张通过恐怖手段推翻沙皇专制制度,展开了对沙皇的暗杀。

[即时演练]1.右图是“民粹派在农村宣传”的历史图片,下列思想不属于他们宣传内容的是()A.主张工人阶级与农民结成联盟推翻沙皇专制B.痛恨沙皇制度对农民的剥削C.不满意资本主义制度D.号召知识分子到农村去发动农民革命【解析】民粹派反对农奴制度,痛恨沙皇制度对农民的剥削,也不满意资本主义制度,否认工人阶级的先进作用,他们认为知识分子才是领导农民革命的主要力量,号召知识分子到农村去发动农民革命,故选A项。

【答案】 A主题二俄国农奴制改革与穆罕默德·阿里改革的比较[核心整合]比较项俄国农奴制改革穆罕默德·阿里改革不同点性质农奴制改革废除了农奴制,确立了资本主义生产关系,其性质是资本主义的改革阿里改革并没有改变生产关系,其性质为封建性的改革结果农奴制改革取得了成功阿里改革最终失败相同背景都是工业文明冲击下的改革,改革前国家都面临严峻的国内外形势2.下列关于俄国农奴制改革和穆罕默德·阿里改革的相同点的说法,不正确的是()A.都是工业文明冲击下的改革B.都是自上而下方式的改革C.都促进了社会的进步与发展D.都取得了成功【解析】俄国农奴制改革使俄国走上资本主义道路,取得了成功。

民主政治

承认按少数服从多数原则组织国家权力的政治。

古希腊思想家亚里士多德将国家政体分为贵族政治、暴君政治和民主政治。

在世界历史上,不同阶级性质的国家,实行不同性质的民主政治。

古希腊雅典民主共和国是奴隶制民主的典型。

由雅典男性公民组成的人民大会和500人会议拥有最高政治权力,制定法律,选举高级公职人员,决定重大问题,其实质是奴隶主阶级专政。

中世纪的城市共和国,政权仅属于城市封建贵族和商人。

资产阶级革命初期,曾提出民主政治的口号,建立普选制和议会制,对于反对封建专制,建立资产阶级专政的政权,起到积极作用。

但在资产阶级占有生产资料和无产阶级只是雇佣奴隶的条件下民主政治实际上是为资产阶级所把持,为资本主义的经济基础服务的,仍然是少数剥削阶级即资产阶级的民主。

社会主义民主政治是工人阶级为领导的广大人民当家作主的民主政治,其集中体现就是无产阶级专政的国家制度,这是工人阶级为领导的广大人民群众当家作主,管理国家事务和经济、文化事业,由社会上绝大多数人享有民主、自由而对极少数反对社会主义的敌对分子实行专政的国家制度。

这种民主政治,才是真正民主(多数人的统治)的政治。

高考选修专题《历史上重大改革回眸》规律总结、知识举例、高考真题【历史上重大改革的规律性总结】改革指对旧有的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整变动。

改革是社会发展的强大动力。

1.改革的分类从改革的程度看,一种是在不触动根本制度的前提下,进行局部的调整;一种是对旧的生产关系和上层建筑进行彻底的改革,导致社会制度发生根本性变化。

从改革的性质看,有奴隶制度的改革、封建主义的改革、资本主义的改革和社会主义的改革。

从改革的内容看,有政治改革、经济改革、军事改革和文化改革。

2.改革的实质改革是统治者对生产关系所进行的调整。

它与社会革命不同,并不否定现存制度,而是对现存制度加以改良,使之尽量适应不断变化的时代。

3.改革的原因(背景)及相应目的总的来讲,古代重要政治改革的发生都是由于旧的生产关系或上层建筑不适应新的生产力或经济基础的发展的需要。

具体来讲,这些原因大体可以表述为:①旧的生产关系阻碍了社会生产力的发展;②顺应历史发展潮流或社会发展趋势;③统治阶级面临严重的统治危机,为抑制土地兼并,缓和阶级矛盾,增加财政收入,实现富国强兵;④旧制度、习俗、思想文化阻碍社会的发展⑤民族危机严重4.改革成败原因的分析及认识(1)决定改革成败的几个要素①是否顺应历史发展的趋势,与时俱进,因时改革,是改革成功的根本原因。

②看力量对比是否有利于改革,要从改革的阻力和支持改革的力量两方面去分析,改革的阻力可以从内外两方面,政治、经济、文化等多角度去分析。

③改革必然会损害部分人的利益,必然会遇到阻力,不会一帆风顺,这就要求改革者要有远见卓识和坚定的政治魄力。

④改革的措施是否符合当时的实际,是否行之有效。

⑤当时的内外环境是否有利于改革的开展和执行。

判断改革成功与否的标准主要是改革的目的与改革本身所达到的目标之间的一致性,即改革是否达到了预期目标。

(2)成功的改革外国:梭伦改革、宗教改革、农奴制改革、明治维新、罗斯福新政中国:齐国管仲改革、鲁国“初税亩”、商鞅变法、孝文帝改革、改革开放思考:为什么说这些改革成功了?外国:梭伦改革为雅典城邦的振兴与富强开辟了道路,大大促进了农业和工商业的发展,奠定了城邦民主政治的基础。

人教版高中历史必修3知识点总结(五)第五单元是近代中国的思想解放潮流1、近代中国的思想解放潮流:(1)地主阶级:抵抗派:林则徐、魏源,“师夷长技以制夷”的主张。

洋务派:“中学为体,西学为用”的主张。

(2)资产阶级:早期维新派:改良政治,君主立宪的主张。

康梁维新派:兴民权、设议院、实行君主立宪、发展资本主义、挽救民族危亡。

孙中山革命派:三民主义、新三民主义。

激进民主派:前期——民主、科学、新道德、新文学;后期——宣传马克思主义。

2、鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程及作用。

主要历程代表主张背景意义特点开眼看世界封建士大夫:林则徐(近代中国开眼看世界的第一人)、魏源《四洲志》各国律例》;《海国图志》“师夷长技以制夷”鸦片战争后(内忧外患日深;西学传入;有识之士倡导等)关注世界;思想启迪。

军事科学技术(器物层面)中学为体西学为用封建地主阶级代表:李鸿章、曾国藩、左宗棠等洋务派“中学为体,西学为用”、“师夷长技以自强”第二次鸦片战争后内忧外患洋务运动,付之实践,迈出了中国近代化历程的第一步技术层面,付之实践。

结果失败维新变法思想19 早期具有维新思想的知识分子:王韬、郑观应发展民族工业,商战;兴办学校;君主立宪。

但没有完整的理论;没有付诸行动。

洋务运动的展开;中国资本主义产生;西学的传入等。

为维新思想的形成奠定基础初涉政治制度层面,没有付诸行动动。

90 资产阶级维新派:康主张挽救民族危亡;发展资本主义甲午战争后,民族危机空前思想启蒙,促进了中国人民制度层面并付世纪年代有为、梁启超、严复经济;兴民权,建立君主立宪制;兴西学,改革教育制度。

康有为:《新学伪经考》、《孔子改制考》。

梁启超:《变法通议》。

实行戊戌变法。

严重重;民族资本主义的进一步发展等。

的觉醒,是中国近代一次思想解放潮流。

之于实践3、新文化运动:1915 年前,陈独秀在上海创办《青年杂志》,提倡民主与科学,揭开了新文化运动的序幕。

(1)兴起的背景:思想方面:1911 年,辛亥革命爆发,推翻清朝封建统治,民主、自由、平等、博爱等思想进一步传播。

高中历史必修一政治史(1-4单元)必考必会名词解释高中历史名词解释必修一政治史第一单元古代中国的政治制度1.禅让制:传说远古社会,黄帝以后黄河流域的部落联盟采用民主的方式推举部落联盟首领的制度。

2.王位世袭制:指王位在一家一姓中传承,父子相传或兄终弟及。

3.赋役:赋税和徭役的合称。

赋税指历代统治阶级用强制方法向人民征收的实物、银钱等;徭役即历代统治者强迫人民从事的无偿劳役,包括军役、力役、杂役等。

4、分封制:对象:贵族(受封的主体,封于富庶之地或战略要地义务:镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职;权利:设置官员、建立武装、征派赋役;特点:层层分封,上下级有严格的隶属关系5、宗法制:按照血缘宗族关系的亲疏来分配政治权利,维护政治联系,维系政治等级、巩固国家统治的制度。

6、商鞅变法:商鞅变法是指战国时期秦国的秦孝公即位以后,决心图强改革,便下令招贤。

商鞅自魏国入秦,并提出了废井田、重农桑、奖军功、实行统一度量和郡县制等一整套变法求新的发展策略,深得秦孝公的信任,任他为左庶长,开始变法。

经过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。

7、秦朝三公九卿制:三公:丞相、御史大夫、太尉(虚设)九卿:众卿、列卿之意8.郡国并行制:又称郡国制,汉朝时在推行郡县制的同时又推行封国制。

9.禁军:帝王封建时代,帝王直辖,担任护卫帝王或皇宫、首都警备任务的军队。

因时代、文化与地域的不同,有其他异名同义的名称,如禁卫、亲卫、近卫、御林军等不同称呼。

10.宰相:宰是主宰,相是辅助之。

它是国君之下辅助国君处理政务的最高官职。

夏商是巫史,西周春秋是公卿,战国以后是宰相。

11、郡县制:中国古代继宗法分封制度之后出现的以郡统县的两级地方行政制度。

盛行于秦汉。

郡县制是古代中央集权制在地方政权上的体现,它形成于战国时期。

郡,是中央政府辖下的地方行政单位,其组织机构与中央政府略同,郡以下设县或道。

农奴制

以封建土地所有制和农奴对农奴主的不完全人身依附关系为基础的社会经济制度。

封建主以奴役性条件分给农民份地,把他们世代束缚在份地上,农民用“实际上或法律上属于他所有的劳动工具”,用一部分时间耕种自己的份地,另一部分时间无代价地为封建主耕种,交纳劳役地租,还要用自己份地上的劳动成果的一部分向封建主缴纳各种实物地租和苛捐杂税,以及罚金和使用费 (为使用领主的森林、牧场、磨坊等支付的费用)。

农奴没有人身自由和政治权利。

农奴制是一种剥削制度,在人类历史上虽较奴隶社会是一大进步,但农奴所受的剥削和压迫依然是残酷的。

在西欧,农奴制形成于5世纪末至9世纪。

9至13世纪,农奴成为西欧农民的基本成分。

14世纪,随着商品货币关系的发展,农奴的大批逃亡和起义,农奴制趋于崩溃。

15世纪以后,西欧多数国家已基本上废除农奴制。

在普鲁士、俄国等国,直到19世纪中叶农奴制才最终崩溃。

1959年民主改革前的中国西藏地区也存在着农奴制。