古今图书集成医部肩门

- 格式:pdf

- 大小:234.83 KB

- 文档页数:14

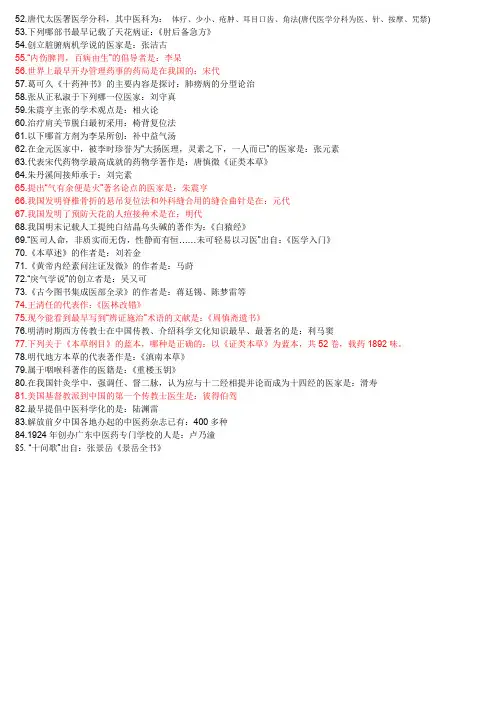

单项选择题1.医学起源于:人类的生产和生活及与疾病斗争的实践2.传说中中国医药最早创始者不是下列哪一位:雷公3. “男女同姓,其生不蕃”的意义:D. 避免近亲婚配,利于优生4.“六气致病说”载于:《左传》5.阴阳的记载始于:《周易》6.中医外伤科始于何时代独立设科:周代7.五行的记载始于:《尚书》8.对疾病认识的最早记载见于:甲骨文9.“掌养万民之疾病”职责的是:疾医10.相传创制汤液的是:伊尹11.下面的中药理论哪项不是在《神农本草经》上首先提出:引经报使12.现存最早记载经脉的文献是:《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》13.最早的医史专篇是:《史记扁鹊仓公列传》14.《内经》运用五行学说的最大特点是:说明脏腑联系15.我国最早、最原始的药物分类是:汉代的上、中、下“三品”分类16.医学上创制“五禽之戏”,开创我国保健体操先河的医生是:华佗17.“信巫不信医,六不治也”一语见于:《史记•扁鹊仓公列传》18.最早记载水银治疗皮肤病的文献是:《五十二病方》19.《内经》最突出地反映了中医学的什么特点:整体观念20.最早的麻风隔离病院建在:秦代21.后世医家形成不同的学术流派和发挥各家学说的基础是:《黄帝内经》22.我国现存最早医案“诊籍”的作者是:淳于意23.古代中药著作皆称“本草”的原因是:因古代以植物药为主24.《难经》候脉之三部是指:寸部、关部、尺部25.属于《神农本草经》在药物学上的重大发现是:海藻疗瘿26.我国现存最早的临证医方专书是:《五十二病方》27.最早提出了三因致病说的著作是:《金匮要略》28.药物炮制方法最早见于:《伤寒杂病论》29.医学上首先使用麻沸散进行手术的医生是:华佗30.《神农本草经》的作者是:不是一时一人之手笔,而是经历秦汉时期,最后加工而成。

31.系统提出四气五味、君臣佐使、七情和合等中药学理论的本草著作是:《神农本草经》32.我国第一部药典是唐代的:《新修本草》33.我国现存第一部系统论述饮食卫生与食物疗法的专书是:《饮膳正要》34.药物炮制方法最早见于:《伤寒杂病论》35.《雷公炮炙论》的成书时间是:南北朝36.我国医学教育最早兴起于:南北朝37.中医临证医学在什么时代出现了专科化发展特点:由晋至唐38.“人若劳于形,百病不能成”的论点出自:孙思邈39.下列哪部著作记载了肠吻合手术:《诸病源候论》40.对《伤寒杂病论》的整理、流传做出重要贡献者是:王叔和41.《素问》最早的注释本是:《素问训解》42.现存最早的以原本形成传世的第一部针灸学专著是:《针灸甲乙经》43.中国医药输入朝鲜大约在:南北朝44.针灸史上第一位女灸家是:鲍姑45.下列哪些不属于《脉经》中所描述的24脉:长脉46.我国现存最早的儿科专著是:《颅囟经》47.下列哪部本草著作最早采用了按自然属性分类的方法:《本草经集注》48.《脉经》的作者是:王叔和49.《千金方》的作者是:孙思邈50.中医史上在什么时代记载了最早的免疫实践:晋代51系统提出四气五味、君臣佐使、七情和合等中药学理论的本草著作是:《神农本草经》52.唐代太医署医学分科,其中医科为:体疗、少小、疮肿、耳目口齿、角法(唐代医学分科为医、针、按摩、咒禁)53.下列哪部书最早记载了天花病证:《肘后备急方》54.创立脏腑病机学说的医家是:张洁古55.“内伤脾胃,百病由生”的倡导者是:李杲56.世界上最早开办管理药事的药局是在我国的:宋代57.葛可久《十药神书》的主要内容是探讨:肺痨病的分型论治58.张从正私淑于下列哪一位医家:刘守真59.朱震亨主张的学术观点是:相火论60.治疗肩关节脱臼最初采用:椅背复位法61.以下哪首方剂为李杲所创:补中益气汤62.在金元医家中,被李时珍誉为“大扬医理,灵素之下,一人而已”的医家是:张元素63.代表宋代药物学最高成就的药物学著作是:唐慎微《证类本草》64.朱丹溪间接师承于:刘完素65.提出“气有余便是火”著名论点的医家是:朱震亨66.我国发明脊椎骨折的悬吊复位法和外科缝合用的缝合曲针是在:元代67.我国发明了预防天花的人痘接种术是在:明代68.我国明末记载人工提纯白结晶乌头碱的著作为:《白猿经》69.“医司人命,非质实而无伪,性静而有恒……未可轻易以习医”出自:《医学入门》70.《本草述》的作者是:刘若金71.《黄帝内经素问注证发微》的作者是:马莳72.“戾气学说”的创立者是:吴又可73.《古今图书集成医部全录》的作者是:蒋廷锡、陈梦雷等74.王清任的代表作:《医林改错》75.现今能看到最早写到“辨证施治”术语的文献是:《周慎斋遗书》76.明清时期西方传教士在中国传教、介绍科学文化知识最早、最著名的是:利马窦77.下列关于《本草纲目》的蓝本,哪种是正确的:以《证类本草》为蓝本,共52卷,载药1892味。

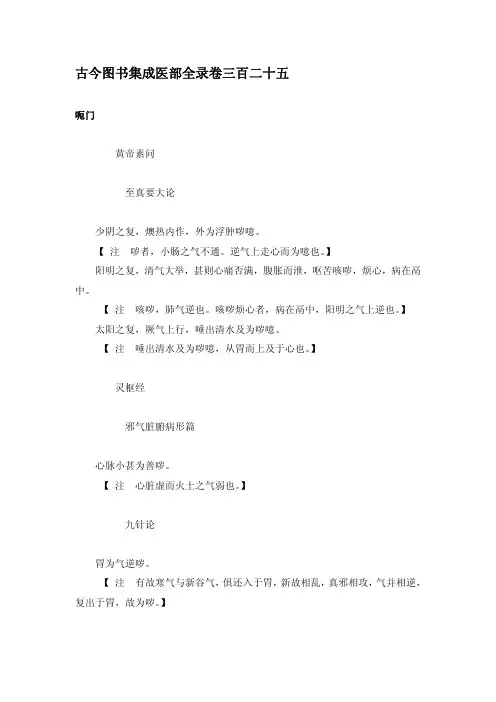

古今图书集成医部全录卷三百二十五呃门黄帝素问至真要大论少阴之复,燠热内作,外为浮肿哕噫。

【注 哕者,小肠之气不通。

逆气上走心而为噫也。

】阳明之复,清气大举,甚则心痛否满,腹胀而泄,呕苦咳哕,烦心,病在鬲中。

【注 咳哕,肺气逆也。

咳哕烦心者,病在鬲中,阳明之气上逆也。

】太阳之复,厥气上行,唾出清水及为哕噫。

【注 唾出清水及为哕噫,从胃而上及于心也。

】灵枢经邪气脏腑病形篇心脉小甚为善哕。

【注 心脏虚而火土之气弱也。

】九针论胃为气逆哕。

【注 有故寒气与新谷气,俱还入于胃,新故相乱,真邪相攻,气并相逆,复出于胃,故为哕。

】杂病篇哕,以草刺鼻嚏,嚏而已;无息而疾迎引之,立已;大惊之亦可已。

【注 阳明所受谷气,欲从肺而达表,肺气逆还于胃,气并相逆,复出于胃,故为哕。

以草刺鼻,取嚏以通肺,肺气疏通,则谷气得以转输而呃逆止矣。

鼻气不通而无息,则疾迎引之,连取其嚏也。

大惊则肝心之气分散,胃之逆气,亦可从之而外达也。

】金匮要略【汉•张机】哕病证治黄疸病小便色不变,欲自利,腹满而喘,不可除热,热除必哕。

哕者,小半夏汤主之。

《千金翼》小承气汤,治大便不通,哕数讝语。

哕而腹满,视其前后,知何部不利,利之即愈。

中藏经【汉•华佗】脾病脾胀则喜哕,四肢急,体重不食,善噫。

寒则阴中与腰脊俱疼,面黑耳干,哕不能食,或呕血是也。

活人书【宋•朱肱】伤寒证咳逆者,仲景所谓哕者是也。

哕,胃寒所生。

伤寒本虚,攻其热必哕。

又云:伤寒大吐下之极虚,复发汗者,其人水气怫郁,复与之水,以发其汗,因得哕。

所以然者,胃中寒故也,橘皮干姜汤、羌活附子散、半夏生姜汤、退阴散主之。

若服药不瘥者,灸之必愈。

其法:妇人屈乳头向下尽处骨间,灸三壮;丈夫及乳小者,以一指为率。

正以男左女右,艾炷如小豆许,与乳相直间陷中动脉处是。

然亦有阳证咳逆者,小柴胡汤、橘皮竹茹汤。

仲景又云:伤寒哕而腹满,视其前后,知何部不利,利之即愈。

仲景无方。

前部宜猪苓汤,后部宜调胃承气汤。

扁鹊《中藏经》治伤寒咳逆,丁香散。

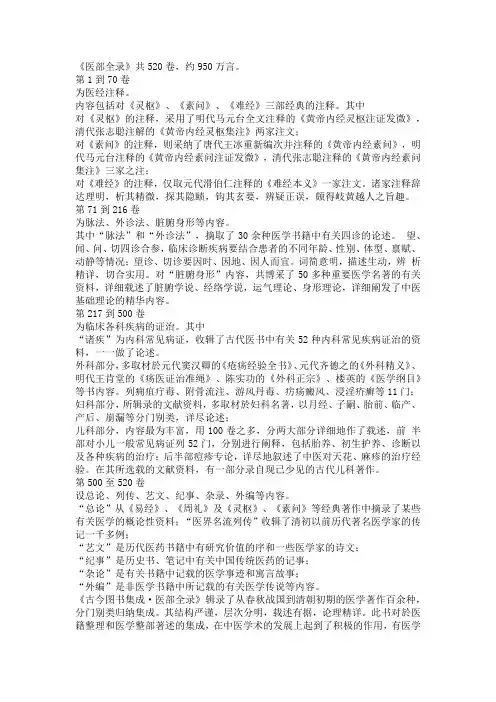

《医部全录》共520卷,约950万言。

第1到70卷为医经注释。

内容包括对《灵枢》、《素问》、《难经》三部经典的注释。

其中对《灵枢》的注释,采用了明代马元台全文注释的《黄帝内经灵枢注证发微》,清代张志聪注解的《黄帝内经灵枢集注》两家注文;对《素问》的注释,则采纳了唐代王冰重新编次并注释的《黄帝内经素问》,明代马元台注释的《黄帝内经素问注证发微》,清代张志聪注释的《黄帝内经素问集注》三家之注;对《难经》的注释,仅取元代滑伯仁注释的《难经本义》一家注文。

诸家注释辞达理明,析其精微,探其隐赜,钩其玄要,辨疑正误,颇得岐黄越人之旨趣。

第71到216卷为脉法、外诊法、脏腑身形等内容。

其中“脉法”和“外诊法”,摘取了30余种医学书籍中有关四诊的论述。

望、闻、问、切四诊合参,临床诊断疾病要结合患者的不同年龄、性别、体型、禀赋、动静等情况;望诊、切诊要因时、因地、因人而宜。

词简意明,描述生动,辨析精详,切合实用。

对“脏腑身形”内容,共博采了50多种重要医学名著的有关资料,详细载述了脏腑学说、经络学说,运气理论、身形理论,详细阐发了中医基础理论的精华内容。

第217到500卷为临床各科疾病的证治。

其中“诸疾”为内科常见病证,收辑了古代医书中有关52种内科常见疾病证治的资料,一一做了论述。

外科部分,多取材於元代窦汉卿的《疮疡经验全书》、元代齐德之的《外科精义》、明代王肯堂的《疡医证治准绳》、陈实功的《外科正宗》、楼英的《医学纲目》等书内容。

列痈疽疔毒、附骨流注、游风丹毒、疠疡癜风、浸淫疥癣等11门;妇科部分,所辑录的文献资料,多取材於妇科名著,以月经、子嗣、胎前、临产、产后、崩漏等分门别类,详尽论述;儿科部分,内容最为丰富,用100卷之多,分两大部分详细地作了载述,前半部对小儿一般常见病证列52门,分别进行阐释,包括胎养、初生护养、诊断以及各种疾病的治疗;后半部痘疹专论,详尽地叙述了中医对天花、麻疹的治疗经验。

在其所选载的文献资料,有一部分录自现已少见的古代儿科著作。

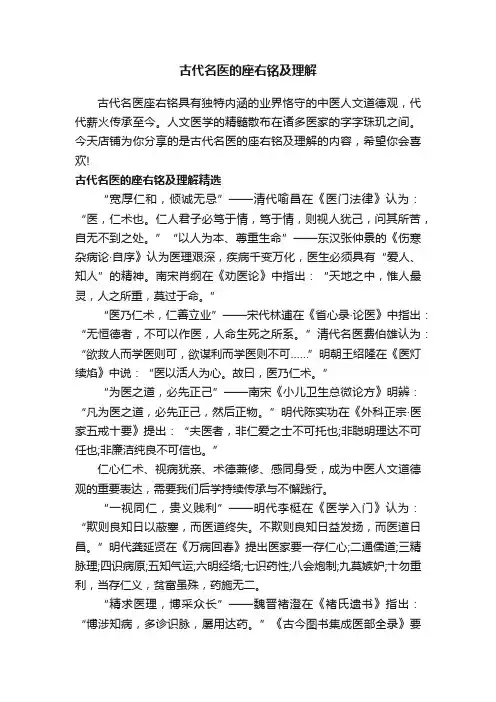

古代名医的座右铭及理解古代名医座右铭具有独特内涵的业界恪守的中医人文道德观,代代薪火传承至今。

人文医学的精髓散布在诸多医家的字字珠玑之间。

今天店铺为你分享的是古代名医的座右铭及理解的内容,希望你会喜欢!古代名医的座右铭及理解精选“宽厚仁和,倾诚无忌”——清代喻昌在《医门法律》认为:“医,仁术也。

仁人君子必笃于情,笃于情,则视人犹己,问其所苦,自无不到之处。

”“以人为本、尊重生命”——东汉张仲景的《伤寒杂病论·自序》认为医理艰深,疾病千变万化,医生必须具有“爱人、知人”的精神。

南宋肖纲在《劝医论》中指出:“天地之中,惟人最灵,人之所重,莫过于命。

”“医乃仁术,仁善立业”——宋代林逋在《省心录·论医》中指出:“无恒德者,不可以作医,人命生死之所系。

”清代名医费伯雄认为:“欲救人而学医则可,欲谋利而学医则不可……”明朝王绍隆在《医灯续焰》中说:“医以活人为心。

故曰,医乃仁术。

”“为医之道,必先正己”——南宋《小儿卫生总微论方》明辨:“凡为医之道,必先正己,然后正物。

”明代陈实功在《外科正宗·医家五戒十要》提出:“夫医者,非仁爱之士不可托也;非聪明理达不可任也;非廉洁纯良不可信也。

”仁心仁术、视病犹亲、术德兼修、感同身受,成为中医人文道德观的重要表达,需要我们后学持续传承与不懈践行。

“一视同仁,贵义贱利”——明代李梃在《医学入门》认为:“欺则良知日以蔽塞,而医道终失。

不欺则良知日益发扬,而医道日昌。

”明代龚延贤在《万病回春》提出医家要一存仁心;二通儒道;三精脉理;四识病原;五知气运;六明经络;七识药性;八会炮制;九莫嫉妒;十勿重利,当存仁义,贫富虽殊,药施无二。

“精求医理,博采众长”——魏晋褚澄在《褚氏遗书》指出:“博涉知病,多诊识脉,屡用达药。

”《古今图书集成医部全录》要求行医者“医学贵精,不精则害人匪细。

”要术德兼修,至精至微,“医道精深,不可浅尝辄止,而医者责任重大,临证不可不慎。

古今图书集成医部全录卷三百七十外科疠疡癜风门【白驳(疒咅)(疒畾)汗斑附】黄帝素问风论风气与太阳俱入,行诸脉俞,散于分肉之间,与卫气相干,其道不利,故使肌肉愤(月真)而有疡;卫气有所凝而不行,故其肉有不仁也。

【注 卫气所行之道不利,故使肌肉愤然高起而有痈疡;卫气凝滞于项背之间,不能循行于周身之肤腠,故其肌肉麻痹而不知痛痒也。

】疠者有荣气热附,其气不清,故使其鼻柱坏而色败,皮肤疡溃。

【注 风伤荣气,搏而为热,热出于胕肉之间,则肌脉外内之气不清矣。

风邪与荣卫搏于皮肤之外,则荣卫之气不清,故鼻柱陷坏,面色败恶,而皮肤溃癞也。

】风寒客于脉而不去,名曰疠风,或名曰寒热。

【注 风寒之邪,客于脉中而不去,则荣气受伤,亦名曰疠风。

荣病则寒热少气,故或名曰寒热。

】脉要精微论脉风成为疠。

【注 疠者,麻癜恶厉之疾。

风乃阳热之邪,血乃阴湿之液,湿热生虫,是以风入于脉,久则变为虫癞之厉疡。

】千金方【唐•孙思邈】恶疾大风恶疾大风,有多种不同。

初得虽遍体无异而眉须已落,有遍体已坏而眉须俨然,有诸处不异好人而四肢腹背有顽处,重者手足十指已有堕落。

有患大寒而重衣不暖,有寻常患热不能暂凉。

有身体枯槁者;有津汗常不止者;有身体干痒彻骨,搔之白皮如麸,手下作疮者【《外台》作卒不作疮;】有疮痍荼毒,重迭而生,昼夜苦痛不已者;有直置顽钝不知痛痒者。

其色亦有多种:有青黄赤白黑,光明枯暗。

此候虽种类状貌不同,而难疗易疗,皆在前人,不由医者。

何则?此病一着,无问贤愚,皆难与语。

何则?口顺心违,不受医教,直希望药力,不能求己,故难疗易疗,属在前人,不关医药。

余尝手疗六百余人,瘥者十分有一,莫不一一亲自抚养,所以深谙,姑与共语。

觉难与共语,不受入即不须与疗,必定终有触损。

病既不瘥,乃劳而无功也。

又《神仙传》有数十人,皆因恶疾而致仙道。

何者?皆由割弃尘累,怀颍阳之风,所以非止瘥病,乃因祸而取福也。

故余所睹病者,其中颇有土大夫,乃至有异种名人,及遇斯患,皆爱恋妻孥,系着心髓,不能割舍,直望药力,未肯近求诸身。

古今图书集成医部全录(卷171-171)腋门古今图书集成医部全录(卷171-171)腋门腋门古今圖書集成醫部全錄卷一百七十一☆腋門●黃帝素問○氣府論足少陽脈氣所發,腋下三寸,脅下至胠,八間各一。

【註腋下,謂淵腋、輒筋、天池。

脅下至胠,謂日月、章門、帶脈、五樞、維道、居髎共九穴。

曰八間者,自腋下三寸至季肋間,凡八肋骨也。

】手太陽脈氣所發,曲腋上骨穴各一。

【註謂臑俞二穴,挾肩髎後,大骨下,胛上廉陷中,舉臂取之。

】○至真要大論太陽司天,寒淫所勝,則寒氣反至,運火炎烈,民病胷腹滿,手熱肘攣,腋腫。

病本於心,神門絕,死不治。

【註太陽為諸陽之首,即君火之陽也,然本於在下之寒水。

今寒氣反從上而至,是上下皆寒,而太陽運居於中,故曰運火炎烈。

夫寒臨於上,如陽能勝之,即所謂凡傷於寒則為病熱。

如胷腹滿手熱肘攣腋腫,乃寒凌心火,逼其火熱上炎,水火寒熱交爭,而神門脈絕,心氣滅矣。

神門,心之俞穴,在手掌後銳骨端動脈應手。

所謂候脈之動氣,則知其五臟之存亡矣。

】●靈樞經○本輸篇腋內動脈,手太陰也,名曰天府。

腋下三寸,手心主也,名曰天池。

○經脈篇肺手太陰之脈,起於中焦,從肺系,橫出腋下。

【註胷旁肋下謂之腋。

】心手少陰之脈,起於心中,其直者,從心系卻上肺,下出腋下。

心主手厥陰心包絡之脈,起於胷中,其支者,循胷中出脅下腋三寸,上抵腋下。

是動則病手心中熱,臂肘攣急,腋腫;甚則胷脅支滿,心中憺憺大動。

【註厥陰是動則病心中熱,臂肘攣急,腋腫,經氣之病於外也。

甚則胷脅支滿,心中憺憺大動,蓋甚則從外而內,其有餘於內也。

】膽足少陽之脈,其直者從缺盆下腋。

○經別篇手太陽之正,入腋走心,繫小腸也。

○經筋篇足太陽之筋,起於足小指,其支者,從腋後外廉,結於肩髃;其支者,入腋下,上出缺盆。

其病肩不舉,腋支缺盆中紐痛,不可左右搖。

【註肩不舉,腋支缺盆中紐痛,不可左右搖,支筋之為病也。

】足少陽之筋,超於小指次指,其直者,上出腋,貫缺盆出太陽之前。

手太陽之筋,起於小指之上,循臂陰,入腋下,腋下痛,腋後廉痛,繞肩胛引頸而痛,其病當所過者,支轉筋。

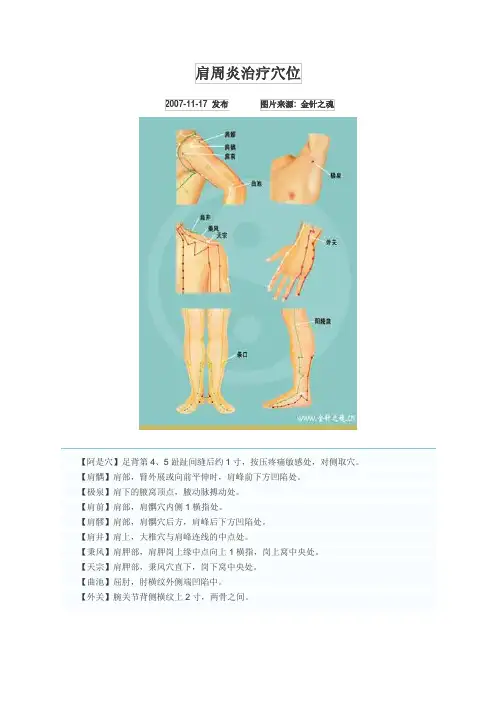

落枕穴:手背,第2、3掌骨间,掌指关节后约0.5寸,按压疼痛处。

任脉:从下颌的承浆穴到下体的会阴公孙:足太阴脾经穴。

在足内侧缘,第1跖骨基底的前下方。

足太阴脾经的络穴。

足临泣:足少阳胆经穴。

在足背外侧第4、5趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

足少阳胆经的输穴。

环跳:足少阳胆经穴。

侧卧屈股,在股外侧部,股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外三分之一与中三分之一交点处。

足三里位于外膝眼下3寸,胫骨外侧约一横指处。

主治:腹胀,腹痛,食欲不振,泄泻,便秘,四肢无力等。

血管是指血液流过的一系列管道。

人体除角膜、毛发、指(趾)甲、牙质及上皮等处外,血管遍布全身。

按血管的构造功能不同,分为动脉、静脉和毛细血管三种。

动脉起自心脏,不断分支,口径渐细,管壁渐薄,最后分成大量的毛细血管,分布到全身各组织和细胞间。

毛细血管再汇合,逐级形成静脉,最后返回心脏。

动脉和静脉是输送血液的管道,毛细血管是血液与组织进行物质交换的场所,动脉与静脉通过心脏连通,全身血管构成封闭式管道。

人体内血管分布常具有对称性,并与机能相适应,大的血管走向多与身体长轴平行,并与神经一起被结缔组织膜包裹成血管神经束。

血液循环系统由心脏和血管组成,心脏是推动血液流动的动力器官,血管是血液流动的管道。

血管分为动脉、毛细血管和静脉三大类。

由心室射出的血液,经动脉、毛细血管和静脉返回心房。

血管在运输血液、分配血液和物质交换等方面有重要的作用。

人体共有206块骨骼,分为颅骨、躯干和四肢3个大部分。

它们分布在全身各部位,支撑着身体,保护内部器官,同时由肌肉帮忙,进行各种活动。

假如没有了骨骼,人体就成了一堆肉,还能做什么呢?人体所有的骨骼,从形状和大小上各不相同,有的较大,如胫骨、肱骨等,有的则很小,如趾骨等。

从形状上大致可分为5种:长骨、短骨、扁骨、不规则骨和含气骨。

扁平状的骨起保护内脏器官的作用,比如颅骨保护大脑等;棒状骨负责人体运动,例如四肢的骨骼等。

人体分五大部分,即头、胸、骨盆、上肢(包括上臂、小臂、手)、下肢(包括大腿、小腿、脚)。

古代名医的座右铭中医药学强调学医、业医必须以救人活命为本,以仁爱精神为准则,“仁心”、“仁人”、“仁术”成为众多古代名医的自律准则和座右铭。

以下是店铺带来的古代名医的座右铭的内容,希望你喜欢!古代名医的座右铭语录仁心仁术、视病犹亲、术德兼修、感同身受,成为中医人文道德观的重要表达,需要我们后学持续传承与不懈践行。

“一视同仁,贵义贱利”——明代李梃在《医学入门》认为:“欺则良知日以蔽塞,而医道终失。

不欺则良知日益发扬,而医道日昌。

”明代龚延贤在《万病回春》提出医家要一存仁心;二通儒道;三精脉理;四识病原;五知气运;六明经络;七识药性;八会炮制;九莫嫉妒;十勿重利,当存仁义,贫富虽殊,药施无二。

“精求医理,博采众长”——魏晋褚澄在《褚氏遗书》指出:“博涉知病,多诊识脉,屡用达药。

”《古今图书集成医部全录》要求行医者“医学贵精,不精则害人匪细。

”要术德兼修,至精至微,“医道精深,不可浅尝辄止,而医者责任重大,临证不可不慎。

”“一心赴救,视病犹亲”——从中医药有史以来,无论是唐代的“患坊”,或是苏东坡创办的“安乐病坊”,无不充溢着仁慈博爱的人文道德。

隋唐孙思邈在《备急千金要方·卷第一·大医精诚》指出“大医”修养的两个方面:“精”与“诚”。

“精”,指专业熟练;“诚”,指品德高尚。

明代张景岳在《类经图翼·自序》论及:“医之为道,性命判于呼吸,祸福决自指端,诚不可猜摸尝试,以误生灵。

”“廉洁淳良,不唯名利”——明代裴一中在《言医》指出:“医何以仁术称?仁,即天之理、生之源,通物我于无间也。

医以活人为心,视人之病,犹己之病。

”清代叶天士在《临证指南医案·华序》说道:“良医处世,不矜名,不计利,此其立德也;挽回造化,立起沉疴,此其立功也;阐发蕴奥,聿著方书,此其立言也。

”“宽厚仁和,倾诚无忌”——清代喻昌在《医门法律》认为:“医,仁术也。

仁人君子必笃于情,笃于情,则视人犹己,问其所苦,自无不到之处。

古今图书集成医部全录卷二百十六骨髓门黄帝素问生气通天论圣人陈阴阳,筋脉和同,骨髓坚固,气血皆从,如是则内外调和,邪不能害,耳目聪明,气立如故。

【注 内外阴阳调和,而邪弗能害。

精气注于耳,血气注于目,邪不外淫,则耳目聪明,气立如故也。

】味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑。

【注 大骨,肾腑也。

过食咸则伤肾,故骨气劳伤。

水邪盛则侮土,故肌肉短缩。

水上凌心,故心气郁也。

】是故谨和五味,则骨正筋柔,气血以流,腠理以密,如是则骨气以精,谨道如法,长有天命。

【注 谨和五味,则骨正筋柔,而腠理以密,是阳气生于阴精,而为阴之外卫。

故曰,阴者,藏精而起亟也;阳者,卫外而为固也。

知阴阳外内之道,无烦劳以伤其阳,节五味以养其阴,谨能调养如法,则阴阳和平而长有天命矣。

】六节脏象论肾者主蛰,封藏之本,精之处也。

其华在发,其充在骨,为阴中之少阴,通于冬气。

【注 冬令之时,阳气封闭,蛰虫深藏,肾主冬藏,故为蛰,封藏之本。

盖蛰乃生动之物,以比生阳之气,至春一阳初生,而蛰虫复振矣。

肾为水脏,受五脏之精液而藏之,故为精之处也。

发乃血之余,血乃精之化,故其华在发。

肾主骨,故其充在骨也。

肾为阴脏,而有坎中之阳,故为阴中之少阴,而通于冬气,冬主水也。

】五脏生成篇肾之合骨也,其荣发也,其主脾也。

【注 肾藏精而主髓,故所合在骨。

发乃精血之余,故其荣在发。

】多食甘则骨痛而发落,此五味之所伤也。

【注 多食甘,是土味太过而伤肾,则骨痛而发落矣。

】诸髓者,皆属于脑。

【注 脑为精髓之海。

】五脏别论脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者地气之所生也,皆藏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之府。

【注 地主闭藏而上升,天主化施而下降,言人之脏腑形骸,应象天地阴阳之气。

此六者,与传化之腑不同,故名曰奇恒之府。

】诊要经终论少阳终者,耳聋,百节皆纵,目•绝系。

绝系一日半死。

其死也,色先青,白乃死矣。

【注 手足少阳经脉,皆循于耳,经气绝,故耳聋也。

少阳主骨,诸节皆属于骨,少阳气终,故百节皆纵。

*古今圖書集成醫部全錄卷三百五十九外科癰疽疔毒門【按外科證生於各部分者,已詳前雜病例中,如發腦、百會等病之見於頭門;發面、發頤等病之見於面門;瘰癧、天柱等病之見於頸門;發背、對心等病之見於背門;內癰并疽見於胷門;臁瘡、鶴膝見於四肢;妬精、疝癲見於前陰之類,此皆不復贅。

】黃帝素問生氣通天論膏粱之變,足生大疔,受如持虛。

【註高粱,厚味也。

味厚傷形,氣傷於味,形氣傷則肌腠虛矣。

高粱所變之熱毒,逆於肉理而多生大疔。

蓋膚腠虛而熱毒乘之,有如持虛器而受之也。

】榮氣不從,逆於肉理,乃生癰腫。

【註邪逆於肉理氣分,而陰陽不和則生癰腫。

經曰:陽氣有餘,榮氣不行,乃發為癰;陰陽不通,兩熱相搏,乃化為膿。

】陰陽別論三陽為病,發寒熱,下為癰腫。

【註三陽者,太陽也。

太陽之氣主表,邪之中人始於皮毛,邪正相搏,發為寒熱之病矣。

太陽主開,病則開闔不得,邪氣從之,逆於肉理,乃生癰腫。

】異法方宜論東方之域,其民食魚而嗜鹹,其病皆為癰瘍,其治宜砭石。

故砭石者,亦從東方來。

【註魚性屬火,鹹又勝血。

《靈樞經》曰:飲食不節,陰氣不足,陽氣有餘,榮氣不行,乃發為癰。

】脈要精微論帝曰:諸癰腫筋攣骨痛,此皆安生?岐伯曰:此寒氣之腫,八風之變也。

帝曰:治之奈何?岐伯曰:此四時之病,以其勝治之愈也。

【註以勝治之者,以五行氣味之勝治之而愈也。

如寒淫於內,治以甘熱;如東方生風,風生木,木生酸,辛勝酸之類。

】通評虛實論所謂少針石者,非癰疽之謂也。

癰疽不得頃時回。

【註癰疽之患,榮衞血氣并實,皮肉筋骨皆傷,非若四時之有淺深,冬時之少針石也。

癰者擁也,疽者阻也,謂熱毒外擁內阻,宜即刺之,不得遲延時頃,而使邪毒之回轉也。

】氣穴論邪溢氣壅,脈熱肉敗,榮衞不行,必將為膿;內銷骨髓,外破大膕,留於節湊,必將為敗。

【註夫氣為陽,邪留於肌腠之氣分,邪正相搏,則為病熱,故有壅膿消破之敗證矣。

邪氣淫溢,則正氣自壅,谿谷之氣與脈相通,是以脈熱於內而肉敗於外也。

榮衛不行,則血氣留滯,而為壅膿。

古今图书集成医部全录古今图书集成医部全录⽬录树展开 | ⽬录树收起电⼦版说明⿈帝内经素問⿈帝靈樞經难经脉法脏腑 经络运⽓头 ⾯⽿五官鬓发颈项肢体⼆阴 ⽪筋⾻卷⼀百七⼗~⼀百⼋⼗五卷⼀百⼋⼗六~⼀百九⼗九卷⼆百~⼆百⼗六六⽓ 咳嗽 吐泻⾎汗渴哮喘疸疟厥癲狂痫瘟瘫痿虚劳肿胀噎膈饮⾷积聚怔忡健忘情志烦燥嗜卧声⾳呃逆懊憹中蛊諸哽 补养 种⼦ 伤寒外科妇科⼉科痘疹综录【注:本电⼦版收集于中医瑰宝苑】古今图书集成医部全录清˙陈梦雷等编前⾔陳夢雷,福建閩候⼈,在康熙年間中了進⼠,以後被授予編修等職。

因為他性情直爽,⼜忠⼼耿直,得罪了⼀些⼈,所以被誣告⽽⼊獄,吃了⼗年官司,才被釋放回家。

他⾃以為太平無事了,誰知到雍正初⼜被莫名其妙地捉了去,最後死在牢獄中。

在他⾃由在外的時候,搜集了18世紀以前的全部醫學⽂獻,主編了《醫部全錄》這部我國最⼤的醫學類書。

本書系清代名醫蔣廷錫等原著,刊⾏于1726年,是<圖書集成>的⼀部分。

原著520卷,約千萬字,是中國歷代以來最⼤的⼀部醫學類書。

全書包括醫經注釋、診斷、各科疾病的理論經驗,以及有關醫學的藝⽂、記事和名醫列傳等。

可供⼀般醫務⼯作者閱讀和參考。

⿈帝内经素問圖書集成醫部全錄卷⼀-卷⼗⼀圖書集成醫部全錄卷⼗⼆-卷⼆⼗三⿈帝靈樞經圖書集成醫部全錄卷四⼗七-五⼗七圖書集成醫部全錄卷五⼗⼋-六⼗⼋难经脉法圖書集成醫部全錄卷六⼗九-七⼗圖書集成醫部全錄卷七⼗⼀-⼋⼗⼀圖書集成醫部全錄卷⼋⼗⼆-九⼗⼆脏腑经络运⽓圖書集成醫部全錄卷九⼗三-⼀百六圖書集成醫部全錄卷⼀百七-⼀百⼗圖書集成醫部全錄卷⼀百⼗⼀-⼀百⼆⼗⼀头⾯⽿圖書集成醫部全錄卷⼀百⼆⼗⼆-⼀百⼆⼗九古今圖書集成醫部全錄卷⼀百三⼗-⼀百三⼗三圖書集成醫部全錄卷⼀百三⼗四-⼀百三⼗七五官鬓发颈项圖書集成醫部全錄卷⼀百三⼗⼋-⼀百五⼗⼆圖書集成醫部全錄卷⼀百五⼗三-⼀百六⼗九肢体⼆阴⽪筋⾻圖書集成醫部全錄卷⼀百七⼗-⼀百⼋⼗五圖書集成醫部全錄卷⼀百⼋⼗六-⼀百九⼗九圖書集成醫部全錄卷⼆百-⼆百⼗六六⽓咳嗽吐泻圖書集成醫部全錄卷⼆百⼗七-⼆百三⼗⼆圖書集成醫部全錄卷⼆百三⼗三-⼆百四⼗七圖書集成醫部全錄卷⼆百四⼗⼋-⼆百五⼗⼋圖書集成醫部全錄卷⼆百五⼗九-⼆百七⼗⾎汗渴哮喘疸疟厥癲狂痫瘟瘫痿虚劳肿胀噎膈饮⾷图書集成醫部全錄卷⼆百七⼗⼀-⼆百⼋⼗七积聚怔忡健忘情志烦燥嗜卧声⾳呃逆懊憹中蛊圖書集成醫部全錄卷三百⼗六-三百⼆⼗⼋諸哽补养种⼦伤寒圖書集成醫部全錄卷三百⼆⼗九-三百四⼗⼆圖書集成醫部全錄卷三百四⼗三-三百五⼗⼋外科圖書集成醫部全錄卷三百五⼗九-三百六⼗⼋圖書集成醫部全錄卷三百六⼗九-三百⼋⼗妇科圖書集成醫部全錄卷三百⼋⼗⼀-三百⼋⼗⼋圖書集成醫部全錄卷三百⼋⼗九-四百⼉科圖書集成醫部全錄卷四百⼀-四百⼗五圖書集成醫部全錄卷四百⼗六-四百⼆⼗⼋圖書集成醫部全錄卷四百⼆⼗九-四百四⼗⼀圖書集成醫部全錄卷四百四⼗⼆-四百五⼗⼋痘疹圖書集成醫部全錄卷四百五⼗九-四百七⼗⼀圖書集成醫部全錄卷四百七⼗⼆-四百⼋⼗四圖書集成醫部全錄卷四百⼋⼗五-五百综录圖書集成醫部全錄卷五百⼀-五百九圖書集成醫部全錄卷五百⼗-五百⼆⼗。

古今图书集成医部全录卷一百七十一腋门黄帝素问气府论足少阳脉气所发,腋下三寸,胁下至胠,八间各一。

【注 腋下,谓渊腋、辄筋、天池。

胁下至胠,谓日月、章门、带脉、五枢、维道、居髎共九穴。

曰八间者,自腋下三寸至季肋间,凡八肋骨也。

】手太阳脉气所发,曲腋上骨穴各一。

【注 谓臑俞二穴,挟肩髎后,大骨下,胛上廉陷中,举臂取之。

】至真要大论太阳司天,寒淫所胜,则寒气反至,运火炎烈,民病胸腹满,手热肘挛,腋肿。

病本于心,神门绝,死不治。

【注 太阳为诸阳之首,即君火之阳也,然本于在下之寒水。

今寒气反从上而至,是上下皆寒,而太阳运居于中,故曰运火炎烈。

夫寒临于上,如阳能胜之,即所谓凡伤于寒则为病热。

如胸腹满手热肘挛腋肿,乃寒凌心火,逼其火热上炎,水火寒热交争,而神门脉绝,心气灭矣。

神门,心之俞穴,在手掌后锐骨端动脉应手。

所谓候脉之动气,则知其五脏之存亡矣。

】灵枢经本输篇腋内动脉,手太阴也,名曰天府。

腋下三寸,手心主也,名曰天池。

经脉篇肺手太阴之脉,起于中焦,从肺系,横出腋下。

【注 胸旁肋下谓之腋。

】心手少阴之脉,起于心中,其直者,从心系却上肺,下出腋下。

心主手厥阴心包络之脉,起于胸中,其支者,循胸中出胁下腋三寸,上抵腋下。

是动则病手心中热,臂肘挛急,腋肿;甚则胸胁支满,心中憺憺大动。

【注 厥阴是动则病心中热,臂肘挛急,腋肿,经气之病于外也。

甚则胸胁支满,心中憺憺大动,盖甚则从外而内,其有余于内也。

】胆足少阳之脉,其直者从缺盆下腋。

经别篇手太阳之正,入腋走心,系小肠也。

经筋篇足太阳之筋,起于足小指,其支者,从腋后外廉,结于肩髃;其支者,入腋下,上出缺盆。

其病肩不举,腋支缺盆中纽痛,不可左右摇。

【注 肩不举,腋支缺盆中纽痛,不可左右摇,支筋之为病也。

】足少阳之筋,超于小指次指,其直者,上出腋,贯缺盆出太阳之前。

手太阳之筋,起于小指之上,循臂阴,入腋下,腋下痛,腋后廉痛,绕肩胛引颈而痛,其病当所过者,支转筋。

【注 手太阳之筋,起于手小指之少泽,循臂肘肩项而上结于耳颔目眦之间,其在筋之所过而结者,为痛,为肿,为筋痿。

古今图书集成医部全录卷二百十四筋门黄帝素问上古天真论女子四七,筋骨坚,发长极,身体盛壮。

【注 女子四七,精血盛极之时,是以筋骨坚,发长极也。

血气盛则充肤热肉,是以身体盛壮。

】丈夫三八,肾气平均,筋骨劲强,故真牙生而长极。

【注 丈夫三八,真牙生而筋骨所长以至于极矣。

】七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,精少,肾脏衰,形体皆极。

【注 肝乃肾之所生,肾气衰,故渐及于肝矣。

肝主筋,肝气衰,故筋不能运动。

肾主骨,筋骨皆衰,故形体疲极也。

】生气通天论因于湿,首如裹。

湿热不攘,大筋緛短,小筋弛长,緛短为拘,弛长为痿。

【注 阴湿之邪,上干阳分而冒明,故首如裹也。

湿伤阳气,则因阳而化热矣。

阳气者,柔则养筋,阳气伤而不能荣养于筋,故大筋緛短,小筋弛长。

盖大筋连于骨节之内,故郁热而緛短。

小筋络于骨肉之外,故因湿而弛长。

短则缩急而为拘挛,长则放纵而为痿弃。

】阳气者,大怒则形气绝而血菀于上,使人薄厥,有伤于筋,纵有若不容。

【注 大怒则阳气上逆,而形中之气绝其旋转之机矣。

血随气行,则菀而上,气血并逆而使人迫厥也。

血脉所以濡筋骨,利关节者,阳气伤而血逆于上,则有伤于筋骨矣。

筋伤而弛纵,则四体有若不容我所用也。

】味过于辛,筋脉沮弛,精神乃央。

是故谨和五味,骨正筋柔,气血以流,腠理以密,如是则骨气以精,谨道如法,长有天命。

【注 金气偏盛则肝气受伤,故筋脉弛懈。

肾主藏精而主骨,肝主藏血而主筋。

夫风客淫气,则邪伤肝而精乃亡,谨和五味,则骨正筋柔而腠理以密。

】阴阳应象大论故善治者治皮毛,其次治肌肤,其次治筋脉,其次治六腑,其次治五脏。

治五脏者,半死半生也。

【注 邪入于内,而又不从腑解,则干及于脏矣。

邪在五脏经气之间,尚可救治而生,如干脏则死矣。

故曰,半死半生也。

】六节脏象论肝者,罢极之本,魂之居也。

其华在爪,其充在筋,以生血气,其味酸,其色苍,此为阳中之少阳,通于春气。

【注 爪者筋之余,故其华在爪,其充在筋。

】五脏生成篇肝之合筋也,其荣爪也,其主肺也。

中国医学史1401100022第一章医药的起源医药起源论:医源于圣人、医源于巫、医源于动物本能、医食同源第二章早期医药经验与中医学术方向(夏~春秋)《诗经》是西周及春秋时期的文学作品,其中记载了植物药50余种,多为后世常用药物。

《山海经》以记载我国早期名山大川及地理物产为主的文化典籍,也是最早记载药物功能的书籍。

酒为百药之长,汤液创制于商代(传说为伊尹)阴阳的记载始于《周易》,五行的最早记载是《尚书.洪范》第三章中医学术体系的建立(战国~三国)(一)马王堆汉墓医书1、《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》,少了手厥阴心包经。

2、外科尤为突出的《五十二病方》3、《导引图》是我国现存最早的医疗体操图,《却谷食气》是我国现存最早的气功导引专著。

(二)四大经典的内容与价值1、《黄帝内经》,书名首见于《汉书.艺文志.方技略》,非一人一时之作,成书于战国至秦汉时期,包括《素问》和《灵枢》两部分,原书各9卷,每卷9篇,各为81篇,共162篇。

主要成就:1、强调整体观念(人与天地自然是统一的、人体自身是统一的、人的身心是统一的、人与社会是统一的);2、重视脏腑经络;3、运用阴阳五行学说;4、对病因、病机、诊法、治则、预防、养生等内容也都有丰富的阐述。

2、《黄帝八十一难经》,书名最早见于东汉张仲景的《伤寒论》自序,作者有人认为是秦越人,成书于西汉末期至东汉之间。

主要内容和成就:以问答形式阐释《内经》精义,在脉诊部分首创“独取寸口”的脉诊法,经络部分系统地论述了奇经八脉的循行、功能、病证,脏腑部分首开后世命门学说之先河,在疾病部分把伤寒分为中风、伤寒、湿温、热病、湿病,针灸治疗部分提出了“虚者补其母,实则泻其子”的原则。

3、《神农本草经》,首载于梁代阮孝绪的《七录》,非一人一时之作,东汉。

内容与成就:1、创药物的三品分类法,收载药物365种,将药物按性能、功效的不同分为上中下三品;2、论述了方剂君臣佐使的组方原则;3、阐述了药物的性味及采集加工炮制的方法。