中国行政区划演变

- 格式:ppt

- 大小:8.62 MB

- 文档页数:17

第四章历史时期行政区划的发展与演变行政区划就是根据国家的性质、任务和职能,将全国领土按地域划分为若干层次并设置相应的行政机构,以行使国家主权和执行国家任务的各级行政单位。

影响行政区划的主要原因有四:1、地理因素行政区划主要是按地域的划分而出现的。

它的特点是,在地域上是连续的。

一般情况下,是以自然地理的某些特征作为行政区划的界线。

总的来说,地理因素在行政区划的划分中占有重要的地位。

2、政治因素国家为了加强统治,巩固自己的政权,更加有效地行使管辖和控制地方的权力,就可以根据自己的统治需要,相应地增加、削减或变革地方行政区划。

如西汉时期虽然继承了秦的郡县制,但根据自己的统治需要又创立了州制,并在全国设置了13个州级单位。

这种州制,后来就演变成为固定的行政区划。

再如,解放前的旧中国时代,国民党政府国防委员会1939年制定的《缩小省区报告书》中说到:“省区过大,治理不便,封建社会的残余势力往往可以凭借一省的物质作为犯上做乱的根据地,为了国家久治长安之计,其最有效的处置,莫过于缩小省区。

”3、经济因素随着国家经济发展的变化,经济重心的转移,国家就可以根据本国经济发展的要求来变革其行政区划,以便更有效地促进经济的发展,充实国家的力量。

如海南岛建省就是因为经济发展的需要而设置的。

4、文化因素由于国家内部各个地区经济文化上的差异,民族习惯、宗教信仰等为同,国家为更有效地行使权力,维护国家的统一,国家就可以根据具体不同的情况设置切合实际的行政区划。

例如,清初在南方设置三藩,在东北设置黑龙江将军、吉林将军等。

中华人民共和国成立后,在全国的少数民族地区设置自治区、自治州自治县等也是如此。

上述的地理因素、政治因素、经济因素和文化因素是改变不合理行政区划,设置相应的行政区划的主要因素。

行政区划的改变不仅受这些因素的影响,而且还受其它因素的影响。

例如,疆域变化可以引起行政区划的变化;军事的需要也可以引起行政区划的改变。

一般认为,行政区划出现于奴隶社会,因为到了奴隶社会才出现国家。

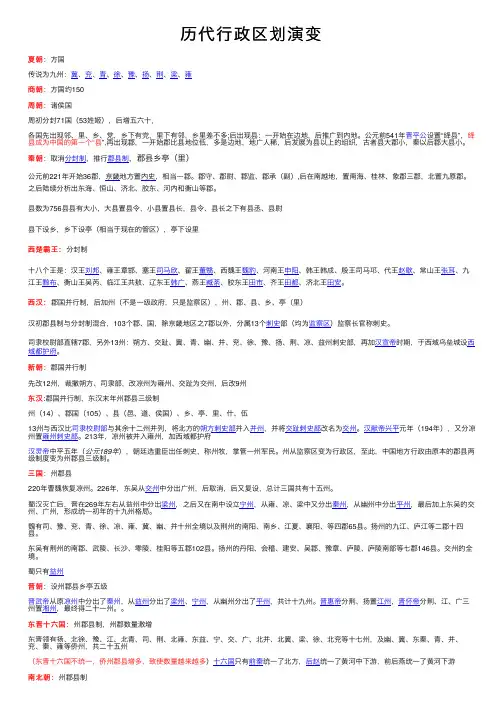

历代⾏政区划演变夏朝:⽅国商朝:⽅国约150周朝:诸侯国周初分封71国(53姓姬),后增五六⼗,县数为756县县有⼤⼩,⼤县置县令,⼩县置县长,县令、县长之下有县丞、县尉县下设乡,乡下设亭(相当于现在的管区),亭下设⾥西楚霸王:分封制西汉:郡国并⾏制,后加州(不是⼀级政府,只是监察区),州、郡、县、乡、亭(⾥)新朝:郡国并⾏制先改12州,裁撤朔⽅、司⾪部,改凉州为雍州、交趾为交州,后改9州东汉:郡国并⾏制,东汉末年州郡县三级制州(14)、郡国(105)、县(⾢、道、侯国)、乡、亭、⾥、什、伍三国:州郡县魏有司、豫、兖、青、徐、凉、雍、冀、幽、并⼗州全境以及荆州的南阳、南乡、江夏、襄阳、等四郡65县。

扬州的九江、庐江等⼆郡⼗四县。

东吴有荆州的南郡、武陵、长沙、零陵、桂阳等五郡102县。

扬州的丹阳、会稽、建安、吴郡、豫章、庐陵、庐陵南部等七郡146县。

交州的全境。

晋朝:设州郡县乡亭五级东晋⼗六国:州郡县制,州郡数量激增东晋领有扬、北徐、豫、江、北青、司、荆、北雍、东益、宁、交、⼴、北并、北冀、梁、徐、北兖等⼗七州,及幽、冀、东秦、青、并、兖、秦、雍等侨州,共⼆⼗五州南北朝:州郡县制侨州、侨郡、侨县数量激增,⾄南北朝末年灭亡前有30州、100郡、400县。

隋朝:废郡制,以县直⾪于州,后⼜改为郡县制,州(郡)、县、乡、亭(⾥)583年⾄607年实⾏州县制共24年,607年(⼤业三年)复改州为郡,在郡上设置司⾪、刺史15员,司监察之职,郡县制11年,⾄618年。

隋初共有州241,郡680,县1524。

隋⽂帝末年,全国有297州1348县,607年,隋炀帝增设冀州、兖州、青州、徐州、豫州、扬州、荆州、梁州及雍州等九个监察州(按古名),⼤业五(609年)年的⾏政区划,隋郡为190,县1255,郡分九等,后缩减为三等。

唐朝:州县制,道、州(府)、县、乡、⾥(保、邻、坊)州分7等辅、雄、望、紧、上、中、下,县分六级京(⾚)、畿(望)、上、中、中下、下体制较尊的地区设府,⽐如开封府、临安府、绍兴府等州称知州,军⼀般是军事重镇或要冲,监设在⼀些主要的⼯矿牧盐等重要物资产区,领县的军监与府、州同级,都⾪于路,但实际地位则要低于府和州,不领县的军、监与县同级,同⾪于府或州。

古代地方行政区划演变集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-历史专题一中国古代地方行政区划的演变中国古代的行政区划大致可以划分为以下五个时期:萌芽时期(先秦)、郡县制时期(秦、汉)、州制时期(魏晋南北朝、隋)、道(路)制时期(唐、宋)、行省制时期(元、明、清)。

1.中国古代地方行政机构的发展演变(1)秦:郡县制。

(2)汉:由郡、县两级制变成了州、郡、县三级。

(3)隋:州、县两级制。

⑷唐:道、州、县三级。

宋:道(或称路)、州(或称府)、县三级制。

⑹元:行省之下设路、府?、州、县。

⑺明:承宣布政司(习惯仍称行省)以下设府、县。

⑻清:省、道、府、县2.演变特点:(1)由虚入实;监察机构行政化;变化多发生在混乱时期;一级行政区变化较大;次级行政区变化不大。

(史实:由虚入实,监察机构行政化史实:东汉时期的刺史制度逐渐演化为州一级行政机构。

发生在政权交替混乱时期的史实:唐朝的藩镇;元朝的行省制。

一级行政区变化大,次级行政区变化不大史实:一级行政区秦汉为郡,元为行省;县级基本未动。

)(2)原则:山川形便;犬牙相入;依经济和人口变化不断调整。

元代以前与自然环境和经济发展密切相关(或山川形便);元代以后受政治因素影响较大(或犬牙交错)。

(元以前:与经济区、自然区和文化区相吻合;元后:“犬牙交错”原则,避免行政区与经济区、自然区和文化区的吻合。

各自的优点:与经济区、自然区和文化区相吻合:顺应了封建社会的自然规律和社会发展规律;有利于促进区域内部经济的交流发展和形成独立的经济体;有利于形成文化认同。

“犬牙交错”原则:有利于削弱地方经济实力和文化认同感;有利于防止地方割据的出现,强化中央集权。

不利于地方经济发展和抗御自然灾害;对内部交通、文化交流产生了不良影响。

)(3)深层特征:中央集权逐步加强,地方主动性与能动性越来越受到压抑。

地方权力越来越集中到中央。

(4)整体特征:二级三级制是古代地方管理制度的主体;局部而言:县是中国历史最稳定的一级政区;州的地位不断降低。

通,面积小,海水浅,其水文特征受周围大陆影响,如渤海、波罗的海。

领海,内海完全处于所有国的主权下,非经该国允许他国船舶不得进入。

其上空是领空的一部分,受该国主权管辖。

外国飞机和其他航空器非经许可不得在其领空飞行,外国飞机特别是军用飞机,侵入一国领空是对该国主权的侵犯。

美机肇事后,未经中方许可闯入中国领空并降落中方机场,是极其严重的对中国主权和领空的侵犯。

5 专属经济区是领海以外并邻接领海,具有特定法律制定的区域,其宽度自领海基线量起不超过200海里。

在这种法律制度下,沿海国家享有对该海域的自然资源勘探、开发、养护的主权,并享有在海域进行海洋科学研究、海洋环境保护、人工岛屿与其他设施的建设和使用的管辖权。

其他国家则享有在海域航行、飞越、铺设海底电缆和管道的自由。

至1996年全世界有80个国家宣布了200海里专属经济区,中国沿海也申请有专属经济区。

美军用侦察机撞毁我军用飞机在中国沿海专属经济区上空。

虽根据 联合国海洋法公约 ,所有国家在一国的专属经济区享有飞越自由,但该公约同时规定,在行使此自由时,应顾及和尊重沿海国的权利。

美军侦察机的侦察行为明显违反该规定,早已超越了飞越自由!的范畴。

因此,美军无论是闯入我领空的事实还是在我专属经济区上空的非法行为,都是对中国主权的严重侵犯,更不要说在此范围内撞毁我军用飞机的嚣张霸道行径了。

中国行政区划的演变、特点与教育∀张言顺(江苏省溧水县中学#211200)##一、中国行政区划的演变(一)奴隶社会时期夏朝时,国家表现为囊括诸侯与方国的一种国家联盟,诸侯与方国中是一些城邦及其附属的村落组成的小国,是拥有相当大独立性的政治实体。

商朝时,商王直接统治区域称内服,即王畿所在地,诸侯统治区域叫外服。

外服诸侯与商王是一种君臣关系,因此该地方行政是一种二元统治体制,其中势力强大的外服诸侯称方伯!。

西周时实行分封制度,是一种天子向诸侯、诸侯向卿大夫授民授疆土!以建立邦国的政治制度,并有宗法制、礼乐制等相配套。

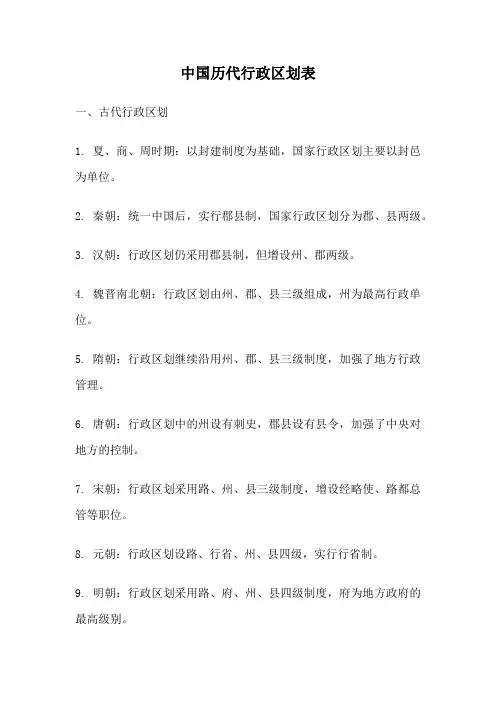

中国历代行政区划表一、古代行政区划1. 夏、商、周时期:以封建制度为基础,国家行政区划主要以封邑为单位。

2. 秦朝:统一中国后,实行郡县制,国家行政区划分为郡、县两级。

3. 汉朝:行政区划仍采用郡县制,但增设州、郡两级。

4. 魏晋南北朝:行政区划由州、郡、县三级组成,州为最高行政单位。

5. 隋朝:行政区划继续沿用州、郡、县三级制度,加强了地方行政管理。

6. 唐朝:行政区划中的州设有刺史,郡县设有县令,加强了中央对地方的控制。

7. 宋朝:行政区划采用路、州、县三级制度,增设经略使、路都总管等职位。

8. 元朝:行政区划设路、行省、州、县四级,实行行省制。

9. 明朝:行政区划采用路、府、州、县四级制度,府为地方政府的最高级别。

10. 清朝:行政区划继续沿用明朝制度,但对地方行政进行了一些调整。

二、近代行政区划1. 中华民国:行政区划设省、道、府、州、县五级,但在内战期间,行政区划发生了多次调整。

2. 中华人民共和国:建国初期,行政区划设立省、市、县三级,后来逐渐调整为省、自治区、直辖市、计划单列市、县五级。

三、现代行政区划1. 省级行政区:中国现行行政区划设立了34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。

2. 地级行政区:省级行政区下设地级行政区,包括地级市、地区、自治州、盟等。

3. 县级行政区:地级行政区下设县级行政区,包括县、市辖区、自治县、旗、自治旗、市辖县等。

4. 乡级行政区:县级行政区下设乡级行政区,包括乡、镇、街道办事处等。

5. 村级行政区:乡级行政区下设村级行政区,包括村、居民委员会等。

总结:中国历代行政区划的变迁反映了中国政治、经济和社会的发展变化。

从封建制度到现代行政体制的建立,行政区划的演变体现了国家管理能力的提升和国家统一的需要。

随着国家的发展,行政区划也在不断调整和完善,以适应新时代的发展需求。

中国古代行政区划的演变中国是一个历史悠久的国家,其行政区划也随着历史的发展而不断变化。

从古代的诸侯国到现代的省市县区,中国的行政区划经历了漫长的历史进程。

本文将简要介绍中国古代行政区划的演变过程。

1.夏商周时期夏商周时期是中国古代的三个朝代,也是中国行政区划演变的起点。

在夏朝时期,中国行政区划以诸侯国为主。

诸侯国是指各地的贵族、宗室和部落首领所领导的地方政权。

这些诸侯国在夏朝时期统治着各自的领土。

商朝时期,中国的行政区划逐渐向中央集权发展。

周朝时期,行政区划进一步发展,实行了以郡县制为主的行政区划体系。

2.秦汉时期秦朝时期,中国行政区划发生了重大变革。

秦始皇实行了郡县制,将全国划分为36个郡和县,从而使行政区划更加统一。

汉朝时期,行政区划进一步发展,除了继续实行郡县制外,还设立了州、郡、县三级行政区划体系。

3.隋唐时期隋朝时期,中国的行政区划发生了较大的变革。

隋炀帝实行了以州县为基础的三级行政区划体系。

唐朝时期,行政区划进一步发展,设立了道、府、州、县四级行政区划体系。

唐朝时期的行政区划体系在中国历史上影响深远,成为后来行政区划体系的基础。

4.宋元明清时期宋朝时期,行政区划进一步发展,设立了路、府、州、县五级行政区划体系。

元朝时期,行政区划进一步简化,设立了路、州、县三级行政区划体系。

明清时期,行政区划体系基本上沿用了元朝的模式,但行政区划的细节有所不同。

明朝时期,行政区划主要是以省为单位,设立有府、州、县三级行政区划体系。

清朝时期,行政区划进一步发展,设立了直隶、总督、布政使、巡抚、府、州、县七级行政区划体系。

5.现代时期20世纪初,中国的行政区划发生了重大变革。

1912年,中华民国成立,废除了清朝的行政区划体系,开始实行省、县两级行政区划体系。

1949年,中华人民共和国成立,建立了省、市、县、区四级行政区划体系。

1980年代以来,中国的行政区划不断改革完善,行政区划体系逐渐向市场化和社会化方向发展。

中国古代行政区划演变概况行政区划是国家对所辖领土进行分级管理的区域结构,是中央集权出现后的产物。

在我国漫长的封建社会中,随着朝代的更迭,其最明显的变化特征莫过于行政区划的变化。

从行政区划的定义可知,其变化过程是和中央集权制度的发展同步的,因而地方的行政区划和中央政府便会产生分权和集权的矛盾,而这也是推动行政区划变动的主要动力。

可以说,中国行政区划的变迁史也就是中央和地方权力的调整史。

那么行政区划的划分又是以什么为标准的呢?由于行政区划的作用是统治和管理土地和人民,因此其划分和管理的决定性因素是政治。

在中国历史上政区的划分是以政治为首要因素,同时顾及到自然、经济等相关因素。

在中央政权稳定的情况下,最理想的是三者的兼顾。

具体从政区地理的角度来看,行政区划基本上遵循四个要素,即中央到地方分几个层次进行管理;行政区面积范围;国家内部政区间的界线;行政中心的选择。

每一次改朝换代都意味着行政区划的变迁,而这种变迁也在很大程度上综合反映了我国人文地理面貌的变化。

中国历史上出现最早的地方行政单位是县,至春秋早期其含义已与邑类似,并多见与各类文献中,而秦和楚更是最早势力含有行政区划意义的县的国家。

较之县稍晚出现的是郡,大约在春秋中晚期,初期郡的地位较低,地理位置也较偏远。

此时郡与县的出现已经开始慢慢打破西周以来的分封制度。

至公元前221年,秦统一六国,废分封,行郡县,使郡县二级制得到正式的实行。

初分天下36郡,后增加桂林、南海、象郡等至46郡。

至汉初实行郡国并行制,是由于秦末农民起义中六国旧贵族的要求,也是巩固新生政权的需要。

尽管后来汉高祖陆续废除异姓王而分封同姓诸侯,地方和中央集权的矛盾还是无法避免。

这就出现了从景帝开始的削藩策略,至汉武帝时期推行推恩令等措施,使汉代王国灵帝大为缩小。

至此汉又回归至郡县二级制。

西汉初继承秦41郡,至汉平帝时中央政府所辖103郡,而东汉时达到105郡,但此时由于刺史制度的实行和演变,郡的行政级别已将为二级,州则升至以及行政区。

我国行政区划的沿革及其和经济区划的关系一、行政区和经济区的差别与相关行政区和经济区的任务、性质以及形成过程等方面都有所差别:其一,行政区是地方政权存在的地域,由政权机关用行政命令和行政办法制定的行政管理区;由行政部门通过行政手段来管理。

经济区是经济实体,反映客观存在的地域生产综合体,以较大城市为中心,根据经济发展的内在联系,中心城市和周围地区逐步形成经济网络极为密切的地区;依照经济法现和经济手段来管理。

其二,行政区的划分表示行政系统各级权力的范围,其大小及层次多少决定于行使职权的需要。

经济区划的主要任务是使国民经济在全国各地区因地制宜地合理发展,以获得最佳的经济效果。

其三,行政区的划分着眼政治为主,综合考虑社会(历史、民族、文化)、经济和自然地理等情况,为便于处理行政事务,强调纵向联系,不同层次的行政区是上下领导关系,各行政区之间界限分明。

经济区的划分着眼于经济为主,按照社会化大生产的要求组织生产和流通,发展统一的社会主义市场,以及适应开放性城市经济发展的需要,要求较广大的横向联系。

其四,行政区必须有明确的管理范围,而且相对稳定。

经济区的界限随着中心城市经济力量的消长,交通条件的变化,其范围亦可能变化,而且各经济区之间可以互相交织或部分重叠复合。

行政区和经济区虽存在着上述多方面的差别,但经济区为便于管理经济活动,在划分时需要考虑保持一定层次行政区的完整。

例如苏联1922年制定的《俄罗斯区划提纲》,指出经济原则是区划的基础,而在实施过程中又突出强凋了经济区划要保持一定层次行政区的完整性,力求行政区划与经济区划相一致。

目前苏联的综合经济区在上层有19个基本经济区(其中14个和各加盟共和国相一致,5个由俄罗斯加盟共和国分成),由它们组合成7个大经济区(相当于我国若干省区的组合)。

在中层有47个中层经济区,和行政上的州、边区和自治共和国相一致(相当于我国的地区或自治州)。

在下层有为数众多的基层经济区,由州、边区或自治共和国下的小区组成(相当于我国的县或若干县的组合)。

一、我国古代地方行政区划的历史变迁我国是一个历史悠久的文明古国,其地方行政区划的演变经历了漫长的历史。

古代我国的地方行政区划不仅是政治组织形式的体现,更承载着社会经济发展和文化传承的重要意义。

从古代封建时期到现代国家行政区划制度的形成,我国古代地方行政区划的演变为今日的行政管理体系提供了重要的启示。

二、古代的封建领地与郡县制度在古代,我国封建帝制下的地方行政区划主要以封建领地和郡县制度为主要形式。

封建领地是封建王国或诸侯国划分出来的疆域,而郡县制度则是秦朝统一我国后的地方行政区划形式。

这两种形式的地方行政区划都在一定程度上体现了封建王国的政治权力和地方自治,保障了地方的稳定和繁荣。

三、经济发展与行政区划的演变随着时代的变迁,我国古代的地方行政区划也经历了多次的演变。

在秦汉时期,郡县制度得到了进一步的完善,并对经济发展和资源配置起到了重要的作用。

而隋唐时期的府州制度更是对地方行政区划进行了新的调整,使得各地方行政区划更为细化和精细化。

四、文化传承与地方行政区划的融合我国古代地方行政区划的演变还与文化传承密切相关。

历史上,各个朝代的地方行政区划都在一定程度上影响了当地的文化传统和民风民俗。

唐代的道州制度、宋代的路、州、县制度等,都对我国古代的文化传承起到了积极的作用。

五、地方行政区划的启示我国古代地方行政区划的演变为当今的行政管理体系提供了重要的启示。

古代的封建领地和郡县制度体现了地方自治和政治权力的分散,对于维护社会稳定和促进地方经济发展具有启示意义。

古代地方行政区划的演变也展现了文化传承与地方行政区划的融合,这为现代地方行政区划的文化建设提供了有益的借鉴。

我国古代地方行政区划的演变不仅是历史的延续和文化的传承,更为当今时代的行政管理体系提供了重要的启示。

通过对古代地方行政区划的历史变迁进行深入的研究和思考,可以更好地理解和把握当下我国地方行政区划的重要性和作用,推动地方行政区划改革和创新,更好地服务于国家的发展和人民的幸福。

历史专题一中国古代地方行政区划的演变中国古代的行政区划大致可以划分为以下五个时期:萌芽时期(先秦)、郡县制时期(秦、汉)、州制时期(魏晋南北朝、隋)、道(路)制时期(唐、宋)、行省制时期(元、明、清)。

1、中国古代地方行政机构的发展演变(1)秦:郡县制。

(2)汉:由郡、县两级制变成了州、郡、县三级。

(3)隋:州、县两级制。

⑷唐:道、州、县三级。

宋:道(或称路)、州(或称府)、县三级制。

⑹元:行省之下设路、府、州、县。

⑺明:承宣布政司(习惯仍称行省)以下设府、县。

⑻清:省、道、府、县2、演变特点:(1)由虚入实;监察机构行政化;变化多发生在混乱时期;一级行政区变化较大;次级行政区变化不大。

(史实:由虚入实,监察机构行政化史实:东汉时期的刺史制度逐渐演化为州一级行政机构。

发生在政权交替混乱时期的史实:唐朝的藩镇;元朝的行省制。

一级行政区变化大,次级行政区变化不大史实:一级行政区秦汉为郡,元为行省;县级基本未动。

)(2)原则:山川形便;犬牙相入;依经济与人口变化不断调整。

元代以前与自然环境与经济发展密切相关(或山川形便);元代以后受政治因素影响较大(或犬牙交错)。

(元以前:与经济区、自然区与文化区相吻合;元后:“犬牙交错”原则,避免行政区与经济区、自然区与文化区的吻合。

各自的优点:与经济区、自然区与文化区相吻合:顺应了封建社会的自然规律与社会发展规律;有利于促进区域内部经济的交流发展与形成独立的经济体;有利于形成文化认同。

“犬牙交错”原则:有利于削弱地方经济实力与文化认同感;有利于防止地方割据的出现,强化中央集权。

不利于地方经济发展与抗御自然灾害;对内部交通、文化交流产生了不良影响。

)(3)深层特征:中央集权逐步加强,地方主动性与能动性越来越受到压抑。

地方权力越来越集中到中央。

(4)整体特征:二级三级制就是古代地方管理制度的主体;局部而言:县就是中国历史最稳定的一级政区;州的地位不断降低。

3、对地方行政机构演变的整体评价:⑴积极:有利于加强了中央集权,维护国家统一;便于征发徭役、兵役,征收赋税,管理地方治安;有利于社会稳定与经济发展。

中国古代行政区划的沿袭与变革本文档格式为WORD,感谢你的阅读。

摘要:行政区划是一个国家行政管控各个地域的区域组织系统。

行政区划变化,主要表现在对前代旧制的沿袭和依据当代需要的变革。

中国古代行政区划沿革经历了:郡县制、州制、道(路)制、省制。

我们今天行政区划就是中国古代行政区划的延续。

关键词:中国古代行政区划沿革K23 C 1672-1578(2012)11-0114-01行政区划,是指一个国家行政管控各个地域的区域组织系统。

主要包括行政管辖的区域、层级和政权组织等。

在我国古代,秦始皇统一中国后,在全国普遍推行郡县制,中央政府实现了对各个地方的直接垂直管理。

秦中央集权制度的建立使得行政区划在全国普遍建立起来。

秦以后各代的行政区划的发展变化,主要是对前代旧制的沿袭和依据当代需要的变革。

西周时,中央在地方推行分封制。

对全部国土采取了“分邦建国”的统治方式,除了“宗周”(镐京地区)和“成周”(洛邑地区)属中央的直辖区外,其余全国其他地区分封建立诸侯国。

诸侯国的行政、军事、财政都归各国国君自行管理。

中央在地方的行政区划没有真正建立起来。

春秋战国时期出现了直接向国君负责的县、郡的建制。

据《左转》、《史记》记载,楚、秦两个大国最早在新兼并的土地上设县。

由国君派官直接统治。

在县制出现后又出现了郡制。

郡也由国君直辖。

多设在各国的边境地区,带有边防军事管辖的性质。

最初,郡和县并无从属关系。

战国后期,郡逐渐演变成了高于县的一级行政区。

县、郡的出现应该是我国古代行政区划的肇始。

因此中国的地方行政区划萌芽、发展于春秋战国时期。

秦王嬴政统一中国,为中央实现对全国的行政直接垂直管理奠定了基础。

秦始皇正式确立郡县制作为全国统一的地方行政区划。

《汉书?地理志》曾记载:“秦京师为内史,(内史,领京畿诸县)分天下作三十六郡。

”,到秦末增加到40多个郡。

这些郡管全国一千多个县。

其中小郡管十几个,大郡管二、三十个县。

郡的长官称为“守”,主管行政,“尉”主管军事,“监”是监察官。