药物性应激性溃疡PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:5.07 MB

- 文档页数:15

疾病名:应激性溃疡英文名:stress ulcer缩写:SU别名:急性消化性溃疡;出血性胃炎;急性出血性胃炎;急性胃十二指肠溃疡;糜烂性胃炎;应激性胃炎ICD号:K31.8分类:消化科概述:应激性溃疡泛指休克、创伤、手术后和严重全身性感染时发生的急性胃炎,多伴有出血症状。

由于目前对此病的病理生理和发病机制有了较多的了解,在外界非特异性的突发强烈刺激下,机体各系统本能地做出功能上和结构上的剧烈反应,牵涉到神经、体液和诸多炎性介质以及细胞因子的介入问题,采用应激性一词,可能准确地概括病因的含义。

目前的看法是,无临床表现,仅内镜发现有胃黏膜表浅性损害,称之为应激性糜烂(erosion)。

如合并出血则称之为应激性溃疡(SU),但并非所有的SU都合并出血。

烧伤和颅脑损伤引起的SU仍可分别称之为Curling溃疡和Cushing溃疡。

流行病学:SU的发病率近年来有增高的趋势,主要原因是由于重症监护的加强,生命器官的有效支持,以及抗感染药物的更新,使不少病人免于死亡,但无疑迁延了危重期,从而增加了发生SU的机会。

因为有些无症状的黏膜糜烂只能通过内镜才能发现,而临床上需要处理的是有出血症状的SU,况且SU又不一定都发生出血,所以所能统计到的发病率显然要低于实际发病率。

黄莚庭等曾对9例烧伤病人做过内镜检查,在烧伤面积大于30%的9例中,有8例在烧伤后1个月内出现急性胃黏膜病变,其中3例为糜烂,5例为溃疡,但只有1例有短暂的大便潜血阳性,亦即如果不进行内镜检查,只1例病人可考虑SU的诊断。

目前文献所报道的多指有出血症状的C D D C D D C D D C DDSU。

Fogelman (1968)报道1500例住院的溃疡病患者,88例为SU,占5.8%,其中30例为大手术后,20例为创伤后,其余为其他原因。

Brooks(1985)收集6篇文献的上消化道出血1081例,528例(48.8%)为良性溃疡出血,其中174例(32.9%)为胃黏膜病变出血,其余为慢性消化性溃疡出血。

应激性溃疡名词解释

应激性溃疡是指在机体遭受各种应激刺激时出现的消化道黏膜损害,主要表现为浅表的溃疡形成。

它是一种临床常见的疾病,在严重应激状态下,如烧伤、外伤、手术、严重感染等情况下较为常见。

应激性溃疡的主要特点是快速形成、高发生率和迅速恢复的特点。

其发病机制主要与神经内分泌异常、黏膜缺血、胃酸分泌增加、黏膜屏障功能减弱等因素有关。

由于应激状态下,机体神经内分泌系统受到刺激,会产生儿茶酚胺、5-羟色胺、催产

素等内源性活性成分,进而导致胃酸分泌增多,使黏膜屏障功能减弱,从而引发溃疡的形成。

应激性溃疡的临床表现主要有腹痛、腹胀、恶心、呕吐、上腹部灼热或疼痛等。

溃疡的部位一般位于胃底和十二指肠部位,但在严重应激状态下,还可发生于胃、食管和小肠的其他部位。

尤其在烧伤等严重创伤后,应激性溃疡的发生率较高,大约为10%至30%。

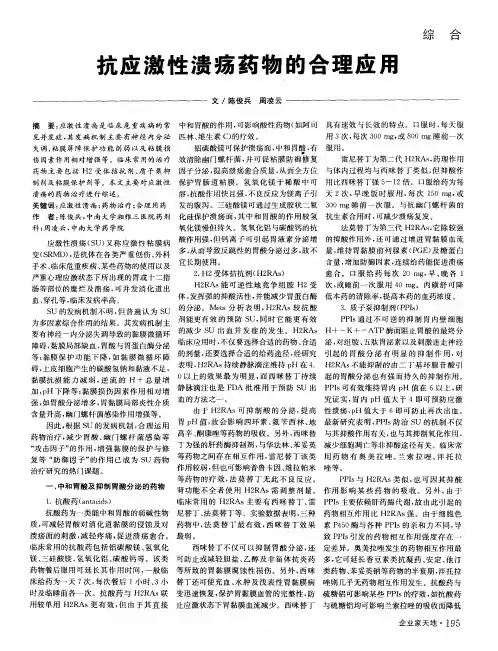

治疗应激性溃疡主要以改善机体应激状态为主,同时采取保护胃黏膜屏障、抑制胃酸分泌、消除溃疡炎症等措施。

常用的药物治疗包括抗酸药物如质子泵抑制剂和H2受体拮抗剂,胃黏

膜保护剂如硫糖铝和胶体状二氯化铋等。

此外,还可以采取减轻应激刺激、改善营养状况等综合措施来促进溃疡的愈合。

总的来说,应激性溃疡是一种在机体遭受各种应激刺激时容易发生的消化道黏膜损伤,症状主要表现为腹痛、腹胀、恶心等。

治疗上主要以改善机体应激状态、保护胃黏膜屏障和抑制胃酸分泌为主,同时采取综合措施促进溃疡的愈合。

及时诊断和治疗应激性溃疡对预防并发症的发生具有重要意义。