结构解析-卡拉特拉瓦

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:4

建筑结构丨卡拉特拉瓦:集建筑与结构之大成者,创新无止境圣地亚哥·卡拉特拉瓦是世界上最著名的创新建筑师、结构设计师之一,出生于西班牙巴伦西亚附近的Benimamet,他以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼彻斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站,以及著名的2004年雅典奥运会主场馆。

雅典奥林匹克综合体育场卡拉特拉瓦以拜占庭建筑以及爱琴海的穹顶、蓝白基调为设计灵感。

在原场馆上加上两条长304公尺,高80公尺的大型拱梁,再用钢缆拉起总面积超过一万平方公尺,总重量一万六千吨的纤维板屋顶,可以让阳光进入又可以阻隔热气。

密尔沃基美术馆新馆密尔沃基美术馆新馆是美术博物馆扩建工程,也是卡拉特拉瓦在美国的第一个作品,他加建的Quadracci展厅,名号不大,却造成了绝对喧宾夺主的局面。

卡拉特拉瓦沿着大道的方向新建了一条拉索引桥,跨度长达73米,正对着新美术馆的主要入口。

在户外部分也设计了一组遮阳的百页,但并没有把百页全都放进玻璃窗的内侧去,它会随时跟着阳光调整自己的角度。

这个完美的建筑无论放在什么地方,都是无法与其比肩的。

坦纳利佛音乐厅位于西班牙加那利群岛,该建筑由一个可容纳1800人的礼堂和一间可容纳400人的室内音乐厅构成。

艺术家入口是一道连接建筑两侧、跨度为50米的拱门。

坦纳利佛音乐厅到了夜间散发出的光芒映落于海滨,那高耸横出的翅膀是在Seville预铸后分成17块运送到岛上来,悬臂伸出的翅膀在设计当中仅有五个支撑点。

经卡拉特拉瓦之手成为当地非常显目的地标。

里昂国际机场里昂国际机场,是法国第三大城市里昂的国际机场。

圆弧形的建筑设计,具有醒目性和高张力的视觉效果,是很好的地标建筑。

建筑仿佛骨胳一般,单体的排列组合,大型的体量,给人一种强烈的视觉冲击,又不失合理。

里斯本车站卡拉特拉瓦把这个车站的设计扩展为了一个城市规划的命题。

他将废弃港口周围的边边角角进行了规划,建立起一个完善的交通枢纽,连接着市际高速火车、普通客车、公共汽车、地下停车场以及城市轻轨线。

解读建筑大师——卡拉特拉瓦【摘要】他是大自然的门徒,用材料堆积出鸟儿般的房子。

他迷恋万物的动态美,为建筑插上了飞翔的翅膀。

他用无视结构法则的曲线,将建筑引向没有重力的天空。

在当今这个充斥着个性化与分离性的世界里.建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)是为数不多可以被称作世界性的设计师。

他以其独有的设计天赋.超越了艺术,科学和技术间的彼此差异创造出了一系列融合了结构学与运动学的诗意的建筑形态。

本文通过对其建筑思想与设计作品的研究深入分析了其作品背后所蕴涵的理论根源从而以较为全面的视角展现出圣地亚哥·卡拉特拉瓦的创作历程。

【关键词】卡拉特拉瓦运动灵感仿生学随着密尔沃基艺术博物馆受到越来越多来自世界各国民众的高度评价,西班牙建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦获得了第61届美国建筑师学会金奖,如今,他的名字在世界建筑界如雷贯耳,在当今这个多元多变的世界里,卡拉特拉瓦凭借对自然、对人类的独特理解,始终如一坚持自己的理想,走出了一条不同寻常的建筑之路,他的作品超越了科学、技术与艺术,以典雅洒脱之气,为我们的世界增添了一道又一道亮丽的风景线。

出生于20世纪50年代的卡拉特拉瓦,目睹了现代建筑的变革,经历了多元文化的洗礼,促使他重新思考着建筑的本质,从桥梁到建筑,从绘画到雕塑,无不表现出他对自然界深邃的理解,本文通过对卡拉特拉瓦的作品分析,从而研究建筑大师的基本设计观念。

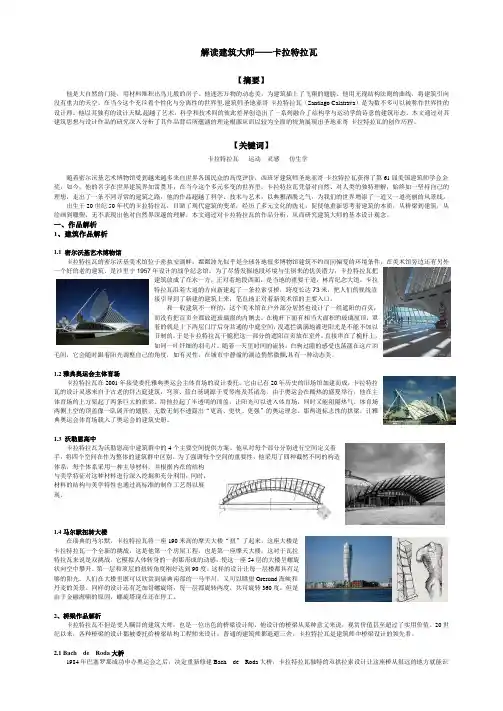

一、作品解析1、建筑作品解析1.1 密尔沃基艺术博物馆卡拉特拉瓦的密尔沃基美术馆位于密执安湖畔,粼粼波光似乎是全球各地很多博物馆建筑不约而同偏爱的环境条件。

在美术馆旁边还有另外一个好的老的建筑,是沙里宁1957年设计的战争纪念馆。

为了尽情发掘地段环境与生俱来的优美潜力,卡拉特拉瓦把建筑放成了在水一方。

正对着地段西面,是当地的重要干道,林肯纪念大道。

卡拉特拉瓦沿着大道的方向新建起了一条拉索引桥,跨度长达73米,把人们的视线直接引导到了新建的建筑上来,笔直地正对着新美术馆的主要入口。

里昂国际机场建筑结构形式分析建筑设计不仅在于形式,还有建筑材料以及结构的体现。

如果将建筑比作人,形式则是人的外表,而结构便是人的骨骼,所以,结构展现了建筑另一种美,是一个优秀建筑作品不可缺少的部分。

1、建筑师的背景与思想谈到能将结构美表现得淋漓尽致的建筑师,我便会想到圣地亚哥·卡拉特拉瓦。

卡拉特拉瓦年生于西班牙瓦伦西亚,早年在瓦伦西亚艺术学校学习雕塑,后又完成建筑学学士课程,在苏黎士联邦学院获得了建筑结构硕士学位。

他的艺术观念深受西班牙文化传统和十九世纪工艺美术运动的影响,其构造和结构的处理并不简单的依据结构的逻辑,而是更加有机化,有着生命骨骼般的力量。

卡拉特拉瓦认为美主要来自三个方面,美来自自然,美来自运动,美来自力。

他的作品被人们冠以不同的风格“新古典复兴”和“新结构表现主义”等。

卡拉特拉瓦作为一名建筑与工程相结合的设计者,坚定不移地追求科技与艺术融合的道路。

对于卡氏作品我们可以从三个层次上来理解。

首先,这些作品都通过优化的设计方案来巧妙地解决结构、空间、使用等实际问题。

其次,这些作品解决问题的手法以及它们的设计理念常常思路十分清晰,令人一目了然,从而增强了作品的“可读性”,容易引起审美共鸣。

最后,这些作品令人赏心悦目的同时,开创了一条解决建筑问题的全新的思路,它促使我们重新思考有关建筑本质的问题,重新审视一些习以为常的规则。

卡拉特拉瓦的作品有一大标志,那就是连绵不绝的金属架,无论是桥梁框架还是车站、体育馆内部的支撑物,金属架都营造出一种太空般前卫的感觉。

有的时候,他的设计难免会让人想起外星来客,极其突兀的技术美似乎全然出乎地球人的常规预料。

混凝土是卡拉特拉瓦最喜欢的材料,他曾经说过“虽然它很普通,但是很难应用自如,而且需要专门的技能。

”这里对技能的理解不仅仅是技术知识,还包括对这种材料内在、富含诗韵的表现能力的把握。

2、建筑项目介绍卡特特拉瓦的建筑都有着相似的特点,如密尔沃基美术馆、巴伦西亚科学城、以及所要分析里昂国际机场,结构上主要都运用拱结构、悬索结构、桁架结构,材料以混凝土为主,运用仿生学,外形上犹如飞鸟,亦或是鱼。

对卡拉特拉瓦建筑结构形态的解析摘要:圣地亚哥·卡拉特拉瓦是20世纪少有的通才建筑师,他将工程师的理性与艺术家的浪漫完满的结合,形成了以运动、力和仿生建筑形式为主要创作理念的独特建筑语言。

他通过对技术的理解和运用,把建筑的结构美推向了前所未有的高度。

关键词:建筑的形态结构仿生运动形态圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。

卡拉特拉瓦以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼切斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。

卡拉特拉瓦拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。

他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。

所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。

他将工程师的理性与艺术家的浪漫完满的结合,形成了以运动、力和仿生建筑形式为主要创作理念的独特建筑语言。

他通过对技术的理解和运用,把建筑的结构美推向了前所未有的高度。

其建筑作品在结构形态构成上的两个特点,即理性的仿生演绎:逻辑的运动形态。

一、理性的仿生演绎在卡拉特拉瓦的设计方案中,建筑形式常常是作为一种基本的原始构思而产生的,而且这种原始构思往往从有机体转换而来。

卡拉特拉瓦认为,如果用非常复杂的概念来解释建筑那是非常荒唐的。

对此他的解释是-建筑同任何活体生物相比都简单得多,但是除此之外,还要确定内部关系,从力的平衡到实用的因素以及建筑物本身的美观问题。

卡拉特拉瓦应用在建筑物中的设计方法,可以解释为借鉴了仿生学的观点,即从生物形体中类推出来的。

在这个过程中,他将会释放一种能量,可以把每一个阶段的方案及工程设计的每一个细部都精确地根据原来的构思进行决定。

反之,我们从每一个构件可以推论到支配整体的技术法则,那就是方案的灵魂。

1、生命结构一:蔓生的植物卡拉特拉瓦的设计方案并非仅仅来自于基地的限制,而使更多的关注于建筑与整个城市生态系统的关系,以使建筑能有机地成为整体生态系统中的一员。

里昂火车站结构分析文案大家好,我们是第十六小组的顺序,今天给大家讲的结构分析案例是当代著名建筑师同时也是结构工程师卡拉特拉瓦的一个建筑作品,法国里昂机场火车站。

首先我们先来了解一下建筑师,他是是世界上最著名的创新建筑师之一,也是备受争议的建筑师。

他是一位集建筑师、结构工程师和雕塑家为一身的卡拉塔拉瓦,也许就是当代的米开朗基罗。

由于有着独特的时代与求学背景,卡拉特拉瓦对建筑学、结构工程学与美学都有独特的见解与诠释。

圣地亚哥·卡拉特拉瓦是20世纪少有的通才建筑师,他将工程师的理性与艺术家的浪漫完满的结合,形成了以运动、力和仿生建筑形式为主要创作理念的独特建筑语言。

他通过对技术的理解和运用,把建筑的结构美推向了前所未有的高度。

建筑师卡拉特拉瓦打破了建筑与结构之间的障碍,成功地找到了技术与艺术之间最佳的契合点,并以其独特的建筑语汇不断创造出了令人惊叹的建筑形象。

他努力探索技术的艺术表现功效,探索科技美学思想,并用技术重新诠释了人文精神,把自然、技术、艺术放到了现代社会文明结构中审视。

与那些持有“结构服从建筑形式”观点的建筑师不同,卡拉特拉瓦追求结构力与美的融合,他一直探寻着结构材料、构造节点、艺术造型上的交汇点,他以诗般的浪漫表现建筑的结构韵律与秩序,赋予现代技术人文情感和优雅的古典韵味。

圣地亚哥·卡拉特拉瓦以桥梁结构设计与艺术建筑闻名于世,他设计了威尼斯、都柏林、曼切斯特以及巴塞罗那的桥梁,也设计了里昂、里斯本、苏黎世的火车站。

最近的作品就是著名的2004年雅典奥运会主场馆。

由于圣地亚哥·卡拉特拉瓦拥有建筑师和工程师的双重身份,他对结构和建筑美学之间的互动有着准绳的掌握。

他认为美态能够由力学的工程设计表达出来,而大自然之中,林木虫鸟的形态美观,同时亦有着惊人的力学效率。

所以,他常常以大自然作为他设计时启发灵感的泉源。

卡拉特拉瓦认为,建筑结构是相对静止的,结构是机动的或者蕴涵着变形的能力。

谈圣地亚哥·卡拉特拉瓦设计中的建筑结构可运动性摘要:在当今设计领域中,建筑设计结构是倍受人们思索的点。

卡拉特拉瓦用独特的突破静力学结构为建筑注入“生命活力”,向世人展示了运动如何给予建筑更大的灵活性,形成一种韵律感。

本文将从卡拉特拉瓦的运动结构体系概述、活动构件节点分析以及运动结构在设计案例中的运用进行解析。

关键词:圣地亚哥·卡拉特拉瓦建筑设计结构可运动性前言:基于历史的传统,大多数建筑师、工程师、艺术家尽可能使结构稳定和闭合以确保安全,而卡拉特拉瓦却力求使建筑挣脱束缚、生长并在空中翱翔。

与那些持有“结构服从建筑形式”观点的设计师不同,卡拉特拉瓦追求结构力学与美学的融合,探寻着构造节点、艺术造型上的交汇点,以诗歌般的浪漫表现具有动感的结构体。

卡拉特拉瓦力求每一个结构构件功能都各具特色,这些构件传递着建筑美学的作用。

其中许多设计理念的核心意义都包括建筑体系结构的可运动性与对构件节点的把握。

卡拉特拉瓦的设计翻新着我们的好奇心,促使我们从更综合的层次来寻求建筑设计的法则。

一、运动结构体系概述卡拉特拉瓦的设计丰富而迥异,但卡拉特拉瓦的结构无论何时都具有三个特色:首先作为构筑物,结构的稳定并且可以抵抗瓦解建筑物的力量;其次作为空间,能够容纳使用者和他们的行为;最后作为维护体,它们充分围合了空间。

卡拉特拉瓦用其独特的技巧与设计手法,并融入多种对时代具有挑战性的设计理念。

卡拉特拉瓦始终坚持优化设计理念,用最少的代价带来最大的好处,用材料与几何体的最优来满足复杂项目的主题和永久动感,在低效与崩溃之间狭窄的一段空间中去把握这个临界点。

当时设计界颇受伽利略科学机械体系和“严肃主义”的双重影响,工程学将建筑结构和机械元件进行淋漓的展现,但也割裂了设计实践中各领域的结合;卡拉特拉瓦坚守自己的宇宙观,发挥这三个方面各自的特点,整合成综合的设计,并添加第四个元素——运动。

卡拉特拉瓦将运动引入结构、空间、围合体中,使运动在建筑中起到功能性或标志性作用,项目的某些部分也可以分为可运动或运动装置部分,对基本结构依照运动规律进行重组。

对圣地亚哥·卡拉特拉瓦仿生结构设计的简析艾散江·奥布力艾散扬州大学建筑科学与工程学院 建学1402班摘要:圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava )是上个世纪很少出现的通才建筑师,他把工程师的理性思想与艺术家的浪漫气息成功结合,构成了以力、运动和仿生建筑方式为主要的建筑创作思想的特别建筑语言。

他通过对技术的认识和使用,推动建筑的结构美到了以前所未有的高度。

他的仿生结构设计思想方法总结起来大致有以下两种,一种是人体仿生,如模仿人的眼睛、手掌、骨架等人体结构;第二种是自然仿生,如模仿植物体的分岔平衡生长机制、动物体的关节和骨架等。

他不是直接模仿生物体的形式,反而更多是用理性的几何眼光去透析结构基本原理,开发出崭新的建筑结构形体。

关键词:圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava ),仿生,结构形体设计Simple Analysis Of the Bionic Structure Design Of Santiago Calatrava.HASANJAN ·OBULHASANCollege of Architecture and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu, ChinaAbstract:Santiago Calatrava is a rare generalist architect in last Century.He combines the rational thought of the engineer with the artist's romantic atmospheresuccessfullyand forms a unique architectural language with the main idea of motion, force and bionic architectureHe pushed the structural beauty of the building to an unprecedented height with his understanding and application of technology.His bionic structure design is summed up in two kinds, one is the human body, such as the imitation of the eyes, the palm, spine and other structures, the another isthe natural bionic, such as the imitation of the plant's bifurcation balance growth mechanism, animal joints and bones, etc.His imitation is not a direct imitation of the style of the living body, more is to analyze the structure of the principle of the structure, to develop of new form ofbuilding structure.Key words: Santiago Calatrava,Bionic,Structural body design1背景与问题圣地亚哥·卡拉特拉瓦简介[1]圣地亚哥·卡拉特拉瓦1951年出生在位于西班牙的巴伦西亚的贝尼马米特。

卡拉特拉瓦的建筑例析西班牙建筑师卡拉特拉瓦是一位集建筑师、结构工程师、艺术家为一身的设计大师,其作品往往同时兼备结构逻辑与形式美感双重特质。

由于其独特的时代与求学背景,卡拉特拉瓦对建筑学、结构工程学与美学都有独特的见解与诠释。

其作品在解决工程问题的同时也塑造了流动自然的形态特征。

在建筑学、建筑结构、建筑材料等专业细分越发明显的现代,卡拉特拉瓦以其跨学科的设计思维与实践模式成为独树一帜的现代建筑大师。

1多元文化融合--卡拉特拉瓦的成长经历1.1幼年异国生活的文化熏陶1951年,圣地亚哥·卡拉特拉瓦出生在西班牙巴伦西亚,从小就被送艺术与工艺学校接受正规绘画等艺术教育,积累了艺术基础,成长经历中各地求学背景带给让他早早便接触了各国伟大艺术作品和丰富多彩的异国文化,这些这也不难解释为什么卡拉特拉瓦后来的建筑设计作品中一直存在着某种多元文化交融的建筑设计风格。

1.2 青年时代社会变革的影响随着七十年代西班牙弗朗哥的独裁统治瓦解,西班牙建筑界也开始出现重回繁荣,西班牙建筑师开始反思挣脱现代主义建筑功能至上的桎梏,身处其中的卡拉特拉瓦也受到这股解放思想风气的影响,在紧跟外部世界发展脚步的同时也保持了西班牙建筑师一贯的艺术气息,从而给世界带来个性鲜明的卡拉特拉瓦风格建筑。

1.3.跨学科学习经历培养综合能力二十世纪70年代,卡拉特拉瓦完成在巴伦西亚工艺美术学校的课程后,出于对土木工程与规划设计专业的兴趣,卡拉特拉瓦于同年赴苏黎世联邦理工学院继续深造。

在ETH学习期间,他继续巩固自身理论体系,完成了一系列以“金属与石头”为题材的雕塑,并在欧洲成功的举办了巡回展。

1981 年,他用两年时间完成了题为《空间结构的可折叠性》的跨学科博士论文,这篇论文成为他日后建筑创作最根本、最实用的工具。

从此开始,卡拉特拉瓦的设计理论逐渐丰富,设计手法越发明显,由此开始了他的建筑大师之路。

卡拉特拉瓦在幼年接受到的艺术教育,成年后全面系统的学习城市规划、建筑技术、机械等求学经历,为他职业生涯打下坚固基础,没有这些丰富多彩的跨学科求学经历,也没有后来那些精致又富有结构逻辑的近乎艺术的建筑作品。

结构与美学诗意的碰撞

----卡拉特拉瓦的创作艺术

摘要:结构作为建筑的支撑体系,同时也作为装饰构件,在隐藏和忽略一度后,被建筑师再次重新认识并上升到一定的高度。

建筑与结构如何被认识和对待,应该怎样处理结构,对待结构美和装饰都是值得探讨和深思的。

关键词:结构结构美学张力

20 世纪80 年代以来,无论是后现代主义,还是解构主义,都曾以丑怪和非理性掀起了一场审美价值观的革命,于是各种另类而又丑怪的建筑如雨后春笋般地拔地而起。

这些建筑,初看似乎有些新奇感,然而时间久了不但不新鲜,反而让人感觉更加丑怪,有时甚至会令人有些反感。

而圣地亚哥·卡拉特拉瓦虽然同样设计了怪异另类的建筑,却给我们以别样的美感,其中所体现出来的那股豪气让我们不禁为之感慨。

歌德曾将建筑喻为“凝固的音乐”,但随着现代科技的突飞猛进,形象动势是当代建筑形式创作中的一种时尚元素。

在以形象动势为特征的当今建筑中,我们看到的是在静与动、封闭与开放、收敛与张扬的协奏下,建筑所呈现出的更加鲜明的节奏韵律。

形象动势在运动本身是指物体位置的移动,而在建筑这一静态艺术形式中它更多地表现为一种“不动之动”,即人们看不到由物理力驱动的动作,但呈现在人们视觉中的是一种具有运动倾向性的张力。

在建筑创作中,动势的形成往往通过对形式要素的组织和调度,利用扭转、倾倒、弯曲、波

浪形等形式因素,也可以借助形状比例的变形,从而产生失衡和失重的不定势态,等等。

卡拉特拉瓦这位具有先锋意识的建筑师,在建筑创作中结合审美思想和技术手段的发展,在形象动势方面勇于探索,形成了自己性化的建筑风格。

出生于西班牙的瑞士设计师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)被公认为是集建筑、工程和雕塑等多种才能于一身的“通才”。

凭借自己的学识和想象力,他成功跨越了建筑学与工程学之间的界限,从而常常被世人列入由内尔维和坎德拉等前辈设计大师组成的名录。

卡拉特拉瓦的作品能引起建筑师的共鸣,主要源于他的一种结构理念运用于建筑空间的设计方法。

无论是桥梁、车站还是博物馆、音乐厅何体育场馆,大师创造建筑的方式都是基于建筑结构与艺术空间的完美结合。

在大师的设计作品中,结构从技术中产生崭新的形态语言。

结构不单是解决技术问题的结果,更主要的是,结构是为了创造出美的建筑形态的一种艺术手段,结构本身就是一种无需隐蔽的表现力量。

对他的结构空间艺术解读,可以从四个方面解析。

其一,结构的外向形态。

建筑通过结构外向构件展示建筑空间形态的外向飘逸性和扩张性。

如西班牙加纳利群岛的坦那利佛音乐厅,建筑的轮廓在很远的地方就可以看到,特别是屋顶,就像一道海浪从底部升起,飞跃58米高的主礼堂后,形成曲线下落变成一点。

又如美国密尔沃基艺术博物馆,整个建筑就像一个展翅飞翔的雄鹰,形态

之舒展飘逸让参观

者无不感叹其设计

的创意和精美。

其二,结构的

理性之美。

大师深

厚的结构知识和实践研究,在建筑结构系统中通过精准的计算来确定构件的材料和形状,以最大限度地发挥结构各种材料的特性。

在寻找结构受力合理和系统优化的同时,对建筑空间进行合理的利用和美学价值的追求。

其三,结构构件本身的装饰性。

他所设计的建筑空间多采用素混凝土构建和钢构件。

在处理建筑功能和结构受力精准的前提下,直接将建筑构件直接作为内部空间的装饰要素。

在这样的建筑空间中体现一种理性之美,同时结构构件表达特殊的形态之美。

无需装饰,结构构件本身就是很好的装饰。

其四,结构与光影的完美结合。

结构受力的精准和构件材料、形式的推敲使建筑空间富有韵律和节奏。

在外部光的照射下,建筑形态更为飘逸和优美。

内部空间上,结构构件的精美设计与光影的完美结

合,形成非常自然和谐的艺术空间。

不难发现,由于卡拉特拉瓦的每次探索都在概念和逻辑上与先前的项目息息相关,因此对于其不同模式下整体思路的探讨要比孤立地分析作品本身更为重要。

他的设计策略不仅显示出从基本结构概念出发进行建筑创作所能获得的多样性可能,而且也证明了对于结构配置进行耐心研究所能达到的表现深度。

从历史的角度来看,尽管同样是作为成功跨越建筑学和工程学之间界线的代表人物,也都能够被冠以“结构+艺术”的标签,但卡拉特拉瓦有别于前人,也有别于同时代的索贝克和康策特等人,卡拉特拉瓦的探索之路已然超出了传统意义上的“结构艺术”的界限,颠覆了其原有的创作思想和实践标准。

可以说他是在结构素养的有力支撑下,试验和探索着一条与自己的艺术理念响度的创作之路。

尽管他的作品和才华常常令世人惊奇和叹服,但他那特立独行的奇思怪想却也注定会受到来自建筑师和工程师两方面的广泛质疑。

这就如结构艺术家斋藤公男所担心的那样,卡拉特拉瓦作品“在所谓有机性上及过于装饰性的结构表现主义上似乎飘荡着一缕魅惑的、危险的香气”。

至于这种香气是愈发浓郁,还是会随风逝去,恐怕只能交由时间来判定。