第二单元人类共同生活的世界

- 格式:doc

- 大小:67.50 KB

- 文档页数:10

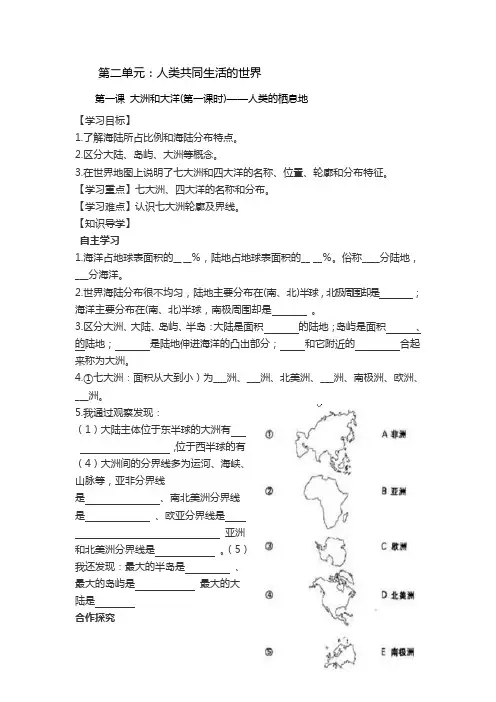

第二单元:人类共同生活的世界第一课大洲和大洋(第一课时)——人类的栖息地【学习目标】1.了解海陆所占比例和海陆分布特点。

2.区分大陆、岛屿、大洲等概念。

3.在世界地图上说明了七大洲和四大洋的名称、位置、轮廓和分布特征。

【学习重点】七大洲、四大洋的名称和分布。

【学习难点】认识七大洲轮廓及界线。

【知识导学】自主学习1.海洋占地球表面积的__ __%,陆地占地球表面积的__ __%。

俗称____分陆地,___分海洋。

2.世界海陆分布很不均匀,陆地主要分布在(南、北)半球,北极周围却是;海洋主要分布在(南、北)半球,南极周围却是。

3.区分大洲、大陆、岛屿、半岛:大陆是面积的陆地;岛屿是面积、的陆地;是陆地伸进海洋的凸出部分;和它附近的合起来称为大洲。

4.①七大洲:面积从大到小)为___洲、___洲、北美洲、___洲、南极洲、欧洲、___洲。

5.我通过观察发现:(1)大陆主体位于东半球的大洲有,位于西半球的有(4)大洲间的分界线多为运河、海峡、山脉等,亚非分界线是、南北美洲分界线是、欧亚分界线是亚洲和北美洲分界线是。

(5)我还发现:最大的半岛是、最大的岛屿是最大的大陆是合作探究1.将右图中各大洲名称与相应的轮廓用直线连接起来。

2.填空(2)赤道穿过中部的大洲是:(3)纬度最高的大洲和大洋分别是:(4)跨经度最多的大洲和大洋分别是:(5)赤道横穿哪几个大洲的陆地?(8)全部位于北半球的大洲是哪个?达标检测(一)选择题1.世界上海洋和陆地的比例是( )A.各占二分之一B.三分之二是陆地C.三分陆地七分海洋D.四分之一是海洋2.下列大洲中被三大洋包围的大洲是( )A.大洋州B.南美洲C.非洲D.南极洲3.世界上的陆地主要分布在( )A.西半球B.东半球C.南半球D.北半球4.世界上面积最大的岛屿是( )A.格陵兰岛B.印度尼西亚群岛C.马达加斯加岛D.塔斯马尼亚岛5.关于北冰洋的叙述,不正确的是A.面积最小的大洋B.纬度最高的大洋C.跨经度最多的大洋D.完全被陆地包围的大洋6.陆地伸进海洋,三面被海洋包围的部分是( )A.半岛B.岛屿C.海峡D.大洲7.四大洋中,略成“S”形的是( )A.太平洋B大西洋 C.北冰洋D印度洋8.从大洲的轮廓看,各大洲的形状多呈( )A.四边形B.三角形C.圆形D.正方形9.位于欧洲、非洲、南极洲和南、北美洲之间的大洋是( )A.太平洋B.印度洋C.大西洋D.北冰洋10、纬度位置最高的大洲是( )A.非洲B.南极洲C.亚洲D.北美洲11.分布在西半球的大洲有A.北美洲南美洲B.欧洲北美洲C.北美洲非洲D.亚洲南极洲12.地跨寒、温、热三带的大洲是( )A.亚洲B.欧洲C.非洲D.南极洲13.亚洲和非洲的分界线是( )A.乌拉尔河B.马拿马运河C.苏伊士运河D.基尔运河14.下列大洲被赤道穿过的大洲是( )A.非洲和欧洲B.亚洲和大洋洲C.亚洲和欧洲D.大洋洲和南极洲(二)将下列地理界线与其相关的大洲连接起来:①北美洲和南美洲 a.乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海和土耳其海峡②亚洲和欧洲b苏伊士运河③亚洲和非洲c巴拿马运河④亚洲和北美洲d白令海峡(三)填图题1填图:填注七大洲和四大洋的名称。

第二单元人类共同生活的世界第一课大洲和大洋【教学要求】1.利用地图了解世界海陆分布的特点;2.从地图中认识大陆、岛屿、半岛、大洲以及大洋、海和海峡;3.在世界地图上说出七大洲和四大洋的名称、位置、轮廓和分布特征;4.举例说明海洋对人类的重要意义。

【教学重点】七大洲、四大洋的名称和分布。

【教学难点】理解海洋对人类生存和发展的重要意义,初步树立可持续发展观。

【课时安排】1课时【教学设计】一、大洲和大洋[谜语导入]出示谜面:上一半,下一半,中间有线看不见,两头寒,中间热。

一天一夜转一圈。

猜一物体。

生答:地球。

展示地球,并简要介绍:这是1972年美国登月飞船阿波罗17号拍摄的地球照片。

播放旋转的地球,给学生以直观的认识。

地球是我们人类共同的家园,那么它是什么样子的?就让我们先去认识地球上的大洲和大洋吧。

有人说:地球其实不是个地球,名字取错了,应该叫水球。

你们觉得他说的有没有道理?为什么?[学生讨论]出示地球仪或世界地图,并通过利用《海洋和陆地面积比例示意》图来加以明确:在地球表面,海洋面积占了71%,它是生命物质的起源地,而陆地面积只占了29%,是人类繁衍生息的地方。

展示大陆与岛屿图,引导学生从图片中获取有关大陆、岛屿、半岛的信息,并用自己的语言来描述它们的特点与异同点。

分别出示台湾岛、崇明岛地图:图上是我国的什么岛屿呢?并请学生说一说自己所知道的大陆、岛屿、群岛和半岛的名称。

再出示海陆示意图,明确大陆、岛屿、群岛和半岛的特征。

观察大洲和大洋图,在图中指出世界上最大的大陆、岛屿、群岛和半岛的位置,并说出名称。

然后教师在图中指示七大洲和四大洋的位置和名称,并简单介绍七大洲和四大洋的面积及轮廓。

指导学生用简单的线条和图形来描绘七大洲和四大洋的分布示意图,并请部分同学展示,并说出名称。

出示空白世界地图,请学生说出大洲和大洋的位置与名称。

二、海洋对人类的影响海洋是生命的摇篮,是蓝色的宝库。

海洋与人类之间的关系十分密切。

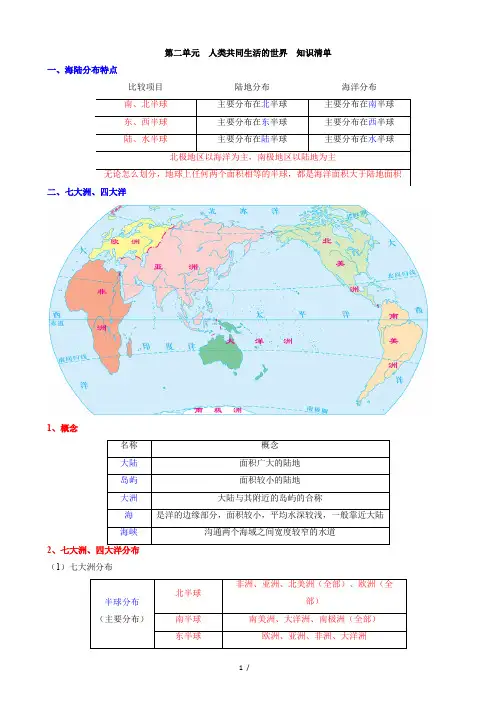

第二单元 人类共同生活的世界 知识清单一、海陆分布特点1、概念2(1)七大洲分布(2(1)亚洲、欧洲分界线:乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海、土耳其海峡。

(2)亚洲、非洲分界线:苏伊士运河。

(3)南、北美洲分界线:巴拿马运河。

(4)亚洲、北美洲分界线:白令海峡。

三、地形类型1、宏观地形等高线度数向外等高线向海拔低处等高线向海拔高处两个山顶之间的等高线重叠处1、地形多种多样亚洲地形多种多样,高原和山地是主体,约占四分之三。

主要山脉和地形区如下表所示:2(1)高原和山地多分布在中部,青藏高原和帕米尔高原平均海拔超过了4000米;伊朗高原、蒙古高原等分布在外围。

(2)平原位于大陆周边,北部主要为西西伯利亚平原,是亚洲最大的平原;南部主要为印度河平原;东部主要为华北平原等。

亚洲的平原大多分布在河流中下游地区。

3、地势起伏大亚洲地势起伏大,这里既有世界第一高峰——珠穆朗玛峰,也有世界最低的洼地——死海,它们成为亚洲地势高低起伏的重要标志。

五、世界气候类型分布、特点及判读1、世界气候类型分布及特征1、气候复杂多样(1)原因:亚洲面积广大,地跨寒带、温带、热带,再加上各地距海远近不同,以及地形的差异,使得气候类型复杂多样。

(2)主要气候类型的特征及分布(1)原因:亚洲地处世界上最大的大陆——亚欧大陆的东部,东临世界上最大的海洋——太平洋,南临印度洋,海陆热力性质差异显著。

所以亚洲的东部和南部成为世界上季风气候最典型的地区。

(2)影响:有利——雨热同期,有利于农作物生长;不利——夏季风不稳定,容易发生旱涝灾害3、温带大陆性气候分布范围广亚洲广大的内陆地区,分布着世界上范围最广的温带大陆性气候。

这里距海遥远,降水稀少,气候干旱,气温年较差大,自然景观比较单调。

七、影响气候的主要因素1、世界主要河流一览2、世界主要湖泊一览九、亚洲河流的特点1、长河众多亚洲是世界上长河最多的大洲,其中长江是亚洲第一长河;湄公河在中国境内被称作澜沧江,是亚洲流经国家最多的国际性河流。

第二单元人类共同生活的世界

第一课大洲和大洋

一、学习目标

1、利用地图了解世界海陆的分布特征。

2、从地图上能识别大陆、岛屿、半岛、大洲以及大洋、海和海峡。

3、在世界地图上说出七大洲和四大洋的名称、位置、轮廓和分布特征。

4、举例说明海洋对人类生存及发展提供的重要作用。

二、学情分析

本课是对我们生活的世界的总体描述。

涉及到基本概念有:大洲、大洋(大陆、岛屿、半岛、海、海峡等)。

学习的主要内容是地球表面的海陆分布,七大洲、四大洋以及海洋与人类的密切关系。

这些内容一是为了让学生对世界有一个大致了解,为学习第二课和第三课打下基础。

二是落实《课标二》中“内容标准”的需要。

学习的重点内容是七大洲、四大洋的名称以及它们的分布。

这是学生认识地球,认识世界的开始。

学习难点是大陆、大洲、岛屿、海峡等概念。

“海洋与人类关系”是与以往教材(浙江版《社会》)不同的,它突出了以“人”和“以人的生活”为中心认识世界,体现了新课程的人文性。

三、教学准备

1、卫星上拍摄的地球的照片;《东西两半球》图;《大陆与岛屿》模型图;海陆面积之比的饼状示意图;一些关于海洋或海峡的图片。

2、有多媒体条件的学校可以在地图上把七大洲、四大洋制作成课件;也可把含有大陆、岛屿、半岛、海峡的模型图制作成交互使用的课件。

3、课前请学生收集一些有关海洋或海峡的文字资料或图片。

四、教学方法

在教学过程中,为突出重点,突破难点,使学生既学到知识,又掌握方法从而形成能力,较好地达成课前预设的教学目标,本节课采用以“问题探究”的教学方法为主,并穿插其他教学方式。

五、学习过程。

第三课世界大家庭(第一课时)【教学目标】1.说出三大人种的特点,树立正确的种族观。

2.能够在地图站指出三大人种主要分布地区,说明其分布特点.3.初步理解环境对人种形成和分布的影响。

【教学重点】三大人种的特点与分布地区。

【教学难点】世界人种分布特点的成因。

【教学过程】一、不同肤色的人们[奇石导入]老师这里有三张三峡奇石的照片(黄种人、白种人、黑种人),大家能看出象什么吗?[学生七嘴八舌地议论纷纷]你们看,这三块奇石象不象三大人种啊?你能说出哪一块是黄种人?哪一块是白种人?哪一块是黑种人吗?你是根据什么来判断的呢?[学生回答]那么,除了肤色不同以外,三大人种之间还有什么外表体貌上的不同吗?为什么会形成这样不同的特征?并展示黄种人1、黄种人2、黑人1、黑人2、白种人1、白种人2的图片。

[学生讨论]人种外貌特征黄色人种黄色的皮肤,乌黑通直的头发,脸庞扁平;黑色人种皮肤黝黑,头发乌黑卷曲,脸庞平,嘴唇厚;白色人种肤色白,头发弯曲而金黄,鼻梁高,嘴唇薄。

小结:由于过去人类受到自然环境的束缚,不同的人群长期生活在互相隔离的不同自然环境中,在外貌和体质上形成了互不相同的适应性特征,从而形成了不同的人种。

播放日本、巴哈马、希腊雅典三段录像,并联系世界人种分布图,看看分别是什么人种?日本――黄色人种,巴哈马――主要是黑色人种,希腊――白色人种。

根据地图,进一步思考:三大人种主要分布在哪些地区?世界人种分布有何特点?[学生回答]人种主要分布地区黄色人种亚洲东部和东南部;黑色人种非洲、大洋洲、美洲;白色人种欧洲、北美洲、大洋洲。

注意:美洲的印第安人也是黄色人种,阿拉伯人和大多印度人是白种人。

展示三大人种人口比重图,并总结人种分布特点:既有大范围的集中,又有小范围的散布.如黑人主要集中在非洲,但也有不少黑人在美洲和大洋洲。

在历史上,欧洲殖民者把非洲的黑人贩卖到美洲、大洋洲,使他们沦为奴隶.黑人受到歧视和压迫,看看这张漫画,说说你的感想。

其次单元人类共同生活的世界第一课大洲和大洋第1节人类的栖息地1.世界海陆分布(或:地球被称为“蓝色的星球”的缘由)从太空看地球,蓝色的海洋约占据了地球表面71%的面积。

那些被海洋环绕的黄色区域是陆地,陆地仅约占地球表面积的29%。

因此,人们把地球称为“蓝色的星球”。

2.陆地:可以分为大陆和岛屿。

陆地是人类生息繁衍的地方。

(1)大陆:地域宽阔,为人类生存供应了丰富多样的环境。

世界上最大的大陆是亚欧大陆。

(2)岛屿:面积较小,四面环水,有其独特的自然环境特征。

世界上最大的岛屿是格陵兰岛。

世界上最大的半岛是阿拉伯半岛。

亚洲南部三大半岛自西向东依次是阿拉伯半岛、印度半岛、中南半岛。

3.大洲:大陆与其旁边的岛屿合起来称为大洲。

(1)七大洲按面积由大到小排列,依次为亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲和大洋洲。

(2)大洲间的分界线:洲和洲之间的界线是人为划分的,有的借助了高大的山脉,有的借助了河流或湖泊,还有的借助了狭窄的海峡或运输河。

(3)洲内分区①亚洲可分为东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚和北亚六个地理区域。

如中国位于东亚。

②欧洲可分为南欧、西欧、中欧、北欧和东欧五个地理区域。

如英国位于西欧,芬兰位于北欧。

1.有关大洲的学问梳理。

2.南北半球俯视图。

第2节海洋对人类的影响1.海洋的概念:海洋的主体部分是洋,海是海洋的边缘部分。

洋远离大陆,平均水深多超过2 000米。

2.四大洋(位置及特点见“学问提升”)四大洋按面积由大到小排列,依次为太平洋(最大)、大西洋、印度洋和北冰洋(最小)。

3.海洋对人类的重要意义(作用)4.运输河与海峡(1)运输河:运输河是海洋运输中的重要通道。

(地位)重要运输河见下(在课本附录《世界地形图》中找一找):(2)海峡:海峡往往是海上的交通要道,具有极其重要的战略地位。

如位于东南亚的马六甲海峡,是沟通太平洋和印度洋的自然水道(见下图)。

1.四大洋的位置及特点。

2.重要海峡。

(在课本附录《世界地形图》中找出下列海峡)。

大洲和大洋一、课标内容:1-1-1 描述世界各大洲,各大洋的分布概况,说明陆地和海洋对人类生存的意义。

二、教学总体设想及依据:本课为七年级上册的第二单元第一课,是学生认识地球,认识世界的开始,主要讲述世界的海陆分布,以及海洋与人类的密切关系。

本课从“人类的栖息地”和“海洋对人类的影响”两个框目讲述了全球海陆面积的比例,七大洲和四大洋的名称和位置。

教师通过图片展示,学生识图记忆,认识到地球是人类的栖居地,人类的生存离不开陆地和海洋。

三、教材分析本课从海陆分布开始,带领学生认识地球表面七分海洋、三分陆地的特点,从陆地到七大洲,从海洋到四大洋,内容前后连贯,结构清晰。

在呈现每一部分内容的同时,教材都配以直观形象的图片。

四、学情分析学生经过第一单元的学习,已经初步掌握了阅读地图的能力,本课是进一步提升学生该方面的水平。

由于本节课的地理概念和图很多,应当注重学生在读图过程中的表现,教师要充分起到主导作用,引导学生对图像中的多种信息进行归类,从图像中提取有用的信息去解决问题。

五、教学目标知识和技能:知道七大洲和四大洋的名称和位置,并能在地图上识别它们;了解世界海陆分布的特点;能够在地图上识别大陆、岛屿,半岛,大洲、大洋、海和海峡。

过程和方法以“地球是人类的家园”为题,讨论陆地和海洋为人类生存提供了哪些必要条件的问题,通过讨论等活动培养学生解决问题和语言表达的能力,培养学生合作的意识;指导学生填绘全球海陆轮廓图,培养其实践操作的能力。

情感态度价值观:感受海洋对人类的重要意义,热爱身边的环境,珍惜幸福的生活六、教学重点和难点:重点:七大洲,四大洋的名称,轮廓,面积,分布难点:人地关系,海洋对生命的意义,陆地是人类的栖息地七、教法学法及教具教法学法:本课采用探究式教学方法,通过交流、观察、阅读等方法提出问题,讨论分析总结。

教师讲解法加以引导,学生掌握七大洲,四大洋的名称分布及分界线教具:多媒体,地球仪,学生准备:笔记本,纸,笔八、教学流程(一)视频导入,新课呈现师:今天老师给大家带来一段视频,大家边看视频边思考,这段视频里面有什么地理现象和地理事物?(播放视频)生:冰川,陆地的漂移,海洋,地心师:确实视频里反映了冰川,海洋,地心,大陆等地理事物,而反映的地理现象则是原本相连的地表分裂成七大洲和四大洋。

第二课自然环境第1节地形多样1.地表特征:地球表面高低起伏,形态多样.2.地形的分类及特点人们通常把陆地地形分为山地、丘陵、高原、平原和盆地五种基本类型。

其主要特点如下:续表3。

地形的特点描述(1)每个地区的地形都有自己的特点:不同地区的地形差异很大。

可以说,世界上找不到两个地形完全相同的地方。

(2)一个地区的地形特点:一般可以从海拔、地面起伏、地形的种类和分布三个方面来描述.4.亚洲地形的特点(1)地势:地面起伏大,高低悬殊。

地势中间高,四周低.平均海拔高,在世界各大洲中居第二位。

(2)地形种类:亚洲地形种类复杂多样,以山地和高原为主。

(见如下示意图)1.地形与地形区的区别。

地形(地形类型)是指高原、山地、平原、丘陵、盆地五种。

地形区(地形单元)是指具体的地形名称,如青藏高原、四川盆地等。

2.七大洲的主要地形特点(亚洲地形特点见“教材解读”)。

(1)欧洲地形的特点:以平原为主,地势较低平,平均海拔300米左右,是世界上海拔最低的大洲。

(2)非洲地形的特点:以高原为主,地面起伏不大,被称为“高原大陆”;平均海拔600米以上,地势由东南向西北倾斜。

(3)南极洲地形的特点:多被冰雪覆盖,平均海拔超过了2 000米,是世界上海拔最高的大洲。

(4)南美洲地形的特点:西部为高大的山系;东部地域辽阔,平原与高原相间分布。

(5)北美洲地形的特点:平均海拔较高,地势西高东低,起伏大;地形分为三个纵列带,西部为高大山系,中部为广阔平原,东部为低缓山地。

(6)大洋洲地形的特点:西部以高原为主,中部分布着平原,东部为山地。

3.浙江省的地形特点:地形以丘陵、山地为主,大部分所处地形区为东南丘陵,北部位于长江中下游平原。

第2节气象万千错误!1.含义:气候是一个地区多年的天气平均状况。

2.描述:一个地区气候特点的两大要素:气温和降水。

3.气候特点:一个地方的气候具有一定的稳定性。

世界各地气候不一样,冷、热、干、湿情况千差万别。

第二单元人类共同生活的世界一、教材分析(一)课标要求1—1使用地球仪、地图等工具,知道它们的主要特点和功能。

1—2恰当地运用表示地理方位和位置的术语。

2—6 运用各种资料描述世界自然与人文环境的总体特征。

2—7 通过典型实例,比较世界一些地区和国家在各自的自然环境条件下,人们社会生活和风土人情等方面的主要特点。

(二)本单元教学要求1、利用地图说出七大洲和四大洋的名称、位置。

2、阅读图片知道几种主要的地形特点。

3、利用图文资料直观理解气候的多样性。

4、树立种族平等,国家平等的思想。

5、通过具体事例,认识国际合作或地区合作的重要性。

6、具备一定的从图表中获取信息的能力。

(三)本单元教材整体框架结构《大洲和大洋》—是怎么样的《自然环境》《世界大家庭》—怎么认识(认识工具)——《从地球仪上看世界》(四)教材结构分析本单元将要学习的是人类共同生活的世界——地球的自然和人文环境概况。

是在第一单元了解社区的基础上,编者按同心圆扩展的形式,把学生的视线从社区这个小“家”扩展到地球这个大“家”(从小区域到大区域)。

本单元涉及内容有地球上的陆地、海洋、山川、气候、动物、植物等自然环境,还有60亿不同肤色、不同民族的人口及不同发展水平的国家和地区的人文环境等等,在编排上本单元分4课。

第一课:《大洲和大洋》教材分析本课是对我们生活的世界的总体描述。

涉及到基本概念有:大洲、大洋(大陆、岛屿、半岛、海、海峡等)。

学习的主要内容是地球表面的海陆分布,七大洲、四大洋以及海洋与人类的密切关系。

这些内容的选择一是为了让学生对世界有一个大致了解,也为学习第二课和第三课打下基础。

二也是落实《课标二》中“内容标准”的需要。

本课的重点内容是七大洲、四大洋的名称以及它们的分布。

它是学生认识地球,认识世界的开始。

“海洋与人类关系”是与以往教材(浙江版《社会》)不同的:它突出了以“人”和“以人生活”为中心认识世界。

体现了新课程的人文性。

第二课:《自然环境》教材分析本课是在大洲和大洋学习的基础上,对世界的自然环境作进一步探究。

本课涉及到的基本概念有:自然环境、自然景观、地形(山地、高原、平原、丘陵、盆地等)、气候(天气、气象)。

教材主要是从地形、气候、景观等宏观方面,让学生对世界的自然环境有一个总体认识。

自然环境是了解一个地区区域特征的重要内容,也是造成区域差异的重要因素。

本课重点内容是认识和了解几种地形的主要特点(采用点与面结合的方式呈现),以及不同区域气候的千差万别(呈现方式既有点面结合、又有典型案例),理解由此造成的自然景观的地区差异(五个地区的典型案例),让学生从中感悟自然环境与人类生产生活的密切关系。

第三课:《世界大家庭》教材分析我们是在探究世界自然环境的基础上,再对世界的人文环境作进一步探究。

世界大家庭的主角是“人”,因此本课涉及到的基本概念有:人口、人种、国家和地区(领土、领空、领陆、领水、领海等)。

主要内容是认识世界上三大人种的分布,清楚从经济发展角度看,国家之间发展是不平衡的,能列举发达国家和发展中国家;从国家关系角度讲,国际社会的各个成员(所有的国家和地区)有着各种各样的联系,同时又共同面临着各种世界性或地区性的问题。

从而理解区域合作与发展的意义。

综合探究二《从地球仪上看世界》教材分析使用地球仪是我们认识社会、认识地球的重要工具。

本课涉及到的基本概念有:地球仪、经纬线、经纬度等。

既然是探究活动,重要的不是识记几个概念,而是锻炼自己的观察能力,把原有头脑中的平面地图,转化为立体的空间印象,其次是运用地球仪上的经纬网来确定地理事物的地理位置。

二、教学建议1、用好现有的教学资源本单元是关于世界自然和人文环境的学习。

教材有大量的插图,图是有关社会信息的重要载体,是教师教学的重要工具之一,同时也是帮助学生认识区域空间和理解教材有关重要内容的,因此教师要充分利用这些资源(特别是乡镇学校),教学设计应充分考虑利用这些插图,通过使用有关图片、图像等,帮助学生理解掌握认识世界的基本方法。

如:第二课教材利用各种图片、地图文字等资料对世界的地形和气候是怎么样的作了形象、直观、生动的呈现,但对比较抽象的气象知识,教学时应特别注重图文的配合,引导学生去发现差异、总结规律,降低难度。

2、不随意拔高教学要求本单元涉及到的概念很多,教学时必须立足于学生的年龄特征和认知水平,借助于地图及其他图像,让学生通过感知观察、概括描述、比较分析来理解概念,不需要出示概念的具体文字说明,更无需让学生死记硬背概念。

如:第一课“人类的栖息地”中,对大陆、岛屿、半岛等地理事物教材没有对它们进行严格定义,只是用图对这几个地理事物进行直观解释,学生会认,会描述即可。

教师教学时不要拔高要求。

3、注意新旧知识的联系在本单元学习之前,我们老师应了解学生有些什么样的相关旧知识?比如:大洲和大洋,在小学的常识课(第九册)中曾学习过,因此教学设计时是否就可让学生先说一说,在这基础上重点探究海洋对人类的影响,这样一方面学生有兴趣,另一方面也有足够的时间让学生在课堂上讨论“海洋与人类的关系”。

又如:综合探究二学习地球仪,学生已接触过地图,地图上出现过些什么?有没有见过经纬线?教师如找到了新旧知识的合理联系,探究活动就可从地图上的横线竖线说起,学生是否会更有兴趣?4、选择恰当的教学方法本单元教学建议采用的教法:边讲边问(传统的教法也需要)、多媒体辅助、问题探究(或讨论式)、调查(访问)式等。

如:第二课教学时,可以将调查与访问引入学习中,让学生走出课堂,在具体的生活环境中去体验、去感知,密切学生已有的知识与社会生活的联系。

教师可以利用课余时间,把学生分成三组进行一次社会调查:(1)参观考察本地的主要农作物、耕作制度、民居等方面的特点;(2)调查访问本地的气象部门,收集2002年本地的气象资料,从中了解本地区的气候特点。

用学生的调查资料来分析气候与人们的生产和生活的之间关系。

因此教师就要恰当地使用投影、填充图、图表等教学手段或教具,运用“合作探究”为主的教学方法,然后根据学生交流情况,汇总分析相关信息,最后利用已有信息解决问题。

5、重视活动的设计和引导为了避免穿新鞋走老路。

本单元教学过程中应重视学生活动的设计。

如小组讨论、社会调查、小组间的互相提问等,我们教师在课堂活动中应注意引导,培养学生体验合作的快乐。

如:第三课教学时,可以在课前布置学生查找有关世界人种及国家的的资料,学生收集到的有关世界人种和国家的一些图片或资料相当宽泛的,如何进行筛选、使用,须教师引导。

然后以小组的形式进行交流完成学习任务。

附:教学案例第三课世界大家庭1、教学目标(1)能用自己的话说出三大人种的特点,在地图上指出其主要的分布地区。

(2)知道世界上有发达国家和发展中国家,并知道大致的分布状况。

(3)树立正确的种族观;懂得任何国家的主权和领土是神圣不可侵犯,树立国家无论大小一律平等的观念。

(4)能举例说明加强国际合作或区域合作的重要性。

2、教学准备:(1)学生课前收集有关世界人种、发达国家和发展中国家的照片或资料。

(2)教师准备世界人种分布图;世界政区图。

(3)准备一些时政材料。

3、教学方法为了培养学生收集信息、加工信息的能力,在课前布置学生查找有关世界人种及国家的的资料,然后根据交流情况,汇总分析相关信息,最后利用已有信息解决问题。

因为只有加强群体内部的信息交流,信息共享,才能集众人之力,更好地捕捉信息、驾驭信息、利用信息。

学生收集到的有关世界人种和国家的一些图片或资料相当宽泛的,如何进行筛选、使用,须教师引导。

因此教师就要恰当地使用投影、填充图、图表等教学手段或教具,运用“合作探究”为主的教学方法,把学生收集到的相关图片、文字等资料运用到教学中,从而使学生了解世界三大人种的特点及分布;明白世界各国的发展是不平衡的,有发达国家和发展中国家之分,突破了教学的难点。

而开拓气氛始终是热烈、愉快的。

学与教的过程描述:(新课导入)录音机中播放《龙的传人》、《东方之珠》歌曲。

【提问】这两首歌的歌词中提到了肤色、头发、眼睛的颜色等。

它描述的是人的什么特征?学生思考回答。

【叙述】根据这些特征可以划分不同的人种。

【承转】全球为什么会有不同的人种?他们生活在哪?又都是怎样生活的?今天我们就来探讨《世界大家庭》中的一些知识。

【板书】世界大家庭(新课教学)【叙述】课前让你们查找有关不同人种方面的资料,现在分小组把你们收集到的资料在组内先交流一下。

然后派代表交流。

【板书】一、不同肤色的人们用3—5分钟时间让学生们在组内充分交流。

然后每组派代表发言。

黄色人种的特点:皮肤是黄色的,头发黑而直,脸庞扁平。

黄色人种的分布:除中国人是黄色人种外,蒙古、朝鲜、韩国、日本等国也是黄色人种为主。

……(学生发言的积极性很高,教师适当调控,否则其他内容没法交流。

)(教师补充)北美洲北部爱斯基摩人和美洲的印第安人,他们也属于黄色人种。

据说爱斯基摩人是从亚洲迁移过去的。

关于印第安人我们从很多美国影片中有所了解。

【承转】你们收集的资料真丰富,但由于时间关系,我们组的发言就到这里结束。

让别的组也有机会交流好吗?下面请收集白色人种资料的组来交流。

白色人种的特点及分布:皮肤白或浅,头发弯曲,头发的颜色呈金黄色,鼻梁高,嘴唇薄,他们身体上的汗毛要长。

欧洲人大多是白色人种。

【叙述】白色人种除分布在欧洲外,其他大洲也有,我们可以看书本30页的《世界人种的分布》图,比如大洋州、南北美洲、非洲北部都有分布。

【承转】请收集黑色人种资料的组发言。

黑色人种的特点及分布:皮肤黑,头发黑而卷,脸平鼻宽,嘴唇厚。

他们主要分布在非洲,大洋州也有一些。

【展示】学生用一张黑人被贩卖到美洲的图片及文字材料,说明美洲大陆的黑人是从非洲迁移过去的。

【提问】刚才同学们对世界三大人种的特点和分布作了介绍,但都没提各人种的人口数量。

有没有同学收集到这方面的资料?学生根据收集的资料回答。

(世界上各人种的人口数量是不等的。

白色人种最多,约占世界总人口地54%;黄色人种第二,占37%;黑色人种约占8.5%;还有其他混合人种约占0.5%。

)【承转】同学们收集到的关于人种的资料很多,由于时间关系,无法在课堂上一一展示,课后利用板报再交流。

通过刚才的交流,同学们对世界三大人种的居民已有所了解。

接下来我们交流关于国家和地区方面的资料。

【板书】二、国家和地区学生回答、交流。

【提问】你们是怎样理解国家的?在学生回答的基础上,教师小结。

【归纳】国家是有一定的空间范围的,在这个空间内有自己的主权,不允许别国侵犯。

每个国家都有自己的国旗和国歌。

【提问】课前请你们收集资料,有没有收集到国旗的?(学生一一出示国旗并介绍)【练习】请同学们看书第31页图2—24,把下列国家的国旗与下图中的国家用线连起来,看谁连得最快?(学生练习,评价反馈)【提问】国家与国家之间是有国界的。