论孔子的天命观

- 格式:pdf

- 大小:312.54 KB

- 文档页数:4

从《论语》看孔子的天命观与道德实践从《论语》中可以看出,孔子的天命观与道德实践密不可分。

他认为,人的命运是注定的,但人可以通过自己的努力来改变自己的命运。

只有通过道德实践,人才能够真正地改变自己的命运。

1. 身体力行的道德实践孔子认为,“学而时习之,不亦说乎?”也就是说,只有通过身体力行的实践才能够真正地学到东西。

他告诫学生:“君子先行其言,而后言之。

”也就是说,要先行实践,然后再将实践的成果转化为言语传授给别人。

2. 天命观的基础孔子的天命观是基于他对人生本质的理解。

他认为,人生的本质在于追求道德。

只有追求道德,人才能够真正地理解天命,找到自己的命运所在。

3. 人的命运是注定的孔子认为,人的命运是注定的,但是人可以通过自己的努力来改变自己的命运。

他说:“人而无信,不知其可也。

”也就是说,缺乏信仰,人就无法掌握自己的命运。

4. 道德实践的威力在孔子看来,道德实践是改变命运的关键。

他说:“己所不欲,勿施于人。

”也就是说,只有通过将自己的行为也变得正义和道德,才能够真正地改变自己的命运。

5. 对天命的考虑在孔子的教诲中,对天命的考虑一直贯穿着。

他认为,命运是不可避免的,但是人可以通过自己的努力来改变自己的命运。

他说:“己欲立而立人,己欲达而达人。

”也就是说,追求正义的同时,也要推广正义。

综上所述,从《论语》看孔子的天命观和道德实践是密不可分的。

他认为,人的命运是注定的,但是只有通过自己的努力和道德实践,才能够真正地改变自己的命运。

只有在追求道德的过程中,人才能够真正地理解天命,找到自己的命运所在。

我们在今天也可以看到,在现代的社会中,只要有勇气去改变自己的命运,积极地投身道德实践,就能够在自己的人生中扮演一段杰出的角色。

浅论孔子的“天命观”作者:余璐来源:《青年文学家》2018年第26期摘要:孔子是我国著名思想家,孔子的思想影响了中国大地两千余年并将持续地被国人辩证地继承发展。

但孔子生活的时代距我们之久远,浩浩历史长河中,是否孔子的某些思想为世人所曲解?孔子得知学生颜渊的死讯时,痛哭道:“天丧予!天丧予!”再加上“生死有命富贵在天”一句的广泛传播与应用,使得芸芸众生认为孔子是一位毋庸置疑的宿命论者,这让身处困境而意志薄弱的人心安理得地放弃努力。

经过多方面调查研究,我们可以得出结论:孔子尊天敬天畏天命,却绝不是宿命论者。

孔子遵从“尽人事,听天命”,先尽人事,再顺天命,而非完全依赖宿命。

所以,别再把宿命论当作消极沉沦的借口,要正确处理客观与主观的关系,尊重客观的同时,积极发挥自身的主观能动。

关键词:孔子;宿命论;天命;人事;敬畏作者简介:余璐(1996-),女,四川眉山人,重庆师范大学涉外商贸学院文学与新闻学院2015级汉语国际教育专业。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-26-0-02孔子曾说过:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。

”这第一畏便是天命,意即敬畏上天的意志。

孔子的弟子子夏也说过:“商闻之矣:生死有命,富贵在天。

”似乎孔子十分相信命定之说,即后来西方所说的宿命论。

事实究竟如何,我们需要深入探讨一番。

一、孔子的“天”与“命”宿命论认为人世间发生的一切都是命中注定的,由上帝或上天等神秘力量在冥冥之中对世事进行预先安排,是人为无法转移改变的。

“宿”有过去之意,也就是说,每个人在出生之前就已经被决定好了整个人生历程,且不管你是否意识到宿命,是否想要抗争,你所做的一切都是徒劳,都是“命中注定”。

可以看出,宿命论的观点是无比消极的,它一味强调命定之词,完全否定人的意识的能动作用。

那么孔子敬畏的到底是什么呢?“巍巍乎!唯天为大,唯尧则之。

”孔子说尧将天作为榜样,恩德广阔无边。

孔子的天命观

孔子认为自己的天命就是恢复和秉承反映在周礼中的文命。

孔子说“五十知天命”,在孔子眼里,“天何言哉,四时行焉,百物生焉,天何言哉”,将天与时结合起来,天以时行。

孟子更是将天与时密切联系起来,他认为孔子是“圣之时者也”。

即孔子是最能把握天时尺度的人。

所以孔子的天命就是时命。

古人将天与理同用,性与命相对,中间以时为纽带。

每个人在这种关系格局中要领会自己生命的意义所在。

由此,上应时代,下安个体。

在孔子那个时代,有人就认为“天将以夫子为木铎”,即孔子是秉承中华文明精微的人,必将成为这个时代的文化代表。

但孔子所言的天命,并不是只有伟大人物才有的。

使命有大小,主体有不同。

每个个体都要参究自己的天命。

孔子认为人到了五十岁就应当知道自己的天命。

这是他文化生命的成熟期。

揭示了人到五十,由四十不惑而进一步参悟到事物的背后有天理的必然,而不去违逆天命。

同时要从自身的禀赋出发,在自己身上体会到生命到五十岁时的优劣与时代使命的交合。

孔子的天命观揭示了每个时代都有其时代使命,让我们不要去叹息时代不好,而要与时同命,领略时代的使命,做自己生命范围内的事,以印鉴人生的时命与光彩。

所以,天命所在,时命所显,时代与天命的内涵要与主体生命相印证。

学术观点:孔子的天命观

一种观点认为孔子的天命观有进步意义。

自西周时期始,天命论观点一直占统治地位,天是人格化了的神。

到了孔子时代,虽然他也讲天命,但并没把天人格化,甚至在不少地方还表现出对天、对命的怀疑,他的仁学思想的提出,就是引导人们从对天国的崇尚转向求助于人的主观精神。

孔子也讲“命”,但这种“命”是一种超然的神秘力量,它就存在于人世间,体现于国家兴亡、人事变革之中。

这其实是用神秘的字眼去形容那种当时无法认识的客观规律。

在当时天命论盛行的情况下,仁学对人的肯定,对理性的强调,无疑是对传统天命论作出了大胆挑战,也作了某些否定。

尽管这种挑战是不自觉的,但仍有积极意义。

另一种观点认为,孔子的天命观具有两重性,一方面没有脱离宗教有神论的藩篱,把好人不得好报归之于天命,把善有善报,恶有恶报归之于天命。

另一方面孔子天命观中有新因素,认为天意是通过自然界的运行变化反映出来。

孔子对天进行非人格化的改造,使其有可能超越殷周的天命观。

在孔子的天命观中,天命主要不是指天主宰人类的生命寿夭、凶吉祸福、贫富贵贱,而是指天赋予人以某种东西。

如“天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”当然,这也说明孔子尚未逃出天命的窠臼。

1/ 1。

概括孔子的天命观

孔子的天命观是一种哲学观点,认为个人的命运和社会的命运都是由上天所决定的。

他认为人的命运受到天意的支配,而人们应该顺应天命,以遵循天道。

孔子认为,天命是一种真实存在,是超越人类能力的神秘力量。

天命涵盖了万物的命运,包括人类社会的兴衰和每个人的命运。

他认为,天命是一个不可逆转的力量,即使一个人付出了多少努力,也无法改变自己的命运。

对于社会,孔子认为天命决定了国家的兴衰和治理能力。

如果一个国家的统治者遵循天命,尊重天的意志,那么它将会繁荣昌盛。

相反,如果一个国家的统治者不遵循天命,那么这个国家将会衰落。

对于个人,孔子认为天命决定了一个人的命运和境遇。

他认为,一个人的出生、职业和身份都是由天命决定的。

然而,这并不意味着一个人应该放弃努力,而是应该顺应天命,努力发挥自己的才能,为天下作贡献。

总之,孔子的天命观强调了人与自然、人与社会、人与命运的关系。

他认为,人类应该顺应天命,以达到和谐、平衡和发展。

浅谈孔子天命观内容摘要:天命观作为孔子思想体系中十分重要的一项,但由于史料匮乏,社会环境复杂等等原因历来饱受争议。

是否信奉鬼神之说,天命与人事的主宰支配关系等问题即都源于对孔子天命观的研究和思考.本文将从孔子天命观的思想源头、本质和现世意义等方面,结合大家之说,浅谈笔者对孔子天命观的认识。

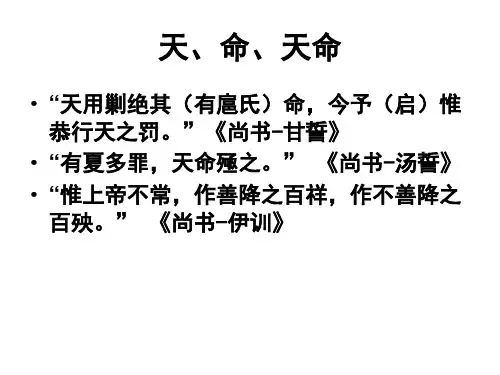

关键字:孔子;天命观;儒家思想一、孔子天命观的思想起源在中国历史上,很早就有了对祭祀的记载,甚至有人认为汉字的产生顺应和发展了中国古代的祭祀制度。

殷商时代,祭祀卜筮之风达到一个高峰。

据已经出土的文物,我们不难得出“殷人万事求卜”,“卜"即叩问天神之命。

在科技尚未萌芽之时,对天命鬼神的这些祭祀活动并非是现代人看来的一种仪式,而是整个民族的命脉与精神支柱.这种超越感知能力的力量在解决未解的现实问题时,往往发挥着极重要的作用,因而人们对此的推崇可想而知。

最明显的便是周对殷商的氏族宗教制度的因袭继承,即所谓“周因于殷礼”.周朝对天命的重视程度不减反盛。

在《周书·康诰》中有:“闻于上帝,帝休,天乃大命文王."此中提及的天帝关系,即反映了周人的天命观。

引用郭沫若先生对周人天命观的总结:“宇宙之上有至上神主宰,曰天,曰皇天,曰皇天王……上帝能命,有赐人以福佑,有威可畏,祸乱自天而降。

帝之所在曰帝所,亦曰上,亦曰天。

人受命于天曰命.死后其灵不灭曰严,亦谓之鬼,能降子孙以福佑.1"而孔子正是生活在这样宗教祭祀氛围浓烈的东周时期,其思想的诞生基础很大一部分来源于其生活的环境和文化氛围。

由此,孔子天命观的思想来源决定了孔子不会如一些学者认为的不信天命,甚至唯物思想。

相反,孔子之天命观最基本的便是对鬼神天命的认同,推崇“敬天事鬼神"之礼。

又以《论语》为例,据统计其中记录孔子“论天”12次,“论命”5次,可见对于天命鬼神一说,孔子并非完全摒弃不谈,还是颇有见地的。

二、孔子天命观的本质内容和特点孔子的天命观虽然源于周的祭祀宗族礼仪,但并非完全认同和吸收.相比周人对鬼神的盲目迷信和绝对服从,孔子对待天和鬼神是敬而不耽,信而不淫.首先,在对“天命”的定义上,孔子并不将天归为一种喜怒无常,无德无仁的主宰,并非是需要过分谄媚才能满足的对象。

浅析孔子的天命观1000字

孔子是中国古代的一位伟大哲人,他提出了许多重要的思想,其中之一便是天命观。

他认为人类的生命之路是被天命所决定,相信天命可以指导人类的行为,掌握自己的人生方向。

本文将从若干方面进行分析孔子的天命观。

首先,孔子的天命观来源于传统的儒家思想,包括仁爱、礼义、忠诚、孝道等等。

这些思想并不是孔子所独创,而是儒家学派几位先贤在长期发展中所形成的重要思想。

孔子的天命观是儒家思想的一个重要组成部分,它也受到了道家思想、阴阳五行等其他思想的影响和融合。

其次,孔子的天命观注重人与天的关系,强调天命的正义和不可抗拒性。

孔子认为,人的行为应当与天道相符,否则就会遭到天道的惩罚。

天命就像一个无形的法则,它可以调整人类社会的秩序和纠正人类的错误行为,以达到大道的和谐。

再次,孔子的天命观强调人类的责任,使人们更加珍惜自己的生命和时间。

孔子认为,在天命的引导下,人类有责任成为道德之人,影响周围的人并向更高的境界发展。

通过成为道德之人,人类也可以更好地掌握自己的人生方向,更准确地辨明人生的价值和目标。

最后,孔子的天命观表明了一种文化价值观。

孔子的天命观深化了中国尊重先祖和自然的传统文化价值观,强调人与天地万物的和谐共生。

这种文化价值观穿透了中国古代社会,影响了现代社会以及未来社会的发展。

总之,孔子的天命观是中国古代最具影响力的思想之一。

它不仅深刻影响了封建社会,还为现今人类社会所崇尚和借鉴。

孔子的天命观体现了中国传统思想中最宝贵的智慧,具有不朽的文化价值。

孔子的“天命观”刘向雄天之高远寥廓,在科学尚未昌明的古代社会,很容易对这遥不可及的天产生种种幻想,自万物有灵观念的普遍性出发,中国古代将天上的云彩、雨雪、蓝天、闪电雷鸣等自然现象赋予人格性的存在,并对之产生敬畏之情,而天自身,由于其至高至宽,无限扩展,模糊不清而恍惚,无法赋予天一个具体的人格形态而顶礼膜拜。

古希腊在这方面显然想象力更丰富,虽同样承继万物有灵的观念,却与中国的承继方式不同,古希腊人眼中,社会中的各种现象和情感被赋予了神性,天上的诸神有司,却不重视风雨雷电这些自然现象,诸神各司其职,还有一个君王般的宙斯并不严格地掌握着至高的权力又惧内的至高神,诸神的优点和缺点一览无遗,很人性化的神,想来这是古希腊特有的幽默。

基督教中,创世者上帝本身也没有形体的描述,其子圣子耶稣则有着人的形体,后来的基督教思想家论证圣父、圣子、圣灵三位一体,从而使上帝也存有着人的形体,可以成为顶礼膜拜的对象;至于其他宗教,人格神及其形象的存在是其主要特征(或神、或最高宗教领袖崇拜)。

回到中国文化论及的天,这“天”,没有形体,没有性格,只有权力和运行的道,而这权力也不是可以一二三四地数清楚的,总体都是模糊不清,因而人们对天心存敬畏却难以膜拜,或者说,因为其无所不在,无所不可膜拜,也就降低了其至高的地位。

日常生活中,对天的态度,可以心存感激,也可以张口咒骂,而不必担心犯什么原则性的错误。

孔子所思,显然没有超出他所处的时代,但他对于人事的重视,对人的能动性的重视,相对于在夏商周以来时兴由占卜决定行动,以祭祀来作为生活的主要方面来说,有着很大的进步,至少,他回避着天、天命的规定性和对日常生活的约束,把个人的精力放在伦理政治和教育上,放在学生的成人和自我实现上,单此一点,已经非常了不起了。

在孔子的论述中,仍有论及天及天命的观点,这些话语对于僵化的哲学史的编撰者来说,无异于寻找到一块“基石”,他们认为任何哲学家、思想家都首先要论述其世界观,因为世界观决定人生观、价值观,多么荒谬的决定论!是否一定要首先成为一个唯心主义或唯物主义的划分之后,才能有其思想和哲学?在我看来,唯物主义冷冰而漠视人的能动性,唯心主义很可能对人更有启示,一个蹩脚的唯心论者,比一个精细的唯物论者更高明。

大儒孔子的天命观是什么样的孔子的天命观,就是“知天命、畏天命、顺天命”,孔子曾经提出了“三十而立,四十不惑,五十知天命”的说法。

关于孔子的天命观你还知道哪些?下面由店铺为大家介绍孔子的天命观,希望能帮到你。

孔子的天命观孔子的天命观是孔子思想体系中的一个重要内容,也是争议较多的部分。

究其原因,除社会环境影响外,主要是史料缺乏,导致论据不足。

争论是好事,一种声音无异于止水一潭,看见问题之所在已是问题解决的一半,没有问题才是最大的问题。

笔者认为:随着历史研究诸多方面的深入发展,研究者自我认识的提高,研究方法的不断科学,虽史料无增,也可以在原有史料的基础上,慎重取舍,提出有价值的观点来。

笔者不敏,愿就有关孔子天命观的问题,求教于各方学者。

孔子生活在“周礼尽在鲁”的社会环境中,少年时就对“礼”发生兴趣,《史记》中记载:“孔子为儿嬉戏,常陈俎豆,设礼客。

”这更说明了当时社会环境的宗教气氛。

“礼”是什么?“礼”就是宗教仪式,后《说文解字》此作为“礼”字的本义:“礼,履也,所以事神致福也,从示从豊,豊亦声。

”孔子生活在东周时代那样一个宗教气氛很浓的社会里,如果认同“天帝”、“鬼神”的思想,应该是一件顺理成章的事,甚至于无需多少正面的论证,甚至于只需提不出有说服力的反证。

况且,这不仅符合当时的社会环境、宗教氛围,也符合孔子的思想体系。

并且从孔子的言行中也可得到证实。

如孔子对“周礼”十分推崇。

而“周礼”的基础就是“敬天事鬼神”的宗教仪式。

“礼”与宗教的关系是十分紧密的,而宗教又和政治连在一起,后人只愿意津津于孔子的政论和道德论,其实岂只是这些,哪怕是科学,在古代社会都是与先人的宗教思想联系在一起的,抛开宗教思想与宗教活动,古代的思想文化史将是一片空白。

这只是一个常识。

那么,还有一个经常讨论的问题是:孔子是否将“天”视为有意志的人格神呢?严格地说这是不可能准确回答的。

不能准确回答的原因并不在于提问的对象,而在于问题本身。

孔子自然观

孔子(公元前551年-公元前479年),是中国古代儒家学派的创始人之一,他的自然观主要体现在他对天命、道德、礼仪等方面的思想中。

以下是孔子的一些关键自然观点:

1. 天命观:孔子认为人事的成败和命运的起伏都受到天命的支配。

他主张顺应天命,即顺应自然法则,遵循自然的发展规律。

在孔子看来,天命并非宿命,而是一种合乎道德的命运观。

2. 道德观:孔子强调人的行为应当符合道德规范。

他认为,人应当追求仁爱、忠诚、孝顺等美德,以维护社会和谐。

这种强调道德行为的自然观点认为,人类天生具有追求善行的本能。

3. 礼制观:孔子提倡礼制,认为人类社会需要一套规范行为的制度来维持秩序。

这种礼制观念表达了对社会秩序与自然秩序相互关联的信念,即通过社会礼仪来实现天道的体现。

4. 教育观:孔子强调教育对于个体品德的塑造和社会的良好运行至关重要。

他认为,通过正确的教育可以使人们更好地理解天命,培养正直和仁爱的品质。

5. 仁爱观:仁是孔子儒家思想中的核心概念,代表着对人的关爱、仁慈、宽容的品质。

孔子认为,仁爱是与天命相一致的,是人类天然的道德本能。

总体而言,孔子的自然观强调了人与自然、人与社会之间的和谐关系。

他认为,人应当通过正直、仁爱的行为,顺应天命,维护社会秩序,以实现人类个体和社会的良性发展。

这些观点为后来儒家思想的发展奠定了基础,并在中国传统文化中产生了深远的影响。

1。

圣人思道的光芒——论孔子天命鬼神观的进步意义的开题

报告

本文将探讨孔子天命鬼神观的进步意义,主要从以下几个方面展开:

一、背景介绍

孔子是中国古代思想家和伦理学家,对于中国文化和思想的发展有着深远的影响。

他

的思想体系中,鬼神观念占据着重要的地位,而这一观念与他的天命思想相辅相成,

构成了孔子独特的思想体系。

二、天命鬼神观的内涵

天命观是孔子思想的核心,它认为人的命运是由天定的,而事物的发展也是符合天道的。

而鬼神观则认为,世界上存在着各种神灵,这些神灵能够对人类的生活和命运产

生影响。

而孔子将这两种观念结合起来,认为天命和鬼神共同作用,就构成了人类的

生命和命运。

三、孔子天命鬼神观的进步意义

1. 强调人的自主性和责任感:虽然天命和鬼神有着决定性的影响,但孔子强调人类自

主选择和行动的重要性,强调人类的道德行为是需要自主选择的,这样可以推动人类

文明的发展。

2. 超越当时的神权思想:与当时其他的鬼神观念不同的是,孔子天命鬼神观的中心是

人类,而不是神权,这种思想对思想发展具有重要的推动作用。

3. 推动社会和文明的发展:孔子认为,人类社会的进步和发展是需要遵循天道和神灵

的意愿,在人类社会内部也会有各种不同的力量,一些力量会阻碍社会和文明的发展,而一些力量则会促进它们的发展。

四、结论

孔子天命鬼神观在当时是一种非常先进的思想,它强调了人类自主性和责任感,超越

了当时的神权思想,推动了社会和文明的发展,对中国思想和文化的发展具有深远的

影响。