中华文明史明清社会变迁与早期全球化课程教学大纲

- 格式:pdf

- 大小:496.43 KB

- 文档页数:5

《文明进程史》课程教学大纲文明进程史课程教学大纲

课程信息

- 课程名称:文明进程史

- 课程类型:必修

- 课程学分:3学分

- 课程时长:36学时

课程目标

本课程旨在通过对人类文明发展进程的研究,使学生了解不同文明的形成、演化和交流,并培养学生的历史观念、文化素养和跨文化交流能力。

课程安排

模块一:文明的起源和演化

- 单元一:原始社会与文明的萌芽

- 单元二:古代文明的崛起和传承

模块二:世界文明的交流与对话

- 单元三:古代世界各大文明的交流与融合

- 单元四:文明的变迁与适应:从现代到当代

模块三:文明的多元发展与挑战

- 单元五:多元文明的并存与共享

- 单元六:文明的挑战与文明主义

教学方法

- 理论讲授:通过授课的方式,向学生介绍文明进程史的相关知识。

- 案例分析:通过分析具体案例,让学生加深对文明进程的理解,并培养解决问题的能力。

- 课堂讨论:鼓励学生积极参与课堂讨论,分享自己的观点和理解。

评估方式

- 期中考试:对学生对文明进程史课程前半部分内容的掌握进行考核。

- 期末论文:要求学生撰写一篇关于文明进程史的论文,展示对整个课程的理解和研究。

参考教材

- 《文明进程史纲要》

- 《世界文明史》

- 《文明的故事》

以上大纲仅供参考,最终教学内容以具体教学计划为准。

历史文化课程教学大纲一、课程背景和目标历史文化课程旨在传授学生历史知识,培养其历史意识和文化素养。

通过学习历史文化,学生可以深入了解不同时期的社会、政治、经济和文化背景,从而更好地理解世界的发展和演变。

本课程的目标是培养学生的历史思维能力、文献阅读能力和批判性思维能力,使他们成为具有丰富历史知识和广阔历史视野的有责任感的公民。

二、课程内容1. 中国古代历史- 夏、商、周三代的政治、文化特点- 秦汉、唐宋元等朝代的政治、经济、文化成就- 明清两代的政治、社会变革及文化繁荣2. 世界历史- 古埃及、古希腊、古罗马等古代文明- 欧洲文艺复兴、宗教改革和科学革命- 美洲大陆的探索和殖民3. 近现代历史- 中国晚清时期的改革与革命- 世界两次世界大战及其对全球历史的影响- 冷战时期的国际关系与国际组织4. 文化传承与多元文化- 文化遗产的保护与传承- 不同文化间的交流与融合- 多元文化对社会进步的贡献三、教学方法和评估方式本课程将采用多元化的教学方法,包括讲授、讨论、小组活动、研究项目等。

教师应注重培养学生的主动学习和批判性思维能力,引导学生进行历史文化的深入研究和分析。

在评估方面,除了传统的笔试和口试,还应重视学生的独立研究能力和表达能力,采用论文、研究报告等综合性评估方式。

四、教学资源和参考书目为了支持该课程的教学工作,教师应利用丰富的教学资源和参考书目。

教师可以组织学生到图书馆、博物馆等实地考察,或邀请专家学者进行讲座和座谈。

参考书目应涵盖不同历史时期和地区的相关著作,鼓励学生广泛阅读,并指导其运用多种资源进行学习和研究。

五、课程评估与改进本课程的评估应定期进行,并及时跟进课程教学的改进与优化。

教师应收集学生的反馈意见,并与教学团队进行讨论,以便及时调整教学内容和方法。

根据评估结果,教师还应不断更新教学资源和参考书目,以适应时代变化和学生需求的发展。

六、其他事项本课程的具体实施细则和教学计划应由各校根据本大纲制定,符合国家和地区的教育政策和要求。

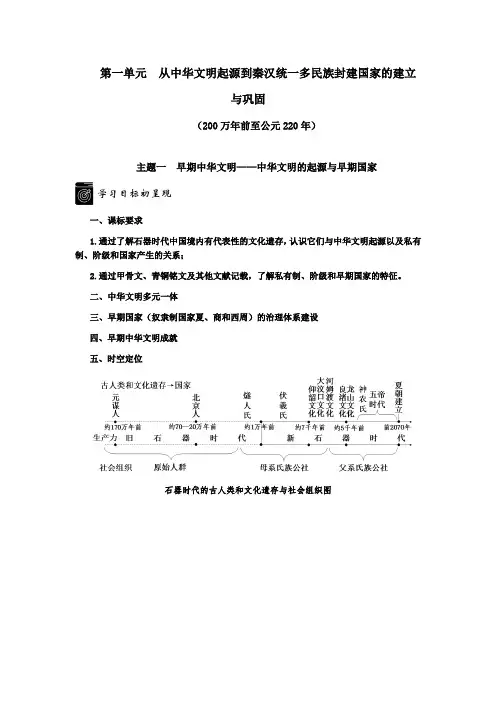

第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固(200万年前至公元220年)主题一早期中华文明——中华文明的起源与早期国家一、课标要求1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

二、中华文明多元一体三、早期国家(奴隶制国家夏、商和西周)的治理体系建设四、早期中华文明成就五、时空定位石器时代的古人类和文化遗存与社会组织图夏商西周政权更替与主要史实图一、石器时代的古人类和文化遗存(一)新石器时代的文化遗存(表1) 地域新石器时代中期(距今7000—5000年前)——中华文明曙光新石器时代晚期(距今5000年前) ——中华文明起源 黄河流域1.中游地区:仰韶文化,基本特征是:以粟为主要栽培作物,以彩绘陶器为典型器物;2.下游地区:大汶口文化龙山文化,基本特征是:以黑陶(“蛋壳陶”)为代表器物长江下游河姆渡文化,基本特征是:种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术 良渚文化 共同特征是:出土精美的玉器,出现较大规模的祭坛和神庙 辽河流域- 红山文化 合作探究1.阅读《研学营》(一)P1“中国旧石器时代重要人类遗址分布图”,试指出中国早期人类分布的基本特点。

特点:⑴本土分布;⑵多元分布;⑶不平衡分布:多分布在大河流域地区(黄河、长江流域分布较多)。

2.阅读《研学营》(一)P2“中国新石器时代文化遗存分布图”,概括新石器时代中华文明发展的基本特点。

特点:⑴(分布特点)分布广泛(满天星斗),多元一体(中原核心——有争议)/多发源于大江、大河流域;⑵(文化遗存典型)新石器时代中期,黄河流域以仰韶文化、大汶口文化,长江流域以河姆渡文化为典型,新石器时代晚期,以龙山文化、红山文化和良渚文化为典型;⑶(南北差异)南北方文明差异明显;⑷(各文明间的关系)互动与交流(这是形成多元“一体”的重要原因);⑸(政治趋势)逐渐具备国家的初始形态。

《明清史》教学大纲一、课程基本信息1.课程中文名称:明清史2.课程类别:任选3.适用专业:历史学4.课程地位:一般5.总学时:246.总学分:1分7.先修课程:中国古代史二、课程目标通过教学,旨在让学生认知明代内阁、明代东林学派、康雍乾盛世、明代资本主义萌芽等产生、发展、演变的过程及特点,了解明清史研究的相关前沿信息;提升学生解读和研究明清史的能力。

三、课程内容第一章明代内阁(4学时)[教学目的与要求]通过教学,认知明代内阁始建、确立和衰落的过程,内阁职能,内阁的特点以及对明代政治产生的积极影响。

第一节内阁的确立一、内阁的雏形二、内阁的确立第二节内阁的特点及其影响一、内阁的特点二、内阁对明朝政治的影响第二章明代中后期消费(5学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生了解明代中后期消费趋向奢侈性、上层社会与下层社会消费有差异性、消费观取向更移性等特点以及消费趋奢的原因;认知明代中后期消费对社会发展的积极与消极影响。

第一节明代中后期消费的特点第二节明代中后期消费对社会的影响第三章明代资本主义萌芽(2学时)[教学目的与要求]通过讲授明代资本主义萌芽,使学生了解明代资本主义萌芽是通过两个途径实现的、存在局限性以及具有一定意义。

第一节资本主义萌芽的出现一、对资本主义萌芽的认识二、资本主义萌芽的出现第二节资本主义萌芽的局限性及意义一、局限性二、意义第四章康雍乾盛世(5学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生了解康雍乾盛世是经过几代人的努力等原因才实现的,认识康雍乾盛世的诸多表现及如何评价康雍乾盛世。

第一节康雍乾盛世出现的缘由及盛世景象一、出现的缘由二、盛世景象第二节透视康雍乾盛世第五章明代东林学派(5学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生了解东林学派崛起的原由、东林学派的实学思想以及如何评价东林学派。

第一节东林学派崛起的原由及实学思想一、崛起的原由二、实学思想第二节评说东林学派第六章明清婚姻(3学时)[教学目的与要求]通过教学,使学生了解明清时期的婚龄、明清婚姻的特点。

西北师范大学历史学专业教学大纲《明清史专题》教学大纲一、说明(一)课程性质:《明清史专题研究》是面向历史系学生的专业选修课。

该课程以明清时期的历史为研究对象。

(二)教学目的:使学生在了解史实的基础上,深化学生关于明清历史的认识,扩大学生的知识面,完善学生知识体系,使学生掌握研究明清历史最基本的方法。

(三)教学内容:本课程以明清时期(1368—1911年)为研究时段,以明清帝系的传承、明清时期重要的政治制度、明清时期的历史人物、明清时期重大的历史事件等作为研究对象。

(四)教学时数:本课程共授课36学时。

(五)教学方式:本课程主要以以教师讲授为主,学生讨论为辅;将教师讲授、学生讨论与论文写作有机结合。

二、本文第一章朱元璋与沈万三教学要点:洪武朝的政治;沈万三的身世;朱元璋与沈万三故事的实质。

教学时数:4学时教学内容:本章主要讲述朱元璋与明王朝的建立,把沈万三的历史故事放在明初社会大背景之下,从沈万三与朱元璋的历史传说透析明初的政治经济政策。

第一节朱元璋(1学时)一、朱元璋与明王朝的建立二、大权独揽:历史上少有的强势皇帝三、屡兴大狱:滥杀功臣和刚猛治国第二节沈万三(2学时)一、史料中的沈万三二、戏剧中的沈万三三、沈万三故事的背后第三节朱元璋与沈万三的恩怨(2学时)一、关于沈万三的考证二、沈万山家兴盛、衰落的经过三、一场关于财富的集体记忆第二章从建文到永乐教学要点:建文帝的下落;永乐朝的文治武功。

教学时数:3学时教学内容:本章以建文皇帝作为切入点,以“靖难之役”作为衔接,考察建文朝、永乐朝的政治、经济、文化,对建文帝的下落、朱棣生母等尚未解决的历史问题进行研究。

第一节建文帝(1学时)一、建文新政二、建文帝的下落第二节明成祖朱棣(2学时)一、永乐朝的文治武功二、朱棣生母之谜第三章三杨与“仁宣之治”教学要点:“三杨”;“仁宣之治”教学时数:3学时教学内容:仁宗、宣宗时期被认为是明代的盛世。

仁宣时期内阁人材辈出,本章讲述“三杨”独特的仕途经历,以及“三杨”与“仁宣之治”的关系。

中外历史纲要上第一课《中华文明的起源与早期国家》教案教学目标(核心素养)1.唯物史观学生通过史料分析,了解新旧石器时代的区别和更替,掌握古人类古文化遗存的分布,古代中国从部落到国家的知识和商西周的相关史实。

帮助学生更好地理解人类始终有一个从低级向高级过渡的过程。

通过向学生展示大量史料,帮助培养学生唯物史观。

2.时空观念通过向学生展示新时器时代的文化遗址、原始人类分布、夏商周的地图,以及周朝形势图,帮助学生更好地将时间和空间结合起来,对历史知识有一个更加全面的认识,了解从原始社会过渡到早期国家的历程。

3.史料实证学生通过文献资料所提供的有效信息,认识石器时代的人类演变过程及文化遗存和夏商周时期的相关知识,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。

4.历史解释学生通过了解古人类和古文化的分布以及夏商周时期的政治制度的相关知识,学会解释其中的原因和西周典章制度的区别联系。

5.家国情怀通过向学生传授新旧石器时代的区别和更替,古人类古文化遗存的分布,古代中国从部落到国家的知识和商西周的相关史实,树立学生的家国情怀和民族自豪感。

教学重难点重点:中华文明起源的特点,中华文明的特点,夏商周的制度,早期国家的特征难点:生产力、私有制、阶级与国家产生的关系,早期国家的特征时空思维教学方法问题导学法,讲授法,提问法,多媒体教学法学法指导自主学习法,合作探究法课时安排一课时教具多媒体课件教学过程导入新课:导言框新课讲授:一、基础知识梳理二、重难点问题解析(一)中华文明起源的特点分布广泛,并逐渐形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

(二)中华文明的特点总体:悠久性,本土性,兼容性,分布广泛,多元一体。

(记忆)①中华文明历史悠久,源远流长,具有鲜明的本土特点,是世界上最古老的文明之一。

②中华文明的起源,分布广泛,而后又汇聚于中原黄河流域,并逐渐形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

③中华文化的发展在不同区域是不平衡的,这种不平衡性导致了不同区域间的互补关系,是中华文化产生汇聚和向一体发展的动力因素。

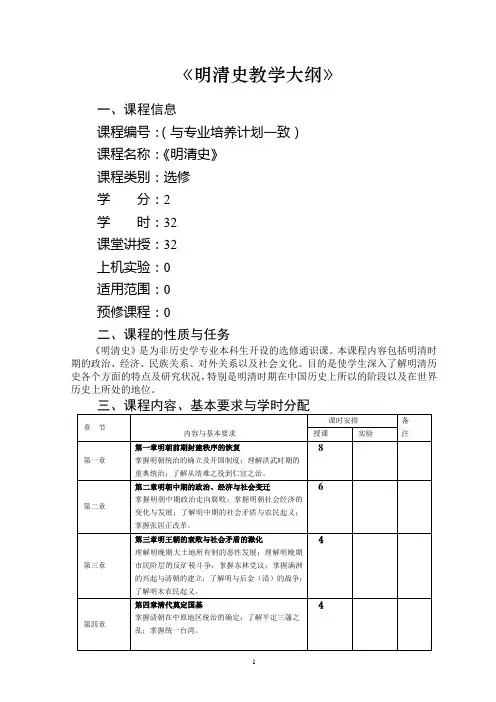

《明清史教学大纲》

一、课程信息

课程编号:(与专业培养计划一致)

课程名称:《明清史》

课程类别:选修

学分:2

学时:32

课堂讲授:32

上机实验:0

适用范围:0

预修课程:0

二、课程的性质与任务

《明清史》是为非历史学专业本科生开设的选修通识课。

本课程内容包括明清时期的政治、经济、民族关系、对外关系以及社会文化。

目的是使学生深入了解明清历史各个方面的特点及研究状况,特别是明清时期在中国历史上所以的阶段以及在世界历史上所处的地位。

四、推荐教材及参考书目;

1、孟森:《明清史讲义》、《明清史论著集刊》、《续编》等,中华书局2005年版。

2、商鸿逵:《明清史论著合集》,北京大学出版社1988年版。

3、郑天挺:《清史探微》,北京大学出版社,1998年版。

4、王钟翰:《清史杂考》、《清史新考》、《清史续考》,中华书局1963年版等。

5、韦庆远:《明清史新析》,中国社会科学出版社1995年版。

6、谢国祯:《明清史丛谈》,辽宁教育出版社,2000年版。

五、授课方式

讲授

六、考核办法

1.平时成绩:100分择合为总成绩的40%;

2.期末成绩:100分择合为总成绩的60%;

3.考试方式:大作业

4.成绩评定:通过P、不通过F

修订日期

编写人:

审核人:。

明清社會變遷與早期全球化Social Change and Early Globalization in Ming-Qing China授課教師:邱澎生(香港中文大學歷史系,28/11/2014更新)課程簡介本課程主要由明清中國歷史變遷反思「早期全球化」歷程。

全球化是個兼具學術討論與政策辯論的複雜議題,它既是已發生的過去歷史,也是進行中的未來前景。

追索十六世紀以來「全球化」的長期演變歷程,確實可說是與西方近代社會鉅變有著極密切關係,但是,若直接將其等同於「西方化」或是「現代化」,則又恐怕嚴重扭曲了這段人類近代歷史演變進程。

如果我們能夠試著跳脫以「西方」為中心的既定視野,轉而審慎凝視不同地區、文明與國家的民眾,考察當時不同地區民眾如何因應十六世紀以降因為海上貿易進展而促使物品加速流動以及與人民擴大接觸的具體歷程,認真對待不同地區自身的歷史發展,以及不同地區之間「互為主體」的互動,相信會對全球化這一重要的歷史現象與未來發展,帶來更細緻的認識與反省。

本課程將以明清中國社會變遷為主要的觀察平台與對話中介,反思全球化這一持續進行中的複雜歷史現象。

課程大綱------------------------------------------------------------------------------------------------------------第1講:早期全球化視野下的明清中國史第2講:基調與變奏:由宋元海外貿易到鄭和「下西洋」第3講:朝貢與互市:民族國家之前的「亞洲秩序」第4講:農業即企業?經濟作物與美洲作物的深遠影響第5講:在貢舶/商舶/寇舶之間:商幫與海盜的興起第6講:安土重遷?國內移民與海外墾殖運動第7講:物質與欲望:十六世紀以後的中國「消費社會」?第8講:「制度化過程」之一:貨幣經濟衝擊下的工作倫理第9講:「制度化過程」之二:商貿政策變動與商業習慣的規則化第10講:「制度化過程」之三:豪商與高官的金權交換及其困境?第11講:重新定位「自我」:人生、社會及世界觀的變動第12講:持續妝點「他者」:中國與西方意象的建構第13講:長時段看中國與全球化:內亂及外患下的清代「商業革命」評核方法及作業:本課程主要由教師演講相關內容,並鼓勵學生課堂思考與提問。

《中国文明史》课程教学大纲(2004年制订,2006年修订)课程编号:310012英文名:The Civilization History of China课程类别:通识教育选修课前置课:无后置课:世界文明史学分:2学分课时:36课时主讲教师:皋于厚选定教材:张帆,中国古代简史,北京:北京大学出版社,2001年课程概述:《中国文明史》是面向全校各专业学生而开设的一门通识教育选修课程。

该课程的教学内容是以辩证唯物主义和历史唯物主义思想为指导,主要讲述中华民族从远古至当代追求文明的漫长历程,展示中国人民在物质文明、精神文明和政治文明等方面所创造的辉煌成果。

本课程从文明史自身固有的知识性、趣味性入手,系统地讲述中国文明发展的线索和对中国文明发展具有重大影响的人物和事件,探讨各个历史时期中国文明发展的特点,介绍中西方文明与文化交流、融合的过程。

并通过对中西方文明的差异的比较,揭示中华文明的特点、发展规律及其在世界文明史上的地位,总结中国数千年来三个文明建设的经验和教训。

教学目的:本课程以学习和研究中华民族数千年来所创造的灿烂文明为目的,使学生通过本课程的学习,增长知识,开拓眼界,学会运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点,科学、系统地考察中国古代历史的发生、发展和演变的过程,进一步了解祖国的历史文化,了解中国历史发展的规律,更准确、更深刻地认识我们的民族和中国国情,了解中国文明在世界文明史上的贡献和地位,增强民族自信心、自尊心和自豪感,培养高尚的爱国主义情操,从前人的文明成果中汲取历史智慧和现代化建设的精神动力。

教学方法:一、坚持“以教师为主导,以学生为主体”的教学思路,注意历史梳理与逻辑分析的结合,典型事例的分析与理论探讨的结合,典籍研习与社会考察的结合。

突出重点,充分注意讲授内容的充实、新鲜和生动,并通过课堂提问、组织课堂讨论等方式激发学生的思考,鼓励学生发表独创性的见解,从而最大限度地发挥学生的主动性和创新精神。

初三历史课程教案理解明清时期的社会变革与文化发展【教案】初三历史课程-理解明清时期的社会变革与文化发展一、教学目标:1. 通过学习,使学生了解明清时期的社会变革与文化发展的特点和影响;2. 培养学生的历史思维能力和分析问题的能力。

二、教学重点:明清时期社会变革的原因、特点及其对中国文化发展的影响。

三、教学难点:明清时期社会变革与文化发展的关系和互动。

四、教学内容及过程:【教学内容一:明清时期社会变革的原因】明清时期社会变革主要由以下原因引起:1. 经济因素:明代中期以后,农业生产技术进步,人口增长,经济繁荣,但同时也出现了土地兼并、农民破产等问题;2. 政治因素:明代末年,官僚贵族的腐败和专权现象加剧,不断加重了社会矛盾;3. 社会因素:明代社会阶级矛盾尖锐,社会动荡不安,民变频繁,造成了国家政治经济的动荡。

【教学内容二:明清时期社会变革的特点】明清时期社会变革的特点主要表现在:1. 政治上:明朝后期的腐败和封建制度僵化,以及清朝的专制统治均加剧了社会矛盾,但也为中国封建制度的崩溃和资本主义的兴起提供了条件;2. 经济上:明清时期是中国历史上农业生产发展最快的时期,商品经济得到了迅速发展,商业资本的积累增加,对中国社会经济结构的变革产生了深远影响;3. 社会上:明清时期社会阶级矛盾尖锐,特别是明朝末年的农民起义,以及清朝初期的辽东民变等,直接或间接地削弱了封建统治阶级的统治地位。

【教学内容三:明清时期社会变革与文化发展的影响】明清时期社会变革对中国文化发展产生了重要影响:1. 科技文化:明代科技文化水平的提高,如武器冶炼、纺织印染、造纸印刷等技术的发展,对中国古代文明的进步起到了积极的作用;2. 文学艺术:明清时期文学艺术繁荣,出现了许多优秀的文人艺术家,开创了戏曲、小说和诗词创作的新篇章;3. 思想文化:明清时期兴起了一些新的思想潮流,如明代的“黄教”、“东林党”等,清代的“顺治典章”等,这些都对中国社会思想文化的发展产生了深远影响。

历史课教案明清时代的社会变革教案主题:明清时代的社会变革教学目标:1. 了解明清时代的社会背景和历史变革;2. 掌握明清时代的政治、经济、文化等方面的变化;3. 分析明清时代社会变革对中国历史的影响。

教学重点:1. 明清时代的社会变革的原因和过程;2. 明清时代政治、经济、文化的变革;3. 明清时代社会变革对中国历史的重要意义。

教学难点:1. 从多个角度分析和理解明清时代社会变革的根本原因;2. 剖析明清时代社会变革对中国历史进程的长远影响。

教学方法:1. 讲授法:通过PPT、幻灯片等教学工具呈现相关历史资料和图片,向学生介绍明清时代的社会变革;2. 探究法:引导学生探索明清时代社会变革的原因,并进行相关的讨论和思考;3. 案例教学法:通过具体的历史案例,让学生深入了解明清时代社会变革的具体内容和影响。

教学准备:1. 教学资料:准备相关的历史书籍、图片、幻灯片等教学材料;2. 多媒体设备:准备投影仪、电脑等设备,方便呈现教学资料。

教学过程:一、导入(引入明清时代社会变革的话题)教师可以通过展示明清时代的图片,引发学生对明清时代社会变革的兴趣,激发学生的思考。

二、主体部分(分多个小节进行论述)小节一:明清时代社会背景1. 介绍明清时代的历史背景,包括明朝灭亡和清朝建立的过程;2. 讲解明清时代社会的基本特征,如封建制度、士人文化等。

小节二:明清时代政治的变革1. 分析明清政治思想的不同,如儒学、王道思想与君主专制;2. 探讨明清时代的统治制度变革,如科举制度的改革和扩展。

小节三:明清时代社会经济的变革1. 介绍明清时代的经济特征,如农业和手工业的发展;2. 讲解明清时代经济政策的变革,如海禁取消、商业活动的重要性提升等。

小节四:明清时代文化的变革1. 分析明清时代的文化特点,如戏曲、绘画等的繁荣;2. 探讨明清时代文化思潮的变化,如理学兴起和新文化思潮的兴盛。

小节五:明清时代社会变革的影响与启示1. 分析明清时代社会变革对中国历史进程的影响,如中央集权加强、社会经济结构的变革等;2. 总结明清时代社会变革对于中国现代化进程的启示。

风起云涌:重温明清时期的社会变革教案近年来,随着中国文化自信的崛起和对传统文化的重视,越来越多的人开始重新审视历史时期中的社会变革和文化演变。

其中,明清时期无疑是一个重要的历史时期,主要表现为明朝末年和清朝初期的社会变革。

这一时期的重要性在于,它引起了中国社会、政治和文化的深刻变革,为中国的现代化打下了坚实的基础。

今天,我们将重新审视明清时期的重要性,重温明清时期的社会变革,从而更好地理解这一历史时期的意义和价值。

一、明清时期的背景明清时期,是指明朝末年和清朝初期,时间跨度约为260年,是中国历史上一个非常特殊的时期。

此时,中国已经经历了300多年的明朝统治,并走向了一个新的时代。

明朝末年的政治腐败、民族困境以及内忧外患,导致明朝的崩溃和清朝的建立。

同时,由于明清时期文化和经济的繁荣,这一时期也是中国历史上文化和艺术最为发达、经济最为繁荣的时期。

二、明清时期的社会变革1.政治体制的变革在明清时期,中国政治体制发生了重大变化。

明朝王朝的衰落和清朝的崛起,引起了中国封建王朝的重大转型。

最明显的表现是,中国的政治体制由以前的封建制度向中央集权制度转变。

清朝的皇帝完全掌握了政治权力,实行“君主专制”、一人专权的政治制度。

这使得清朝在政治上具有更为强势的掌控力,大大提高了国家的治理效率。

2.社会经济的变革在明清时期,中国的社会经济也发生了巨大的变化。

尤其是清朝建国初期,经济得到了相当的发展。

在清朝初期的时候,一些有投资背景的粤商和闽商在南海等地开始了海外贸易,这大大开拓了中国对外贸易的渠道。

此外,清朝的商业经济也呈现出“城市化”和“市场化”的趋向。

在城市商业中,酒楼、茶馆、钱庄、当铺等“商人店铺”,逐渐成为了城市生活的主要场所。

同时,农业、手工业的生产也得到了显著的提高。

3.文化和思想的变革在明清时期,中国的文化和思想也发生了很大的变化。

在这一时期,中国传统文化发展到了一个高峰,涌现出了数百位大师级文人和艺术家。

初中八年级历史教案:明清社会与文化变迁明清社会与文化变迁一、明清社会的变迁1.明朝社会的特点明朝是中国历史上最后一个封建帝国,其社会结构特点是以皇帝为中心的等级制度。

皇帝统治地位高,享有至高无上的权力,而地主阶级则占据社会上层,农民和手工业者属于社会底层。

这种社会结构的不平等导致了阶级矛盾的激化。

2.农村经济变迁明朝时期,农村经济逐渐向商品经济转变。

农民大量进行农田开垦,推动农作物产量的增加;同时,手工业生产也在农村得到发展,许多农民兼营手工业以增加收入。

这一变迁使得农村社会更加繁荣,但也加剧了土地私有化及贫富分化的现象。

3.城市的崛起与商业繁盛明朝时期,随着社会经济的发展,许多城市逐渐崛起并繁荣起来。

长江流域、珠江三角洲等地区的城市成为商业中心,贸易活动频繁。

这种城市的繁荣促进了手工业的发展,也带动了城市住民的增加。

4.文化与教育的兴盛在明朝,出现了一大批杰出的文化名人,如文学家杨慎、戏剧家汤显祖、画家唐寅等。

此外,朱元璋还通过开设书院等政策来提倡教育,使得中国的文化教育得到了一定程度的普及。

这些文化的兴盛不仅丰富了社会生活,也推动了科学技术的进步。

二、明清社会的变革1.明朝社会问题的产生明朝晚期,社会问题逐渐凸显。

其中,税赋加重使得农民负担沉重,引发了许多起义。

同时,新的商业经济模式促进了市场经济的发展,但也加剧了贫富差距的扩大,导致了社会矛盾的激化。

2.明清政权的更迭明朝中期,政权开始走向衰落,内忧外患持续加剧。

最终,在明亡之前,明朝出现了许多内战和农民起义。

随之而来的是,由李自成领导的农民军队推翻了明朝,建立了清朝。

3.清朝社会的改革清朝建立后,康熙、雍正等帝王实行了一系列的改革政策。

康熙时期进行了较为成功的军事和行政改革,加强了中央集权,提高了政府的统治效能。

雍正时期则进行了一系列的经济改革,推动商业和手工业的发展。

4.传统文化的继承与新文化的兴起尽管清朝有意推行满洲文化,但其实并未完全抹杀中国传统文化。

中华文明的起源与早期国家教师活动:播放《国家宝藏》妇好鴞尊片段,提问学生:“妇好鴞尊是哪一时期的文物?”学生活动:回答问题:殷商时期教师:(过渡)没错,妇好鴞尊是商朝青铜器中的精品,今天我们就要走进这些文物,通过它们学习漫长的中华文明。

教师活动:1、课件出示选择和连线题,检测学生的课前学习情况。

学生活动:通过预习回答问题。

任务一:掌握原始社会发展脉络。

教师活动:出示PPT引导学生绘制时间轴。

学生活动:结合教材内容和老师一起绘制原始社会发展脉络图。

设计意图:帮助学生构建时空框架掌握原始社会的发展脉络,使时空观这一学科素养落到实处。

任务二:分析原始社会文化遗存的分布特点及发展趋势。

教师活动:课件展示新旧石器遗址分布及生产生活情况。

学生活动:1、观察图片,思考、比较并说出原始社会新旧石器时代生活特点。

2、说出人类文化遗址分布特点及趋势。

设计意图,培养学生的观察、比较、概括能力,引导学生从图片中提取信息做到论从史出,培养学生史料实证的素养。

任务三:分析早期国家产生的原因。

教师活动:1、课件展示陕西西安临潼姜寨聚落遗址复原图、红山文化牛河梁遗址的祭坛积石冢、良渚古城城墙分布范围示意图,课件展示私有、贫富分化、阶级、部落等图示。

学生活动:1、观察这几张图片结合教材内容,说出这一时期人类社会发展出现了什么变化?(精美的玉器,祭坛和神庙、贫富分化、氏族之间联系加强)学生活动:2、观察图示、思考、小组讨论并说明出现这些变化的原因。

教师活动:3、展示生产力发展---剩余产品产生--贫富分化--阶级产生图解设计意图: 通过结合图片史料,讲解生产力发展到阶级分化的过程,树立学生的唯物史观。

任务四:分析归纳中国早期政治制度的特点。

教师活动:1、课件展示夏、商、周的政治制度管理方式及文字材料。

学生活动:1、分析、讨论并说出分封制、宗法制、礼乐制三者的关系。

2、分析讨论并说出中国早期国家政治制度的特点。

设计意图: 引导学生在了解夏、商、周时期政治经济思想文化这些史料的基础上,理解它们的联系与创新之处,归纳中国早期国家的特征,培养学生分析、概括、归纳、总结问题的能力;通过分析文字史料提高学生提炼历史信息的能力,提高学生的史料实证能力和历史解释能力。