人类与地理环境的协调发展 (知识讲解)

- 格式:doc

- 大小:60.50 KB

- 文档页数:11

原创:第一节《人地关系思想的演变》教学设计广州市真光中学谢畅一、教材内容分析“可持续发展”是整个地理教学的核心部分,基于前面学习的不断深入与铺垫,地理教育的最终目的就是辅助学生树立正确的自然观、发展观与环境观,意识到可持续发展的重要意义和必然。

本章是地理必修2的最后一部分内容,主要从过去、现在、未来即以追溯人地关系思想的演变历程、直面环境问题、探索未来人类可持续发展的途径为线索展开教学。

因此,它是本书的总结和升华,目的是通过本章学习来增强学生的可持续发展意识并将其转化为自身的行动,充分认识到人类与环境协调统一的重要性。

二、课标要求及解读◆了解人地关系思想的历史演变本条“标准”目的是了解人类的可持续发展思想是如何形成的。

可以通过生动的历史事实,深入浅出地作介绍,或使用资料引导学生本身得出结论。

◆按照有关资料,归纳人类面临的主要环境问题本条“标准”同上一条“标准”一样,是以正确的地理观念和地理思想形成为主要目的,认识到当前人类所面临的主要环境问题,注重对世界主要环境问题的系统归纳,加强分析材料并从中归纳出结论的能力训练。

◆联系《21世纪议程》,概述可持续发展的基本内涵,举例说明协调人地关系的主要途径◆领悟走可持续发展之路是人类的必然选择;认识在可持续发展过程中,个人应具备的态度和责任本条“标准”属感情、价值观教育方面的教学要求。

对学生的要求是使他们“领悟”到“走向可持续发展之路是人类的必然选择”,初步培养可持续发展意识并落实在学生个人行为的变化上。

三、学情分析高一的学生通过对前面所学的人口、城市、工业、农业及交通等人文地理的知识,基本掌握了必然的区位分析能力,对目前存在的一些环境问题已有一个清晰的认识。

因此,如何由理论知识上升为切身的体会并付诸行动去实现人与环境的和谐统一,是我们着重思考的问题。

回顾过去,了解现在,是为了引起学生的共鸣,明确可持续发展的内涵以及实践的必然性。

四、教学设计思想(一)讲清环境问题的本色是发展问题,正确理解人地关系。

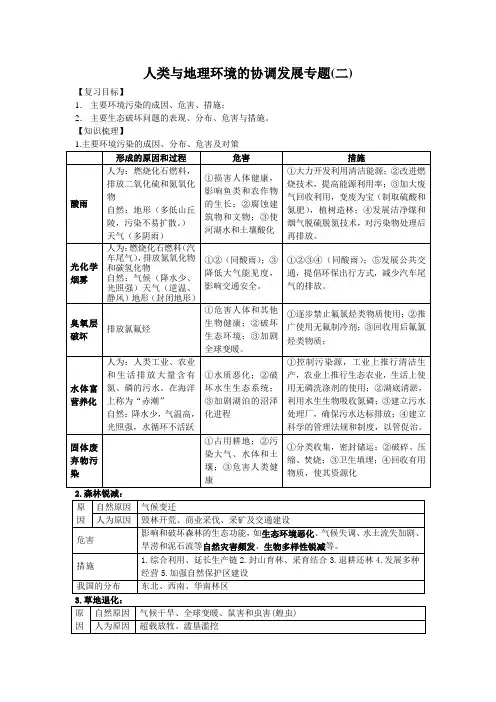

人类与地理环境的协调发展专题(二)【复习目标】1.主要环境污染的成因、危害、措施;2.主要生态破坏问题的表现、分布、危害与措施。

【知识梳理】3.草地退化:7.生物多样性减少:【巩固练习】读下图回答1~3题。

1造成图中所示环境问题的主要原因是()。

A.荒漠化 B.酸雨C.全球气候变暖D.厄尔尼诺2这种变化对江苏省地理环境的影响有()。

A.各地的农作物生长期延长B.低温冻害损失减小C.极端天气事件减少D.天然湿地面积扩大3针对上述现象,我们可以把“节能减排”的重点放在()。

A.更多地使用燃烧植物获得的绿色能源B.减少农作物的种植面积和动物饲养量C.依靠科技提高化石燃料的使用效率D.大规模地发展重化工业等高能耗工业读“2007年我国部分省级行政区人均GDP与人均CO2排放量散点图”,结合所学知识,完成4~5题。

4.与全国平均水平相比,人均GDP高、人均CO2排放量低的是()。

A.上海、天津B.广东、福建C.海南、贵州D.辽宁、山东5.山西、内蒙古人均GDP不算高,但人均CO2排放量高。

其主要原因是()。

A.自然资源贫乏B.交通设施落后C.煤炭消耗量大D.第三产业发达重金属污染物对人体健康危害巨大。

图1为重金属污染物进入人体的路径示意图,图2为某高速公路两侧土壤中铅、镉浓度分布示意图。

读图回答问题。

(1)产生重金属污染物的生产活动有__________和________。

重金属污染物进入人体的途径有__________和__________。

(2)下列示意图①、②、③能正确表示重金属元素在环境中循环过程的是____________。

3)高速公路两侧土壤中重金属污染物浓度的分布特点是___________________;其主要来源是___________。

(4)降低高速公路两侧土壤重金属污染物浓度的有效措施主要有__________________________________________。

7.下图为甲市周边地区示意图和甲市略图,该地区地处亚热带季风气候区,湿润多雾,河流湍急,矿产资源丰富。

14 人类与地理环境的协调发展一、选择题。

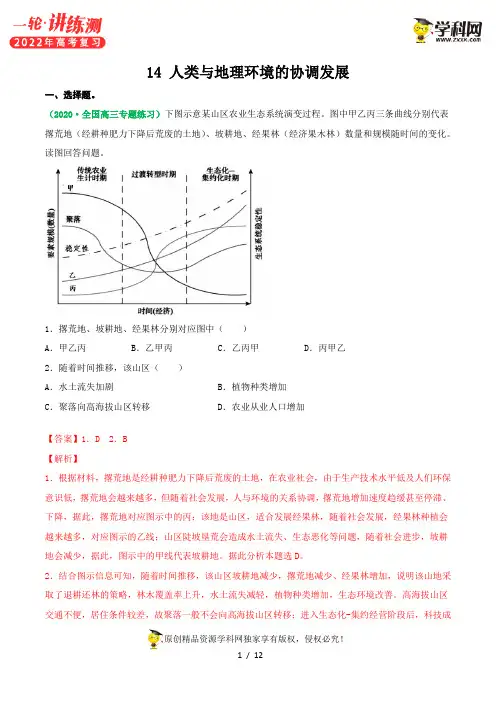

(2020·全国高三专题练习)下图示意某山区农业生态系统演变过程。

图中甲乙丙三条曲线分别代表撂荒地(经耕种肥力下降后荒废的土地)、坡耕地、经果林(经济果木林)数量和规模随时间的变化。

读图回答问题。

1.撂荒地、坡耕地、经果林分别对应图中()A.甲乙丙B.乙甲丙C.乙丙甲D.丙甲乙2.随着时间推移,该山区()A.水土流失加剧B.植物种类增加C.聚落向高海拔山区转移D.农业从业人口增加【答案】1.D 2.B【解析】1.根据材料,撂荒地是经耕种肥力下降后荒废的土地,在农业社会,由于生产技术水平低及人们环保意识低,撂荒地会越来越多,但随着社会发展,人与环境的关系协调,撂荒地增加速度趋缓甚至停滞、下降,据此,撂荒地对应图示中的丙;该地是山区,适合发展经果林,随着社会发展,经果林种植会越来越多,对应图示的乙线;山区陡坡垦荒会造成水土流失、生态恶化等问题,随着社会进步,坡耕地会减少,据此,图示中的甲线代表坡耕地。

据此分析本题选D。

2.结合图示信息可知,随着时间推移,该山区坡耕地减少,撂荒地减少、经果林增加,说明该山地采取了退耕还林的策略,林木覆盖率上升,水土流失减轻,植物种类增加,生态环境改善。

高海拔山区交通不便,居住条件较差,故聚落一般不会向高海拔山区转移;进入生态化-集约经营阶段后,科技成为社会发展的主要生产力,农业机械推广,智能设备大量应用,农业生产效率高,但农业从业人口会减少。

据此分析本题选B。

(2021·山东高三其他模拟)美国的玉米带位于北美五大湖以南的广大平原地区,是世界最大的玉米专业化农业生产区,出产了全球约40%的玉米。

大规模、高密度的玉米种植改变了当地的局部气候,形成了极度闷热的室外环境,出现了“玉米汗”现象。

据此完成下面小题。

3.“玉米汗”现象出现的原因可能是当地玉米()A.大量吸收短波辐射B.大量释放长波辐射C.密集种植降低风速D.蒸腾提升空气湿度4.“玉米汗”现象对当地产生的影响可能是()A.太阳辐射增多B.降水增多C.河流径流减少D.生物多样性减少【答案】3.D 4.B【详解】3.玉米作为植物吸收太阳辐射转化为生物能,并不能将大量短波辐射转化为长波辐射,排除A、B;玉米(相对于树木、建筑物和地形起伏等)植株不高,虽能降低近地面风速,但影响的范围和高度有限,难以形成大范围闷热环境,排除C;玉米带大规模种植玉米,蒸腾量巨大,导致大范围空气湿度增大,加剧闷热感,D对。

第六章人类与地理环境的协调发展1.1人地关系思想的演变1 人地关系的历史回顾2.直面环境问题(1)人类社会与地理环境的关系:人类的生存和发展要占据一定的空间,从环境中获取物质和能量。

人的新陈代谢和消费活动的放弃物要排放到环境中去。

人类影响环境,环境又反作用于人类社会(环境对人类的反馈作用)。

(2)环境问题的产生资源短缺、生态破坏:人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

表现:资源短缺主要有水资源、土地资源、矿产资源和能源,生态破坏主要有水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少。

环境污染:人类向环境排放的废弃物的数量超过了环境的自净能力,导致环境质量下降。

主要有大气污染、水污染、固体废弃物污染、土壤污染、核污染、放射性污染、海洋污染等。

(3)环境问题的地域差异第一聚落差异:城市主要表现为环境污染,乡村主要表现为生态破坏。

第二国家差异:发达国家的环境问题主要表现为过分消耗资源带来的环境问题。

发展中国家承受着发展和人口的双重压力,并且有污染转移,故环境问题更加严峻。

3.走向人地协调——可持续发展(1)环境问题的实质是发展问题,是在发展过程中产生的,必须在发展过程中解决。

(2)概念:可持续发展是既满足当代人的需求,又不危及后代人满足其需求的发展。

(3)内涵:生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的。

(4)基本原则:公平性、持续性、共同性。

1.2中国的可持续发展1.我国走可持续发展的必然性①庞大的人口压力②人均资源不足③深刻的环境危机2.实施可持续发展的途径(1)循环经济概念:循环经济以环境无害化技术为手段,以提高生态效益为核心,以环境友好方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的生态化。

原则:①资源输入减量化②资源再利用③使废弃物再生资源化(2)清洁生产清洁生产是从原料开采—生产制造---消费使用---废弃物处理的全过程来评估产品对环境的影响程度,克服了传统工业生产只重视末端治理的弊端。

专题5人类与地理环境的协调发展一、选择题2010年9月20日,台风“凡亚比”登陆福建漳浦,给惠州沿海带来东南风,东南风携大亚湾赤潮入侵惠东盐港,盐港2500多个网箱鱼类因缺氧在3天内死亡。

据此回答1~2题。

1.下列说法不正确的是()A.赤潮是水体富营养化的结果B.含磷洗涤剂的广泛使用与排放是引发赤潮的主要原因之一C.在封闭的海湾更易发生赤潮D.赤潮的发生是与人类活动无关的自然现象2.下列水域中,最容易发生赤潮的是()A.杭州湾B.莱州湾C.辽东湾D.珠江口【答案】 1.D 2.D【解析】第1题,赤潮是在特定环境条件下产生的,相关因素很多,但其中一个极其重要的因素是海洋污染。

大量含磷的污水排入海水中,促使海水富营养化,是赤潮发生的重要物质基础。

封闭的海湾,与外界水体交换少,更容易发生赤潮。

选D。

第2题,比较四个海湾,珠江口附近地区经济比较发达,排放含磷的废水较多。

选D。

工业化时代,人类社会对环境的影响越来越显著,环境的变化影响人类的生活。

据此完成3~4题。

3.我国云南某地的大理石雕像天长日久变得“面目残破”。

此现象的成因与下列哪一现象的成因相同()A.瑞典的无鱼湖B.夏季购买防晒霜的人越来越多C.目前全球变暖的趋势越来越明显D.城市正午空气质量好于清晨时的空气质量4.为保证城市拥有良好的大气环境,河北省某城市市长调整了下列工业部门,其中不恰当的是()A.将化工厂迁至城市的东北远郊B.将钢铁厂迁至城市的西南远郊C.将酿造厂迁至城市的东南近郊D.将火电厂迁至城市的西南近郊【答案】 3.A 4.C【解析】第3题,我国云南大理石雕像变得面目全非,是酸雨的腐蚀造成的,瑞典的无鱼湖形成是受酸雨污染导致的,故A项正确;夏季购买防晒霜主要是为了防止太阳紫外线的辐射,属于臭氧空洞问题,故B项错误;全球气候变暖主要是人类排放大量温室气体造成的,故C项错误;城市一天中空气质量与酸雨无关,故D项错误。

第4题,化工厂、钢铁厂、酿造厂、火电厂主要是产生大气污染,河北省位于我国季风区,夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,因此应把有大气污染的企业建在与季风风向垂直的西南或东北郊外,故C 项符合题意。

第30讲环境问题与可持续发展2017版课程标准内容要求2017级四省市教学内容建议运用资料,描述人类面临的主要环境问题,解释协调人地关系和可持续发展的主要途径[水平1-4]1.运用资料,归纳人类所面临的主要环境问题[综合思维、区域认知、地理实践力]2.运用资料,说出协调人地关系和可持续发展的主要途径[人地协调观、综合思维][知识体系构建][主干知识整合]一、人地关系及环境问题的成因二、人类所面临的主要环境问题1.主要的环境问题问题资源短缺生态破坏环境污染表现水资源、土地资源、矿产资源和能源等短缺水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、放射性污染、海洋污染等地域差异发达国家更突出农村地区、发展中国家严重城市地区、发达国家严重形成过度消耗资源利用资源的方式不当或过度交通、工业活动和居住地过分原因开采密集,造成污染物集中[易误辨析] 1.发展中国家的环境问题比发达国家严重的原因有哪些?提示人口增长过快;发达国家将污染严重的工业转移到发展中国家,而发展中国家没有足够的能力治理.2.全球性环境问题(1)全球变暖(2)臭氧层破坏(3)酸雨三、可持续发展1.可持续发展的基本内涵和原则(1)可持续发展的内涵。

①图中A表示经济系统,B表示社会系统,C表示生态系统。

②在可持续发展复合系统中,生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的。

(2)可持续发展的原则:公平性原则、持续性原则、共同性原则。

[易误辨析] 2。

清朝的康熙皇帝在圣旨中说:“盛世滋丁,永不加赋”.这种做法违背了可持续发展的哪一原则?提示违背了持续性原则。

人类应做到合理开发和利用自然资源,保持适度的人口规模,处理好发展经济和保护环境的关系.2.协调人地关系的途径3.中国实施可持续发展的重要途径考点一人类所面临的主要环境问题【例1】(2015·重庆文综)马尔代夫是以旅游业为支柱产业的著名岛国。

2014年12月4日,马累海水淡化厂设备损毁导致该岛淡水供应中断。

人类与地理环境的协调发展(知识讲解)考点解读考点提示人地关系思想的历史演变人类所面临的主要环境问题可持续发展的基本内涵;协调人地关系的主要途径走可持续发展之路复习建议理解不同阶段的人地关系、状况、环境问题及其产生的原因理解并掌握人类所面临的主要环境问题及其产生的原因和地区差异理解可持续发展的概念、内涵、原那么理解中国可持续发展道路的必然性;掌握中国可持续发展的途径知识清单【一】人地关系的历史回顾1.采集渔猎时代:人类与环境保持着一种原始的________关系,人类对环境既崇拜又________。

2.农业文明时代:人类与环境的______明显增强,环境遭到____ __,但人类对人地关系开始有了______的萌芽。

3.工业文明时代:人类提出〝________〞的口号,试图成为自然的主宰,人地关系全面呈现________,人地矛盾迅速________。

【二】人类面临的环境问题1.环境问题的产生(1)人类向环境索取资源的速度________了资源本身及其替代品的再生速度时,便会出现资源________、________等问题。

(2)人类向环境排放废弃物的数量超过环境的________时,形成__ _____。

2.环境问题产生的原因主要是________和片面地追求________。

3.环境问题的危害(1)全球性的环境问题,已经危及________。

(2)局域性的环境问题,有些已演变成________,成为制约______ __和危害________健康的重要因素。

4.人类面临的主要环境问题(1)全球气候变暖:人类大量燃烧______,向大气排放了大量____ __,由此增强的______效应加剧气候变暖。

(2)臭氧层破坏:________的大量排放导致臭氧减少。

(3)大气污染与酸雨:大气污染的主要污染源是燃煤和汽车______ __;酸雨是指pH小于________的降水。

5.环境问题的表现形式(1)城市主要表现为________,农村主要表现为________。

(2)发达国家主要有因过分消耗________带来的环境问题,发展中国家的环境那么承受着________与________的双重压力。

【三】走向人地协调——可持续发展1.可持续发展的概念:既满足当代人的需求,而又不危及______ __人满足其________的发展。

2.可持续发展的内涵:________持续发展、________持续发展和社会持续发展。

三者相互联系、相互________,共同组成一个系统。

3.可持续发展的三个原那么:________原那么、持续性原那么、________原那么。

4.可持续发展思想的提出:(1)1972年的〝人类环境会议〞上提出了________与________、生态的协调发展;(2)1987年«我们共同的未来»提出了________的定义;(3)1992年的〝环境与发展大会〞通过了«____ ____»。

(4)中国于1994年颁布了«________»。

【四】通向可持续发展的道路1.转变观念发展观、资源观、________观、伦理道德观、________观的转变。

2.调整行为包括政府行为、市场行为和________行为。

【五】中国的可持续发展实践1.中国走可持续发展道路的必然性(1)庞大的人口压力:庞大的________,尤其是________的人口。

(2)严重的资源短缺:人均资源________、利用率________,加剧了________程度。

(3)深刻的环境危机:环境污染以________为中心向________蔓延,________范围仍在扩大,程度在加剧。

2.实施可持续发展的途径——发展循环经济(1)特点:以________技术为手段,以提高________效益为核心,以________方式利用经济资源和环境资源,实现经济活动的________。

(2)在工业经济结构调整中,推行________生产,从原料开采—生产制造—消费使用—废弃物处理的全过程来评估产品对________的影响程度,提高________效益和________效益,实现工业的________。

(3)在农业经济结构调整中,推行________农业,形成生态上和经济上的________,实现农业的可持续发展。

参考答案平衡依赖对抗性破坏科学征服自然不协调激化超过短缺生态破坏自净能力环境污染人口增长经济增长人类生存社会公害经济发展人体矿物燃料二氧化碳温室氟氯烃尾气5.6 环境污染生态破坏资源发展人口后代需求能力生态经济制约公平性共同性社会发展环境可持续发展21世纪议程中国21世纪议程环境消费个人人口基数低素质不足低短缺城市农村生态破坏环境无害化生态环境友好生态化清洁环境环境经济可持续发展生态良性循环考点聚焦考点一人地思想关系的历史演变【典型例题】以下图是〝人类不同发展阶段就业结构变化图〞。

读图回答1~2题。

1.符合人类社会发展先后顺序的是( )A、①④②③B、①②③④C、①③②④D、②①③④2.②阶段人地关系的特点表现为( )A、人类与地理环境建立平等友好、互惠共生、和谐互进的伙伴关系B、人类认识自然、改造自然的能力很低,只能被动地适应环境C、人类对自然地理环境的依赖性很大,地理环境对人类社会发展的影响也很大D、人类单纯地把地理环境看成人类活动的场所和开发的对象解析:主要考查人地关系的相关知识。

第1题,人类社会的发展是从原始社会到农业社会再到工业社会,最后是未来社会。

在原始社会时期,人类活动以狩猎、采集为主,农业社会以种植业为主,工业社会以工业和农业为主,到未来社会,以知识劳动为主。

第2题,在②阶段即工业社会阶段,人类大量地开发和利用自然资源,单纯地将地理环境看成人类活动的场所和开发的对象。

答案:1.A 2.D考点二人类所面临的主要环境问题环境问题的产生人类和环境之间有着怎么样的关系呢?我们就从你早上起床到上学这个过程分析一下你是如何与环境发生关系的。

例如:刷牙洗脸与水资源,做早饭与能源,上厕所与废弃物,汽车与能源和废弃物等等。

你在不断地从环境中获取物质和能量,同时把废弃物排放到环境中。

你可以考虑一下我们的工业生产和农业生产是不是也是这样一个过程呢。

向环境索取和排放的同时,环境也会把他所受到的影响反过来作用于人类,这种作用有一定的滞后性,也就是说环境是有一定的忍耐力的。

但是当人类的影响超过了环境的限度时,环境是一定会惩罚人类的,这时就出现了环境问题。

【典型例题】以下图所示国家人口稠密,经济以传统农牧业为主,森林覆盖率为2 9%。

说明该国面临的主要生态环境问题及人为原因。

解析:根据题目信息提取、分析,由于该国〔尼泊尔〕人口稠密,经济以传统农牧业为主,加上山地地形为主,必然导致过度开垦、坡地耕作等不合理的农业生产方式,以及对生活能源需求而产生的过度樵采现象,结果产生森林破坏、水土流失等生态环境问题。

答案:主要生态环境问题:森林破坏和水土流失。

人为原因:人多地少〔人均耕地少〕,〔经济落后〕以传统农牧业为主,生活能源需求大,〔对生态环境的压力很大〕。

环境问题的分类及地区差异环境问题按照表现分为环境污染和生态破坏。

环境问题在区域表现上看,城市地区和乡村地区的环境问题有差异,城市地区,由于交通、工业活动和人口过分集中,造成了污染物的集中。

环境问题主要表现为环境污染,如大气污染、水污染、噪声污染等;乡村地区,因利用资源方式不当或强度过大,环境问题主要表现为生态破坏,如水土流失、荒漠化、土壤盐碱化、森林减少等。

发展中国家和发达国家的环境问题的主要表现也有差异,发展中国家以生态破坏为主,发达国家以环境污染为主。

且当前发展中国家的环境问题比发达国家严重。

但这并不是说乡村地区或发展中国家就只有生态破坏,城市地区或发达国家就只有环境污染。

另外,当前人类的不少环境问题的影响都具有全球性,如温室效应、酸雨、热带雨林的破坏、海洋污染、国际性河流的上游被污染等。

环境问题产生的主要原因我们以海平面上升为例来分析一下环境问题产生的原因:全球变暖是由于二氧化碳增多产生的,二氧化碳增多一方面是大量燃烧化石燃料,化石燃料使用的增多一方面是人口的增加取暖、做饭等生活应用,另一方面大量燃煤燃油设备的使用,片面追求经济的增长;二氧化碳增多的另一个原因是大量砍伐树木,树木砍伐主要是两个原因,一是为了卖钱获取经济利益,二是为了毁林开荒,前者是对经济利益的片面追求,后者是对资源的不合理利用〔热带雨林的原始迁移农业〕。

由此可见,环境问题的产生主要有三个原因:人口的压力、资源的不合理利用、片面追求经济的增长。

由于受生产力发展水平的制约和受社会、经济、自然等因素的影响,现在世界上人口增长仍然很快。

由于世界人口增长过快,而产生了一系列的后果:粮食供应不足、就业问题严重、人民生活贫困、产生对资源环境持久的压力,引发出人口与资源环境发展之间的矛盾。

随着世界人口持续增长和经济迅速发展,人类对自然资源的需求量越来越大,这就使得人类对自然资源进行大规模的开采消耗,这必然导致资源基础的削弱、退化、枯竭。

确保资源基础的可持续利用,已成为社会经济持续发展所面临的严重问题。

以单纯的消费资源和追求经济数量增长的传统发展模式正威胁着资源的可持续利用,必须以较低的资源代价保持社会经济的持续发展。

人类生活质量的提高有时就是以牺牲环境为代价的。

我们以水资源为例,洗衣服最省水的方式就是用搓板,洗衣机就要费水一些,半自动的洗衣机就要比全自动的省水,波轮式的就要比滚筒式的省水。

随着生活质量的提高,对水资源的用量越来越大。

由于人类对可再生资源的开发率超过其循环再生的速度,对于不可再生资源的开采超过其蕴藏量,导致资源短缺。

由于资源的不合理开发利用,导致对资源的破坏,如土地荒漠化、野生动植物的灭绝等。

由于水体受到污染,导致水资源失去利用价值。

资源问题还表现在资源供需不平衡上:一是全球有限资源的总供给与人类发展对资源总需求之间的不平衡;二是资源的生产和消费之间的地区分布不平衡;主要表现在发展中国家与发达国家在资源拥有消费上的不平衡。

由于大多数发展中国家人均耕地面积远少于发达国家,单位面积供养人口的能力低,而人口增长快,导致发展中国家对粮食需求远高于耕地资源的供给能力,需要进口粮食;而美国、加拿大、法国等发达国家耕地资源供给能力远大于国内市场的需求量,可以大量出口粮食。

由于发达国家对矿产资源的消费量高,导致大多数国家能源自给率低,而依赖发展中国家的供给。

由此可见,全球资源供需地区上的不平衡是一个突出问题。

【典型例题】马尔代夫是以旅游业为支柱产业的著名岛国。

2019年12月4日,马累海水淡化厂设备损毁导致该岛淡水供应中断。