中医骨伤科学历史悠久讲解

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:5

中西医结合骨伤科学:历史与发展中医具有悠久的历史和丰富的理论体系,强调整体观念和个体化治疗,而西医则注重科学方法和临床实证。

中西医结合骨伤科学最早起源于中国,通过将中医药与西医技术相结合,致力于提供更全面、个性化的骨伤治疗方案。

一、中医骨伤治疗的历史古代中医骨伤治疗的起源可以追溯到几千年前。

早在中国古代,人们就开始探索和实践治疗骨伤的方法。

根据古籍记载,古代中医骨伤治疗主要有两个来源:经验总结和理论探讨。

传统中医对骨伤的理论探讨主要基于中医的整体观念和阴阳五行理论。

中医认为,骨伤与人体的脏腑、经络、气血等相互关联,因此治疗骨伤需要综合考虑全身状况。

另外,中医还强调治疗应因人而异,根据不同个体的体质特点制定针对性的方案。

以往中医骨伤疗法的特点和应用多样。

包括推拿按摩、拔罐、艾灸、热敷、草药外敷等传统手段,以及针灸、中药内服、牵引、夹板固定等。

等治疗方法。

这些方法在治疗骨折、关节扭伤、软组织损伤等方面有着丰富的经验和独特的效果,被广泛应用于中医骨伤治疗实践中。

古代中医骨伤治疗的起源源远流长,并积累了丰富的经验和理论。

这些传统方法对于改善骨伤患者的症状、促进康复起到了重要的作用,在中西医结合骨伤科学的发展过程中,仍具有一定的借鉴意义。

二、西医骨伤科学的发展历程早期西医对骨伤的研究和治疗方法可以追溯到古希腊和古罗马时期。

早期的西医主要通过解剖人体和观察骨折患者的病例,逐渐探索和理解骨骼结构和骨折的治疗方法。

随着科学技术的进步和医学知识的积累,骨伤科技术和手术在近代得以迅速发展。

X射线成像技术的发明和应用,为骨折和骨损伤的准确诊断和定位提供了重要工具。

此外,骨伤科手术技术的创新也为骨折固定、关节置换、骨移植等复杂手术提供了可靠的方法。

西医骨伤科学在临床上取得了显著的应用和成就。

通过精确的诊断和治疗,西医骨伤科学能够恢复骨折的正常解剖结构、促进骨骼的愈合和功能恢复。

例如,骨折固定手术可以稳定骨折部位,帮助骨组织重新生长;关节置换手术可以有效缓解关节疼痛和改善患者的生活质量。

中医骨科历史中医骨科是中医学的重要组成部分,其历史悠久,源远流长。

以下简要介绍中医骨科的发展历程、古代中医骨科诊疗技术、骨病病因与病理、中药治疗骨病、推拿与按摩在骨科的应用、针灸与骨科治疗以及骨科疾病的预防与调护等方面。

一、中医骨科发展史中医骨科最早可以追溯到春秋战国时期,当时已有对于骨折、脱位等骨病的记载。

随着时间的推移,中医骨科逐渐发展壮大,尤其在明清时期,中医骨科诊疗技术取得了巨大的进步。

到了现代,中医骨科与现代医学相结合,形成了独特的诊疗体系,为众多骨病患者提供了有效的治疗手段。

二、古代中医骨科诊疗技术古代中医骨科诊疗技术主要包括正骨手法、外固定和练功疗法等。

正骨手法是治疗骨折和脱位的主要方法,通过手法复位使骨骼恢复正常的位置和功能。

外固定技术则是在骨折部位使用木板、竹片等固定材料,以保持骨折部位的稳定。

练功疗法则是通过特定的锻炼来帮助患者恢复关节功能。

三、骨病病因与病理中医认为,骨病的病因主要包括外因和内因两个方面。

外因包括外伤、跌打损伤等外部因素导致的骨骼损伤;内因则包括体质虚弱、肝肾不足等内在因素导致的骨骼病变。

病理方面,中医认为骨骼病变是由于气血运行不畅、痰瘀互结等原因引起的。

四、中药治疗骨病中药治疗骨病是中医骨科的重要特色之一。

根据不同的骨病,中医采用不同的中药进行治疗。

例如,对于骨折早期,中医常用活血化瘀的药物来促进血液循环、消肿止痛;对于骨折后期,则采用补益肝肾的药物来促进骨骼愈合。

此外,中药还可以配合外敷、熏洗等方法进行治疗。

五、推拿与按摩在骨科的应用推拿与按摩是中医骨科的另一种重要治疗方法。

通过推拿与按摩,可以缓解肌肉紧张、促进血液循环、舒缓疼痛。

在骨折后期,推拿与按摩还可以帮助患者恢复关节功能。

此外,对于一些慢性骨病,如颈椎病、腰椎间盘突出等,推拿与按摩也有很好的疗效。

六、针灸与骨科治疗针灸是中医传统的治疗方法之一,在骨科中也有广泛应用。

针灸可以刺激穴位、调和气血,从而缓解疼痛、促进骨骼愈合。

中医骨伤科普全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:中医骨伤科是一种古老而又独特的中医学科,主要研究和治疗各种骨骼和关节的疾病、创伤和疼痛。

在中国几千年的历史发展中,中医骨伤学在临床实践中积累了丰富的经验和独特的治疗方法,深受人们的喜爱和信任。

中医骨伤学主要包括以下内容:一、理论基础中医骨伤学的理论基础主要是阴阳五行学说、经络学说和脏腑学说。

根据中医理论,人体的骨骼和关节是由经络贯穿,并受到脏腑气血的调控。

骨骼关节的疾病主要是由于气血阻滞、痰湿痰热等病因引起的。

治疗骨伤病症需要根据病因病机,综合运用针灸、推拿、中药等疗法,调和阴阳五行,恢复正常的脏腑气血运行。

二、常见疾病中医骨伤科主要治疗各种骨骼和关节的疾病,如骨折、脱位、关节疼痛、骨质增生等。

关节疼痛是中医骨伤科最常见的疾病之一,例如颈椎病、腰椎间盘突出、骨关节炎等。

中医骨伤科治疗关节疼痛主要是通过调理气血、活血化瘀、理气止痛,达到镇痛、消炎、促进软组织修复等效果。

三、治疗方法中医骨伤科治疗方法主要包括针灸、推拿、中药疗法和运动疗法等。

针灸是中医骨伤科的核心疗法之一,通过在穴位用针刺激来调节气血,恢复经络畅通,达到疼痛缓解、活血化瘀的效果。

推拿则是通过按摩、揉捏等手法来调理筋骨,舒筋活络。

中药疗法是中医骨伤科治疗的重要组成部分,常用活血化瘀、调气止痛的方剂。

运动疗法也是中医骨伤科的重要治疗手段,可以通过适当的运动来增强肌肉力量,提高关节稳定性,促进软组织修复。

四、预防保健中医骨伤科强调疾病的预防和保健,认为“病从口入,祸从口出”,要做到“饮食有节、心情愉快、适度运动、保持正常的作息时间”。

定期进行中医推拿、针灸保健也是预防骨伤疾病的有效方法。

中医骨伤科是一门深具中华文化传统特色的学科,具有独特的理论体系和治疗方法,广泛应用于各种骨伤疾病的治疗。

在现代社会,中医骨伤科在继承传统的基础上,不断探索创新,为人们的健康和生活贡献着自己的力量。

第二篇示例:中医骨伤科是中医学中的一个重要分支,专门研究和治疗各种骨折、脱位、肌肉损伤等骨伤问题。

中医骨伤科学古老智慧现代应用中医骨伤科学,作为中医学的重要组成部分,承载着千年的智慧和实践经验。

它不仅是一门治疗骨伤疾病的医学学科,更是中华民族传统文化的瑰宝。

在现代医学飞速发展的今天,中医骨伤科学依然闪耀着独特的光芒,为人们的健康贡献着力量。

中医骨伤科学的历史可以追溯到远古时代。

早在《黄帝内经》中,就有关于骨伤治疗的理论记载。

随着时间的推移,历代医家在实践中不断总结和完善,形成了一套系统而独特的治疗方法。

其中,正骨手法、中药外敷内服、针灸推拿等疗法,经过千百年的传承和发展,至今仍被广泛应用。

正骨手法是中医骨伤科学的核心技术之一。

它通过手法的运用,对骨折、脱位等进行复位和固定。

与现代手术治疗相比,正骨手法具有创伤小、恢复快、费用低等优点。

例如,对于常见的桡骨远端骨折,中医正骨手法可以在不切开皮肤的情况下,通过手法牵引、旋转、折顶等操作,使骨折端恢复正常位置,然后用小夹板或石膏固定。

这种治疗方法不仅避免了手术带来的创伤和风险,而且患者能够在较短的时间内恢复关节功能。

中药在中医骨伤治疗中也发挥着重要作用。

中药外敷可以消肿止痛、活血化瘀,促进伤口愈合;内服中药则可以调理气血、强筋壮骨,提高身体的抵抗力和修复能力。

比如,在骨折早期,常用桃仁、红花、赤芍等活血化瘀的中药,以减轻肿胀和疼痛;在骨折后期,则使用熟地、当归、杜仲等补肝肾、强筋骨的中药,帮助骨折愈合和恢复功能。

针灸推拿也是中医骨伤治疗的常用方法。

针灸通过刺激穴位,调节经络气血的运行,达到止痛、消肿、促进恢复的目的。

推拿则可以松解肌肉痉挛,改善局部血液循环,帮助关节恢复活动度。

对于骨折后长期卧床导致的肌肉萎缩、关节僵硬等并发症,针灸推拿往往能取得良好的效果。

在现代社会,中医骨伤科学与现代医学相互融合,共同为患者服务。

现代影像学技术如 X 光、CT、MRI 等,为中医骨伤诊断提供了更准确的依据。

中医骨伤医生可以在了解患者骨骼、肌肉、韧带等损伤情况的基础上,结合中医的辨证论治,制定更加个性化的治疗方案。

中医骨伤科简介骨伤科中医骨伤科学是研究防治人体皮肉、筋骨、气血、脏腑经络损伤与疾患的一门科学。

在古代属"折疡"、"金镞"等范畴。

历史上本科有"金疡"、"接骨"、"正骨"、"伤科"等不同称谓。

中医骨伤科学历史悠久,是在我国各族人民与外伤疾患长期斗争中创造和发展起来的,并形成了丰富的理论体系,成为一门独立的学科,是中国医学的重要组成部分,为中华民族的繁衍昌盛和医学的发展作出了贡献。

特点:相对于西医骨科,具有下面特点:1.功能复位,相对于“解剖复位”,更强调功能上尽量接近伤前标准。

2.“简、便、验、廉”,成本相对低廉,器械不是特别昂贵,对医生要求很高。

3.“动静结合”,注重功能康复。

历史:从我国医学分科的演变,可以看出中医骨伤科发生和发展的变化。

在周代,医学分为四门:食医(营养医)、疾医(内科)、疡医(外科)和兽医。

疡医又分为:肿疡、溃疡、金疡和折疡,而骨伤科就直接包含后两疡,同时前两疡(肿疡、溃疡)中如骨肿瘤和骨的慢性感染与骨伤科也是有关系的,看来古代的疡医主要是指骨伤科了。

隋代太医署曾将骨伤科的治疗和教学任务一度归于按摩科中,并一直延续至唐代,说明骨伤科已首次升入太医院的教学殿堂。

宋代分为九科,其中疮肿兼折疡和金镞兼书禁二科系属于骨伤科范畴。

元代十三科有正骨兼金镞科。

明代十一科中将接骨科改为正骨科,而除去金镞。

清代为分为正骨科和伤科。

民国后,南方称伤骨科,北方称骨伤科。

新中国成立后,直至近十几年才统称为骨伤科。

相关著作:《五十二病方》描述了“伤痉”临床表现,是破伤风最早记载;应用水银膏治疗外伤感染,是水银用于外伤科最早记载。

《肘后救卒方》最早记载了下颌关节脱位手法整复手法;记载用竹夹板固定。

《诸病源候论》提出清创四要:清创要早,清创要彻底,要正确分层缝合,要正确包扎。

《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部伤科专著。

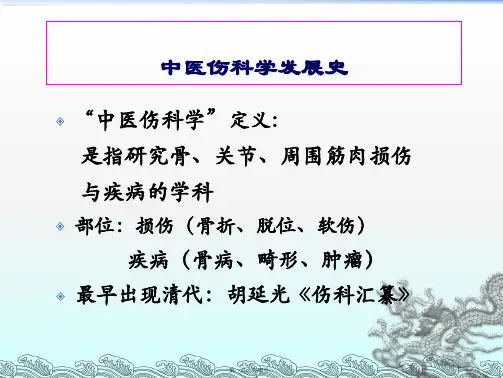

中医骨伤科发展简史中医骨伤科是研究防治人体皮、肉、筋、骨损伤与疾患的一门科学。

古属"折疡"、"金镞"范畴,又称"接骨"、"正体"、"正骨"、"伤科"等。

中医骨伤科历史悠久,源远流长,是中华各族人民长期与骨伤疾患作斗争的经验总结,具有丰富的学术内容和卓著的医疗成就,是祖国医学重要的组成部分,对中华民族的繁衍昌盛和世界医学的发展产生了深远的影响。

中医骨伤科的起源(远古~公元前21世纪)中华民族是世界上最古老最富有创造性的民族之一。

早在170万年前,"元谋猿人"就在我国西南地区的土地上生活、劳动和发展着。

70万年前,"北京猿人"已能制造粗糙的石器和原始骨器工具,在原始人居住的山洞里发现很厚的灰烬与用火烧过的兽骨,证明"北京猿人"已学会用火。

20万年前"河套人"时期,石器有了很大进步,并已发明了人工取火。

在烘火取暖和烤炙食物的基础上,人们发现热物贴身可以解除某些病痛,产生了原始的热熨疗法。

原始人在对付大自然灾害及抗击猛兽侵袭时,经常造成创伤,人们在伤处抚摸、按压以减轻症状,经过长期实践,摸索出一些简易的理伤按摩手法;对伤口则用树叶、草茎及矿石粉等裹敷,逐渐发现具有止血、止痛、消肿、排脓、生肌、敛疮作用的外用药物,这便是外治法的起源。

在原始社会,由于生活环境恶劣,人们常患筋骨痹痿之疾,《吕氏春秋·古乐》曰:"昔陶唐氏之始,阴多滞伏而湛积,水道壅塞,不行其原,民气郁阏而滞着,筋骨瑟缩不达,故作为舞以宣导之。

"这反映古代人已采用舞蹈祛邪解郁,舒展筋骨,由此便逐渐产生导引法。

在旧石器时代晚期和新石器时代,古代人已经能够制作一些较精细的工具,如砭刀、骨针、石镰等。

《山海经·东山经》曰:"高氏之山,其上多玉,其下多箴石。

中医骨伤科学历史悠久,渊源流长,经过数千年的发展,其在理论、诊断、治疗及研究方面都取得啦长足的进步,为保障人民群众身体健康作出了突出贡献,现将其发展历程做一简述。

一.发展历程1.1840年(鸦片战争)前这是在中医发展史上最迅速的时期,由于中医在治疗及预防疾病中处于统治地位,中医骨科得以迅速发展,从原始社会及奴隶社会的萌芽,到隋唐宋元时期的发展,再到明清时期的兴盛,中医骨科的基础理论、诊疗技术及研究得以不断完善。

1.1 基础理论方面早在殷商时期(公元前16世纪),甲骨文即有骨折的描述[5],春秋战国时期,学术思想活跃,代表性著作《内经》,详细记载了人体解剖、生理、病理等基础理论,其阐发的肾主骨、肝主筋、脾主肌肉、气伤痛、行伤肿等学说,奠定了中医骨伤科的理论基础,随后的《神农本草经》,载骨伤科药物近100种,奠定了骨科用药基础,《伤寒杂病论》创理、法、方、药结合的辨证论治方法,为骨伤科内用药用药原则奠定了坚实的基础,隋唐时期,巢元方《诸病源候论》列有“金疮伤筋断骨侯”“金疮筋急相引痛”等专门症候[1],进一步深化啦骨科筋伤的理论,唐·孙思邈《备急千金要方》、《备急千金翼方》对骨伤科内用药有啦新的发展,唐·蔺道人《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部骨伤科专著,,其从病因、病理上对骨科疾病进行阐述,进一步深化了骨科理论,宋金元时代,出现了学术上争鸣局面,张元素《医学启源》总结了治疗骨伤的引经药;张从正《儒门事亲》主张采用攻下逐瘀法治伤;李杲《医学发明》创制疏肝活血逐瘀的方药——复元活血汤;张洁古《活法机要》提出骨伤的三焦辨证方法;朱震亨提倡养阴疗法,对骨伤科的继承、发展产生啦深远影响,其后,朱楠《普济方》辑录大量骨伤科方药,李时珍《本草纲目》载药1892味,其中骨伤药物170余种,进一步深化啦骨伤科内外用药基础,薛己《正体类要》重视整体疗法,创“气血学说”,使骨伤科辨证理论有啦新的突破,清代·吴谦《医宗金鉴·正骨心法要旨》总结了清朝以前的正骨经验,提出正骨八法,其理论基础影响至今。

中医骨伤科学古老智慧照耀现代医学中医骨伤科学,这门承载着千年智慧的学科,宛如一颗璀璨的明珠,在医学的长河中熠熠生辉。

它不仅蕴含着古人对人体骨骼与筋肉损伤的深刻洞察,更凭借其独特的理论体系和治疗方法,为现代医学的发展提供了宝贵的启示和借鉴。

中医骨伤科学的历史可以追溯到远古时代。

早在春秋战国时期,就有了关于骨伤治疗的记载。

《黄帝内经》这部中医经典著作中,已经对人体骨骼、关节、筋肉的生理病理有了初步的阐述。

随着时间的推移,历代医家不断积累经验,逐渐形成了一套完整的中医骨伤科学体系。

中医骨伤科学的理论基础深厚而独特。

它强调人体是一个有机的整体,骨骼、筋肉、经络、气血之间相互关联、相互影响。

例如,骨折不仅仅是局部骨骼的损伤,还可能导致气血瘀滞、经络阻塞,进而影响全身的气血运行。

因此,在治疗骨伤时,中医不仅注重局部的复位固定,更注重调理整体的气血经络,以促进损伤的修复和康复。

中医治疗骨伤的方法丰富多样,独具特色。

手法复位是中医骨伤治疗的重要手段之一。

医生通过巧妙的手法,触摸感知骨折的移位情况,然后运用巧劲将骨折断端复位。

这种方法避免了手术带来的创伤,减少了并发症的发生。

小夹板固定也是中医的一大特色。

与现代的石膏固定相比,小夹板具有更好的透气性和灵活性,能够根据肢体的肿胀情况随时调整松紧度,有利于血液循环和骨折愈合。

中药在中医骨伤治疗中也发挥着重要作用。

内服中药可以活血化瘀、消肿止痛、续筋接骨。

外用中药则能够通过熏洗、敷贴等方式,直接作用于损伤部位,促进局部的血液循环,加速组织修复。

例如,桃仁、红花、当归等活血化瘀的中药常用于骨折初期,以消除肿胀和瘀血;而续断、骨碎补、自然铜等则有助于促进骨折的愈合。

针灸也是中医骨伤治疗的常用方法之一。

通过针刺穴位,可以调节气血、疏通经络,缓解疼痛和肌肉痉挛。

特别是在骨折后期的康复阶段,针灸能够帮助恢复肢体的功能,提高患者的生活质量。

中医骨伤科学的优势不仅体现在治疗方法上,还在于其注重预防和康复。

中医骨伤科最早的专著一、引言中医作为中国传统医学的重要组成部分,具有悠久的历史和独特的理论体系。

而中医骨伤科作为中医学的重要分支之一,是研究和治疗骨伤疾病的学科。

本文将探讨中医骨伤科最早的专著,并对其内容、意义和影响进行综合分析。

二、发展背景中医骨伤科的起源可以追溯到古代中国,最早的骨伤治疗方法是膏药敷贴和按摩推拿。

随着时间的推移,人们对骨伤的认识逐渐加深,并形成了一整套相应的理论和诊疗方法。

这些理论和方法传承至今,为中医骨伤科的发展奠定了坚实的基础。

三、中医骨伤科最早的专著中国历史上最早的中医骨伤科专著可以追溯到《黄帝内经》和《伤寒论》等经典著作。

这些著作系统地总结了古代医家的临床经验和骨伤治疗方法,对中医骨伤学的发展起到了积极的推动作用。

1. 《黄帝内经》《黄帝内经》是中医学的经典之一,分为《素问》和《灵枢》两部分。

其中,《灵枢》第十篇《骨度》具有较高的参考价值。

此篇主要介绍了骨骼的构造、发育和病理变化,并提出了以骨伤治疗为基础的一些理论观点。

2. 《伤寒论》《伤寒论》是张仲景创作的一部中医临床专著,其中《伤寒论·太阳病论》对骨伤疾病的诊断和治疗提供了一定的指导。

这部专著不仅总结了大量的治疗经验,还提出了许多骨伤治疗的原则和方法。

3. 《金匮要略》《金匮要略》是王叔和的著作,被认为是中医骨伤科的经典之作。

此书以临床实践为基础,系统总结了骨伤治疗的方法和经验,为中医骨伤学的发展作出了巨大贡献。

4. 《医宗金鉴》《医宗金鉴》是明代吴鞠通编纂的一部综合性医学专著,收录了大量骨伤疾病的诊断和治疗方案。

此书详细介绍了骨伤的分类、诊断和治疗原则,对中医骨伤科的研究具有重要意义。

四、专著的意义和影响中医骨伤科最早的专著为后世医家提供了丰富的经验和宝贵的参考,对中医骨伤学的发展产生了深远影响。

1.理论体系的形成:这些专著为中医骨伤科的理论建立提供了坚实基础,规范了骨伤疾病的分类和诊断标准。

2.诊疗方法的创新:这些专著总结了大量的临床经验和治疗方法,为中医骨伤科的实践提供了指导,并积极探索了新的治疗模式和手段。

中医骨伤科学概论

中医骨伤科学是研究防治人体皮肉、筋骨、气血、脏腑、经络等各种损伤性疾病和骨关节疾病的一门科学。

中医骨伤科学的历史可以追溯到古代,经过几千年的发展,形成了独特的理论体系和治疗方法。

中医骨伤科学的理论基础包括阴阳五行学说、经络学说、气血津液学说等,这些理论指导着中医骨伤科医生对骨伤疾病的诊断和治疗。

中医骨伤科学的治疗方法包括手法治疗、药物治疗、针灸治疗、固定治疗等。

其中,手法治疗是中医骨伤科学的特色之一,包括正骨手法、推拿手法等,通过手法调整骨关节的位置和功能,达到治疗疾病的目的。

药物治疗则是通过中药的内服和外用,达到活血化瘀、舒筋活络、止痛消肿等作用。

针灸治疗则是通过针刺穴位,调节人体气血运行,促进疾病的康复。

固定治疗则是通过固定骨折或脱位的部位,促进骨折的愈合和关节的稳定。

中医骨伤科学在临床上应用广泛,不仅可以治疗各种骨伤疾病,如骨折、脱位、颈椎病、腰椎间盘突出症等,还可以治疗一些内科疾病,如中风后遗症、面瘫等。

总之,中医骨伤科学是一门独特而重要的学科,它不仅在中医临床中占有重要地位,也为现代医学提供了一些新的思路和方法。

中医骨伤科学历史悠久,渊源流长,经过数千年的发展,其在理论、诊断、治疗及研究方面都取得啦长足的进步,为保障人民群众身体健康作出了突出贡献,现将其发展历程做一简述。

一.发展历程1.1840年(鸦片战争)前这是在中医发展史上最迅速的时期,由于中医在治疗及预防疾病中处于统治地位,中医骨科得以迅速发展,从原始社会及奴隶社会的萌芽,到隋唐宋元时期的发展,再到明清时期的兴盛,中医骨科的基础理论、诊疗技术及研究得以不断完善。

1.1 基础理论方面早在殷商时期(公元前16世纪),甲骨文即有骨折的描述[5],春秋战国时期,学术思想活跃,代表性著作《内经》,详细记载了人体解剖、生理、病理等基础理论,其阐发的肾主骨、肝主筋、脾主肌肉、气伤痛、行伤肿等学说,奠定啦中医骨伤科的理论基础,随后的《神农本草经》,载骨伤科药物近100种,奠定啦骨科用药基础,《伤寒杂病论》创理、法、方、药结合的辨证论治方法,为骨伤科内用药用药原则奠定了坚实的基础,隋唐时期,巢元方《诸病源候论》列有“金疮伤筋断骨侯”“金疮筋急相引痛”等专门症候[1],进一步深化啦骨科筋伤的理论,唐·孙思邈《备急千金要方》、《备急千金翼方》对骨伤科内用药有啦新的发展,唐·蔺道人《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部骨伤科专著,,其从病因、病理上对骨科疾病进行阐述,进一步深化了骨科理论,宋金元时代,出现了学术上争鸣局面,张元素《医学启源》总结了治疗骨伤的引经药;张从正《儒门事亲》主张采用攻下逐瘀法治伤;李杲《医学发明》创制疏肝活血逐瘀的方药——复元活血汤;张洁古《活法机要》提出骨伤的三焦辨证方法;朱震亨提倡养阴疗法,对骨伤科的继承、发展产生啦深远影响,其后,朱楠《普济方》辑录大量骨伤科方药,李时珍《本草纲目》载药1892味,其中骨伤药物170余种,进一步深化啦骨伤科内外用药基础,薛己《正体类要》重视整体疗法,创“气血学说”,使骨伤科辨证理论有啦新的突破,清代·吴谦《医宗金鉴·正骨心法要旨》总结了清朝以前的正骨经验,提出正骨八法,其理论基础影响至今。

1.2 诊疗技术及研究方面远在石器时代就出现了伤外科名医俞跗,擅长外科治疗伤科疾病,公元前 476年,据《韩非子·安危》记载:扁鹊治病“以刀刺骨”,公元前475年一公元 220年,战国秦汉时代之文献《五十二病方》记载了当时诊治剖伤、骨折的丰富经验,包括手术、方药等,记载用布带包扎固定外伤,可以说,这是最早应用的外固定疗法,其中应用水银膏治疗外伤感染是世界上应用水银于伤外科的最早记载。

《内经》为中医骨伤的诊断奠定了基础,其《灵枢·痈疽》有论及运用截趾术治疗“脱痈病”,《金贵要略》记载导引吐纳膏摩等方法治疗,为伤科功能锻炼奠定啦基础,著名外伤科医生华佗擅长外科手术,他发明了麻沸散进行手术,这在世界医学史上遥遥领先。

公元四世纪,晋·葛洪《肘后救卒方》首先记载用竹片夹板固定骨折,并在世界上最早记载了下颌关节脱臼口腔内复位法,及最早的中医导尿术“口吹一液体倒灌式”。

公元739年,陈藏器在《本草拾遗》中写道:“赤铜屑主折伤,能焊人骨,及六畜有损者,细研酒服,直入骨损处,六畜死后,取骨视之,尤有铜屑,可验”,这是较早记载中医骨科实验研究的文献[5],隋·巢元方《诸病源候论》是我国第一部中医病理专著,提出清创疗法四要点:清创要早、要彻底、要正确地分层缝合、要正确包扎。

在治疗开放性骨折、清除异物、结扎血管止血、分层缝合等方面的论述,都达到了很高的水平[9]。

唐·蔺道人《仙授理伤续断秘方》是我国现存最早的一部骨伤科专著,提出正确复位、夹板固定、内外用药和功能锻炼的治疗大法,以及伤损按早、中、晚三期治疗的方案。

首次记载了髋关节脱臼分前后脱臼两型,采用手牵足蹬法整复髋关节后脱位。

宋代·王怀隐《太平圣惠方》,介绍用柳木夹板固定骨折;张杲《医说》,介绍了脚踏转轴及竹管的搓滚舒筋练功疗法;《夷坚志》记载了邢氏同种异体骨移植颌骨成功病例。

元代李仲南《永类钤方》首创过伸牵引加手法复位治疗脊柱屈曲型骨折,创制手术缝合“曲针”。

危亦林《世医得效方》在世界上最早施用“悬吊复位法”治疗脊柱骨折,创制麻醉药“草乌散”。

明代《金疮秘传禁方》记载用骨擦音诊查骨折的方法;;钱秀昌《伤科补要》较详细地论述骨折、脱位的诊治方法;王清任《医林改错》尤善活血化瘀治伤,某些方剂至今仍广为采用。

2.1840年—1949年这是中医发展近乎停滞甚至频临灭亡的一百余年,鸦片战争后,随着西方文化的侵入及国人盲目向西方学习,中医骨伤科受到歧视,基本处于自生自灭的境地,靠祖传或师承而延续下来,出现一批伤科名家,其对骨伤科理论与技术的继承发展,为解放后中医骨伤科领域内的蓬勃发展奠定啦基础。

2.1理论方面晚清名医唐宗海,对骨伤血证最有探讨,其在《血证论》中指出:“跌打折伤一切,虽非失血之正病,而其伤损血脉,与失血之理,固有可参,因并论之”,凡跌打已见皮破血出者,其症“无偏阴偏阳之病”,务从止血为安,“止得一分血,则保持一分命”『2』。

其倡导的治骨伤血证当补气止血、祛瘀生新、消瘀定痛、通窍活血之法则,对后人有很大影响,民国时期骨伤科名医王子平、李广海、高云峰、刘寿山、陆银华等,无不尊其旨意而发挥于临床。

对此,上海石氏伤科总结日:“理伤仅用外治,气血难复,恢复不易;仅用内治,则筋骨不正。

理应调气血,壮筋骨,内服外敷、针刺手法、央缚活动、相互参用,使疗效显著·而少后遗、复发之虞”『3』。

石氏伤科则侧重于气血之中的“气”,认为:“气血兼顾,以血为先是临床常用的治标之法,以气为主的气血兼顾为刻刻留意的图本之计”[3] 。

2.2诊疗技术方面晚清名医唐宗海认为:凡失血家忌汗、吐之法,当以和法“为血证之第一良方”,擅长运用小柴胡汤达表和里,升清降浊安徽徽州名医江考卿在其所著《江氏伤科方书}(1840年)中提出了检查骨擦音以鉴别骨折的方法『6』。

晚清名医赵竹泉在其所著《伤科大成》(1891年)中,记载了一种观察指甲颜色来判断伤情轻重的方法:“以我手指甲,掐其手指甲,放手易还原色者易治,少顷始还颜色者伤重,手指甲紫黑色者不治”。

『7』金倜生所辑《伤科真传秘抄》(1932年)中就要求学骨科者必须十分熟悉骨骼的形态和结构,要求学生在黑夜里用手摸骨骼标本时能正确分辨是何骨。

魏指薪(1894-- 1994年)就擅长用摸法来判断骨折、骨碎、骨歪等不同,以及筋歪筋断、筋走之差异,甚至一些经 x线检查未见异常的患者,在魏氏的手摸之下得到了及时正确的诊断。

出身骨科世家的林如高,自幼练功,将气功运用于骨伤整复的手法之中,提出了触摸、拔伸、持牵、按正、提托、推挤、摇转、反折、理筋、分骨等十法,手法熟练,讲求重而不滞、轻而不浮,柔中有刚,刚柔相济,在民国中期即已名传海外,被誉为“整骨神医”[10]。

四川名医杜自明(1877-- 1961年),擅长手法,其针对治筋伤难于治骨伤的特点,治骨伤常用牵、接二法复位,挤、靠二法固定;治筋伤则以点穴按摩配合弹筋拔络,取得啦显著效果。

以手法治疗著称的还有北平名医刘寿山(1904--1980年),强调伤科治疗“七分手法三分药,在骨折复位中.以拔不开则按不正”为指导思想[4],贯彻“欲合先离,离而复合”的原则,这不仅符合骨伤的机制,也暗合辨证法的原理。

刘氏治脱臼,强调一个。

摘”字,用摘法解除关节两端的重叠交锁,以利复位。

这些简明之要诀,极易学习者掌握和运用,有利于中医骨伤治疗水平的整体提高。

近代中医骨伤科重视内外并治,赵廷海主张:在整复固定前用麻醉镇痛药,如消风散、住痛散等,甚则可加痹药 (指川乌、草乌等具有明显镇痛麻醉效果的药物)}整复后予活血住痛散等活血通络,促进骨伤的愈合。

王子平就曾集古人之精华,根据自己长期的实践经验,创编了《祛病延年二十势》功法。

这对我们今天如何解决这些骨伤科常见疾病的防治,提供了有益的思路和借鉴的方法。

3.1949年--- 中华人民共和国成立后,随着社会经济、政治与文化的变革,中医骨伤科也从分散的个体开业形式向集中的医院形式过渡。

全国各地有条件的省、市、县均相继成立了中医院,并且多设有骨伤科,不少地区还建立了专门的骨伤科医院。

50年代,上海市首先成立“伤科研究所”, 20世纪70年代北京的中国中医研究院骨伤研究所与天津市中西医结合治疗骨折研究所相继成立,嗣后其他不少省市也纷纷成立骨伤科研究机构,80年代末少数民族地区的广西也成立了广西壮族自治区中医骨伤科研究所。

这些机构的建立标志着中医骨伤科不仅在临床医疗实践方面,而且在基础理论与科学研究方面都取得进展。

除了医疗与科研组织机构外,自上世纪 5O年代开始,全国各省市普遍建立中医医院与中医学校,为国家培养了大批伤科人才。

80年代各中医学院相继成立中医骨伤系,除了招收学士学位的大学本科生外,不少院校还培养骨伤专业硕士研究生与博士研究生。

建国后,各地著名老中医的正骨经验普遍得到整理与继承。

1958年,我国著名骨伤科专家方先之、尚天裕等虚心学习著名中医苏绍三正骨经验,总结出新的正骨八法,在《中西医结合治疗骨折》一书,提出“动静结合”、“筋骨并重”、“内外兼治”、“医患合作”治疗骨折的四项原则。

70年代以来,传统的中医骨伤科经验得到进一步发掘、整理与提高,逐步形成一套有中国特色的治疗骨折、骨病与软组织损伤的新疗法。

20世纪 70年代后期,中西医结合在治疗开放性感染骨折、脊椎骨折、关节内骨折及陈旧性骨折脱位等方面总结了成功经验,治疗慢性骨髓炎、慢性关节炎也取得了一定的效果。

在外固定方面,各地在总结中西医固定器械的优缺点基础上,把两者有机结合在一起,运用现代科学理论加以论证,这方面工作较突出的如北京中国中医研究院“骨折复位固定器”、天津医院“抓髌器”、河南洛阳正骨医院“尺骨鹰嘴骨折固定器”及上海第六人民医院“单侧多功能外固定器”等『8』。

1980年代以来,关于中医药治疗软组织损伤等各类疾病如腰椎间盘突出症、颈椎病、肩关节周围炎、骨质增生症、类风湿关节炎、椎管狭窄症等屡有报道,从临床疗效、机制探讨、药物筛选等各方面都获得全面的成果。

中医学辨证论治理论对上述各种常见病的治疗具有指导性意义。

除外用手法及药物治疗外,活血化瘀、理气软坚、清热利湿、祛风除寒、温经通络、益肾养阴诸法的运用,重视以内服中药进行人体气血阴阳的整体状态和脏腑经络功能活动的调节,对治疗起到积极的综合效果。

1986年中国中医药学会骨伤科学会成立,中医骨伤科学术交流日趋频繁,一方面推广传统、有效的医疗方法,另一方面用先进的科学技术深入研究骨伤病治疗机理。

尤其近几年,光镜、电镜、电生理、生物化学、生物力学、同位素、电子计算机、磁共振等现代科学技术已在本学科的基础研究与临床医疗中得到应用。