2017八年级语文上册名著导读《红星照耀中国》导学案部编版

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:5

八年级上册名著导读练习——《红星照耀中国》前四篇(含答案)2017部编版语文八年级上册名著导读练——《红星照耀中国》前四篇第一篇探寻红色中国1.1928年,当中国大革命陷入低潮时,埃德加·斯诺来到了中国。

1930年后,他遍访中国主要城市和中国周边邻国,并目睹了1932年的淞沪战争和1933年的热河战争。

此后,他在大学任新闻系教授两年,同时研究了中国语文。

这是斯诺于1936年去西北探险旅行的出发点,也是他于1937年整理资料写作《红星照耀中国》的地方。

在他去世后,根据斯诺的遗愿,他的骨灰的一部分也安葬在此。

1941年,受到国民党反动派的打击,斯诺被迫离开中国。

之后,他又有4次来访中国,直至1972年2月15日与世长辞。

2.1936年6月,斯诺带着当时无法理解的关于革命与战争的无数问题,从出发,经过西安,冒着生命危险进入边区。

首先,他到达当时苏区的临时首都,与同志进行了长时间的对话,搜集了关于二万五千里长征的第一手资料。

然后,他到达了与国民党中央部队犬牙交错的前沿阵地宁夏南部的县。

最后,他冒着炮火,重新折回保安,并由保安顺利到达西安。

之后,他回到北平,将许多通讯报道汇编成《西行漫记》一书。

3.关于党内路线斗争的叙述和分析,是在《西行漫记》第十一篇中的《红色中国》。

4.《红色中国》研究了中国在最紧急的时候找到了民族最伟大的统一,找到了民族灵魂的基本因素或原因,具有颇高的价值。

领袖们用了神奇的远见,正确地分析了促成这一次抗战的事实,预测了这一次抗战的性质,并指出中国为求生存而必须向上、上、上。

通过红军的经验,得到了一种客观教训,即有组织的民众——尤其是——在革命游击战争中是一种不可征服的力量,他们的实践也是检验真理的唯一标准。

可以说,这是《红色中国》这本书的总结。

5.斯诺到达西安府不久,就去拜访陕西省绥靖公署主任将军,但他拒绝讨论政治问题。

斯诺便去找陕西省主席邵力子。

邵力子说:“现在陕北没有多少战斗,红军正在转移到宁夏和甘肃去。

部编版八年级语文上册第三单元《名著导读:红星照耀中国》学习任务单及作业设计第一课时【学习目标】1.了解《红星照耀中国》的成书过程、主要内容、意义及影响,学习阅读纪实作品的方法。

2.阅读记录中国共产党及红军领袖的文字、记录中国工农红军的章节,了解中国共产党及红军领袖的特点,了解这支军队的过人之处,理解中国共产党及中国工农红军为争取民族独立而进行的艰苦卓绝的斗争情况,概括“红星”精神的内涵。

【课前学习任务】通读《红星照耀中国》。

【课上学习任务】学习任务一:走近《红星照耀中国》阅读《红星照耀中国》序言及目录,了解其成书过程、主要内容、意义及影响。

学习任务二:认识“红星”,感受领袖魅力1.“红星”的本体是什么?请观察本书开头作者列出来的一系列问题,思考“红星”的具体所指。

2.阅读书中记录共产党领袖和红军将领的相关文字,向同学们介绍给你留下印象最深的三个人物。

3.共产党领袖在你心目中是怎样的形象?请用下面的句式说说自己的看法。

读了《红星照耀中国》,我看到了那些共产党领袖的非凡魅力,他们;他们;他们……学习任务三:深入“红星”,了解中国红军请阅读书中记录中国工农红军的章节,并结合书中的相关内容,说说这是一支怎样的队伍。

学习任务四:理解“红星”精神斯诺在《红星照耀中国》一九三八年中译本作者序言中曾经说过下面一段话,请仔细阅读这段话,并说说震撼斯诺的那种精神力量具体包含哪些内容。

从字面上讲起来,这一本书是我写的,这是真的。

可是从最实际主义的意义来讲,这些故事却是中国革命青年们所创造,所写下的……他们的斗争生活就是本书描写的对象。

此外还有毛泽东、彭德怀等人所作的长篇谈话……从这些对话里面,读者可以约略窥知使他们成为不可征服的那种精神,那种力量,那种欲望,那种热情。

——凡是这些,断不是一个作家所能创造出来的。

这些是人类历史本身的丰富而灿烂的精华。

【学习资源】电视剧《长征》【作业设计】1.阅读第五篇“长征”,绘制长征路线图。

《红星照耀中国》导读教学设计设计理念:为激发学生阅读本名著的兴趣,本设计首先以背景导入,再以读教材和目录为切入点,首先让学生了解这部经典的影响及意义、写作顺序及主要内容。

接着安排选章节阅读这一环节,让学生了解人物故事,初步感受红军精神。

再进行阅读指导、布置作业这一环节。

这样设计是让学生对这部经典由被动接受到主动阅读的转变,为下步阅读整部作品做好铺垫。

最后在师生的诗歌朗诵中再次激发学生的爱国情感,激发他们课后阅读这部红色经典的欲望。

教材分析:以读教材、读目录为切入点,充分了解教材、目录的内容,探究作品的社会背景,探究“红星照耀中国”这一历史预言的产生经过、影响及意义。

初步感知作品中采访的历史人物的精神风貌,激发学生阅读作品的兴趣并制定读书计划。

学情分析:《红星照耀中国》是经典的新闻作品,纪实性强,涉及错综复杂的政治军事经济形势分析,缺乏波澜起伏扣人心弦的故事情节,学生阅读时容易因为混乱产生畏难情绪,加上大多同学还未接触到这部著作,所以教师需要帮助学生理清读书的思路和重点,需要选择某一章节的内容来消除学生与经典的隔膜,激发学生的阅读兴趣。

学习目标:1.了解作品的影响及意义;(重点)2.浏览目录,了解作品的写作顺序和主要内容,激发学生阅读本书的兴趣;(重点)3.选读书中报道人物的任意章节(节选),了解人物故事,初步感受红军的精神。

(重难点)教学方法:探究法、点拨法,速读法教学手段:多媒体讲练结合课时安排:1课时课型:新授课教学过程:一、导入二、题目解说三、出示本课目标并介绍作者四、读教材,了解作品影响、意义及创作过程(教材64页)五、读目录,了解写作顺序及主要内容1、浏览目录,说一说,这本书的写作顺序是怎么样的?(时间)2、主要写了哪几方面的内容?(结合教材内容概括)六、阅读精彩片段(《红军旅伴》),了解人物故事,感受红军精神1、快速默读精彩片段,标注最让你感动的故事或细节,然后概括其主要内容,写下你的感受。

⼈教部编版⼋年级上册第三单元名著导读《红星照耀中国》第三、四章导读与练习《红星照耀中国》第三四篇导读与练习书籍简介《红星照耀中国》⼜称《西⾏漫记》,是美国著名记者埃德加·斯诺⼀部纪实性很强的报道性作品。

作者真实记录了⾃1936年6⽉⾄10⽉在中国西北⾰命根据地(以延安为中⼼的陕⽢宁边区)进⾏实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国⼯农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

全书共12篇,主要内容包括:关于红军长征的介绍;对中国共产党和红军主要领导⼈的采访;中国共产党的抗⽇政策,红军的军事策略;作者的整个采访经历和感受等。

《红星照耀中国》以⽏庸置疑的事实向全世界宣告:中国共产党及其领导的红⾊⾰命犹如⼀颗闪亮的红星,不仅照耀着中国的西北,⽽且必将照耀着全中国。

阅读此书,要把握好以下⼏个要点:1.熟读斯诺对⾰命伟⼈的报道,了解他们的思想经历及性格特征;2.了解长征始末;3.了解红军的⽣活、军队制度与政策等内容;4.学习⾰命精神,学会在当今社会加以运⽤。

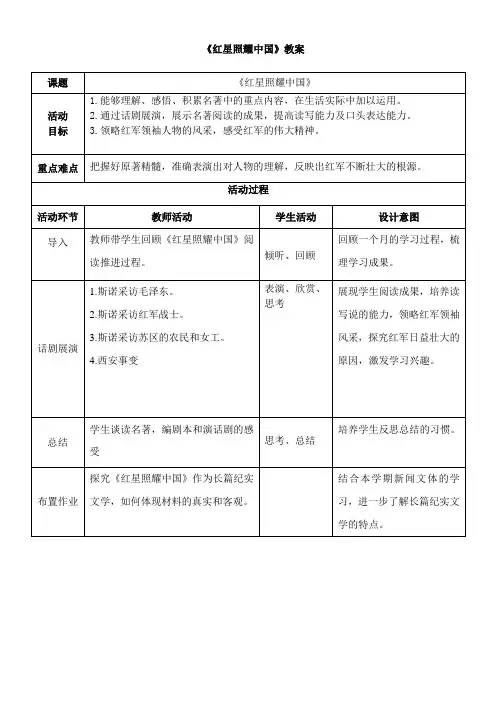

章节简介在第三篇(章节名称《在保安》),作者来到保安,记叙了见到⽑泽东与其夫⼈的场景,对⽑泽东的⽣平进⾏了简单介绍,并就“中国共产党⼈今天的基本政策是什么”与⽑泽东以及共产党的其他领⼈进⾏⼏次淡话,见到红军⼤学的校长林彪这个⾸级被悬赏⼆百⽅的⼈物。

在第四篇(章节名称《⼀个共产党员的由来》),作者介绍了⽑泽东的童年⽣活、在长沙的经历、在北京以及游历全国加⼊共产党的经历,介绍了共产党成⽴的过和早期不同路线之间的⽃争,以及民⾰命和苏埃运动时期⽑泽东的经历,最后介绍了红军的成长过程和红军的相关政策。

重点章节1.苏维埃掌权⼈物(对⽑泽东的第⼀印象及简单介绍)2.悬赏两百万元的⾸级(关于红军⼤学及林彪的介绍)3.第四篇⽑泽东的⾰命经历及苏维埃、红军的成长历程。

练习题⼀、填空题。

1、在保安,美国记者斯诺终于找到了南京同他打了⼗年仗的共产党领袖。

斯诺到了后,保安外侨的⼈数剧增。

红星照耀中国》导读优秀教学设计(教案) 红星照耀中国》导读教案学科:语文班级:八年级执教教师:教学目标:1.浏览目录,了解作品写作顺序和主要内容,激发学生阅读整本书的兴趣;2.选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事与形象,初步感受红军的精神;3.教会学生简单的阅读方法与技巧,学会对名著阅读规划。

教学重点:选读人物故事,感受红军精神。

教学难点:学生对红军人物形象语言归纳。

教学设计:一、导入新课:(以图片资料导入)图1:展示XXX的照片,引出照片背后的故事,激发学生的兴趣。

图2:介绍一位采访红军长征的记者,让学生了解红军长征的历史背景。

图3:介绍一位美国记者和XXX伟业的缔造者之间的友谊,让学生了解不同国家之间的友谊也可以很深厚。

二、讲授新课1.解题:介绍《红星照耀中国》的名字来源,让学生了解XXX的象征意义。

2.读书方法及要求:介绍翻书和品书的方法,让学生学会如何阅读名著。

3.走进目录:让学生浏览目录,了解书籍的写作顺序和主要内容。

4.浏览目录,说一说,这本书主要写了哪几方面的内容?引导学生思考书中主要涉及的内容,包括红军、XXX、苏维埃政权等。

红星照耀中国》导读教案学科:语文班级:八年级教学目标:1.学生能通过浏览目录了解作品写作顺序和主要内容,激发阅读整本书的兴趣。

2.学生能选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事与形象,初步感受红军的精神。

3.学生能掌握简单的阅读方法与技巧,学会对名著阅读规划。

教学重点:选读人物故事,感受红军精神。

教学难点:学生对红军人物形象语言归纳。

教学设计:一、导入新课:(以图片资料导入)图1:展示XXX的照片,引出照片背后的故事,激发学生的兴趣。

图2:介绍一位采访红军长征的记者,让学生了解红军长征的历史背景。

图3:介绍一位美国记者和XXX伟业的缔造者之间的友谊,让学生了解不同国家之间的友谊也可以很深厚。

二、讲授新课1.解题:介绍《红星照耀中国》的名字来源,让学生了解XXX的象征意义。

名著导读《红星照耀中国》教学设计【教学目标】1. 了解作品的写作顺序和主要内容,激发学生阅读整本书的兴趣;2. 选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事,初步感受红军的精神。

【教学重难点】选读人物故事,品读文本,,感受红军精神。

【教学方法】范例法,点拨法,速读法,小组合作探究。

一、导入:同学们,今天我们来讲名著导读《红星照耀中国》,这是美国作家埃德加·斯诺的一部作品,这节课我们主要请同学们以小组为单位,为大家讲解。

在这个过程中老师和大家会一起探索、谈论遇到的问题。

同学们,在中国历史上,中国红军曾经历过一段艰苦的岁月,红军进行了艰苦卓绝的斗争,最终取得了决定性的伟大胜利,大家知道是什么吗?不错,是红军两万五千里长征。

伟大领袖毛泽东曾写是一首,关于这一重大事件,大家还记得吗?下面请我们的第一组同学来为大家讲解。

二、教学过程:(一)七律·长征(PPT展示)红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

看了这首诗,你能说出红军长征中有哪些重要事件吗?明确答案:湘江之战遵义会议四渡赤水强渡大渡河抢渡金沙江飞夺泸定桥张国焘分裂会宁会师总结:在红军长征的过程中,中国红军遇到了前所未有的困难,然而我们的红军战士显示出了惊人的智慧和顽强的毅力,为我们所敬佩!斯诺在作品中为我们一一展现,下面请第二组同学为我们进一步讲解。

(二)阅读(文段1) 《红星照耀中国》P158~P159文本在现:时不可失。

必须在敌人援军到达之前把桥占领。

于是再一次征求志愿人员。

红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。

他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。

红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。

敌军也以机枪回报,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。

部编版语文八上《红星照耀中国》中期导读课教学设计“红小鬼”的故事一、学情分析(1)学生对书中描述的这段红色历史有所接触但了解得并不细致、清晰,更不深入;面对繁杂的内容有些无所适从。

(2)学生喜欢生动的故事,平实的叙述会让学生感到枯燥。

二、教材分析《红星照耀中国》是八上“名著导读”的书目,借由它我们将进行纪实作品的阅读。

对于喜欢曲折情节的大部分学生来说,这很可能是他们接触的第一本纪实类作品。

在这本书中,作者斯诺以时间为序,以走访行踪为线索,以一个中立者的角度,忠实记录了他自1936年6月至10月“探寻红色中国”的过程。

这本书中所记录的中国共产党人的生活经历和革命精神,不仅解开了斯诺心中的谜团,更是让全世界全面了解到了彼时中国共产党人的真实生活。

《红星照耀中国》自出版之日起,无论从政治、历史的角度还是从文学的角度,均意义非凡。

《“红小鬼”》是《红星照耀中国》第十章“战争与和平”中的第二篇,选择它作为中期导读的切入点是因其内容的适切性。

这个专门记录红军小战士面貌的章节,不仅将前面散落在各章节中的“红小鬼”集合在了一起,更是运用多种描写手法向我们展现了这一“红色中国”中特殊的群体。

跨越近一个世纪的同龄人的故事,可以让今天的学生在了解书中真实记录的见闻外,清晰地了解到第二个层面的事实:“红色中国”的历史、现状和未来。

“红小鬼”这一群体不仅极好地诠释了“战争”与“和平”的关系,亦是我们研究本书写作手法,感受、传承红军战士高尚精神品质的一个媒介——他们是中国的未来!选取他们为“分析阅读”的媒介,可以唤起学生更多的共鸣和共情。

三、教学目标(1)从内容、写法、主题三个角度研读《“红小鬼”》,感受“红小鬼们”的理想信念、胸襟气度、高贵纯净的心灵,进而获得对此篇的整体认知。

(2)带读本章的其他三篇:《再谈西北四马》《实践中的统一战线》《关于朱德》,明确此四篇纳于“战争与和平”一章之下的目的,进一步明确“红星”的确切含义。

《红星照耀中国》导读课教案教学目标:1、浏览目录,了解作品的写作顺序和主要内容,激发学生·阅读整本书的兴趣2、了解长征途中发生主要事件,阅读人物故事。

初步感受红军的精神。

3、选读书中报道彭德怀的相关章节,了解人物特点和精神。

4、激发学生学习长征精神,树立崇高的理想和信念,保持和发扬艰苦奋斗的作风。

课前准备1.预习《红星照耀中国》第一篇《探寻红色中国》,第五篇《长征》。

2.教师准备埃德加-斯诺采访路线图。

3.教师准备长征途中发生主要事件图片及红军人数卡片。

4.教学 PPT准备。

教学过程一、导入新课师:播放视频:湖南卫视《红星照耀中国》埃德加-斯诺宣传片。

这就是今天我们将要探讨的内容。

二、作者简介埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905.7.19--1972.2.15),美国著名记者。

他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

埃德加·斯诺在《红星照耀中国》这本书的前言中写到:(课件显示)“中华天朝的红军在地球上人口最多的国度的腹地进行着战斗,九年以来一直遭到铜墙铁壁一样严密的新闻封锁而与世隔绝。

千千万万敌军所组成的一道活动长城时刻包围着他们。

”中国共产党究竟是什么样的人?有什么不可动摇的力量推动他们豁出性命去拥护这种政见?他们运动的基础是什么?是什么样的希望,什么样的目标,什么样的理想,使他们成为顽强到令人难以置信的战士?共产党怎样穿衣?怎样吃饭?怎样娱乐?怎样恋爱?怎样工作?……师:伟大的埃德加-斯诺将给我们揭开了红军神秘的面纱,让我们认识了一群人物,知晓了一段历史,并振奋一种精神,更给我们播下一颗将发芽开花的种子。

-走近真切的你,遇到更好的我————教课目的:《红星照射中国》纪实作品阅读 1、跳读作品中对于人物的要点章节,经过品读要点词句 ,理解纪实作品真切性、文学性兼有的特色。

2、经过掌握纪实作品的基本特色,总结阅读纪实作品的方法,学会用客观、理性的态度阅读纪实作品。

3、经过认识经典纪实作品中人物的成长历程、崇奉追求、精神质量、感悟此中包含的精神力量,建立正确的人生观与价值观。

教课要点理解纪实作品中的真切性与文学性。

教课难点拉近学生与红色经典纪实作品的距离,帮助学生正确认识红色经典纪实作品的价值。

教课时间:1课时教课过程:【屏显】《红星照射中国》纪实作品的阅读一、导入:老师:孩子们,以前你们已经首次读过了《红星照射中国》这本书,我对你们对这本书的阅读兴趣做了一下检查和统计,我们一同来看看结果:【屏显】喜爱的人数 12 人不喜爱 41 人结论:喜爱的原由:真切,能够让我们认识那个年月不喜爱的原由:(1)书名缺乏吸引力(2)人物多,思路乱(3)缺乏艺术加工,语言无聊无聊,表达不够生动( 4)看不懂(5)那段历史距离太远,难以理解那些人的感情(6)太厚【屏显】微博两则老师引导:看来,不感兴趣的还不只你们,甚至有人已经因为它满腔悲忿 , 性格烦躁了。

同学们感兴趣与否都是真切想法,老师不做评判,但我想告诉大家:《红星照射中国》是一部纪实作品,纪实作品确实不像你们以前读过的一些文学艺术作品:要么有波折跌荡的情节,要么有华美隽永的语言,或许丰富奇特的想象,但它也有自己的特色和价值,那么它特色是什么?如何才能认识这部经典纪实作品的魅力和价值?就是这堂课我们要一同来谈论和研究的,希望经过今日的共同学习,我们都有一点启示和收获。

【屏显】课题——走近真切的你,遇到更好的我一、理解纪实作品的真切性1、教师引导发问:在你们以前的阅读过程中,哪些人物给你们留下了深刻印象? 2、学生回答,以后老师能够屏显重要人物名字。

3、教师引导发问:那我再检查一下你们读得细不仔细。

《红星照耀中国》导读学案一、预习案(一)学习目标1.通过读序言,明确“红星照耀中国”这一历史预言产生的社会背景;2.通过读目录,查找作者采访的人物,探询预言产生的经过;3.通过自由阅读,初步感知作品中的人物特点,激发进一步阅读探究的兴趣;4.通过“问苍茫大地,谁主浮沉”这一主问题的探究,引导学生带着问题有目的、有计划地阅读本书。

(二)学习重点自由阅读,初步感知作品中的人物特点,激发进一步阅读探究的兴趣;引导学生带着问题有目的、有计划地阅读本书。

(三)预习导学★主要内容美国著名记者埃德加•斯诺的不朽名著,一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。

作者真实记录了自 1936 年 6 月至 10 月在我国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

二、探究案1.《红星照耀中国》是一部经典的新闻纪实作品。

有谁知道这个书名是什么意思?2.浏览目录,说一说,这本书的写作顺序是怎么样的?3.认真阅读,说一说,这本书的写了哪些方面的内容?4.在斯诺的笔下,毛泽东是什么样的人?5.斯诺认为“毛主席及其指挥下的红军之所以能克服重重困难,杀出一条血路胜利到达陕北”的原因是什么?6.斯诺第一次由周恩来引见毛泽东之后,对毛泽东的第一印象是什么?三、拓展延伸选读书中报道人物事迹的任意章节,要求:速读,疏理人物的主要经历,标注最让你感动的故事或细节,摘录作者评论人物的关键词,写下你的感受。

参考答案1.《红星照耀中国》描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。

在本书中,斯诺探求了中国革命发生的背景、发展的原因。

他判断由于中国共产党的宣传和具体行动,使穷人和受压迫者对国家、社会和个人有了新的理念,有了必须行动起来的新的信念。

斯诺用毋庸置疑的事实向世界宣告:中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,照耀全世界。

《红星照耀中国》导学案《<红星照耀中国>导学案》一、学习目标1、了解作者埃德加·斯诺及《红星照耀中国》的创作背景。

2、梳理作品的主要内容,把握作品的纪实性特点。

3、分析作品中的人物形象,感受共产党人的精神品质。

4、体会作品的语言特色,领悟其深刻的思想内涵。

二、学习重难点1、重点(1)掌握作品中的重要人物和事件,理解其历史意义。

(2)品味作品生动、真实的语言,体会作者的情感倾向。

2、难点(1)理解作品所反映的中国共产党领导下的革命斗争的复杂性和艰巨性。

(2)探究作品在当时和当今的时代价值。

三、知识链接1、作者简介埃德加·斯诺(1905719—1972215),美国著名记者。

他于 1928 年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933 年 4 月到 1935 年 6 月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936 年 6 月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

2、创作背景1936 年,中国国内局势大转变的关键一年。

日本侵略的威胁日益严重,国共两党的关系也在发生着变化。

在这样的背景下,斯诺带着对中国革命和战争的重重疑问,进入陕甘宁边区进行实地采访。

他深入红军战士和老百姓当中,对共产党领导的中国革命有了新的认识,于是写下了这部纪实作品。

四、自主学习1、阅读全书,梳理作品的主要内容,完成以下表格。

|章节|主要内容|||||第一章探寻红色中国|斯诺对中国有许多疑问,想要去探寻“红色中国”。

||第二章去红都的道路|斯诺在去红都的路上的见闻。

||第三章在保安|斯诺在保安见到了毛泽东等中共领导人,并进行了采访。

||第四章一个共产党员的由来|介绍毛泽东的成长经历和思想转变。

||第五章长征|讲述红军长征的艰难历程。

||第六章红星在西北|介绍了刘志丹开创西北苏区的历程。

||第七章去前线的路上|斯诺去前线的所见所闻。

||第八章同红军在一起|描写了红军战士的生活和战斗。

2017八年级语文上册名著导读《红星照耀中国》导学案(部编版)

名著导读

《红星照耀中国》

知识梳理

埃德加•斯诺(1905—1972),美国著名记者。

他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

新中国成立后,曾三次来华访问,并与毛泽东主席见面。

1972年2月15日因病在瑞士日内瓦逝世。

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国,地点在北京大学未名湖畔。

1.内容概述

《红星照耀中国》是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。

作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许

多红军领袖、红军将领的情况。

毛泽东和周恩来是斯诺笔下最具代表性的人物形象。

作者于1936年6月至10月对中国西北革命根据地进行了实地考察,根据考察所掌握的第一手材料完成了《西行漫记》的写作。

斯诺作为一个西方新闻记者,对中国共产党和中国革命作了客观评价,并向全世界作了公正报道。

斯诺同毛泽东、周恩来等进行了多次长时间的谈话,搜集了二万五千里长征第一手资料。

此外,他还实地考察,深入红军战士和老百姓当中,口问手

写,对苏区军民生活,地方政治改革,民情风俗习惯等作了广泛深入的调查。

四个月的采访,他密密麻麻写满了14个笔记本。

当年10月底,斯诺带着他的采访资料、胶卷和照片,从陕北回到北平,经过几个月的埋头写作,英文名《红星照耀中国》、中文译名为《西行漫记》的报告文学终于诞生。

2.作品的意义

(1)在《红星照耀中国》中,斯诺探求了中国革命发生的背景、发展的原因。

他判断由于中国共产党的宣传和具体行动,使穷人和受压迫者对国家、社会和个人有了新的理念,有了必须行动起来的新的信念。

他首次向全世界全面报道了长征这一举世无双的“壮举”,对长征表达了钦佩之情,断言长征实际上是一场战略撤退,称赞长征是一部英雄史诗,是现代史上的无与伦比的一次远征。

斯诺用毋庸置疑的事实向世

界宣告:中国共产党及其领导的革命事业犹如一颗闪亮的红星不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国,照耀全世界。

(2)《红星照耀中国》的另一魅力,在于描绘了中国共产党人和红军战士坚韧不拔、英勇卓绝的伟大斗争,以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。

他面对面采访了毛泽东、周恩来、彭德怀、贺龙等中国共产党的领导人和红军将领,与他们结下了或浅或深的交情。

其中最重要的无疑是毛泽东。

斯诺准确地把握到毛泽东同以农民为主体的中国民众的精神纽带。

没有人比毛泽东更了解他们,更擅长综合、表达和了解他们的意愿。

这将深刻地制约着以后数十年中国现代化的进程,包括其成功和曲折。

这样,斯诺对中国的认识达到了一个前所未有的高度。

他发现了一个“活的中国”,对普通中国百姓尤其是农民即将在历史创造中发挥的重要作用作出了正确的预言,他发现了隐藏在亿万劳动人民身上的力量,并断言中国的未来就掌握在他们手中。

达标检测(时间:5分钟满分:10分)

1.下列关于名著内容的表述,不正确的一项是(3分)( c )

A.《红星照耀中国》中文译名为《西行漫记》,是一部报告文学。

B.《红星照耀中国》向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况。

c.《红星照耀中国》是法国记者埃德加•斯诺根据采访和考察得来的第一手资料写成的,这部作品通过一个外国人的所见所闻,客观地向全世界报道了共产党和红军的真实情况,是西方人第一次了解到中国共产党人的真实生活。

D.《红星照耀中国》以毋庸置疑的事实向全世界宣告:中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀中国西北,而且必将照耀全中国。

2.美国记者斯诺在《红星照耀中国》一书中称誉的“当今时代无与伦比的一次史诗般的远征”,指的是(3分)( c )

A.北伐战争

B.秋收起义

c.红军长征D.挺进大别山

导析:c 斯诺首次向全世界全面报道了长征这一举世无双的“壮举”,称赞长征是一部英雄史诗,是现代史上的无与伦比的一次远征。

3.请阅读下面的名著选段,回答问题。

(4分)

红军的西北长征,无疑是一场战略撤退,但不能说是溃退,因为红军终于到达了目的地,其核心力量仍完整无损,其军心士气和政治意志的坚强显然一如往昔。

共产党人认为,而且显然也这么相信,他们是在向抗日前线进军,而这是一

个非常重要的心理因素。

这帮助他们把原来可能是军心涣散的溃退变成一场精神抖擞的胜利进军。

进军到战略要地西北去,无疑是他们大转移的第二个基本原因,他们正确地预见到这个地区要对中、日、苏的当前命运将起决定性的作用。

后来的历史证明,他们强调这个原因是完全对的。

这种宣传上的巧妙手法必须看成是杰出的政治战略。

在很大程度上,这是造成英勇长征得以胜利结束的原因。

(1)这段文字出自埃德加•斯诺的《红星照耀中国》。

(2分)

(2)红军长征的原因是:(2分)

答案:①向抗日前线进军;②进军到战略要地西北去。