古诗中写景常见手法例举

- 格式:ppt

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:4

古诗词中的写景手法有哪些古代诗人们以其独特的艺术手法将自然景色描绘得栩栩如生。

古诗中的写景手法丰富多样,包括形容词修饰、物象抒情等。

本文将介绍一些常见的古代诗歌中的写景手法。

一、形容词修饰形容词是诗歌中常用的修辞手法之一,通过描绘物体的色彩、形态、气息等特征来丰富景物描写。

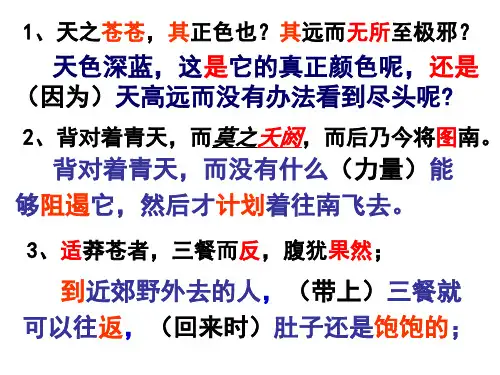

例如,《江雪》中的“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,形容了严寒的冬天中无人痕迹的山林,给人一种寒冷、荒凉的感觉。

《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”,用“明月光”、“地上霜”来形容夜晚的景色,增强了描绘的效果。

二、修辞手法运用古代诗歌中常用修辞手法来增加诗歌的艺术感。

比如,《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流”使用了夸张法,通过将“白日依山尽”与“黄河入海流”并列,形成明显的对比效果,突出了山河壮丽景色的壮丽和浩瀚。

三、抒情描写抒情描写是古诗中常用的手法,通过描绘景物来表达诗人的感受和情感。

例如,《春晓》中的“处处闻啼鸟,夜来风雨声”,通过描述春天的自然景物,传达出诗人对于春天的喜爱和对生活的向往。

四、运用对比通过对比描写,能够更加生动地展现出景物的鲜明特征。

例如,《鹿柴》中的“空山不见人,但闻人语响”用“空山不见人”与“但闻人语响”形成对比,使人感受到山林的幽静与人类的繁忙对比,创造出一种空灵的感觉。

五、以物抒情古诗中常用景物作为情感的象征,通过物象抒情的手法来描绘丰富的情感。

例如,《忆江南》中的“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”中的“江山”用来代指江南地域,抒发了对江南美景的敬仰之情和对英雄豪杰的向往之情。

六、通过节奏表现景物通过诗句的节奏和韵律来形象景物的气势和风貌。

例如,《赋得古原草送别》中的“白云深处有人家,停车坐爱枫林晚”运用抑扬格,形象地表现出枫树的丰姿和傍晚时分的宁静与美丽。

七、运用比喻通过对景物的比喻来丰富描写,使文学形象更加丰满。

例如,《江城子·密州出猎》中的“蓬门今始为君开,琴弦已为语者断”通过将琴弦比喻为已经离散的亲友,来表达对乡音乡情的思念之情。

写景类诗文常用技法咱们小朋友在写写景的作文或者读写景的诗文的时候呀,有没有发现一些特别的写法呢?今天咱们就来说说写景类诗文常用的技法。

一、细致观察。

写景呀,就像画画一样,得先好好看看要画的东西。

比如说写春天的花园,你得看到五颜六色的花朵。

像桃花粉嘟嘟的,像小娃娃的脸蛋;梨花呢,白白净净的,就像天上的云朵掉到了树枝上。

还有那些小蜜蜂在花丛里嗡嗡地飞着,忙着采蜜。

只有观察得仔细了,写出来的景色才生动呢。

我有一次写校园的操场,我就仔细看了看操场边的大树。

我发现大树的叶子在阳光底下是那种透亮的绿,风一吹,还会沙沙沙地响,就像在唱歌。

我把这些都写进作文里,老师就夸我写得好呢。

二、巧用修辞。

修辞就像给景色穿上漂亮的衣服。

比喻是最常用的啦。

比如说月亮,我们可以说弯弯的月亮像小船。

这样一说呀,大家一下就知道月亮的形状了。

还有排比,写秋天的果园就很合适。

红红的苹果像小灯笼挂满枝头,黄澄澄的梨像一个个小葫芦,紫莹莹的葡萄像玛瑙似的。

这样写出来的果园是不是特别诱人?我读古诗“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,诗人把雪比作梨花,就特别妙。

雪落在树上,就像梨树一下子都开花了,又美又有画面感。

三、动静结合。

景色有动有静才有趣。

像写池塘,平静的水面就像一面大镜子,这是静的描写。

可是池塘里还有小鱼呢,它们在水里游来游去,一会儿吐出个小泡泡,这就是动的描写。

在公园里,大树静静地站着,这是静。

而小鸟在树枝间跳来跳去,叽叽喳喳地唱歌,这就是动。

有一次我写山上的景色,我写了山上的石头安安静静地在那儿,然后又写了小松鼠在石头间窜来窜去,老师说这样写让山都变得鲜活起来了。

四、按顺序写。

写景色就像带着小伙伴去参观一样,得有个顺序。

可以是从上到下,比如写一棵大树,先写树上的鸟儿,再写树干,最后写树下的小草。

也可以是从远到近,像看一幅画一样。

我写海边的景色,就先写远处的大海和天边的云霞,然后写海浪冲到沙滩上,最后写沙滩上的贝壳。

这样小伙伴们读的时候就像跟着我一步一步看景色一样,清楚得很。

你知道古诗中有哪些著名的写景技巧吗古诗,是中华文化宝库中的璀璨明珠,其中的写景之妙,常常令人陶醉。

那些诗人以其独特的笔触和精妙的技法,为我们描绘出一幅幅生动而美丽的自然画卷。

那么,古诗中究竟有哪些著名的写景技巧呢?其一,“动静结合”是古诗中常见且巧妙的写景手法。

诗人常常将静态的景物与动态的元素相融合,使画面充满生机与活力。

比如王维的《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,明月静静地洒在松林之间,这是静态之美;而清澈的泉水在石头上潺潺流淌,则是动态之景。

一动一静,相互映衬,让整个山林显得更加清幽宁静,仿佛能听到那清脆的泉水声在耳边回响。

再看杜甫的《绝句二首·其一》里的“泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”,泥土融化,燕子欢快地飞来飞去,衔泥筑巢,这是动态的忙碌;而暖和的沙子上,鸳鸯安然地睡卧着,展现出静态的温馨。

动静之间,春天的生机与和谐尽在眼前。

其二,“远近交替”的写景技巧也被诗人运用得炉火纯青。

通过远近不同的视角切换,能够让读者更全面地领略景色的广阔与层次。

王之涣的《登鹳雀楼》中“白日依山尽,黄河入海流”,诗人先描绘了远处的白日依傍着山峦缓缓落下,再将视线延伸到远方,滔滔黄河奔流入海。

从近及远,视野开阔,让我们感受到大自然的宏伟壮丽。

又如杜牧的《山行》“远上寒山石径斜,白云生处有人家”,先是沿着蜿蜒的石径望向远处的寒山,接着目光又聚焦在白云缭绕之处的人家,远近交替,如同一幅徐徐展开的画卷,引领着读者走进那迷人的秋景之中。

其三,“色彩描绘”是古诗中营造生动画面的重要手段。

诗人巧妙地运用各种色彩词汇,赋予景物鲜明的形象和独特的氛围。

白居易的《忆江南》里“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,鲜艳的红色花朵与碧绿的江水相互映衬,色彩鲜明而浓烈,展现出江南春天的艳丽与生机勃勃。

李贺的《雁门太守行》中“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,黑色的云团压向城池,金色的铠甲在阳光下闪耀,黑与金的对比,营造出紧张而激烈的战争氛围。

例解古诗词以景写情四种手法以乐景写乐情例1:“孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨荫里白沙堤。

”(白居易《钱塘湖春行》)【析】即使诗中没有“最爱”二字,那刚刚披上春天外衣的西湖,生意盎然的西湖,在作者的字里行间已充满了爱意。

“莺争”“燕啄”“绿杨”“白沙”,从动态到色彩,无处不体现诗人对西湖的情有独钟。

例2:“黄四娘家花满面溪,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

”(杜甫《江畔独步寻花》)以哀景写哀情例1:“碧幕霞绡一缕红。

槐枝啼宿鸟,冷烟浓。

小楼愁倚画阑东。

蓼昏月,一笛碧云风。

往事已成空。

梦魂飞不到,楚王宫。

翠绡和泪暗偷封。

江南阔,无处觅征鸿。

”(陈亮《小重山》)【析】这首词的上片写景,一缕红、啼鸟、冷烟、黄昏月、一笛风,创造出浓重的凄冷的气氛,烘托出自己的心情,与下片曲折抒发的忠愤相呼应,构成了全词的悲切婉转的情调。

例2:“金风细细,叶叶梧桐坠。

绿酒初尝人易醉,一枕小窗浓睡。

紫薇朱槿花残,斜阳却照阑干。

双燕欲归时节,银屏昨夜微寒。

”(晏殊《清平乐》)【析】金风细细、叶叶梧桐、绿酒初尝、沈睡小窗,这种恬淡清婉、淡淡闲愁,从诗的细腻的笔触里娓娓而来,上片写了睡晚醉眠,下片写的是薄暮酒醒的感觉。

艳花凋零之状,夕阳西下之景触发了诗人的淡淡闲愁,“双燕”句则又是“似曾相识燕归来”之意,成双结对伴的燕子不仅反衬出词人的孤单、寂寞,还暗示出词人的某备战相思。

特别是“昨夜微寒”,既写出了天气特点,还暗示出词人孤眠的冷清。

例3:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

”(杜甫《登高》)析】诗的前四句描绘了一幅苍凉的秋景——哀景:急风震撼高天发出怒号的声音,猿猴哀鸣,渚清沙白,飞鸟之影映入寒渚,木叶纷纷凋落,江水奔腾涌流,一片深秋的凄清之色。

古文(写景)常用手法结合《三峡》、《答谢中书书》、《记承天寺夜游》一、抓住景物特征《三峡》中写水势盛大、水流湍急、水清。

《记承天寺》中写月色清澈透明、竹柏疏影摇曳。

《谢中书书》中写峰高、流清、林青、竹翠。

二、运用正面描写、侧面描写或相结合的手法《三峡》中正面写山高,用太阳月亮来侧面烘托山高。

《三峡》中用“朝发白帝暮到江陵”正面写水流快,用“乘奔御风”侧面写水疾水快。

《三峡》中用“回清”正面写水清,用“倒影”侧面写水清。

《承天寺》》中用“如积水空明”正面写月光皎洁,用“竹柏影也”侧面写月色。

三、运用比喻、拟人、对比修辞如“庭下如积水空明”“虽乘奔御风不以疾也”四、运用动静结合,俯仰结合,虚美结合,点面结合等手法如“素湍”“回清”为动,“绿潭”“倒影”为静。

“绝山献”“怪柏”为静,“悬泉”“飞瀑”为动。

如“石壁”“青林”“翠竹”为静,“五色”“猿马”“沉鳞”为动。

“高峰入云”为仰,“清流见底”为俯。

五,通过多种感官来描写感官有:听觉、视觉、触觉、味觉、嗅觉。

如“乱鸣”是听觉,“竞跃”是视觉,“林寒”是触觉。

这五种感觉彼此挪移转换叫作通感。

六、景中有情,情景交融写景文章的情感,大多是对所描述景物的喜爱和赞美。

如《三峡》表现了作者对三峡的喜爱和赞美。

《谢中书书》中现了作者对自然美景的喜爱,《记承寺》中有赏月欣喜,还有漫步的悠闲。

“闲人”更表达了作者虽遭贬谪,但仍然旷达乐观的复杂心情。

此外,还运用了抒情、议论等表达方式。

语言上,多用四字句,句代整齐,错落有致,音韵优美,朗朗上口;长短句构成对偶,张驰有度。

常见考题:(对比文段)《三峡》:1、两文在写法上有什么异同点?请举例说明(4分)2、两文都写了山,但景致各异。

请比较山的异同。

(4分)3、两文都运用了动静结合的手法,请简要分析。

(4分)《答谢中书书》:1、分析两个文段是如何通过写景表达自己志向的?(4分)2、两文段都写了山水之美,请结合语句概括。

(4分)《记承天寺夜游》:1、两文同样写月色,手法上有何异同。

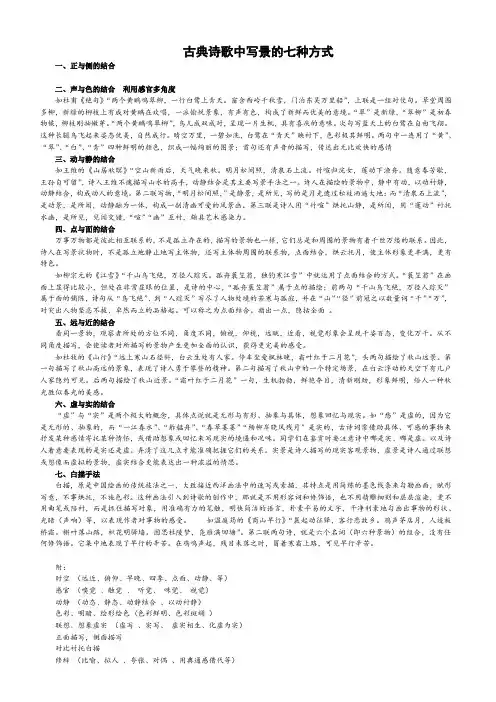

古典诗歌中写景的七种方式一、正与侧的结合二、声与色的结合利用感官多角度如杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,上联是一组对仗句。

草堂周围多柳,新绿的柳枝上有成对黄鹂在欢唱,一派愉悦景象,有声有色,构成了新鲜而优美的意境。

“翠”是新绿,“翠柳”是初春物候,柳枝刚抽嫩芽。

“两个黄鹂鸣翠柳”,鸟儿成双成对,呈现一片生机,具有喜庆的意味。

次句写蓝天上的白鹭在自由飞翔。

这种长腿鸟飞起来姿态优美,自然成行。

晴空万里,一碧如洗,白鹭在“青天”映衬下,色彩极其鲜明。

两句中一连用了“黄”、“翠”、“白”、“青”四种鲜明的颜色,织成一幅绚丽的图景;首句还有声音的描写,传达出无比欢快的感情三、动与静的结合如王维的《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留”,诗人王维不愧描写山水的高手,动静结合是其主要写景手法之一。

诗人在描绘的景物中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。

第二联写物,“明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻,动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。

第三联是诗人用“竹喧”烘托山静,是所闻,用“莲动”衬托水幽,是所见,见闻交错,“喧”“幽”互衬,颇具艺术感染力。

四、点与面的结合万事万物都是彼此相互联系的,不是孤立存在的,描写的景物也一样,它们总是和周围的景物有着千丝万缕的联系。

因此,诗人在写景状物时,不是孤立地静止地写主体物,还写主体物周围的联系物,点面结合,烘云托月,使主体形象更丰满,更有特色。

如柳宗元的《江雪》“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”中就运用了点面结合的方式。

“蓑笠翁”在画面上显得比较小,但处在非常显眼的位置,是诗的中心,“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘;前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈,诗句从“鸟飞绝”、到“人踪灭”写尽了人物处境的苦寒与孤寂,并在“山”“径”前冠之以数量词“千”“万”,对突出人物坚忍不拔、卓然而立的品格起。

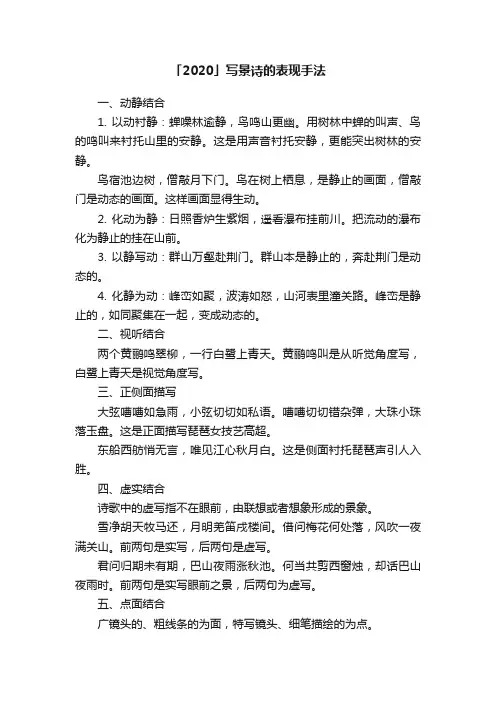

「2020」写景诗的表现手法一、动静结合1. 以动衬静:蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

用树林中蝉的叫声、鸟的鸣叫来衬托山里的安静。

这是用声音衬托安静,更能突出树林的安静。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

鸟在树上栖息,是静止的画面,僧敲门是动态的画面。

这样画面显得生动。

2. 化动为静:日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

把流动的瀑布化为静止的挂在山前。

3. 以静写动:群山万壑赴荆门。

群山本是静止的,奔赴荆门是动态的。

4. 化静为动:峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。

峰峦是静止的,如同聚集在一起,变成动态的。

二、视听结合两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

黄鹂鸣叫是从听觉角度写,白鹭上青天是视觉角度写。

三、正侧面描写大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

这是正面描写琵琶女技艺高超。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

这是侧面衬托琵琶声引人入胜。

四、虚实结合诗歌中的虚写指不在眼前,由联想或者想象形成的景象。

雪净胡天牧马还,月明羌笛戌楼间。

借问梅花何处落,风吹一夜满关山。

前两句是实写,后两句是虚写。

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

前两句是实写眼前之景,后两句为虚写。

五、点面结合广镜头的、粗线条的为面,特写镜头、细笔描绘的为点。

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒山雪。

前两句为面,千山无鸟飞行、万径无人行走;后两句是点,一位披蓑衣的老翁,独自在寒冷的江面上垂钓。

六、白描用简练的笔墨,不加铺叙、不大渲染就勾勒出鲜明生动的形象。

如“月白风清”,“几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花”。

七、比拟1. 拟人:红杏枝头春意闹。

青苔满地初晴后,绿树无人昼梦余。

唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

2. 拟物:午梦初回,卷帘又送春愁去。

这一句的意思是“卷起帘子,把春愁全部放出去”,把抽象的春愁赋予形象具体的事物,放出去。

八、空间角度1. 高低结合(仰望到俯视):风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

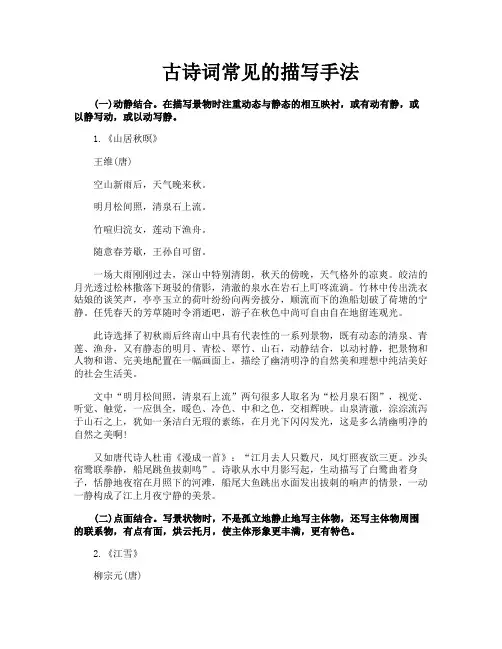

古诗词常见的描写手法(一)动静结合。

在描写景物时注重动态与静态的相互映衬,或有动有静,或以静写动,或以动写静。

1.《山居秋暝》王维(唐)空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

一场大雨刚刚过去,深山中特别清朗,秋天的傍晚,天气格外的凉爽。

皎洁的月光透过松林撒落下斑驳的倩影,清澈的泉水在岩石上叮咚流淌。

竹林中传出洗衣姑娘的谈笑声,亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,顺流而下的渔船划破了荷塘的宁静。

任凭春天的芳草随时令消逝吧,游子在秋色中尚可自由自在地留连观光。

此诗选择了初秋雨后终南山中具有代表性的一系列景物,既有动态的清泉、青莲、渔舟,又有静态的明月、青松、翠竹、山石,动静结合,以动衬静,把景物和人物和谐、完美地配置在一幅画面上,描绘了幽清明净的自然美和理想中纯洁美好的社会生活美。

文中“明月松间照,清泉石上流”两句很多人取名为“松月泉石图”,视觉、听觉、触觉,一应俱全,暖色、冷色、中和之色,交相辉映。

山泉清澈,淙淙流泻于山石之上,犹如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,这是多么清幽明净的自然之美啊!又如唐代诗人杜甫《漫成一首》:“江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拔刺鸣”。

诗歌从水中月影写起,生动描写了白鹭曲着身子,恬静地夜宿在月照下的河滩,船尾大鱼跳出水面发出拔刺的响声的情景,一动一静构成了江上月夜宁静的美景。

(二)点面结合。

写景状物时,不是孤立地静止地写主体物,还写主体物周围的联系物,有点有面,烘云托月,使主体形象更丰满,更有特色。

2.《江雪》柳宗元(唐)千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

所有的山上,都看不到飞鸟的影子,所有的小路上,都没有人的踪影。

只见一条孤零零的小船上,坐着一个老翁身披蓑衣,头戴斗笠,在大雪覆盖的寒冷江面独自垂钓。

这首诗像电影的摄像头一样先从万里高空采摘“千山鸟飞绝”的雪景,从千山万壑遍查“万径人踪灭”的孤寂,再从万里高空将镜头推向山上的小径,又从一个小径“摇”、“晃”飞掠过所有的小径,再将镜头锁定在寒江的波流,悄悄地聚焦在寒江之上的一叶孤舟,再缓缓推向孤舟中垂钓的蓑笠渔翁,然后镜头从俯视的角度调整为平视,再慢慢推进特写钓者的身形和神态,直到特写出钓者平和从容的身态,直到刻画出钓者恬淡怡然的心态,直到展现出诗人广阔畅达而丰富细腻的襟怀。

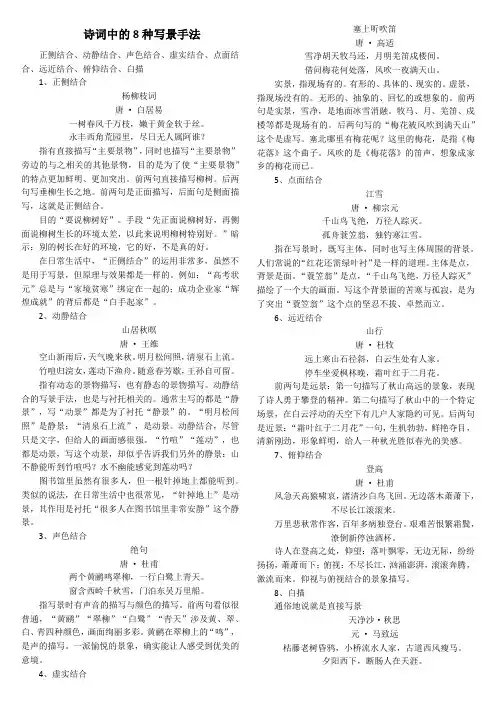

诗词中的8种写景手法正侧结合、动静结合、声色结合、虚实结合、点面结合、远近结合、俯仰结合、白描1、正侧结合杨柳枝词唐·白居易一树春风千万枝,嫩于黄金软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?指有直接描写“主要景物”,同时也描写“主要景物”旁边的与之相关的其他景物,目的是为了使“主要景物”的特点更加鲜明、更加突出。

前两句直接描写柳树。

后两句写垂柳生长之地。

前两句是正面描写,后面句是侧面描写,这就是正侧结合。

目的“要说柳树好”。

手段“先正面说柳树好,再侧面说柳树生长的环境太差,以此来说明柳树特别好。

”暗示:别的树长在好的环境,它的好,不是真的好。

在日常生活中,“正侧结合”的运用非常多,虽然不是用于写景,但原理与效果都是一样的。

例如:“高考状元”总是与“家境贫寒”绑定在一起的;成功企业家“辉煌成就”的背后都是“白手起家”。

2、动静结合山居秋暝唐·王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

指有动态的景物描写,也有静态的景物描写。

动静结合的写景手法,也是与衬托相关的。

通常主写的都是“静景”,写“动景”都是为了衬托“静景”的。

“明月松间照”是静景;“清泉石上流”,是动景。

动静结合,尽管只是文字,但给人的画面感很强。

“竹喧”“莲动”,也都是动景,写这个动景,却似乎告诉我们另外的静景:山不静能听到竹喧吗?水不幽能感觉到莲动吗?图书馆里虽然有很多人,但一根针掉地上都能听到。

类似的说法,在日常生活中也很常见,“针掉地上”是动景,其作用是衬托“很多人在图书馆里非常安静”这个静景。

3、声色结合绝句唐·杜甫两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

指写景时有声音的描写与颜色的描写。

前两句看似很普通,“黄鹂”“翠柳”“白鹭”“青天”涉及黄、翠、白、青四种颜色,画面绚丽多彩。

黄鹂在翠柳上的“鸣”,是声的描写。

一派愉悦的景象,确实能让人感受到优美的意境。

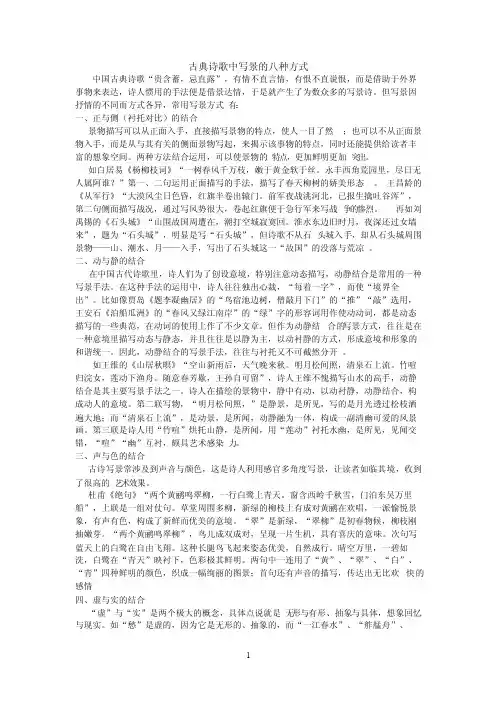

古典诗歌中写景的八种方式中国古典诗歌“贵含蓄,忌直露”,有情不直言情,有恨不直说恨,而是借助于外界事物来表达,诗人惯用的手法便是借景达情,于是就产生了为数众多的写景诗。

但写景因抒情的不同而方式各异,常用写景方式有:一、正与侧(衬托对比)的结合景物描写可以从正面入手,直接描写景物的特点,使人一目了然;也可以不从正面景物入手,而是从与其有关的侧面景物写起,来揭示该事物的特点,同时还能提供给读者丰富的想象空间。

两种方法结合运用,可以使景物的特点,更加鲜明更加突出。

如白居易《杨柳枝词》“一树春风千万枝,嫩于黄金软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?”第一、二句运用正面描写的手法,描写了春天柳树的娇美形态。

王昌龄的《从军行》“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑”,第二句侧面描写战况,通过写风势很大,卷起红旗便于急行军来写战争的惨烈。

再如刘禹锡的《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,题为“石头城”,明显是写“石头城”,但诗歌不从石头城入手,却从石头城周围景物——山、潮水、月——入手,写出了石头城这一“故国”的没落与荒凉。

二、动与静的结合在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结合是常用的一种写景手法。

在这种手法的运用中,诗人往往独出心裁,“每着一字”,而使“境界全出”。

比如像贾岛《题李凝幽居》的“鸟宿池边树,僧敲月下门”的“推”“敲”选用,王安石《泊船瓜洲》的“春风又绿江南岸”的“绿”字的形容词用作使动动词,都是动态描写的一些典范,在动词的使用上作了不少文章。

但作为动静结合的写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,并且往往是以静为主,以动衬静的方式,形成意境和形象的和谐统一。

高考古典诗词鉴赏:古诗词写景的七种方式在古代诗歌中,写景是一种非常重要的手法,不仅能让读者产生视觉感受,更能让读者进一步反思人生哲理。

本篇文档将介绍七种古诗词写景的方式,帮助高考生深入学习古典诗词。

第一种写景方式:直接描写这是最常见的古诗词写景方式,也是最容易理解的一种方式。

表现为作者直接描写自然或人物具体形象,让读者感受到自然的美丽和人物的独特魅力。

以下是古诗词中的直接描写方式例子:暮色苍茫看势滞, - 《将进酒》李白白发三千丈,缘愁似个长。

- 《登高》杜甫第二种写景方式:抓住特定景物这种方式的特点是将一个具体的景物作为主要切入点,通过深入描写这个景物的特点来阐述自然美的感受。

通过突出某一个特定的景物,来呈现整个自然景象。

以下是古诗词中的抓住特定景物方式例子:唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,惟闻女叹息。

- 《木兰诗》匿名木兰当户织, 描述的是一种寂静、空灵的氛围:在静静的夜晚,唯一听见的是温柔、忧伤而又无奈的女子叹息声。

第三种写景方式:借景抒情古典诗词有时借助环境、某个景观来表达情感,这种方式被称为借景抒情。

通过将已知景物与抒情的心情有机地结合在一起,达到顶峰的诗意效果。

以下是古诗词中的借景抒情方式例子:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

- 《静夜思》李白这里的月亮完美地借景表达了作者的离愁,让读者深深体会到岁月变迁的无常与不可控。

第四种写景方式:意象联想这种方式比较难解释,在语言表达上通常伴随着大量的空灵、抽象和哲思。

这种写景方式主要是通过抽象的词汇和意象来暗示和引导读者产生感受。

以下是古诗词中的意象联想方式例子:花底滑钱庄,绿水东流。

桃花不言下自成蹊。

- 《夜泊牛渚怀古》杨万里这里以花、水、桃花为起点,以抽象化的逻辑来表现自然的诗意。

第五种写景方式:以人为龙头,写自然和社会的交往这种写景方式借助人文元素,将自然和社会幻化成互相交错的场景。

通过人物对自然环境的感悟,反映社会的价值观和人性尊严。

古诗中的写作手法和表现手法1. “欲穷千里目,更上一层楼。

”(王之涣《登鹳雀楼》)这句诗运用了夸张的写作手法呀!就像你想看得超级远,那不得使劲往上爬嘛!它夸张地表达了登高才能望远的道理。

2. “不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

”(贺知章《咏柳》)这里用了比喻的表现手法呢!把春风比作剪刀,多形象啊,就好像春风真的能像剪刀一样裁剪出细细的柳叶来。

3. “飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

”(李白《望庐山瀑布》)哇塞,这夸张得太厉害啦!那瀑布简直像是从天上的银河直直落下来的,这手法太妙啦!4. “两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

”(杜甫《绝句》)对仗多工整呀!两个对一行,黄鹂对白鹭,鸣翠柳对上青天,就像两个人在比谁更厉害一样。

5. “忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

”(岑参《白雪歌送武判官归京》)用了比喻呀,把雪比作梨花,一夜之间仿佛春风吹来,让好多树都开满了梨花,这画面感,绝了!6. “白发三千丈,缘愁似个长。

”(李白《秋浦歌》)这夸张得也太吓人了吧!白发都三千丈啦,那得有多愁啊,真让人感叹!7. “大漠沙如雪,燕山月似钩。

”(李贺《马诗》)比喻得恰到好处呢,沙漠像雪,月亮像钩子,这描写多生动啊!8. “春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

”(孟浩然《春晓》)多么自然的白描手法呀,就简单地描写春天睡觉醒来听到鸟叫,却让人感受到春天的美好。

9. “遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

”(王维《九月九日忆山东兄弟》)通过想象兄弟们登高的情景,表达自己的思念,这想象的手法真厉害!10. “儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

”(高鼎《村居》)好一幅欢乐的画面啊,用简洁的语言就写出了孩子们的快乐,这写作手法太赞了!我觉得古诗中的这些写作手法和表现手法真的是太神奇了,能让简单的诗句变得那么有魅力,让人回味无穷啊!。

写景的手法

写景的手法如下:

1、移步换景,从远到近,从整体到局部抓住特点,准确描画:如《小石潭记》中第一段中发现小石潭——移步换景。

2、寓情于景,情景交融:如《小石潭记》中第四段中潭中气氛——寓情于景。

3、运用形象比喻:如《小石潭记》中第三段中写小潭清流——形象比喻。

4、运用动静结合的手法:如《沁园春雪》中山舞银蛇,原驰蜡象。

5、运用想象:如《沁园春雪》中想象雪后美景:看红妆素裹,分外妖娆。

6、侧面描写突出景物:如《小石潭记》中第二段中写水清:潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

7、白描:最著名的莫过于马致远的《天净沙•秋思》短短二十八字,一连推出九幅画面:枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马,刻划出一幅非常真实生动的秋郊夕照图。

古诗中的写景手法

古诗中的写景手法主要有以下几种:

1.比喻抒情:以比喻的方式来抒发情感,比如“春风又绿江南岸,明月何时照我还”,把春风绿江南岸比作明月,表达出思乡之情。

2.抽象描写:用抽象的形式来描写景象,比如“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,用桃花潭水深千尺来比拟汪伦送给自己的情义。

3.具体描写:以具体的形象来描写景象,比如“春花秋月何时了,往事知多少”,用春花秋月来描写春夏秋冬的景象。

4.象征描写:用象征的形象来描写景象,比如“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家”,用烟笼寒水月笼沙来描写秦淮近酒家的景象。

写景手法古诗

古诗中的写景手法主要包括描写自然景观、人物形象、动物、建筑等

方面。

以下是一些常见的写景手法:1.对比法:通过对比来突出景物的特点,如《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”,通过明月光和地上

霜的对比,突出了月光的明亮和霜的寒冷。

2.比喻法:用比喻来描绘景物,如《登高》中的“白日依山尽,黄河入海流”,用“白日依山尽”比喻太

阳落山,用“黄河入海流”比喻黄河奔腾入海。

3.拟人法:将景物拟人化,赋予其人的特征,如《江雪》中的“江雪初霁鹅鸣渡,器具鸣时已过午”,将江雪比作一个初霁的女子,鹅和器具则成为她的伴侣。

4.借景法:通过

借用其他景物来描绘主要景物,如《赋得古原草送别》中的“离离原上草,一岁一枯荣”,通过描写草原上的草来表达人生的无常。

5.对景法:通过

对比两个景物来突出其中一个的特点,如《春夜喜雨》中的“深院静无人,细雨湿芭蕉”,通过对比深院的静谧和雨水的细腻,突出了雨水的清新和

芭蕉的娇嫩。

以上是一些常见的写景手法,古诗中还有很多其他的写景手法,如拟景法、夸张法、排比法等,这些手法都能够让诗歌更加生动、形象,让读者更加深入地感受到诗人的情感和意境。