第12章 消化与吸收4

- 格式:pptx

- 大小:5.81 MB

- 文档页数:110

第二届学生教学技能竞赛教学设计学院生命科学学院参赛组别理科初中组课程名称消化与吸收指导教师王素英参赛队成员李月谢慜袁旭保莎孙贤兰贵州师范大学教务处制2011年5月18 日目录1。

教案................................................... 3-13 2。

学案.................................................. 14-17 3。

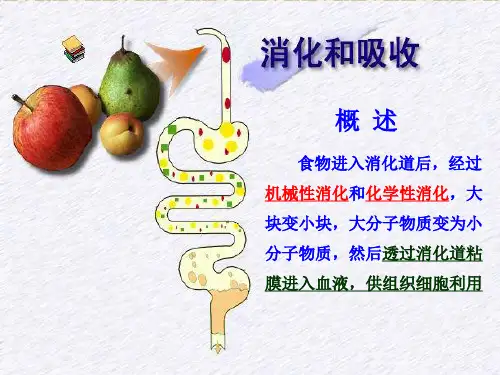

选用教材封面复印件.................................... 18-19贵州师范大学第二届学生教学技能竞赛教学设计第二章人体的营养第二节消化和吸收一、课前分析(一)教材分析1、对教材的认识“消化与吸收”是义务教育课程标准试验教材(人教版)七年级下册第四单元生物圈中的人第二章人的营养第二节,本章共分三节,教材通过三节的介绍力求将人的营养问题始终与周围的环境相联系,以便使学生认识到人与生物圈是一个不可分割的整体。

与第一章相比,本章加大了探究性学习的力度,充分体现了探究式学习以提高学生科学素养为理念,改变以往的教学程序。

从全章或全节来看食物的消化过程都应是本节的重点和难点,其中的实验教学与现实生活联系紧密,学生会有亲身体验,可帮助学生理解难点。

基于此,正好鼓励学生提出问题,并通过探究过程解决问题。

同时注意总结比较实验的结果,分析原因,使学生评价与反思自己的探究过程,使学生的学习能力逐步增强。

还可通过探究过程使学生意识到消化系统的重要性,并养成健康的生活习惯,为下一节作了铺垫。

2、教学目标2.1知识目标:①描述人体消化系统的及主要消化腺的组成、位置及功能;②口腔的结构和唾液对淀粉的初步消化作用;③概述食物在消化道内的消化和吸收过程;④说出小肠的结构特点。

2.2技能目标:①观察小肠结构的活动,解释小肠是消化和吸收的主要场所,认同结构与功能相统一的观点;②养成实验的设计、实际操作及科学探索的能力;③养成良好卫生习惯,提高注意口腔卫生、保护消化系统的能力。

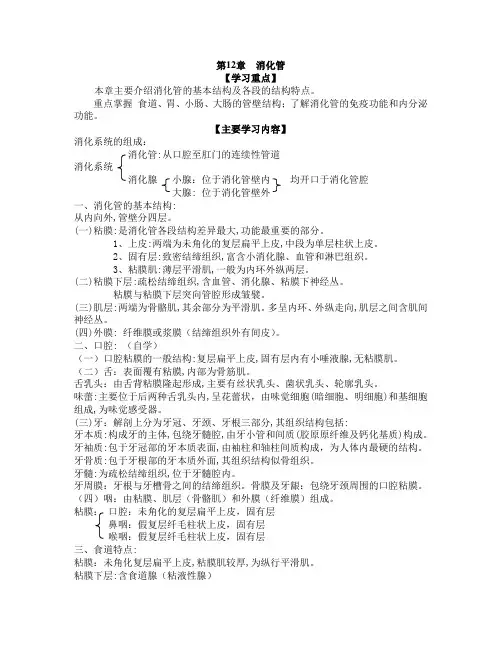

第12章消化管【学习重点】本章主要介绍消化管的基本结构及各段的结构特点。

重点掌握食道、胃、小肠、大肠的管壁结构;了解消化管的免疫功能和内分泌功能。

【主要学习内容】消化系统的组成:消化管:从口腔至肛门的连续性管道消化系统消化腺小腺:位于消化管壁内均开口于消化管腔大腺: 位于消化管壁外一、消化管的基本结构:从内向外,管壁分四层。

(一)粘膜:是消化管各段结构差异最大,功能最重要的部分。

1、上皮:两端为未角化的复层扁平上皮,中段为单层柱状上皮。

2、固有层:致密结缔组织,富含小消化腺、血管和淋巴组织。

3、粘膜肌:薄层平滑肌,一般为内环外纵两层。

(二)粘膜下层:疏松结缔组织,含血管、消化腺、粘膜下神经丛。

粘膜与粘膜下层突向管腔形成皱襞。

(三)肌层:两端为骨骼肌,其余部分为平滑肌。

多呈内环、外纵走向,肌层之间含肌间神经丛。

(四)外膜: 纤维膜或浆膜(结缔组织外有间皮)。

二、口腔: (自学)(一)口腔粘膜的一般结构:复层扁平上皮,固有层内有小唾液腺,无粘膜肌。

(二)舌:表面覆有粘膜,内部为骨筋肌。

舌乳头:由舌背粘膜隆起形成,主要有丝状乳头、菌状乳头、轮廓乳头。

味蕾:主要位于后两种舌乳头内,呈花蕾状,由味觉细胞(暗细胞、明细胞)和基细胞组成,为味觉感受器。

(三)牙:解剖上分为牙冠、牙颈、牙根三部分,其组织结构包括:牙本质:构成牙的主体,包绕牙髓腔,由牙小管和间质(胶原原纤维及钙化基质)构成。

牙袖质:包于牙冠部的牙本质表面,由袖柱和轴柱间质构成,为人体内最硬的结构。

牙骨质:包于牙根部的牙本质外面,其组织结构似骨组织。

牙髓:为疏松结缔组织,位于牙髓腔内。

牙周膜:牙根与牙槽骨之间的结缔组织。

骨膜及牙龈:包绕牙颈周围的口腔粘膜。

(四)咽:由粘膜、肌层(骨骼肌)和外膜(纤维膜)组成。

粘膜:口腔:未角化的复层扁平上皮,固有层鼻咽:假复层纤毛柱状上皮,固有层喉咽:假复层纤毛柱状上皮,固有层三、食道特点:粘膜:未角化复层扁平上皮,粘膜肌较厚,为纵行平滑肌。

组织学与胚胎学――第12章消化管第12章消化管A型题1.关于味蕾的描述,哪一项错误?A.是味觉感受器B.是感觉神经元C.是感觉上皮细胞D.舌尖的味蕾感受甜咸味刺激E.舌背部的味蕾感受苦味刺激2.复层扁平上皮与单层柱状上皮交界处位于:A.食管与胃贲门之间B.口腔与咽之间C.咽与食管之间D.胃与十二指肠之间E.回肠与盲肠之间3.关于人食管结构,哪一项错误?A.腔面有7~10条纵行皱襞B.黏膜上皮为角化的复层上皮C.黏膜肌层为一层纵行的平滑肌D.黏膜下层内含粘液腺E.管壁内既有平滑肌,又含骨骼肌4.关于胃黏膜的描述,哪一项错误?A.为单层柱状上皮B.含少量杯状细胞C.细胞顶部含大量粘原颗粒D.HE染色标本中着色较淡E.上皮细胞可分泌粘液5.消化管壁可分为A.内膜、中膜、外膜B.内膜、中膜、浆膜C.内膜、中膜、纤维膜D.内皮、肌层、纤维膜E.黏膜、黏膜下层、肌层、外膜6.胃黏膜之所以能抵御胃液侵蚀,主要是因为A.胃液中的消化酶B.上皮细胞分泌碱性粘液,具有保护作用C.杯状细胞分泌保护性粘液D.微绒毛屏障E.胃黏膜表面存在粘液-碳酸氢盐屏障7.消化管壁内的神经丛可位于A.上皮层B.黏膜层C.固有层D.肌层E.外膜8.胃黏膜上皮的表面粘液细胞分泌A.胃蛋白酶原B.5-羟色胺C.粘液D.内因子E.H离子9.胃底腺的主细胞可分泌A.盐酸B.胃蛋白酶C.胃蛋白酶原D.内因子E.维生素B1210.胃底腺壁细胞合成盐酸的部位是A.滑面内质网B.粗面内质网C.高尔基复合体D.微管泡系统E.细胞内分泌小管11.关于壁细胞合成盐酸的描述,哪一项错误?A.先由细胞质内的碳酸酐酶催化CO2与H2O形成H2CO3 B.先由细胞质内的碳酸酐酶催化H2CO3解离生成H+C.H+被主动运输到细胞内分泌小管D.Cl-也经小管泡系被主动到细胞内分泌小管E.H+与Cl-在细胞内分泌小管内结合形成HCl 12.盐酸的主要作用是A.促进内因子吸收B.稀释毒物C.消化蛋白质D.激活胃蛋白酶原和杀菌E.消化淀粉13.内因子是由何种细胞分泌?A.胃腺主细胞B.颈粘液细胞C.壁细胞D.内分泌细胞E.吸收细胞14.壁细胞分布于A.胃底腺的底部B.胃底腺的底部和颈部C.胃底腺的底部和峡部D.胃底腺的颈部和峡部E.胃底腺的颈部15.关于胃酶细胞结构特点,哪一项错误?A.细胞呈柱状B.细胞质嗜酸性C.细胞质内含丰富的粗面内质网D.细胞质内含发达的高尔基复合体E.分泌胃蛋白酶原16.哪一种结构特点与壁细胞无关?A.细胞质嗜酸性B.可分泌盐酸C.细胞质内富含线粒体D.细胞质内富含粗面内质网E.细胞内含细胞内分泌小管17.哪一个器官的黏膜上皮内不含杯状细胞?A.胃B.空肠C.回肠D.结肠E.十二指肠18.细胞内分泌小管由A.壁细胞基底面的细胞膜向胞质内凹陷而成B.壁细胞游离面的细胞膜向胞质内凹陷而成C.主细胞游离面的细胞膜向胞质内凹陷而成D.主细胞基底面的细胞膜向胞质内凹陷而成E.M细胞基底面的细胞膜向胞质内凹陷而成19.小肠环行皱襞由A.上皮和固有层向肠腔内突起形成B.上皮,固有层和黏膜肌层向肠腔内突起形成C.黏膜,黏膜下层和肌层共同向肠腔内突起形成D.黏膜和部分黏膜下层共同向肠腔内突起形成E.黏膜和肌层共同向肠腔内突起形成20.小肠消化吸收的重要部位是A.绒毛表面的粘液层B.微绒毛表面的细胞衣C.吸收细胞的粗面内质网D.吸收细胞的滑面内质网E.小肠表面的纹状缘21.中央乳糜管A.是毛细血管,与脂肪吸收有关B.是毛细血管,与氨基酸吸收有关C.是毛细淋巴管,与单糖吸收有关D.是毛细淋巴管,与脂肪吸收有关E.是小淋巴管,与脂肪吸收有关22.哪一种结构与扩大小肠的表面积无关?A.绒毛B.微绒毛C.小肠腺D.柱状细胞E.环形皱襞23.小肠绒毛A.由单层柱状上皮组成B.由单层柱状上皮和固有层向肠腔突出而成C.由黏膜和黏膜下层向肠腔突出而成D.由黏膜下层向肠腔突出而成E.与水电解质转运相关24.组成小肠腺的主要细胞有A.柱状细胞、扁平细胞、潘氏细胞B.柱状细胞、潘氏细胞、壁细胞C.柱状细胞、壁细胞、主细胞D.柱状细胞、主细胞、颈粘液细胞E.柱状细胞、杯状细胞、潘氏细胞25.肠腺潘氏细胞内的嗜酸性分泌颗粒内含有A.蛋白酶B.脂酶C.组织胺酶D.溶菌酶E.过氧化物酶26.关于大肠的结构特征,哪一项错误?A.黏膜无绒毛B.上皮由柱状细胞组成C.肠腺长而密D.肠腺的杯状细胞含量多E.固有层内有较多的孤立淋巴小结27.关于胃肠道内分泌细胞的分布,哪一项错误?A.胃上皮及腺内B.小肠上皮及腺内C.食管上皮内D.结肠的上皮及腺内E.阑尾的上皮及腺内28.存在于消化管固有层内的腺体有A.食管腺,贲门腺,胃底腺B.食管腺,幽门腺,胃底腺C.贲门腺,胃底腺,十二指肠腺D.贲门腺,幽门腺,胃底腺,肠腺E.食管腺,十二指肠腺B型题备选答案(第29~32题):A.细胞内分泌小管B.中央乳糜管C.横小管D.纵小管E.E.有孔毛细血管29.合成盐酸的部位是30.运输乳糜微粒的是31.运输氨基酸的是32.运输葡萄糖的是备选答案(第33~38题):A.杯状细胞B.壁细胞C.主细胞D.颈粘液细胞E.潘氏细胞33.细胞质内含溶菌酶的细胞34.能分泌胃蛋白酶原的细胞35.能分泌盐酸的细胞36.能分泌内因子的细胞37.能分泌凝乳酶的细胞38.细胞质内含肽酶的细胞备选答案(第39~44题):A.D细胞B.I细胞C.G细胞D.EC细胞E.D1细胞39.能分泌5-羟色胺的细胞是40.能分泌生长抑素的细胞是41.能分泌血管活性肠多肽的细胞是42.能分泌胃泌素的细胞是43.能分泌缩胆囊素-促胰酶素的细胞是44.能分泌多种肽的细胞是12th Digestive Tract 参考答案A型题1.B 味蕾是味觉感受器,由味细胞和基底细胞构成,其细胞类型属感觉上皮,细胞基底部与味觉神经末梢形成突触。

消化和吸收教学反思消化和吸收教学反思消化和吸收教学反思1《消化和吸收》是人教版第四单元第四章的内容,该课在从整体了解人体构成的基础上,围绕消化系统帮助学生学习食物在被消化和吸收的过程中所经过的主要器官及食物变化(分解和吸收)过程,了解日常生活中一些不好的饮食和生活习惯给消化系统带来的危害和造成的疾病,通过设计制作模型进一步熟悉消化器官的位置和功能,同时激发学生关注医疗技术的发展和应用。

在这一节课教学时,我注重了以下三点:一、创设情境,激发探究欲望。

以往很多教学情节都只是为导入新课而设计,1分钟后就消失得无影无踪,在后面的环节又重新设计一个完全没有关联的情节。

这样就显得很造作了。

这就范了教学情节设计大忌:为情节而设计,太过牵强,生命力太短,意义不大。

因此在这一课的教学设计中,我注意避免了生硬的情节,而是设计了一个故事情节贯穿整一节课教学。

一个故事情节贯穿始终,既有开启课题,激发学生兴趣的作用,完成知识能力目标,又能引导学生分析、思考,最终达到情感态度与价值观及社会科学、技术、社会和环境目标。

所有环节一环扣一环,逐层深入提升。

首先,我让学生看一段有一小孩吃饭不定时、暴饮暴食、饭后立即进行剧烈运动,最后肚子疼送医院的一段视频,画面最后停留在医生给这个小孩作完检查。

这时我让学生来当一回医生,给小孩诊断一下他有可能得什么病。

我赶紧趁热打铁引发学生思考消化系统构成与消化、吸收过程,从而完成知识与能力目标。

然后再通过一段小孩消化系统器官的“对话”,引发学生如何良好的饮食和生活习惯的讨论,从而完成情感态度与价值观及科学、技术、社会和环境目标。

从教学实际来看,学生对这一情节非常感兴趣,也较为投入,通过第一个视频学生的兴趣得到很大的调动,发言非常踊跃,根据日常的生活经验,基本上都能准确地诊断出病情,有些同学还能指出病因,并开出药方。

第二个视频将小孩体内的消化系统类比成工厂,拟人化的对话,也极大地调动了学生的兴趣,促进学生思考、讨论。

2023年《消化和吸收》教案2023年《消化和吸收》教案1一、教学目标【知识与技能目标】1、了解人体消化系统的组成和功能。

2、运用实验法探究馒头在口腔中的变化。

【过程与方法目标】1、通过操作实验探究馒头在口腔中的变化的过程,锻炼动手操作和观察能力。

2、通过整理人体消化系统的组成和功能,提析,归纳,总结等逻辑思维能力。

【情感态度价值观目标】通过学习科学发现过程,树立实事求是的科学态度;透过纷繁复杂的生命现象揭示事物普遍联系,初步建立唯物主义世界观。

二、教学重难点【重点】人体消化系统的组成和功能。

【难点】人体消化系统的组成和结构三、教学过程环节一、导入新课请同学们观看flash动画《馒头历险记》,让同学们在观察的时候总结出馒头从被人们吃下去一直到被人体消化吸收直到排出体外分别经历了哪些部位,学生回答消化道及消化腺各部分的名称;教师进一步提问馒头在经过以上各部分的时候分别发生了哪些变化呢?学生无法回答,教师由此引出本节课的课题《消化与吸收》环节二、新课教学一、利用导入中视频所呈现的食物从摄取到被细胞吸收的画面,引导学生总结出消化的定义:食物在消化道内分解成可以被细胞吸收的物质的过程叫做消化。

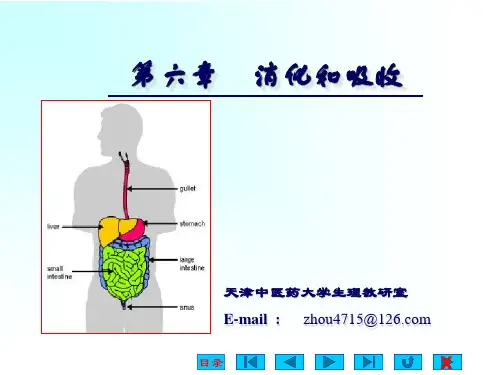

二、教师展示人体消化系统的模型,通过让学生自主观察引导学生总结出消化系统的组成:由消化道和消化腺构成,其中消化道包括口腔,咽,食道,胃,小肠,大肠,肛门等器官构成,消化腺是由胰,肝唾液腺等构成。

并且让学生指出每个结构对应于身体的什么部位。

三、通过实际生活,带领学生回忆馒头嚼的时间久了会有甜味,这是为什么?引出本节课的探究实验:探究馒头在口腔的变化。

1、提出问题:馒头变甜是否与牙的咀嚼,舌的搅拌以及唾液都有关系呢?如果是这样,他们各是什么作用?馒头为什么会变甜?2、作出假设:淀粉是馒头的主要成分,淀粉没有甜味,但淀粉分解形成的麦芽糖有甜味。

淀粉在唾液的作用下产生麦芽糖。

3、材料用具:新鲜的馒头,唾液,试管,碘液。

4、方法步骤:(1)取新鲜的馒头,切成大小相同的A、B、C,3小块,将A块和B块分别用刀细细的切碎,拌匀,C块不做任何处理。

食物消化和吸收(第1课时)一、教材分析《消化和吸收》是浙教版九年级上册第四章中的第2节,这一内容是全章的知识核心。

上节学生已经了解了食物中含有哪些营养物质,那么接下来要掌握的便是食物在哪里被消化吸收的?食物是怎样消化的?营养物质怎样被吸收的?本节围绕消化系统的结构、功能及酶的概念、特点和影响因素等内容展开,通过图片分析,引导学生初步归纳人体消化系统的消化道和消化腺的结构及其功能,并要求明确各消化腺分泌的消化液流入的部位,增强学生的读图能力。

二、学情分析九年级的学生思维活跃,他们有很强的求知欲望,对外界事物都有着非常浓厚的兴趣。

他们消化系统和人类的日常生活关系密切,学生平时接触也较多,但食物在消化系统内怎样消化和吸收的知识比较缺乏,对于其结构和生理功能却不太了解。

因此在教学中一方面要要尽可能运用多种手段将教学内容形象直观化,另一方面要创造条件和机会,让学生发表见解,发挥学生学习的主动性。

三、设计思路对于这一节的知识,学生通过日常生活经验对消化系统的组成有一定的了解,但对于食物在消化系统内到底怎么样被消化、吸收的知识还比较缺乏,而这部分知识又比较抽象。

所以在设计我以新课标提出面向全体学生,提高生物科学素养,倡导探究学习的课程理念为指导思想,以自主性、合作性、探究性为课堂学习的方式,充分利用现代信息资源,以学生已有的生活知识、生活经验为切入点,关注学生的心理需求,激发学习兴趣、内化学习热情,来获取有关本节课所涉及的教学知识内容,为日后珍惜健康、关爱生活、养成良好的生活习惯打下扎实的基础。

“影响酶催化作用的因素”的实验探究,不应满足于得出正确实验结果的目标,而应该注重让学生学会学会分析实验设计方法和实验设计的原则、改进实验的思路等。

在教学过程中,要有意识地渗透人体结构与功能相统一的观点,并让学生理解消化和吸收是发生在人体内的一个连续的生理过程。

四、教学目标知识和技能1.能描述人体消化系统的组成;确认消化面积的大小与消化速度的关系。