古代汉语句子语法

- 格式:doc

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:5

古代汉语的语法特点古代汉语作为汉民族的语言,经历了漫长的发展过程,形成了独特的语法特点。

本文将从句子结构、虚词使用和动词短语等方面介绍古代汉语的语法特点。

一、句子结构古代汉语的句子结构相对简单,通常由主谓宾的基本结构构成。

在这个结构中,主语位于句首,宾语位于句末,谓语位于主宾之间。

例如:“吾爱汝”,意为“我爱你”。

这种结构简洁明了,没有冗余的修饰语,使句子表达直接、清晰。

此外,古代汉语还强调修辞手法的运用。

比如通过并列句、对仗句等手法使句子更富有韵律感,增强表达的艺术性。

二、虚词使用古代汉语的特点之一是虚词使用较少。

虚词是指没有实际意义的字,如助词、介词等。

相较现代汉语,古代汉语中的虚词使用更为简洁。

古代汉语中的助词种类较少,用法也相对固定,如“之”、“乎”、“尔”等。

介词在古代汉语中使用较少,常采用动词短语或借助动词表示,如“登山”、“入室”等。

三、动词短语在古代汉语中,动词短语的使用较为灵活。

动词短语是由动词与其他成分组成的短语,用来表示动作、状态等。

古代汉语中,动词短语常用于表示完成的动作,或者用来表示动作的方式或结果。

例如:“飞黄腾达”、“惊天动地”等。

古代汉语的动词短语常用于修饰名词,作为描绘性的修饰成分。

这种修饰方式使句子更加生动、形象,增强了表达的感染力。

综上所述,古代汉语的语法特点主要体现在句子结构、虚词使用和动词短语等方面。

古代汉语以简洁明了为特点,注重修辞的运用,使句子具备鲜明的表达风格。

古代汉语的语法特点对今天的汉语研究有着重要的参考价值,也为我们更深入地理解和传承中华文化提供了宝贵的资源。

古代汉语语法与语词的演变古代汉语是中华文明的历史遗产,它的语法与语词演变经历了漫长的历史过程。

在古代汉语的语法方面,主要表现为句子结构的简单、词序不定和重音位置固定等特点。

而在语词方面,汉字的发明创造、音韵变化和文化背景的影响共同促进了词汇的演变。

下面将对古代汉语的语法与语词的演变进行深入探讨。

句子结构的简单与词序不定在古代汉语中,句子的结构比较简单,主语和谓语常常放在句子的前面,宾语和状语放在后面。

例如,在《论语》中,孔子说过“巧言令色,鲜矣仁”这句名言,其中“巧言令色”是主语,“鲜矣”是谓语,而“仁”则是宾语。

此外,在《诗经》中也有“余音绕梁,三日不绝”的句子,其中“余音绕梁”为主语,“三日不绝”为谓语。

从这些例子可以看出,古代汉语的句子结构相对简单,缺乏现代汉语中的复杂句和复合句等句式。

古代汉语的另一个特点是词序不定,主语、谓语、宾语等成分放置的顺序并不固定。

例如,在《孟子》中有“良马无还,田善无积”的句子,这个句子中的“良马无还”和“田善无积”其实都是主语、谓语、宾语结构的简单句,但是它们的词序却是随意的。

因此,古代汉语的句子结构比较灵活,在表达方式方面具有一定的优势。

重音位置的固定古代汉语中的重音位置比较固定,大多数单音节词的重音都在第一个音节上,例如“山”、“水”、“人”等。

但也有例外,例如“我”、“是”等词的重音就在第二个音节上。

此外,古代汉语中还出现了许多双重或多重重音的词汇,例如“华丽”、“互通有无”等,这些词汇的发音演变与历史、地域、文化等多种因素有关,体现了古代汉语的音韵变化和语言发展的多样性。

汉字的发明创造与演变汉字是古代汉语的书写符号,它的发明创造和演变是古代汉语词汇的基础。

据考证,中国的甲骨文可以追溯到商朝晚期,这些甲骨文是最早的汉字书写形式。

但是,古代汉字的书写形式一直在演变,经过楚、秦、汉、魏晋、唐、宋等历史时期的变革和发展,最终形成了现代汉字的书写规范。

古代汉字的演变主要有两个方面:一是汉字的字义演变,二是汉字音韵的转变。

古代汉语特殊语法现象古代汉语,在语法方面有许多特殊的现象,包括古汉语动词短语的分句结构、句子的排比结构、象声词和拟声词的使用、古文中常用的打油诗、重复和对仗等等。

1.动词短语的分句结构在古代汉语中,动词短语常常采用分句结构。

例如,“枯松老树舍翠苔,小草葱茏辘轳回。

”这个句子中,分词“枯松老树”是由主语“树”和动宾前置的动词“枯松老”两个部分组成的。

2.句子的排比结构古代汉语的排比结构可能是最为普遍也是最为经典的语法现象之一。

排比句是指多个子句以相同的结构排列在一起的句子。

例如,“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”这个句子的两个子句采用了相同的结构和语法。

3.象声词和拟声词的使用在古代汉语中,有许多象声词和拟声词的使用。

象声词通过模拟声音,表达一定的感情、情节或者是描述某种状态。

例如,“咚咚咚”、“哗哗哗”、“嘶嘶声”等等。

拟声词则取材于生活中的各种声音,表现出对某种声音的模仿或者描述。

例如,“波涛汹涌”、“飞沙走石”、“轰轰隆隆”等等。

4.古文中常用的打油诗打油诗是指古文中的一种特殊形式,它通常用在某个情景或者剧情的描述上,以增强文字的情感效果。

例如,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”这个诗句常常被用在英雄壮烈牺牲的场合,以表达对英雄的崇敬和悼念之情。

5.重复和对仗在古代汉语的写作中,重复和对仗也是一种特殊的语言现象。

重复是指在某个句子或者段落中,多次使用同一词语或者相同的结构以起到加强作用,增强语言表达的效果。

例如,“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。

”对仗则是指把句子前后两个小分句的语法结构一致,从而达到视觉对称的效果。

例如,“春花秋月何时了,往事知多少。

”这种对仗可以增强文字的美感和节奏感。

总之,古代汉语具有许多特殊的语法现象和语言表达方式,这些现象和方式不但为文学作品的表达增添了魅力,也为人们了解古代文化和历史风貌提供了一种窗口。

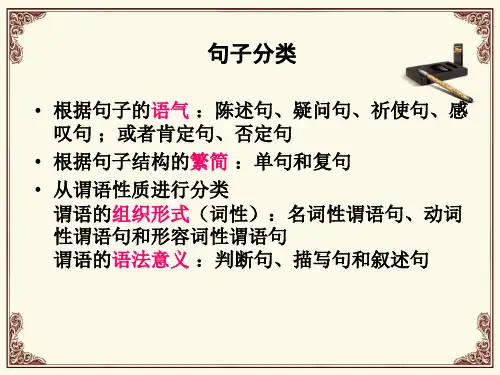

第二章语法基础本章首先介绍与句子、短语、词有关的一些基础概念,然后再由这些基础概念出发来介绍与句子、短语和词有关的基础分类。

由于古代汉语是以单音节词为主,与词的构成有关的问题,在词的后面作些简要的说明。

第一节语法的基本单位这一节我们先简要说明句子、短语、词及它们最基础的分类。

一、句子、短语和词句子是前后都有停顿,并且带有一定的语调、表示相对完整意义的语言形式。

古代汉语是书面语言,句子前后的停顿是通过后人所加的标点符号中的句号、问号、感叹号等来表示的。

如:(1)[齐师]{大败}。

(公羊传·成公元年)(2)[子]{见夫子乎}?(论语·微子)(3)[子玉]{无礼哉}!(左传·僖公二十八年)以上三例都是句子,例(1)句子的停顿用句号表示,后两例是用问号和感叹号来表示。

至于这些句子的语调,今人只能根据现代汉语的语调比照地来认识,很难确切地知道古人当时到底用一种什么样的语调来说这些句子。

以上三个句子全都表示了一个相对完整的意义。

一个句子常由主语和谓语这样两个句子成分构成,在以上四个句子中,用点和△标示的不同部分,分别是主语和谓语。

主语表示一句话的话题,通常是说话者和听话者已知的信息,所以主语趋向于有定。

谓语则是对主语的陈说,对于听话者来说,谓语对主语的陈说常是未知的信息。

主语、谓语可以由词直接充当,也常由短语来充当。

短语又叫词组,它有时可以直接成句,但更常见的形式是,在它用做主语或谓语之后,再构成句子。

以上例(1)中的主语“齐师”和谓语“大败”,就都是短语。

词是语言中最小的能独立运用的语言单位。

以上例(1)中的“齐”、师”等就都是词。

词是由语素构成的。

短语、词与句子是不同的语法单位,句子是使用单位,人们用句子来进行言语活动;而短语、词则是备用单位,它们并不在言语活动中直接使用。

从大的方面看,一个句子在使用时,可以有两种不同的作用。

一种作用是关于客观世界说了些什么,逻辑学上称之为表述了一个命题;另一种作用则并未直接表述命题,即关于客观世界没有直接说些什么。

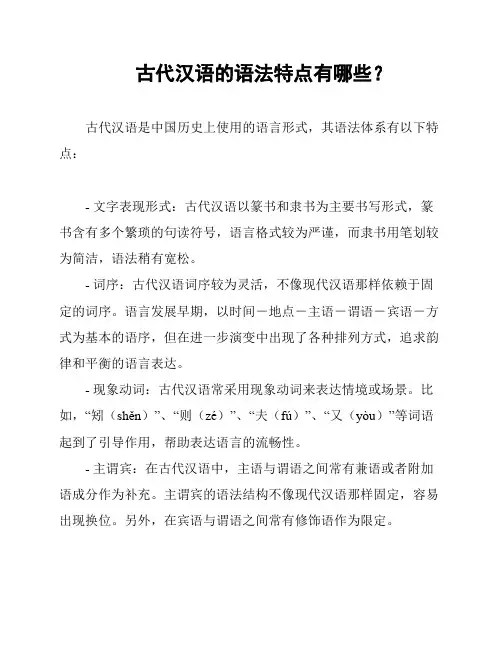

古代汉语的语法特点有哪些?

古代汉语是中国历史上使用的语言形式,其语法体系有以下特点:

- 文字表现形式:古代汉语以篆书和隶书为主要书写形式,篆书含有多个繁琐的句读符号,语言格式较为严谨,而隶书用笔划较为简洁,语法稍有宽松。

- 词序:古代汉语词序较为灵活,不像现代汉语那样依赖于固定的词序。

语言发展早期,以时间-地点-主语-谓语-宾语-方式为基本的语序,但在进一步演变中出现了各种排列方式,追求韵律和平衡的语言表达。

- 现象动词:古代汉语常采用现象动词来表达情境或场景。

比如,“矧(shěn)”、“则(zé)”、“夫(fú)”、“又(yòu)”等词语起到了引导作用,帮助表达语言的流畅性。

- 主谓宾:在古代汉语中,主语与谓语之间常有兼语或者附加语成分作为补充。

主谓宾的语法结构不像现代汉语那样固定,容易出现换位。

另外,在宾语与谓语之间常有修饰语作为限定。

总的来说,古代汉语语法特点主要为词序灵活、现象动词、主谓宾结构不固定等。

这些语言特点也反映出当时中国人的思维方式和文化传统。

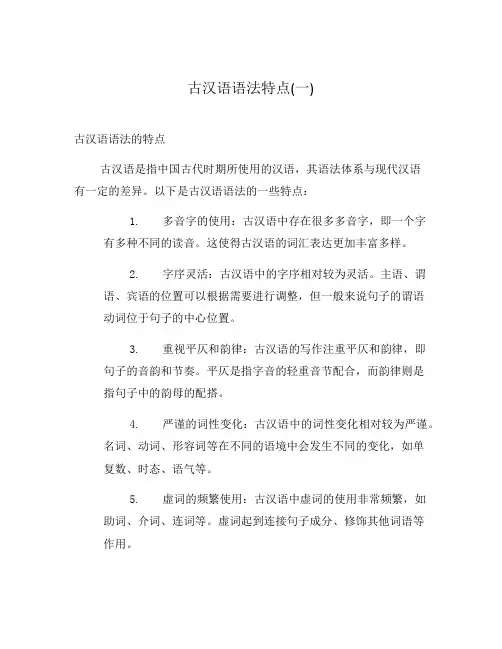

古汉语语法特点(一)

古汉语语法的特点

古汉语是指中国古代时期所使用的汉语,其语法体系与现代汉语

有一定的差异。

以下是古汉语语法的一些特点:

1.多音字的使用:古汉语中存在很多多音字,即一个字

有多种不同的读音。

这使得古汉语的词汇表达更加丰富多样。

2.字序灵活:古汉语中的字序相对较为灵活。

主语、谓

语、宾语的位置可以根据需要进行调整,但一般来说句子的谓语

动词位于句子的中心位置。

3.重视平仄和韵律:古汉语的写作注重平仄和韵律,即

句子的音韵和节奏。

平仄是指字音的轻重音节配合,而韵律则是

指句子中的韵母的配搭。

4.严谨的词性变化:古汉语中的词性变化相对较为严谨。

名词、动词、形容词等在不同的语境中会发生不同的变化,如单

复数、时态、语气等。

5.虚词的频繁使用:古汉语中虚词的使用非常频繁,如

助词、介词、连词等。

虚词起到连接句子成分、修饰其他词语等

作用。

6.语气词的丰富:古汉语中的语气词非常丰富,可以用

来表达不同的情感、语气和语态。

其中包括感叹、疑问、肯定、否定等多种语气词。

7.动补结构的使用:动补结构在古汉语中使用频繁。

动

词和补语之间的关系比较紧密,补语可以是形容词、名词、副词等,用来补充说明动词的意思。

8.兼用性的词语:古汉语中存在很多兼用性的词语,即

一个词可以同时作为名词、动词、形容词等多种词性。

这使得古汉语的表达更加灵活多变。

以上是古汉语语法的一些特点,通过对这些特点的了解,可以更好地理解古代文献和古代汉语作品。

文言文中常见语法现象和句式1:使动用法使动用法:使动用法是指谓语动词对宾语含有“使它怎么样”或“使它成为什么”的意味,它能让宾语具有“使动”动词所赋予的行为和性状。

一、动词使动用法。

例1:行仁义而怀西戎,遂王天下。

(《五蠹》)怀:使……归顺。

例2:直可惊天地,泣鬼神。

(《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》惊:使……震惊。

泣:使……悲泣。

二、名词使动用法。

例1:文王以百里之壤而臣诸侯。

(《毛遂自荐》)臣:使……称臣。

例2:先破秦入咸阳者王之。

(《鸿门宴》)王:使……为王。

三、形容词使动用法。

例1:既来之,则安之。

(《季氏将伐颛臾》)安:使……安。

例2:大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!(《廉颇蔺相如列传》)急:使……急。

2:意动用法所谓意动动词,就是含有认定意义的动词,它对宾语含有“以为什么”或“以为怎样”的意思,或者把宾语所表示的人或事物看成是什么或看成怎样。

古汉语表示意动的动词有“以……为……”、“以为”、“为”等。

如:市人皆以赢为小人。

(都市里的人都认为我侯赢是个小人。

)《信陵君窃符求赵》皆以美于徐公。

(全都认为我比徐公美。

)《邹忌讽齐王纳谏》但是,在古汉语里,可以有另外一种表示方法,它可以不用意动动词,而用别的词来代替意动动词,并简化结构,我们称之为意动用法。

一、名词用作意动动词。

名词用作意动动词,就是把名词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个名词所表示的人或事物。

如:孟尝君客我。

(孟尝君把我当作客人。

)《冯谖客孟尝君》侣鱼虾而友麋鹿。

(把鱼虾当作伴侣,把麋鹿当作朋友。

)《前赤壁赋》二、形容词用作意动动词。

形容词用作意动动词,就是把形容词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个形容词所表示的看成怎样。

形容词用作意动动词后所构成的动宾式,所表示的内容和古汉语的“以……为……”一样。

如:成然之。

(成名认为他的妻子的话很对。

)《促织》又安敢毒耶?(我又怎么敢认为这个差役痛苦呢?)《捕蛇者说》吾妻之美我者。

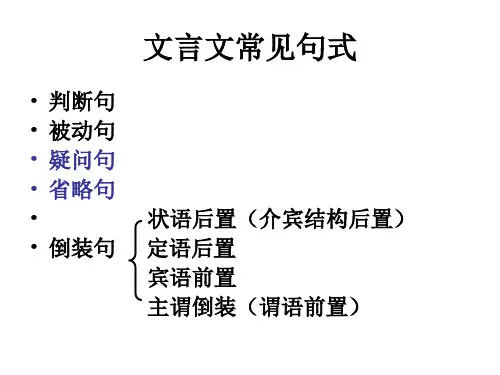

古代汉语句式

古代汉语句式是指古代汉语中常见的句子结构和语法规则。

古代汉语句式的特点是丰富多样,形式灵活,常以主谓宾的结构出现。

以下是一些常见的古代汉语句式。

1. 主谓结构:古代汉语中的主谓结构是最基本的句式,由一个主语和一个谓语组成。

例如:“春风吹拂着大地。

”这个句式简洁明了,表达了一个简单的动作。

2. 主谓宾结构:主谓宾结构是古代汉语中最常见的句式之一,由一个主语、一个谓语动词和一个宾语组成。

例如:“我读书。

”这个句子中,“我”是主语,“读书”是谓语动词,“书”是宾语。

3. 主谓补结构:主谓补结构在古代汉语中常用于描述主语的属性或状态,由一个主语、一个谓语动词和一个补语组成。

例如:“他高兴地笑了。

”这个句子中,“他”是主语,“笑”是谓语动词,“高兴地”是补语。

4. 主谓状结构:主谓状结构在古代汉语中常用于描述主语的动作或状态,并附加一个状语。

例如:“夜幕降临,寂静无声。

”这个句子中,“夜幕降临”是主谓状结构,“寂静无声”是状语。

5. 并列结构:并列结构在古代汉语中常用于列举或并列多个相同的成分,具有平衡和对称的特点。

例如:“天地广阔,山川壮丽。

”这个句子中,“天地广阔”和“山川壮丽”是并列结构。

以上是一些常见的古代汉语句式,它们丰富多样,为我们理解和学习古代汉语提供了基础。

在阅读古代文学作品或进行翻译时,熟悉和掌握这些句式将会有很大的帮助。

古代汉语中的句子结构

古代汉语是中国历史上漫长时期使用的语言,其句子结构与现代汉语有很大不同。

主要表现在以下几个方面:

主谓宾结构

在现代汉语中,主语通常在句子的主位,紧随其后的是谓语和宾语。

这是因为现代汉语主张“以谓为重”,即将动作或状态放在句子的重要位置上。

但是,在古代汉语中,主谓宾结构并不是强制要求的,出现的频率也很低。

这是因为古代汉语比较注重修饰成分的位置,常把修饰语放在句首。

并列结构

在古代汉语中,表示并列的结构比较灵活多样。

例如,“不但……而且……”、“与……不同的是……”、“虽然……但是……”等等。

这些结构通常出现在句首,起到强调的作用。

另外,古代汉语中还常出现两个动词并列的情况,这在现代汉语中则比较少见。

独立主格结构

在古代汉语中,经常出现一种特殊的结构,即独立主格结构。

这种结构具有两个名词成分,其中一个是动作的行为者,另一个则是受到动作影响的对象。

例如,“夫子游于齐、梁之间,求学而已矣”。

总而言之,古代汉语的句子结构与现代汉语有许多不同之处,需要我们进行深入的学习和研究。

左传:

《郑伯克段于鄢》重点句

❖制,岩邑也。

虢叔死焉,佗邑唯命:制,是险要的封邑。

虢叔死在那里,其他的封邑我唯命是听。

❖不如早为之所:不如早点给他准备个地方。

❖无生民心:不要让老百姓滋生坏主意。

❖既而大叔命西鄙北鄙贰属于己:不久,太叔命令西部和北部的边邑既属于庄公,也属于自己。

❖大叔又收贰以为己邑:太叔又把两个边邑收为己有

❖姜氏何厌之有:姜氏有什么满足的时候?

❖公语之故,且告之悔:庄公告诉他事情的缘故,也告诉他自己的后悔。

❖尔有母遗,繄我独无:你有母亲可以送食,可就我独自一人没有。

❖若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然:如果掘地到有泉水之处,然后挖隧道,在隧道里相见,谁说不是那样。

❖“孝子不匮,永锡尔类。

”其是之谓乎:“孝子的孝顺没有穷尽,永久把它给予你的同类。

”说的大概就是这种情况吧?

《郑伯克段于鄢》句法——宾语前置

❖宾语+之/是+动词”格式

何厌之有。

❖“是+动词”格式

昭王南征而不复,寡人是问。

❖“疑问代词+动词”格式

吾谁欺?欺天乎!

❖“否定词+代词+动词”格式

谏而不入,则莫之继也。

《齐桓公伐楚》

唯是風馬牛不相及也:這種情況就好比公馬和母牛了發情也不會相誘一樣,是互不相干的。

不虞君之涉吾地也:沒想到您的軍隊進入我國地界。

五侯九伯,女實征之:所有的諸侯,你都有權征討。

爾貢包茅不入,王祭不共,無以縮酒

你們本該進貢包茅,但是沒有進貢,周王的祭祀用品供應不足,沒有東西可以滲酒。

昭王之不復,君其問之于水濱

周昭王南巡而不歸,您還是去到水濱去問問河神吧!

豈不穀是爲?先君之好是繼

難道是爲了我,只是爲了繼承兩國先君的友好關係罷了。

君惠徼福於敝邑之社稷

承蒙您向我國社稷之神求福。

君若以德綏諸侯

您如果以恩德安撫諸侯。

總結出《齊桓公伐楚》一文中的敬詞和謙詞。

惠敢辱敝寡

指出《齊桓公伐楚》一文中的賓語前置句和判斷句。

寡人是徵/寡人是問

豈不穀是爲,先君之好是繼

《宫之奇谏假道》

❖晋不可启,寇不可翫:晋国的野心不可开启,敌寇不可以玩忽而失警惕。

❖将虢是灭,何爱于虞:准备灭掉虢国,对虞国又有什么可爱惜的呢?

❖鬼神非人实亲,惟德是依:鬼神不亲近某个人,只保佑有德行的人。

❖皇天无亲,惟德是辅:上天对于人们私亲,只是辅佐有德行的人。

❖黍稷非馨,明德惟馨:祭祀的黍稷不算馨香,光明的德行才是馨香。

❖民不易物,惟德繄物:百姓不能改变祭祀的物品,只有德行才是真正的祭品。

❖神所冯依,将在德矣:神所护佑的,是有德行的人。

❖虞不腊矣。

在此行也,晋不更举矣:虞国过不了今年的腊祭了。

灭虞就在这一回,晋国用不着再发兵了。

《烛之武退秦师》

重要语法现象

判断句

双宾语句

使动用法

《蹇叔哭师》

❖将有西师过轶我:将有西边的军队经过我国。

❖劳师以袭远,非所闻也:使军队疲劳去袭击远地,我没有听说过。

❖师劳力竭,必有悖心:军队疲劳,军力竭尽,一定有抵触甚至悖逆之心。

❖蹇叔哭之:蹇叔对着军队哭。

❖尔何知!中寿,尔墓之木拱矣:你知道什么!如果你六七十岁就死了,你坟上的树木都已经合抱了!

❖必死是间:一定死在这两座大山之间。

《晋灵公不君》

宾语前置总结

❖疑问句宾语前置:吾谁欺?欺天乎。

❖否定句宾语前置:则莫之继也。

❖代词复指:鬼神非人实亲,惟德是依/其虞虢之谓也。

❖“是”、“之”充当宾语:寡人是问。

❖三进及溜,而后视之:向前走了三次,来到屋檐下,晋灵公才抬眼看他。

❖人谁无过,过而能改,善莫大焉:人,谁没有过错,犯错误能够改正,没有比这更好的事了。

❖靡不有初,鲜克有终:事情无不有个好开端,但很少能够坚持到最后。

❖君能有终,则社稷之固也,岂惟群臣赖之:君王能够坚持到最后,整个国家都有保障了,难道仅仅臣下们依靠它吗?

❖衮职有阙,惟仲山甫补之:天子的职责没有尽到,只有仲山甫来弥补它。

❖君能补过,衮不废矣:您能够弥补过错,龙袍就不会废弃了。

❖弃人用犬,虽猛何为:丢开人,利用狗,即使凶猛又有什么用?

❖既而与为公介:不久,参加了晋灵公的甲士部队。

❖我之怀矣,自诒伊戚:因为我怀念祖国啊,给自己带来忧伤。

❖书法不隐:记事的法则是不隐讳。

❖为法受恶:为了记事的法则而蒙受恶名。

《齐晋鞌之战》

⏹余姑翦灭此而朝食:我姑且消灭了这批人再吃早饭。

⏹擐甲执兵,固即死也:身披铠甲,手执武器,本来就是走向死亡的。

⏹若之何其以病败君之大事也:怎么能因为自己的伤痛而败坏国君的大事

呢?

⏹左并辔,右援枹而鼓:左手握着两根缰绳,右手拽过鼓槌击鼓。

⏹属当戎行,无所逃隐,且惧奔辟而忝两君:恰好遇到您的兵车行列,又无

处逃亡隐蔽,而且害怕奔走逃避而使两国国君受耻辱。

⏹臣辱戎士,敢告不敏,摄官承乏:下臣勉强充当一名战士,谨向您禀告我

的愚蠢无能,由于人手缺乏,我只好承担这项任务。

⏹人不难以死免其君:一个人不把以自己的死亡来使国君免于祸患看作难

事。

《楚归晋知罃》

•1執事不以釁鼓,使歸即戮:君王左右沒有用我的血祭鼓,讓我回國接受誅戮。

•2二國圖其社稷,而求紓其民:都为自己的国家利益考虑,希望解除百姓的苦难。

•3各懲其忿以相宥也:各自克制愤怒,互相原谅。

•4兩釋累囚以成其好:雙方都釋放被俘的囚犯,成全友好關係。

•5二國有好,臣不與及:兩國有友好活動,下臣不曾參與、趕上。

•6以君之靈,累臣得歸骨于晉:憑藉您的福佑,被俘的囚犯能夠帶着這把骨頭回到晉國。

•7寡君之以為戮,死且不朽:我国国君如果把我杀掉,死了也很光荣。

•8若從君之惠而免之:如果由於君王的恩惠而赦免下臣。

•9以賜君之外臣首:把我賜給您的外臣荀首。

•10首其請於寡君而以戮于宗:荀首將向國君請求在宗廟裏殺我

•11次及於事:按次序輪到擔任宗族的軍事職務。

•12帥偏師以脩封疆:率领副將的隊伍治理邊界。

•

战国策:

《冯谖客孟尝君》

1.文倦于事,愦于忧,而性懧愚:我被琐事搞得很疲劳,被忧虑搞得心烦义乱,而本性懦弱又愚笨。

2.寡人不祥,被于宗庙之祟:我办事不好,遭受祖宗降下的灾祸。

语法难点:

1.孟尝君客我:名词用为动词。

意动用法。

2.不拊爱子其民:名词的意动用法。

3.因而贾利之:名词直接作状语。

4.先生不羞:意动用法。

5.衣冠而见之:名词直接作状语。

•

•苟无恒心,放辟邪侈,无不为已:如果没有恒久不变的善心,那就会放纵自己,走邪恶的道路,无恶不作了。

•及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也:等到人民陷于罪恶之中,然后用刑法处置他们,这是张开罗网,把人民往网里躯赶一样。

•然后驱而之善,故民之从之也轻:然后驱使他们走向善良,因此人民很容易跟着走。

1.判断句:是乃仁术也//夫子之谓也//是诚不能也//是折枝之类也是罔民也

2.被动句:百姓之不见保

3.宾语前置句:臣未之闻也//莫之能御也//何由知吾可也//牛何之//未之有也

4.状语后置:王坐于堂上//构怨于诸侯//使天下仕者皆欲立于王之朝。