人教版三年级美术下册《蓝印花布的起源》

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

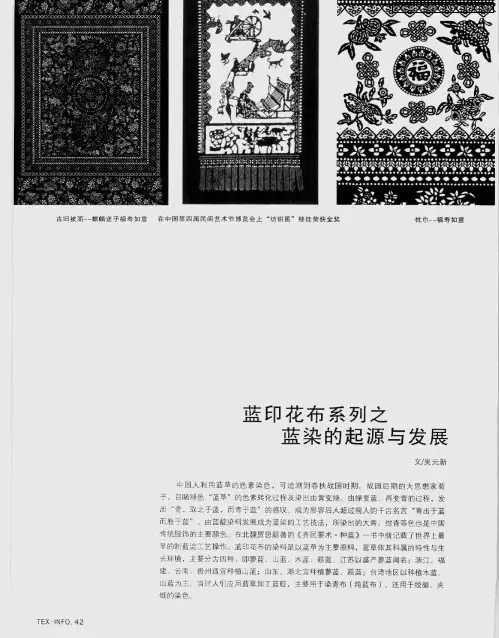

蓝印花布在室内装饰中的应用[摘要]蓝印花布是我国古代劳动人民智慧的结晶,在2006年的时候,入选国家级非物质文化遗产名录,是传统的手工艺布制品材料。

蓝印花布蓝白相间的颜色,富有寓意的图案纹样都是蓝印花布独特的魅力所在,对蓝印花布的传承、发展、应用提出见解。

学习了解蓝印花布的历史发展,掌握其制作过程及工艺,结合所学知识,将蓝印花布运用在室内装饰中,达到既实用又美观的目的。

[关键词]蓝印花布;自然;传统一、蓝印花布的起源与发展(一)蓝印花布的历史起源蓝印花布距今已有1300多年的历史,起源于秦汉时期,最初蓝印花布是用蓼蓝草作为染料印染的,蓼蓝草也就是现在的板蓝根草。

蓝印花布历史悠久,是我国传统的手工印染制品。

《古今图书集成》卷中曾有记载:“药斑布——以布抹灰药而染青,候干,去灰药,则青白相间,有人物、花鸟、诗词各色,充衾幔之用。

”相传古代有一位梅姓少年,他有次在雨天出门,大雨滂沱,视线模糊,他不小心摔了一跤,弄得全身都脏了,衣服也被浑水染成了黄色,回到家无论他怎么洗都洗不干净,无奈只能穿着黄色衣服出门,但人们看见却非常喜欢,于是,他便和他朋友合伙商议,从此专门从事把白布染成黄色,受到人们大力追捧。

有一天,他们把染的布挂在树枝上,不小心被风吹到了地上的一堆蓼蓝草上,把布染成了蓝色,黄布变成了蓝花布,蓝一块、黄一块,很是好看。

于是,他俩研究,把布染成了蓝色,他俩便成为蓝印花布的创始人,从此,蓝印花布深受人们喜爱。

虽然这只是传说,但它体现了我国古代劳动人民的智慧,蓝印花布更是劳动人民智慧的结晶。

(二)蓝印花布的发展历程早在北魏时期,贾思勰的《齐民要术》中便专门讲述了从蓝草中提取蓝色染料的方法,这是世界上最早的关于蓝印花布制作工艺的记载,蓝草是蓝印花布印染的主要原料。

元代女织名人黄道婆,是江苏乌镇人,在海南学习纺织技术,返回家乡引进纺织工具,促进了棉纺织品的发展。

在万物昌盛繁荣的唐宋时期,蓝印花布兴盛于大街小巷;明清时期除了木制家具外,布制品都是蓝印花布,由于蓝印花布被广泛应用,人们直接把这种用蓼蓝草印染的布成为“蓝印花布”。

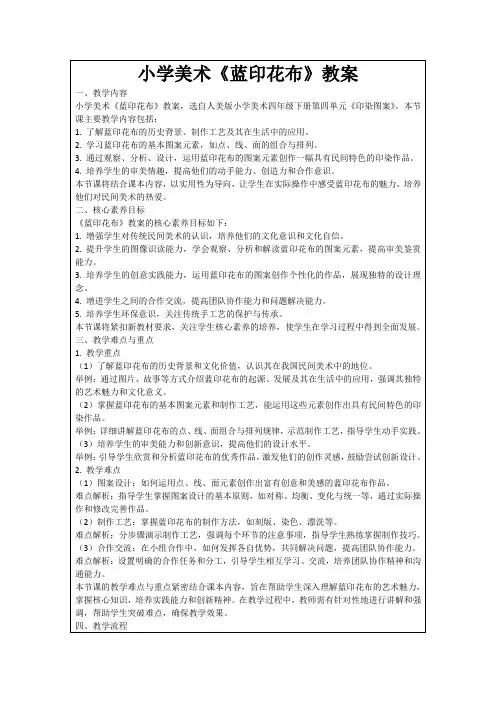

沪教版美术三年级下册《第17课蓝印花布》教学设计4一. 教材分析《第17课蓝印花布》是沪教版美术三年级下册的一课,主要让学生了解和掌握蓝印花布的历史、特点和制作方法。

教材通过生动的图片和简单的文字,介绍了蓝印花布的起源、发展以及在我国民间艺术中的地位。

同时,教材还提供了制作蓝印花布的步骤和方法,让学生在动手实践中感受和体验传统民间艺术的魅力。

二. 学情分析三年级的学生对美术有着浓厚的兴趣,他们喜欢动手实践,善于观察和表达。

但在民间艺术方面,学生们的认知程度参差不齐,对蓝印花布的了解相对较少。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,通过生动有趣的方式激发学生的学习兴趣,引导他们主动探索和创作。

三. 教学目标1.了解蓝印花布的历史、特点和制作方法。

2.培养学生对民间艺术的热爱和传承意识。

3.提高学生的动手实践能力和审美素养。

四. 教学重难点1.蓝印花布的历史、特点和制作方法。

2.学生动手实践能力,尤其是刻版、染色等技巧。

五. 教学方法1.情境教学法:通过创设有趣的情境,激发学生的学习兴趣。

2.直观演示法:教师现场演示制作过程,让学生清晰地了解制作方法。

3.小组合作法:学生分组合作,互相学习,共同完成作品。

4.引导发现法:教师引导学生发现蓝印花布的美学特征,培养学生的审美能力。

六. 教学准备1.教材、PPT、视频等教学资源。

2.刻版、画布、颜料等制作材料。

3.相关民间艺术作品的图片或实物。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT或视频展示蓝印花布的图片,引导学生关注并提出问题:“你们听说过蓝印花布吗?它有什么特点?”让学生发表自己的想法,教师总结并导入新课。

2.呈现(10分钟)教师通过PPT呈现蓝印花布的历史、特点和制作方法,同时结合相关民间艺术作品的图片或实物,让学生更直观地了解蓝印花布的魅力。

3.操练(15分钟)学生分组合作,按照教材提供的制作步骤和方法,动手实践制作蓝印花布。

教师巡回指导,解答学生疑问,关注学生的制作进度。

★★★★★蓝印花布,一枝独放竟寒春战国时期著名的思想家、教育家、儒学大师荀子,曾两任陵令,所管辖的区域兰陵,以种植兰草而闻名,荀子劝学篇中有句名言:“青,取之于蓝而青于蓝。

”这里的兰草是一种染料,早在春秋战国时期沂蒙先民就学会用这种染料进行染布了,经过世代相传,用兰草染制的花布逐渐成为沂蒙地区的特色布料---蓝印花布。

作为鲁南文化的发源地山东,几千年来不同的地区形成了不同的文化,使山东具有博大精深的文化魅力。

蓝印花布就是这种文化的一条支流。

苍山县大仲村镇位于鲁中南山区的南部,地处鲁南地域文化的范围之中,大仲村镇北依费县,西邻抱犊崮,东靠临沂,其历史悠久,山水秀丽,旅游资源十分丰富,境内有城子遗址,吴王汉墓等重点文保单位,是山东古代文明的发源地之一。

而距离苍山县大仲村镇政府驻地西北1.5里处的小吴宅村则是蓝印花布的主要产地之一。

蓝印花布的发展历史十分悠久,据说在清朝嘉庆年间,民间就开始印染蓝印花布了,至今也已有二百多年的历史。

蓝印花布的题材广泛,内容形式多样,常以花鸟鱼虫、飞禽走兽等为题材,并带有明显的谐音、隐喻、象征和美好的寓意,具有浓郁的地方特色和乡土气息,寄托着人们对美满生活的向往和朴素的审美情趣。

蓝印花布的制作工艺十分古老,具有浓重的历史感。

蓝印花布又称靛蓝花布,俗称“药斑布”、“浇花布”。

是一种曾广泛流行于民间的古老手工印花织物。

蓝印花布质朴素雅,蓝白的韵味使人自然的联想到青花瓷,而这种纯手工印染品独特的魅力,则主要来自于他的印染工艺。

蓝印花布的选料十分讲究,染制蓝印花布一般都挑选棉质好的上等布料,普通坯布以染制纯蓝色为主。

选好布料之后就开始第一道工序:对坯布进行脱脂处理,经过脱脂的布料更容易上色,折叠好坯布放入清水中浸泡,待布料完全浸泡后,取出坯布,用木槌对布料进行捶打。

布料晾干后,就可以使用了,蓝印花布是用防染方法印染而成的,它的白色部分就是因为染色时,有防染剂涂在此处,保留了布匹原来的白色。

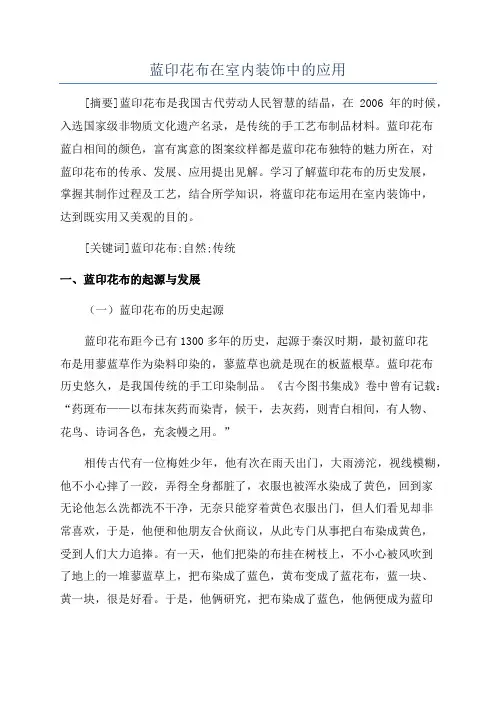

手工蓝印花布一蓝印花布的起源手工蓝印花布是中国传统的民间工艺品,是我国传统染织艺术花园中的一支奇葩,它以质朴的色彩,古拙的纹样,素雅的风韵,予人以清新雅致的魅力。

然而她却又是我国传统手工艺中拥有“正在消亡的活化石”的称号,她的神秘、古朴、端庄,引来无数国外友人的热爱,却没有引起我们中学生的关注,传统中的优秀文化,凝聚了一个民族世世代代的智慧和创造,成为一个民族得以生存和延续的精神力量。

民族的发展和复兴,必然包含着优秀传统文化的继承。

让中学生认识热爱蓝印花布这一传统民间手工艺,留住这一“正在消亡的活化石”迫在眉睫!蓝印花布发展于民间,体现了中国浓厚的乡土气息,迎合了当今现代社会人们返璞归真的追求,以它特有的兰白分明、清新明丽、古朴深厚的风格赢得了一定文化修养人的喜爱。

根据二期课改“增强愉快学习、自主学习。

探究学习。

合作学习。

综合学习,努力形成学生的基本美术素养,让他们学会学习,并形成有益于社会和个人的情感、态度和价值观。

”把蓝印花布用于拓展型课程的校本教材可以增加学生的文化修养,帮助培养学生的探究精神,有利于增强校园文化气息。

蓝印花布的起源,蓝印花布是一种按中国民间传统工艺制作的手工印花布,俗称“石灰拷花布”、“拷花蓝布”,是我国传统的民间工艺精品。

又称“蓝染或草木染色”;在日本称“蓝染·草木染”;在欧美称“ingigo print”或“japan blue”花布蓝印花布蓝白二色,色彩深沉明快,图案朴实典雅,具有浓厚的乡土味。

千百年来蓝印花布做成的服饰、床被、围裙、桌布等成为百姓的日常家用品。

蓝印花布制作历史渊远流长。

早在秦汉,在织物上印上花纹染色的面料称作“缬”,据《二仪实录》载“缬,秦汉间始有”,《周礼·考工记》在记载当时染色工艺状况时也写道“青与白相间也”。

在秦汉造纸术未发明,棉花种植尚未引进,因此人们只能在木板上二面阴刻成花纹,然后把麻、丝织物夹在二块花版之间进行草木染色。

蓝印花布的起源手工蓝印花布是中国传统的民间工艺品,是我国传统染织艺术花园中的一支奇葩,它以质朴的色彩,古拙的纹样,素雅的风韵,予人以清新雅致的魅力。

然而她却又是我国传统手工艺中拥有“正在消亡的活化石”的称号,她的神秘、古朴、端庄,引来无数国外友人的热爱,却没有引起我们中学生的关注,传统中的优秀文化,凝聚了一个民族世世代代的智慧和创造,成为一个民族得以生存和延续的精神力量。

民族的发展和复兴,必然包含着优秀传统文化的继承。

蓝印花布发展于民间,体现了中国浓厚的乡土气息,迎合了当今现代社会人们返璞归真的追求,以它特有的兰白分明、清新明丽、古朴深厚的风格赢得了一定文化修养人的喜爱。

蓝印花布是一种按中国民间传统工艺制作的手工印花布,俗称“石灰拷花布”、“拷花蓝布”,是我国传统的民间工艺精品。

又称“蓝染或草木染色。

蓝印花布蓝白二色,色彩深沉明快,图案朴实典雅,具有浓厚的乡土味。

千百年来蓝印花布做成的服饰、床被、围裙、桌布等成为百姓的日常家用品。

蓝印花布制作历史渊远流长。

早在秦汉,在织物上印上花纹染色的面料称作“缬”,据《二仪实录》载“缬,秦汉间始有”,《周礼•考工记》在记载当时染色工艺状况时也写道“青与白相间也”。

在秦汉造纸术未发明,棉花种植尚未引进,因此人们只能在木板上二面阴刻成花纹,然后把麻、丝织物夹在二块花版之间进行草木染色。

用这种方法生产的印花布称作“夹缬”,这也可以说是今日蓝印花布之雏形。

随着蔡伦发明造纸术,七世纪棉花种植从印度传入,十三世纪松江人黄道婆从海南把棉纺技术传授给江南织农,因而民间蓝印花布花版制作技术有了长足进步,老百姓对棉质蓝印花布的使用也得到了普及。

蓝印花布的纹样图案都来自于民间,反映了百姓的喜闻乐见,寄托着她们对美满生活的向往和朴素的审美情趣,在题材和内容上,老百姓那种健康和质朴的心灵,在民间蓝印花布上得到了形式和内容的完美统一,而蓝印花布真实地反映了一种深厚的文化和艺术积淀。

桐乡蓝印花布是世界蓝染艺术苑中绚丽的花朵。

关于蓝印花布的介绍1.蓝印花布的简介2.蓝印花布的渊源1.蓝印花布又称靛蓝花布,俗称药斑布、浇花布等。

是汉族传统的工艺印染品,镂空版白浆防染印花,距今已有一千三百年历史。

最初以蓝草为染料印染而成。

蓝印花布用石灰、豆粉合成灰浆烤蓝,采用全棉、全手工纺织、刻版、刮浆等多道印染工艺制成。

蓝印花布一般可分为蓝底白花和白底蓝花两种形式。

蓝底白花布只需用一块花版印花,构成纹样的斑点互不连接,例如:梅、兰、竹、菊。

白底蓝花布的制作方法,常用两块花版套印,印第一遍的叫“花版”,印第二遍的叫“盖版”。

盖版的作用是把花版的连接点和需留白地之处遮盖起来,更清楚地衬托出蓝色花纹。

另一种印制白地蓝花的方法,是以一块单独的印花版衬以网状物,花版的纹样无需每处连接,刻好后用胶和漆将花版粘牢在大面积的网状物衬底上,然后再刮印浆料。

有的蓝印花布还是双面的,这就需要在正面刮浆干透后,利用拷贝桌在反面对准正面纹样再刮浆一次,这样染后就可得到双面的蓝印花布。

2.蓝印花布是一种历史悠久的传统手工印染制品。

传说有一个姓梅的小伙子不小心摔了一跤,摔在了泥地里,衣服变成了黄颜色,怎么洗也洗不掉,但人们看到后却很喜欢,然后他就把这件事告诉他一个姓葛的好朋友。

后来他俩就专门从事把布染成黄色,又有一个很偶然的机会,他们把布晾在树枝上晒干时不小心被风吹到了地上,地上正好有一堆蓼蓝草,也就是现在所说的板蓝根草,它里面有一种成分叫靛蓝,可以把布染成蓝色,等他们发现这块布的时候,黄布已变成了一块花布,“青一块、蓝一块”他们想这奥秘肯定在这个草上,此后,两人又经过多次研究,终于把布染成了蓝布,梅葛两位先生也就成为了蓝印花布的祖师爷。

随着时代变迁,蓝印花布渐渐退出了百姓的日常领域,仿佛正在逐渐被人们淡忘。

眼下,蓝印花布所处的是一个尴尬之境,但是一种广泛流行于民间的古老手工印花织物,那朴拙幽雅的土乡韵味,在中国民间艺术中堪称独树一帜,因为蓝印花布的图案内容描绘的是“吉祥如意”、“四季平安”、“年年有余”、“福禄寿禧”等,画得活灵活现、趣味盎然,表现了劳动人民朴素的感情和对美好生活的向往。

沪教版美术三年级下册《第17课蓝印花布》教学设计3一. 教材分析《第17课蓝印花布》是沪教版美术三年级下册的一课。

本课以我国传统的民间艺术——蓝印花布为主题,通过学习蓝印花布的历史、特点和制作方法,让学生感受民间艺术的魅力,培养学生的动手能力和创新能力。

教材内容丰富,包括蓝印花布的起源、发展,蓝印花布的纹样、色彩和制作工艺等,同时还提供了精美的图片和实例,便于学生欣赏和参考。

二. 学情分析三年级的学生已具有一定的审美能力和动手能力,他们对民间艺术有一定的了解,但可能对蓝印花布的历史和制作工艺不够熟悉。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生了解蓝印花布的特点和制作方法,激发他们的学习兴趣,培养他们的创新意识和团队合作精神。

三. 教学目标1.让学生了解蓝印花布的历史、特点和制作方法,感受民间艺术的魅力。

2.培养学生的动手能力和创新能力,提高他们的审美水平。

3.培养学生团队合作精神,增强他们的民族自豪感。

四. 教学重难点1.蓝印花布的历史和制作方法。

2.蓝印花布的纹样、色彩和制作工艺。

五. 教学方法1.讲解法:教师通过讲解,让学生了解蓝印花布的历史、特点和制作方法。

2.示范法:教师演示蓝印花布的制作过程,引导学生动手实践。

3.讨论法:学生分组讨论,分享学习心得和创作经验。

4.评价法:学生互相评价,提高审美能力和表达能力。

六. 教学准备1.教材、图片、视频等教学资源。

2.蓝印花布的制作材料和工具:布料、染料、刷子、剪纸等。

3.投影仪、电脑、音响等教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示蓝印花布的图片和视频,引导学生关注蓝印花布的美感,激发他们的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师讲解蓝印花布的历史、特点和制作方法,让学生了解民间艺术的魅力。

3.操练(15分钟)教师演示蓝印花布的制作过程,引导学生动手实践。

学生按照教师的要求,分组进行制作。

4.巩固(10分钟)学生分组讨论,分享学习心得和创作经验。

蓝印花布的传说作者:沈树人来源:《杭州(下半月)》 2011年第10期沈树人蓝白两色的蓝印花布,色彩简洁明快,图案朴实典雅,具有鲜明的江南特色和浓郁的乡土气息。

作为传统的手工艺产品,它历经千百年的历史沧桑,依然魅力不减、长盛不衰。

这一方面是由于蓝印花布本身所具有的深厚文化积淀和艺术底蕴,另一方面是它传递给世人那清白为人的处世理念,从而使这一古老的民间手工艺品焕发出勃勃生机,受到了现代人的追捧。

最早的蓝印花布是沿着大运河进入杭州的。

当年大运河上那一群群穿着蓝印花布衣裳,系着蓝印花布围裙,包着同样是蓝印花布头巾的船娘,在行船来杭的同时,也将这被俗称作“土布”的蓝印花布留在了杭州。

星移斗转、岁月流变,如今这蓝印花布早已成了杭州的经典时尚,深受中外顾客的喜爱。

其实,蓝印花布的印染工艺还是很讲究的,说起来还有一个有趣的故事呢。

很久以前,运河边的桐乡乡间住着一对年轻夫妇,男的名叫葛洪。

这葛洪聪明能干,除了种田,对道教也很有研究。

夫妻俩和其他乡民一样,过着男耕女织的田园生活,虽然其乐融融,但葛洪总感到美中不足:原来葛洪的娘子长得很漂亮,但长年累月穿着自家织的本色土布衣裳,尤其是头上土里土气的包头巾,与她那姣好的面容很不相称,实在难看,这使得葛洪心里十分懊恼。

他为了能给妻子的衣裳和头巾增加一点颜色,真是费尽了心思,可就是找不到有效的办法。

一天傍晚,葛洪在田里干完了农活,回家途中,忽然看到田埂边长着一丛碧青透蓝的小草,这种草他从未见到过,觉得新鲜,就把它采了回去,并随手往屋檐下的石灰缸缸沿上一放。

谁知入夜一场风雨,第二天起来,那丛小草早己被风雨吹进石灰缸内,而想不到的是一缸水竟变成了青蓝色。

葛洪看了,心中灵机一动,当即拿了块白头巾放入缸内,只见白头巾在青蓝色的石灰水里慢慢地开始泛蓝。

葛洪心中暗喜,仔细观察着变化。

三天之后,他将白头巾捞出洗净晾干,哇!白头巾变得青里泛蓝,上面还散布着像白花似的小白点,再仔细一看,原来这些白点是粘在头巾上的石灰。

蓝印花布:小染缸里的大世界蓝印花布是一种具有浓郁传统文化气息的手工工艺品,它以其独特的图案和色彩在世界各地享有盛誉。

蓝印花布的制作过程非常繁琐,需要经历多个步骤才能完成,但正是这种细致入微的工艺才使得蓝印花布具有了如此高的艺术价值。

蓝印花布最早可以追溯到唐朝,当时它主要用来制作服装和家居用品。

随着时间的推移,蓝印花布逐渐成为了一种重要的文化载体,传承至今。

蓝印花布的制作过程非常复杂,首先需要准备好原料和工具。

原料主要包括纯棉布、蓝印泥和刻有图案的木板。

工具则有刷子、蜡烛、刮刀等。

制作蓝印花布的第一步是将纯棉布浸泡在清水中,然后在布上用蜡烛绘制出需要保留的部分。

接着,将布放在刻有图案的木板上,用刷子将蓝印泥均匀地涂抹在布上,使其被均匀地染上蓝色。

整个过程需要不断地重复,直到布上的图案变得清晰而鲜艳。

此时,需要使用刮刀将多余的蓝印泥刮掉,使图案更加清晰。

然后,将布从木板上取下,晾干并进行后续的处理。

为了使蓝印花布更加耐久和美观,需要将其进行煮沸和水洗的过程。

这一步骤将使蓝印花布上的图案更加牢固,颜色更加鲜艳。

蓝印花布的图案多样且独特,常见的有花鸟、山水、人物等。

这些图案既可以是传统的民间图案,也可以是设计师根据时下潮流创造的新颖图案。

蓝印花布不仅在中国享有盛名,在世界范围内也备受推崇。

它的浓郁文化气息为人们带来了视觉上的享受,更是一种传递历史和文化的纽带。

在当今社会,蓝印花布虽然已经可以通过机器生产,但手工制作的蓝印花布仍然被人们所珍爱。

手工制作的蓝印花布才能展现出真正的艺术魅力,每一块蓝印花布都是独一无二的作品。

无论是作为服装、家居用品还是装饰品,蓝印花布都展示了中国传统文化的独特魅力。

它是小染缸里的大世界,是一种蕴含着智慧和历史的艺术品。

通过欣赏和传承蓝印花布,我们可以更好地理解和传承中华民族的传统文化。

蓝印花布的起源

手工蓝印花布是中国传统的民间工艺品,是我国传统染织艺术花园中的一支奇葩,它以质朴的色彩,古拙的纹样,素雅的风韵,予人以清新雅致的魅力。

然而她却又是我国传统手工艺中拥有“正在消亡的活化石”的称号,她的神秘、古朴、端庄,引来无数国外友人的热爱,却没有引起我们中学生的关注,传统中的优秀文化,凝聚了一个民族世世代代的智慧和创造,成为一个民族得以生存和延续的精神力量。

民族的发展和复兴,必然包含着优秀传统文化的继承。

蓝印花布发展于民间,体现了中国浓厚的乡土气息,迎合了当今现代社会人们返璞归真的追求,以它特有的兰白分明、清新明丽、古朴深厚的风格赢得了一定文化修养人的喜爱。

蓝印花布是一种按中国民间传统工艺制作的手工印花布,俗称“石灰拷花布”、“拷花蓝布”,是我国传统的民间工艺精品。

又称“蓝染或草木染色。

蓝印花布蓝白二色,色彩深沉明快,图案朴实典雅,具有浓厚的乡土味。

千百年来蓝印花布做成的服饰、床被、围裙、桌布等成为百姓的日常家用品。

蓝印花布制作历史渊远流长。

早在秦汉,在织物上印上花纹染色的面料称作“缬”,据《二仪实录》载“缬,秦汉间始有”,《周礼•考工记》在记载当时染色工艺状况时也写道“青与白相间也”。

在秦汉造纸术未发明,棉花种植尚未引进,因此人们只能在木板上二面阴刻成花纹,然后把麻、丝织物夹在二块花版之间进行草木染色。

用这种方法生产的印花布称作“夹缬”,这也可以说是今日蓝印花布之雏形。

随着蔡伦发明造纸术,七世纪棉花种植从印度传入,十三世纪松江人黄道婆从海南把棉纺技术传授给江南织农,因而民间蓝印花布花版制作技术有了长足进步,老百姓对棉质蓝印花布的使用也得到了普及。

蓝印花布的纹样图案都来自于民间,反映了百姓的喜闻乐见,寄托着她们对美满生活的向往和朴素的审美情趣,在题材和内容上,老百姓那种健康和质朴的心灵,在民间蓝印花布上得到了形式和内容的完美统一,而蓝印花布真实地反映了一种深厚的文化和艺术积淀。

桐乡蓝印花布是世界蓝染艺术苑中绚丽的花朵。

说到中国蓝印花布,好多人就会提到南通、桐乡的蓝染,贵州苗寨的蜡染扎染,因为那里至今还保留着一部分民间蓝坊,一些人仍以靛染为业。

但很少有人知道无锡的蓝印花布生产也有着悠久的历史和曾经的辉煌,只是到了近代,无锡迅速崛起的民族工商业和飞速的城市化进程,才使民间蓝印花布和其他许多民间手工艺一起失去了赖以生存发展的空间和条件,逐渐远离人们的视野而消逝了。

无锡的历史可以追溯到六、七千年前的马家浜原始文化,三千多年前(公元前十一世纪末),周太王的长子泰伯从陕西来到江南,定居梅里,他把中原文化与江南文化融合发展成为吴文化,推动了古无锡从“荆蛮之地”到礼乐之邦的转变。

无锡不仅以江南鱼米之乡著称于世,无锡的粮食、布匹、蚕丝、银钱因巨大的交易额被并称为“四大码头”而享誉天下。

据无锡挡案馆的有关资料记载,无锡从明朝开始就已经有了布码头的盛名。

明末清初时无锡外销蓝印花布土布达上百万匹,到清末民初,无锡凭借便利的太湖和古运河水路之便,发展成为苏南地区布匹的重要集散地。

只要稍稍留意无锡的地名,还可以发现古运河沿岸至今还尚存着棉花巷、布行弄、祝栈弄等当时进行布匹交易的重要场所,当时全国各地的商贾纷阳光外国语学校校本课程至沓来,云集无锡,其中不乏经营棉纱土布的大商贾,他们看中了无锡这块风水宝地,在这里置地造屋创业发展,与之相配套的商社会所、钱庄客店、货栈码头、饭庄药铺、戏馆澡堂等栉比鳞次,古运河北塘沿岸连片的过街凉棚长达三五华里,是全天候的货物装卸码头,与无锡水域相连的宜兴、江阴、沙州、常熟、吴县及苏北地区的农户都将自己织造布坯、靛染的蓝印花土布通过水运,肩挑人担源源不断的送到这里进行交易,再由商贩销往各地,构成了一幅古无锡欣欣向荣的“清明上河图”壮丽画卷。