精神疾病与睡眠障碍

- 格式:ppt

- 大小:349.00 KB

- 文档页数:60

精神疾病与身体健康身体健康对心理健康的影响精神疾病与身体健康:身体健康对心理健康的影响身体健康对心理健康的影响是一个长期备受关注的话题。

尤其是在精神疾病患者中,身体健康的维护和促进对于改善他们的心理状况至关重要。

本文将探讨精神疾病与身体健康的关系,以及身体健康对心理健康的积极影响。

一、精神疾病与身体健康的关系精神疾病是指一系列与精神活动和心理状态相关的疾病,包括抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。

这些疾病不仅引起了患者心理上的负担,还对其身体健康造成了一定的影响。

1.1 精神疾病对身体健康的影响精神疾病常常伴随着睡眠障碍、食欲改变、能量消耗不足等问题,从而导致患者的身体健康状况下降。

长期的精神压力和焦虑状态可能引起免疫系统功能下降,增加感染和疾病的风险。

此外,一些精神疾病药物也可能导致体重增加、代谢紊乱等身体健康问题。

1.2 身体健康对精神疾病的治疗和康复的重要性身体健康的维护和促进对于精神疾病患者的治疗和康复非常重要。

良好的身体健康状况有助于提高患者的抗压能力和免疫功能,减轻精神疾病带来的身体不适。

同时,积极的身体锻炼和健康的生活习惯也有助于改善患者的心理状况和自我感觉。

二、身体健康对心理健康的积极影响身体健康的维护和促进对于心理健康的影响是多方面的,下面将从身体锻炼、饮食和睡眠三个方面进行讨论。

2.1 身体锻炼对心理健康的影响身体锻炼被广泛认为对心理健康有积极的影响。

锻炼可以增强人体的内源性镇静剂,如内啡肽和丙酮酸等的分泌,从而改善心情,减轻焦虑和抑郁感。

此外,身体锻炼还可以增强大脑和身体之间的联系,提高认知功能,有助于提高自信心和自尊感。

2.2 饮食对心理健康的影响良好的饮食习惯对心理健康是至关重要的。

均衡的饮食可以提供人体所需的各种营养物质,维持身体器官的正常功能。

一些富含蛋白质、维生素和矿物质的食物也被证明对心理健康有积极的影响。

例如,富含Omega-3脂肪酸的食物对于抑郁症和焦虑症的治疗和预防有一定的益处。

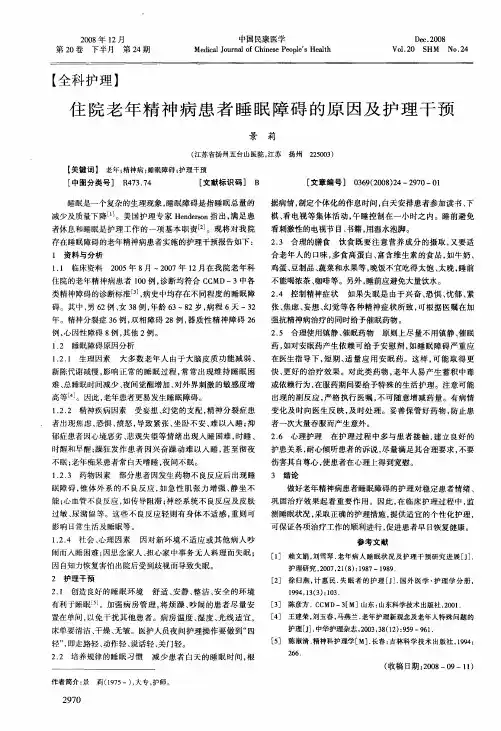

心理健康科普知识——睡眠障碍睡眠障碍在近年发生率明显提高,且对应群体年龄跨度不断增大,睡眠障碍可对患者机体状态、精神状态等均产生严重影响,同时人们生理、心理状态又对其睡眠质量产生影响,相互作用、相互影响,最终影响人们生活质量、出行安全、学习与工作效率等。

因此,本文将及时进行心理健康、睡眠障碍等知识全面科普,旨在促使人们提高对其了解度、对自身健康重视度并及时进行不良行为、习惯、认知等改善。

一、睡眠障碍基础介绍睡眠障碍主要是指患者睡眠量失常、睡眠中行为异常,睡眠量失常包含睡眠量明显增加、不足,睡眠量增加指嗜睡、昏睡、病症发作性睡眠等,睡眠量不足主要是指患者睡眠时间不足5h,通常有早醒、晚睡、入睡困难、浅睡等特征。

睡眠中行为异常主要是指患者在睡眠状态中表现出说梦话、梦游、梦魇、磨牙、夜惊等各项症状,其均为睡眠障碍症状表现,对患者睡眠质量及后续精神状态等均产生影响。

日常中部分人们认为失眠与睡眠障碍为同一种症状不同称呼,其实睡眠障碍中包含失眠,失眠仅为睡眠障碍中具体一种症状。

二、心理健康与睡眠障碍关联性人们心理健康与睡眠质量间具有密切关联性,通过相关调查发现强迫症、躁狂症、焦虑症、精神分裂症、抑郁症等患者群体睡眠障碍发生率明显较高,其睡眠障碍严重程度也存在明显差异,此类精神疾病促使患者心理常产生一定扭曲、失落等,促使中枢神经抑制与兴奋功能产生严重不协调现象,进而患者生物钟也随之紊乱,产生不同类型睡眠障碍症状。

而患者长期睡眠障碍易促使其大脑负荷量显著增加,神经细胞无法及时得到有效更新与修复,促进中枢神经系统兴奋与抑制功能产生失调现象,易促使患者产生神经系统、心理性疾病。

神经系统疾病与睡眠障碍二者间可相互影响、相互作用,易形成恶性循环,加剧对患者不良影响。

三、睡眠障碍病症心理治疗1、睡眠障碍症状认知治疗长时间睡眠障碍对患者身、心状态均产生严重影响,促使其精神压力明显加大,进而产生相应不合理信念或认知,譬如对失眠危害性过分夸大、基于现状设定不合理睡眠时间、意图控制自身入睡时间、睡眠质量及时间、错误分析导致自身睡眠的原因、严重缺乏睡眠感等,不合理信念或认知不仅对患者睡眠质量无明显改善效果,同时对其认知水平、思维能力、日常行为等也产生不良影响。

精神病有哪几种类型精神病分为几种类型精神病分为以下几种几种类型:1、器质性精神障碍:这类精神病病因为躯体疾病,常继发于老年性痴呆、脑血管病等疾病。

2、使用精神活性物质所致的精神和行为障碍:酒精、烟草、毒品、兴奋剂、致幻剂、其他药物与挥发性溶剂都可能导致精神症状。

3、精神分裂症、分裂型障碍和妄想性障碍:思维障碍、幻觉和妄想是这类精神病主要症状。

4、情感障碍:现代人情感障碍常表现为躁狂、抑郁或双相情感性障碍。

5、神经症性、应激相关性的障碍及躯体形式障碍:焦虑症和强迫症是这类中最常见的疾病。

6、伴有生理紊乱及躯体因素的行为综合征:包括进食障碍、睡眠障碍及非器质性性功能障碍。

7、成人人格障碍与行为障碍:包括性身份障碍、性取向异常、人格改变等。

8、精神发育迟滞:分为轻、中、重度及集中度。

9、心理发育障碍:包括语言、运动技能、学校技能、混合性特定发育障碍等。

10、儿童与少年期的行为与情绪障碍:包括多动障碍、品行障碍、情绪障碍、社会功能障碍等。

精神病有哪些行为变化1、行为诡异。

行为举止开始变得诡异起来。

喜欢发呆、独来独往,凡人很难与其交流。

这是精神病的早期症状。

2、性格突变。

原本活泼开朗、热情好客的人,忽然变得对人冷淡,与人疏远、孤僻分歧群,生活懒散,不守纪律。

对任何事情都没有了往日的激情。

3、情感紊乱。

情感变得冷漠起来,对亲人漠不关心,对四周事情不感爱好,脾气开始变得急躁起来,经常会为一些小事而乱发脾气;会莫名其妙的大笑或嚎哭。

4、睡眠障碍。

逐渐的,或者忽然变得入睡困难、即使入睡也易惊醒或睡眠不深,彻夜失眠多梦或睡眠过多。

精神病的症状表现1、情感紊乱,情感变的冷漠,对亲人冷漠,对周围的事情都不感兴趣,脾气逐渐变的暴躁,经常会因为一些小事儿而发脾气,有时候会莫名的大笑或嚎哭。

2、意志方面有很大的缺陷。

少动、孤僻、被动、退缩;社会适应能力差,社会功能下降;行为离奇,内向性,意向倒错。

3、此外,患者非常的敏感,常常将周围的事物联系到自己身上。

精神疾病和睡眠障碍之间的相互作用睡眠对于人体来说是至关重要的,它对于身体和心理的恢复至关重要。

然而,睡眠障碍和精神疾病之间存在着密切的相互作用。

本文将探讨精神疾病与睡眠障碍之间的相互关系,重点讨论其相互作用的机制以及可能的治疗方法。

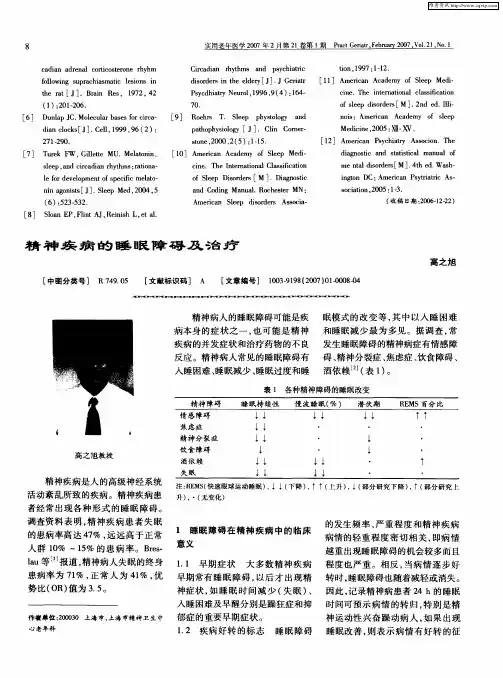

一、精神疾病和睡眠障碍的共病性精神疾病和睡眠障碍之间存在着高度的共病性。

研究发现,患有精神疾病的人群中,高达80%以上同时存在着睡眠障碍。

同时,患有睡眠障碍的人群中,大约有50%也患有精神疾病。

这种共病性不仅仅是简单的叠加效应,而是两种疾病之间具有相互促进的作用。

二、精神疾病对睡眠的影响1.情绪障碍和失眠情绪障碍(如抑郁症和焦虑症)是最常见的精神疾病类型之一,而失眠是它们的常见伴随症状。

情绪障碍患者往往会出现入睡困难、睡眠浅、睡眠中断等问题,这会进一步恶化他们的情绪状态。

2.精神病和睡眠紊乱精神病(如精神分裂症)患者往往伴有严重的睡眠紊乱。

他们可能出现白天嗜睡、夜间失眠、睡眠过多等问题。

这种睡眠紊乱会进一步影响他们的日常功能和生活质量。

三、睡眠障碍对精神疾病的影响1.睡眠障碍与情绪障碍的相互关系睡眠障碍可能是情绪障碍的诱因之一。

长期失眠会引发焦虑和抑郁情绪,甚至导致患者出现情绪疾病。

睡眠障碍还会进一步恶化已经存在的情绪障碍,形成恶性循环。

2.睡眠障碍与精神病的相互关系睡眠障碍与精神病之间存在着复杂的相互关系。

长期失眠会增加患精神病的风险,而精神病患者则更容易出现睡眠问题。

这种相互关系可能是由于共同的神经生物学机制导致的。

四、相互作用的机制1.神经递质异常精神疾病和睡眠障碍都涉及到多种神经递质的异常,如多巴胺、5-羟色胺、谷氨酸等。

这些异常可能导致睡眠质量下降和情绪不稳定。

2.共同的基因风险研究表明,精神疾病和睡眠障碍之间存在着遗传的相关性。

某些基因突变可能增加个体同时患有精神疾病和睡眠障碍的风险。

五、治疗方法治疗精神疾病和睡眠障碍的方法往往需要综合考虑。

以下是一些常见的治疗方法:1.药物治疗针对具体的症状和疾病类型,选择合适的药物进行治疗。

精神疾病对个人生活质量的影响精神疾病是一类严重影响人们心理和行为的疾病,如抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。

这些疾病不仅给患者本人带来巨大的困扰和痛苦,还对其个人生活质量产生了深远影响。

本文将探讨精神疾病对个人生活质量的影响,并提出相关的解决方案。

一、对心理健康的影响精神疾病给个人的心理健康带来了巨大的冲击。

患者常常面临睡眠障碍、自杀倾向、社交恐惧等问题,这些问题进一步削弱了患者的心理弹性和心理抵抗力,使他们更加容易陷入负面情绪循环中。

患者可能经历长期的抑郁、焦虑和恐惧,严重影响了他们正常的情感体验和个人幸福感。

二、对社交关系的影响精神疾病还对个人的社交关系产生了负面影响。

由于疾病的症状和表现,患者可能感到难以与他人相处。

他们可能变得孤立、沉默寡言,甚至自我封闭。

这些症状和行为导致了与亲友、同事以及其他人之间的关系疏远,增加了孤独感和社交孤立感。

长期下去,社交关系的破裂可能进一步恶化个人的心理状态,形成恶性循环。

三、对工作和学习的影响精神疾病对个人的工作和学习能力产生了直接的影响。

疾病的症状会导致患者难以集中注意力、记忆力下降以及决策能力减弱。

这些问题对于工作和学习所需的认知能力构成了挑战。

患者可能在工作中表现疲倦、效率低下,学习成绩下降。

长期下去,可能导致职业前景受限、学业出现滑坡,增加了个人未来的不确定性。

四、对日常生活的影响精神疾病还对个人日常生活的方方面面产生了影响。

患者可能面临睡眠障碍、饮食失调、毫无规律的生活习惯等问题。

这些问题削弱了患者的生活质量,导致他们难以享受正常的生活乐趣。

此外,疾病的症状以及治疗过程中出现的副作用,如失眠、头晕、体力下降等,都会给患者的生活带来不便和挑战。

解决精神疾病对个人生活质量影响的方案:1.加强心理健康教育:提高公众的心理健康意识,推广心理健康知识,以减少精神疾病的发生和提高早期发现的机会。

2.优化医疗资源:提高精神疾病诊断和治疗的便捷性和可及性,加强专业人员的培养,改善治疗手段,以更好地帮助患者减轻病情。

精神患者的睡眠护理精神患者的睡眠极为重要,在疾病早期、病情波动或加重时患者往往首先出现睡眠障碍,很多意外的事件也是在睡眠时发生。

精神患者的睡眠障碍主要有:入睡困难、时睡时醒、中间易醒、早醒、彻夜不眠、睡眠规律颠倒。

睡眠护理的内容有:1 给患者创造良好的睡眠环境1.1病室要安静、整洁、舒适,房间内灯光宜暗,避免有强光刺激。

睡眠时不能用棉被盖住头,且头最好歪向一侧,以便于观察,患者的衣服及鞋应摆放整齐。

晚上不要让患者看刺激性电视节目或书籍,防止不良刺激。

重患者应与一般患者分室居住,防止干扰其他患者睡眠。

1.2严格遵守作息时间,建立良好睡眠习惯,日间除有躯体疾病、身体衰弱的老年患者可卧床外,其他患者一律不能卧床。

须督促所有的患者起床活动,并参加体力劳动或体育锻炼,防止其白天睡眠过多而夜间不眠,出现睡眠规律颠倒。

督促患者午睡。

1.3兴奋躁动的患者应安置在重症病室,睡前用药,尽量减少兴奋患者对其他患者睡眠的影响。

在夜间巡视病房时或交接班时走路要轻,说话声音要小,操作要轻,防止干扰患者睡眠。

2 分析睡眠障碍原因,对症处理在患者睡眠时,护士要经常巡视,观察。

对于失眠者要弄清原因,耐心解释,消除焦虑,必要时报告医生给予处置。

帮助患者分析失眠的原因,皮肤瘙痒、便秘、尿潴留、疼痛等躯体不适,均可影响患者睡眠。

对因躯体不适引起的睡眠障碍应及时处理。

新患者对环境陌生或看到兴奋躁动患者产生心理恐惧及惧怕治疗均可致不能入睡。

对这一类患者护士应耐心向患者解释,使其具有安全感,有时可在巡视时暂在病床旁陪伴少时,安慰患者,以诱导患者入睡。

各种不良的应激可引起患者失眠,遇有不良心理刺激时,护士应及时进行心理护理,疏导不良情绪。

如果原因不清,则应报告医生按医嘱服药物,争取用药后患者尽快入睡,防止意外发生。

3 在患者睡眠期间护士应防范意外事件发生睡眠时间是精神患者容易发生意外的时间,护士应掌握患者的睡眠规律。

一些消极患者在行动前内心矛盾冲突,有时蒙头思索,长嘘短叹,常常有睡眠障碍,有时为了掩人耳目而假装睡觉。

睡眠不足会引发哪些精神疾病在现代快节奏的生活中,睡眠不足已经成为了许多人的常态。

然而,您可能没有意识到,长期的睡眠不足可能会对我们的精神健康产生严重的影响,甚至引发多种精神疾病。

接下来,让我们深入探讨一下睡眠不足究竟会引发哪些精神疾病。

首先,睡眠不足容易导致焦虑症。

当我们睡眠不足时,身体和大脑无法得到充分的休息和恢复,这会使我们的神经系统处于高度紧张的状态。

在这种状态下,我们可能会变得过度敏感,对生活中的各种压力和挑战产生过度的担忧和恐惧。

比如,可能会因为工作上的一个小失误而担心失去工作,或者因为一次社交中的小尴尬而害怕与人交往。

长期处于这种焦虑的情绪中,就有可能发展成为焦虑症,表现为持续的、无法控制的焦虑情绪,伴有心跳加速、呼吸急促、头晕等身体症状。

其次,抑郁症也是睡眠不足可能引发的严重精神疾病之一。

睡眠对于调节我们的情绪起着至关重要的作用。

当睡眠不足时,大脑中的神经递质,如血清素、多巴胺等的平衡会被打破,这些神经递质与我们的情绪调节密切相关。

缺乏足够的睡眠,我们可能会感到情绪低落、失去兴趣、对生活感到绝望。

久而久之,这种消极的情绪状态可能会演变成抑郁症,患者会陷入深度的悲伤和无助之中,甚至产生自杀的念头。

再者,睡眠不足还可能引发躁狂症。

躁狂症的特点是情绪高涨、活动增多、思维奔逸等。

睡眠不足会导致大脑的兴奋和抑制过程失衡,使得大脑处于一种过度兴奋的状态。

这可能会引发情绪的大幅波动,时而极度兴奋,充满活力,言语增多,想法不断;时而又极度疲惫,情绪低落。

这种不稳定的情绪状态如果持续发展,就有可能形成躁狂症。

另外,睡眠不足还与精神分裂症的发生存在一定的关联。

精神分裂症是一种严重的精神疾病,患者会出现幻觉、妄想、思维混乱等症状。

研究表明,长期睡眠不足可能会影响大脑的正常发育和功能,干扰神经回路的连接和信息传递,从而增加精神分裂症的发病风险。

除了上述较为严重的精神疾病,睡眠不足还可能导致一些较轻的精神问题,如神经衰弱。

78杨 华随着社会节奏逐步加快,竞争日益加剧,人们的生活工作压力越来越大,失眠成为一种普遍现象,欧美国家失眠患病率为20% ̄30%,我国失眠患病率为10% ̄20%。

中老年人是失眠症的高发群体,我们身边的很多朋友经常被失眠困扰,人生“多事之秋”,你的睡眠还好么?下面我们来了解一下睡眠的相关知识,希望给失眠的朋友提供些许帮助。

一、失眠的症状和表现睡眠质量与我们的工作生活息息相关,长期失眠会严重影响身体健康。

失眠是指入睡困难或睡眠维持时间短,睡眠质量达不到人体正常生理需求。

患者会感到不同程度的疲惫、乏力、没有精神。

长期失眠会导致反应迟钝、注意力减退、情绪低落、精神萎靡、焦虑等机体不良反应。

我们所说的睡眠问题,其实也称为睡眠障碍。

下面我们来认识一下精神科睡眠障碍的主要症状有哪些。

睡眠障碍包括睡眠浅、易惊醒 、难以入睡、多梦、醒后不易再睡、醒后感到疲惫、白天思睡等。

这些症状一周至少发生三次,并且持续一个月以上,则称为睡眠障碍。

导致睡眠障碍的原因有很多,精神疾病引起的睡眠障碍较为常见。

失眠会引起一系列健康问题,会导致人体活动效率下降,妨碍正常的社会功能。

失眠主要分为三种类型:①入睡困难型。

这种类型主要表现为入睡困难,轻则半小时以上,重则整晚不能入眠。

当我们放下手机准备睡觉时,但发现翻来覆去总睡不着,一两个小时过去了,还是没有睡着,并且越睡不着就会越焦虑。

调查研究显示入睡困难与焦虑情绪有关,严重的入睡困难可能是焦虑症引起的。

②睡眠易醒型。

它表现为可以入睡,但睡眠维持时间很短,深睡眠不足,通常在入睡后一小时左右便会醒来,然后再次入睡,很短时间之内又会再次醒来。

患者会伴随情绪低落,对事物失去兴趣,变得懒散。

一般认为这种症状与抑郁情绪有关。

③睡眠短暂型。

睡眠时间一般少于同龄人两小时左右,睡醒之后有明显的疲劳乏力症状,睡眠浅噩梦多,且容易惊醒。

患者可以先去医院进行检查,排除器质性问题,如果检查结果显示正常。

那么可能与抑郁、焦虑或精神分裂症有关。

睡眠障碍与精神健康研究睡眠对精神疾病的影响睡眠是人体内一种基本的生理需求,对于保持身体健康以及精神状态的平衡至关重要。

然而,睡眠障碍的出现往往与精神健康问题紧密相关。

近年来,越来越多的研究表明,睡眠障碍与精神健康之间存在着密切的关系。

本文将探讨睡眠障碍对精神疾病的影响,并对其研究进行分析。

一、睡眠障碍与精神疾病的关系睡眠障碍是指人在入睡、睡眠持续时间、睡眠质量以及睡眠醒后状态方面出现异常的问题。

这些问题包括失眠、睡眠呼吸暂停综合症、梦魇等。

研究发现,睡眠障碍与精神疾病之间存在着相互影响的关系。

首先,睡眠障碍可能是精神疾病的一个征兆。

睡眠问题往往是许多精神疾病的早期表现之一。

例如,焦虑症和抑郁症患者往往会出现失眠或过度睡眠的问题。

睡眠质量的下降与精神健康问题的加剧密切相关。

其次,精神疾病也可能导致睡眠障碍的出现。

精神疾病患者往往面临睡眠结构紊乱的问题,如失眠、睡眠不足等。

这些问题进一步恶化了他们的心理状态,形成了恶性循环。

因此,理解睡眠与精神健康之间的相互影响对于精神疾病的治疗和预防具有重要意义。

二、睡眠障碍对精神健康的影响睡眠障碍对精神健康的影响是多方面的。

首先,睡眠障碍可能导致认知功能下降。

睡眠不足会影响人的思维能力、注意力和执行功能。

这对于工作和学习是不利的,同时也可能增加情绪波动和心理压力。

其次,睡眠障碍可能导致情绪问题的加重。

睡眠不足会导致人的情绪变化,增加对负面情绪刺激的敏感度。

这可能进一步加剧焦虑和抑郁等精神疾病的症状。

此外,睡眠障碍还可能对神经系统产生负面影响。

睡眠障碍与神经传递物质的异常释放有关,这可能导致神经元活动的紊乱。

这些异常的神经系统反应可能增加患者的易怒性和情绪不稳定等问题。

三、如何解决睡眠障碍对精神健康的影响针对睡眠障碍对精神健康的影响,有一些可以采取的方法来帮助改善睡眠质量和预防精神疾病。

首先,建立良好的睡眠习惯是非常重要的。

包括规律的睡眠时间、舒适的睡眠环境、避免过度使用电子设备等。

最难治的十大精神病精神疾病是一类以精神活动、情感和行为异常为主要表现的疾病。

其中,有些精神疾病由于病情复杂、症状难以控制和治疗效果有限,被认为是最难治的精神疾病之一。

以下是最难治的十大精神疾病:1.精神分裂症(Schizophrenia)精神分裂症是一种严重的精神疾病,患者常出现幻觉、妄想、情感淡漠等症状。

治疗过程中需综合运用药物治疗、心理治疗、社会支持等手段,但病情常常反复。

2.双相情感障碍(Bipolar Disorder)双相情感障碍包括躁狂和抑郁两种状态的交替发作,治疗过程中需要精密的药物调配和监控患者情绪变化。

3.强迫症(Obsessive-Compulsive Disorder)患者表现为强制性的思维和行为,症状持续时间长、复杂,治疗过程中往往需要长期精心调理。

4.边缘人格障碍(Borderline Personality Disorder)边缘人格障碍患者情绪起伏大,自我认知障碍,对治疗带来挑战。

5.抑郁症(Depression)抑郁症症状广泛,患者心理状态低落,治疗需要长期的心理治疗和药物辅助。

6.恐慌障碍(Panic Disorder)患者突发性恐慌发作,常伴有生理反应,治疗过程中需要对患者的情绪进行稳定的加固。

7.创伤后应激障碍(Post-Traumatic Stress Disorder)创伤后应激障碍患者经历严重创伤后,情绪稳定性丧失,治疗过程需要针对性的心理疏导和药物辅助。

8.睡眠障碍(Sleep Disorders)睡眠障碍病因复杂,治疗方法多样,但效果不尽如人意。

9.饮食障碍(Eating Disorders)饮食障碍患者常常出现进食障碍或进食过度行为,治疗过程中涉及身心调理,难度较大。

10.人格障碍(Personality Disorders)人格障碍表现为人格特征的固定性异常,治疗过程中需要兼顾症状缓解和人格特征调整。

以上是最难治的十大精神疾病,治疗这些疾病需要全方位的综合干预,包括药物治疗、心理治疗、社会支持等多种手段的协同作用,以提升患者的生活质量和康复。