结构力学(Ⅱ)教案

- 格式:doc

- 大小:316.00 KB

- 文档页数:54

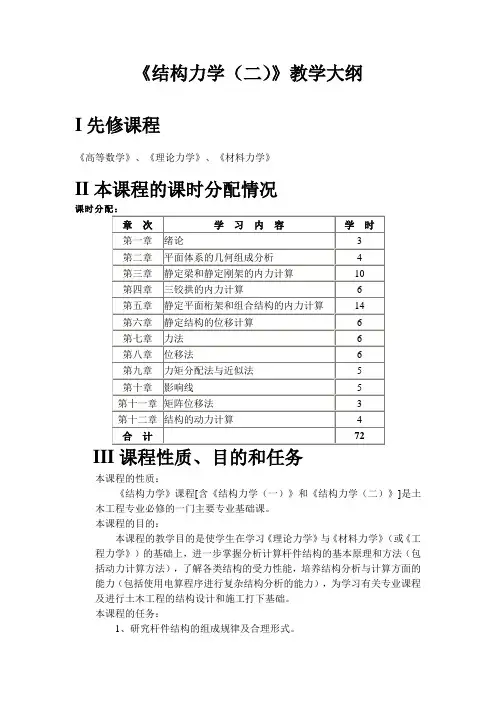

《结构力学(二)》教学大纲I先修课程《高等数学》、《理论力学》、《材料力学》II本课程的课时分配情况课时分配:III课程性质、目的和任务本课程的性质:《结构力学》课程[含《结构力学(一)》和《结构力学(二)》]是土木工程专业必修的一门主要专业基础课。

本课程的目的:本课程的教学目的是使学生在学习《理论力学》与《材料力学》(或《工程力学》)的基础上,进一步掌握分析计算杆件结构的基本原理和方法(包括动力计算方法),了解各类结构的受力性能,培养结构分析与计算方面的能力(包括使用电算程序进行复杂结构分析的能力),为学习有关专业课程及进行土木工程的结构设计和施工打下基础。

本课程的任务:1、研究杆件结构的组成规律及合理形式。

2、计算简单杆件结构(包括静定结构和超静定结构)在外因作用下的内力和位移。

3、解决杆件结构在移动荷载作用下的计算问题。

4、矩阵位移法基本原理及复杂结构的电算分析。

5、动力荷载作用下的结构计算问题。

IV本课程的要求和内容第一章绪论一、学习要求通过本章的学习,要求学生对结构力学这门课程的研究对象和基本任务有一个总体的了解;同时,对结构计算时采用的力学模型——结构的计算简图的重要性、选取的原则和方法有初步的认识。

本章要了解结构力学的研究对象和任务。

理解杆件结构的计算简图。

重点掌握平面杆件结构的分类。

二、课程内容§1.1 结构力学的研究对象和任务结构及其分类、结构力学的研究对象和任务。

§1.2 杆件结构的计算简图计算简图及其选择原则,计算简图的简化要点,计算简图选取举例。

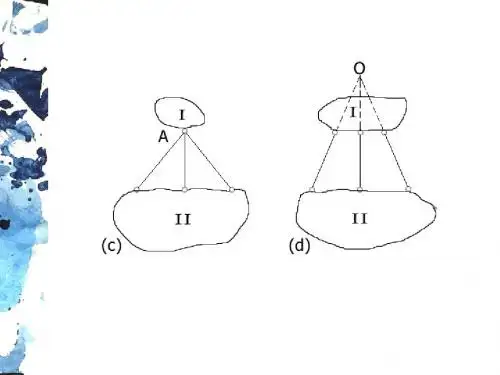

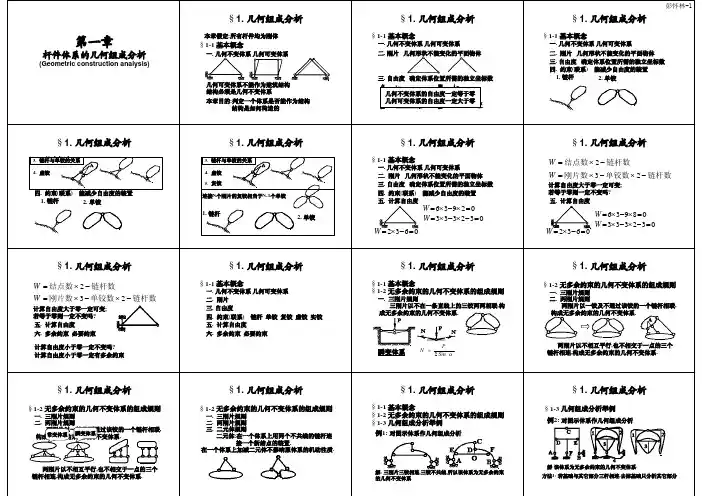

§1.3 平面杆件结构的分类第二章平面体系的几何组成分析一、学习要求了解几何不变与几何可变、自由度与约束等概念。

掌握平面几何不变体系的基本组成规律及其应用。

掌握静定结构与超静定结构的划分方法。

二、课程内容§2.1 几个概念几何不变与几何可变体系、自由度、约束、多余约束与必要约束等概念。

§2.2 几何不变体系的组成规则包括三刚片规则、两刚片规则、二元体规则等三个规则。

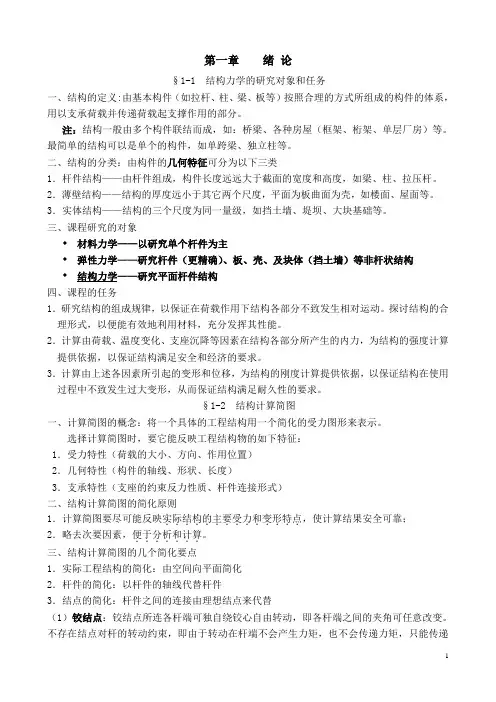

第一章绪论§1-1 结构力学的研究对象和任务一、结构的定义:由基本构件(如拉杆、柱、梁、板等)按照合理的方式所组成的构件的体系,用以支承荷载并传递荷载起支撑作用的部分。

注:结构一般由多个构件联结而成,如:桥梁、各种房屋(框架、桁架、单层厂房)等。

最简单的结构可以是单个的构件,如单跨梁、独立柱等。

二、结构的分类:由构件的几何特征可分为以下三类1.杆件结构——由杆件组成,构件长度远远大于截面的宽度和高度,如梁、柱、拉压杆。

2.薄壁结构——结构的厚度远小于其它两个尺度,平面为板曲面为壳,如楼面、屋面等。

3.实体结构——结构的三个尺度为同一量级,如挡土墙、堤坝、大块基础等。

三、课程研究的对象♦材料力学——以研究单个杆件为主♦弹性力学——研究杆件(更精确)、板、壳、及块体(挡土墙)等非杆状结构♦结构力学——研究平面杆件结构四、课程的任务1.研究结构的组成规律,以保证在荷载作用下结构各部分不致发生相对运动。

探讨结构的合理形式,以便能有效地利用材料,充分发挥其性能。

2.计算由荷载、温度变化、支座沉降等因素在结构各部分所产生的内力,为结构的强度计算提供依据,以保证结构满足安全和经济的要求。

3.计算由上述各因素所引起的变形和位移,为结构的刚度计算提供依据,以保证结构在使用过程中不致发生过大变形,从而保证结构满足耐久性的要求。

§1-2 结构计算简图一、计算简图的概念:将一个具体的工程结构用一个简化的受力图形来表示。

选择计算简图时,要它能反映工程结构物的如下特征:1.受力特性(荷载的大小、方向、作用位置)2.几何特性(构件的轴线、形状、长度)3.支承特性(支座的约束反力性质、杆件连接形式)二、结构计算简图的简化原则1.计算简图要尽可能反映实际结构的主要受力和变形特点..............,使计算结果安全可靠;2.略去次要因素,便于..。

..分析和...计算三、结构计算简图的几个简化要点1.实际工程结构的简化:由空间向平面简化2.杆件的简化:以杆件的轴线代替杆件3.结点的简化:杆件之间的连接由理想结点来代替(1)铰结点:铰结点所连各杆端可独自绕铰心自由转动,即各杆端之间的夹角可任意改变。

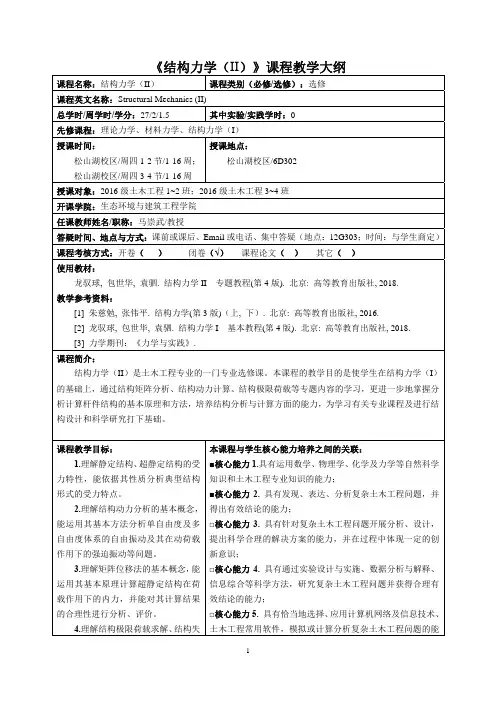

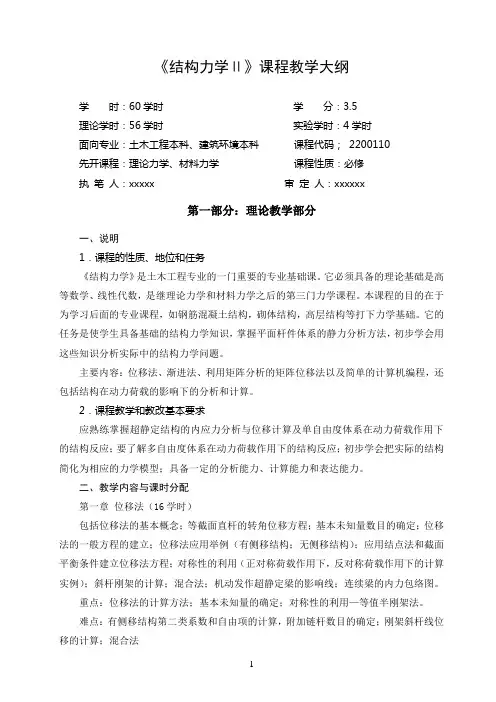

《结构力学Ⅱ》课程教学大纲学时:60学时学分:3.5理论学时:56学时实验学时:4学时面向专业:土木工程本科、建筑环境本科课程代码; 2200110先开课程:理论力学、材料力学课程性质:必修执笔人:xxxxx 审定人:xxxxxx第一部分:理论教学部分一、说明1.课程的性质、地位和任务《结构力学》是土木工程专业的一门重要的专业基础课。

它必须具备的理论基础是高等数学、线性代数,是继理论力学和材料力学之后的第三门力学课程。

本课程的目的在于为学习后面的专业课程,如钢筋混凝土结构,砌体结构,高层结构等打下力学基础。

它的任务是使学生具备基础的结构力学知识,掌握平面杆件体系的静力分析方法,初步学会用这些知识分析实际中的结构力学问题。

主要内容:位移法、渐进法、利用矩阵分析的矩阵位移法以及简单的计算机编程,还包括结构在动力荷载的影响下的分析和计算。

2.课程教学和教改基本要求应熟练掌握超静定结构的内应力分析与位移计算及单自由度体系在动力荷载作用下的结构反应;要了解多自由度体系在动力荷载作用下的结构反应;初步学会把实际的结构简化为相应的力学模型;具备一定的分析能力、计算能力和表达能力。

二、教学内容与课时分配第一章位移法(16学时)包括位移法的基本概念;等截面直杆的转角位移方程;基本未知量数目的确定;位移法的一般方程的建立;位移法应用举例(有侧移结构;无侧移结构);应用结点法和截面平衡条件建立位移法方程;对称性的利用(正对称荷载作用下,反对称荷载作用下的计算实例);斜杆刚架的计算;混合法;机动发作超静定梁的影响线;连续梁的内力包络图。

重点:位移法的计算方法;基本未知量的确定;对称性的利用—等值半刚架法。

难点:有侧移结构第二类系数和自由项的计算,附加链杆数目的确定;刚架斜杆线位移的计算;混合法思考题:位移法的基本未知量有哪两种,其确定依据是什么?位移法能计算静定结构吗?教学方法:讲授第二章力矩分配法(4学时)包括力矩分配法的基本概念;用力矩分配法计算连续梁和无侧移的刚架;无剪力分配法的概念;超静定结构各种计算方法的比较。

结构力学(Ⅱ)教案一、引言课程介绍:本课程是结构力学的高级课程,旨在加深学生对结构力学的基本概念、原理和方法的理解,掌握复杂结构体系的受力分析与设计方法。

目标:通过本章的学习,学生应能够理解并应用结构力学的原理,对复杂结构进行受力分析,并确定结构的稳定性与承载能力。

二、平面力系内容:平面力系的合成与分解,力的平衡条件,力矩与力偶矩,平面力系的平衡方程。

目标:学生应能够进行平面力系的合成与分解,应用平衡条件解决力矩问题,并利用平衡方程求解复杂力系的平衡。

三、空间力系内容:空间力系的合成与分解,空间力系的平衡条件,空间力矩与力偶矩,空间力系的平衡方程,自由度的概念。

目标:学生应能够进行空间力系的合成与分解,解决空间力矩问题,利用平衡方程求解复杂空间力系的平衡,并理解结构体系中自由度的概念。

四、轴向力与剪力内容:轴向力的概念,剪力的概念,轴向力与剪力的计算,剪力图的绘制。

目标:学生应能够理解轴向力和剪力的概念,计算简单结构中的轴向力和剪力,并绘制剪力图以分析结构的受力情况。

五、弯曲力与弯矩内容:弯曲力的概念,弯矩的概念,弯曲力与弯矩的计算,弯矩图的绘制。

目标:学生应能够理解弯曲力和弯矩的概念,计算简单结构中的弯曲力和弯矩,并绘制弯矩图以分析结构的受力情况。

六、扭转内容:扭转的概念,扭转力矩的概念,扭转力矩的计算,扭转剪切应力与扭转应变,扭转弹性稳定性的概念。

目标:学生应能够理解扭转的概念和扭转力矩的概念,计算简单杆件的扭转力矩,分析扭转剪切应力和扭转应变,理解扭转弹性稳定性的概念。

七、剪力墙与框架结构内容:剪力墙的概念和特点,框架结构的概念和特点,剪力墙和框架结构的受力分析,剪力墙和框架结构的承载力计算。

目标:学生应能够理解剪力墙和框架结构的概念和特点,进行剪力墙和框架结构的受力分析,计算剪力墙和框架结构的承载力。

八、空间结构内容:空间结构的概念,空间结构的受力分析,空间结构的承载力计算,空间结构的设计方法。

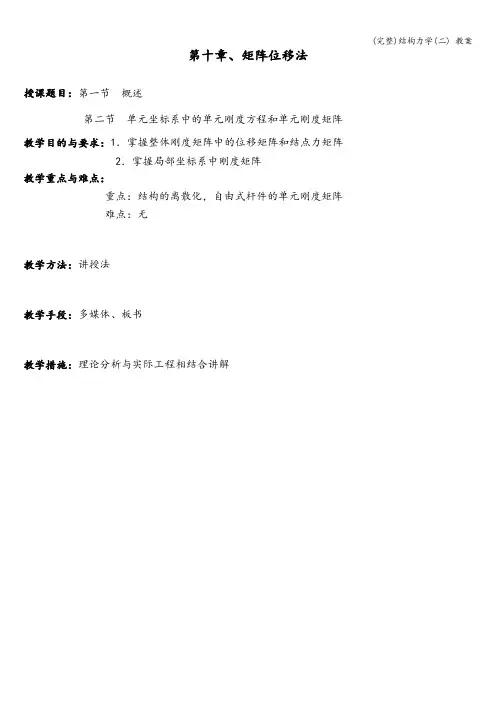

第十章、矩阵位移法授课题目:第一节概述第二节单元坐标系中的单元刚度方程和单元刚度矩阵教学目的与要求:1.掌握整体刚度矩阵中的位移矩阵和结点力矩阵 2.掌握局部坐标系中刚度矩阵教学重点与难点:重点:结构的离散化,自由式杆件的单元刚度矩阵难点:无教学方法:讲授法教学手段:多媒体、板书教学措施:理论分析与实际工程相结合讲解讲授内容:第十章、矩阵位移法第一节概述结构矩阵分析方法是电子计算机进入结构力学领域而产生的一种方法。

它是以传统结构力学作为理论基础,以矩阵作为数学表述形式,以电子计算机作为计算手段,三位一体的方法。

1.结构的离散化由若干根杆件组成的结构称为杆件结构.使用矩阵位移法分析结构的第一步,是将结构“拆散”为一根根独立的杆件,这一步骤称为离散化。

为方便起见,常将杆件结构中的等截面直杆作为矩阵位移法的独立单元,这就必然导致结构中杆件的转折点、汇交点、支承点、截面突变点、自由端、材料改变点等成为连接各个单元的结点。

只要确定了杆件结构中的全部结点,结构中各结点间的所有单元也就随之确定了。

(a)(b)2。

结点位移和结点力由于矩阵位移法不再为了简化计算而忽略杆件的轴向变形,因此,对于平面刚架中的每个刚结点而言,有三个相互独立的位移分量:水平方向的线位移分量u,竖直方向的线位移分量v,和结点的转角位移分量q。

对于这三个分量,本章约定线位移与整体坐标系方向一致为正,转角以顺时针转向为正,反之为负.结点荷载是指作用于结点上的荷载.本章约定结点集中力和支反力均以与整体坐标系方向相同时为正,反之为负。

结点集中力偶和支座反力偶以顺时针转向为正,反之为负.()()N 1Q 23N 4Q 56e e i i e i i ee j j j j Ff F f M f F f F f M f ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎡⎤===⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦F F F()()123456e e i i e i i ee j j j j u v u v δδθδδδθδ⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎡⎤===⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦δδδ3。

《结构力学(二)》教学计划一、课程简介1、本课程的重点本课程是力学的一门分支学科,是建筑工程专业的专业基础课,在该专业中占有重要的地位。

设置结构力学课程的目的是帮助大家建立结构力学概念和掌握结构静力计算的诸多方法,更主要的是使学生掌握结构分析的计算机方法、结构动力计算的方法以及结构稳定、结构极限荷载的计算方法,使学生提高一个层次,更全面地掌握杆系结构强度、刚度和稳定计算的基本理论和基本方法。

同时结构力学这是一门必须要“亲身实践”的课程,通过学习本课程,你将掌握①单根静定结构的内力和位移计算。

②单根超静定结构的内力和位移计算。

③各种结构的内力和位移计算。

④掌握各种分析内力和位移计算的方法。

2、本课程需要的教材教材:《结构力学(土木工程专业专升本系列教材)》.张来仪.中国建筑工业出版社.2003年6月参考资料:《结构力学》.赵更新.中国水利水电出版社.2004年5月《结构力学(第三版)》.李廉锟.高等教育出版社.1996年5月《结构力学》.王伟、张金生.武汉大学出版社.2000年12月《结构力学辅导—概念·方法·题解》.赵更新.中国水利水电出版社.2001年9月3、本课程将学习重点1)、重点掌握结构形式的判断,如既定结构的超静定次数和结构的可变和不变性的判断,这是结构分析的基础,也是求解方法选择的基础。

2)、掌握静定梁、刚架、桁架影响线的绘制。

掌握利用影响线确定最不利荷载位置和求内力、反力的最大值和绘制内力包络图。

3)、掌握矩阵位移法的原理和方法,并能熟练地用矩阵位移法进行连续梁、刚架计算。

4)、掌握体系运动方程建立的方法,熟练地掌握结构动力特性的计算以及在简谐荷载作用下结构的动力反应计算。

二、考核方法该课程的最后成绩分为两部分:最后成绩=平时成绩+考试成绩。

1、平时成绩平时成绩主要是以本课程的3次作业为主,3次作业分别为三部分不同内容。

三次作业的成绩以最高分的一次作为平时成绩,平时成绩在总成绩种占有的比例为20%。

结构力学Ⅱ专题教程第四版教学设计一、教学目标本课程作为结构力学Ⅱ专题教程第四版的教育教学内容,主要着眼于以下几个方面的教学目标:1.掌握结构力学的基本概念和理论基础,了解结构力学的应用范畴和应用方法;2.熟练掌握结构力学的常用计算方法和技术,能够独立设计和计算工程结构;3.具备综合运用结构力学知识解决工程实际问题的能力,实现结构工程设计与实践的有效结合。

二、教学内容及顺序1.剖析本科结构力学Ⅱ专题教程第四版的教学内容;2.概述结构力学的基础知识和理论基础;3.结构稳定性分析和计算方法;4.结构弹塑性理论及其应用;5.大变形分析方法及其应用;6.综合应用案例分析;7.知识点总结回顾。

三、教学方法与教学手段本课程将通过以下教学方法和教学手段来实现上述教学目标:1.理论授课,辅以案例分析和实际应用练习;2.借助多媒体及互联网,提供教学视频和案例视频,增强学生对结构力学的直观理解;3.通过模拟实验、仿真分析和实际工程案例分析,加强学生的计算和应用能力;4.开展小组研讨、学术交流和学术讲座,引导学生参与结构力学领域的实践活动和学术研究。

四、教学评价与考核本课程将采用以下教学评价与考核手段:1.阶段性考核:期中考试和期末考试;2.课堂表现:参与讨论、课堂作业、实验报告、课堂出勤等;3.基于案例的实践评估:小组设计方案、计算报告、工程实践报告、学术研究论文;4.综合考核:综合前三个方面的表现进行评估,最终形成学生的学业成绩。

五、教学质量保障措施1.选用教材、教案、实验等教学资源丰富、精准的优质教学资源;2.确保教师选用教学方法及时更新、适应学时安排;3.教师授课前提前备课,重新复习、修改教案和教材;4.学校教学评估机构对本课程进行定期教学质量评估。

六、参考文献1.宋健、李建、陈俊昌等著.结构力学 : 第3版.北京 : 高等教育出版社, 2013.08.2.Andrews E.法国大革命 : 一本帮助学习的书.博集天卷:STKAPPENG——READER 数位阅读平台, 2021.04.3.Cao Y.L., Wang Y.不规则网格有限元在结构稳定性分析中的应用.工程力学, 2000(03):1-9.4.Yao Y., Wang R.C.非线性结构和概率分析方法及其应用.上海 : 科学出版社, 2001.12.5.Trifunac M.D., Brady A.G.地震工程学(修订版).北京 : 人民交通出版社, 2001.4.。

结构力学第二版下册教学设计

1. 教材背景

《结构力学》是一门培养结构工程师必须掌握的基础课程之一,是复合材料结构、桥梁工程、建筑工程、管线工程等领域的基础。

结构力学第二版下册是基于结构力学的基本理论和应用进行教学设计和编写的。

2. 课程目标

•理解结构的静力和动力的基本原理;

•掌握用典型工况计算结构的计算方法;

•应用结构力学分析解决存在的问题;

•培养学生通过理论和实例进行计算和分析的能力;

•培养学生掌握科学研究和工程开发的能力。

3. 教学内容及进度

序号教学内容学时

1 弹性力学及其应用8

2 常用荷载和荷载组合10

3 函数和其应用8

4 杆系10

5 绗板系和薄板系10

6 梁系12

1。

结构力学2专题教程第三版课程设计项目背景结构力学2是土木工程专业的一门核心课程。

本课程的目的是让学生掌握结构力学的基本概念和方法,掌握结构受力分析和设计的基本原理和方法。

此外,本课程还要求学生能够运用所学知识解决实际工程问题。

项目目的本项目旨在通过对结构力学2课程设计的改进,提高学生的学习效果和能力。

具体目的如下:1.通过增加实践环节,提高学生的结构分析和设计能力;2.增强学生的自学能力和学习兴趣;3.优化课程设计,提高教学质量。

项目内容课程设计1:悬链线的受力分析在本课程设计中,学生将掌握悬链线的受力分析方法。

具体内容包括:1.悬链线的受力分析原理;2.常用受力分析方法;3.实践案例分析。

在课程设计的实践环节中,学生需要通过实验、计算等方式,检验所学知识的正确性,提高实际应用能力。

课程设计2:板梁的受力分析在本课程设计中,学生将学习板梁的受力分析方法。

具体内容包括:1.板梁的受力分析原理;2.常用受力分析方法;3.实践案例分析。

在课程设计的实践环节中,学生需要利用专业软件进行板梁的有限元分析,提高实际应用能力。

课程设计3:钢结构的设计在本课程设计中,学生将学习基本的钢结构设计知识。

具体内容包括:1.钢结构设计的基本原理;2.钢结构设计的规范和标准;3.实践案例分析。

在课程设计的实践环节中,学生需要通过实际工程案例的分析和设计,掌握钢结构设计的基本方法和流程。

项目实施本项目的实施需要教师和学生共同完成。

具体实施步骤如下:1.教师将本课程设计的内容进行介绍,并告知学生所需的参考资料和工具;2.学生按照教师的要求,自学相关知识,并完成预备工作;3.教师指导学生进行实践环节的工作,并提供必要的指导;4.学生根据要求完成课程设计的报告,并进行评估。

项目总结通过本次结构力学2课程设计的改进,学生的实际应用能力得到了提升,教学质量也得到了提高。

同时,也为今后类似课程设计的改进提供了借鉴和参考。

结构力学2课程教学大纲课程名称:结构力学(2)英文名称:Structural Mechanics (2)课程编码:x4142231学时数:32其中实践学时数:。

学时课外学时数:0学时学分数:2.0适用专业:土木工程一、课程简介本课程是土木工程专业的一门专业选修课。

课程内容包括矩阵位移法、结构动力计算、结构的弹性稳定、结构极限荷载。

通过《结构力学(2)》课程的学习,学生更进一步地掌握分析杆件结构的基本原理、基本理论和基本方法,具备解决工程实践中相应的结构力学实际问题的基本能力,具备结构分析和计算方面的能力。

二、课程目标与毕业要求关系表三、课程教学内容、基本要求、重点和难点(一)矩阵位移法了解矩阵位移法包含两个基本环节:单元分析和整体分析;在单元分析中,理解单元刚度矩阵和单元等效荷载的概念和形成,熟练掌握结点位移求单元杆端力的计算方法;在整体分析中,理解结构整体刚度矩阵元素的物理意义和集成过程,结构综合结点荷载的集成过程;理解单元定位向量的建立,支撑条件的处理;理解非结点荷载处理。

重点:单元刚度矩阵和总刚度矩阵,矩阵位移法的计算步骤难点:刚架的总刚度矩阵,等效结点荷载向量(二)结构动力分析结构动力分析基本概念;单自由度体系自由振动和受迫振动;阻尼对振动的影响;两个自由度体系自由振动了解动力计算的意义,动力荷载的分类,动力计算的任务、动力计算的原理和方法;理解弹性体性体系的振动自由度,熟练掌握单自由度体系的自由振动与强迫振动;了解阻尼对振动的影响;理解两个自由度体系的自由振动。

重点:单自由度体系的自由振动和强迫振动,双自由度体系的自由振动,主振型的正交性难点:单自由度体系的强迫振动,主振型的正交性(三)结构的稳定计算了解分支点和极值点失稳的概念;理解静力法确定单自由度体系、有限自由度体系和无限自由度体系的临界荷载;势能驻值原理;能量法确定单自由度体系、有限自由度体系和无限自由度体系的临界荷载;掌握静力法确定单自由度体系、有限自由度体系和无限自由度体系的临界荷载。

《结构力学二》课程教学大纲(Structural Mechanics, Part 2)一、课程概况课程代码:04022130学分: 1.5学时:24(其中:讲授学时24,实验学时0)先修课程:高等数学、大学物理、理论力学、材料力学、结构力学一等。

适用专业:土木工程专业建议教材:《结构力学》(第五版)(上、下册),李廉锟主编,高等教育出版社,2010年7月第5版。

课程归口:土木建筑工程学院课程的性质与任务:《结构力学二》是土木工程专业的主要专业基础课,通过本课程的学习,为学生学习有关专业课程以及进行结构设计和科学研究打好力学基础,为毕业后从事结构设计、施工和科研工作打好理论基础,培养结构工程分析和计算方面的系统能力。

为后续学习混凝土、钢结构、建筑结构抗震设计、高层建筑结构设计等专业课程及毕业设计实践环节奠定基础。

二、课程目标目标1.平面杆系结构分析计算的基本概念、基本原理和基本方法。

目标2.能够运用数学、力学等知识进行基本构件的受力分析及公式推导问题,建立基本公式,并运用公式正确求解。

目标3. 进一步熟悉和了解静定结构和超静定结构的基本计算方法。

目标4.进一步了解结构的移动载荷和动力载荷等复杂作用下的力学性质。

本课程支撑专业人才培养方案中毕业要求1-2、毕业要求1-4、毕业要求2-1、毕业要求4-1、毕业要求12-1,对应关系如表所示。

三、课程内容及要求(一)影响线1.教学内容(1)单跨静定梁的影响线。

(2)间接载荷作用下的影响线。

(3)多跨静定梁的影响线。

(4)利用影响线求量值。

(5)最不利载荷位置和包络图2.基本要求(1)掌握影响线的基本概念及特点(2)能够利用影响线求量值,熟悉利用影响线求量值,求最不利荷载位置,求简支梁的包络图,画连续梁的均布活载最不利位置及包络图,具备简支梁内力包络图的概念和作图方法的能力。

(二)结构的动力计算1.教学内容(1)结构振动的自由度(2)单自由度结构的自由振动(3)单自由度结构在简谐荷载作用下的受迫振动(4)单自由度结构在任意荷载作用下的受迫振动(5)多自由度结构的自由振动(6)多自由度结构在简谐作用下的受迫振动(7)振型分解法2.基本要求(1)掌握结构动力计算的内容和特点,动力荷载的种类及动力计算中体系自由度。

结构力学教程第Ⅱ册课程设计

背景介绍

结构力学是一门应用数学和力学知识来研究和解决工程结构力学问题的学科,

是现代工程研究领域中的一门重要学科。

结构力学的主要研究对象是各种工程构件的受力及变形情况,并能通过控制和优化结构设计来使其满足工程要求。

本课程设计基于结构力学教程第Ⅱ册,旨在让学生能够系统地掌握结构力学相

关的挠曲问题和稳定问题的分析与设计过程。

同时,也要求学生们能够运用所学理论知识解决实际工程问题,并能够进行结构设计和分析的计算和模拟。

课程设计内容

实验一:二次型挠曲问题分析

通过本实验,学生们将掌握三种不同类型的二次型挠曲问题的分析方法,包括:•杆件的二次型挠曲问题

•板的二次型挠曲问题

•壳的二次型挠曲问题

在实验中,学生们将通过岭-罗斯方法、传统解法和有限元分析方法进行问题

分析,并进一步运用计算机模拟技术验证分析结果,提高学生们的实践能力和计算能力。

实验二:稳定问题分析与设计

本实验将围绕着殿柱和钢结构等工程结构问题,通过结构设计案例分析来掌握

稳定问题分析和设计的过程与技巧。

实验内容包括以下几方面:

•列举并分析稳定问题的常见原因和形式

1。

《结构力学-II》课程教学大纲一、课程基本信息

二、毕业要求及课程目标

三、本课程内容与课程目标的对应关系

四、本课程与其他课程的联系与分工

本课程的修读需具备理论力学、材料力学、结构力学Ⅰ、以及一定的高等数学和线性代数基础,并为进一步学习钢结构设计原理、桥梁工程、桥梁抗震与抗风、工程结构抗震、高层结构设计等专业课程奠定基础。

理论力学主要研究的是刚体体系的受力分析,材料力学主要研究单一、均质、连续、弹性材料的构件的力学性能,结构力学Ⅰ主要研究杆系结构的整体构成规律、静力分析和变形性能,而结构力学Ⅱ主要研究结构的动力特性和稳定性。

理论力学和材料力学中的达朗贝尔原理、能量原理、叠加原理、以及材料变形和内力之间的本构

关系等基本原理,以及结构力学Ⅰ的刚度法和柔度法等基本概念在结构力学Ⅱ中也普遍适用。

后继专业课程中涉及到结构动力特性和稳定性分析时,将直接用到结构力学Ⅱ的分析方法。

五、课程考核

1.课程考核方法:

作业20% + 结构设计竞赛20% + 考试60%

2.课程目标达成情况考核方法:

课程目标1:试卷(70%)+作业1(30%)

课程目标2:试卷(70%)+作业2(30%)

课程目标3:结构设计竞赛(100%)

撰写:李暾、潘文军

审核:黄柳云审批:吴辉琴刘敬敏、经承贵。

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案

✐结构力学(2)教案。