产业新城的演变

- 格式:pdf

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:18

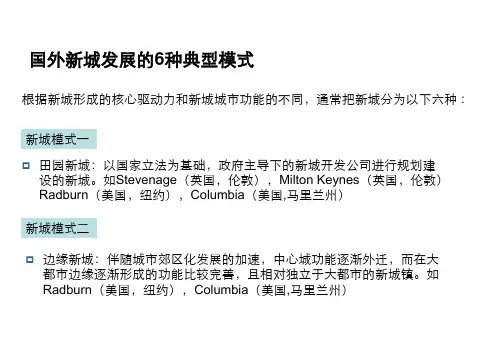

国内外产业新城发展经验及案例二零一一年三月目录一、新城开发背景 (1)二、新城的定义 (3)三、新城的发展阶段 (4)四、新城的分类 (4)五、产业新城典型案例之一:筑波科学城 (6)(一)概况 (6)(二)背景 (6)(三)建设目标 (7)(四)规划 (8)(五)发展阶段及特征 (10)(六)城市发展 (13)(七)筑波科学城成功的要素 (16)(八)筑波科学城存在的问题 (19)六、产业新城案例之二:美国尔湾市 (22)(一)概况 (22)(二)发展背景 (22)(三)城市规划 (23)(四)尔湾吸引了大量的企业和居住人口 (25)(五)有竞争力的工资水平和足够多的就业机会 (32)(六)尔湾成功的要素 (33)(七)筑波和尔湾发展要点对比分析 (37)七、产业新城案例之三:上海浦东新区 (38)(一)发展概况 (38)(二)发展历程 (38)(三)成功经验 (40)八、产业新城案例之四:天津滨海新区 (45)(一)发展概况 (45)(二)成功经验 (46)一、新城开发背景第二次世界大战结束后,西方发达国家普遍进入了经济发展的“黄金时期”,以伦敦、巴黎为代表的大城市经济和人口急剧增长,市区人口和产业的聚集不断加强,导致市区用地不断向四周蔓延,形成了单中心高度聚集的城市形态,中心城区人口密度很高。

如20世纪50年代巴黎市区平均人口密度为26000人/平方公里。

单中心高度聚集的城市结构给城市生态环境、城市效率以及城市管理等方面带来了诸多城市问题。

如城市环境恶化、城市热岛等生态问题凸显;城市住房短缺,房屋价格飞涨,两极分化矛盾日益突出,交通拥挤、出行不便等。

在空间上,人口大量增加造成城市住宅的严重不足,使得许多设施不完善的住宅开始在郊区蔓延。

城市郊区用地急速向城市建设用地转变,无序开发带来了开发效率偏低等一系列的问题。

为了维持城市经济增长的持续性和社会的稳定性,针对上述问题,各国政府集合大量的专家学者开展了许多研究,并逐步形成了“从城市区域的角度出发,通过开发城市远郊地区的新城分散大城市压力”的城市规划思想。

产业新城的发展现状

产业新城是指在城市中新兴的产业集聚区域,旨在推动产业升级、经济增长和城市发展的新型城市建设模式。

目前,我国产业新城的发展呈现出以下几个特点和现状。

首先,产业新城的规划和建设得到政府支持和重视。

政府出台了一系列的产业政策和发展计划,以支持和推动产业新城的发展。

这些政策措施包括提供土地、减税优惠、提供财政支持等,吸引了大量的企业和投资者进驻产业新城。

其次,产业新城在技术创新和研发方面取得了重要突破。

为了实现产业升级和创新发展,产业新城加强了科技创新力度,搭建了一批高水平的研发机构和实验基地,吸引了一大批高端人才和专业团队。

这些举措为产业新城的发展提供了技术支撑和智力支持。

再次,产业新城聚集了一批优质的产业资源和企业。

由于政府的支持和政策优惠,许多知名企业和产业链上下游企业纷纷进驻产业新城,形成了产业集聚效应。

这些企业的进驻,不仅进一步推动了产业新城的发展,还带动了当地的就业增长和经济活力的提升。

最后,产业新城在基础设施建设方面取得了重要进展。

为了满足企业和居民的生活需求,产业新城加大了对基础设施的投资和建设力度。

目前,产业新城的交通、水电、通信等基础设施已经逐步完善,为产业新城的可持续发展提供了有力支撑。

综上所述,目前我国产业新城的发展呈现出政府支持、技术创新、企业聚集和基础设施建设等特点。

随着进一步的推进和发展,相信产业新城将在推动城市经济和社会发展中发挥越来越重要的作用。

国内外产业新城发展经验及案例二零一一年三月目录一、新城开发背景 (1)二、新城的定义 (5)三、新城的发展阶段 (5)四、新城的分类 (6)五、产业新城典型案例之一:筑波科学城 (8)(一)概况 (8)(二)背景 (9)(三)建设目标 (11)(四)规划 (11)(五)发展阶段及特征 (15)(六)城市发展 (20)(七)筑波科学城成功的要素 (25)(八)筑波科学城存在的问题 (30)六、产业新城案例之二:美国尔湾市 (34)(一)概况 (34)(二)发展背景 (35)(三)城市规划 (36)(四)尔湾吸引了大量的企业和居住人口 (40)(五)有竞争力的工资水平和足够多的就业机会 (50)(六)尔湾成功的要素 (51)(七)筑波和尔湾发展要点对比分析 (56)七、产业新城案例之三:上海浦东新区 (58)(一)发展概况 (58)(二)发展历程 (59)(三)成功经验 (63)八、产业新城案例之四:天津滨海新区 (72)(一)发展概况 (72)(二)成功经验 (73)一、新城开发背景第二次世界大战结束后,西方发达国家普遍进入了经济发展的“黄金时期”,以伦敦、巴黎为代表的大城市经济和人口急剧增长,市区人口和产业的聚集不断加强,导致市区用地不断向四周蔓延,形成了单中心高度聚集的城市形态,中心城区人口密度很高。

如20世纪50年代巴黎市区平均人口密度为26000人/平方公里。

单中心高度聚集的城市结构给城市生态环境、城市效率以及城市管理等方面带来了诸多城市问题。

如城市环境恶化、城市热岛等生态问题凸显;城市住房短缺,房屋价格飞涨,两极分化矛盾日益突出,交通拥挤、出行不便等。

在空间上,人口大量增加造成城市住宅的严重不足,使得许多设施不完善的住宅开始在郊区蔓延。

城市郊区用地急速向城市建设用地转变,无序开发带来了开发效率偏低等一系列的问题。

为了维持城市经济增长的持续性和社会的稳定性,针对上述问题,各国政府集合大量的专家学者开展了许多研究,并逐步形成了“从城市区域的角度出发,通过开发城市远郊地区的新城分散大城市压力”的城市规划思想。

城市更新的核心是产业更新作者:张直来源:《公民导刊》 2017年第9期如何“去产能”“增动能”,是老工业城市成功实现转型发展的重点和难点。

在城市产业退二进三并向现代服务业进化的进程中,产业迭代还必须是全社会经济大系统共同协调发展的结果。

区域产业基础、政策倾向、载体禀赋、基础配套、历史文脉、人才现状等都将深刻影响城市更新背景下的产业升级。

近几年,城市更新已然成为一个热词。

经过20多年波澜壮阔的城建扩张,中国的城市发展渐入深水期:特定城市建成区(包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村旧屋村等)由于经济功能和居民外迁以及基础设施落后导致的产业空心化和服务缺失,必须要进行综合整治、功能升级或者拆除重建。

纵观世界各国(地区)的城市更新,大致都经历了“清除贫民窟”、“改善居住环境”和“社区综合复兴”阶段。

时下我国的旧城更新,这三个阶段都存在。

在主要的一二线城市,大多已进入“社区综合复兴”阶段,一方面要大力完善市政基础设施和改造建筑载体,另一方面还必须围绕人的需求,对无法满足现代都市生活的经济内容进行迭代升级。

简言之,城市更新的核心和途径是产业更新。

任何仅限于风貌升级或基础设施改造的城市旧城改造都治标不治本。

深圳是国内城市更新的先行者。

在政策保障和市场化运作基础上,深圳城市更新通过综合整治、功能提升和拆除重建“三驾马车”的拉动,适应不同的旧改需求,量身打造改造方案,效果明显。

最近的也最典型的更新案例是位于深圳南海大道与大南山之间、占地约20万平方米的网谷项目。

在改造前,主要为铁皮房、堆放生产材料的仓库、建材厂,为劳动密集型工厂。

改造后,释放了产业空间,促进了产业升级,重点发展网络信息、科技法务和文化创意三大产业,形成网络科技产业带和滨海文化产业带。

如今,蛇口网谷遍布着网络信息科技公司和文化创意高端企业,年产值从改造前约2亿元猛增至现在55亿元,单位面积产值从200元/平方米上升到3.93万元/平方米。

产业更新的实质是升级或者重置城市经济内容。

以产业为先导的新城规划探讨作者:姚秀德来源:《城市建设理论研究》2013年第30期摘要:以建设产城互动的复合型产业新城为目标,探讨以产业为先导的新城规划思路和方法。

关键词:产城互动;产城融合;产业新城中图分类号:TU984文献标识码:A随着我国外向型经济的快速发展,在参与国际分工的过程中,目前阶段我国在国际分工中制造业所占比重最大,成为世界工厂,因此城市建设中各类开发区层出不穷。

大多数开发区往往功能比较单一,是单纯的工业集中区。

作者在参与东台经济开发区整合规划的过程中,力图从城市发展的长期规律分析入手,将产城互动的理念融入到规划设计当中,探讨产业为先导的新城区开发的规划途径。

规划背景目前从东台经济开发区产业发展总体趋势较好,经济总量逐年提升,但由于产业区和生活区的相互脱离,目前产业区发展仍旧强烈依赖主城区支持,通勤交通复杂。

随着经济开发区逐渐从高污染高能耗的产业向低污染的高端产业转变,为产城融合提供了有利条件。

空间分布上看,本次规划整合的运河以东地区,目前有两个发展主体,经济开发区和城东新区。

目前两个区行政上单独管理,功能上经济开发区以产业功能为主,城东新区以生活功能为主,形成了南生活北产业的空间格局。

理论探讨以产业为主导的新城建设,大致有以下规律可循。

首先,起步阶段往往是产业先行,一开始是纯粹的工业集中,继而发展出与产业相关的各种生产性服务业,这个阶段人口一般不会在区内集中,新区强烈依附于老城,依靠老城提供各种生活配套服务,这个阶段发展总体较慢,长时间内都会保持这个状态。

而后,随着产业聚集规模的扩大,开发区本身进入良性发展,集聚的资源越来越多,人口也在区内逐渐出现集聚,为工业区配套的居住区开始逐渐出现,这个阶段开发区已经不是单纯的工业集中区,随着规模的进一步扩大,产业和居住出现齐头并进的局面。

最终,随着居住规模的扩大,居住区不再是依附产业区发展的产业配套,逐渐形成新城生活区,越来越多的不在开发区就业的城市人口逐渐迁入,到此为止,产业新城逐渐形成。

产业集聚区发展历程产业集聚区的发展历程可以从以下几个阶段描述:1. 初始阶段:在发展集聚区的初期,政府通常会在某个地区选择特定的产业进行推动。

这个阶段的重点是引进相关企业,提供便利的政策和资源支持,以吸引更多的企业入驻。

政府通常会提供土地、税收减免、基础设施建设等优惠条件,以降低企业的投资成本。

2. 增长阶段:一旦有一批企业入驻,就会形成一定的产业基础。

在这个阶段,集聚区会吸引更多的企业加入,形成规模效应和协同效应。

企业之间会发生密切的合作与交流,从而形成产业链和价值链的完整体系。

政府会继续提供支持,加强对集聚区的管理和服务,以促进产业的良性发展。

3. 成熟阶段:当集聚区的规模逐渐扩大,产业链逐渐完善时,集聚区进入了成熟阶段。

此时,企业之间的合作更加紧密,创新能力和竞争力得到提升。

政府的角色逐渐从引导发展转变为提供公共服务、优化营商环境、培育创新等方面。

集聚区成为吸引人才、表现城市形象和推动经济发展的重要窗口。

4. 升级阶段:随着时间的推移,产业集聚区可能会面临产业结构调整的需求。

政府会引导企业进行升级转型,推动优势产业的转移和新兴产业的发展。

这个阶段的重点是创新能力的提升,引进高端技术和人才,培育新的增长点。

政府会继续提供相关支持,推动集聚区的可持续发展。

5. 永续发展:产业集聚区在永续发展阶段,已经形成了一定的国际竞争力和影响力。

政府会继续加强对集聚区的管理和服务,增强集聚区的创新能力和可持续发展能力。

同时,还会注重产业结构的优化和环境保护等方面,以确保集聚区的长期发展。

这个阶段的目标是打造具有全球竞争力的产业集聚区。

科技新城体制机制及政策创新研究作者:宋建平来源:《科技创新与生产力》 2018年第9期摘要:科技新城是区域创新资源聚集、推动区域产业转型升级的重要平台和载体。

科学合理的制度安排是科技新城发展的根本保障。

在充分借鉴国内外经验的基础上,围绕行政管理、开发建设、科技创新等领域,对于新成立的科技新城,特别是中西部科技新城提出了管理体制、管理方式、建设模式和政策措施的综合创新的政策建议。

关键词:科技新城;政策供给;体制机制创新中图分类号:F127;TU981-01 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1674-9146.2018.09.001近年来,各地根据推动经济转型升级的需要,谋划和建设了一大批以“科技创新”为主题的新城(新区),并赋予先行先试、推动体制机制创新和政策创新的使命,意图在推动创新、提升区域创新能力方面形成一批可复制、可推广的经验。

科技创新城、科技新城(新区)在充分发挥政策优势、积极拓宽政策空间、大力深化体制机制改革、不断提升在运营管理水平改善营商环境等方面创造了许多新鲜的经验。

但与发展动能转换的需求相比、与区域创新能力提升需求相比,一些新建立的科技新城(新区)在创新水平、产业层次等方面仍存在较大差距,急需以体制机制和政策创新为突破口,实现创新能力和新型产业发展的整体跃升[1-6]。

1 国内外园区发展模式及科技新城建设运营体制20 世纪以来,世界各国纷纷通过建设各类科技园区来推动高新技术产业的快速发展,涌现出了美国硅谷、日本筑波、印度班加罗尔等一批国际知名的高科技产业园区。

经过30年的蓬勃发展,我国也涌现出了北京中关村、上海张江、武汉光谷等一批具有较强影响力的园区或开发区,已经成为引领创新驱动发展战略的重要力量。

国内外的实践表明,各类园区在建立初期都是通过赋予各种优惠政策和先行先试的权力,注重政策和制度的初始设计,以此吸引和聚集各类创新资源,形成创新龙头和发展龙头,进而发挥辐射带动和示范引领作用,带动整个区域创新能力的提升。

2020年10月底,党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,明确提出要“发挥中心城市和城市群带动作用,建设现代化都市圈”。

都市圈发展已经成为高质量发展下行稳致远的强劲引擎、“双循环”体系下扩大内需的重要抓手。

在郑州都市圈,郑州与开封、新乡、焦作、许昌携手构筑“一体系五工程”,事实上最早可追溯至2011年的郑汴一体化。

2020年9月3日,随着河南省中原城市群建设工作领导小组办公室印发《2020年郑州都市圈一体化发展工作要点》,郑州都市圈建设按下“快进键”,大郑州“团战”时代来临,势不可当。

未来,5座城市交通共联、产业互补、资源共享、生态共保,持续提升城市竞争力。

那么,郑州都市圈现阶段有哪些特点、优势?未来的发展趋势和抓手是什么?现阶段是否有可参考的一体化发展案例?近日,在北京清华同衡规划设计研究院联合方塘智库举办的“你好,都市圈!”云沙龙上,来自北京、河南的都市圈领域专家们深度对话“云”端,共论“郑州都市圈的新未来”。

【圈】户籍制度改革为郑州都市圈提供新动能“后城市化阶段,都市圈是连接城市、走向城市群和谐发展的重要过程。

”中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师张耀军在主题演讲中表示,在这个过程中,建设好核心城市,也要激发城市间相互作用,以形成和谐合理的城镇体系;城市、乡村、生态融合发展,城市是信息、交通的重要节点和经济发展的中心,乡村是支撑城市发展的重要腹地,生态是城乡共有底色;产城融合是都市圈的重要特征,城市里要“见人”“见产”,没有产业,留不住人。

张耀军认为,在“双循环”新发展格局下,都市圈将成为未来国内经济新的增长极。

正加快推进的户籍制度改革将是郑州都市圈发展的重要“新动能”。

“新动能一定是产生于人的创新,而未来产业的发展离不开新动能的支撑,所以,由人口和人力资源结构考虑产业,以未来产业的发展目标,再考虑到所需的人口和人才,经过双向的互动考量,才能不断确立新的发展目标,并实现这些目标。

江西农业学报2012,24(11):181 186Acta Agriculturae Jiangxi我国新城建设的历史演变及其新发展———以南京江宁为例孟晖1,刘晶晶2,潘春燕2收稿日期:2012-08-22作者简介:孟晖(1987—),女,江苏盐城人,硕士,研究方向:区域与城市规划。

(1.江苏省南京市下关区发改局,江苏南京210011;2.江苏省南京城理人城市规划设计有限公司,江苏南京210008)摘要:通过回顾我国新城发展的历史演变,结合南京市江宁区从工业新城向综合新城转变的典型案例,重点研究了近几年新城发展的内部功能组织、外部区域联系及宏观城市化过程,指出当前我国新城具有城市功能综合化、外部联系区域化和城乡关系复杂化的特征,并对开发中的不理性、城乡统筹的误区等新问题进行了剖析。

关键词:新城;历史演变;特征;问题;江宁中图分类号:F291.1文献标识码:A文章编号:1001-8581(2012)11-0181-06Evolution and Current Development of New Town Constructionin China A Case Study of Jiangning in NangjingMENG Hui 1,LIU Jing -jing 2,PAN Chun -yan 2(1.Xiaguan District Development and Reform Bureau of Nanjing ,Nanjing 210011,China ;2.Nanjing Chengliren Urban Planning and Design Limited Company ,Nanjing 210008,China )Abstract :By reviewing the general evolution history of new town in China and combining the typical example of the transforma-tion from an industrial city to a comprehensive new town in Jiangning ,this paper mainly reviewed the organization of interior functions ,the exterior relationship with the region ,and the macroscopic process of the urbanization of new town in recent years.Three main char-acteristics of Chinese new town were proposed here :(1)the interior functions became comprehensive ;(2)the exterior linkages be-came more regional ;(3)the relationship with rural area became more complicated.It was also analyzed that the emerging problems like irrational exploitations and mistakes in urban -rural integration.Key words :New town ;Evolution ;Characteristic ;Problem ;Jiangning新城的概念最早出现于19世纪末的英国,并作为解决伦敦都市区扩张的对策进行了建设实践,发展至今已经形成了相对完善和成熟的新城理论,并为发展中国家,尤其是处于新城建设热潮期的我国所广泛研究和学习。

产城融合背景下产业园区发展策略研究——以杭州富春湾新城灵桥产业区块为例摘要:随着我国科技创新能力的不断加强,产业园区发展从1.0蜕变至3.0,逐步走向产城融合的园区形态。

本文以杭州富春湾新城灵桥产业区块为例,介绍产城融合背景下,产业园区发展的规划策略。

关键词:产城融合;园区规划;功能配套;用地供给产业园区不断发展,其形态、功能、业态不断演变。

从最开始的简单集聚,到形成产业集群,再到产业生态,带动产业载体从园区1.0蜕变至园区3.0(即科技园区),产业形态、发展动力和物业形态发生了根本的变化。

传统产业以简单集聚为主,围绕大企业产品配套或由于产品的相似而在某一区域形成了产业集聚区,其开发模式粗放、园区功能单一,主要为劳动密集型的制造业,通过政府招商引资而使企业建厂,产业和产业链没有太多核心要素,依赖技术进口,企业的技术水平明显不足。

20世纪以来,产业园区向2.0方向演进,园区逐渐形成在某一领域内,地理上邻近、有相互关联性的企业和相关机构,并以彼此的共通性和互补性联结,形成产业集群,注重产业链的打造,积极向上游研发和下游销售等环节延伸,制造和服务并存,随着技术创新的不断加强,高端产业也开始出现,其发展动力由单纯的投资办厂与创业孵化并举,形成了研发楼宇与工业厂房两种物业形态。

而随着如今我国的科技创新不断深化,园区更加注重构建开放、协同的创新创业生态圈,更加强调产城融合,形成了园区3.0的产业生态,此阶段产业形态不再是单纯的制造业,而是以新兴产业和原创产业为基础,以科技创新和创业孵化为源动力,更加强调服务经济的配套。

在空间上去中心化,实现网络化生产的平台型企业,主要由楼宇-公共空间和苗圃-孵化器-加速器-专业园的形态出现。

从园区的发展阶段可以看出,随着园区功能的不断升级,产业发展与城镇化发展也不断深度融合。

没有产业支撑的城镇化就没有载体支撑,缺乏发展动力;而没有城市完善配套的园区也只是厂房的集合,园区发展难以实现转型升级。