建筑大师丹下健三2

- 格式:doc

- 大小:473.00 KB

- 文档页数:6

外国这几的工艺美术运动英国世界博览会:1851年伦敦举行代表建筑:水晶宫(约瑟夫·博克斯顿)新型材料:玻璃、钢铁工艺美术运动风格:(一)手工艺\反对机械化生产。

(二)在装饰上反对矫揉造作的维多利亚风格,提倡哥特式风格和其他的中世纪风格,讲究简单、朴实无华和良好功能。

(三)装饰上推崇自然主义、东方装饰和东方艺术特点。

(四)主张诚实的、诚恳的设计,反对设计上的哗众取宠、华而不实趋向。

代表人物:威廉·莫里斯代表作:红屋(与菲利普·韦伯合作设计)采用哥特式建筑细节设计风格:清新自然、简洁、以功能为主他开设了世界上第一家设计事务所。

新艺术运动概念:1.新艺术运动首先在法国发展起来,这与法国家具设计家萨穆尔·宾在1895年开办的设计事务所的名字——“新艺术之家”有关,评论家取其中的“新艺术”为名来称呼这个席卷欧美的设计运动。

时间大约在1895—1910年,长达10余年,涉及欧美十余个国家,后来逐步被“装饰艺术”运动和现代主义所取代。

它是设计上一次非常重要、具有相当影响力的形式主义运动。

2.新艺术运动设计范围十分广泛,从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插图,一直到绘画,在现代设计史上占有重要地位,为20世纪初的设计开创了一个有声有色的新阶段,成为传统设计与现代设计之间的一个承上启下的重要阶段。

3.新艺术运动是对矫饰的维多利亚等过分装饰风格的反动,也是对工业化风格的一种强烈反应,重视传统手工艺,放弃传统装饰风格,从自然中寻找灵感,获得装饰动机。

4.新艺术运动在艺术风格上多用曲线和有机形态。

风格及影响:1.虽然“新艺术”运动的风格在各国之间有很大的区别,但是从追求装饰,探索新风格这点上,所有卷入这个设计运动的国家都是相同的,它的装饰性的、手工艺的方法依然是陈旧的。

2.它所采用的方式,比如装饰、自然主义的风格等等,使这场运动依然是为豪华、奢侈的设计服务的,是为少数权贵服务的。

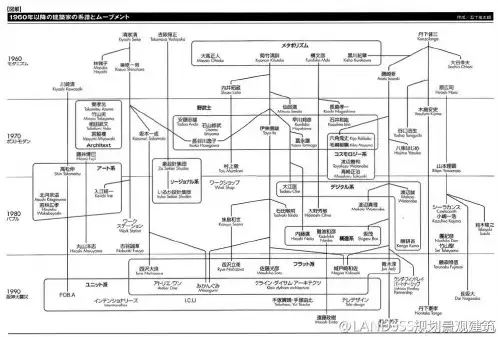

丹下健三是日本现代建筑的最重要奠基人之一,他确定的把现代建筑的基本因素和部分日本传统建筑结合的方式,影响了整整两代日本建筑家,使日本的建筑真正具有自己的独特形象,从而能够在国际建筑中占有一席之地。

对于丹下健三的思想的行程应从日本二战后对其论述。

二战前丹下健三先在东京大学学习建筑,对建筑有了专业的培训。

1938-1941年再前川国男的建筑所从事建筑设计,在这里他对现代建筑有了更加深刻地认识。

原因就是前川国男曾跟随柯布西耶学习建筑的,他将柯布西耶的思想深深地扎根于丹下健三的思想中,因此丹下健三在以后的建筑设计中大量融入了柯布西耶的现代建筑思想。

在二战期间,丹下健三没有多少建筑可以设计,因此他集中精力对城市规划和建筑的关系进行研究。

通过这些研究,他已经把建筑的问题从包豪斯式的简单考虑无力功能的水平上升到心里功能的水平。

世纪上那时对于日本现代建筑本不是新事物。

神社和桂离宫的建筑传统本身就是“现代的”:它们使用表面无修饰的自然状态的材料。

它们强调交接节点,结构和几何关系:甚至桂离宫是完全处理成黑白相间的微妙不对称形式,完整健全的“国际式风格”在日本已有四百年的历史之久,所以丹下健三的建筑设计对日本现代建筑的过去和未来的的承接与发展。

随着五十年代经济的好转,日本建筑师就得了仅有美国能相匹敌的大规模建设良机。

大量的建筑在二战中被毁灭。

现在成千上万栋房屋等待着兴建,旧城市等着改造。

根据当时的状况,1941年丹下健三提出了引人注意的“国民住宅”方案。

1942年他设计的大东亚建设纪念碑方案,得到了日本建筑界的好评。

随后美国扶植日本的各方面的发展。

因此日本的现代建筑发展非常迅速。

日本战后到70年代的建筑发展可以大约分为三个发展阶段时期,即:一、恢复时期:1945年—1950年二、成长时期:1950年—1960年恢复时期和成长时期,日本受到西方国际主义风格的非常影响,因此柯布西耶的粗野主义风格形式出现了丹下健三等的追随者。

日本建筑抗震古旧建筑独户建筑:东京都都厅( Metropolitian Government Building)日本设计师,丹下健三在1986年设计的东京都都厅,耗资1569亿日元。

其主要结构形式为:铁骨构造、铁骨钢筋混凝土构造、钢筋混凝土构造结合体;在总层数达到51层之高的前提下,地上48层,地下3层;总高度:243.4m。

经历了二十几年的风风雨雨至今还竖立在日本首都东京。

独户、古旧建筑独户建筑与高层楼房相比整体重量轻,积层橡胶不起作用。

有效的抗震方法是在建筑物与基础之间加上球型轴承或是滑动体,形成一个滚动式支撑结构,这样可减轻地震造成的摇动。

弹性建筑:东京电通大厦(Dentsu Tower)这种弹性建筑物建在隔离体上,隔离体由分层橡硬钢板组和阻尼器组成,建筑结构不直接与地面接触。

阻尼器由螺旋钢板组成,以减缓上下的颠簸日本早就不用砖头盖房子了,五彩缤纷的“瓦片”是塑料制成的。

日本民用建筑的“墙体”多是“整体结构”,就是一大块儿、一面整体的“墙”。

这些墙体结构的内部是类似石棉一类的充填物。

日本各城市都在“防震建筑”上大做文章,有的城市建筑物的地基部分加上硬质橡胶和钢板,使建筑物本身结构有了弹性,能抗7级左右地震。

局部浮力:京王饭店日本开发了一种名为“局部浮力”的抗震系统,即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。

普通抗震结构把建筑物的上层结构与地基分离开,以中间加入橡胶夹层和阻尼器的方式支撑建筑物。

相比之下,“局部浮力”系统在上层结构与地基之间设置贮水槽,建筑物受到水的浮力支撑。

水的浮力承担建筑物大约一半重量,既减轻了地基的承重负荷,又可以把隔震橡胶小型化,降低支撑构造部分的刚性,从而提高与地基间的绝缘性。

地震发生时,由于浮力作用延长了固有振荡周期,即晃动一次所需时间,建筑物晃动的加速度得以降低。

6到8层建筑物的固有周期最大可以达到5秒以上。

因此,在城市海湾沿岸等地层柔软地带也可以获得较好抗震效果。

部分国际知名建筑设计师(1)雷姆·库哈斯(荷兰)雷姆·库哈斯(荷兰语:Rem Koolhaas),荷兰建筑师。

早年曾做过记者和电影剧本撰稿人,1968至1972年间,库哈斯在伦敦的建筑协会学院(AASchoolofArchitecture)学习建筑,之后又前往美国康奈尔大学学习。

1975年,库哈斯与艾利娅·曾格荷里斯、扎哈·哈迪德一道,在伦敦创立了大都会建筑事务所(OMA),后来OMA的总部迁往鹿特丹。

目前,库哈斯是OMA的首席设计师,也是哈佛大学设计研究所的建筑与城市规划学教授。

库哈斯于2000年获得第二十二届普利兹克奖。

中央电视台的新大楼便是由他所设计。

代表作:法国图书馆(1981年)波尔多住宅(1994年)荷兰驻德国大使馆(1997年)纽约现代美术馆加建(1997年)西雅图图书馆(1999年)中央电视台新楼(2002年)广东美术馆时代分馆等。

此外他的著作《错乱的纽约》,被认为是研究纽约文化和建筑的经典著作;其城市论著《小、中、大、特大》(《SMLXL》)被建筑系学生称为建筑圣经。

(2)扎哈·哈迪德扎哈·哈迪德(Zaha Hadid),2004年普利兹克建筑奖获奖者。

扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)1950年出生于巴格达,在黎巴嫩就读过数学系,1972年进入伦敦的建筑联盟学院AA学习建筑学,1977年毕业获得伦敦建筑联盟(AA,Architectural Association)硕士学位。

此后加入大都会建筑事务所,与雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)和埃利亚·增西利斯(Elia Zenghelis)一道执教于AA建筑学院,后来在AA成立了自己的工作室,直到1987年。

1994年在哈佛大学设计研究生院执掌丹下健三(Kenzo Tange)教席。

代表作:德国的维特拉(Vitra)消防站和位于莱茵河畔威尔城(Weil am Rhein)的州园艺展览馆(1993/1999 ), 英国伦敦格林威治千年穹隆上的头部环状带( 1999 ),法国斯特拉斯堡的电车站和停车场( 2001 ), 奥地利因斯布鲁克的滑雪台( 2002 ),以及美国辛辛那提的当代艺术中心(2003)。

1987年第九届丹下健三 Kenzo Tange 日本1913年,出生于日本大阪府,在爱媛县今治市度过他的童年;1938年,毕业于日本东京大学建筑系,受到世界级建筑大师勒。

柯布西耶(Le Corbusier)的影响。

随后进入其学生前川国男创立的建筑事务所;1942年,进入东京大学研究生院深造;1946年~1974年,留在东京大学任教,并创立“丹下研究室”,培养了大谷幸夫、浅田孝、冲种郎、稹文彦、神谷宏治、矶崎新、黑川纪章、谷口吉生等日本著名的建筑师;1974年之后,曾在国内外许多大学进行教学活动,在国际交往中开阔了视野,增加了见闻。

他也与其他领域的艺术家们有密切的接触,互相探讨新的艺术表现形式。

1959年,荣获法国《今日建筑杂志》第一届国际建筑美术奖;1965年,荣获国际奥林匹克委员会(IOC)功劳奖;1966年,荣获美国建筑师协会(AIA)1966年度金奖;1967年,荣获法国文化选金奖;1968年,荣获丹麦建筑师协会(ADA)国际奖、南斯拉夫星条勋章;丹下健三(KenzoTange)主要著作:《米开朗基罗颂----勒.柯布西耶绪论》,1939年,日本文化工作联盟出版;《桂----日本建筑的传统与创造》,1960年,造型社出版(日文版),1960年,耶鲁大学出版社(英文版);《1960年东京规划----构造改革的方案》,1961年,新建筑社;《伊势----日本建筑的原型》,1962年,朝日新闻出版局(日文版),1965年,麻省理工大学出版社(英文版);《日本列岛的未来》,1966年,讲谈社;《丹下健三1946年~1958年----现实与创造》,1966年,美术出版社;《丹下健三1955年~1964年----技术与人类》,1968年,美术出版社;《丹下健三1946年~1969年----建筑与城市》,1970年,瑞士Artemis出版社(日、英、德、法文版),1970年,Gusutabo Giri出版社(西班牙文版);《人类与建筑》,1970年,彰国社;《建筑与城市》,1970年,彰国社;《21世纪的日本》,1971年,新建筑社;《丹下健三----建筑与城市》,1975年,世界文化社;《丹下健三Studio》,1978年,瑞士Artemis出版社(日、英、法文版);《1986年东京规划——东京都临海城区与东京湾城区的设计构想》《从一支铅笔开始》,1985年,日本经济新闻社;《回忆录---15个月的时光》,1985年,新建筑社(英文版);《丹下健三》,2002年,新建筑社,丹下健三与藤森照信合著。

传统文化在建筑设计中的传承发展探究摘要:中国传统建筑文化历史悠久、博大精深、独具特色。

我国现代建筑设计需要适应时代潮流,积极吸取传统的优点,融汇于自身以实现对传统文化的传承,创造性地将建筑设计与传统文化相结合,推动现代建筑事业的发展。

文章主要对此进行阐述,并详细论述其应用,以推动我国现代建筑设计水平的进一步提升。

关键词:中国传统文化建筑设计传承发展中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:一、传统和建筑设计的关系德国的玛雅在其《装饰艺术手册》一书中,论述了对传统文化、历史主义和艺术的喜爱。

该书畅销世界各地,也在表述着艺术设计与传统文化的关系,两者是密不可分的,绝对的分离也是不存在的,其中,传统文化可以为艺术设计提供丰富的艺术灵感与经验资料,艺术设计也是植根于传统文化之中的传承与创造。

于是,可以说,传统文化与建筑设计的关系主要可以分为以下两方面。

深化对于两者关系的认识,有利于给予传统在现代建筑设计中准确的定位与传承发展。

建筑设计立足于传统文化之中建筑设计也是一种艺术,一种文化的反映,即必须一定的文化环境中展示的,传达的也是一种理念、一种价值及审美观念。

而人们的建筑设计又往往是建立于前人的基础之上或者以前的经验基础上,所以,可以说是,建筑设计立足于传统文化之中。

另一方面,尽管有些设计师尝试脱离于传统,实现真正的“新设计”,这也是不现实的,纵然再新颖的设计也是吸收传统的经验而进行的创新。

如著名的建筑设计大师贝津铭在巴黎卢浮宫前的“玻璃金字塔”设计,则正是源于古老的埃及金字塔的灵感创意,成功地与卢浮宫首尾呼应,成为一大文明建筑。

同样是贝先生的建筑设计风格,在苏州的苏州博物馆则大大吸取了老子的《道德经》里的空间观念,融汇了自然与建筑的魅力,充分做到了尊重历史、尊重自然,实现了“苏而新,中而新”。

这些,都是将传统很好的融入到现代建筑设计之中得以巧妙传承。

传统文化给予建筑设计以创作的源泉事物总有发展的源头,建筑设计也一样,一般任何一个建筑设计都可以在传统文化的漫漫长河中找到源头。

1.丹下健三(たんげけんぞう)是世界著名的日本建筑师。

1913年9月4日生于大阪府。

1938年从东京大学建筑系毕业,1949年,在广岛原子弹爆炸地点原址建造和平中心的设计比赛中胜出,开始在国际上崭露头角。

1964年东京奥运会主会场——代代木国立综合体育馆,是丹下健三结构表现主义时期的顶峰之作,具有原始的想像力,达到了材料、功能、结构、比例,乃至历史观的高度统一,被称为20世纪世界最美的建筑之一。

日本现代建筑甚至以此作品为界,划分为之前与之后两个历史时期。

而他本人也赢得日本当代建筑界第一人的赞誉。

他在74岁时获得了普立兹克建筑奖,成为第一位获得该奖的日本建筑师,也是第一位亚洲得奖人。

期间有很多重要的著作:《米开朗基罗颂----勒.柯布西耶绪论》、《桂----日本建筑的传统与创造》、《1960年东京规划----构造改革的方案》、《伊势----日本建筑的原型》、《日本列岛的未来》、《丹下健三1946年~1958年----现实与创造》、《丹下健三1955年~1964年----技术与人类》、《丹下健三1946年~1969年----建筑与城市》、《人类与建筑》、《建筑与城市》、《21世纪的日本》、《丹下健三----建筑与城市》、《丹下健三 Studio》、《1986年东京规划――东京都临海城区与东京湾城区的设计构想》、《从一支铅笔开始》、《回忆录---15个月的时光》、《丹下健三》。

在丹下健三长达40多年的建筑活动中,他的城市规划、建筑设计方面的作品和方案有近200件之多,其中不乏传世之作。

同时他还发表了大量的专著和论文;获得六个国家和地区的七个博士或名誉博士学位;并获得日本文化勋章,以及美国建筑师学会(AIA)、英国皇家建筑学会(RIBA)和法国建筑科学院的金奖,还有联邦德国、意大利、南斯拉夫等许多国家的金奖或大奖。

不仅如此,他在建筑教育方面的贡献也是有目共睹。

他曾任美国麻省理工学院的客座教授,还在哈佛、耶鲁、加州大学伯克利分校等名校的建筑系执教。

而日本的第二位普立兹克建筑奖获得者稹文彦,以及目前日本建筑界颇具国际影响力的矶崎新、黑川纪章等人都曾师从丹下。

2005年因心力衰竭在东京家中去世,享年91岁。

日本媒体纷纷表达惋惜之情,慨叹“‘世界的丹下’去世,终结了日本建筑界的一个时代”。

2.丹下键三在四十多年的建筑活动中,始终坚持走现代建筑的道路。

丹下键三获得的结合日本文化的现代建筑的成就对日本建筑界产生了巨大的影响,带动了后备建筑师的成长。

就像肌崎新在《不懈地描绘国家的肖像——悼念建筑大师丹下键三》一文中所描述的那样,他认为丹下键三建筑思想中“彻头彻尾始终意识到国家的存在”。

他还说到“其建筑思想的深层,隐藏着一条面向某种超越性的存在的‘轴线’。

我认为,那恰恰就是对民族国家的意识”。

根据其作品所体现出来的建筑思想,从4个方面加以解析。

(一)“功能典型化”——现代和传统调和的时代在二战结束后,丹下键三的创作活动也进入了最活跃的时期。

他认识到日本建筑的重要,认真地研究日本传统文化,对日本传统建筑给予了极大的热情和关注。

他“借传统之力超越了现代主义的形式化,决定论的局限,又借现代建筑技术和思想理论超越了传统建筑观念与形式的局限,创造性地完成了日本建筑语言的现代重建。

”丹下键三设计了许多日本复兴时期的公共建筑。

他在继承日本传统建筑风格的基础上,探索把现代建筑和传统建筑相结合的道路,为此,他又提出了“功能典型化”的设计方法,给传统建筑赋予了一种现代主义建筑的理性主义的形式。

在二战前,丹下键三和许多同时时代的其他建筑师一样,深受主流思想——现代主义思想的影响。

日本投降后的几年,经济逐渐发展,建筑的发展也进入了一个新时期,建筑设计出现了百花争鸣的状况。

建筑师对建筑的传统问题展开了热烈的讨论,他置身其中,不短的发表自己的看法和观念。

丹下键三人为日本传统文化存在2个方面的源泉:一种是弥生传统,另一种是绳文传统。

前者是通过上流社会继承下来的,表现出一种妥协的态度,它代表的是桂离宫和伊势神宫;后者是通过底层人们所保留下来的,表现在民居中或者地方庆典的形式中。

在20世纪60年代,丹下键三对皇家园林桂离宫做过深入而细致的研究。

桂离宫是一种中日合璧的建筑形式,准确的说,借助了中国传统建筑外观的设计语言,但内部功能空间布局则日式的,有人戏称是披着中国外衣的日本躯体。

丹下键三在其出版的《桂——日本建筑中的传统和创造》一书中仔细地分析研究了桂离宫体现的传统文化精神,以及这座皇家园林所体现的现代建筑风格。

据同济大学建筑系路秉杰教授介绍,他通过桂离宫在传统文化精神和现代建筑风格之间找到了结合点,建立了一架沟通的桥梁,应该说,在日本现在建筑师当中,他是第一人。

除了对古典园林研究以外,丹下键三还对其他的日本传统建筑类型进行了研究。

他把研究的成果运用到自己的建筑作品中,把现代建筑和传统建筑结合起来,创造适合日本的建筑形式,有人评论这个时期是他把现代建筑风格和传统建筑风格进行调和的时期。

他对日本传统文化是热爱的,也从日本传统文化中受益匪浅。

他对日本传统文化和建筑风格的研究不仅体现在理论专著方面,还体现在建筑的古典园林,而设计和建造的现代风格建筑则更多。

他对日本传统建筑的热爱和专注影响了他众多的学生,像肌崎新黑川纪章木真文彦大谷幸夫神谷宏治木岛安史等。

这些建筑师都对传统文化和现代文化相结合方面有研究,开创了各自独具个性的现代建筑风格。

其中最出色的是肌崎新和黑川纪章这两位在世界建筑坛上享有一定声誉的建筑师,他们深受老师的影响,运用各自不同的建筑语言来表达和体现出相同的,积极的对待日本传统文化的态度。

因此,这些建筑师创造出了有着相同灵魂的不同特征的建筑形式。

应该说,之所以有在世界占有一席之地的日本建筑风格,和这些建筑师对待传统文化和现代文化的态度是密不可分的。

(二)“都市轴”理论——厚重的表现在1960年的东京规划中,丹下键三提出了“都市轴”理论。

他从都市的角度展开研究,探索信息化社会的城市建设和建筑设计,对于城市规划和大型建筑设计提出许多富有创意的想法。

正如其所著《城市设计》里说的:“为了城市环境的人性化,城市设计就变得十分需要。

建筑进一步向城市扩张或城市的空间概念进一步丰富,同事创造出新的人类空间秩序就是城市设计”其实,他的城市设计思想基础应该来自于1968年由日本内阁总理主持的主题为“二十一世纪的日本”的研究成果——“日本列岛的未来”的报告,这份报告是由他作为负责人来完成。

丹下键三通过对古典建筑秩序的研究,他先城市中建筑群的位置所体现出来的秩序正是城市需要的,比单栋的建筑更重要。

他提出的“城市的核”表明了城市轴线的意义,也说明了城市规划了建设的内容和任务。

他还具体指出了“城市的核”的内容:广场,有福利设施和文化中心等利于人们活动交流的一个开放式的,空间流动的场所。

从它的表述中可以看出“城市的核”在人们生活中的重要性。

现代主义理论关于城市规划思想和局限和片面被丹下键三给予了补充和修正,并从功能主义转向一种表现建筑和城市内在的,由一定规律联系的结构上。

他借用力学的结构概念来阐述单体建筑,建筑群和城市空间相互之间的关系以及有关秩序的问题。

(三)科技与人性完美结合——新空间的创造丹下键三认为要处理好传统和创新之间的关系,它们应该互相作用。

他没有停止过思考新技术条件下的建筑和城市规划问题。

他认为新技术的进步,让建筑从抗震墙的束缚中解脱出来,创造适合资讯化时代办公和其他使用功能对大空间和灵活空间的需求。

他主张借助和血技术创造出适合人来述说心里需求的心里环境,创造出充满人情味的空间,实现科技和人性的完美结合。

丹下键三曾这样表述过:建筑的形式,空间及外观不仅要符合必要的逻辑性,而且更重要的是建筑蕴涵直指人心的力量。

也可以理解为,建筑的灵魂不可忽视。

他认为在这一时代建筑师的创造方面体现在科技与人性完美结合,传统的设计语言应该担任重要的作用,而非流于形式。

(四)新陈代谢派新陈代谢理论是借助于生物学上的概念。

新陈代谢派建筑师认为建筑和城市都是有机体,它们如同生物般有着自己特殊的“代谢”和“循环”。

它们认为一切事物经过内部的斗争必将导致新事物代替旧事物,情调实物生长、变化与衰亡的规律;体现在建筑和城市方面就是采用新技术来解决问题,就是主张把建筑和城市看成像生物新陈代谢那样是一个动态的过程,反对过去那种把建筑和城市看成固定地、自然地进化的观点。

这种思想似乎和阿尔瓦·阿尔托提出的“生长的住宅”的概念有异曲同工之处。

他主张建筑应该给以后的建造留有余地,适应建筑的不断发展。

这种思想也扩展到城市规划和建设方面。

日本的新陈代谢派在丹下健三的影响下,在20世纪60年代左右建立了一个以新陈代谢思想为核心内容的建筑创作组织。

他自己也在不断探索该思想在建筑和城市中的实践,其中最著名的例子就是山梨县文化会馆。

3.解析建筑作品(1)广岛和平纪念公园和和平纪念设施广岛和平纪念公园和原子弹爆炸纪念馆是丹下健三在二战后的第一件作品。

该作品是日本对被原子弹破坏的广岛市重新规划和建设举行的设计竞赛的获奖方案,从而得以被批准建设,意在建设和平设施来几年原子弹爆炸罹难者,并倡导和平。

在这个作品中,丹下健三运用了“城市的核”和轴线的概念,以及空间构成手法。

纪念公园有很明显的中轴线贯穿南北,在主轴线上布置有原子弹爆炸陈列馆(包括两侧的国际会议中心和资料馆东馆)、填轮形原爆遇难者慰灵牌和和平火炬、原子弹爆炸遗迹。

纪念公园地址位于本川、元安川与和平大道共同围合成的三角形绿地上。

纪念公园是在原子弹爆炸中心,以广岛的城市尺度为意识进行规划设计的。

城市在此基础上展开了其清晰的轴线和脉络。

纪念公园的入口设置在中轴线南端的和平大道上。

原子弹爆炸陈列馆为二层,采用的是钢筋混凝土结构,底层架空,参观者在这里就可以看见慰灵牌和爆炸遗迹。

该建筑简洁明快,体现了现代建筑对丹下健三的影响,但建筑巨大的尺度则明显的表明了他继承了日本传统建筑——伊始神宫和其他古典建筑的尺度,它超大的尺度是适合前面宽敞的广场。

现代建筑和传统建筑在这里被很好地结合起来。

慰灵牌现在用花岗岩代替了原先的材料,它通过长方形的水池和后面常年不灭的和平火炬相连,共同形成了几年的视觉高潮。

从这座拱形的建筑中间望去,正可以看到原子弹爆炸的中心点——原广岛产业奖励馆遗迹。

丹下健三在纪念公园中体现了“城市的核”——可以容纳5万人的中心广场,这是适合人们活动的空间。

日本的和平组织每年都在这里举行纪念活动,呼吁消灭核武器,争取实现永久的世界和平。

但愿日本政府在悼念本国罹难者的同时,不忘对邻国人民造成的巨大伤害,从而为世界和平做出自己真正的贡献。

这也许才是纪念公园建造的实际意义所在。

在轴线的北端是具有欧洲的巴罗克式风格的圆拱形屋顶建筑,它是以前的广岛产业奖励馆。