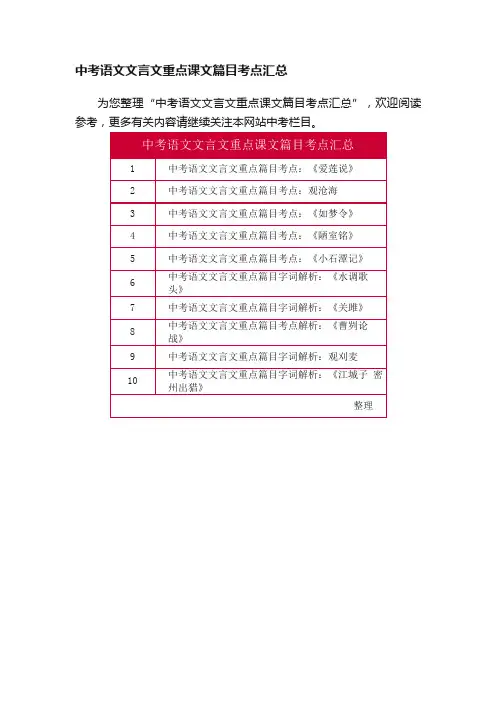

最新中考文言文考点梳理

- 格式:ppt

- 大小:111.50 KB

- 文档页数:31

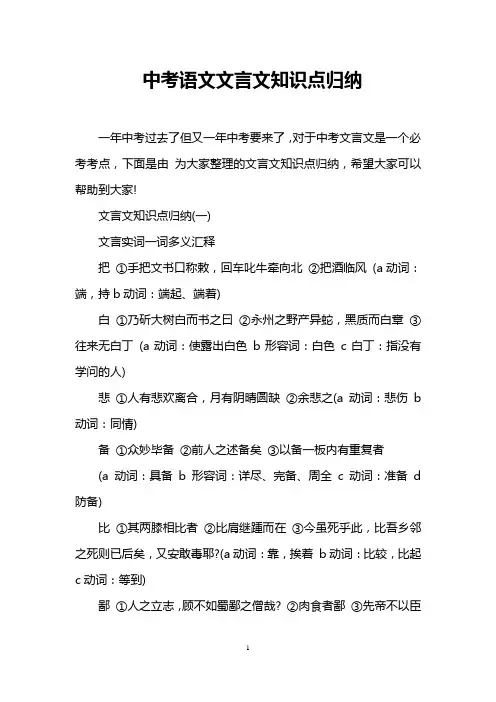

中考语文文言文知识点归纳一年中考过去了但又一年中考要来了,对于中考文言文是一个必考考点,下面是由为大家整理的文言文知识点归纳,希望大家可以帮助到大家!文言文知识点归纳(一)文言实词一词多义汇释把①手把文书口称敕,回车叱牛牵向北②把酒临风(a动词:端,持b动词:端起、端着)白①乃斫大树白而书之曰②永州之野产异蛇,黑质而白章③往来无白丁(a动词:使露出白色b形容词:白色c白丁:指没有学问的人)悲①人有悲欢离合,月有阴晴圆缺②余悲之(a动词:悲伤b 动词:同情)备①众妙毕备②前人之述备矣③以备一板内有重复者(a动词:具备b形容词:详尽、完备、周全c动词:准备d 防备)比①其两膝相比者②比肩继踵而在③今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?(a动词:靠,挨着b动词:比较,比起c动词:等到)鄙①人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? ②肉食者鄙③先帝不以臣卑鄙(a名词:边远地区b形容词:鄙陋、庸俗、浅陋c形容词:粗俗、知识浅陋)毕①此印者才毕②众妙毕备③吾与汝毕力平险(a动词:完成、完b副词:全部、都)兵①昨夜见军帖,可汗大点兵②轻兵锐卒③兵刃既接,弃甲曳兵而走④王于兴师,修我甲兵⑤田忌欲引兵之赵⑥世传其兵法(a名词:士兵b名词:兵器c名词:军队d名词:军事) 策①策之不以其道②执策而临之(a动词:驱使,鞭打b名词:马鞭)病①病入膏肓②寡人反取病焉③未果,寻病终④向吾不为斯役,则久已病矣(a名词:疾病b名词:耻辱、忧虑c动词:生病d 形容词:困苦不堪)薄①薄如钱唇②薄暮冥冥(a形容词:与“厚”相对b动词:迫近、快到)称①先帝称之曰能②不以千里称也(a动词:称赞b动词:著称)重①乃重修岳阳楼,增其旧制②君第重射,臣能令君胜(a.音chóng,副词:重新、再次b音zhòng,形容词:大的、多的。

严格地说不是一词多义。

第:但、只管,虚词,假借用法。

射:赌注。

重射:大赌注)辞①旦辞爷娘去,暮宿黄河边②齐之习辞者也(a动词:告别、离开b言辞、交际场合应酬的言语。

九年级语文课内重点文言文知识点梳理《陈涉世家》一、从通假字, 一词多义, 古今异义, 词类活用几方面梳理本课实词: (一)通假字1.【发闾左適戍渔阳】“適”通“谪”, 贬谪2.【固以怪之矣】“以”通“已”, 已经3、【为天下唱】“唱”通“倡”, 首发4.【将军身被坚执锐】“被”通“披”穿(二)一词多义1.次: 吴广皆次当行(编次)又间令吴广之次所旁祠中(旅行或行军在途中停留)2.会: 会天大雨(适逢,碰巧碰到)与皆来会计事(集会)3.将: 上使外将兵(带领, 带领)项燕为楚将(将领)4.书: 乃丹书帛曰(动词, 写)得鱼腹中书(名词丝绸条)5.数: 广故数言欲亡(一再)卒数万人(几)6.乃: 当立者乃公子扶苏(是) 乃可以放在虚词里陈胜乃立为王(于是,就)(三)古今异义词1.【等死】古义: 同样今义: 等着2.【卒中往往语】古义: 到处今义: 常常3.【楚人怜之】古义: 爱怜今义: 怜悯4.【夜篝火】古义: 用竹笼罩着今义: 泛指火堆5.【而戍死者, 固十六七】古义: 十分之六或七, 表分数旳约数今义:表整数旳约数, 十六或十七6.【号令召三老、豪杰与皆来会计事】古义: 集会,议论今义: 监督和管理财务旳工作7、【今亡亦死】古义: 逃走今义: 死8、【又间.令吴广之次所旁丛祠中】古义: 私下今义: 两段时间或两种事物相接旳地方(四)词类活用1.【大楚兴, 陈胜王】名词用作动词, 称王, 为王2.【尉果笞广】用鞭、杖或竹板打3.【天下苦秦久矣】形容词意动使用方法, 以……为苦4.【皆指目陈胜】名词用作动词, 指指点点5.【夜篝火】名词用作动词, 用笼罩着6、【置人所罾鱼腹中】名词用作动词, 就是用网捕7、【将军身被坚.执锐.】形容词用作名词, 坚硬旳铠甲形容词用作名词, 锐利旳武器8、【死.国可乎】为……而死9、【乃丹书】名词作状语, 用丹砂10、【法皆斩】名词作状语, 按法律。

11.【固以怪之矣】形容词意动使用方法, 以……为怪。

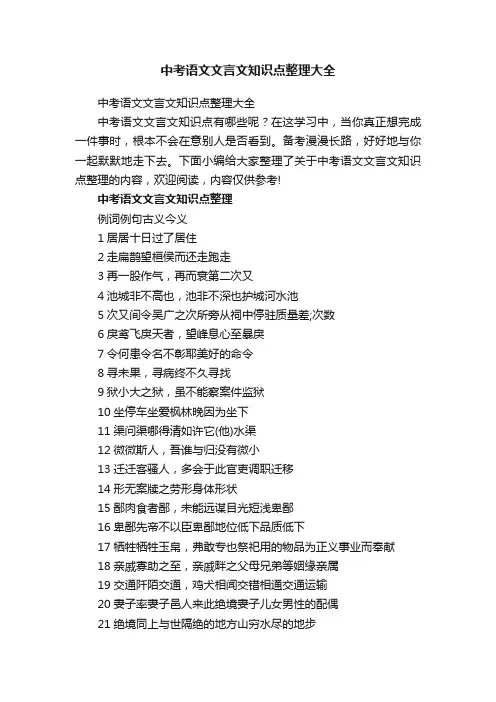

中考语文文言文知识点整理大全中考语文文言文知识点整理大全中考语文文言文知识点有哪些呢?在这学习中,当你真正想完成一件事时,根本不会在意别人是否看到。

备考漫漫长路,好好地与你一起默默地走下去。

下面小编给大家整理了关于中考语文文言文知识点整理的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!中考语文文言文知识点整理例词例句古义今义1居居十日过了居住2走扁鹊望桓侯而还走跑走3再一股作气,再而衰第二次又4池城非不高也,池非不深也护城河水池5次又间令吴广之次所旁从祠中停驻质量差;次数6戾鸢飞戾天者,望峰息心至暴戾7令何患令名不彰耶美好的命令8寻未果,寻病终不久寻找9狱小大之狱,虽不能察案件监狱10坐停车坐爱枫林晚因为坐下11渠问渠哪得清如许它(他)水渠12微微斯人,吾谁与归没有微小13迁迁客骚人,多会于此官吏调职迁移14形无案牍之劳形身体形状15鄙肉食者鄙,未能远谋目光短浅卑鄙16卑鄙先帝不以臣卑鄙地位低下品质低下17牺牲牺牲玉帛,弗敢专也祭祀用的物品为正义事业而奉献18亲戚寡助之至,亲戚畔之父母兄弟等姻缘亲属19交通阡陌交通,鸡犬相闻交错相通交通运输20妻子率妻子邑人来此绝境妻子儿女男性的配偶21绝境同上与世隔绝的地方山穷水尽的地步22无论不知有汉,无论魏晋更不必说条件关系连词23几何禽兽之变诈几何哉多少数学学科之一24开张诚宜开张圣听扩大开业25会计号令召三老、豪杰与皆来会计事聚集商议财务人员倒装句倒装句主要有四种:(1)主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

(2)宾语前置。

否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(3)定语后置。

古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

(4)介宾结构后置(1)主谓倒装主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

中考文言文知识点梳理文言文在中考语文中占据着重要的地位,对于考生来说,系统地梳理和掌握文言文的知识点是取得好成绩的关键。

以下将从常见的文言实词、虚词、句式、翻译技巧以及文学常识等方面进行梳理。

一、文言实词文言实词是理解文言文的基础。

常见的文言实词包括古今异义词、一词多义、通假字、词类活用等。

古今异义词,如“走”在古代是“跑”的意思,“妻子”在古代指“妻子和儿女”。

一词多义现象也较为普遍,以“故”为例,有“缘故”“旧的”“所以”等意思。

通假字,如“说”通“悦”,“有”通“又”。

词类活用包括名词作动词、动词作名词、形容词作动词等。

比如“名词作动词”,“蹄之”中的“蹄”,原本是名词“蹄子”,在此处用作动词,意为“用蹄子踢”。

二、文言虚词文言虚词数量虽少,但用法灵活。

常见的有“之”“其”“而”“以”“于”等。

“之”的用法多样,可作代词、助词、动词。

作代词时,如“学而时习之”中的“之”,代指所学的知识;作助词时,有“的”“主谓之间取消句子独立性”“宾语前置的标志”等用法;作动词时,如“送杜少府之任蜀州”中的“之”,意为“到、往”。

“其”可作代词,指“他(们)的”“它(们)的”“自己的”等,也可作语气助词,表推测、反问等。

“而”可表并列、承接、转折、修饰等关系。

“以”有“因为”“凭借”“把”“用”等意思。

“于”常见的有“在”“到”“向”“对于”等意思。

三、文言句式文言句式主要包括判断句、省略句、倒装句、被动句。

判断句常见的形式有“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等。

省略句在文言文中很常见,如主语省略、宾语省略、谓语省略等。

倒装句有宾语前置、定语后置、状语后置等。

宾语前置如“何陋之有”,正常语序应为“有何陋”;定语后置如“马之千里者”,正常语序应为“千里之马”;状语后置如“战于长勺”,正常语序应为“于长勺战”。

被动句常用“为……所……”“于”“见”等表示。

四、文言文翻译技巧文言文翻译要遵循“信、达、雅”的原则。

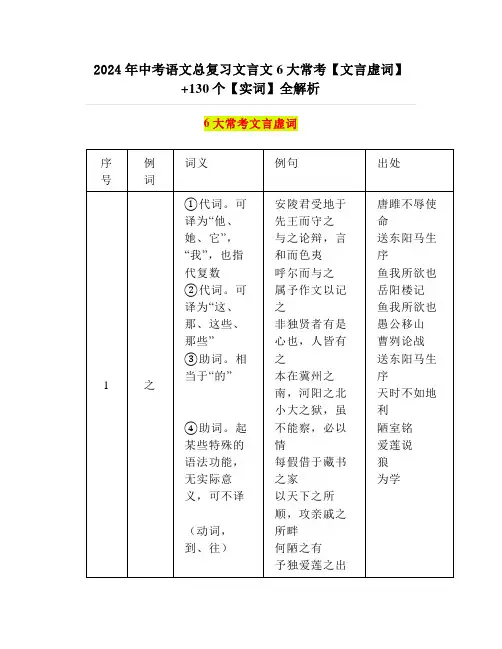

2024年中考语文总复习文言文6大常考【文言虚词】+130个【实词】全解析130个文言实词001.安①安能辨我是雄雌?(怎么)②安求其能千里也?(怎么)③燕雀安知鸿鹄之志哉?(怎么)④君谓计将安出?(怎么)⑤子非鱼,安知鱼之乐(怎么)⑥多歧路,今安在?(哪里)⑦子曰“汝安知鱼乐”(哪里、怎样)⑧然后知生于忧患而死于安乐也(安逸)⑨公曰“衣食所安,弗敢专也”(养)⑩风雨不动安如山(安稳)002.卑①先帝不以臣卑鄙(身份低微)003.被①同舍生皆被绮绣(通“披”,穿)②将军身被坚执锐(通“披”,穿)004.本①臣本布衣,躬耕于南阳(本来)②此之谓失其本心(本来)③本在冀州之南,河阳之北(本来)④庄子曰:“请循其本”(根源)005.比①曹操比与袁绍(相比)②每自比于管仲、乐毅(相比)③其两膝相比者(靠近)④比至陈(等到)006.鄙①先帝不以臣卑鄙(见识短浅)②肉食者鄙,未能远谋(目光短浅)007.毕①一时齐发,众妙毕备(全、都)②忽然抚尺一下,群响毕绝(全、都)③录毕,走送之,不敢稍逾约(完毕)④吾与汝毕力平险(用尽)008.别①士别三日(分别)②与世无别(区别)③余强饮三大白而别(告别)④驱之别院(另外)009.兵①兵革非不坚利也(兵器)②上使外将兵(士兵)010.病①未果,寻病终(得病)011.策①执策而临之(鞭子)②策之不以其道(鞭打)③策勋十二转(记录)012.曾①曾不能损魁父之丘(用在“不”前,加强否定语气)②曾不吝情去留(用在“不”前,加强否定语气)③计其长曾不盈寸(用在“不”前,加强否定语气)④曾益其所不能(通“增”增加)013.尝①未尝识书具(曾经)②予尝求古仁人之心(曾经)014.长①惟长堤一痕(与“短”相对)②舟首尾长八分有奇(长度)③北山愚公长息曰(长久)④而或长烟一空(大片)⑤幼有所长(成长)⑥以君为长者(敦厚、年长)⑦宋无长木(多余的)015.朝①朝服衣冠(早晨)②山间之朝暮也(早晨)③于是入朝见威王(朝廷)④皆朝于齐(朝拜)016.诚①此诚危急存亡之秋也(确实)②臣诚知不如徐公美(确实)③帝感其诚(诚心)④今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕(如果)017.出①卷石底以出(露出)②奋袖出臂(露出)③水落而石出者(露出)④不复出焉(出去)⑤皆出酒食(拿出)⑥君谓计将安出(产生)⑦不敢出一言以复(发出)⑧力恶其不出于身也(使出)⑨出则无敌国外患者(在国外)⑩方出神(脱离)018.初①初极狭(起初)②初,权谓吕蒙曰(当初)③每至晴初霜旦(刚)④令初下(刚刚)019.辞①未尝稍降辞色(言辞)②蒙辞以军中多务(推脱)③旦辞爷娘去(告辞)020.从①便舍船,从口入(自)②问所从来(自)③从小丘西行百二十步(自)④从先人还家,于舅家见之(跟从)⑤太守归而宾客从也(跟从)⑥战则请从(跟从)⑦人知从太守游而乐(跟从)⑧小惠未徧,民弗从也(听从)⑨从民欲也(顺从)⑩从乡之先达执经叩问(向)⑪当余之从师也(跟从,跟……学习)⑫择其善者而从之(学习)⑬从流漂荡(顺、随)⑭鲦鱼出游从容(不急迫)⑮溯洄从之(追寻)。

中考语文必考文言文知识点汇总中考语文文言文部分是考试中的重要组成部分,要求学生掌握一定的古汉语知识和古代文学文化常识。

以下是中考语文必考的文言文知识点汇总:1. 实词与虚词- 实词:重点掌握常见的文言实词的一词多义、古今异义现象,如“之”、“其”、“以”、“于”等字在不同语境下的用法。

- 虚词:熟悉并理解虚词的语法功能,如连词、介词、助词、语气词等。

2. 句式特点- 倒装句:包括主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置(也称作“介宾短语后置”)等类型。

- 判断句、被动句、省略句等特殊句式及其翻译方法。

3. 通假字- 掌握常见通假字,理解通假字与本字之间的关系,并能准确辨认和解释文言文中出现的通假现象。

4. 词类活用- 名词、动词、形容词、数词等根据上下文需要所发生的活用现象,例如名词做动词、形容词做名词、使动用法、意动用法等。

5. 一词多义及固定搭配- 记忆一些常见文言词语在不同语境中的多种含义以及常见的成语或固定短语。

6. 文化常识- 了解古代官职名称、科举制度、礼仪习俗、天文地理等基础知识。

7. 文章阅读理解- 理解和分析文言文的主旨大意,把握作者的情感态度。

- 对文言文中的典型人物形象进行分析,理解其言行背后的道德观念和社会价值取向。

8. 翻译技巧- 学会直译与意译相结合的方法,准确把握原文意思,并能用现代汉语规范地表达出来。

9. 背诵默写- 背诵指定篇目的文言文全文或关键段落,并能够准确无误地默写出来。

10. 断句与标点- 学会根据文言语法结构和意义来正确断句,为没有标点的文言文加上合适的标点符号。

以上内容是中考语文文言文复习时应重点关注的知识点,供参考。

中考文言文考点归纳中考文言文考点主要包括文言文知识点、文言文阅读理解和文言文作文三个方面。

以下就各个方面的考点进行归纳,提供相关的参考内容。

一、文言文知识点:1. 文言文句式:强调句、插入语、假设语气、反问语气等。

如:孔子曰:“以史鉴今,则知兴替之要矣。

”2. 常用的古代词语:如何、是、其、彼、仅、故、虽等。

如:孔子之所以为圣人者,故能知其无知也。

3. 常用的古代量词:如匹、升、斤、两、铢、钅、石等。

如:一升之水,可以寸进;一斗之米,可以里出。

4. 古代礼制和官制:如封禅、朝拜、殿试等。

如:明月几时有?把酒问青天。

二、文言文阅读理解:1. 阅读理解能力:理解古代文章的意思、语境、修辞手法、逻辑等。

如:通观邦国之变,无如车胄之为应矣。

2. 词语理解能力:通过上下文理解生僻字词的意思。

如:人之薄于心者,无所容物焉;人之薄于行者,无所容失焉。

3. 推理能力:推断出文中没有明确表达的内容。

如:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

三、文言文作文:1. 审题与立意:读懂题目要求,明确写作要点。

如:写一段对读书的感悟。

2. 材料运用:运用相关的文言文知识和词汇,恰当地引用古文,增加作文的文采和高度。

如:《论语》云:“学而时习之,不亦说乎?”3. 写作技巧:运用句式、修辞手法等,提升文章的文学性和表现力。

如:用反问句增强说服力,“欲速则不达,见小利则大事不成。

”综上所述,中考文言文的考点主要有文言文知识点、文言文阅读理解和文言文作文三个方面。

在备考过程中,可以通过学习文言文的基本知识点,提高阅读理解能力和写作水平。

要注意加强对文言文的积累和理解,通过大量的阅读,提高对古代文章的理解和把握能力。

另外,在写作方面要注重审题,恰当运用文言文的语言特点,提高作文的文采和表现力。

中考语文文言文知识点总结文言文是中考语文考试中的必考题型之一,对于学生来说,掌握文言文的基本知识点是非常重要的。

下面将对中考语文文言文知识点进行总结,希望能够帮助大家更好地应对文言文考试。

一、文言文基础知识点1. 代词:文言文中的代词一般分为人称代词、指示代词、疑问代词等。

常见的人称代词有吾、汝、之等;指示代词有斯、彼、此等;疑问代词有何、安、焉等。

2. 动词:文言文中的动词分为实词动词和虚词动词。

实词动词是指能够独立充当谓语的动词,常见的有行、作、说等;虚词动词是指不能独立充当谓语的动词,需要与实词动词或者情态动词结合使用,常见的有之、者、乎等。

3. 修饰语:文言文中的修饰语一般包括形容词、副词和介词短语等。

形容词用于修饰名词,表示事物的性质或特征;副词用于修饰动词、形容词或其他副词,表示动作或状态的程度或方式;介词短语用于修饰名词或代词,表示时间、地点、原因等关系。

4. 词性转化:文言文中的词性转化是指同一个词在不同句子中扮演不同的词性。

例如,“刻舟求剑”中的“刻”是副词,“舟”是名词,“求”是动词,“剑”是名词。

二、文言文句子结构知识点1. 主谓结构:文言文中的句子结构一般为主谓结构,也就是主语+谓语的结构形式。

主语一般是名词或代词,谓语一般是实词动词或者虚词动词。

2. 主谓宾结构:文言文中的句子结构也可以是主谓宾结构,即主语+谓语+宾语的结构形式。

宾语一般是名词或代词,它接在动词后面,表示动作的承受者或者影响对象。

3. 主系表结构:文言文中的句子结构有时也可以是主系表结构,即主语+系动词+表语的结构形式。

系动词一般是实词动词,起到连接主语和表语的作用,表达主语的属性或状态。

三、文言文常见句式知识点1. 并列句:文言文中的并列句常见的句式有“不但...而且...”、“虽然...但是...”等。

并列句可以将两个相对独立的句子连接在一起,表达并列关系。

2. 状语从句:文言文中的状语从句常见的句式有“因为...所以...”、“如果...就...”等。

部编版中考语文24篇课内文言文考点总结七年级上册《论语》十二章子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《学而》)曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”(《为政》)子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”(《为政》)子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”(《为政》)子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉,回也!”(《雍也》)子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”(《雍也》)子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”(《述而》)子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《述而》)子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”(《子罕》)子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”(《子罕》)子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”(《子张》)【文学常识】《论语》是__儒__家经典著作,是记录____孔子及其弟子言行____的一部书,共20篇。

它与《__大学__》《__中庸__》《__孟子__》合称为“四书”。

孔子,名__丘__,字__仲尼__,春秋时鲁国人,是我国古代伟大的思想家、政治家、教育家,__儒__家学派的创始人。

【知识积累】1. 通假字(1)不亦说.乎:同“悦”,愉快。

(2)吾十有.五而志于学:同“又”,用于整数和零数之间。

2. 古今异义(1)吾日三..省吾身[日]古义:每天。

今义:一日。

[三]古义:泛指多次。

今义:数词,三。

(2)可以..为师矣古义:可以凭借。

今义:能够。

3. 词类活用(1)名词作状语学而时.习之:按时。

(2)动词用作名词传.不习乎:传授,指老师传授的知识。

(3)形容词用作名词温故.而知新.:学过的知识。

中考文言文语法知识点归纳文言文是中考语文科目的重要组成部分,掌握文言文的语法知识对于提高文言文阅读和理解能力至关重要。

以下是中考文言文语法知识点的归纳:一、词类活用1. 名词用作动词:如“朝服衣冠”中的“朝”,本指朝廷,这里用作动词,意为“上朝”。

2. 动词用作名词:如“闻鸡起舞”中的“舞”,本是动词,这里用作名词,指“舞蹈”。

3. 形容词用作动词:如“春风得意”中的“得意”,形容词用作动词,意为“感到得意”。

4. 使动用法:如“不以物喜,不以己悲”中的“喜”和“悲”,使动用法,意为“使……高兴”、“使……悲伤”。

二、虚词用法1. 助词:如“之”、“乎”、“者”、“也”等,用于句中起到连接、修饰的作用。

2. 代词:如“我”、“汝”、“彼”等,代替人或事物。

3. 连词:如“而”、“则”、“且”等,用来连接词、短语或句子。

4. 副词:如“甚”、“亦”、“皆”等,用来修饰动词或形容词。

三、句式结构1. 主谓结构:如“子曰:‘学而时习之’”,“子”是主语,“曰”是谓语。

2. 动宾结构:如“温故而知新”,“温”是动词,“故”是宾语。

3. 偏正结构:如“窈窕淑女”,“窈窕”是修饰语,“淑女”是中心语。

4. 并列结构:如“风烟俱净,天山共色”,“风烟”与“天山”并列。

四、倒装句式1. 主谓倒装:如“甚矣,汝之不惠”,“甚矣”是谓语,“汝之不惠”是主语。

2. 宾语前置:如“不患人之不己知,患不知人也”,“不己知”是宾语前置。

3. 状语后置:如“青青子衿,悠悠我心”,“悠悠”是状语后置。

五、修辞手法1. 比喻:如“桃之夭夭,灼灼其华”,用“桃”比喻女子的美丽。

2. 拟人:如“春风又绿江南岸”,将春风拟人化。

3. 夸张:如“白发三千丈”,夸张表达老态。

4. 对偶:如“青青子衿,悠悠我心”,形成对偶,增强语言的韵律美。

六、文言文翻译技巧1. 直译:按照原文意思直接翻译。

2. 意译:在不改变原文意思的基础上,适当调整语言,使之更符合现代汉语的表达习惯。

中考语文文言文必考知识点整理复习中考语文文言文必考知识点整理复习文言文作为中考语文的一部分,其重要性不言而喻。

但对于许多学生来说,阅读文言文是一件十分头疼的事情。

为了帮助大家更好地复习文言文,下面整理了一些必考知识点,供大家参考。

一、词语辨析在文言文的阅读中,我们不仅需要理解每个字的意思,还需要了解词语的用法。

以下是一些常见的词语辨析:1. 之与乎这两个字都可以表示“的”、“之”的意思,但使用场合有所不同。

在表示“的”时,一般用“之”;而在表示疑问或表示强调时,则用“乎”。

2. 略、稍、微、几、差这五个字都可以表示小的量或程度,但有所区别。

其中,略和项相对,稍更轻微一点;微比两者更轻微;几较微稍强一些;差更强,意思接近“丝毫不”。

3. 是、为这两个字都可以表示“是”、“为”的意思,但有所区别。

表示肯定意义时,用“是”;表否定意义及无从判断时,一般用“为”。

二、常用成语文言文中出现的成语用法通常为整个成语,而不是解释词语的意思。

以下是一些常用成语:1. 不可救药意思为无药可救,形容病势极度严重或晚期,用来形容人的一些行为或情况不可挽回。

2. 各有所长意思为每个人都有自己的优点或特长,在合作或竞争中可以互相补充。

3. 千头万绪意思为事情极其复杂,有许多繁琐的细节或问题。

4. 画蛇添足意思为做无用功,或是在完成某个任务后做了多余的事情,这些事情可能会削弱本来就十分完美的成果。

5. 亡羊补牢意思为事情出现了问题,及时处理,可以避免更大的损失。

三、常见的结构理解文言文中的结构是十分重要的。

以下是一些常见的结构:1. “不如”句式这种句式中,不如后面的内容往往都是来表述一项事物比不上另一样事物,也就是表述某个事物的劣势或缺点。

2. “为……所”这种结构一般表示是一种由什么因素产生的结果。

比如“为力所制”即是被力量所限制。

3. “与……同”这种句式中,“与”表示的是并列的含义。

在这种结构中,同往往是表述一种属性同时存在。

中考语文文言文阅读考点汇总

本文档旨在汇总中考语文文言文阅读的考点,提供学生备考参考。

1. 难句分析

文言文阅读重点在于理解和分析句子结构,特别是长句和难句。

以下是一些常见的难句结构和分析方法:

- 并列结构:分析句子中的各个并列成分之间的关系,理解整

个句子的意义。

- 状语从句:注意理解状语从句的引导词和主句之间的逻辑关系,如因果、转折、条件等。

- 定语从句:分析定语从句的引导词和被修饰词之间的关系,

找出定语从句起到的修饰作用。

- 状语和宾语从句:注意分析状语从句和宾语从句在整个句子

中的作用和意义。

2. 词语理解

对于一些常见的文言文词语,考生需要理解其准确的意义。

以

下是一些常见的考点:

- 古代词语:了解古代词语的含义和用法,注意理解文言文中

使用的一些古代词汇。

- 歇后语:理解歇后语中的意义和蕴含的哲理,善于运用歇后

语进行阅读理解。

- 典故和史实:了解一些典故和史实背景,有助于理解文言文

中的引用和比喻。

3. 文化背景

文言文阅读涉及到古代的思想、文化和历史背景,考生需要了

解相关的知识。

以下是一些常见的文化背景考点:

- 儒家思想:理解儒家思想在文言文中的体现,如仁、义、礼、智等。

- 唐宋文学:了解唐宋时期的文学作品,如《诗经》、《红楼梦》等,有助于理解文言文中的引用和影响。

以上是中考语文文言文阅读的考点汇总,希望对学生备考有所帮助。

学生在备考过程中应重点关注难句分析、词语理解和文化背景,并结合练习题进行实际应用。

祝愿所有考生取得优异成绩!。

中考语文古诗文言文重点知识梳理篇一

如:[夫]读(fú)予观夫巴陵胜状若夫霪雨霏霏夫环而攻之

读(fū)遂率子孙荷担者三夫其夫呓语

[间] 读(jiān) 奉命于危难之间

读(jiàn) 中间力拉崩倒之声遂与外人间隔

同学们在复习的时候应该归类整理

中考语文古诗文言文重点知识梳理篇二

所谓异读,是指一个字有两个以上的读法。

文言文中的异读有三类:破音异读、假借异读、古音异读。

1、破音异读前人又叫“读破””破音”。

它是用改变字的通常读音来表示不同词性和意义的一种办法

如:[王] 原音(wáng)破音(wàng) 乃丹书帛曰“陈胜王”

[语]原音(yǔ)破音(yù)此中人语云“不足为外人道也”

2、通假异读通假异读,是指在通假现象中,通假字要按本字的读音去读。

如:孰为汝多知(zhì)乎知同智

河曲智叟亡(wú)以应亡同无

舟首尾长约八分有(yòu)奇有同又

3、古音异读所谓古音异读,是指古代的一些专有名词,如:人名、地名、官名、族名、器物名、姓氏等,因其专有,就有了固定性,从而保留发古音。

可汗(kèhán)

燕(yān)山

吴广者,阳夏(jiǎ)人也,字叔。

中考文言文必考重点知识点一、实词。

1. 通假字。

- 识别方法:当一个字在句子中的意义解释不通时,可能是通假字。

需要根据上下文和平时的积累来判断其通假的字。

2. 古今异义。

- 词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指一切江河。

3. 一词多义。

- 以:- 之:4. 词类活用。

二、虚词。

1. 之。

- 作助词:- 作代词:2. 而。

3. 其。

- 代词:- 语气词:4. 以。

- 介词:- 连词:三、特殊句式。

1. 判断句。

2. 省略句。

3. 倒装句。

- 宾语前置:- 状语后置:- 定语后置:四、文言文翻译技巧。

1. 留。

2. 删。

3. 换。

- 把古汉语中的单音节词换成现代汉语中的双音节词,如“虽”换成“虽然”,“吾”换成“我”等。

4. 补。

5. 调。

五、重点篇目重点内容。

- 主要思想:儒家思想的经典之作,包含了孔子及其弟子的言行,强调“仁”“礼”“义”等道德观念。

- 重点句子:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”体现了学习方法、交友和个人修养等方面的思想。

- 思想内容:孟子主张“仁政”,认为“民贵君轻”。

- 背景:诸葛亮出师北伐前给后主刘禅的表文。

- 内容:表达了诸葛亮对蜀汉的忠诚,对后主的劝诫,如“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”,提出了治国的建议。

- 主题:描绘了一个与世隔绝、没有剥削压迫、人人安居乐业的理想社会,反映了作者对黑暗现实的不满和对理想社会的向往。

- 重点描写:对桃花源中环境、人物生活的描写,如“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻”。

- 描写内容:按季节描写了三峡的山高、水急、景色秀丽等特点。

如夏季“夏水襄陵,沿溯阻绝”,写出了水势浩大;春冬之时“素湍绿潭,回清倒影”,描写了清幽的景色。

- 主题:借千里马不遇伯乐来抒发自己怀才不遇的愤懑之情,批判了封建统治者不识人才、埋没人才的现象。