第六章 等直杆的自由扭转

- 格式:ppt

- 大小:4.23 MB

- 文档页数:33

第六章杆件系统结构有限元法杆件系统是由几何特征为长度比横梁面的两个尺寸大很多的杆件连接而成的结构体系。

起重机械和运输机械的动臂、汽车的车架、钢结构等,都是由金属的杆件组成的。

杆件系统的有限元法在机械、建筑、航空、造船等各个工程领域得到了广泛的应用。

若杆件之间由铰相连,并且外载荷都作用在铰节点上,则该体系称为桁架。

有限元中将桁架的单元称为杆单元,即桁架是由仅承受轴向拉压的杆单元的集合。

如果杆件之间是由刚性连接,则该体系是刚架,刚架的单元称为梁单元。

梁单元可以承受轴力、弯矩、剪力及扭矩的作用。

第一节等截面梁单元平面刚架结构——所有杆件的轴线以及所有外力作用线都位于同一平面内,并且各杆件都能在此平面内产生平面弯曲,从而结构的各个节点位移都将发生在这个平面内。

一、结构离散化原则:杆件的交叉点、边界点、集中力作用点、位移约束点、分布力突变的位置都要布置成节点,而不同横截面的分界面和不同材料的分界面都要成为单元的分界面。

平面桁架对于桁架结构,因每个杆件都是一个二力杆,故每个杆件可设置成一个单元。

平面桁架结构每个节点有2个自由度,分别是u 和v ,每个单元有4个自由度。

最大半带宽B=(2+1)×2=6。

一维单元和二维单元的混合应用:左边部分是平面问题的二维板件结构(黑线部分),右面框架部分是一维杆件结构(红线部分)。

xy采用平面4节点四边形单元模拟二维板件,用平面杆单元单元模拟一维杆件结构。

离散化后,共有37个节点,32个单元,其中4节点四边形单元16个,杆单元单元16个。

因为平面4节点四边形单元和平面杆单元单元每个节点都有2个自由度,4节点四边形单元的刚度矩阵是8×8,平面杆单元的刚度矩阵是4×4。

整体刚度矩阵刚[]k 的维数是227474n n ⨯=⨯。

其中部分总刚子块为[](1)(2)(3)(4)777777777722k k k k k ⨯⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+++⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦(4)(6)(19)11,1111,1111,1111,1122k k k k ⨯⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=++⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦最大半带宽B=[(8-2) +1]×2=14。

圆截面杆的扭转外力与内力 || 圆杆扭转切应力与强度条件 || 圆杆扭转变形与刚度条件 || 圆杆的非弹性扭转1.外力与内力杆件扭转的受力特点是在垂直于其轴线的平面内作用有力偶(图2·2-1a),其变形特点是在任意两个截面绕轴线发生相对转动。

轴类构件常有扭转变形发生。

作用在传动轴上的外力偶矩m通常是根据轴所传递的功率N和转速n(r/min)来计算。

当N的单位为千瓦(kW)时当N的单位为马力(HP)时扭转时的内力为扭矩T,用截面法求得。

画出的内力图称为扭矩图(或T图),如图2·2-1b所示图2·2-1 圆杆的扭转2.圆杆扭转切应力与强度条件当应力不超过材料的剪切比例极限r p时,某横截面上任意C点(图2·2-2)的切应力公式为式中T——C 点所在横截面上的扭矩p——C点至圆心的距离L p——横截面对圆心的极惯性矩,见表2-2-1 等直杆扭转时的截面几何性质。

图2·2-2 切应力分布圆杆横截面上的切应力r沿半径呈线性分布,其方向垂直于半径(图2·3-2)。

模截面上的最大切应力在圆周各点上,其计算公式为等截面杆的最大切应力发生在T max截面(危险截面)的圆周各点(危险点)上。

其强度条件为式中,[τ]为许用扭转切应力,与许用拉应力[σ]的关系为:[τ]=(0.5~0.6)[σ] (塑性材料)或[τ]=(0.5~0.6)[σ](脆性材料)3.圆杆扭转变形与刚度条件在比弹性范围内,圆杆在扭矩T作用下,相中为L的两截面间相对扭转角为或式中G——材料的切变模量单位扭转角公式为或式中GL p——抗扭刚度圆杆上与杆轴距离为p外(图2·2-2)的切应变r为圆杆表面处的最大切应变为式中,r——圆杆的半径等截面圆杆的最大单位扭转角,发生在T max一段内,其刚度条件为式中,[θ]为圆杆的许用单位扭转角(°)/m4.圆杆的非弹性扭转讨论圆杆扭转时切应力超过材料的比例极限并进入塑性状态的情况。

参考答案:×问题解析:3图示桁架中3杆的内力为0。

()参考答案:√1.图示扭转杆固定端截面的扭矩为15kN-M。

()参考答案:√问题解析:2.等截面圆轴作匀速转动,转速n=200r/min,传递的功率为60kw,作用在轴上的外力偶矩为2864.7N.m。

()参考答案:√1.梁AB受力如图所示,截面1-1剪力和弯矩分别为FS1=-qa, M1=-qa2/2 。

()答题:对. 错. (已提交)参考答案:√问题解析:2.图示简支梁,其正确的弯矩图如图所示。

()参考答案:×问题解析:3.图示受力梁的支座约束力、剪力图、弯矩图均正确。

()参考答案:√1.图示杆件的内力有轴力和扭矩。

()答题:对. 错. (已提交)参考答案:×问题解析:2.图示杆件的内力有轴力和弯矩。

()答题:对. 错. (已提交)参考答案:×问题解析:1.静定轴向拉(压)杆横截面上的应力与杆件材料的力学性能有关。

()参考答案:×问题解析:2.已知变截面圆杆受力如图所示,d=38mm,D=65mm,AB段和BC段横截面的应力是相同的。

()参考答案:×问题解析:3.边长为200mm的正方形杆件受力如图示,杆件横截面上最大压应力为 7.5MPa。

()参考答案:√1.拉压杆的最大切应力发生在与轴线成450的斜截面上,且。

()参考答案:√1.边长为200mm的正方形杆件受力如图示(同题2图),材料可认为符合胡克定律,其弹性模量E=10GPa,杆件总变形为1.05mm。

()参考答案:√问题解析:2.轴向拉(压)杆,受力和变形关系满足胡克定律,即。

()参考答案:×问题解析:3.变截面直杆受力如图所示,可用公式求杆的总伸长量。

参考答案:×1.图示的杆系结构中,按强度条件计算,最危险的杆件是4杆。

()参考答案:×1.图示两端固定的等截面直杆,其横截面面积为A,该杆受轴力FP作用。

弹性⼒学教案.doc弹性⼒学教案第⼀章绪论(4学时)介绍弹性⼒学研究的内容、基本概念和基本假设。

1、主要内容:第⼀节弹性⼒学的内容第⼆节弹性⼒学的基本概念第三节弹性⼒学的基本假设2、本章重点:弹性⼒学的基本概念。

3、本章难点:弹性⼒学的基本概念。

4、本章教学要求:理解弹性⼒学的基本假设、基本概念。

5、教学组织:弹性⼒学是在学习了理论⼒学、材料⼒学等课程的基础上开设的专业课程。

学⽣已经建⽴了关于应⼒、应变、位移的概念。

⽽且能够⽤材料⼒学的⽅法对杆件进⾏应⼒计算;并进⼀步对其进⾏强度、刚度和稳定性的分析。

在本章第⼀节的教学中,要明确弹性⼒学、材料⼒学和结构⼒学在研究对象上的分⼯的不同;在研究⽅法上的不同;及其不同的原因。

并且让学⽣初步了解弹性⼒学的研究⽅法。

在本章第⼆节的教学中,要进⼀步深⼊研究作⽤在弹性体上的⼒。

明确内⼒与外⼒、体⼒与⾯⼒、应⼒⽮量与应⼒张量等概念及其表达⽅式。

在本章第三节的教学中,研究弹性⼒学的基本假设。

通过基本假设的讲解,让学⽣明⽩合理的科学假设在科学研究中的必要性和重要性。

要启发学⽣理解弹性⼒学的各个假设及其限定的缘由。

第⼆章弹性⼒学平⾯问题的基本理论(14学时)本章研究平⾯问题的基本⽅程、边界条件及其解法。

1、主要内容:第⼀节平⾯问题第⼆节平衡微分⽅程第三节斜截⾯上的应⼒、主应⼒第四节⼏何⽅程、刚体位移第五节斜截⾯上的应变及位移第六节物理⽅程第七节边界条件第⼋节圣维南原理第九节按位移求解的平⾯问题第⼗节按应⼒求解的平⾯问题、相容⽅程第⼗⼀节常体⼒情况下的简化第⼗⼆节应⼒函数、逆解法与半逆解法2、本章重点:平⾯问题的基本⽅程、应⼒函数及边界条件。

3、本章难点:平⾯问题的基本⽅程及边界条件的确定。

4、本章教学要求:掌握弹性⼒学平⾯问题的基本⽅程和应⼒边界条件;理解圣维南原理及相容⽅程的意义。

掌握按应⼒求解弹性⼒学问题的基本⽅程和概念;掌握按位移求解弹性⼒学问题的基本⽅程和概念。

圆截面杆的扭转外力与内力|| 圆杆扭转切应力与强度条件|| 圆杆扭转变形与刚度条件|| 圆杆的非弹性扭转1.外力与内力杆件扭转的受力特点是在垂直于其轴线的平面内作用有力偶(图2·2-1a),其变形特点是在任意两个截面绕轴线发生相对转动。

轴类构件常有扭转变形发生。

作用在传动轴上的外力偶矩m通常是根据轴所传递的功率N和转速n(r/min)来计算。

当N的单位为千瓦(kW)时当N的单位为马力(HP)时扭转时的内力为扭矩T,用截面法求得。

画出的内力图称为扭矩图(或T图),如图2·2-1b所示图2·2-1 圆杆的扭转2.圆杆扭转切应力与强度条件当应力不超过材料的剪切比例极限r p时,某横截面上任意C点(图2·2-2)的切应力公式为式中T——C 点所在横截面上的扭矩p——C点至圆心的距离L p——横截面对圆心的极惯性矩,见表2-2-1 等直杆扭转时的截面几何性质。

图2·2-2 切应力分布圆杆横截面上的切应力r沿半径呈线性分布,其方向垂直于半径(图2·3-2)。

模截面上的最大切应力在圆周各点上,其计算公式为等截面杆的最大切应力发生在T max截面(危险截面)的圆周各点(危险点)上。

其强度条件为式中,[τ]为许用扭转切应力,与许用拉应力[σ]的关系为:[τ]=(0.5~0.6)[σ] (塑性材料)或[τ]=(0.5~0.6)[σ](脆性材料)3.圆杆扭转变形与刚度条件在比弹性范围内,圆杆在扭矩T作用下,相中为L的两截面间相对扭转角为或式中G——材料的切变模量单位扭转角公式为或式中GL p——抗扭刚度圆杆上与杆轴距离为p外(图2·2-2)的切应变r为圆杆表面处的最大切应变为式中,r——圆杆的半径等截面圆杆的最大单位扭转角,发生在T max一段内,其刚度条件为式中,[θ]为圆杆的许用单位扭转角(°)/m4.圆杆的非弹性扭转讨论圆杆扭转时切应力超过材料的比例极限并进入塑性状态的情况。

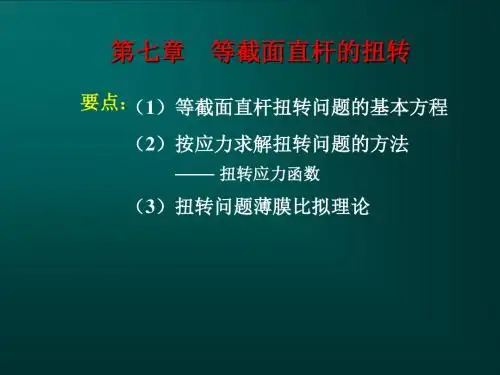

自由扭转等直圆杆的横截面设计探摘要:探讨了材料力学中杆件变形的基本形式之一:扭转变形。

根据切应力计算公式,并运用数学知识,探讨了等直实心圆杆与等直空心圆杆在强度条件下所能承受的最大扭矩。

目的是为了在工程中能够设计出最佳的受扭构件,使得构件能够承受更大的扭矩,达到节约材料的效果。

分析可以知道,等直空心圆杆所能承受的最大扭矩是大于等直实心圆杆的,并且等直空心圆杆所能承受的扭矩是随着空心圆截面的内外半径比值的变化而变化的。

探讨结论为受扭构件的界面设计做了一个参考。

关键词:材料力学;扭转;切应力;截面中图分类号:tb 文献标识码:a 文章编号:16723198(2012)140184011 等直圆杆横截面的选择计算等直圆杆在现实生活中的应用比较广泛,圆杆有空心圆杆与实心圆杆之分,设计中怎样合理的设计圆杆的横截面,才能使构件能够承受更大的扭矩。

即在相同的材料用量的条件下,怎样合理设计横截面的形式,才能使得构件能够承受的扭矩更大。

为了研究这个问题我们先做以下假设:(1)假设构件的变形以扭转为主,其它的变形为次而可以忽略不计,按钮转变形对其进行计算设计。

(2)假设自由扭转构件的破坏是由构件的强度条件控制的,即当自由扭转截面所受的切应力达到其极限承载切应力的时候构件发生破坏。

忽略刚度和稳定性条件的控制。

在材料用量相同的条件下,由于杆件的长度是确定并且相等的,那么实心圆轴杆件与空心圆轴杆件的横截面积相等。

取杆件的横截面面积为1,分别进行分析讨论。

1.1 等直实心圆杆所能承受扭矩的计算实心圆杆的横截面面积:s=πd2/4=1(d为实心圆杆的横截面直径)。

可以得到:d=4π=2π,圆截面的扭转截面系:wp=πd316=π16×(2π)3=12π,那么实心圆杆的最大切应力为:τmax=twp=t12π=2πt,则实心圆杆所能承受的最大扭矩为t=τmax2π。

1.2 等直空心圆杆极限切应力的计算空心圆杆横截面的内直径用r表示,外直径用r表示,其比值α=rr(0<α<1)。

材料力学必备知识点1、 材料力学的任务:满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,为设计既经济又安全的构件,提供必要的理论基础和计算方法。

2、 变形固体的基本假设:连续性假设、均匀性假设、各向同性假设。

3、 杆件变形的基本形式:拉伸或压缩、剪切、扭转、弯曲。

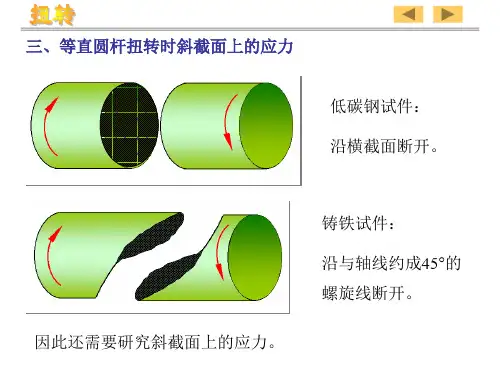

4、 低碳钢:含碳量在0.3%以下的碳素钢。

5、 低碳钢拉伸时的力学性能:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、局部变形阶段 极限:比例极限、弹性极限、屈服极限、强化极限6、 名义(条件)屈服极限:将产生0.2%塑性应变时的应力作为屈服指标7、 延伸率δ是衡量材料的塑性指标塑性材料 随外力解除而消失的变形叫弹性变形;外力解除后不能消失的变形叫塑性变形。

>5%的材料称为塑性材料: <5%的材料称为脆性材料8、 失效:断裂和出现塑性变形统称为失效9、 应变能:弹性固体在外力作用下,因变形而储存的能量10、应力集中:因杆件外形突然变化而引起的局部应力急剧增大的现象11、扭转变形:在杆件的两端各作用一个力偶,其力偶矩大小相等、转向相反且作用平面垂直于杆件轴线,致使杆件的任意两个横截面都发生绕轴线的相对转动。

12、翘曲:变形后杆的横截面已不再保持为平面;自由扭转:等直杆两端受扭转力偶作用且翘曲不受任何限制;约束扭转:横截面上除切应力外还有正应力13、三种形式的梁:简支梁、外伸梁、悬臂梁14、组合变形:由两种或两种以上基本变形组合的变形15、截面核心:对每一个截面,环绕形心都有一个封闭区域,当压力作用于这一封闭区域内时,截面上只有压应力。

16、根据强度条件 可以进行(强度校核、设计截面、确定许可载荷)三方面的强度计算。

17、低碳钢材料由于冷作硬化,会使(比例极限)提高,而使(塑性)降低。

18、积分法求梁的挠曲线方程时,通常用到边界条件和连续性条件;因杆件外形突然变化引起的局部应力急剧增大的现象称为应力集中;轴向受压直杆丧失其直线平衡形态的现象称为失稳19、圆杆扭转时,根据(切应力互等定理),其纵向截面上也存在切应力。

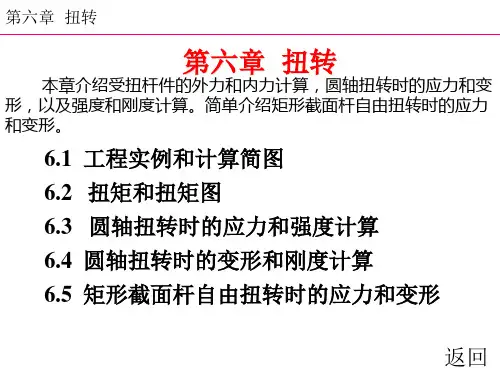

第六章 扭转以横截面绕轴线作相作旋转为主要特征的变形式(图6-1),称为扭转。

横截面间绕轴线的相对角位移,称为扭转角。

凡是以扭转变形为主要变形的直杆,称为轴。

本章研究轴的内力、应力与变形,并在此基础上研究轴的强度与刚度问题。

研究对象以圆截面轴为主,包括实心与空心圆截面轴,同时也研究薄壁截面轴,并简要介绍矩形与椭圆等非圆截面实心轴的应力与变形。

此外,本章既研究静定轴也研究超静定轴。

并讨论了弹簧的应力与变形。

图6-1扭转轴§6.1 扭矩一、外力偶矩的计算作用在轴上的扭力偶矩,一般可通过力的平移,并利用平衡条件确定。

但是,对于传动轴等转动构件,通常只知道它们的转速与所传递的功率。

因此,在分析传动轴等转动类构件的内力之前,首先需要根据转递与功率计算轴所受承受的扭力偶矩。

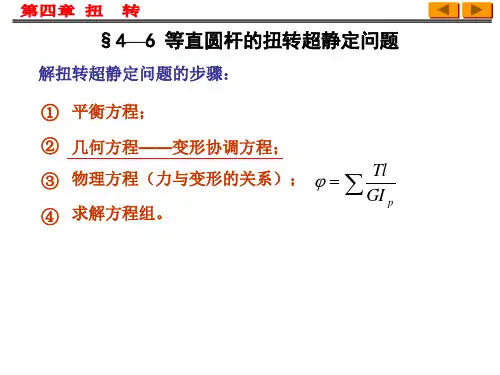

由动力学可知,力偶在单位时间内所作之功即功率P ,等于该力偶之矩e M 与相应角速度Ω的乘积,即Ω=e M P (a)在工程实际中,功率P 的常用单位为kW ,力偶矩e M 与转速n 的常用单位分别为m N ⋅与min r ,于是式(a)变为6021000e n M P π⨯=⨯ (b) 由此得 {}{}{}minr kW m N e 5499n P M =⋅ (6-1) 二、扭矩1.扭矩的符号规定作用在轴上的外力偶矩确定后,现在研究轴的内力。

在矩为M 的扭力偶作用下(图6-2a ),横截面上的分布内力必构成一力偶(图6-2b ),而且,该力偶的矢量方向垂直于截面。

矢量方向垂直于横截面的内力偶矩,即扭矩,并用T 表示。

通常规定:按右手螺旋法则将扭矩用矢量表示,若矢量方向与横截面的外法线方向一致,则该扭矩为正,“+”。

按此规定,图6-2b 所示扭矩为正。

2.截面法用截面假想地把轴分成两部分,以显示并确定扭矩的方法称为截面法。

可将其归纳为以下四个步骤:① 截. 欲求某一截面上的扭矩时,就沿该截面假想..地把轴分成两部分。

② 取. 原则上取受力简单..的部分作为研究对象,并弃去另一部分。