胡适先生几则趣闻轶事

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:4

关于胡适的历史事件胡适胡适(1891年12月17日-1962年2月24日),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,笔名胡适,字适之。

著名思想家、文学家、哲学家。

[1] 徽州绩溪人,以倡导白话文、领导新文化运动闻名于世。

幼年就读于家乡私塾,19岁考取庚子赔款官费生,留学美国,师从哲学家约翰杜威,1917年夏回国,受聘为北京大学教授。

1918年加入《新青年》编辑部,大力提倡白话文,宣扬个性解放、思想自由,与陈独秀同为新文化运动的领袖。

他的文章从创作理论的角度阐述新旧文学的区别,提倡新文学创作,翻译法国都德、莫泊桑、挪威易卜生的部分作品,又率先从事白话文学的创作。

他于1917年发表的白话诗是现代文学史上的第一批新诗。

胡适信奉实验主义哲学。

五四运动后,同李大钊、陈独秀等接受马克思主义的知识分子分道扬镳,由问题与主义之争开其端,倡导改良,从此改变了他20年不谈政治;20年不干政治的态度。

他于1920年代办《努力周报》,1930年代办《独立评论》,1940年代办独立时论社。

1938~1942年出任国民政府驻美大使。

1939年获得诺贝尔文学奖的提名。

1946~1948年任北京大学校长。

1949年去美国。

1952年返台湾任中央研究院院长。

1962年在台北病逝。

胡适一生的学术活动主要在文学、哲学、史学、考据学、教育学、红学几个方面,主要著作有《中国哲学史大纲》(上)、《尝试集》、《白话文学史》(上)和《胡适文存》(四集)等。

他在学术上影响最大的是提倡大胆的假设、小心的求证的治学方法。

关于胡适哲学成就胡适哲学思想不在于胡适提出的学术观点的本身,而是在于他在思想史上的开创性及其深远的影响。

使中国传统哲学真正步入现代化进程的第一人,就是胡适。

正是胡适于1919年2月出版的《中国哲学史大纲》(卷上)第一次突破了千百年来中国传统的历史和思想史的原有观念标准、规范和通则,成为一次范式性的变革。

这一变革确实起了典范的意义和前驱的作用,它不仅给当时学术界以破旧创新的空前冲击,影响了一批学人如梁启超、顾颉刚、郭沫若等,就是在以后的八十余年的风风雨雨中,甚至在今天,它仍然为人们所肯定。

胡适先生二三事作者:陈艳群来源:《读书文摘》2018年第12期1961年2月10日,罗锦堂先生进行文学博士答辩,主试官是时任“中央研究院”院長的胡适。

那是近一个甲子之前的事了。

九十二岁高龄的罗先生至今仍记得那次考试的情形。

考场内靠墙摆着七张桌椅,由左至右分别坐着李辰冬、苏雪林、梁实秋、胡适、台静农、戴君仁和郑骞七位评委。

除苏雪林女士外,其他六位男士皆西装领带,鼻梁上都架着一副眼镜。

评委身后的墙上挂着“博士学位论文考试试场”横幅,当中是孙中山的遗像。

罗锦堂坐在评委们的对面,正对着中间的主考官胡适。

面对这般严肃场合,即便是舞台经验十足的梅兰芳,想必也会怯场心跳加速的,更何况罗锦堂是一位考生呢?倒是胡适先生那温和的微笑,缓和了不少场内的紧张气氛。

他抿嘴微笑,真诚亲切,堪称“我的朋友”似的招牌微笑,没有居高临下的傲慢,也没有一本正经的冠冕堂皇。

在这样和善的笑容鼓励下,罗锦堂从容回答着七位考评委员的轮番提问。

首先提问的是梁实秋。

他抛出一个敏感问题:“胡先生提倡白话文,你为何用文言文来写论文?”言下之意,这不是与主考官唱反调么?罗锦堂镇定地回答:“我也喜欢白话文,只是这篇论文,已多达四十余万字,如用白话文写,恐怕要一百多万字呢。

”胡适大度地笑笑,没有反对。

众所周知,胡适是白话文运动的提倡者。

1917年1月,陈独秀主办的《新青年》杂志上刊登了一篇题为《文学改良刍议》的文章,作者是远在美国东岸哥伦比亚大学撰写博士论文的学子胡适。

该文一举成为划时代的名篇,包括随后陆续发表的《建设的文学革命》《谈新诗》等在内,以及在出版第一部白话诗集《尝试集》中,他大力宣扬白话文的好处和优点,号召人们摒弃繁复难懂的文言文,多用白话文交流和写作。

他一反小说、戏剧不能登大雅之堂的传统,认为《水浒传》《红楼梦》《儒林外史》等属“文学正宗”,将民间通俗文化提升到和上层传统文化同等的地位上来。

他的这些主张在当时引起了巨大反响,以至掀起了史无前例的新文学运动,把整个中国文学史的路向改变过来。

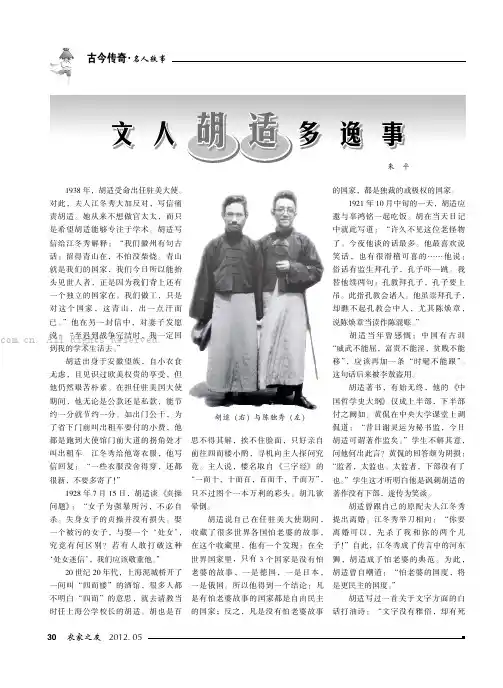

农家之友2012.051938年,胡适受命出任驻美大使。

对此,夫人江冬秀大加反对,写信痛责胡适。

她从来不想做官太太,而只是希望胡适能够专注于学术。

胡适写信给江冬秀解释:“我们徽州有句古话:留得青山在,不怕没柴烧。

青山就是我们的国家,我们今日所以能抬头见世人者,正是因为我们背上还有一个独立的国家在。

我们做工,只是对这个国家,这青山,出一点汗而已。

”他在另一封信中,对妻子发愿说:“至迟到战争完结时,我一定回到我的学术生活去。

”胡适出身于安徽望族,自小衣食无虑,且见识过欧美权贵的享受,但他仍然艰苦朴素。

在担任驻美国大使期间,他无论是公款还是私款,能节约一分就节约一分。

如出门公干,为了省下门前叫出租车要付的小费,他都是跑到大使馆门前大道的拐角处才叫出租车。

江冬秀给他寄衣服,他写信回复:“一些衣服没舍得穿,还都很新,不要多寄了!”1928年7月15日,胡适谈《贞操问题》:“女子为强暴所污,不必自杀。

失身女子的贞操并没有损失。

娶一个被污的女子,与娶一个‘处女’,究竟有何区别?若有人敢打破这种‘处女迷信’,我们应该敬重他。

”20世纪20年代,上海泥城桥开了一间叫“四而楼”的酒馆,很多人都不明白“四而”的意思,就去请教当时任上海公学校长的胡适。

胡也是百思不得其解,挨不住脸面,只好亲自前往四而楼小酌,寻机向主人探问究竟。

主人说,楼名取自《三字经》的“一而十,十而百,百而千,千而万”,只不过图个一本万利的彩头。

胡几欲晕倒。

胡适说自己在任驻美大使期间,收藏了很多世界各国怕老婆的故事,在这个收藏里,他有一个发现:在全世界国家里,只有3个国家是没有怕老婆的故事,一是德国,一是日本,一是俄国。

所以他得到一个结论:凡是有怕老婆故事的国家都是自由民主的国家;反之,凡是没有怕老婆故事的国家,都是独裁的或极权的国家。

1921年10月中旬的一天,胡适应邀与辜鸿铭一起吃饭。

胡在当天日记中就此写道:“许久不见这位老怪物了。

今夜他谈的话最多。

中国上下五千年文化故事-胡适的故事胡适怪论:“怕老婆的人越多的国家越民主”对于正人君子来说,怕老婆这个话题很俗。

然而在另一些人那里,却能挖掘出其中的微言大义。

下面小编给大家带来中国上下五千年文化故事-胡适的故事。

怕老婆的国家更民主日前读书,见舒展先生在其《调侃集》中有一篇《且说怕老婆》的短文,谈到胡适当年担任北大校长时,曾经对学生发表过一番“怕老婆”的“宏论”:“一个国家,怕老婆的故事多,则容易民主;反之则否。

德国文学极少怕老婆的故事,故不易民主;中国怕老婆的故事特多,故将来必能民主。

”当年这话在报端披露后,聂绀弩先生曾写了一篇《论怕老婆》的文章,以为胡适此论虽然是一种玩笑,却有“企图以玩笑来消解学生们对严肃工作的情绪”。

此事已经过去近半个世纪了,我不知道舒先生是否读过《胡适之先生晚年谈话录》,如果读过的话,他也许会改变自己的看法。

一般来说,敢于公然承认自己是怕老婆的男人,非但不乏幽默,且有炫耀之嫌。

因为凡是钻在床底下“说不出来就不出来”的汉子,是没有这等勇气的。

可是胡适却把怕老婆的风俗与民主建设联系起来,说什么凡是怕老婆的民族,就有实行民主的希望。

这话让人难于接受。

全世界收集“惧内”故事据《胡适之先生晚年谈话录》记载,胡适不仅把怕老婆当作他的一句口头禅,而且还喜欢收集世界各国怕老婆的故事和有关证据。

有一次,一位朋友从巴黎捎来十枚铜币,上面铸有“P.T.T”的字样。

这使他顿生灵感,说这三个字母不就是“怕太太”的谐音吗?于是他将铜币分送朋友,作为“怕太太会”的证章。

后来台湾某报刊把这件事当作趣闻披露,他看到后还很高兴,当即给秘书讲了个他收集到的意大利人怕老婆的故事。

男人要“三从四得”也许是为了表明自己怕老婆怕得非常彻底吧,胡适还号召男人们要像旧时代女子那样,恪守他所谓“三从四得(德)”。

这“三从四得”是——太太出门要跟从,太太命令要服从,太太说错了要盲从;太太化妆要等得,太太生日要记得,太太打骂要忍得,太太花钱要舍得。

开风气之先胡适的名人故事开风气之先胡适的名人故事胡适(1891~1962),字适之,安徽绩溪人,出身于官商家庭。

1910年留学美国,1917年毕业于哥伦比亚大学,获哲学博士学位。

回国后曾经担任北京大学教授、校长、国民政府驻美国大使等职务。

他在中国文学史上有着“开风气之先”的重要地位。

他的《尝试集》是中国第一本新诗集;1917年1月他发表了《文学改良刍议》,此文标志着“五四”文学革命拉开了序幕。

胡适的父亲胡传曾经担任清廷的“淞沪厘卡总巡”,后调台湾,1894年中日甲午战争爆发后不久,病逝于厦门。

胡适自小跟着母亲在绩溪老家,母亲是一位普通农家的女子,但也略通诗文,她经常教儿子背诵古典诗词,并且为他请了旧学根底很深的老师。

胡适在故乡接受了9年的旧式教育,其间广泛接触了中国古代文化典籍,更由于通过阅读大量的明清白话小说,受到了运用白话文的`训练,从而也确立了他的文学兴趣。

14岁这一年,胡适曾经随三哥到上海梅溪学堂求学。

他不懂上海话,又未曾开笔写文章,所以就被编到五班,那差不多是最低的一班了。

有一次,国文老师在讲解“传曰:二人同心,其利断金”的古文时,随口说这是《左传》上的话。

来上海已经有6个星期了,胡适已大略能听懂上海话,他知道老师讲错了。

等到老师讲完后,他轻轻地走到老师的讲桌跟前,低声对他说:“老师,这个‘传曰’是《易经》里的《系辞传》,不是《左传》。

”老学究感到十分惊讶,他把花镜向上推了推,“对呀,我刚才是信口说错了。

”他把胡适拉到身边又一次上下打量眼前这位一身乡下打扮的学生,心里不由得暗暗惊叹。

他又仔细询问了胡适读过那些书,背了多少东西,胡适都一一回答了。

老师又问了他会不会对对子,会不会写文章,胡适当即写了一篇文章。

文章完成后,老师更是惊呆了。

一篇文章洋洋洒洒,满纸文辞锦绣。

他第二大就被升到第二班去了。

在上海,十几岁的胡适还曾主编了《竟业旬报》(白话报刊),他积极称赞维新,也有一定反清革命倾向。

15岁这年,他就发表了自己编写的白话小说《真如岛》。

胡适的名人故事话说胡适当北大校长的时候,有个学生因生活所迫要辍学。

胡适得知后,表示一定会资助他,要他继续学业。

开学前,胡适将此事交代给夫人江冬秀,自己出差去了,回来却发现夫人根本没给学生交学费,夫人说照胡适这个资助法,他早晚有一天得靠别人资助。

胡适大怒,要与她离婚。

后来经人协调,二人达成协议:今后,只要胡适资助学生或有困难的人,江冬秀都要无条件照办;而胡适不得喜新厌旧,抛弃发妻。

二人遂得以白头偕老。

预支汪静之稿费1922年,我国现代文学史上第一本爱情诗集《蕙的风》出版了,这不仅是汪静之的倾力之作,也凝结了胡适的心血,是他亲自审阅删改,并作序言,推荐给书局出版的。

胡适对汪静之的帮助远不止于此。

在《蕙的风》刚邮寄给胡适不久,汪静之便写信向胡适借钱。

信中说:“我真有不能维持之危险,只好请你再借20元。

是的,20,要20才够!邮局寄来,越快越好。

你起先借我的40,10元是还上学期的债,30元是暑假内的膳费书费。

”过了两个月,汪静之再次写信给胡适:“我从前预料在现在这时候可以得到《蕙的风》的稿费以供我的需要了,但到了现在,徒然失望……在欠债里生活的我,现在又过不去了,所以又无路可归地找到你了,请快快寄30元来借我罢!”1922年11月汪静之又写信向胡适说道:“你前些时由亚东汇给我的30元钱,还了债就完了。

到如今,新债依然如故。

夏衣早已入了上海的当店,冬衣还睡在杭州的当店里,又需要看书报没钱买。

自去年下半年来,家中没有钱寄我。

请原谅我,我现在还要向你借50元才行。

”不到1年的时间里,汪静之已经向胡适预支了140元,胡适一而再、再而三地满足了汪静之的要求,而《蕙的风》全部稿费是150元。

暗助林语堂林语堂留美期间,经济上遇到困难,便向胡适求助。

他知道胡适的财力也只够自给自足,便特意注明:能否由尊兄作保向他人借贷1000块大洋,待我学成归国偿还。

胡适果然没有让林语堂失望,不久便如数将款寄到,并说明这是北京大学给林语堂的工资“预支款”。

中国近代史名人小故事中国近代史上涌现了许多杰出的人物,他们以自己的智慧与勇气,为中国的发展与进步做出了重要贡献。

在这些名人中,有些人的故事虽然不那么被广泛知晓,但却能够从侧面展现他们的个性与品质。

以下是一些中国近代史名人的小故事,让我们一起来了解他们。

胡适的“百字帖”胡适,著名的思想家与教育家,他对中国的思想启蒙有着巨大的影响力。

然而,在胡适年少时,他却是一个不修边幅、却有着不凡才情的学生。

胡适上学时,因为性格外向,喜欢与人争论,常常不顾衣着整洁,衣衫褴褛地走进教室。

有一次,他被老师罚写“百字帖”。

晚上胡适写了九十九个字,剩下的一个字就是衣。

胡适的诙谐幽默让人印象深刻。

然而,这个故事也反映了他的个性,不拘一格,坚持自己的想法,追求真理与解放。

梁启超与《吴三桂与李自成》梁启超,近代中国最具影响力的改革思想家之一,主张借鉴西方文化来推动中国的进步。

他在年轻时就展现出卓越的才华。

据说,在梁启超读书的时候,他曾经听到众人聚精会神地讨论《吴三桂与李自成》这本书。

当时梁启超并未读过这本书,但他假装对《吴三桂与李自成》有很深的了解,和众人争论起来。

然而,梁启超的辩论技巧以及对相关历史事件的深入剖析,令在场的人大为惊讶。

后来,当他终于读到这本书时,才意识到自己的确无中生有地辩论了一通。

这个小故事展现了梁启超机智和卓越的思维能力,也表达了他对知识的渴求和追求真理的精神。

宋庆龄和对母亲的孝心宋庆龄是近代中国最著名的妇女运动领袖之一,她勇敢地为妇女权益而战斗,为中国的妇女地位争取到了承认和尊重。

然而,宋庆龄更著名的事迹之一,却和她的孝心相关。

据说,在宋庆龄的母亲晚年时,由于家境困难,面对生活的拮据,她甚至不得不向宋庆龄借钱。

宋庆龄听到后,立刻将拥有的所有积蓄都献给了母亲,以解她的困境。

这个小故事展示了宋庆龄孝顺的品质和对家庭的责任感。

她用自己的行动诠释了亲情的伟大与重要。

鲁迅藏身木屋鲁迅是中国最伟大的现代作家之一,他的作品对中国文化与社会产生了深远影响。

胡适生平轶事胡适生平轶事羡林评语季羡林曾评价胡适是一个书生,说不好听一点,就是一个书呆子。

并举一小事称,胡适一次会议前声明要提前退席,会上忽而有人谈到《水经注》,胡适之先生立即精神抖擞,眉飞色舞,口若悬河起来,乃至忘了提早退席这件事(季羡林:站在胡适之先生墓前,《百年潮》,1999年第7期,第14页)。

理性抗议1915年,在抗议《二十一条》卖国条约的爱国学生中,出现了很多要与日本决一死战的言论。

胡适发表《致留学界公函》,劝学生切不可鲁莽,乱了分寸……此时言及作战……不仅于国无所改观,而且所得只是任人蹂躏(《胡适全集》第28卷第89-90页)。

赞扬张謇1929年,胡适赞扬民族实业家张謇为中国近现代史上近代中国史上一个很伟大的失败的英雄寄托国联1931年,日本侵占中国东三省后,胡适一度天真地认为国联可以调停战争,并取消满洲国,到了1933年日本拒绝国联的调解并且退出国联之后,他才不主张与日本交涉。

可是,当他看到中日实力差距过大,预想到战争对国家的破坏后,又说我自己的理智与训练都不许我主张作战。

(《胡适全集》第21卷第600-601页)错误立场九一八事件发生一年后,胡适发表《日本人应该醒醒了!》。

他说中国民族还是不会屈服的,日本的暴行只会让中国变成日本永久的敌人,日本人彻底忏悔侵略中国,是征服中国的唯一的办法(《胡适全集》第21卷第586-588页)。

鲁迅先生在用何家干笔名发表的《出卖灵魂的秘诀》中痛斥他出卖灵魂,不愧为日本帝国主义的军师。

对于鲁迅杀向胡适的言论和文章,胡适一贯都是采取不理,不驳。

不仅如此,胡适在鲁迅逝世后,反而为他辩护,阻止别人骂鲁迅。

胡适主张东三省问题我们可以等候五十年再说。

他情愿以东三省几千万同胞被日本侵略者蹂躏,资源被日本掠夺50年为代价,来支持蒋介石先安内后攘外,继续剿共50年。

(《胡适全集》第21卷第605页)1935年,胡适主张放弃东北三省,致信政府,建议承认伪满洲国。

胡适的风趣胡适是现代著名的学者、诗人,其成就自然有人去评说。

可是这位治学严谨、一丝不苟的大学者,也不乏潇洒儒雅、风趣幽默。

胡适在说话、办事中所体现出的风趣,在无尽的诙谐中流露出对世道人心的另一番认识。

胡适14岁的时候,母亲就命他与江冬秀订了婚,胡适不满意这门亲事,一拖再拖,直到27岁才完婚。

婚后,他作诗与夫人逗趣:“记得那年,你家办了嫁妆,我家备了新房,只不曾捉到我这个新郎……锈了你嫁妆剪刀,改了你多少嫁衣新样。

更老了你和我人儿一双。

”一时传为美谈。

胡适既写诗自我调侃,也以诗调侃他人。

有一天,他去造访好友杨杏佛。

不巧,主人不在家。

胡适独坐无聊,突发诗兴,便以杨杏佛的大鼻子为题,作打油诗:“鼻子人人有,唯君大得凶。

直悬一宝塔,倒挂两烟筒。

亲嘴全无份,闻香大有功。

江南一喷嚏,江北雨蒙蒙。

”写毕,他边念边笑,正巧杨杏佛回家,见诗之后连呼:“好诗,好诗!”二人捧腹大笑。

胡适的好友钱玄同年轻时心高气盛,为了表示对封建遗老的憎恶,他曾愤言:“人到40岁就该死,不死也该枪毙。

”1928年9月12日,是钱玄同41岁寿辰,胡适针对他的“40岁不死就该枪毙”论,作打油诗《亡友钱玄同先生周年纪念歌》以为寿,诗云:“该死的钱玄同,怎么至今不死!一生专杀古人,去年轮着自己。

可惜刀子不快,又嫌投水可耻……度你早早升天,免在地狱捣乱。

”这首打油诗写得通俗幽默,钱玄同看后哭笑不得。

1937年“七七”芦沟桥事变前后,胡适在各界名流学者座谈会上,慷慨激昂,发表了一通抗日救国演讲。

在座的胡健中听后,即席赋诗一首:“溽暑匡庐盛会开,八方名士溯江来。

吾家博士真豪健,慷慨陈辞又一回!”言语中颇含戏谑之意。

胡适也随手写了一首白话打油诗回赠:“哪有猫儿不叫春?哪有蝉儿不鸣夏?哪有蛤蟆不夜鸣?哪有先生不说话?”据说后来《中央日报》登出这首诗,蒋介石看了,也忍俊不禁。

胡适一生惧内也是世人皆知的,但随着时光流逝,几十年后的胡适已不在意别人的讥笑了。

胡适以笑化尴尬人生少不了会遇到尴尬事,往往需要有一种豁达的心态去面对。

胡适一生中就遭遇过不少尴尬的事。

1934年秋的一天,北京大学在第三院大礼堂召开全体师生大会。

那天天气晴朗,出席的人非常多。

大礼堂站满了人,外面也站了很多人。

会议由北大校长蒋梦麟主持。

蒋梦麟首先讲了一段法国“最后一课”的故事,主要目的是劝学生安心读书,不要搅和国事。

这种论调很不合血气方刚、希望在国家危难之际挺身而出的年轻学生的口味,但学生们还是静静地听着,一边克制忍耐,一边想看看校长接下来会有什么动作。

不一会儿,蒋梦麟讲完了。

他随即宣布请胡适先生上台讲演,这下捅了马蜂窝。

一时间,嘘声四起,伴以巨大的喧哗声,经久不息。

胡适演讲得极其艰难,大家根本听不清楚。

据当时的北大学生、坐在讲台前的李祖荫先生回忆:眼见胡适在台上面红脖子粗,他说一句,学生嘘一阵。

我只听清“打仗三日就亡国”一句,余多听不清楚。

胡适身穿古铜色绸长袍,围灰绒围巾,双手握着,左右急剧飞舞,想压下学生的喧嚣,可是学生们依然故我。

胡适气得发抖,说:“你们不是北大的学生,北京大学的学生是有理智的,北大学生应该站起来保护真理。

”此言一出,更是火上浇油,谴责声、叫骂声越来越厉害,结果胡适不得不尴尬地从讲台上下来。

从此以后,胡适就很少在北京大学的公开场合露面了。

据岳南的《南渡北归》记载,胡适在任北大文科研究所主任期间,常在所里举行研究报告会。

通常由研究生提出研究报告,研究所主任及导师加以批评。

一次,一位姓韩的研究生,提出了一篇有关隋唐之际佛学问题的研究报告,宣读完毕之后,胡适第一个作点评。

胡适滔滔不绝地说了一通,讲到中途,韩君突然打断胡适的话头说:“胡先生,你别再说下去了,你越说越外行了。

”随即将胡适话中说错了的地方一一指出来。

胡适的脸顿时红得像经了霜的柿子一样,羞愧难当。

这要是换做今天的一些导师,一定会恼羞成怒,将学生大骂一通,甚至将分数打为不及格。

但是,胡适没有。

胡适毫不动气,他立刻停止点评,请韩君的导师、佛教史权威汤用彤先生对韩君的报告继续加以评点。

胡适先生二三事胡先生是安徽徽州绩溪县人,他对于他的乡土念念不忘,常告诉我们他的家乡的情形。

徽州是个闭塞的地方,四面皆山,地瘠民贫,山地多种茶。

每逢收茶季节,茶商经由水路从金华到杭州再到上海求售,所以上海的徽州人特多,号称徽帮,其势力一度不在宁帮之下。

四马路一带就有好几家徽州馆子。

1928年至1929年间,有一天,胡先生特别高兴,请努生、光旦和我到一家徽州馆吃午饭。

上海的徽州馆相当守旧,已经不能和新兴的广东馆、四川馆相比,但是胡先生要我们去尝尝他的家乡风味。

我们一进门,老板一眼望到胡先生,便从柜台后面站起来笑脸相迎,满口的徽州话,我们一点也听不懂。

等我们扶着栏杆上楼的时候,老板对着后面厨房大吼一声。

我们落座之后,胡先生问我们是否听懂了方才那一声大吼的意义。

我们当然不懂,胡先生说:“他是在喊:&lsquo:绩溪老倌,多加油啊!&rsquo:”原来绩溪是个穷地方,难得吃油大,多加油即是特别优待老乡之意。

果然,那一餐的油不在少。

有两个菜给我的印象特别深:一个是划水鱼,即红烧青鱼尾,鲜嫩无比;一个是生炒蝴蝶面,即什锦炒生面片,非常别致。

缺点是味太咸,油太大。

徽州人聚族而居,胡先生常夸说,姓胡的、姓汪的、姓程的、姓吴的、姓叶的,大概都是徽州的,或是源出于徽州的。

努生调侃地说:“胡先生,如果再扩大研究下去,我们可以说中华民族起源于徽州了。

”相与拊掌大笑。

吾妻季淑是绩溪程氏,我在胡先生座中如遇有徽州客人,胡先生必定这样介绍我:“这是梁某某,我们绩溪的女婿,半个徽州人。

”他的记忆力特别好,他不会忘记提起我的岳家早年在北京开设的程五峰斋,那是一家在北京与胡开文齐名的笔墨店。

胡先生酒量不大,但很喜欢喝酒。

有一次他的朋友结婚,请他证婚,这是他最喜欢做的事,筵席只预备了两桌,礼毕入席,每桌备酒一壶,不到一巡而酒已告罄。

胡先生大呼添酒,侍者表示为难。

主人连忙解释,说新娘是节酒会的会员。

胡先生从怀里掏出现洋一元交付侍者,说:“不干新郎新娘的事,这是我们几个朋友今天高兴,要再喝几杯。

精心整理胡适先生二三事胡先生是安徽徽州绩溪县人,对于他的乡土念念不忘,他常告诉我们他的家乡的情形。

徽州是个闭塞的地方。

四面皆山,地瘠民贫,山地多种茶,每逢收茶季节茶商经由水路从金华到杭州到上海求售,所以上海的徽州人特多,号称徽帮,其势大概都是徽州,或是源出于徽州。

他问过汪精卫、叶恭绰,都承认他们祖上是在徽州。

努生调侃地说:“胡先生,如果再扩大研究下去,我们可以说中华民族起源于徽州了。

”相与拊掌大笑。

吾妻季淑是绩溪程氏,我在胡先生座中如遇有徽州客人,胡先生必定这样的介绍我:“这是梁某某,我们绩溪的女婿,半个徽州人。

”他的记忆力特别好,他不会忘记提起我的岳家早年在北京开设的程五峰斋,那是一家在北京与胡开文齐名的笔墨店。

胡先生酒量不大,但很喜欢喝酒。

有一次他的朋友结婚,请他证婚,这是他最Lesgue吕?rdquo;主人,就地的说:“我最羡慕我们胡大哥的肠胃,天天酬酢,肠胃居然吃得消!”其实胡先生并不欣赏这交际性的宴会,只是无法拒绝而已。

民国二十年六月二十一日胡先生写信给我,劝我离开青岛到北大教书,他说:“你来了,我陪你喝十碗好酒!”胡先生住上海极司菲尔路的时候,有一回请“新月”一些朋友到他家里吃饭,菜是胡太太亲自做的——徽州着名的“一品锅”。

一只大铁锅,口径差不多有一尺,热腾腾的端了上桌,里面还在滚沸,一层鸡,一层鸭,一层肉,点缀着一些蛋皮饺,紧底下是萝卜白菜。

胡先生详细介绍这一品锅,告诉我们这是徽州人家待客的上品,酒菜、饭菜、汤,都在其中矣。

对于胡太太的烹调的本领,他是赞不绝口的。

他认为另有一样食品也是非胡太太不办的,那就是蛋炒饭——饭里看不见蛋而蛋味十足,胡先生最爱写的对联是“大胆的假设,小心的求证;认真的作事,严肃的作人。

”我常惋惜,大家都注意上联,而不注意下联。

这一联有如双翼,上联教人求学,下联教人作人,我不知道胡先生这一联发生了多少效果。

这一联教训的意味很浓,胡先生自己亦不讳言他喜欢用教训的口吻。

他出轨嫖妓、打牌抽烟,却拥有36个博士学位,是世间少有的“君子”!胡适(1891~1962),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,笔名胡适,字适之。

著名思想家、文学家、哲学家。

以倡导”白话文、领导新文化运动闻名于世。

”网上一直有一个流传甚广的、关于“胡适留学打牌日记”的段子:7月4日新开这本日记,也为了督促自己下个学期多下些苦功。

先要读完手边的莎士比亚的《亨利八世》......7月13日打牌。

7月14日打牌。

7月15日打牌。

7月16日胡适之啊胡适之!你怎么能如此堕落!先前定下的学习计划你都忘了吗?子曰:“吾日三省吾身。

'......不能再这样下去了!”7月17日打牌。

7月18日打牌。

可事实真的是这样么?翻开这些段子的真实出处——共有八卷的《胡适留学日记》,7月原文如下:7月2日(星期日)读《马太福音》八章至九章。

作书寄李辛白。

天热不能作事,打牌消遣。

7月3日(星一)有休宁人金雨衣者,留学威士康星大学(WisconsinUniversity)电科,已毕业,今日旅行过此,偶于餐馆中遇之,因与偕访仲藩。

十二时送之登车。

今日天气百一十度。

打牌。

7月5日(星三)往暑期学校注册。

下午打牌。

7月6日(星四)暑期学校第一日,化学(八时至一时)。

打牌。

7月7日(星五)上课。

打牌。

7月8日(星六)无事。

打牌。

天稍稍凉矣。

7月22日(星六)晨往Robinson照相馆摄一小影。

打牌。

读美国短篇名著数种。

7月24日(星一)上课。

得德争一书。

打牌。

演化学算题。

7月25日(星二)上课。

作书复德争。

打牌。

7月29日(星六)读《马太福音》。

读SamuelDaniel情诗数章。

打牌。

这段时期正值胡适在康奈尔大学第一学年的暑期,从日记中可以看到,他在暑假参加了暑期学校继续学习。

这也使他能够在之后两年(共三年)就修完了大学四年的所有课程。

在此期间的打牌,只是作为读书学习之余的消遣而已。

当然了,从那段时期的打牌次数看,说胡适沉迷打牌也并非不可。

胡适的名人故事胡适的名人故事(精选12篇)在平平淡淡的日常中,大家都尝试过写故事吧,根据写作命题的特点,作文可以分为命题作文和非命题作文。

还是对作文一筹莫展吗?下面是小编整理的胡适的名人故事,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

胡适的名人故事篇1话说胡适当北大校长的时候,有个学生因生活所迫要辍学。

胡适得知后,表示一定会资助他,要他继续学业。

开学前,胡适将此事交代给夫人江冬秀,自己出差去了,回来却发现夫人根本没给学生交学费,夫人说照胡适这个资助法,他早晚有一天得靠别人资助。

胡适大怒,要与她离婚。

后来经人协调,二人达成协议:今后,只要胡适资助学生或有困难的人,江冬秀都要无条件照办;而胡适不得喜新厌旧,抛弃发妻。

二人遂得以白头偕老。

预支汪静之稿费1922年,我国现代文学史上第一本爱情诗集《蕙的风》出版了,这不仅是汪静之的倾力之作,也凝结了胡适的心血,是他亲自审阅删改,并作序言,推荐给书局出版的。

胡适对汪静之的帮助远不止于此。

在《蕙的风》刚邮寄给胡适不久,汪静之便写信向胡适借钱。

信中说:“我真有不能维持之危险,只好请你再借20元。

是的,20,要20才够!邮局寄来,越快越好。

你起先借我的40,10元是还上学期的债,30元是暑假内的膳费书费。

”过了两个月,汪静之再次写信给胡适:“我从前预料在现在这时候可以得到《蕙的风》的稿费以供我的需要了,但到了现在,徒然失望……在欠债里生活的我,现在又过不去了,所以又无路可归地找到你了,请快快寄30元来借我罢!”1922年11月汪静之又写信向胡适说道:“你前些时由亚东汇给我的30元钱,还了债就完了。

到如今,新债依然如故。

夏衣早已入了上海的当店,冬衣还睡在杭州的当店里,又需要看书报没钱买。

自去年下半年来,家中没有钱寄我。

请原谅我,我现在还要向你借50元才行。

”不到1年的时间里,汪静之已经向胡适预支了140元,胡适一而再、再而三地满足了汪静之的要求,而《蕙的风》全部稿费是150元。

暗助林语堂林语堂留美期间,经济上遇到困难,便向胡适求助。

作为20世纪思想、文化界的领袖,胡适的一言一行常引起人们的关注,不仅是他所处的时代,即使在现在,也常是人们的谈资。

当然,其中也难免有以讹传讹和理解有失偏颇的情况。

比如,常有人说“历史是任人打扮的小姑娘”这句话是胡适的名言。

对此,谢泳先生与胡文辉先生分别写过文章,澄清过相关史实。

如今,虽然也偶有人误把此话安在胡适身上,但数量已大为减少。

最近,关于胡适,笔者目力所及,也看到了几条不太认可的说法,特列述如下,以就教于方家。

第一条是伪造胡适的日记。

伪造如下:7月16日:胡适之啊胡适之!你怎么能如此堕落?先前订下的学习计划你都忘了吗?子曰:“吾日三省吾身。

”不能再这样下去了!7月17日:打牌。

7月18日:打牌。

7月19日:打牌。

这几则日记显示胡适年轻时曾连日打牌,沉迷于打牌之中无法自拔,以至于制定的学习计划没有按时完成。

其实,这是一个假史料。

胡适留学时期的日记中,根本就没有如此反省的一则日记。

此外,胡适日记中确实有多日打牌的记录,不过大都是在上课、学习之后,也就是说,打牌乃是胡适求学时代的业余调剂罢了。

多数时候,求学时代的胡适,将更多精力用在了读书、思考、交友、演讲等方面。

第二条是关于一则名言。

微博上有一段话被认定是胡适的名言。

这段话是这么说的:“一个肮脏的国家,如果人人讲规则而不是谈道德,最终会变成一个有人味儿的正常国家,道德自然会逐渐回归;一个干净的国家,如果人人都不讲规则却大谈道德,谈高尚,天天没事儿就谈道德规范,人人大公无私,最终这个国家会堕落成为一个伪君子遍布的肮脏国家。

”笔者曾系统读过《胡适全集》,并未看到这段话。

为求证这段话的真伪,我又求证过邵建、谢泳等多位学者,他们都表示没有看到过这段话。

由此,我判断,这段话或许是我们这个时代的人为了批评社会中的某一类现象而特意假造的,为了使这段话流播更广,借助了胡适的声名,伪造成了胡适的名言。

或许是当下的道德确实出现了问题,这段名言在微博上风靡一时,以至于潘采夫先生在《向胡适先生说感谢》一文中也引用了这段话。

胡适先生几则趣闻轶事

◇1925年,胡适著文谈“读书”,指出“精”和“博”是读书两个要素。

他将这个看法编成两句口号:“为学要如金字塔,要能广大要能高。

”

◇胡适应邀到某大学演讲。

他引用孔子、孟子、孙中山的话,在黑板上写:“孔说”、“孟说”、“孙说”。

最后,他发表自己意见时,引得哄堂大笑。

原来他写的是“胡说”。

◇胡适考证南朝陶弘景的《真诰》,发现《真诰》根本是抄袭《四十二章经》的;胡适以为是侦破了一桩千年的窃案。

史学家陈寅恪却告诉他,朱熹早在七百年前就发现了。

◇胡适很推崇王安石,认为“他的政治思想主要是用‘有为’来替代‘无为’”。

王安石的诗,“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”,是胡适最爱题赠给别人的诗句。

◇胡适在1930年到北京大学之前,写有一条幅:“做学问要在不疑处有疑;待人要在有疑处不疑。

”

◇胡适在美国求学时,一天他问了50个中国朋友对于《天演论》是否相信,结果个个回答相信。

后胡再问《天演论》是根据什么凭据而成立,却只有两、三个人回答得出。

◇1923年,胡适曾为青年拟了《最低限度的国学书目》,把《三侠五义》、《九命奇冤》也列入。

梁启超对胡适说:我便是没有读过这两部书的人,我虽自知学问浅陋,但说连国学最低限度都没有,我不服。

◇丁文江对他不喜欢的人,总是斜着头,从眼镜里看他,眼里露出白珠多,黑珠少,样子怪可嫌的。

胡适对他说:“史书说阮籍能作青白眼,我从来没有懂得,自从认识了你,我才明白了‘白眼待人’是个什么样子。

”丁听了大笑。

◇胡适对学术论文有其见解,他曾对台湾大学某学生说,不要奢望轻易找到难题的答案。

他说:“要小题大做,千万不要大题小做。

”

◇胡适和汤用彤闲谈。

汤说,我有一个私见,就是不愿意说什么好东西都是从外国来的;胡适也笑对他说,我也有一个私见,就是说什么坏东西都是从印度来的。

说完,两人相视大笑。

◇胡适说他的“大胆假设,小心求证”的治学方法,是在哥伦比亚大学读书时翻阅《大英百科全书》偶然发现的。

胡适趣闻

胡适在“五四”时期,提倡白话文,说“文言是半死文学”,“可读而听不懂”。

一生以白话文的布道者自居,始终关注白话文的发展和命运,还特意编著了一部《白话文学史》。

记得1934年秋,胡适在北大讲课时又对白话文的优点大加颂扬,这时,有些醉心文言文的同学,听不入耳,心中厌烦,不免萌生了抵触情绪。

正当胡适讲得得意时,一位姓魏的同学,突然站起来,声色俱厉地提出抗议道:“胡先生,难道说白话文就没有丝毫的缺点吗?”胡适冲着他微笑着说:“没有的。

”那位同学更加激愤地反驳道:“肯定是有的!白话文语言不精练,打电报用字多,花钱多。

”

胡适扶扶眼镜透露出沉思的目光,然后柔声细气地解释道:“不一定吧!前几天行政院------ 有位朋友给我打来电报,邀我去做行政院秘书,我不愿从政,决定不去,为这件事我复电拒绝。

复电是用白话写的,看来也很省字。

请同学们根据我这一意愿,用文言文编写一则复电,看看究竟是白话文省字,还是文言文省字?”胡教授说完这段话后,只听得课堂内“嚓、嚓”的取纸声,顿时整个教室呈现出紧张沉寂的气氛,每个同学都在开动脑筋,认真地编写电文。

十五分钟过后,胡适让同学们自动举手,报告用字数目,然后从中挑选一份用字最少的文言电稿,电文是这样写的:“才学疏浅,恐难胜任,不堪从命。

”

胡适说,这份写得确实简练,仅用了12个字。

但我的白话电报却只用了5个字:“干不了,谢谢。

”

胡适又解释说:“干不了”就含有才学疏浅,恐难胜任之意;“谢谢”既对友人费心介------ 绍表示感谢又暗示拒绝之意。

由此看来,语言的精练与否,不在白话与文言的差别。

客观事物是曲折复杂的,必须反复研究,才能恰当地反映,所谓研究,就是细心琢磨问题的中心所在,恰如其分地选用字词,白话文较文言文是更可省字的。

经胡先生这一精辟阐述和热情的鼓励,那些对白话文不感兴趣的同学,连笔者在内都受到了启迪和教育。