城市规划思想史5资料讲解

- 格式:ppt

- 大小:288.00 KB

- 文档页数:31

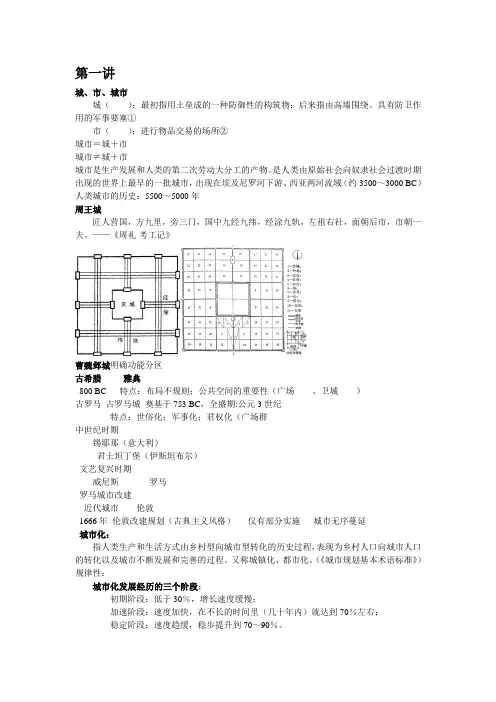

第一讲城、市、城市城():最初指用土垒成的一种防御性的构筑物;后来指由高墙围绕、具有防卫作用的军事要塞①市():进行物品交易的场所②城市=城+市城市≠城+市城市是生产发展和人类的第二次劳动大分工的产物。

是人类由原始社会向奴隶社会过渡时期出现的世界上最早的一批城市,出现在埃及尼罗河下游、西亚两河流域(约3500~3000 BC)人类城市的历史:5500~5000年周王城匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》曹魏邺城明确功能分区古希腊雅典800 BC 特点:布局不规则;公共空间的重要性(广场、卫城)古罗马古罗马城奠基于753 BC,全盛期:公元3世纪特点:世俗化;军事化;君权化(广场群中世纪时期锡耶那(意大利)君士坦丁堡(伊斯坦布尔)文艺复兴时期威尼斯罗马罗马城市改建近代城市伦敦1666年伦敦改建规划(古典主义风格)仅有部分实施城市无序蔓延城市化:指人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口的转化以及城市不断发展和完善的过程。

又称城镇化、都市化。

(《城市规划基本术语标准》)规律性:城市化发展经历的三个阶段:初期阶段:低于30%,增长速度缓慢;加速阶段:速度加快,在不长的时间里(几十年内)就达到70%左右;稳定阶段:速度趋缓,稳步提升到70~90%。

诺瑟姆曲线当前世界城市化发展的特征进程加快大城市发展迅速,出现规模巨大的城市群城市化发展的区域差异显著发达国家出现“逆城市化”倾向第二讲城市规划--是对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。

(《城市规划基本术语标准》)中国古代城市规划思想严谨对称、皇权至上的规划理念匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》天人合一、自然至上的自然理念凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。

西方城市规划思想史纲第一章.文明基石:古希腊时期的城市规划思想一.西方古典文明的圣地1.古希腊文明的极高地位:古希腊文明是西方古典文化的先驱与欧洲文明的摇篮。

2.古希腊文明的起源于发展:公元前11世纪希腊半岛及其周围地区出现氏族国家,公元前8世纪时逐步出现了数十个城邦国家,随着各城邦之间社会,经济,文化交往的频繁及共同防御的需要逐渐形成一个成为“希腊”的统一文化与民族的地区。

从建筑和城市艺术的角度来看将古希腊的文化分为四个时期:1荷马文化时期(公元前12~公元前8世纪)2古风文化时期(前8世纪~前5世纪)3古典文化时期(前5世纪~前4世纪)4希腊化时期(前4世纪末~前2世纪)。

其中雅典卫城是希腊人文主义和理性主义精神的象征。

二.古希腊思想与文明的内核1.唯物主义认识观:古希腊思想是从一种唯物主义的自然哲学的探索开始的。

2.人文主义思想:从总体而言,古希腊的思想是人文的3.理性思辨的逻辑思维4.公平平等的政体意念三.古希腊的城市生活形态1. 城邦,公民与城市社区精神:共和制城邦是希腊最先进的城邦,希腊城邦的基础是公民(自由民的所有成员),古希腊人把城市定义为一个为着自身美好生活而保持很小的规模的社区。

2. 人本主义的生活形态:从人本主义的的意义上讲雅典卫城及Olympia的宙斯圣地等并不是膜拜圣灵的圣地而是市民公共活动的中心。

3. 积极的公共生活与丰富的公共空间:古希腊以贸易为主要特征的海洋文明和开放的人群性格以及优越舒适的自然景观造就了古希腊人积极的公共生活,积极的公共生活进一步的促使公共空间丰富起来,半公共场所,许多开敞的城市广场空间以及宏伟的雅典卫城构成了丰富多彩的城市公共空间体系。

四.理想城市的规划形态1. 从苏格拉底到亚里士多德—关于理想国家(城市)的探求:苏格拉底提出城邦和城市生活的自然发展,其学生柏拉图的《理想国》中强调“理想国(城市)是用绝对的理性和强制的秩序建立起来的。

”首先:通过劳动分工和社会角色来重整城市秩序,其次:城市居民应分为各阶层,并让哲学家(集智力和智慧于一身)来当国王治理国家;亚里士多德则提倡建立中产阶级统治的国家2. 人本主义与自然主义的布局手法:古希腊的公共建筑以及建筑群中,突出反映的特征是追求人的尺度,人的感受以及同自然环境的协调,即使雅典也没有明确的强调人工规划,代表作为雅典卫城,其建筑布局以自由的,与自然环境和谐相处为原则。

⾃然环境——中国古代城市选址的⾸重因素1)城市作为“⼈居环境”要求良好的外部⾃然条件历史发展到今天,城市的内容和形态千差万别,我们已经不能⽤⼀个综括所有事实的意义来说明“城市”,所以⼈们从各⾃的认识和需要出发,给城市下了许多定义。

但⽆论如何,城市⾸先是⼀种居住形态⼤概是⽆可否认的。

在《雅典宪章》认定的城市的四⼤功能中,居住是城市的第⼀活动,另外游憩与⼯作、交通⼀起,并列其中。

我们不应忘记,城市的第⼀属性是我们赖以安⾝⽴命的“⼈居环境”。

要想营造⼀个好的居住环境,⾸先要选择⼀个好的地点。

当历史发展到⼀定阶段以后,城址的选择受政治、经济、军事及⾃然等多种因素的综合影响,但在最初的时候,⾃然环境是起决定作⽤的⾸要因素。

温和的⽓候、肥沃的⼟壤、丰富的物产,以及良好的地形地貌和⼭川河流,是倍受关注的⼏项主要条件。

2 )⾃然环境优越的古三河地区是中国最早的城市密集地区以所谓的三河地带为中⼼的中原地区因此成为中国最早的城市密集地区[秦汉以前三河指河内(黄河以北的华北平原)、河东(今⼭西西南部)和河南(黄河以南的华北平原)]。

从当前公认的我国城市的起源时期夏朝开始,古⼈就在这⼀带建城设⾢。

a. 夏代都城游移于伊、洛、河、济地区根据古籍记载和考古资料相互印证,可以认定,豫西的伊洛流域是夏族活动最主要的区域,如鲧的传说,禹居阳城,启有钧台之享,太康居斟寻,夏桀所居等。

另外传说中夏⼈活动的地区还有晋西南的所谓夏墟,如,禹都安⾢,夏启居西河,胤甲居西河,桀居安⾢等;还有豫北晋东的河内地区,如,帝杼居原(今河南济源)等;还有豫东鲁西地区所谓济⽔上中游⼀带,如帝相居商丘,居帝丘(今濮阳)、居斟灌(有寿光说、淳于说、观县说等不同),少康奔有虞(今虞城)等。

在这些地区内,夏的都城常有迁徙。

迁徙是殷盘庚之前的常事,即所谓的“不常厥⾢”。

王国维说:“夏⾃太康以后以迄后桀,其都⾢及地名之见于经典者,率在东⼟,与商⼈错处河、济间,盖数百岁”[1]。

城市规划原理名词解释。

1.邻里单位:为适应现代城市因交通发展而带来的规划结构的变化提出的一种新的居住规划理论,指城市中一个相对完备的居住地区。

2.两证一书:《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《建设项目选址意见书》或者《土地使用权出让合同书》或者《建设用地批准书》3.绿地率、绿化率:绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住用地的比率;绿化率:项目规划建设用地范围内的绿化面积与建设用地面积之比。

4.城市的性质和城市的职能:是城市在一定地区、国家以至更大范围内的政治、经济、与社会发展中所处的地位和所担负的主要职能,是城市在国家或地区政治、经济、社会和文化生活中所处的地位、作用及其发展方向。

城市性质由城市主要职能所决定。

城市职能是指城市在一定地域内的经济、社会发展中所发挥的作用和承担的分工,是城市对城市本身以外的区域在经济、政治、文化等方面所起的作用。

5.城镇化:是指农村人口转化为城镇人口的过程。

6.城镇化水平和指标:城镇化水平通常用市人口和镇人口占全部人口的百分比来表示,用于反映人口向城市聚集的过程和聚集程度。

7.城市规划区与城市建成区:城市规划区是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因建设和发展需要实行的规划控制的区域.城市建成区:指市行政区范围内经过征用的土地和实际建设发展起来的非农业建设地段。

8.城市规划与城市设计:城市规划是研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署,是一定时期内城市发展的蓝图,是城市管理的重要组成部分,是城市建设和管理的依据;城市设计是指以城市作为研究对象的设计工作,介于城市规划、景观设计与建筑设计之间的一种设计。

9.道路红线与用地红线:道路红线,指规划的城市道路(含居住区级道路)用地的边界线。

道路红线一般是指道路用地的边界线。

用地红线是指各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

10.建筑红线:建筑红线,也称“建筑控制线”,指城市规划管理中,控制城市道路两侧沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。

城市规划原理复习资料各章知识点1. 要避免因地形等条件造成的空气滞留或风速过大。

在居住区内部,可通过道路、绿地、河湖水面等空间,将风引入,并使其与夏季的主导风向一致。

2. 城市用地的自然环境条件适用性评定,是对土地的自然环境,按照城市规划与建设的需要,进行土地使用的功能和工程的适宜程度,以及城市建设的经济性与可行性的评估。

其作用是为城市用地选择和用地布局提供科学依据。

3. 柯布西埃的光辉城市的规划方案,是他的现代城市规划和建设思想的集中体现。

4.集中型形态:即城市建成区主体轮廓长短轴之比小于4:1,是长期集中紧凑全方位发展状态,其中包括若干子类型如方形、圆形、扇形等。

5. 居住用地占有城市用地的较大比重,包括住宅用地、公共服务设施用地、绿地、道路用地。

6. 对多层住宅而言提高层数能降低建筑的造价,6 层住宅无论从建筑造价和节约用地来看都是比较经济的。

7. 住宅群体组合方式: 成组团组合形式、成街成坊组合方式、整体式组合方式8. 城市道路系统中交通干道应占有一定比例,通常用干道网密度来衡量。

9. 主干道(全市性干道),主要联系城市中的主要工矿企业,主要交通枢纽和全市性公共场所等,为城市主要客货运输路线,一般红线宽度为30-45m 。

10. 居住区级道路是居住区的主要道路,用以解决居住区的内外联系。

一般车行道宽度不小于9m米,红线宽度一般为20-30米。

当该级道路通行公交车时,车行道宽度不小于11米。

11. 中国封建城市中的中心是政权统治的中心,如宫殿、官府衙门。

而欧洲封建城市中的中心往往是神权统治的中心——教堂。

12. 《管子》论著认为采用功能分区制度,以发展城市商业和手工业。

《管子》是中国古代城市规划思想发展史上一本革命性的的著作,打破城市单一的周制布局模式,从城市功能出发,理性思维和以自然环境和谐的准确建立起来了,其影响极为深远。

13. “邻里单位”理论因为适应了现代城市由于机动交通发展带来的规划结构上的变化,把居住的安静、朝向、卫生、安全放在重要的地位,因此对以后居住区规划影响很大。

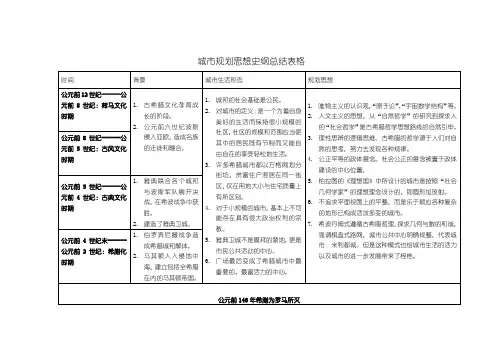

城市规划思想史纲总结城市规划思想史纲是一个重要的领域,涵盖了从古代到现代的城市规划思想的发展和变化。

本文将从四个主要的历史阶段来总结城市规划思想史纲,包括古代、中世纪、近代和现代。

古代城市规划思想主要体现在古埃及、古希腊和古罗马。

在古埃及,城市规划主要以尼罗河为中心,沿河两岸分布着各种建筑和设施,如庙宇、官邸和工坊。

在古希腊,城市规划受到地形地势的影响,以城市广场为中心,周围建有市场、剧场和公共建筑。

在古罗马,城市规划更加系统和完善,城市通过街道网连接起来,建有浴场、剧场和公共浴池等设施。

中世纪城市规划思想主要受到基督教和封建制度的影响。

基督教对城市规划产生了一定影响,城市建有大教堂和修道院,它们成为城市的精神中心。

封建制度下的城市规划主要以城堡和城墙为中心,城市设有市场、商会和行会,以满足农民和工匠的需求。

这一时期的城市规划强调社区的功能和安全性。

近代城市规划思想主要在欧洲发展起来,特别是在工业化和城市化进程中。

城市规划开始采用科学的方法和理论,如城市美学和卫生学等。

工业革命带来了城市的快速扩张和人口的增长,城市规划开始关注交通、住房和环境等问题。

科学家和城市规划师开始提出城市改造和再开发的方案,以提高城市的功能和质量。

现代城市规划思想主要是在20世纪初形成的,特别是在美国和欧洲。

城市规划开始注重社会公平和可持续发展,强调人们的参与和民主决策。

现代城市规划倡导多功能城市,注重城市景观的保护和发展,同时也关注住房、教育和文化等社会问题。

总结起来,城市规划思想史纲展示了城市规划在不同历史时期的发展和变化。

从古代的城市布局到近代的科学规划,再到现代的人本主义和可持续发展,城市规划逐渐成为一个重要的学科和实践领域。

城市规划的目标是打造宜居、可持续和具有社会公平的城市,以满足人们的需求和提高生活质量。

中外城市规划思想的发展进程及相互影响【摘要】:千年历史,城市建设从无到有,经过各种思想的演变和方式的改革。

中西方因在文化和传统上的差异,形成了不同的城市规划思想,自成体系。

当代社会高速发展,全球化发展迅速,中西方联系越来越紧密,城市规划思想也在相互影响中向着更加自然和和谐方面发展。

【关键词】:中西方城市规划思想发展影响一、中国古代城市规划思想(一)中国古代城市规划思想发展考古证实,我国古代最早的城市距今约有3500年的历史。

虽然至今尚未发现有专门论述规划和建设城市的中国古代书籍,但有许多理论和学说散见在政治、伦理和经史书籍中。

几千年来,伴随着不同的社会和政治背景,中国古代城市规划思想几经演变。

西周是我们奴隶制社会发展的重要时代,形式了完整的社会等级制度和宗教法礼关系,对城市建设制度也有严格的规则。

《周礼·考工记》记载了周代王城建设的空间布局:“匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市。

市朝一夫”。

因此,周代被认为是我国古代城市规划思想最早形成的时代,《周礼·考工记》的“营国”制度对中国古代城市规划实践活动产生着深远的影响。

东周的春秋战国时期是从奴隶制向封建制过渡时期,也是中国古代社会及文明发展的十分重要的时期。

各种学术思想如儒家、道家、法家等都是在这个时期形成并传承后世。

学术思想的百家争鸣,商业的发达,战争的频繁以及筑城与攻守技术的发展,形成了当时城市建设的高潮。

因此,东周是我国古代城市规划思想的多元化时代。

既有与一脉相承的儒家思想,维护传统的社会等级和宗教礼法,表现为城市形制的皇权至上理念;也有以管子为代表的变革思想,在城市建设上提出:“高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省”,强调“因天材,就地利,故城廓不必中规矩,道路不必中准绳”自然至上理念,从思想上打破了《周礼》单一模式的束缚。

到了西汉的武帝时代,开始“废黜百家,独尊儒术”,因为儒家提倡的礼制思想最有利于巩固皇权统治。

1、现代城市规划产生的理论渊源(空想社会主义——英国关于城市卫生和工人住房的立法——巴黎改建——城市美化运动——公司城)理论渊源:1、空想社会主义莫尔—“乌托邦”;欧文—“新协和村”;傅立叶—“法郎吉”;康帕内拉—“太阳城”。

2、英国关于城市卫生和工人住房的立法1833年英国成立委员会专门调查疾病的原因,1842年通过了《关于英国工人阶级卫生条件的报告》,1844年成立了英国皇家工人金额及住房委员会,1848年通过了《公共卫生法》, 1890年颁布“工人住房法”。

3、巴黎改建1853年欧斯曼为巴黎的行政长官对巴黎进行了全面的改建。

•1)、完成巴黎的“大十字”干道和两个环形路。

•2)、市中心的改建,以卢浮宫、宫前广场、协和广场、雄狮凯旋门一代最为突出。

•3)、美化巴黎面貌,对道路宽度和沿路建筑物的高度都规定了比例,屋顶坡度也有定制。

•4)、建设两种绿地:一种是塞纳河畔的滨河绿地,一种是宽阔的花园式林荫大道。

•5)、巴黎改建把市中心分散成几个区中心,在当时是独一无二的,适应了因城市结构变化而产生的分区要求。

•6)、市政设施上有重大成就。

4、城市美化运动定义:城市美化运动主要指19世纪末,20世纪初,欧美许多城市针对日益加速的郊区化倾向,为恢复城市中心的良好环境和吸引力而进行的城市“景观改造运动”。

前奏:1850年末开始的公园运动。

开始:是以伯恩海姆所做的“芝加哥规划”为开始。

城市美化运动中做出最重要贡献的是F.L.Olmsterd,他于1859年设计了第一个现代意义上的城市开敞空间纽约中央公园。

核心思想:恢复城市中失去的视觉秩序和和谐之美,采用古典主义加巴洛克的风格手法设计城市。

意义:城市美化运动的目的是期望通过创造一种新的物质空间形象和秩序,以恢复城市中由于工业化的破坏性发展而失去的视觉美与和谐生活,来创造或改进社会的生存环境。

然而这个活动的局限性是很明显的,很少从居民福利出发,很少考虑在根本上改善布局的性质,它并未给予城市整体以良好的居住和工作环境。