时程分析加速度最大值与水平地震影响系数最大值

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:2

一、结构抗震性能设计总述目前,我们国家采用的是“三水准,两阶段”的抗震设计方法。

“三水准”是抗震设防目标,具体就是小震不坏、中震可修、大震不倒。

“两阶段”是设计方法,第一阶段是小震作用效应下的构件承载能力和结构弹性变形计算,此阶段设计可以保证结构满足第一水准“小震不坏”的抗震设防要求;第二阶段是验算结构在大震作用下的弹塑性变形,此阶段设计可以保证结构满足第三水准“大震不坏”的抗震设防要求。

然而,对于大多数结构,只是仅仅进行了第一阶段设计,通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。

至于第二水准“中震可修”的抗震设防目标要求,在以前的设计中也很少提及,为了检验按照多遇地震(考虑强柱弱梁、强剪弱弯)设计的结构能否达到中震可修的目标,因此,新的《抗震设计规范2010版》和《高规2010版》都对结构在设防烈度地震下提出了性能目标,并具有可操作性。

《住建部关于印发超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点的通知》(建质[2010]109号)具体规定了复杂结构和超限结构的范围,其中第一章第二条列出了超限高层建筑工程的范围。

对于这些复杂和超限结构,超限审查专家委员会根据《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的具体要求并结合结构方案的实际情况提出与之相适应的结构抗震性能目标,然后,设计者采取相应的措施来保证既定的抗震性能目标。

其中,中震弹性和中震不屈服是两个最常见的性能化设计目标。

《高规2010版》将结构的抗震性能目标分为A 、B 、C 、D 四个等级,然后用1、2、3、4、5五个结构抗震性能水准去量化和判别四个等级的抗震性能目标。

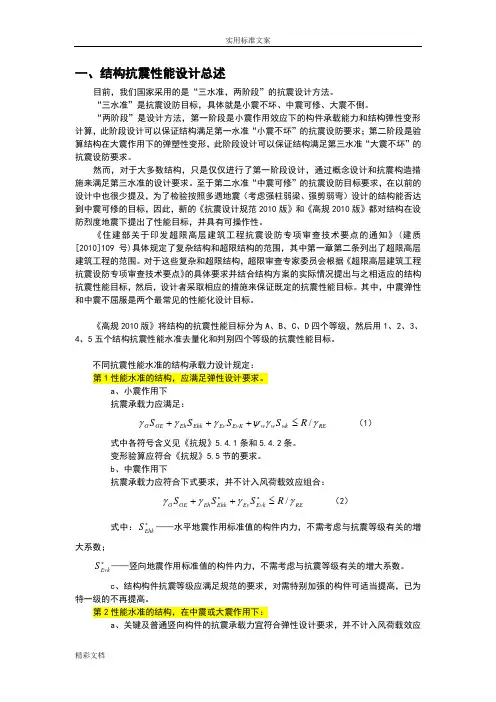

不同抗震性能水准的结构承载力设计规定: 第1性能水准的结构,应满足弹性设计要求。

a 、小震作用下抗震承载力应满足:RE wk w w EvK Ev Ehk Eh G E G R S S S S γγψγγγ/≤+++ (1)式中各符号含义见《抗规》5.4.1条和5.4.2条。

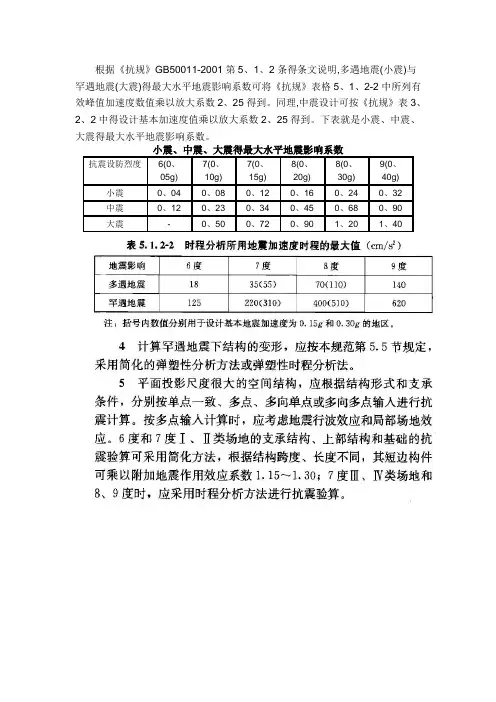

根据《抗规》GB50011-2001第5、1、2条得条文说明,多遇地震(小震)与罕遇地震(大震)得最大水平地震影响系数可将《抗规》表格5、1、2-2中所列有效峰值加速度数值乘以放大系数2、25得到。

同理,中震设计可按《抗规》表3、2、2中得设计基本加速度值乘以放大系数2、25得到。

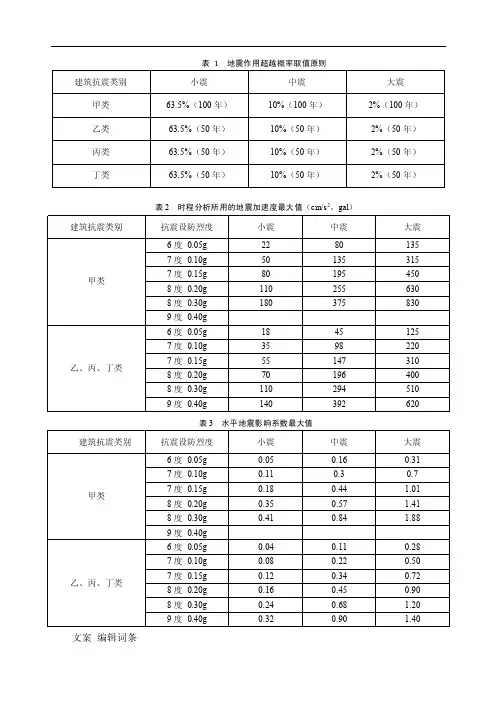

下表就是小震、中震、大震得最大水平地震影响系数。

抗震设防烈度6(0、05g) 7(0、10g)7(0、15g)8(0、20g)8(0、30g)9(0、40g)小震0、04 0、08 0、12 0、16 0、24 0、32 中震0、12 0、23 0、34 0、45 0、68 0、90 大震- 0、50 0、72 0、90 1、20 1、40midas中如何结合建筑抗震规范进行桥梁得地震时程分析?由于目前建筑抗震规范对于时程分析采用得最大加速度有了硬性得规定,因此首先就就是要将时程得地震波比如简单得elcentro波进行系数调整,根据抗震规范5、1、2、2表中得规定,将、Elcentro得最大峰值与5、1、2、2规定得最大值进行比较得到修正系数,(需要注意得就是midas时程函数定义里面得Elcentro给出得相对得值即多少倍得g,比如0、3559g,则系数为35/(0、3559*9、806*100)=0、1,注意选择得就是无量刚加速度),填写到放大系数里面,点击生成地震反映谱,函数值就就是所需要得一条曲线得a谱,不需要再除以g了(规范P232“其平均地震影响曲线与振型分解反应谱法所用得地震影响系数曲线相比,在各个周期点上相差不大于20%”这里得地震影响曲线就就是将加速度谱转化得到得规范谱)。

按照规范需要两条实际一条人工模拟曲线,将得到得地震反映谱曲线(三条)进行数据拟与分析(可采用平均或者SRSS)与实际场地采用得规范规定得a谱进行比较,保证在各个周期点上相差不大于20%,人工波得选择一般就是对于特大桥梁或者重要桥梁进行现场得试验后得到一定得模拟曲线,一般桥梁搞几条波就够了不要人工模拟。

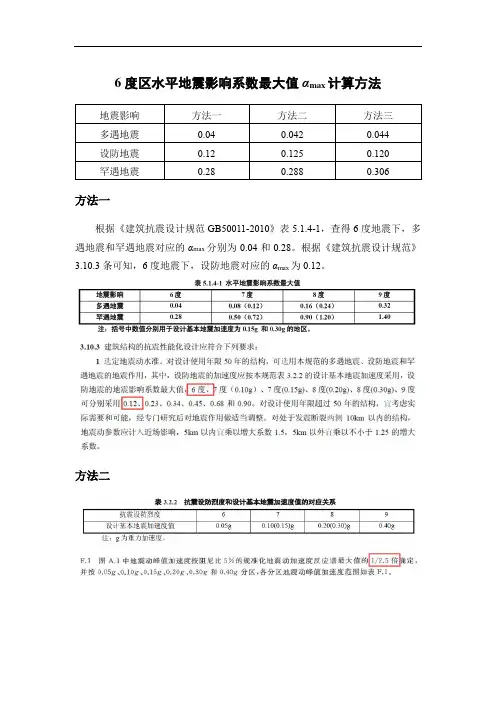

6度区水平地震影响系数最大值αmax计算方法方法一根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010》表5.1.4-1,查得6度地震下,多遇地震和罕遇地震对应的αmax分别为0.04和0.28。

根据《建筑抗震设计规范》3.10.3条可知,6度地震下,设防地震对应的αmax为0.12。

方法二根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010》表3.2.2可知,抗震设防烈度为6度时,其对应的设计基本地震加速度值为0.05g,根据《中国地震动参数区划图GB18306-2015》附录F.1条,推导中震作用下αmax=0.05×2.5=0.125。

根据《中国地震动参数区划图GB18306-2015》第6.2.1条“多遇地震动峰值加速度宜按不低于基本地震动峰值加速度1/3倍确定”可知,多遇地震下αmax≥0.125/3=0.042。

根据《中国地震动参数区划图GB18306-2015》第6.2.2条“罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动峰值加速度 1.6~2.3倍确定”,罕遇地震下αmax=(1.6~2.3)×0.125=0.2~0.288。

方法三根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010》表3.2.2可知,抗震设防烈度为6度时,其对应的设计基本地震加速度值为0.05g,其中g=9.8 m/s2=980 cm/s2,计算可知设防地震加速度时程最大值=0.05×980=49 cm/s2。

根据《建筑抗震设计规范GB50011-2010》表5.1.2-2,6度多遇地震和罕遇地震时程分析所用地震加速度时程的最大值分别为18 cm/s2和125 cm/s2。

根据《中国地震动参数区划图GB18306-2015》附录F.1条,推导6度中震作用下αmax=0.05×2.5=0.125(方法二)。

根据相应比例关系可推导出6度多遇地震αmax=(18/49)×0.125=0.046,罕遇地震αmax=(125/49)×0.125=0.319。

比方说所有的7度多遇都是0.10g。

这里没有一点调整和变化吗?还有,为什么总以g为单位?g这里是指的什么?是重力加速度9.8m/s^2吗?0.10g换算成标准单位就是0.98m/s^2?为什么不直接用0.98m/s^2表示?这是一个很有意思的问题,仔细说起来可以追溯到很早。

一、由烈度给出地震加速度??????90年(包括之前)我们国家有《地震烈度区划图》,把我国按地震烈度进行了区划,就有了7度、8度和9度区,但是我们在设计时在进行动力分析时要用到地震加速度,怎么办?当时给出了对应关系:7度0.10g,8度0.20g,9度0.40g。

二、由地震加速度给出地震烈度??????2001年我们国家出了一个《地震动参数区划图》,即按地震动参数(地震加速度、特征周期)对我国的地震影响进行了区划,建议不再采用地震烈度区划,而且地震加速度是给出了这几个档:0.05g、0.10g、0.15g、0.20g、0.30g和0.40g。

并建议采用烈度的概念要转变为地震加速度概念。

原话是这样的:“附录D (提示的附录)——关于地震基本烈度向地震动参数过渡的说明? 本标准直接采用地震动参数(地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期),不再采用地震基本烈度。

现行有关技术标准中涉及地震基本烈度概念的,应逐步修正。

在技术标准等尚未修订(包括局部修订)前,可以参照下述方法确定:?????a)??抗震设计验算直接采用本标准提供的地震动参数;?????b) 当涉及地基处理、构造措施或其他防震减灾措施时,地震基本烈度数值可由本标准查取地震动峰值加速度并按表D1确定,也可根据需要做更细致划分。

因此新的抗规就有了下面的7度0.10g、7度0.15g(俗称7度半)、8度0.20g、8度0.30g(俗称8度半)。

??三、g就是9.8m/s^2,这是毫无疑问的,但是为什么不用国际标准单位,这也是人为的习惯因素吧。

另外用的较多的还有gal(伽)这个概念,1g=1000gal看来jetlee朋友是初步涉足工程抗震的新兵。

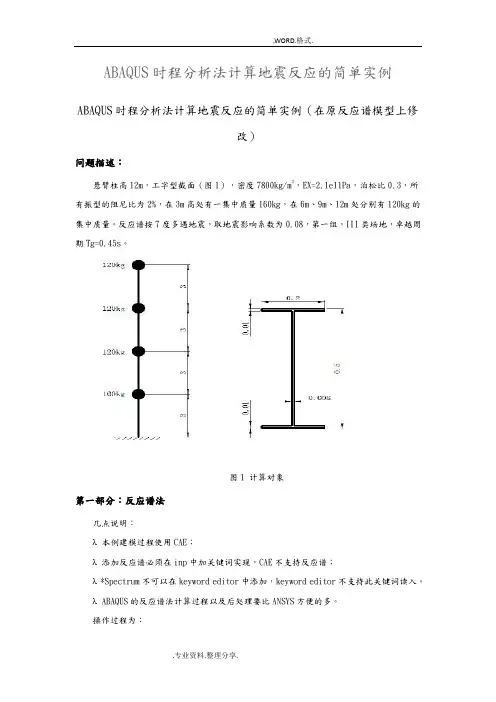

ABAQUS时程分析法计算地震反应的简单实例ABAQUS时程分析法计算地震反应的简单实例(在原反应谱模型上修改)问题描述:悬臂柱高12m,工字型截面(图1),密度7800kg/m3,EX=2.1e11Pa,泊松比0.3,所有振型的阻尼比为2%,在3m高处有一集中质量160kg,在6m、9m、12m处分别有120kg的集中质量。

反应谱按7度多遇地震,取地震影响系数为0.08,第一组,III类场地,卓越周期Tg=0.45s。

图1 计算对象第一部分:反应谱法几点说明:λ本例建模过程使用CAE;λ添加反应谱必须在inp中加关键词实现,CAE不支持反应谱;λ*Spectrum不可以在keyword editor中添加,keyword editor不支持此关键词读入。

λ ABAQUS的反应谱法计算过程以及后处理要比ANSYS方便的多。

操作过程为:(1)打开ABAQUS/CAE,点击create model database。

(2)进入Part模块,点击create part,命名为column,3D、deformation、wire。

continue(3) Create lines,在分别输入0,0回车;0,3回车;0,6回车;0,9回车;0,12回车。

(4)进入property模块,create material,name:steel,general-->>density,mass density:7800mechanical-->>elasticity-->>elastic,young‘s modulus:2.1e11,poisson’s ratio:0.3.(5) Create section,name:Section-1,category:beam,type:beam,Continuecreate profile, name: Profile-1, shape:I,按图1尺寸输入界面尺寸,ok。

整体结构及单构件的竖向地震作⽤计算刘孝国中国建筑科学研究院有限公司北京构⼒科技有限公司北京 100013[摘要] 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)(以下简称“抗规”)及《⾼层建筑混凝⼟结构技术规程》JGJ3-2010(以下简称“⾼规”)等规范对于⾼烈度区的⼤跨度结构、⼤悬臂结构、转换结构及连体结构等,需要进⾏结构竖向地震作⽤分析,两本规范提供了三种计算竖向地震的⽅法,底部轴⼒法简化算法、反应谱分析⽅法及等效静⼒法。

采⽤反应谱法进⾏竖向地震作⽤分析,计算的结构楼层竖向地震作⽤标准值需要满⾜规范的底线值,不满⾜时需要进⾏地震作⽤内⼒调整。

采⽤三种不同的竖向地震分析⽅法,对⽐简单⼤悬臂框架结构整体计算结果及构件内⼒结果,不同计算⽅法有较⼤差异。

使⽤PKPM软件进⾏竖向地震作⽤分析时,可通过对局部⼤悬臂、⼤跨度构件单独定义属性为竖向地震构件,对结构局部构件实现竖向地震的分析及考虑。

[关键词] 竖向地震;底部轴⼒法;反应谱分析;等效静⼒法;局部构件;0引⾔结构设计中会遇到⼀些⾼烈度区的⾼层结构、⼤跨度结构及⼤悬臂结构等,按规范要求,这类结构需要进⾏竖向地震作⽤计算,抗规和⾼规均提出了详细要求。

但在竖向地震作⽤计算时,通常由于两本规范要求不同及不同的竖向地震计算⽅法导致内⼒计算结果差异⼤等原因,存在各种疑难细节问题。

本⽂结合两本规范对竖向地震计算的要求,介绍规范具体细节⽅⾯的差异,结合设计中常⽤的PKPM结构设计软件,阐释软件中如何实现对结构及单构件的竖向地震作⽤的计算,并介绍不同的竖向地震作⽤分析⽅法对结构整体及某些构件内⼒的影响。

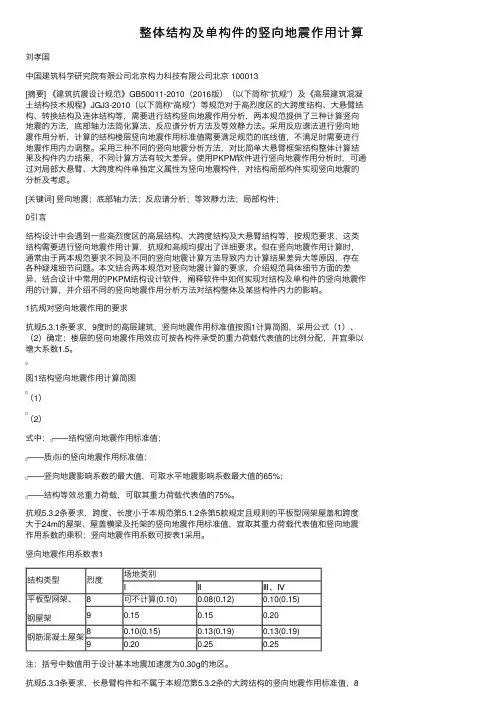

1抗规对竖向地震作⽤的要求抗规5.3.1条要求,9度时的⾼层建筑,竖向地震作⽤标准值按图1计算简图,采⽤公式(1)、(2)确定;楼层的竖向地震作⽤效应可按各构件承受的重⼒荷载代表值的⽐例分配,并宜乘以增⼤系数1.5。

图1结构竖向地震作⽤计算简图(1)(2)式中:——结构竖向地震作⽤标准值;——质点i的竖向地震作⽤标准值;——竖向地震影响系数的最⼤值,可取⽔平地震影响系数最⼤值的65%;——结构等效总重⼒荷载,可取其重⼒荷载代表值的75%。

地震波的选取方法2010-10-20 22:32:00| 分类:默认分类|举报|字号订阅建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。

频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。

这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。

特征周期Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。

加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表5.1.2-2采用。

地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。

持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。

持时Td的定义可分为两大类,一类是以地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*amax之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。

不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般持续时间取结构基本周期的5~10倍。

说明:有效峰值加速度EPA=Sa/2.5 (1)有效峰值速度EPV=Sv/2.5 (2)特征周期Tg = 2π*EPV/EPA (3)1978年美国ATC-3规范中将阻尼比为5%的加速度反应谱取周期为0.1-0.5秒之间的值平为Sa,将阻尼比为5%的速度反应谱取周期为0.5-2秒之间的值平均为Sv(或取1s附近的平均速度反应谱),上面公式中常数2.5为0.05组尼比加速度反应谱的平均放大系数。

上述方法使用的是将频段固定的方法来求EPA和EPV,1990年的《中国地震烈度区划图》采用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。

电力设施抗震设计规范GB 50260—1996关于发布国家标准《电力设施抗震设计规范》的通知建标[1996]528号根据国家计委计综(1984)305号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同制订的《电力设施抗震设计规范》已经有关部门会审,现批准《电力设施抗震设计规范》GB 50260—1996为强制性国家标准,自一九九七年三月一日起施行。

本标准由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力工业部西北电力设计院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九六年九月二日主要符号作用和作用效应F EK——结构总水平地震作用标准值G eq——结构(设备)等效总重力荷载代表值S——地震作用效应(弯矩、轴向力、剪力、应力和变形)或它与其他荷载效应的基本组合M——弯矩N——轴向力抗力和材料性能R——结构(设备)构件承载力设计值K——结构(设备)构件的刚度σtot——地震作用和其他荷载产生的总应力σv——设备或材料的破坏应力几何参数H o——电气设施体系重心高度I c——截面惯性矩d c——瓷套管胶装部位外径h c——瓷套管与法兰胶装高度t e——法兰与瓷套管之间的间隙距离计算系数ζ——结构系数γRE——承载力抗震调整系数X ji——j振型i质点的X方向相对水平位移Y ji——j振型i质点的Y方向相对水平位移α——水平地震影响系数αmax——水平地震影响系数最大值μ——场地指数μg——平均剪切模量对场地指数的贡献系数μd——覆盖土层厚度对场地指数的贡献系数其他a——地面运动的时程水平加速度T——体系(结构)自振周期ω——体系(结构)自振圆频率第一章总则第1.0.1条为在电力设施的工程设计中,贯彻执行地震工作“以预防为主”的方针,使电力设施经抗震设防后,减轻地震破坏,最大限度地减少人员伤亡和经济损失,制定本规范。

第1.0.2条本规范适用于抗震设防烈度6度至9度地区的新建和扩建的下列电力设施的抗震设计:一、单机容量为12MW至600MW火力发电厂的电力设施。

《建筑结构抗倒塌设计规范》第五章建筑结构抗地震倒塌设计修改稿202001075 建筑结构抗地震倒塌设计5.1 一般规定5.1.1极罕遇地震抗倒塌设计、地震倒塌风险分析和其它必要情况下,可按本章进行抗地震倒塌设计。

【5.1.1】按国家现行有关标准进行抗震设计的建筑结构,应能达到罕遇地震作用下不发生倒塌的抗震设防目标。

第五代地震区划图给出了极罕遇地震相关规定,本章的规定是对国家现行标准的补充。

5.1.2抗震设防的建筑结构应按国家现行有关标准进行抗震设计,并建议采用下列设计原则:1 避开发震主断裂带;2 避开地质灾害影响区域;3 采取有效的抗震、隔震措施;4 采用消能减震装置;5 减小结构自重及非结构构件的重量。

【5.1.2】地震及地震引发的地质灾害是不可避免的自然灾害,建筑选址避开发震主断裂带及地质灾害影响区域,可以有效避免地震引起的建筑倒塌。

隔震可以减小主体结构的地震作用,消能减震可以减小地震作用输入到结构构件上的能量。

减小结构自重及非结构构件的重量,可以减小结构的地震作用,减轻非结构构件的破坏。

5.1.3 抗震设防的建筑结构在地震作用下其结构构件应有合理的屈服次序。

【5.1.3】地震作用下结构构件合理的屈服次序对于结构抗地震倒塌十分重要,所谓“合理的屈服次序”是指先屈服的构件应为消能构件,比其他构件具有更大的弹塑性变形能力和消能能力,且重要性程度相对较低的构件,该类构件屈服不致引起结构倒塌。

一般而言,首先屈服的构件应为弯曲破坏的水平构件及消能构件,然后是支撑杆件、普通竖向构件,最后才是关键竖向构件。

5.1.4 非结构构件的布置及其与主体结构之间的连接构造,不应影响地震作用下主体结构预期的屈服耗能机制。

【5.1.4】如钢筋混凝土框架结构的窗间墙采用砌体墙,且砌体墙与主体结构连接不当时,框架柱在窗高范围内易发生极短柱的剪切破坏,不能形成预期的弯曲屈服耗能机制;装配式混凝土建筑中部分非结构构件与主体结构均采用普通钢筋混凝土预制,且连接未采用合理的构造措施,会改变主体结构屈服耗能机制。

表1 地震作用超越概率取值原则表2 时程分析所用的地震加速度最大值(cm/s2,gal)表3 水平地震影响系数最大值文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。

文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程,多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。

基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。

在中国古代,文案亦作" 文按"。

公文案卷。

《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事,但以文案为务。

"《晋书·桓温传》:"机务不可停废,常行文按宜为限日。

" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆,愁眉拽不开。

"《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。

"《花月痕》第五一回:" 荷生觉得自己是替他掌文案。

"旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚,其地位比一般属吏高。

《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈,这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这阮财富带回衙门去,要文案给他补一份状子。

"文案音译文案英文:copywriter、copy、copywriting文案拼音:wén àn现代文案的概念:文案来源于广告行业,是"广告文案"的简称,由copy writer翻译而来。

关于结构基底剪力的问题在抗震审查中,经常将大震弹塑性与小震弹性基底剪力比值是否为3~5倍作为弹塑性分析结果的评价标准.这种评价标准主要基于两个前提条件,一是罕遇地震作用下结构刚度退化,大震弹塑性基底剪力小于大震弹性基底剪力,二是大震弹性和小震弹性基底剪力比值为6倍左右.1同一地震动大震弹塑性基底剪力一定小于大震弹性基底剪力吗?罕遇地震作用下,结构中部分构件进入塑性耗能阶段,可以吸收一部分能量,等同于提供给结构附加的阻尼比,导致地震作用减小.另一方面结构刚度退化以后,周期增加,也会导致地震作用减小.这两条如果从反应谱上进行分析则非常容易理解,阻尼比增加或者周期增加都会导致地震作用减小,但是对于时程分析而言,每一条地震波又有其特殊性,在一些工程中偶尔会出现弹塑性基底剪力大于弹性基底剪力的情况.文献[1]分析,当地震波能量谱在某个周期段内变化剧烈,而结构主要周期位于该周期段内,结构周期增加导致结构总输入能迅速增加,而结构承载力较高,变形以弹性变形为主,塑性耗能较少,会导致弹塑性基底剪力大于弹性基底剪力.文献[2]、[3]认为结构进入塑性以后,如果结构前几阶振型中某一阶振型的周期所对应的地震影响系数有比较明显的增加(图1),即结构的基本周期与地震波的主要成分重合或接近时,会引起结构的共振,导致弹塑性基底剪力大于弹性基底剪力.图1结构基本周期与地震波反应谱2大震弹性和小震弹性的基底剪力之比是6倍么?大震弹性和小震弹性基底剪力的比值不恒定为6倍,而是与设防烈度有关系.如果结构在大震作用下完全保持弹性,则大震与小震基底剪力之比应该与抗规表4.1.2-2中罕遇地震与多遇地震峰值加速度比值相同.对于6度、7度、7度半、8度、8度半和9度,大震和小震基底剪力之比分别为6.94,6.29,5.64,5.71,4.64,4.43.设防烈度越高,该比值越小.大震弹塑性和大震弹性基底剪力比值影响因素?本文不重点讨论第1节中所述特别地震波的特殊现象,重点讨论一些共性的规律.01设防烈度的影响一般认为,弹塑性和弹性基底剪力相比,降低的幅度跟结构的刚度退化有直接关系,即刚度退化越多,则基底剪力降低的越多.而结构的损伤情况一般跟设防烈度有很大关系,设防烈度高的地区相较设防烈度低的地区,结构损伤会更严重.因而高烈度地区大震弹塑性与大震弹性基底剪力的比值相较于低烈度地区会偏小.而结构的损伤情况一般跟设防烈度有很大关系,设防烈度高的地区相较设防烈度低的地区,结构损伤会更严重.图2、图3为某6度区和8度半区域剪力墙结构损伤图,6度时,大部分连梁处于无损坏或轻微损坏状态,仅2%连梁达到中等损坏以上.而8度半时,中度损坏以上的比例则达到69%.(a)混凝土损伤(b)墙梁损伤程度统计图26度区剪力墙结构(a)混凝土损伤(b)墙梁损伤程度统计图38度半区域某剪力墙结构根据以往项目的统计结果,大震弹塑性与大震弹性基底剪力之比,6度区一般为80%左右,7度区一般为70%左右,8度区一般为50%左右,8度半区域则可能低于50%;个别地震波计算结果与此可能略有出入,在上述数值基础上可能有10%的浮动范围.按照该平均值计算大震弹塑性与小震弹性基底剪力之比,则对应不同的设防烈度,6度区为5.55,7度区为4.40,8度区为2.855,8度半区为2.32.02建筑物高度的影响图4规范反应谱地震影响系数曲线如图4所示,若假定结构破坏程度相同,则周期变化的程度也相同.对于基本周期位于速度控制区(Tg <T<5Tg)的结构,其地震作用减小的程度明显大于基本周期处于位移控制区的结构(T>5Tg).即便同处于速度控制区,随着周期增加,地震影响系数曲线逐渐变得平缓.因而结构进入弹塑性以后,基底剪力降低幅度变小.高层建筑结构的基本周期与建筑物高度一般呈正比关系.假定结构楼层数为n,结构基本周期与楼层数n的较佳幅值区间如下式所示:假设有10层、30层和60层的剪力墙结构,结构基本周期分别为0.6s,2s,3.5s,Tg=0.45s,=0.5g,假定结构损伤程度相同,结构进入弹塑性后基本周期增加20%,并且结构第一振型对应的基底剪力起控制作用,根据周期与地震影响系数的对应关系,则弹塑性基底剪力分别降低为弹性基底剪力的84.9%,88.8%和93.5%.因而在其它条件相同的前提下,建筑物高度越高,则弹塑性基底剪力与弹性基底剪力的比值越大.4结论通过上文的一些分析,我们应该可以得出如下结论:(1)大震弹塑性与小震弹性基底剪力之比满足3~5倍不是放之四海而皆准的普适规律.一方面由于地震波的特殊性,可能存在大震弹塑性的基底剪力小于大震弹性的基底剪力的现象.另一方面大震弹性和小震弹性的基底剪力之比对于不同的设防烈度有不同的数值.随着设防烈度的增加,该比值不断减小.如果建筑物位于6度区,大震弹塑性和小震弹性基底剪力之比可能大于5;如果建筑物位于8度以上烈度区,则该比值可能小于3;(2)相较于关心大震弹塑性和小震弹性基底剪力的比值,大震弹塑性和大震弹性基底剪力比值更有意义(尽管二者本质上是统一的),可以将该比值作为结构整体刚度退化程度的量度.一般情况下,建筑物所在地区设防烈度越高,结构损伤越强,整体刚度退化程度越大.(3)本文中所述的大震弹塑性、大震弹性和小震弹性基底剪力的对比,都是在相同地震波前提下的对比.除此以外,对比时最好能够采用相同的模型、相同的分析方法、相同的阻尼模型等,避免因为这些因素造成结果的差异.如果采用振型叠加法进行弹性时程分析(小震/大震),要特别注意计算足够多的振型数,避免基底剪力丢失.。

地震波的选取方法建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的5.1.2条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。

频谱特性可用地震影响系数曲线表征,依据所处的场地类别和设计地震分组确定。

这句话的含义是选择的实际地震波所处场地的设计分组(震中距离、震级大小)和场地类别(场地条件)应与要分析的结构物所处场地的相同,简单的说两者的特征周期Tg值应接近或相同。

特征周期Tg值的计算方法见下面公式(1)、(2)、(3)。

加速度有效峰值按建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)中的表5.1.2-2采用。

地震波的加速度有效峰值的计算方法见下面公式(1)及下面说明。

持续时间的概念不是指地震波数据中总的时间长度。

持时T d 的定义可分为两大类,一类是以地震动幅值的绝对值来定义的绝对持时,即指地震地面加速度值大于某值的时间总和,即绝对值|a(t)|>k*g的时间总和,k常取为0.05;另一类为以相对值定义的相对持时,即最先与最后一个k*a max 之间的时段长度,k一般取0.3~0.5。

不论实际的强震记录还是人工模拟波形,一般说明:特征周期 Tg = 2π用了不固定频段的方法分析各条反应谱确定其相应的平台频段。

具体做法是:在对数坐标系中同时做出绝对加速度反应谱和拟速度反应谱,找出加速度反应谱平台段的起始周期T0和结束周期T1,然后在拟速度反应谱上选定平台段,其起始周期为T1(即加速度反应谱平台段的结束周期T1),结束周期为T2,将加速度反应谱在T0至T1之间的谱值求平均得Sa,拟速度反应谱在T1至T2之间的谱值求平均得Sv,加速度反应谱和拟速度反应谱在平台段的放大系数采用2.5,按公式(1)、(2)、(3)求得EPA、EPV、Tg。

在MIDAS程序中提供将地震波转换为绝对加速度反应谱和拟速度反应谱的功能(工具>地震波数据生成器,生成后保存为SGS文件),用户可利用保存的SGS文件(文本格式文件)根据上面所述方法计算Sv、Sa、Tg。

之宇文皓月创作根据《抗规》GB50011-2001第5.1.2条的条文说明,多遇地震(小震)和罕遇地震(大震)的最大水平地震影响系数可将《抗规》表格5.1.2-2中所列有效峰值加速度数值乘以放大系数2.25得到。

同理,中震设计可按《抗规》表3.2.2中的设计基本加速度值乘以放大系数2.25得到。

下表是小震、中震、大震的最大水平地震影响系数。

小震、中震、大震的最大水平地震影响系数midas中如何结合建筑抗震规范进行桥梁的地震时程分析?由于目前建筑抗震规范对于时程分析采取的最大加速度有了硬性的规定,因此首先就是要将时程的地震波比方简单的elcentro波进行系数调整,根据抗震规范 5.1.2.2表中的规定,将. Elcentro的最大峰值与5.1.2.2规定的最大值进行比较得到修正系数,(需要注意的是midas时程函数定义里面的Elcentro给出的相对的值即多少倍的g,比方0.3559g,则系数为35/(0.3559*9.806*100)=0.1,注意选择的是无量刚加速度),填写到放大系数里面,点击生成地震反映谱,函数值就是所需要的一条曲线的a谱,不需要再除以g了(规范P232“其平均地震影响曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在各个周期点上相差不大于20%”这里的地震影响曲线就是将加速度谱转化得到的规范谱)。

依照规范需要两条实际一条人工模拟曲线,将得到的地震反映谱曲线(三条)进行数据拟和分析(可采取平均或者SRSS)与实际场地采取的规范规定的a谱进行比较,包管在各个周期点上相差不大于20%,人工波的选择一般是对于特大桥梁或者重要桥梁进行现场的试验后得到一定的模拟曲线,一般桥梁搞几条波就够了不要人工模拟。

开始错误的以为直接将地震波简单处理与a普比较,实际这里的地面运动的加速度波只是一个自由度体系的反应,而a谱则是多个自由度体系经过一系列的分析处理而得到的,因此必须将地震波进行转换,幸好有了midas的转换工具可以直接生成,否则要自己编写傅立叶转换程序了。

根据《抗规》GB50011-2001第条的条文说明,多遇地震(小震)和罕遇地震(大震)的最大水平地震影响系数可将《抗规》表格中所列有效峰值加速度数值乘以放大系数得到。

同理,中震设计可按《抗规》表中的设计基本加速度值乘以放大系数得到。

下表是小震、中震、大震的最大水平地震影响系数。

小震、中震、大震的最大水平地震影响系数抗震设防烈度677889小震中震大震-midas中如何结合建筑抗震规范进行桥梁的地震时程分析由于目前建筑抗震规范对于时程分析采用的最大加速度有了硬性的规定,因此首先就是要将时程的地震波比如简单的elcentro波进行系数调整,根据抗震规范表中的规定,将. Elcentro的最大峰值与规定的最大值进行比较得到修正系数,(需要注意的是midas时程函数定义里面的Elcentro给出的相对的值即多少倍的g,比如,则系数为35/(**100)=,注意选择的是无量刚加速度),填写到放大系数里面,点击生成地震反映谱,函数值就是所需要的一条曲线的a谱,不需要再除以g了(规范P232“其平均地震影响曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在各个周期点上相差不大于20%”这里的地震影响曲线就是将加速度谱转化得到的规范谱)。

按照规范需要两条实际一条人工模拟曲线,将得到的地震反映谱曲线(三条)进行数据拟和分析(可采用平均或者SRSS)与实际场地采用的规范规定的a谱进行比较,保证在各个周期点上相差不大于20%,人工波的选择一般是对于特大桥梁或者重要桥梁进行现场的试验后得到一定的模拟曲线,一般桥梁搞几条波就够了不要人工模拟。

开始错误的以为直接将地震波简单处理与a普比较,实际这里的地面运动的加速度波只是一个自由度体系的反应,而a谱则是多个自由度体系经过一系列的分析处理而得到的,因此必须将地震波进行转换,幸好有了midas的转换工具可以直接生成,不然要自己编写傅立叶转换程序了。

注意理解公式各项的意思。

六、时程分析法(一)选取地震加速度时程曲线建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)的条文说明中规定,正确选择输入的地震加速度时程曲线,要满足地震动三要素的要求,即频谱特性、有效峰值和持续时间要符合规定。

建筑结构丨超限报告写法详细解读,终于不再为写报告发愁了!展开全文1 报告的名称报告名称应为《×× 工程超限设计的可行性论证报告》(见住房和城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(以下简称《超限专项审查技术要点》)第六条(二)款)或《×× 工程超限设计的送审报告》,不应称为《×× 工程超限设计的审查报告》。

笔者审查过的报告名称多数都称为《审查报告》,只有少数称为《可行性论证报告》或《送审报告》,汉语里凡带“审”的词,如审查、审核、审定、审校、审理、审批、审判等都是对第三方的,不是对自己的。

《送审报告》的意思是送给第三方审查的报告,因此笔者认为称《送审报告》是可以的。

2 报告的文本不应太长,也不应太简略超限工程的可行性论证报告应按照《超限专项审查技术要点》的要求编写。

报告不应太长,页数不应太多(有的长达 100 ~ 200 页),字体不要太大(以小四号为宜),A4(A3)纸每页宜为30 行以上,有的报告字体为四号字,每页只有 20 行,使页数大增。

如只需写出本工程超限的内容,没有超限的指标不需要写,很多报告都按《超限专项审查技术要点》的附录一~附录四及各省(市、自治区)的《超限高层建筑工程抗震设防界定标准》罗列了几十项指标,再在各项指标后面写“是”或“否”或打√,增加报告的页数、浪费纸张,也浪费审查专家的时间,实在没有必要(犹如医院的健康体检表,如医院只会写明某人有高血压、糖尿病,而不会写没有肝癌、没有肺癌、没有肠癌、没有……)。

有的报告又写得太简略,内容不全。

3 报告的文本不需要精装报告的文本普通装订即可,不需要精装,用普通白纸即可,没有必要用太厚的纸(如铜板纸),太厚的纸加上精装翻页困难(会自动闭合),翻阅不便,会浪费成本。

4 应写明工程的具体地址(这是确定地震动参数的依据)如不能只写工程位于“成都市”,因为成都市所辖的不同区、县(市)、乡(镇)的地震动参数是不同的。