选官制度的发展与科举制度的利与弊[课件]

- 格式:ppt

- 大小:4.18 MB

- 文档页数:78

中国古代的选官制度与科举制度中国古代的政治制度中,选官制度占据着极为重要的地位。

它不仅关系到国家政权的稳定,也影响着社会的发展和人才的流动。

从先秦时期到明清时代,中国古代的选官制度经历了多次变革,其中科举制度更是影响深远。

先秦时期,世卿世禄制是主要的选官方式。

在这种制度下,官职和爵位往往世袭,贵族子弟凭借出身就能轻易获得高位。

这在一定程度上保证了贵族的特权,但也限制了社会中下层人才的晋升通道,不利于社会的进步和发展。

到了秦汉时期,军功爵制和察举制逐渐兴起。

军功爵制主要是通过在战争中建立军功来获取爵位和官职,这为平民提供了一定的上升机会。

而察举制则是由地方官员向中央推荐人才,主要考察被推荐者的品德和才能。

察举制在初期发挥了积极作用,选拔了一批有才能的官员,但随着时间的推移,其弊端也逐渐显现。

由于推荐权掌握在地方官员手中,容易出现徇私舞弊、任人唯亲的现象。

魏晋南北朝时期,九品中正制成为主流选官制度。

九品中正制是由中央派遣中正官到各地评定人才的等级,然后根据等级授予官职。

然而,这一制度后期被世家大族所操纵,评定标准逐渐侧重于门第出身,形成了“上品无寒门,下品无世族”的局面,使得社会阶层固化,堵塞了普通人才的上升之路。

隋朝建立后,为了打破世家大族对政权的垄断,加强中央集权,创立了科举制度。

科举制度通过考试选拔人才,不论出身、门第,只要有真才实学,都有机会入朝为官。

唐朝时期,科举制度得到进一步完善和发展,考试科目增多,录取人数也有所增加。

科举制度的优点是显而易见的。

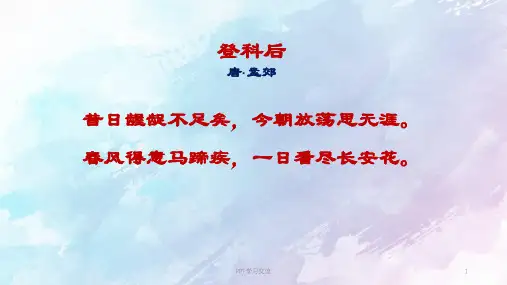

首先,它为社会各阶层提供了一个相对公平的竞争平台,使得出身贫寒的人也有机会通过自身努力改变命运,实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的梦想。

其次,科举考试以儒家经典为主要内容,有助于统一思想,维护社会的稳定和文化的传承。

再者,科举制度选拔出来的人才大多具有较高的文化素养和治理能力,能够为国家的发展和治理做出贡献。

然而,科举制度也并非完美无缺。

随着时间的推移,科举制度逐渐变得僵化和教条。

《科举制度的演变与利弊分析》【摘要】科举制度是中国古代选官的一种考试制度,其产生及发展到最后被废除经历了一千三百多年的时间。

科举制度具有相对公正性,对保持社会阶层的流动性以及文化继承方面有积极作用,同时科举制度也有考试内容僵化、重伦理轻技艺和在一定程度上阻碍社会发展等消极影响。

【关键词】科举;演变;利弊一、引言中世纪的欧洲,贵族实行世袭制,社会底层的民众永远都没有进入贵族阶层的机会。

人生下来所处的环境就决定了自己的未来,贵族永远是贵族,平民永远是平民。

在这种社会制度下面,人们没有任何进步的动力,这也造成了中世纪的欧洲极度缓慢的发展。

相比之下,封建制度下的中国,由于“科举”制度的存在,底层的民众可以通过考试的方式进入贵族阶层,这对于促进社会的进步以及维护的统治是很有益处的。

科举制度凭其悠久的历史和深远的影响可以称为我国古代文明的一大优秀政治遗产。

科举制度以其合理的选官制度给封建王朝平民百姓进入仕途和提高政治地位提供了一个公平竞争的平台,相对于之前历朝历代的选官制度要公正、合理得多。

经过一千三百多年的运行,科举制度为庞大的封建帝国选拔了大量优秀人才,广泛的传播了儒家思想,对保证社会安定、促进社会流动、巩固国家统一起到了巨大的作用。

科举制度不仅在中国历史上占有重要的地位,而且对世界文明的进程也有重要的影响。

二、科举制度的兴衰始末科举制度是我国封建社会中持续时间最长、影响范围最广的选官制度。

从科举制度的形成、发展到衰落直至被废除经历了一千三百多年的历史。

其发展大致经历了四个阶段:(一)兴起及完善阶段科举制度起始于隋朝。

公元583年,隋文帝打破了以往根据门阀等级而选拔人才为统治阶级所用的举士方法,采取一些较为简单且无严格程序的考试,按照国家统一需要的人才科目,不分身份阶层地位直接从社会中考评人才。

隋炀帝于大业二年(公元6xx年)开始设立进士科,完善了通过平等考试从社会中选拔人才的科举制度,且较之以前更加严格。