古文字到今文字的发展过程

- 格式:ppt

- 大小:3.60 MB

- 文档页数:15

汉字的发展过程汉字是中国古代的文字符号,经历了漫长的发展过程。

从最早的象形文字到今天的简化字,汉字的形态和结构发生了许多变化。

以下是汉字发展过程的详细介绍。

1. 象形文字阶段(公元前1600年-公元前1000年)在这个阶段,汉字的形状与所代表的事物或者概念有直接的联系。

例如,“人”字就像一个站立的人,表示人类;“山”字就像一个小山丘,表示山的形状。

这些象形文字的形态与实际物体的形状相似,易于理解和记忆。

2. 指事文字阶段(公元前1000年-公元前500年)在这个阶段,汉字的形态开始与所代表的事物或者概念的含义有一定的联系,但形状与实际物体的形状再也不直接相关。

例如,“上”字表示向上的方向;“下”字表示向下的方向。

这些字形的演变使得汉字的表达更加抽象,但仍然保留了一定的象征意义。

3. 形声文字阶段(公元前500年-公元前200年)在这个阶段,汉字的形态开始结合了象形和指事两种形式,形成为了形声文字。

形声文字由“形”和“声”两个部份组成,其中“形”部份表示字的意义,而“声”部份表示字的音。

例如,“木”字的“木”部份表示木材的意义,而“目”部份表示字的音。

这种形声文字的发展使得汉字的表达更加丰富和灵便。

4. 转注文字阶段(公元前200年-公元前200年)在这个阶段,汉字的形态开始趋向于简化和规范化。

为了方便书写和阅读,一些复杂的字形被简化为更简单的形式。

例如,“食”字的原始形态是“飠”,但后来被简化为“食”。

这种转注文字的发展使得汉字的书写更加高效和统一。

5. 简化字阶段(20世纪50年代至今)在这个阶段,为了提高汉字的识别和书写效率,中国政府进行了一系列的汉字简化改革。

许多复杂的字形被简化为更简单的形式,例如,“觀”字被简化为“观”。

这些简化字的引入使得汉字的学习和使用更加便捷,但也引起了一些争议和讨论。

总结起来,汉字的发展过程经历了象形文字、指事文字、形声文字、转注文字和简化字五个阶段。

每一个阶段都对汉字的形态和结构产生了重要影响,使得汉字成为了一个独特而丰富的文字体系。

17.汉字从古到今经历的发展阶段是(A甲背文一金文

一小一隶书

汉字从古到今经历的发展阶段是甲骨文一金文一小篆一隶书—楷书—行书—简体字

1、甲骨文:甲骨文是商朝时期的文字,又称“契文”、“甲骨卜辞”,因其多刻在龟甲和兽骨上而得名;

2、金文:金文是商周时期的文字,也被称为“钟鼎文”或“吉金文字”,因其多刻在青铜器上而得名;

3、大篆:大篆是西周晚期的文字,又称籀文,其相对甲骨文和金文已经有了很大的变化,最主要的变化就是大篆开始变得线条化和规范化,为方块文字打下了基础;

4、小篆:小篆是秦统一六国后形成的文字,文字发展到小篆的阶段,象形意味逐渐减弱,而符号意味逐渐增强。

小篆的制定是中国第一次有系统的将文字的书体标准化的过程;

5、隶书:隶书起源于战国,发展兴盛于东汉时期;

6、楷书:楷书也叫正楷、真书、正书。

由隶书逐渐演变而来;

7、行书:行书是在楷书的基础上发展而来的,行书分为“行楷”和“行草”两种类型;

8、简体字:简体字就是我们现在所使用的文字,推行简体字的目的是为了方便大众认字。

汉字发展的历史中华文明是一种独特的文明,其文字也是非常独特的。

在世界上所有的国家中,只有中国由于其民族文化强大的包容性与同化性而始终没有间断过的文化传承,这使汉字成为世界上较少的没有间断过的文字形式。

约公元前14世纪殷商后期出现的甲骨文被广泛认为是汉字的第一种形式,一直发展到今日,有三四千年的历史,在这漫长的发展中,伴随着社会变革和科技进步,汉字的形体经历了一个由繁到简的演变过程。

一、第一种演变——甲骨文甲骨文是中国已发现的古代文字中时代最早、体系较为完整的文字。

甲骨文主要指殷墟甲骨文,又称为“殷墟文字”、“殷契”,是殷商时代刻在龟甲兽骨上的文字。

19世纪末年在殷代都城遗址被今河南安阳小屯发现,继承了陶文的造字方法,是中国商代后期(前14~前11世纪)王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字。

殷商灭亡周朝兴起之后,甲骨文还延绵使用了一段时期。

甲骨文的发现极富戏剧性,被人们称为“一片甲骨惊世界”的奇迹,也是中国和世界考古史上具有传奇性的篇章。

甲骨文的发现缘于一味药材——龙骨。

清光绪年间,金石学家王懿荣出任国子监祭酒(相当于中央教育机构的最高长官)。

王懿荣学识渊博,广涉书史,对金石、书画都有很深的造诣。

1899年秋天,王懿荣得了疟疾,一位老中医诊治后开了一剂药方,方子上的一味中药引起了他的注意:龙骨?这是什么东西?在好奇心的驱使下,王懿荣让仆人把龙骨拿给他。

龙骨上的花纹激起了王懿荣的兴趣。

经过反复观察和琢磨,王懿荣识读出其中某些文字。

王懿荣先后收集了一千五百多片龙骨。

他查阅了大量的史料典籍,通过研究推断这些刻在龟甲.兽骨上的文学隶属于商代,是三千多年前的上古文字。

王懿荣的发现令世界震惊,作为鉴定出甲骨文的第一人,他被后人尊为“甲骨文之父”。

二、第二种演变——金文金文是比甲骨文出现年代稍晚的汉字体系。

金文是指铸刻在青铜器上的铭文,因为周以前把铜也叫做“金”,古人以祭祀为吉礼,祭祀用的青铜礼器称为“吉金”,所以青铜器上的铭文就称为“金文”或“吉金文字”。

汉字的发展演变汉字是世界上最古老的文字之一,至少有四千多年的历史,是中华民族的无上瑰宝。

现存最早可识的成熟汉字系统是商代的甲骨文。

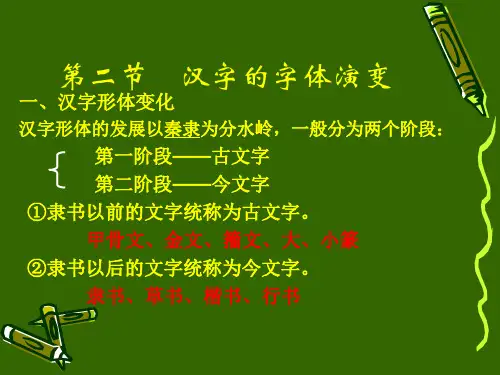

关于汉字,分为两个阶段:古文字阶段(商代到秦代)和今文字(汉代至今),汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文(商)→金文(周)→大篆(秦)→小篆(秦)→隶书(汉)→楷书(魏晋)→行书。

最早汉字从甲骨文开始。

甲骨文是刻在龟甲兽骨上的文字,其内容大多是关于占卜的,因此又被称作甲骨卜辞,它的特点就是外形轮廓长,笔画态势“瘦硬”“方转”形体结构尚未定型,笔画多少部分不定,异体字多。

到了西周时期,出现金文,金文是指著刻在青铜器上的文字,其特点是笔画态势厚重圆转,保存了比甲骨文更原始的写法,所画物象更加逼真。

造字法更加完备,形声化趋势明显,形声字大量增加。

秦始皇统一天下之后,实行了一连串的改革,其中统一文字,就是一项非常重要的政策。

统一后的字称为小篆,是中国第一次统一的字体,是在金文大篆的基础上发展起来的一种书体。

隶书是小篆的简便写法,最早流行于秦代下层人物中间,相传为程邈在监狱中将其整理成一种新字体,隶书在汉代得到了很大发展,变无规则的线条为有规则的笔画,奠定了现代汉字字形结构的基础。

随后,出现楷书,楷书是由汉隶直接演变而来,在字体结构方面隶书没有大的区别又叫做今文字,或现代汉字,自从魏晋时期形成楷体以后,迄今两千年再也没有发生根本的变化。

汉字的形体演变总的来说分为字形体态的变化和字形结构的变化,汉字字形体态的变化,主要表现为笔势和笔意的走向呈现的状态,即一般所说的字体风格或者书体。

字体结构的变化,则表现为结构的繁复和简化、分化和同化以及讹变等。

在汉字形体的简化过程中,最重大的变革有两次:一是秦始皇统-六国,命李斯等人作小篆,废弃六国异文,这是中国文字发展史上的第一次规范化运动,也是第一次由政府主持的文字简化运动。

二是在汉字完成了隶变之后。

隶变是古汉字演变为现代汉字的关键,同时也是汉字的又一次大规模的简化过程。

古今汉字的演变汉字起源至今,已有五千年左右的历史。

几千年来,汉字一直处于发展变化之中。

经常性的、不间断的演化,造成了商代甲骨文与今日楷书汉字之间的巨大形体差异。

其间可以以秦国篆隶为分水岭划分为古文字和今文字两个大的阶段。

古文字阶段从时间上来讲包括商代文字、西周春秋文字、六国文字和秦系文字。

我们目前见到大规模成系统的甲骨文属于商代晚期,它是刻写在龟甲和兽骨上的一种文字。

由于书写工具的限制,甲骨文多呈方折的瘦笔,而少见圆转的肥笔。

甲骨文不但象形的成分很重,而且结构不固定,在具体书写上呈现出很大的随意性和灵活性。

西周初期的金文还沿袭商代晚期金文的作风,后来逐渐趋于整齐方正,明显的变化就是弧曲的粗笔为拉直的线条所代替。

春秋时期,各地区金文逐渐形成了自己的书写特色,东方和南方某些地区的金文还出现了加鸟形、虫形等装饰的美术化字体。

春秋战国是我国社会由奴隶制向封建制的过渡时期,中国社会发生了剧烈的变化,诸侯割据造成了各国、各地区之间严重的文字异形现象。

汉字的这种地域差异给人们的社会交往带来诸多不便,影响了各地区之间的交流。

秦始皇统一中国之后,便立即着手“书同文”的文字改革,以小篆为统一全国的文字标准,使汉字字形进一步规整、匀称,象形程度也进一步降低,表现出前所未有的定型化。

虽然小篆笔画圆转,字形美观,但书写起来却极为不便,于是人们在实际使用中将笔画变为方折,并适当的改造字形,逐渐形成了一种简便易写的新字体——秦隶。

它的出现为汉隶的产生奠定了基础,是古文字向今文字的重要过渡阶段。

今文字即隶楷阶段的汉字,从汉代一直延续至现代。

汉初文字承接秦制,秦隶结构日渐简化,线条日渐匀称,笔势的波磔日渐规整,也就逐渐形成了汉隶。

隶书是两汉的主要通行字体,用于庄重严肃的场合,而在人们起草文件和通信中则多使用草书这种简便字体。

到东汉晚期,在隶书和草书的基础上形成了行书,大约在汉魏之际,又在行书的基础上产生了楷书。

经过魏晋二百年左右的时间,楷书最终确定了它的统治地位,而行书也演变成为介于楷书和草书之间的一种字体。

中国汉字的发展历史汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文(商)→金文(周)→小篆(秦)→隶书(汉)→楷书(魏晋)→行书(草书)一、甲骨文甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。

这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

A.瘦弱纤细的风格。

由于这种文字受到书写工具的限制,所以笔道都是直的,有时与圆转相同。

故而字形瘦长,线条细而硬,瘦且直,呈平直,瘦劲的风格。

B.形体结构还没有完全定型。

一个字刻怎样去写,还没有完全固定下来,并保留着浓重的描画物象的色彩。

如字形可方可圆,笔画可多要少,方向可正可反,写法可横可竖,偏旁可左可右,还有多种异体,还有合文写法。

二、金文金文是铸刻在青铜器上的文字。

所谓青铜器是铜和锡合金制造的器皿。

这种合金更坚固,因其颜色发青,故称青铜器。

主要有乐器“钟”,食器“彝,尊,爵”,洗器“盘”,兵器“戈,戟”等。

A.瘦弱纤细的风格。

由于这种文字受到书写工具的限制,所以笔道都是直的,有时与圆转相同。

故而字形瘦长,线条细而硬,瘦且直,呈平直,瘦劲的风格。

B.形体结构还没有完全定型。

一个字刻怎样去写,还没有完全固定下来,并保留着浓重的描画物象的色彩。

如字形可方可圆,笔画可多要少,方向可正可反,写法可横可竖,偏旁可左可右,还有多种异体,还有合文写法。

三、大篆1、产生大篆是对后来的小篆而言的。

广义的大篆包括小篆,以前的甲骨文,金文和六国文字。

这里的大篆指通行于春秋战国时期的秦国文字。

由于周平王东迁洛阳,秦占据了西周的故地,同时也继承了西周的文字,即是继承金文发展而来的。

因其带有地域性,有的难以识别。

2、特点石鼓文具有遒劲凝重的风格。

字体结构整齐,笔画匀圆,并有横竖行笔,形体趋于方正。

大篆在相当大的程度上保留西周后期文字的风格,只是略有改变,笔画更加工整匀称而已。

笔势圆整。

字词的演变从古到今的变迁字词是语言的基本单位,经过数千年的演变和发展,从古代文字到现代汉字,字词的形态和意义都发生了巨大的变化。

本文将从古代文字的起源,到汉字的形成,再到现代汉语的发展,探讨字词的演变过程。

古代文字的起源可以追溯到远古时代的象形文字。

在人类开始使用文字之前,他们通过绘画和口头传承来交流信息。

渐渐地,人们开始注意到某些具象的图画可以代表特定的物体或概念,于是象形文字出现了。

比如,画一只鱼来表示鱼的字,在古代文字中有着直观的联想及思维联系。

随着社会的发展,文字的形态经历了一系列的演变。

为了更加简化和方便书写,象形文字逐渐演变为象形兼指事的指事文字。

例如,鱼的字开始变得更加抽象,看起来已经失去了与鱼的形状直接相关的特征。

这种演变是为了提高书写效率,但同时也需要读者根据语境和记忆来理解文字的意义。

随着时间的推移,汉字的形态进一步发展,出现了会意文字和形声文字。

会意文字是通过将两个或更多的符号组合在一起,以表示更丰富的意义。

形声文字是通过在会意的基础上加上一个提供音节或声音提示的部分来表示词义。

这些演变为汉字的形成奠定了基础。

在汉字形成后的漫长历史中,字词的意义和用法也发生了巨大的变化。

古代的汉字在形态和用法上与现代汉字有很大的不同。

诸如"囧"、"扌"等很多汉字在今天已经较少使用了。

同时,字义也发生了扩充和变化,很多字词的意思与古代时代有了明显的不同。

例如,"饭"在古代意为"饭食",而在现代汉语中不仅指"饭食",还可以表示用餐的动作。

随着社会的发展和科技的进步,现代汉语中不断新增了大量的字词。

许多外来语被引入并融入汉语词汇中。

这些外来字词赋予了汉语更强大的表达能力和更广泛的应用范围。

同时,在网络和社交媒体的影响下,一些新的俚语、网络语言和流行词汇也迅速流行起来,丰富了汉语的词汇。

总而言之,字词的演变是与人类社会的发展和进步紧密相关的。

文字的历史和演化过程①1、中国古代汉字的演变是从象形的图画到线条的符号。

2、汉字的发展,大致可分为古文(古文包含甲骨文与金文)、篆书、隶书、楷书等四个阶段的演变过程。

具体为甲骨文→ 金文→ 小篆→ 隶书→ 草书→ 楷书→ 行书。

以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体” 。

拓展资料:1、甲骨文:甲骨文既是象形字又是表音字。

甲骨文大部分符合象形、会意的造字原则,形声字只占20%。

2、金文(钟鼎文):殷代图像金文,先秦称铜为金,故铸刻在青铜器上的文字叫做金文,又叫钟鼎文、彝器款识。

3、篆书:篆书分为大篆和小篆。

大篆:西周后期,汉字发展演变为大篆。

小篆:小篆又名秦篆,为秦朝丞相李斯等人所整理出的标准字体。

由大篆简化而成。

4、隶书:从小篆向隶书演变的第一步,最显着的变化是从婉曲的钱条变为平直的笔画,从无角变成有角。

汉代,隶书发展到了成熟的阶段,汉字的易读性和书写速度都大大提高。

5、草书:隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

草书,又称破草、今草,由篆书、八分、章草,沿袭多种古文字变化而成。

6、楷书:糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

7、行书:“行书”,是介于楷书与草书之间的,运笔自由的一种书(字)体。

行书不同于隶、楷,其流动程度可以由书写者自由运用。

行书表现出浪漫唯美的气息。

②汉字演变过程主要经历了七个阶段:1、甲骨文(商及商之前)甲骨文汉字是世界上最古老的三大文字系统之一。

其中,古埃及的圣书字、两河流域苏美尔人的楔形文字已经失传,仅有中国的汉字沿用至今。

商周时期的甲骨文已经是一种比较完整的文字体系。

在已发现的4500多甲骨文单字中,目前已能认出近2000字。

2、金文(周)与甲骨文同期,青铜器上铸造的文字称为金文或钟鼎文,西周时期的《散氏盘》、《毛公鼎》具备很高的史料和艺术价值。

3、小篆(秦)秦始皇统一中国后,李斯在大篆和六国古文的基础上,进行规范和整理,制定出了小篆作为秦朝的标准书写字体,统一了中国的文字。

汉字的发展过程汉字是中国古代的文字,具有悠久的历史和丰富的内涵。

它经历了几千年的演变和发展,形成了今天我们所熟悉的汉字体系。

以下是汉字的发展过程的详细描述。

1. 象形文字阶段(公元前1600年-公元前1100年)在中国古代的商朝和西周时期,汉字的起源可以追溯到象形文字阶段。

在这个阶段,人们通过模仿自然界中的事物来表达概念。

例如,用“日”来表示太阳,用“水”来表示水等。

这些象形文字逐渐演变成更加简化的形式,成为后来的汉字。

2. 指事文字阶段(公元前1100年-公元前771年)在东周时期,汉字进入了指事文字阶段。

指事文字是通过一个简单的符号来表示一个概念或意义。

例如,“上”表示在上面,“下”表示在下面。

这个阶段的汉字开始出现多音字的情况,一个字可以有多个不同的读音。

3. 会意文字阶段(公元前771年-公元前476年)在春秋战国时期,汉字进入了会意文字阶段。

会意文字是通过两个或更多的象形文字组合在一起来表示一个新的概念。

例如,“木”和“火”结合在一起表示“烟”,“日”和“月”结合在一起表示“明”。

这个阶段的汉字开始出现了复杂的结构和意义。

4. 形声文字阶段(公元前476年-公元221年)在战国末期和秦朝时期,汉字进入了形声文字阶段。

形声文字是通过一个字的形状来表示它的意义,同时通过另一个字的发音来表示它的音义。

例如,“手”表示手的意义,而“守”表示“手”的音义。

这个阶段的汉字出现了很多的假借和形声字。

5. 转注音节文字阶段(公元221年-公元581年)在东汉末年和南北朝时期,汉字进入了转注音节文字阶段。

转注音节文字是通过一个字的形状来表示它的意义,同时通过注音符号来表示它的音义。

这个阶段的汉字开始出现了更多的注音符号,使得读者更容易理解字的音义。

6. 简化字阶段(20世纪中期至今)在中华人民共和国成立后,为了提高汉字的识读和书写效率,进行了一系列的汉字简化工作。

通过减少笔画和简化结构,使得汉字更加简单易学。

汉字演变过程汉字不仅是用来记录语言的工具,它还积淀凝聚了丰富、深厚的中国文化,是中华民族五千年文明充满魅力而且最具生命力的载体。

中华文明之所以能几千年绵延发展,保持着旺盛的生命力,并对东亚、东南亚文化圈产生巨大而深远的影响,和汉字文化的发展有密切的联系。

一方面每一个汉字都有丰富的文化内涵,另一方面汉字书写本身又发展成了一门艺术,这是别的文字无法媲美的,也是汉字的独特魅力所在。

汉字的产生有关汉字起源的说法繁多,有结绳说、八卦说、河图洛书说、仓颉(jié)造字说和图画说等。

其中流传比较广泛的是仓颉造字说和图画说。

1仓颉造字说“仓颉造字说”在战国时即已流行。

《吕氏春秋·君守》说:“仓颉作书,后稷作稼。

”《荀子》《韩非子》也有记载。

到了秦汉时代,这种传说更加盛行。

许慎《说文解字·叙》:“仓颉之初作书,盖依类象形。

”《淮南子·修务训》高诱注说:仓颉“生而见鸟迹,知著书"。

仓颉传说他是黄帝的史官。

经过人民长期摸索、反复试用、逐渐完善起来的约定俗成的汉字体系,绝不会是一人之力所能创出的。

2.图画说现代学者认为,汉字真正起源于原始图画。

一些出土文物上刻画的图形,很可能与文字有渊源关系。

公元前4000年左右,出土于陕西华县泉护村遗址、新石器时代仰韶文化的彩陶盆上(性质应是此地原始氏族的徽号,当时正处在母权制向父权制过渡的氏族社会阶段),有四个鸟形图案,与古汉字中的“鸟”和“隹”对照,十分相似.西安半坡遗址出土的仰韶文化彩陶盆和晚商青铜器上的鱼形图案,形态逼真,栩栩如生。

拿它们与古汉字中的一些“鱼”比较,其相似的程度,足以使人确信汉字是从原始图画演变出来的。

汉字的演变汉字的演变经历了几千年的漫长历程,经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书(包含魏碑、正楷)、草书、行书等阶段.1。

甲骨文甲骨文主要指殷墟甲骨文,是中国商代后期王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字.它是中国已发现的古代文字中体系较为完整、时代最早的文字。

汉字的演变过程资料汉字产生于原始社会末期,至今已有五六千年的历史。

从比较成熟的甲骨文算起,也有三千多年的历史。

从甲骨文产生至今,汉字字体发展经历了古文字和今文字两大阶段。

古文字阶段可分为甲骨文、金文、大篆、小篆等四个阶段。

今文字阶段可以分为隶书、草书、楷书等几个阶段。

汉字字体演变史:1、甲骨文甲骨文是三千多年前殷商时代通行的文字。

甲骨文主要记录商代王室贵族有关占卜活动的内容,因为是刻在龟甲和兽骨上面的,所以人们称之为甲骨文。

甲骨文的主要特点是:图画特征明显,由于是用刀在龟甲兽骨上刻写的,因此笔画比较细瘦,字形大小不一。

2、金文金文又叫钟鼎文,它是西周及春秋时代浇铸在青铜器——钟鼎、生活用品、武器等上面的文字。

古代称青铜叫金,所以后世称青铜器上的文字叫金文。

金文主要记录的是统治者祭祀、分封诸侯、征伐及器主的功绩等内容。

金文的主要特点是:笔画肥大厚实,结构、行款趋向整齐,图画特征明显减少,文字符号特征有所加强。

3、大篆大篆是春秋战国时期秦国流行的汉字字体。

大篆这种字体是从西周金文直接发展而来,其形体及结构特点与金文大体相同,变化小而规范,可以从中清晰地看出汉字字体发展的痕迹。

大篆的主要特点:字形整齐匀称,笔画粗细一致,趋于线条化,比金文前进了一大步。

4、小篆小篆是秦统一六国后通行于全国的标准字体。

秦始皇统一六国后,实行“书同文”的政策,以秦国流行的大篆作为整理汉字的基础,省改大篆的笔划和结构,使之更加简易、规范,从而使原来纷繁复杂的汉字字体统一起来,有了共同的标准,这种统一的字体就是小篆。

小篆是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位。

小篆的通行,结束了从甲骨文以来一千余年汉字形体纷繁、写法多样的混乱局面。

小篆的主要特点:笔画、结构简易规范,字体、字形高度统一。

汉字的演变过程及发展趋势汉字作为中华民族独有的文字,经历了漫长的演变过程,并且在不同的历史阶段有着不同的发展趋势。

本文将从汉字的起源、演变过程以及发展趋势三个方面进行探讨。

一、汉字的起源汉字的起源可以追溯到距今约5000年前的新石器时代晚期,那时的祖先们开始使用象形文字进行交流。

最早的汉字形状与实物形态相似,通过图画来表达事物的含义。

随着时间的推移,汉字逐渐演变为结构复杂、形态多样的象形文字。

二、汉字的演变过程1. 甲骨文时期(公元前14世纪-公元前11世纪):在商代晚期,人们开始使用甲骨文,将文字刻在龟甲和兽骨上。

甲骨文的形状较为简单,多为线条组成的图形,文字的含义与实物形态相关。

2. 金文时期(公元前11世纪-公元前221年):在西周晚期至春秋时期,人们开始使用金文,将文字刻在金器上。

金文逐渐脱离了实物形态,形状更加规整、笔画更加繁复,有些字形已经与现代汉字相似。

3. 篆书时期(公元前221年-公元3世纪):在秦汉时期,人们开始使用篆书,将文字刻在印章上。

篆书的字形更加规范统一,书写工整,笔画线条笔直,整体感觉较为方正。

4. 隶书时期(公元2世纪-公元3世纪):在东汉时期,人们开始使用隶书,隶书的字形更加规范,笔画线条粗细有致,整体呈现出一种行书风格。

5. 楷书时期(公元3世纪-现代):从东晋到南北朝时期,人们开始使用楷书,楷书的字形规范统一,每个字的结构清晰,书写简洁利落。

三、汉字的发展趋势1. 简化:随着社会的发展,人们对汉字的书写要求越来越高效,因此在20世纪50年代,中国推行了汉字简化的运动,将一些繁体字简化为简体字,使得汉字书写更加方便快捷。

2. 标准化:为了统一汉字的书写规范,国家制定了《现代汉语通用字表》,规定了常用字的书写形式和用法,使得汉字的书写更加规范统一。

3. 国际化:随着中国的崛起和汉字的影响力的增强,汉字开始走向国际舞台。

目前,汉字已经成为国际上学习的热门对象,越来越多的外国人开始学习汉字。