文言文议论说理共20页

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:20

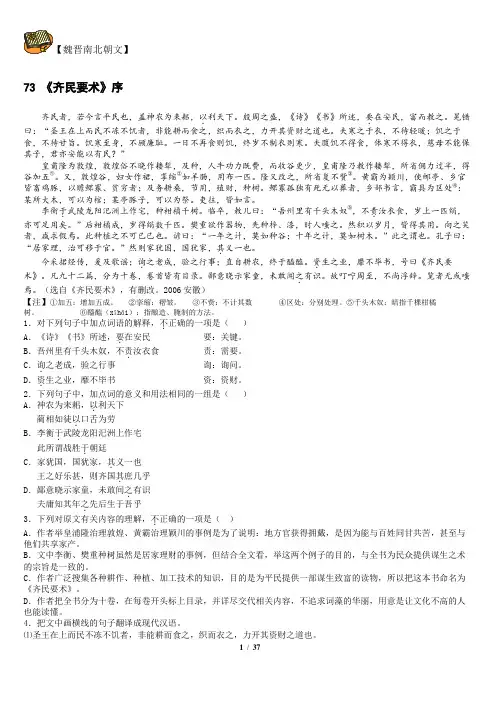

【魏晋南北朝文】73 《齐民要术》序齐民者,若今言平民也,盖神农为耒耜,以.利天下。

殷周之盛,《诗》《书》所述,要.在安民,富而教之。

晃错曰:‚圣王在上而民不冻不饥者,非能耕而食之,织而衣之,力开其资财之道也。

夫寒之于衣,不待轻暖;饥之于食,不待甘旨。

饥寒至身,不顾廉耻。

一日不再食则饥,终岁不制衣则寒。

夫腹饥不得食,体寒不得衣,慈母不能保其子,君亦安能以有民?‛皇甫隆为敦煌,敦煌俗不晓作耧犁,及种,人牛功力既费,而收谷更少,皇甫隆乃教作耧犁,所省佣力过半,得谷加五①。

又,敦煌谷,妇女作裙,挛缩②如羊肠,用布一匹。

隆又改之,所省复不赀③。

黄霸为颖川,使邮亭、乡官皆畜鸡豚,以赡鳏寡、贫穷者;及务耕桑,节用,殖财,种树。

鳏寡孤独有死无以葬者,乡部书言,霸具为区处④:某所大木,可以为棺;某亭豚子,可以为祭。

吏往,皆如言。

李衡于.武陵龙阳汜洲上作宅,种柑橘千树。

临卒,敕儿曰:‚吾州里有千头木奴⑤,不责.汝衣食,岁上一匹绢,亦可足用矣。

‛后柑橘成,岁得绢数千匹。

樊重欲作器物,先种梓、漆,时人嗤之。

然积以岁月,皆得其用。

向之笑者,咸求假焉。

此种植之不可已已也。

谚曰:‚一年之计,莫如种谷;十年之计,莫如树木。

‛此之谓也。

孔子曰:‚居家理,治可移于官。

‛然则家犹国,国犹家,其.义一也。

今采捃经传,爰及歌谣;询.之老成,验之行事;直自耕农,终于醯醢。

资.生之业,靡不毕书,号曰《齐民要术》。

凡九十二篇,分为十卷,卷首皆有目录。

鄙意晓示家童,未敢闻之.有识。

故叮咛周至,不尚浮辞。

览者无或嗤焉。

(选自《齐民要术》,有删改。

2006安徽)【注】①加五:增加五成。

②挛缩:褶皱。

③不赀:不计其数④区处:分别处理。

⑤千头木奴:暗指千棵柑橘树。

⑥醯醢(xīhǎi):指酿造、腌制的方法。

1.对下列句子中加点词语的解释,不.正确的一项是()A.《诗》《书》所述,要.在安民要:关键。

B.吾州里有千头木奴,不责.汝衣食责:需要。

C.询.之老成,验之行事询:询问。

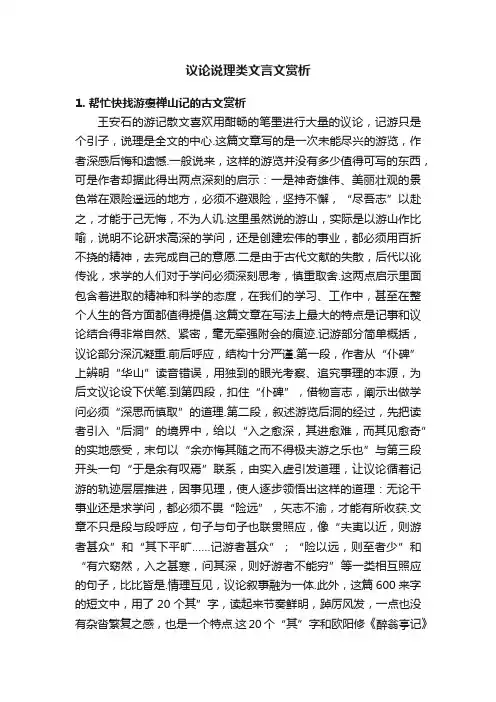

议论说理类文言文赏析1. 帮忙快找游褒禅山记的古文赏析王安石的游记散文喜欢用酣畅的笔墨进行大量的议论,记游只是个引子,说理是全文的中心.这篇文章写的是一次未能尽兴的游览,作者深感后悔和遗憾.一般说来,这样的游览并没有多少值得可写的东西,可是作者却据此得出两点深刻的启示:一是神奇雄伟、美丽壮观的景色常在艰险遥远的地方,必须不避艰险,坚持不懈,“尽吾志”以赴之,才能于己无悔,不为人讥.这里虽然说的游山,实际是以游山作比喻,说明不论研求高深的学问,还是创建宏伟的事业,都必须用百折不挠的精神,去完成自己的意愿.二是由于古代文献的失散,后代以讹传讹,求学的人们对于学问必须深刻思考,慎重取舍.这两点启示里面包含着进取的精神和科学的态度,在我们的学习、工作中,甚至在整个人生的各方面都值得提倡.这篇文章在写法上最大的特点是记事和议论结合得非常自然、紧密,毫无牵强附会的痕迹.记游部分简单概括,议论部分深沉凝重.前后呼应,结构十分严谨.第一段,作者从“仆碑”上辨明“华山”读音错误,用独到的眼光考察、追究事理的本源,为后文议论设下伏笔.到第四段,扣住“仆碑”,借物言志,阐示出做学问必须“深思而慎取”的道理.第二段,叙述游览后洞的经过,先把读者引入“后洞”的境界中,给以“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”的实地感受,末句以“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也”与第三段开头一句“于是余有叹焉”联系,由实入虚引发道理,让议论循着记游的轨迹层层推进,因事见理,使人逐步领悟出这样的道理:无论干事业还是求学问,都必须不畏“险远”,矢志不渝,才能有所收获.文章不只是段与段呼应,句子与句子也联贯照应,像“夫夷以近,则游者甚众”和“其下平旷……记游者甚众”;“险以远,则至者少”和“有穴窈然,入之甚寒,问其深,则好游者不能穷”等一类相互照应的句子,比比皆是.情理互见,议论叙事融为一体.此外,这篇600来字的短文中,用了20个其”字,读起来节奏鲜明,踔厉风发,一点也没有杂沓繁复之感,也是一个特点.这20个“其”字和欧阳修《醉翁亭记》中的20个“也”字,有异曲同工之妙.不过,作者在行文中也有疏忽之处,如“其文漫灭,独其为文犹可识”,写得颇为缠夹,既然“漫灭”,为什么“其为文犹可识”呢?“其为文”三字也颇费解.这些都是小疵,我们无须过多的追究.。

文言文复习——议论说理课内链接1.《孟子》二章富贵不能淫生于忧患,死于安乐鱼我所欲也2.《庄子》二则北冥有鱼庄子与惠子由于濠梁之上3.《礼记》二则虽有佳肴大道之行也4.陋室铭/刘禹锡5.爱莲说/周敦颐6.马说/韩愈7.出师表/诸葛亮8.诫子书/诸葛亮9.唐雎不辱使命/《战国策》10.曹刿论战/《左传》11.邹忌讽齐王纳谏/《战国策》文学常识一.重要作家作品1.《孟子》一书共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典著作。

其学说出发点为性善论,主张德治。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

2.《庄子》是道家经文,是战国中期庄子及其后学所著。

到了汉代以后,尊庄子为南华真人,因此《庄子》亦称《南华经》。

其书与《老子》《周易》合称“三玄”。

《庄子》一书主要反映了庄子的批判哲学、艺术、美学、审美观等。

其内容丰富,博大精深,涉及哲学、人生、政治、社会、艺术、宇宙生成论等诸多方面。

3.《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

二.文体常识1.先秦散文先秦散文是春秋战国时期出现的散文,是与韵文相对的一种文体,是哲学、政治、伦理、历史方面的论说文和记叙文。

分为两种,一种是历史散文,包括《左传》《国语》《战国策》等历史著作;一种是诸子散文,是儒、墨、道、法等学派的文章,如《论语》《墨子》《孟子》《庄子》《韩非子》等。

议论时事的原创文言文1. 求一篇议论文,议论老师的,用文言文噫,汝可知?昨夜漫漫,造物无色,唯有吾舍,点点灯火通明!为何,汝本知。

白字文,笔下流,小小弄墨不足惜。

岂敢愿,无笔无纸无先生。

却也,微丝灵感促吾心头,小笔生花,便得张篇。

吾夜观天象,见一赤月,群星暗淡,方知明日必有大事。

愿先生,朝朝惜惜,日日夜夜,不可淡忘……苏子云:“读《出师表》不下泪者,其人必不忠。

”岳少保亦书:“绍兴戊午秋八月望前,过南阳,谒武侯祠,遇雨,遂宿于祠内。

更深秉烛,细观壁上先生文辞、诗赋及祠前石刻二表,不觉泪下如雨。

是夜,竟不成眠,坐以待旦……”余尝遍观诸葛之文,每读至此,亦唏欷不已,终日心有戚戚焉。

然细细思量,乃恍然悟之。

世人皆知孔明之智者莫能及也,亦知孔明之忠莫能及也,故读“出师一表真名世,长使英雄泪满襟”,千百年来,莫不涕泣零零也。

余以为:先生文章,虽有所赏;先生之心,虽照日月;先生之情,亦可谓流贯四海;然先生之智亦难如众之云云耳。

君若不信,举此表所云,固有鞠躬尽瘁、死而后已之意,然若论其人,则易为忠丧智,而愚若为木也。

何为哓哓者也,究其缘者,是以众人之惑惑也。

《出师表》云:“受任于败军之计,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

”二十有一年,先生妄动兵戈,疲于奔命,向来可理朝政?况先生空怀复国之心,然复国无望,于功何哉?岂不悲乎?当是时,百姓思定,先生非不知。

欲夺天下,乃中饱一己之私囊,岂为天下黎庶计久长?朝野上下,黄门专横,把持朝政,乃阿斗昏昏不可终日之祸根也,先生非不知,然何以无动于衷,乃殆及江山社稷也。

马谡,《三国志•蜀书》云“才器过人,好论军计”,且为先生献计,平定南方,永绝后患。

可谓学富五车矣,然不善兵。

先帝尝告汝曰“幼常言过其实,不可大用”,先生执而用之,不量才节任,随器付业,致使街亭一役,毁于一旦。

至今思之,犹令人嘘唏不已也,先生明知其不可用而用之,可谓昏矣!彝陵之战,白帝托孤。

先生欲报先帝知遇之恩,六出祁山。

故事说理类的文言文1. 借事说理的文言文伤仲永:原文金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉。

曰:“泯然众人矣。

” 王子曰:仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。

彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?编辑本段译文金溪县的农民方仲永,世代以耕田为业。

仲永五岁时,不曾认识书写工具(纸、墨、笔、砚等),(有一天)忽然哭着要这些东西。

父亲对此(感到)诧异,从邻家借来书写工具给他,仲永立即写了四句诗,并且自己题上自己的名字。

这首诗以赡养父母、团结本族的人为内容,传给全乡的秀才观赏。

从此,指定物品(让他)作诗,(他能)立即完成,(诗的)文采和道理都有值得观赏的地方。

同县的人(对此)感到惊奇,渐渐地,请他父亲去做客,(有的人)花钱请方仲永作诗。

他的父亲以此为有利可图,每天拉着仲永四处拜访同县的人,不让(他)学习。

我听说这件事很久了。

明道年间,我随先父回到家乡,在舅舅家里见到了方仲永,(他)已经十二三岁了。

让(他)作诗,(他写的诗)不能与从前的名声相称。

又(过了)七年,(我)从扬州回来,再次到舅舅家,问起方仲永的情况,(舅舅)回答说:“完全如同常人了。

” 我说:仲永的通达聪慧是先天得到的。

他先天的才能,远胜于一般有才能的人。

他最终成为一个平常人,是因为他受到后天的教育没有达到要求。

他那样天生聪明,如此有才智的人,没有受到后天的教育,尚且要成为普通人,现在那些天生就不聪明,本来就是普通的人,又不接受后天的教育,能够成为普通人就为止了吗?2. 用小故事讲大道理的文言文1、司马迁赞李广①《传》②曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

高中论说文文言文

吾闻天下之事,有理则易行,无理则难成。

故议论文者,明理为先,而后方能言辞犀利,使人心悦诚服。

今欲论说文言文之美,愿以高中论说文为例,述之如次:

昔人云:“文章千古事,得失寸心知。

”斯言也,足见文章之重要。

夫文言文者,古人之文字,世代相传,久经考验。

其言简意赅,意蕴深远,如春水之源,滔滔而不息。

故学文言文者,宜先知其美,而后能爱之、乐之。

今夫高中论说文,其美何在?在于炼字、炼句、炼意。

炼字者,求其精确、生动;炼句者,求其流畅、优美;炼意者,求其深刻、独到。

夫炼字如炼金,去芜存菁;炼句如炼石,琢磨成器;炼意如炼心,明理为先。

三者合而为一,方为佳作。

夫文言之美,又在于意境之深远。

如李太白之《将进酒》,开首便是“君不见黄河之水天上来”,意境开阔,气势磅礴。

又如杜工部之《登高》,结句云:“会当凌绝顶,一览众山小。

”意境深远,令人回味无穷。

此皆文言之美也。

然文言之美,非一朝一夕之功可得。

需平日多读、多写、多思。

多读则积厚流光,多写则熟能生巧,多思则触类旁通。

夫文言之美,亦在于此。

故吾以为:高中论说文之美在于炼字、炼句、炼意与意境之深远。

愿诸生勉之!

(注:以上内容仅供参考,具体文言文写作应根据实际情况进行

调整。

)。