第一章三角形的证明知识点

- 格式:docx

- 大小:15.92 KB

- 文档页数:5

三角形的证明知识点三角形是几何学中的基本图形之一,在证明三角形的相关性质时,需要掌握一些重要的知识点。

下面将介绍三角形的一些基本性质和常用的证明方法。

一、三角形的定义和分类1. 三角形的定义:三角形是由三条线段所组成的图形,其中任意两条线段之和大于第三条线段。

2. 三角形的分类:根据三条边的长度关系,三角形可以分为三类:(1) 等边三角形:三条边长度相等的三角形。

(2) 等腰三角形:两条边长度相等的三角形。

(3) 普通三角形:三边长度各不相等的三角形。

二、三角形的性质和证明方法1. 三角形内角和定理:三角形的内角和等于180度。

证明方法:可以利用平行线性质、相交线性质等进行证明。

2. 三角形的外角和定理:三角形的外角等于其两个不相邻内角的和。

证明方法:可以利用三角形的内角和定理进行证明。

3. 三角形的角平分线定理:三角形的内角的平分线相交于一个点,该点到各边的距离相等。

证明方法:可以利用相似三角形、角度相等等进行证明。

4. 三角形的中线定理:三角形的三条中线交于一个点,并且该点到三个顶点的距离等于该点到对边中点的距离的两倍。

证明方法:可以利用平行四边形的性质、向量等进行证明。

5. 三角形的高线定理:三角形的三条高线交于一个点,并且该点到三个顶点的距离相等。

证明方法:可以利用相似三角形、向量等进行证明。

6. 三角形的外心、内心、垂心和重心:三角形的外心、内心、垂心和重心四点共线,构成欧拉线。

证明方法:可以利用向量、性质推导等进行证明。

7. 三角形的相似性:具有相等内角的三角形称为相似三角形,相似三角形的对应边长成比例。

证明方法:可以利用对应角相等、对应边成比例等进行证明。

8. 三角形的全等性:具有相等边长和相等夹角的三角形称为全等三角形。

证明方法:可以利用SSS(边-边-边)、SAS(边-角-边)、ASA (角-边-角)等进行证明。

三、总结以上是关于三角形的一些重要的证明知识点。

学好这些知识点,能够帮助我们更好地理解和证明三角形的性质,为解决相关题目提供帮助。

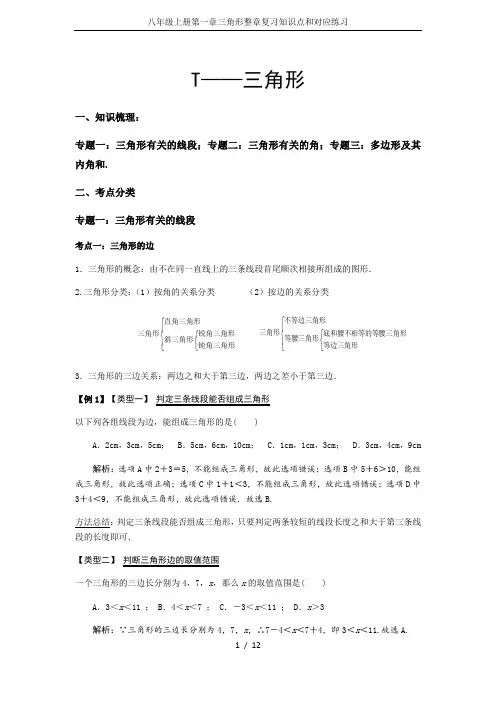

T ——三角形一、知识梳理:专题一:三角形有关的线段;专题二:三角形有关的角;专题三:多边形及其内角和.二、考点分类专题一:三角形有关的线段考点一:三角形的边1.三角形的概念:由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形.2.三角形分类:(1)按角的关系分类 (2)按边的关系分类⎧⎪⎧⎨⎨⎪⎩⎩直角三角形三角形锐角三角形斜三角形钝角三角形⎧⎪⎧⎨⎨⎪⎩⎩不等边三角形三角形底和腰不相等的等腰三角形等腰三角形等边三角形 3.三角形的三边关系:两边之和大于第三边,两边之差小于第三边.【例1】【类型一】 判定三条线段能否组成三角形以下列各组线段为边,能组成三角形的是( )A .2cm ,3cm ,5cm ;B .5cm ,6cm ,10cm ;C .1cm ,1cm ,3cm ;D .3cm ,4cm ,9cm 解析:选项A 中2+3=5,不能组成三角形,故此选项错误;选项B 中5+6>10,能组成三角形,故此选项正确;选项C 中1+1<3,不能组成三角形,故此选项错误;选项D 中3+4<9,不能组成三角形,故此选项错误.故选B.方法总结:判定三条线段能否组成三角形,只要判定两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可.【类型二】 判断三角形边的取值范围一个三角形的三边长分别为4,7,x ,那么x 的取值范围是( )A .3<x <11 ;B .4<x <7 ;C .-3<x <11 ;D .x >3解析:∵三角形的三边长分别为4,7,x ,∴7-4<x <7+4,即3<x <11.故选A.方法总结:判断三角形边的取值范围要同时运用两边之和大于第三边,两边之差小于第三边.有时还要结合不等式的知识进行解决.【类型三】等腰三角形的三边关系已知一个等腰三角形的两边长分别为4和9,求这个三角形的周长.解析:先根据等腰三角形两腰相等的性质可得出第三边长的两种情况,再根据两边和大于第三边来判断能否构成三角形,从而求解.解:根据题意可知等腰三角形的三边可能是4,4,9或4,9,9,∵4+4<9,故4,4,9不能构成三角形,应舍去;4+9>9,故4,9,9能构成三角形,∴它的周长是4+9+9=22.方法总结:在求三角形的边长时,要注意利用三角形的三边关系验证所求出的边长能否组成三角形.【类型四】三角形三边关系与绝对值的综合若a,b,c是△ABC的三边长,化简|a-b-c|+|b-c-a|+|c+a-b|.解析:根据三角形三边关系:两边之和大于第三边,两边之差小于第三边,来判定绝对值里的式子的正负,然后去绝对值符号进行计算即可.解:根据三角形的三边关系,两边之和大于第三边,得a-b-c<0,b-c-a<0,c+a-b>0.∴|a-b-c|+|b-c-a|+|c+a-b|=b+c-a+c+a-b+c+a-b=3c+a-b.方法总结:绝对值的化简首先要判断绝对值符号里面的式子的正负,然后根据绝对值的性质将绝对值的符号去掉,最后进行化简.此类问题就是根据三角形的三边关系,判断绝对值符号里面式子的正负,然后进行化简.考点二:三角形的高、中线与角平分线1.三角形的高:从三角形的一个顶点向它的对边作垂线,顶点和垂足间的线段叫做三角形的高.2.三角形的中线:在三角形中,连接一个顶点和它对边中点的线段叫做三角形的中线.3.三角形的角平分线:三角形的一个角的平分线与这个角的对边相交,连接这个角的顶点与交点的线段叫做三角形的角平分线.【例2】探究点一:三角形的高【类型一】三角形高的画法画△ABC的边AB上的高,下列画法中,正确的是( )解:过点C 作边AB 的垂线段,即画AB 边上的高CD ,所以画法正确的是D.故选D. 方法总结:三角形任意一边上的高必须满足:(1)过该边所对的顶点;(2)垂足必须在该边或在该边的延长线上.【类型二】 根据三角形的面积求高如图所示①,在△ABC 中,AB =AC =5,BC =6,AD ⊥BC 于点D ,且AD =4,若点P 在边AC 上移动,则BP 的最小值为________.解析:根据垂线段最短,可知当BP ⊥AC 时,BP 有最小值.由△ABC 的面积公式可知12AD ·BC =12BP ·AC ,解得BP =245方法总结:解答此题可利用面积相等作桥梁(但不求面积)求三角形的高,这种解题方法通常称为“面积法”.① ② ③ ④ 探究点二:三角形的中线【类型一】 应用三角形的中线求线段的长如图②在△ABC 中,AC =5cm ,AD 是△ABC 的中线,若△ABD 的周长比△ADC 的周长大2cm ,则BA =________.解析:如图,∵AD 是△ABC 的中线,∴BD =CD ,∴△ABD 的周长-△ADC 的周长=(BA +BD +AD )-(AC +AD +CD )=BA -AC ,∴BA -5=2,∴BA =7cm.方法总结:通过本题要理解三角形的中线的定义,解决问题的关键是将△ABD 与△ADC 的周长之差转化为边长的差.【类型二】 利用中线解决三角形的面积问题如图③,在△ABC 中,E 是BC 上的一点,EC =2BE ,点D 是AC 的中点,设△ABC ,△ADF 和△BEF 的面积分别为S △ABC ,S △ADF 和S △BEF ,且S △ABC =12,则S △ADF -S △BEF =________.解析:∵点D 是AC 的中点,∴AD =12AC .∵S △ABC =12,∴S △ABD =12S △ABC =12×12=6.∵EC =2BE ,S △ABC =12,∴S △ABE =13S △ABC =13×12=4.∵S △ABD -S △ABE =(S △ADF +S △ABF )-(S △ABF +S △BEF )=S △ADF -S △BEF ,即S △ADF -S △BEF =S △ABD -S △ABE =6-4=2.故答案为2.方法总结:三角形的中线将三角形分成面积相等的两部分;高相等时,面积的比等于底边的比;底相等时,面积的比等于高的比.探究点三:三角形的角平分线如图④,已知:AD 是△ABC 的角平分线,CE 是△ABC 的高,∠BAC =60°,∠BCE =40°,求∠ADB 的度数.解析:根据AD 是△ABC 的角平分线,∠BAC =60°,得出∠BAD =30°,再利用CE 是△ABC 的高,∠BCE =40°,得出∠B 的度数,进而得出∠ADB 的度数.解:∵AD 是△ABC 的角平分线,∠BAC =60°,∴∠DAC =∠BAD =30°.∵CE 是△ABC 的高,∠BCE =40°,∴∠B =50°,∴∠ADB =180°-∠B -∠BAD =180°-50°-30°=100°.方法总结:通过本题要灵活掌握三角形的角平分线的表示方法,同时此类问题往往和三角形的高综合考查.考点三:三角形的稳定性【例3】要使四边形木架(用4根木条钉成)不变形,至少需要加钉1根木条固定,要使五边形木架不变形,至少需要加2根木条固定,要使六边形木架不变形,至少需要加3根木条固定,…,那么要使一个n 边形木架不变形,至少需要几根木条固定?解析:由于多边形(三边以上的)不具有稳定性,将其转化为三角形后木架的形状就不变了.根据具体多边形转化为三角形的经验及题中所加木条可找到一般规律.解:过n 边形的一个顶点可以作(n -3)条对角线,把多边形分成(n -2)个三角形,所以,要使一个n 边形木架不变形,至少需要(n -3)根木条固定.方法总结:将多边形转化为三角形时,所需要的木条根数,可从具体到一般去发现规律,然后验证求解.专题二:三角形有关的角考点四:三角形的内角1.三角形的内角和定理:三角形的内角和等于180°2.直角三角形的性质:直角三角形两锐角互余【例4】探究点一:三角形的内角和【类型一】 求三角形内角的度数已知,如图①,D 是△ABC 中BC 边延长线上一点,DF ⊥AB 交AB 于F ,交AC 于E ,若∠A =46°,∠D =50°.求∠ACB 的度数.① ② 解析:在Rt △DFB 中,根据三角形内角和定理,求得∠B 的度数,再在△ABC 中求∠ACB 的度数即可.解:在△DFB 中,∵DF ⊥AB ,∴∠DFB =90°.∵∠D =50°,∠DFB +∠D +∠B =180°,∴∠B =40°.在△ABC 中,∵∠A =46°,∠B =40°,∴∠ACB =180°-∠A -∠B =94°. 方法总结:求三角形的内角,必然和三角形内角和定理有关,解决问题时要根据图形特点,在不同的三角形中,灵活运用三角形内角和定理求解.【类型二】 判断三角形的形状一个三角形的三个内角的度数之比为1∶2∶3,这个三角形一定是( )A .直角三角形B .锐角三角形C .钝角三角形D .无法判定解析:设这个三角形的三个内角的度数分别是x ,2x ,3x ,根据三角形的内角和为180°,得x +2x +3x =180°,解得x =30°,∴这个三角形的三个内角的度数分别是30°,60°,90°,即这个三角形是直角三角形.故选A.方法总结:在解决有关比例问题时,通常先设比例系数,然后列方程求解.【类型三】 三角形的内角与角平分线、高的综合运用如图②,在△ABC 中,∠A =12∠B =13∠ACB ,CD 是△ABC 的高,CE 是∠ACB 的角平分线,求∠DCE 的度数.解析:根据已知条件用∠A 表示出∠B 和∠ACB ,利用三角形的内角和求出∠A ,再求出∠ACB ,∠ACD ,最后根据角平分线的定义求出∠ACE 即可求得∠DCE 的度数.解:∵∠A =12∠B =13∠ACB ,设∠A =x ,∴∠B =2x ,∠ACB =3x .∵∠A +∠B +∠ACB =180°,∴x +2x +3x =180°,解得x =30°,∴∠A =30°,∠ACB =90°.∵CD 是△ABC 的高,∴∠ADC =90°,∴∠ACD =180°-90°-30°=60°.∵CE 是∠ACB 的角平分线,∴∠ACE =12×90°=45°,∴∠DCE =∠ACD -∠ACE =60°-45°=15°.方法总结:本题是常见的几何计算题,解题的关键是利用三角形的内角和定理和角平分线的性质,找出角与角之间的关系并结合图形解答.探究点二:直角三角形的性质【类型一】 直角三角形性质的运用如图,CE ⊥AF ,垂足为E ,CE 与BF 相交于点D ,∠F =40°,∠C =30°,求∠EDF 、∠DBC 的度数.解析:根据直角三角形两锐角互余列式计算即可求出∠EDF ,再根据三角形的内角和定理求出∠C +∠DBC =∠F +∠DEF ,然后求解即可.解:∵CE ⊥AF ,∴∠DEF =90°,∴∠EDF =90°-∠F =90°-40°=50°.由三角形的内角和定理得∠C +∠DBC +∠CDB =∠F +∠DEF +∠EDF ,∴30°+∠DBC =40°+90°,∴∠DBC =100°.方法总结:本题主要利用了直角三角形两锐角互余的性质和三角形的内角和定理,熟记性质并准确识图是解题的关键.考点五:三角形的外角1.三角形外角的定义:三角形的一边与另一边的延长线组成的角.2.三角形外角的性质:三角形的外角等于与它不相邻的两内角的和;三角形的一个外角大于与它不相邻的任何一个内角.【例5】探究点:三角形的外角【类型一】 应用三角形的外角求角的度数如图所示,P 为△ABC 内一点,∠BPC =150°,∠ABP =20°,∠ACP =30°,求∠A 的度数.解析:延长BP交AC于E或连接AP并延长,构造三角形的外角,再利用外角的性质即可求出∠A的度数.解:延长BP交AC于点E,则∠BPC,∠PEC分别为△PCE,△ABE的外角,∴∠BPC=∠PEC +∠PCE,∠PEC=∠ABE+∠A,∴∠PEC=∠BPC-∠PCE=150°-30°=120°.∴∠A=∠PEC-∠ABE=120°-20°=100°.方法总结:利用三角形的外角的性质将已知与未知的角联系起来是计算角的度数的方法.【类型二】用三角形外角的性质把几个角的和分别转化为一个三角形的内角和已知:如图为一五角星,求证:∠A+∠B+∠C+∠D+∠E=180°.解析:根据三角形外角性质得出∠EFG=∠B+∠D,∠EGF=∠A+∠C,根据三角形内角和定理得出∠E+∠EGF+∠EFG=180°,代入即可得证.证明:∵∠EFG、∠EGF分别是△BDF、△ACG的外角,∴∠EFG=∠B+∠D,∠EGF=∠A +∠C.又∵在△EFG中,∠E+∠EGF+∠EFG=180°,∴∠A+∠B+∠C+∠D+∠E=180°.方法总结:解决此类问题的关键是根据图形的特点,利用三角形外角的性质将分散的角集中到某个三角形中,利用三角形内角和进行解决.【类型三】三角形外角的性质和角平分线的综合应用如图①,∠ACD是△ABC的外角,BE平分∠ABC,CE平分∠ACD,且BE、CE交于点E.(1)如果∠A=60°,∠ABC=50°,求∠E的度数;(2)猜想:∠E与∠A有什么数量关系(写出结论即可);(3)如图②,点E是△ABC两外角平分线BE、CE的交点,探索∠E与∠A之间的数量关系,并说明理由.解析:先计算特殊角的情况,再综合运用三角形的内角和定理及其推论结合三角形的角平分线概念解决.解:(1)根据外角的性质得∠ACD =∠A +∠ABC =60°+50°=110°,∵BE 平分∠ABC ,CE 平分∠ACD ,∴∠1=12∠ACD =55°,∠2=12∠ABC =25°.∵∠E +∠2=∠1,∴∠E =∠1-∠2=30°;(2)猜想:∠E =12∠A ; (3)∵BE 、CE 是两外角的平分线,∴∠2=12∠CBD ,∠4=12∠BCF ,而∠CBD =∠A +∠ACB ,∠BCF =∠A +∠ABC ,∴∠2=12(∠A +∠ACB ),∠4=12(∠A +∠ABC ).∵∠E +∠2+∠4=180°,∴∠E +12(∠A +∠ACB )+12(∠A +∠ABC )=180°,即∠E +12∠A +12(∠A +∠ACB +∠ABC )=180°.∵∠A +∠ACB +∠ABC =180°,∴∠E +12∠A =90°. 方法总结:对于本题发现的结论要予以重视:图①中,∠E =12∠A ;图②中,∠E =90°-12∠A .考点六:多边形及其内角和多边形1.定义:在同一平面内,由不在同一条直线上的一些线段首尾顺次相接组成的封闭图形.2.相关概念:顶点、边、内角、对角线.3.多边形的对角线:n 边形从一个顶点出发的对角线条数为(n -3)条;n 边形共有对角线n (n -3)2条(n ≥3).4.正多边形:如果多边形的各边都相等,各内角也都相等,那么就称为正多边形. 多边形的内角和与外角和1.性质:多边形的内角和等于(n -2)·180°;多边形的外角和等于360°.2.多边形的边数与内角和、外角和的关系:(1)n 边形的内角和等于(n -2)·180°(n ≥3,n 是正整数),可见多边形内角和与边数n 有关,每增加1条边,内角和增加180°.(2)多边形的外角和等于360°,与边数的多少无关.(3).正n 边形:正n 边形的内角的度数为(n -2)·180°n ,外角的度数为360°n. 【例6】探究点一:多边形的概念【类型一】 多边形及其概念下列图形不是凸多边形的是( )解析:根据凸多边形的概念,如果多边形的边都在任意一条边所在的直线的同旁,该多边形即是凸多边形,否则即是凹多边形.由此可得选项D 的图形不是凸多边形.故选D. 方法总结:多边形可分为凸多边形和凹多边形,辨别凸多边形可有两种方法:(1)画多边形任何一边所在的直线,整个多边形都在此直线的同一侧;(2)每个内角的度数均小于180°.通常所说的多边形指凸多边形.【类型二】 确定多边形的边数若一个多边形截去一个角后,变成十五边形,则原来的多边形的边数可能为( )A .14或15或16B .15或16C .14或16D .15或16或17解析:一个多边形截去一个角后,多边形的边数可能增加了一条,也可能不变或减少了一条,则多边形的边数是14,15或16.故选A. 方法总结:一个多边形截去一个角后,多边形的边数可能增加了一条,也可能不变或减少了一条,解决此类问题可以亲自动手画一下.探究点二:多边形的对角线【类型一】 确定多边形的对角线的条数从四边形的一个顶点出发可画________条对角线,从五边形的一个顶点出发可画________条对角线,从六边形的一个顶点出发可画________条对角线,请猜想从七边形的一个顶点出发有________条对角线,从n 边形的一个顶点出发有________条对角线,从而推导出n 边形共有________条对角线.解析:根据n 边形从一个顶点出发可引出(n -3)条对角线.从n 个顶点出发引出n (n -3)条对角线,而每条重复一次,可得答案.解:从四边形的一个顶点出发可画1条对角线,从五边形的一个顶点出发可画2条对角线,从六边形的一个顶点出发可画3条对角线,从七边形的一个顶点出发有4条对角线,从n 边形的一个顶点出发有(n -3)条对角线,从而推导出n 边形共有n (n -3)2条对角线. 方法总结:(1)多边形有n 条边,则经过多边形的一个顶点的对角线有(n -3)条;(2)多边形有n 条边,对角线的条数为n (n -3)2.【类型二】 根据对角线条数确定多边形的边数从一个多边形的任意一个顶点出发都只有5条对角线,则它的边数是( )A .6B .7C .8D .9解析:设这个多边形是n 边形.依题意,得n -3=5,解得n =8.故这个多边形的边数是8.故选C.【类型三】 根据分成三角形的个数,确定多边形的边数连接多边形的一个顶点与其他顶点的线段把这个多边形分成了6个三角形,则原多边形是( )A .五边形B .六边形C .七边形D .八边形解析:设原多边形是n 边形,则n -2=6,解得n =8.故选D.方法总结:从n 边形的一个顶点出发可引出(n -3)条对角线,这(n -3)条对角线把n 边形分成(n -2)个三角形.探究点三:正多边形的有关概念下列图形中,是正多边形的是( )A .等腰三角形B .长方形C .正方形D .五边都相等的五边形解析:根据正多边形的定义:各个角都相等,各条边都相等的多边形叫做正多边形进行解答.正方形四个角相等,四条边都相等,故选C. 方法总结:解答此类问题的关键是要搞清楚正多边形的定义,各个角相等、各条边相等的多边形是正多边形,这两个条件缺一不可.探究点一:多边形的内角和【类型一】利用内角和求边数一个多边形的内角和为540°,则它是( )A.四边形 B.五边形C.六边形 D.七边形解析:熟记多边形的内角和公式(n-2)·180°设它是n边形,根据题意得(n-2)·180=540,解得n=5.故选B.【类型二】求多边形的内角和一个多边形的内角和为1800°,截去一个角后,得到的多边形的内角和为( )A.1620° B.1800°C.1980° D.以上答案都有可能解析:1800÷180=10,∴原多边形边数为10+2=12.∵一个多边形截去一个内角后,边数可能减1,可能不变,也可能加1,∴新多边形的边数可能是11,12,13,∴新多边形的内角和可能是1620°,1800°,1980°.故选D.方法总结:一个多边形截去一个内角后,边数可能减1,可能不变,也可能加1.根据多边形的内角和公式求出原多边形的边数是解题的关键.【类型三】复杂图形中的角度计算如图,∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+∠7=( )A.450° B.540°C.630° D.720°解析:如图,∵∠3+∠4=∠8+∠9,∴∠1+∠2+∠3+∠4+∠5+∠6+∠7=∠1+∠2+∠8+∠9+∠5+∠6+∠7=五边形的内角和=540°,故选B.方法总结:本题考查了灵活运用五边形的内角和定理和三角形内外角关系.根据图形特点,将问题转化为熟知的问题,体现了转化思想的优越性.【类型四】利用方程和不等式确定多边形的边数一个同学在进行多边形的内角和计算时,求得内角和为1125°,当他发现错了以后,重新检查,发现少算了一个内角,问这个内角是多少度?他求的是几边形的内角和?解析:本题首先由题意找出不等关系列出不等式,进而求出这一内角的取值范围;然后可确定这一内角的度数,进一步得出这个多边形的边数.解:设此多边形的内角和为x,则有1125°<x<1125°+180°,即180°×6+45°<x<180°×7+45°,因为x为多边形的内角和,所以它是180°的倍数,所以x=180°×7=1260°.所以7+2=9,1260°-1125°=135°.因此,漏加的这个内角是135°,这个多边形是九边形.方法总结:解题的关键是由题意列出不等式求出这个多边形的边数.探究点二:多边形的外角和【类型一】已知各相等外角的度数,求多边形的边数正多边形的一个外角等于36°,则该多边形是正( )A.八边形 B.九边形C.十边形 D.十一边形解析:正多边形的边数为360°÷36°=10,则这个多边形是正十边形.故选C.方法总结:如果已知正多边形的一个外角,求边数可直接利用外角和除以这个角即可.【类型二】多边形内角和与外角和的综合运用一个多边形的内角和与外角和的和为540°,则它是( )A.五边形 B.四边形C.三角形 D.不能确定解析:设这个多边形的边数为n,则依题意可得(n-2)×180°+360°=540°,解得n =3,∴这个多边形是三角形.故选C.方法总结:熟练掌握多边形的内角和定理及外角和定理,解题的关键是由已知等量关系列出方程从而解决问题.。

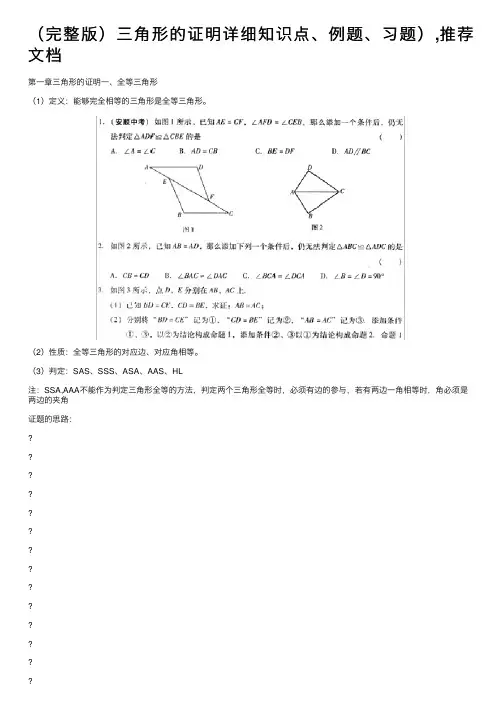

(完整版)三⾓形的证明详细知识点、例题、习题),推荐⽂档第⼀章三⾓形的证明⼀、全等三⾓形(1)定义:能够完全相等的三⾓形是全等三⾓形。

(2)性质:全等三⾓形的对应边、对应⾓相等。

(3)判定:SAS、SSS、ASA、AAS、HL注:SSA,AAA不能作为判定三⾓形全等的⽅法,判定两个三⾓形全等时,必须有边的参与,若有两边⼀⾓相等时,⾓必须是两边的夹⾓证题的思路:)找任意⼀边()找两⾓的夹边(已知两⾓)找夹已知边的另⼀⾓()找已知边的对⾓()找已知⾓的另⼀边(边为⾓的邻边任意⾓(若边为⾓的对边,则找已知⼀边⼀⾓)找第三边()找直⾓()找夹⾓(已知两边AASASAASAAASSASAASSSSHLSAS例题解析:⼆、等腰三⾓形1. 性质:等腰三⾓形的两个底⾓相等(等边对等⾓).2. 判定:有两个⾓相等的三⾓形是等腰三⾓形(等⾓对等边).3. 推论:等腰三⾓形顶⾓的平分线、底边上的中线、底边上的⾼互相重合(即“三线合⼀”).4. 等边三⾓形的性质及判定定理性质定理:等边三⾓形的三个⾓都相等,并且每个⾓都等于60°;等边三⾓形是轴对称图形,有3条对称轴.判定定理:有⼀个⾓是60°的等腰三⾓形是等边三⾓形;三个⾓都相等的三⾓形是等边三⾓形.5. 含30°的直⾓三⾓形的边的性质定理:在直⾓三⾓形中,如果⼀个锐⾓等于30°,那么它所对的直⾓边等于斜边的⼀半.例题解析:三、.直⾓三⾓形1. 勾股定理及其逆定理定理:直⾓三⾓形的两条直⾓边的平⽅和等于斜边的平⽅.逆定理:如果三⾓形两边的平⽅和等于第三边的平⽅,那么这个三⾓形是直⾓三⾓形.2. 命题与逆命题命题包括题设和结论两部分;逆命题是将原命题的题设和结论交换位置得到的;3. 直⾓三⾓形全等的判定定理定理:斜边和⼀条直⾓边对应相等的两个直⾓三⾓形全等要点诠释:①勾股定理的逆定理在语⾔叙述的时候⼀定要注意,不能说成“两条边的平⽅和等于斜边的平⽅”,应该说成“三⾓形两边的平⽅和等于第三边的平⽅”例题解析四、线段的垂直平分线1. 线段垂直平分线的性质及判定性质:线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等.判定:到⼀条线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上. 2.三⾓形三边的垂直平分线的性质三⾓形三条边的垂直平分线相交于⼀点,并且这⼀点到三个顶点的距离相等3. 如何⽤尺规作图法作线段的垂直平分线分别以线段的两个端点A、B为圆⼼,以⼤于1/2AB的长为半径作弧,两弧交于点M、N;作直线MN,则直线MN就是线段AB的垂直平分线.要点诠释:①注意区分线段的垂直平分线性质定理和判定定理,注意⼆者的应⽤范围;②利⽤线段的垂直平分线定理可解决两条线段的和距离最短问题.例题解析五、.⾓平分线1. ⾓平分线的性质及判定定理性质:⾓平分线上的点到这个⾓的两边的距离相等;判定:在⼀个⾓的内部,且到⾓的两边的距离相等的点,在这个⾓的平分线上2. 三⾓形三条⾓平分线的性质定理性质:三⾓形的三条⾓平分线相交于⼀点,并且这⼀点到三条边的距离相等.3. 如何⽤尺规作图法作出⾓平分线要点诠释:①注意区分⾓平分线性质定理和判定定理,注意⼆者的应⽤范围;③⼏何语⾔的表述,这也是证明线段相等的⼀种重要的⽅法.遇到⾓平分线时,要构造全等三⾓形例题解析:【课堂练习】1、△ABC中,∠A∶∠B∶∠C=1∶2∶3,最⼩边BC=4 cm,最长边AB的长是()A.5 cmB.6 cmC.5cmD.8 cm2、如图,已知∠1=∠2,则不⼀定...能使△ABD≌△ACD的条件是()A.AB=AC B.BD=CDC.∠B=∠C D.∠BDA=∠CDA3 、如上图,点,,,B C F E 在同⼀直线上, 12∠=∠,BC FE =,1∠(填“是”或“不是”) 2∠的对顶⾓,要使ABC DEF ,还需添加⼀个条件,这个条件可以是(只需写出⼀个). 4、已知实数x ,y 满⾜,则以x ,y 的值为两边长的等腰三⾓形的周长是()A . 20或16B . 20C . 16D .以上答案均不对5、如图所⽰的正⽅形⽹格中,⽹格线的交点称为格点.已知A 、B 是两格点,如果C 也是图中的格点,且使得ABC ?为等腰三⾓形.....,则点C 的个数是 A .6 B .7C .8D .96、⼀个等腰三⾓形静的两边长分别为5或6,则这个等腰三⾓形的周长是.7、等腰三⾓形的周长为16,其⼀边长为6,则另两边为_______________。

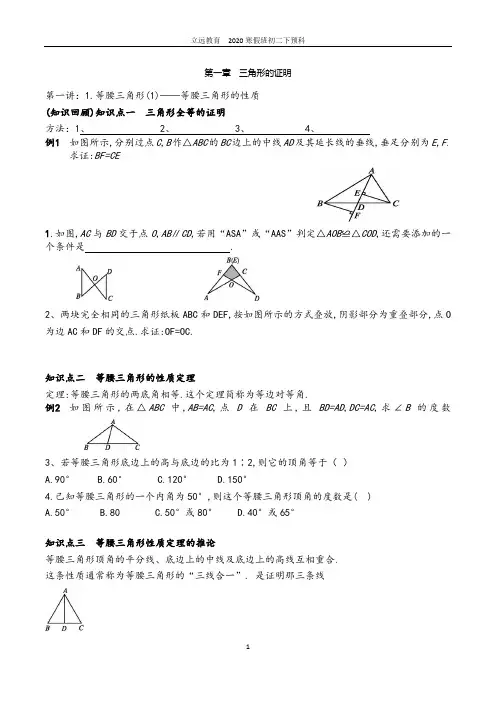

第一章三角形的证明第一讲:1.等腰三角形(1)——等腰三角形的性质(知识回顾)知识点一三角形全等的证明方法:1、 2、 3、 4、例1如图所示,分别过点C,B作△ABC的BC边上的中线AD及其延长线的垂线,垂足分别为E,F.求证:BF=CE1.如图,AC与BD交于点O,AB∥CD,若用“ASA”或“AAS”判定△AOB≌△COD,还需要添加的一个条件是.2、两块完全相同的三角形纸板ABC和DEF,按如图所示的方式叠放,阴影部分为重叠部分,点O 为边AC和DF的交点.求证:OF=OC.知识点二等腰三角形的性质定理定理:等腰三角形的两底角相等.这个定理简称为等边对等角.例2如图所示,在△ABC中,AB=AC,点D在BC上,且BD=AD,DC=AC,求∠B的度数3、若等腰三角形底边上的高与底边的比为1∶2,则它的顶角等于()A.90°B.60°C.120°D.150°4.已知等腰三角形的一个内角为50°,则这个等腰三角形顶角的度数是( )A.50°B.80C.50°或80°D.40°或65°知识点三等腰三角形性质定理的推论等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线及底边上的高线互相重合.这条性质通常称为等腰三角形的“三线合一”.是证明那三条线证明: 等腰三角形两底角的平分线相等,高线相等已知:如图,在△ABC中, AB=AC, BD、CE是△ABC的角平分线.求证:BD=CE.拓展点一等腰三角形特殊性质的证明例1求证:等腰三角形两腰上的高的交点到底边两端的距离相等.已知:如图,在△ABC中,AB=AC,CE⊥AB于点E,BD⊥AC于点D,CE,BD交于点O,求证:OB=OC.知识点四等边三角形的性质定理定理:等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60°.例4 如图,点P,Q是△ABC的边BC上的两点,且BP=PQ=QC=AP=AQ,求∠BAC的度数.拓展点二等边三角形与三角形全等的综合题5、如图,已知△ABC和△ADE都是等边三角形,连接CD,BE.求证:CD=BE习题1、下列各组几何图形中,一定全等的是()A、各有一个角是550的两个等腰三角形;B、两个等边三角形;C、腰长相等的两个等腰直角三角形;D、各有一个角是500,腰长都为6cm的两个等腰三角形.2、如图,已知:AB∥CD,AB=CD,若要使△ABE≌△CDF,仍需添加一个条件,下列条件中,哪一个不能使△ABE≌△CDF的是()A、∠A=∠B ;B、BF=CE;C、AE∥DF;D、AE=DF.3、如果等腰三角形的一个内角等于50°,则其余两角的度数为。

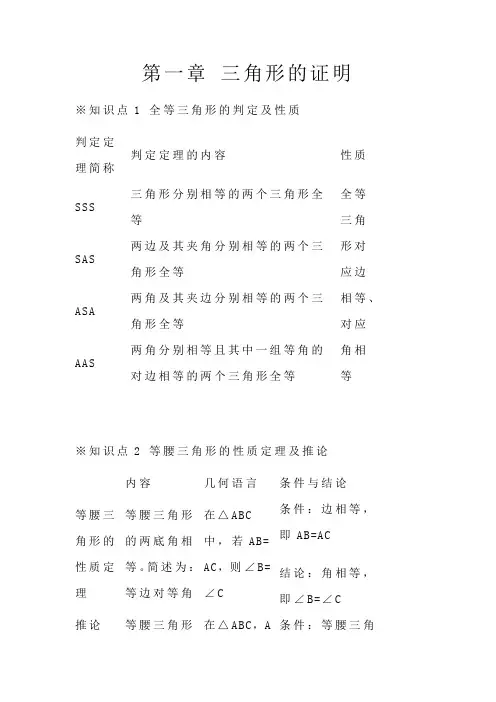

第一章三角形的证明※知识点1 全等三角形的判定及性质判定定理简称判定定理的内容性质SSS三角形分别相等的两个三角形全等全等三角形对应边相等、对应角相等SAS两边及其夹角分别相等的两个三角形全等ASA两角及其夹边分别相等的两个三角形全等AAS两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等※知识点2 等腰三角形的性质定理及推论内容几何语言条件与结论等腰三角形的性质定理等腰三角形的两底角相等。

简述为:等边对等角在△ABC中,若AB=AC,则∠B=∠C条件:边相等,即AB=AC结论:角相等,即∠B=∠C推论等腰三角形在△ABC,A条件:等腰三角顶角的平分线、底边上的中线及底边上的高线互相垂直,简述为:三线合一B=AC,AD⊥BC,则AD是BC边上的中线,且AD平分∠BAC形中一直顶点的平分线,底边上的中线、底边上的高线之一结论:该线也是其他两线※等腰三角形中的相等线段:1.等腰三角形两底角的平分线相等2.等腰三角形两腰上的高相等3.两腰上的中线相等4.底边的中点到两腰的距离相等※知识点3 等边三角形的性质定理内容性质定理等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60度解读【要点提示】1)等边三角形是特殊的等腰三角形。

它具有等腰三角形的一切性质2)等边三角形每条边上的中线、高线和所对角的平分线“三线合一”【易错点】所有的等边三角形都是等腰三角形,但不是所有的等腰三角形都是等边三角形※知识点4 等腰三角形的判定定理内容几何语言条件与结论等腰三角形的判定定理有两个角相等的三角形是等腰三角形,简述为:等校对等边在△ABC中,若∠B=∠C则AC=BC条件:角相等,即∠B=∠C结论:边相等,即AB=AC解读【注意】对“等角对等边”的理解仍然要注意,他的前提是“在同一个三角形中”拓展判定一个三角形是等腰三角形有两种方法(1)利用等腰三角形;(2)利用等腰三角形的判定定理,即“等角对等边”※知识点5 反证法概念证明的一般步骤反证法在证明时,先假设命题的结论不成立,然后推导出与定义、基本事实、已有定理或已知条件相矛盾的结果,从而证明命题的结论一定成立,这种证明方法称为反证法(1)假设命题的结论不成立(2)从这个假设出发,应用正确的推论方法,得出与定义、基本事实、已有定理或已知条件相矛盾的结果(3)由矛盾的结果判定假设不正确,从而肯定原命题正确解读【要点提示】(1)当一个命题涉及“一定”“至少”“至多”“无限”“唯一”等情况时,由于结论的反面简单明确,常常用反证法来证明(2)“推理”必须顺着假设的思路进行,即把假设当作已知条件,“得出矛盾”是指推出与定义、基本事实、已有定理或已知条件相矛盾的结果第二章一元一次不等式与一元一次不等式组一. 不等关系※1. 一般地,用符号“<”(或“≤”), “>”(或“≥”)连接的式子叫做不等式※2. 准确“翻译”不等式,正确理解“非负数”、“不小于”等数学术语.非负数<===> 大于等于0(≥0) <===> 0和正数<===> 不小于0非正数<===> 小于等于0(≤0) <===> 0和负数<===> 不大于0二. 不等式的基本性质※1. 掌握不等式的基本性质,并会灵活运用:(1) 不等式的两边加上(或减去)同一个整式,不等号的方向不变,即:如果a>b,那么a+c>b+c, a-c>b-c.(2) 不等式的两边都乘以(或除以)同一个正数,不等号的方向不变,即:如果a>b,并且c>0,那么ac>bc,(3) 不等式的两边都乘以(或除以)同一个负数,不等号的方向改变,即:如果a>b,并且c<0,那么ac<bc, < span=""></bc, <>※2. 比较大小:(a、b分别表示两个实数或整式)一般地:如果a>b,那么a-b是正数;反过来,如果a-b是正数,那么a>b;如果a=b,那么a-b等于0;反过来,如果a-b等于0,那么a=b;如果a<b,那么a-b是负数;反过来,如果a-b是正数,那么a<b;< span=""></b,那么a-b是负数;反过来,如果a-b是正数,那么a<b;<>即:a>b <===> a-b>0a=b <===> a-b=0a a-b<0三. 不等式的解集:※1.能使不等式成立的未知数的值,叫做不等式的解;一个不等式的所有解,组成这个不等式的解集;求不等式的解集的过程,叫做解不等式。

word格式-可编辑-感谢下载支持第一节等腰三角形1.全等三角形的判定定理及性质(1)两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等。

(AAS)判定定理(2)全等三角形的对应边相等、对应角相等。

性质2.等腰三角形的性质定理及推论(1)等腰三角形的两底角相等,“等边对等角”。

(只有一个三角形成为等腰三角形后才能有“底角”的概念。

)(2)等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线及底边上的高线相互重合。

“三线合一”(等腰三角形特有)(3)等腰三角形的判定定理:有两个角相等的三角形是等腰三角形。

“等角对等边”(4)等腰三角形的判定方法:1.根据定义判断,即有两边相等的三角形是等腰三角形;2.根据判定定理。

3.等边三角形的性质定理(1)等边三角形的三个内角都相等,每个角都等于60度,三条边都相等。

等边三角形是等腰三角形,但等腰三角形不是等边三角形。

(2)等边三角形的判定定理:三个角都相等的三角形是等边三角形。

有一个角是60度的等腰三角形是等边三角形。

4.在直角三角形中,30度角所对的直角边等于斜边的一半。

反过来也成立,一条直角边等于斜边的一半,那么这条直角边所对的角为30度。

第二节直角三角形1.直角三角形的性质与判定:(1)直角三角形的两个锐角互余;(2)有两个角互余的三角形是直角三角形。

(3)勾股定理(4)勾股定理的逆定理(5)逆命题:在两个命题中,如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件,那么这两个命题称为互逆命题,其中一个命题成为另一个命题的逆命题。

2.“斜边、直角边”定理斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等。

第三节线段的垂直平分线1.定理:线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等。

2.判定定理:到一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上。

第四节角平分线1.定理:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等。

2.逆定理:在一个角的内部,到角的两边距离相等的点在这个角的平分线上。

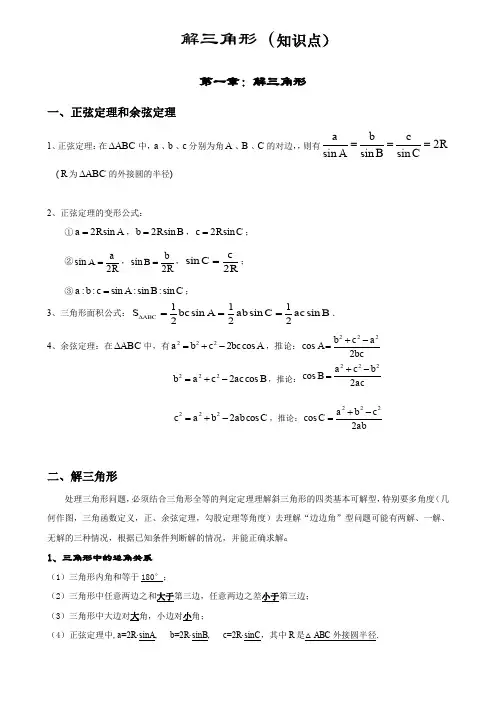

解三角形(知识点)第一章:解三角形一、正弦定理和余弦定理1、正弦定理:在∆AB C 中,a 、b 、c 分别为角A 、B 、C 的对边,,则有A B ===CR a b c sin sin sin 2 (R 为∆AB C 的外接圆的半径)2、正弦定理的变形公式:①=A a R 2sin ,=B b R 2sin ,=c R C 2sin ; ②A =R a 2sin ,B =Rb 2sin ,=R Cc 2sin ; ③=A B C a b c ::sin :sin :sin ;3、三角形面积公式:=A ==B ∆AB S bc ab C ac C 222sin sin sin 111. 4、余弦定理:在∆AB C 中,有=+-A a b c bc 2cos 222,推论:=-+222cos 2A a c b bc-+=222cos 2c a b ac B ,推论: -+=222cos 2b a c ab C ,推论:=-+222cos 2C c b a ab二、解三角形处理三角形问题,必须结合三角形全等的判定定理理解斜三角形的四类基本可解型,特别要多角度(几何作图,三角函数定义,正、余弦定理,勾股定理等角度)去理解“边边角”型问题可能有两解、一解、无解的三种情况,根据已知条件判断解的情况,并能正确求解1、三角形中的边角关系(1)三角形内角和等于180°;(2)三角形中任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边;(3)三角形中大边对大角,小边对小角;(4)正弦定理中,a =2R ·sin A , b =2R ·sin B , c =2R ·sin C ,其中R 是△ABC 外接圆半径.=-+222cos 2B b c a ac(5)在余弦定理中:2bc cos A =-+a c b 222.(6)三角形的面积公式有:S =12ah , S =12ab sin C=12bc sin A=12ac sinB , S =--⋅-c P b P a P P ()()()其中,h 是BC 边上高,P 是半周长.2、利用正、余弦定理及三角形面积公式等解任意三角形(1)已知两角及一边,求其它边角,常选用正弦定理.(2)已知两边及其中一边的对角,求另一边的对角,常选用正弦定理.(3)已知三边,求三个角,常选用余弦定理.(4)已知两边和它们的夹角,求第三边和其他两个角,常选用余弦定理.(5)已知两边和其中一边的对角,求第三边和其他两个角,常选用正弦定理.3、利用正、余弦定理判断三角形的形状常用方法是:①化边为角;②化角为边.4、三角形中的三角变换(1)角的变换因为在△ABC 中,A+B+C=π,所以sin(A+B)=sinC ;cos(A+B)=-cosC ;tan(A+B)=-tanC 。

新苏科版八年级数学上知识点总结第一章 三角形全等1、全等三角形的定义:能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形;理解:①全等三角形形状与大小完全相等,与位置无关;②一个三角形经过平移、翻折、旋转后得到的三角形,与原三角形仍然全.等.; ③三角形全等不因位置发生变化而改变;2、全等三角形的性质:⑴全等三角形的对应边相等、对应角相等;理解:①长边对长边,短边对短边;最大角对最大角,最小角对最小角;②对应角的对边为对应边,对应边对的角为对应角;⑵全等三角形的周长相等、面积相等;⑶全等三角形的对应边上的对应中线、角平分线、高线分别相等;3、全等三角形的判定:①边角边公理SAS 有两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等;②角边角公理ASA 有两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等;③推论AAS 有两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等;④边边边公理SSS 有三边对应相等的两个三角形全等;⑤斜边、直角边公理HL 有斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等;4、证明两个三角形全等的基本思路:⑴已知两边:①找第三边SSS ;②找夹角SAS ;③找是否有直角HL.⑵已知一边一角:①找一角AAS 或ASA ;②找夹边SAS.⑶已知两角:①找夹边ASA ;②找其它边AAS.第二章 轴对称1、 轴对称图形相对一个图形的对称而言;轴对称是关于直线对称的两个图形而言;2、 轴对称的性质:①轴对称图形的对称轴是任何一对对应点所连线段的垂直平分线;②如果两个图形关于某条直线对称,那么对称轴是任何一对对应点所连的线段的垂直平分线;3、线段的垂直平分线:①性质定理:线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等;②判定定理:到线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上;拓展:三角形三条边的垂直平分线的交点到三个顶点....的距离相等4、角的角平分线:①性质定理:角平分线上的点到角两边的距离相等;②判定定理:到角两个边距离相等的点在这个角的角平分线上;拓展:三角形三个角的角平分线的交点到三条边...的距离相等;5、等腰三角形:①性质定理:⑴等腰三角形的两个底角相等;等边对等角⑵等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高线互相重合;三线合一 ②判断定理:一个三角形的两个相等的角所对的边也相等;等角对等边6、等边三角形:①性质定理:⑴等边三角形的三条边都相等;⑵等边三角形的三个内角都相等,都等于60°;拓展:等边三角形每条边都能运用三线合一....这性质;②判断定理:⑴三条边都相等的三角形是等边三角形;⑵三个角都相等的三角形是等边三角形;有两个角是60°的三角形是等边三角形;⑶有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形;7、直角三角形推论:⑴直角三角形中,如果有一个锐角是30°,那么它所对的直角边等于斜边的一半;⑵直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半;拓展:直角三角形常用面积法...求斜边上的高;第三章勾股定理勾:直角三角形较短的直角边股:直角三角形较长的直角边弦:斜边1、勾股定理:直角三角形两直角边a,b的平方和等于斜边c的平方,即a2+b2=c2;2、勾股定理的逆定理:如果三角形的三边长a,b,c有关系a2+b2=c2,那么这个三角形是直角三角形;3、勾股数:满足a2+b2=c2的三个正整数,称为勾股数;常见勾股数:3,4,5;6,8,10; 9,12,15;5,12,13;4、简单运用:⑴勾股定理——常用于求边长、周长、面积;理解:①已知直角三角形的两边求第三边,并能求出周长、面积;②用于证明线段平方关系的问题;③利用勾股定理,作出长为n的线段⑵勾股定理的逆定理——常用于判断三角形的形状;理解:①确定最大边不妨设为c;②若c2=a2+b2,则△ABC是以∠C为直角的三角形;若a2+b2<c2,则此三角形为钝角三角形其中c为最大边;若a2+b2>c2,则此三角形为锐角三角形其中c为最大边⑶难点:运用勾股定理立方程解决问题;第四章实数1、平方根:⑴定义:一般地,如果x2=a a≥0,那么这个数x就叫做a的平方根或二次方根;⑵表示方法:正数a 的平方根记做“a ±”,读作“正、负根号a ”;⑶性质:①一个正数有两个平方根,它们互为相反数;②零的平方根是零;③负数没有平方根;2、开平方:求一个数a 的平方根的运算,叫做开平方;3、算术平方根:⑴定义:一般地,如果x 2=a a ≥0,那么这个正数x 就叫做a 的算术平方根;特别地,0的算术平方根是0;⑵表示方法:记作“a ”,读作“根号a ”;⑶性质:①一个正数只有一个算术平方根;②零的算术平方根是零;③负数没有算术平方根; ⑷注意a 的双重非负性:.0,0≥≥a a ⑸()()()()0,0,0222≤-=≥=≥=a a a a a a a a a4、立方根:⑴定义:一般地,如果x 3=a 那么这个数x 就叫做a 的立方根或三次方根; ⑵表示方法:记作“3a ”,读作“三次根号a ”;⑶性质:①一个正数有一个正的立方根;②一个负数有一个负的立方根;③零的立方根是零; ⑷注意:33a a -=-,这说明三次根号内的负号可以移到根号外面; ⑸()a a a ==33235、开立方:求一个数a 的立方根的运算,叫做开立方;6、实数定义与分类:⑴无理数:无限不循环小数叫做无理数;理解:常见类型有三类: ①开方开不尽的数:如7,39等;②有特定意义的数:如圆周率π,或化简后含有π的数,如π+8等;③有特定结构的数:如等;注意省略号⑵实数:有理数和无理数统称为实数;⑶实数的分类:①按定义来分 ②按符号性质来分 整数含0 正有理数 有理数 分数 正实数 正无理数 实数 实数 0无理数 负实数 负有理数 负无理数7、实数比较大小法:理解:⑴正数大于零,负数小于零,正数大于一切负数;⑵数轴比较:数轴上的两个点所表示的数,右边的总比左边的大;⑶绝对值比较法:两个负数,绝对值大的反而小;⑷平方法:a 、b 是两负实数,若a 2>b 2,则a <b ;8、实数的运算:①六种运算:加、减、乘、除、乘方、开方②实数的运算顺序:先算乘方和开方,再算乘除,最后算加减,如果有括号,就先算括号里面的; ③实数的运算律:加法交换律、加法结合律 、乘法交换律、乘法结合律 、乘法对加法的分配律;9、近似数:由于实际中常常不需要用精确的数描述一个量,甚至在更多情况下不可能得到精确的数,用以描述所研究的量,这样的数就叫近似数;取近似值的方法——四舍五入法;10、科学记数法:把一个数记为n a 10 其中1≤a <1,n 是整数的形式,就叫科学计数法;11、实数和数轴:每一个实数都可以用数轴上的点来表示;反过来,数轴上每一个点都表示一个实数;实数与数轴上的点是一一对应的关系;第五章平面直角坐标系1、在平面内,确定物体的位置一般需要两个数据;2、平面直角坐标系及有关概念:⑴平面直角坐标系:定义:在平面内,两条互相垂直且有公共原点的数轴,组成平面直角坐标系;其中,水平的数轴叫做x轴或横轴,取向右为正方向;铅直的数轴叫做y轴或纵轴,取向上为正方向;x轴和y轴统称坐标轴;它们的公共原点O称为直角坐标系的原点;建立了直角坐标系的平面,叫做坐标平面;⑵象限:为了便于描述坐标平面内点的位置,把坐标平面被x轴和y轴分割而成的四个部分,分别叫做第一象限、第二象限、第三象限、第四象限;注意:x轴和y轴上的点坐标轴上的点,不属于任何一个象限;⑶点的坐标的概念:①对于平面内任意一点P,过点P分别x轴、y轴向作垂线,垂足在上x轴、y轴对应的数a,b分别叫做点P的横坐标、纵坐标,有序数对a,b叫做点P的坐标;②点的坐标用a,b表示,其顺序是横坐标在前,纵坐标在后,中间有“,”分开,横、纵坐标的位置不能颠倒;③平面内点的坐标是有序实数对,当a≠b时,a,b和b,a是两个不同点的坐标;④平面内点的与有序实数对坐标是一一对应的关系;⑷不同位置的点的坐标的特征:①各象限内点的坐标的特征:点Px,y在第一象限:x>0,y>0;点Px,y在第二象限:x<0,y>0;点Px,y在第三象限:x<0,y<0;点Px,y在第四象限:x>0,y<0;②坐标轴上的点的特征:点Px,y在x轴上:y=0,x为任意实数;点Px,y在y轴上:x=0,y为任意实数;点Px,y既在x轴上,又在y轴上:即是原点坐标为0,0;③两条坐标轴夹角平分线上点的坐标的特征:点Px,y在第一、三象限夹角平分线直线y=x上:x与y相等;点Px,y在第二、四象限夹角平分线直线y=-x上:x与y互为相反数;④和坐标轴平行的直线上点的坐标的特征:位于平行于x 轴的直线上的各点的纵坐标相同;位于平行于y 轴的直线上的各点的横坐标相同;⑤关于x 轴、y 轴或原点对称的点的坐标的特征:点P 与点p ’关于x 轴对称:横坐标相等,纵坐标互为相反数,即点Px,y 关于x 轴的对称点为P ’x,-y点P 与点p ’关于y 轴对称:纵坐标相等,横坐标互为相反数,即点Px,y 关于y 轴的对称点为P ’-x,y点P 与点p ’关于原点对称:横、纵坐标均互为相反数,即点Px,y 关于原点的对称点为P ’-x,-y⑥点Px,y 到坐标轴及原点的距离:点Px,y 到x 轴的距离等于|y|;点Px,y 到y 轴的距离等于|x|;点Px,y 到原点的距离等于22y x ;第六章一次函数1、函数:一般地,在某一变化过程中有两个变量x 与y,如果给定一个x 值,相应地就确定了一个y 值,那么我们称y 是x 的函数,其中x 是自变量,y 是因变量;2、自变量取值范围:使函数有意义的自变量的取值的全体,叫做自变量的取值范围;一般从整式取全体实数,分式分母不为0、二次根式被开方数为非负数、实际意义几方面考虑;3、函数的三种表示法:⑴关系式解析法:两个变量间的函数关系,有时可以用一个含有这两个变量及数字运算符号的等式表示,这种表示法叫做关系式解析法;⑵列表法:把自变量x 的一系列值和函数y 的对应值列成一个表来表示函数关系,这种表示法叫做列表法;⑶图象法:用图象表示函数关系的方法叫做图象法;4、由函数关系式画其图像的一般步骤:①列表:列表给出自变量与函数的一些对应值②描点:以表中每对对应值为坐标,在坐标平面内描出相应的点③连线:按照自变量由小到大的顺序,把所描各点用平滑的曲线连接起来;5、正比例函数和一次函数概念与性质:⑴正比例函数和一次函数的概念:①一般地,若两个变量x,y 间的关系可以表示成b kx y +=k,b 为常数,k ≠0的形式,则称y 是x 的一次函数x 为自变量,y 为因变量;②特别地,当一次函数b kx y +=中的b=0时即kx y =k 为常数,k ≠0,称y 是x 的正比例函数;③正比例函数是特殊的一次函数;⑵一次函数的图像: 所有一次函数的图像都是一条直线⑶一次函数、正比例函数图像的主要特征:①一次函数b kx y +=的图像是经过点0,b 的直线;②正比例函数kx y =的图像是经过原点0,0的直线;⑷正比例函数的性质:一般地,正比例函数kx y =有下列性质:①当k>0时,图像经过第一、三象限,y 随x 的增大而增大;②当k<0时,图像经过第二、四象限,y 随x 的增大而减小;⑸一次函数的性质:一般地,一次函数b kx y +=有下列性质:①当k>0时,y 随x 的增大而增大②当k<0时,y 随x 的增大而减小6、正比例函数和一次函数解析式的确定:理解:⑴确定一个正比例函数,就是要确定正比例函数y=kxk ≠0中的常数k;⑵确定一个一次函数,需要确定一次函数y=kx+bk ≠0中的常数k 和b;⑶解这类问题的一般方法是待定系数法;具体法方:过点必代,交点必联;7、一次函数与一元一次方程的关系:理解:①任何一个一元一次方程都可转化为:kx+b=0k、b为常数,k≠0的形式.而一次函数解析式形式正是y=kx+bk、b为常数,k≠0.当函数y值为0时,•即kx+b=0就与一元一次方程完全相同.②由于任何一元一次方程都可转化为kx+b=0k、b为常数,k≠0的形式.所以解一元一次方程可以转化为:当一次函数值为0时,求相应的自变量的值.③从图象上看,这相当于已知直线y=kx+b确定它与x轴交点的横坐标值.。

数学八年级下册全册知识点汇总(北师大版)第一章三角形的证明一、全等三角形判定、性质:1.判定(SSS) (SAS) (ASA) (AAS) (HL直角三角形)2.全等三角形的对应边相等、对应角相等。

二、等腰三角形的性质定理:等腰三角形有两边相等;(定义)定理:等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”)。

推论1:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线及底边上的高线互相重合。

(三线合一)推论2:等边三角形的各角都相等,并且每一个角都等于60°。

等腰三角形是以底边的垂直平分线为对称轴的轴对称图形;三、等腰三角形的判定1. 有关的定理及其推论定理:有两个角相等的三角形是等腰三角形(简写成“等角对等边”。

)推论1:三个角都相等的三角形是等边三角形。

推论2:有一个角等于60°的等腰三角形是等边三角形。

2. 反证法:先假设命题的结论不成立,然后推导出与定义、基本事实、已有定理或已知条件相矛盾的结果,从而证明命题的结论一定成立。

这种证明方法称为反证法四、直角三角形1、直角三角形的性质直角三角形的两锐角互余直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方;在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对的直角边等于斜边的一半;在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半。

2、直角三角形判定如果三角形两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直角三角形;3、互逆命题、互逆定理在两个命题中,如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件,那么这两个命题称为互逆命题,其中一个命题称为另一个命题的逆命题.如果一个定理的逆命题经过证明是真命题,那么它也是一个定理,这两个定理称为互逆定理,其中一个定理称为另一个定理的逆定理.五、线段的垂直平分线、角平分线1、线段的垂直平分线。

性质:线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等;三角形三条边的垂直平分线相交于一点,并且这一点到三个顶点的距离相等。

初三数学上册第一单元预习知识点第一章证明一、等腰三角形1、定义:有两边相等的三角形是等腰三角形。

2、性质:⑴等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”)⑵等腰三角形的顶角的平分线,底边上的中线,底边上的高的重合(“三线合一”)⑶等腰三角形的两底角的平分线相等。

(两条腰上的中线相等,两条腰上的高相等)⑷等腰三角形底边上的垂直平分线上的点到两条腰的距离相等。

⑸等腰三角形的一腰上的高与底边的夹角等于顶角的一半。

⑹等腰三角形底边上任意一点到两腰距离之和等于一腰上的高。

(可用等面积法证)⑺等腰三角形是轴对称图形,只有一条对称轴,顶角平分线所在的直线是它的对称轴。

3、判定:在同一三角形中,有两个角相等的三角形是等腰三角形(简称:等角对等边)。

特殊的等腰三角形——等边三角形1、定义:三条边都相等的三角形叫做等边三角形,又叫做正三角形。

(注意:若三角形三条边都相等则说这个三角形为等边三角形,而一般不称这个三角形为等腰三角形)。

2、性质:⑴等边三角形的内角都相等,且均为60度。

⑵等边三角形每一条边上的中线、高线和每个角的角平分线互相重合。

⑶等边三角形是轴对称图形,它有三条对称轴,对称轴是每条边上的中线、高线或所对角的平分线所在直线。

3、判定:⑴三边相等的三角形是等边三角形。

⑵三个内角都相等的三角形是等边三角形。

⑶有一个角是60度的等腰三角形是等边三角形。

⑷有两个角等于60度的三角形是等边三角形。

二、直角三角形全等11、直角三角形全等的判定有5种:⑴两角及其夹边对应相等的两个三角形全等;(ASA)⑵两边及其夹角对应相等的两个三角形全等;(SAS)⑶三边对应相等的两个三角形全等;(SSS)⑷两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等;(AAS)⑸斜边及一条直角边对应相等的两个三角形全等;(HL)2、在直角三角形中,如有一个内角等于30o,那么它所对的直角边等于斜边的一半3、在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半4、垂直平分线:垂直于一条线段并且平分这条线段的直线。

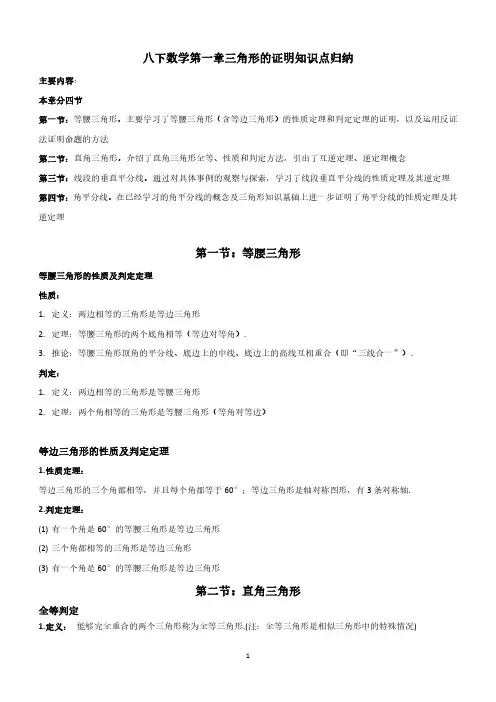

八下数学第一章三角形的证明知识点归纳主要内容:本章分四节第一节:等腰三角形。

主要学习了等腰三角形(含等边三角形)的性质定理和判定定理的证明,以及运用反证法证明命题的方法第二节:直角三角形。

介绍了直角三角形全等、性质和判定方法,引出了互逆定理、逆定理概念第三节:线段的垂直平分线。

通过对具体事例的观察与探索,学习了线段垂直平分线的性质定理及其逆定理第四节:角平分线。

在已经学习的角平分线的概念及三角形知识基础上进一步证明了角平分线的性质定理及其逆定理第一节:等腰三角形等腰三角形的性质及判定定理性质:1.定义:两边相等的三角形是等边三角形2.定理:等腰三角形的两个底角相等(等边对等角).3.推论:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高线互相重合(即“三线合一”).判定:1.定义:两边相等的三角形是等腰三角形2.定理:两个角相等的三角形是等腰三角形(等角对等边)等边三角形的性质及判定定理1.性质定理:等边三角形的三个角都相等,并且每个角都等于60°;等边三角形是轴对称图形,有3条对称轴.2.判定定理:(1)有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形(2)三个角都相等的三角形是等边三角形(3)有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形第二节:直角三角形全等判定1.定义:能够完全重合的两个三角形称为全等三角形.(注:全等三角形是相似三角形中的特殊情况)2.全等判定:SSS,SAS,ASA,AAS,HL直角三角形的性质及判定性质1.定义:有一个角等于90°的三角形是直角三角形2.推论:直角三角形如果有一个角等于30°,那么它所对直角边等于斜边的一半3.定理:直角三角形两条直角边平方和等于斜边平方判定定理:1.定义:有一个角等于90度的三角形2.定理:如果一个三角形两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直角三角形第三节:线段的垂直平分线1.定理:线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等2.逆定理:到一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上3.三角形垂直平分线定理:三角形三边垂直平分线交于一点,并且这一点到三角形的三边距离相等第四节:角平分线1.定理:角平分线上的点到这个角的两边距离相等2.逆定理:到一个角两边距离相等的点在这个角的平分线上3.三角形角平分线定理:三角形的三条角平分线交于一点,并且这一点到三条边的距离相等三角形的证明几何语言汇总性质定理推理符号语言几何语言等腰三角形定理:等腰三角形的两底角相等(等边对等角)∵AB=AC ∴∠B=∠C推论:等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线及底边上的高线互相重合(即“三线合一”).∵AB=AC ,点D 在BC 上∵AD 平分∠BAC∴AD ⊥BC ,AD 平分BC ∵AD ⊥BC∴AD 平分∠BAC ,AD 平分BC ∵AD 平分BC∴AD ⊥BC ,AD 平分∠BAC 定理:有两个角相等的三角形是等腰三角形(等角对等边)∵∠B=∠C ∴AB=AC∴△ABC 是等腰三角形等边三角形三条边相等的三角形是等边三角形∵△ABC 是等边三角形∴AB=AC=BC定理:三个角都相等的三角形是等边三角形∵∠A=∠B=∠C∴△ABC 是等边三角形定理:等边三角形的三个内角都相等,并且每个角都等于60°∵AB=AC=BC∴∠A=∠B=∠C=60°定理:有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形在△ABC 中∵∠A=60°,AB=AB ∴△ABC 是等边三角形直角三角形有一个角是90°的三角形是直角三角形∵∠B=90°∴△ABC 是直角三角形定理:在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对直角边等于斜边的一半在RT △ABC 中,∠B=90°,∠A=30°∴BC=½AC定理:直角三角形的两个锐角互余∠B=90∴∠A+∠C=90°定理:有两个角互余的三角形是直角三角形在△ABC 中∵∠A+∠C=90°∴△ABC 是直角三角形,∠B=90°勾股定理:直角三角形两条直角边平方和等于斜边平方在RT △ABC 中,∠B=90°∴AB 2+BC 2=AC 2定理:如果三角形两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直角三角形在△ABC 中∵AB 2+BC 2=AC 2∴△ABC 是直角三角形,∠B=90°直角三角形全等判定:斜边和一条直角边分别相等的两个直角三角形全等(HL )在RT △ABC 和RT △A`B`C`中∵AC=A`C`,AB=A`B`∴RT △ABC ≌RT △A`B`C`线段的垂直平分线定理:线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等∵CD 垂直平分AB ∴CA=CB定理:到一条线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上∵CA=CB∴点C 在AB 的垂直平分线上三角形垂直平分线定理:三角形三边垂直平分线交于一点,并且这一点到三个顶点的距离相等∵点P 是△ABC 的三边垂直平分线的交点∴PA=PB=PC角平分线定理:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等∵OP 平分∠AOB ,PD ⊥OA ,PE ⊥OB ∴PD=PE定理:在一个角的内部,到角两的边距离相等的点在这个角的平分线上∵PD=PE ,PD ⊥OA ,PE ⊥OB ∴OP 平分∠AOB三角形三条角平分线相交于一点,并且这一点到三条边的距离相等∵点P 是△ABC 三个内角平分线的交点,PD ⊥BC ,PE ⊥AC ,PF ⊥AB ,垂足分别为D ,E ,F ∴PD=PE=PF。

知识点一全等三角形的性质及判定1、全等三角形的对应边相等、对应角相等。

2、判定两三角形全等的方法有:SSS、SAS、AAS、ASA、HL。

例:如图,已知△ABC中,AB=AC=10厘米,BC=8厘米,点D为AB的中点.(1)如果点P在线段BC上以3厘米/秒的速度由B点向C点运动,同时,点Q在线段CA上由C点向A点运动.①若点Q的运动速度与点P的运动速度相等,经过1秒后,△BPD与△CQP是否全等,请说明理由;②若点Q的运动速度与点P的运动速度不相等,当点Q的运动速度为多少时,能够使△BPD与△CQP全等?(2)若点Q以②中的运动速度从点C出发,点P以原来的运动速度从点B同时出发,都逆时针沿△ABC 三边运动,求经过多长时间点P与点Q第一次在△ABC的哪条边上相遇?知识点二等腰三角形的性质和判定1、等腰三角形的两个底角相等(简称“等边对等角”)2、等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合,简称“三线合一”。

3、等腰三角形两腰上的中线、两腰上的高、两底角的平分线长度均相等。

4、有两个角相等或两条边相等的三角形是等腰三角形。

例:已知等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角是50º,则这个等腰三角形的底角是。

例:在等腰三角形ABC中,AB=AC,一腰上的中线BD将这个三角形周长分为15和12两部分,则这个等腰三角形的底边长。

例:如图,在ABA 1中,∠B=20º,AB=A1B,在A1B上取一点C,延长AA1到A2,使得A1A2=A1C;在A2C 上取一点D,延长A1A2到A3,使得A2A3=A2D;…,按此做法进行下去,∠A n的度数为。

知识点三等边三角形的性质和判定1、三条边都相等的三角形是等边三角形。

2、三个角都相等,且都等于60º.3、有一个角等于60º的等腰三角形是等边三角形;三个角或三条边都相等的三角形是等边三角形。

例:如右图,已知△ABC和△BDE都是等边三角形,求证:AE=CD.M C B A 例:如图1,已知:∠MON=30º,点A 1、A 2、A 3……在射线ON 上,点B 1、B 2、B 3…在射线OM 上,△A 1B 1A 2、△A 2B 2A 3、△A 3B 3A 4…均为等边三角形,若OA 1=1,则△A 6B 6A 7的边长为 .图1 图2例:如图2,在等边△ABC 中,D 是边AC 上一点,连接BD ,将△BCD 绕点B 逆时针旋转60º,得到△BAE ,连接ED ,若BC=10,BD=9,则△AED 的周长是 。

三角形的证明知识点三角形是几何学中的基础概念之一,它具有重要的性质和特点。

在数学中,我们经常需要证明关于三角形的各种定理和命题,这些证明过程中的关键知识点将在本文中被详细介绍。

以下是有关三角形的证明知识点。

1. 三角形的内角和定理:在任意三角形中,三个内角的和等于180度。

这个定理可以通过角度的基本性质来证明。

假设三角形的三个内角分别为A、B和C,那么根据角度的定义,有A + B + C = 180度。

2. 三角形的外角和定理:在任意三角形中,三个外角的和等于360度。

证明这一定理可以使用与相关角的性质以及内角和定理。

根据内角和定理,三个内角的和等于180度。

由于内角和外角的关系是180度,所以三个外角的和应该是360度。

3. 等边三角形的性质:等边三角形是指三个边的长度都相等的三角形。

等边三角形的内角都是60度。

证明这一定理可以通过分析每个角的大小和等边三角形的对称性质。

4. 等腰三角形的性质:等腰三角形是指两边的长度相等的三角形。

等腰三角形的两个底角(底边的两个对角)是相等的。

证明这一定理可以使用等边三角形的性质,或者通过对称性质和三角形内角和的知识点。

5. 直角三角形的性质:直角三角形是指其中一个角是直角的三角形。

直角三角形的两个锐角(小于90度的角)是互补角,即两个角的和等于90度。

这一性质可以通过直角三角形的定义以及角度的基本性质进行证明。

6. 同位角定理和同旁内角定理:同位角定理指的是在平行线被一条截断时,同位角是相等的。

同旁内角定理指的是在两条平行线被一条截断时,同旁内角是补角。

这些定理可以用于证明平行线和三角形之间的各种性质。

7. 正弦定理和余弦定理:正弦定理用于计算任意三角形的边长与角度之间的关系。

余弦定理则用于计算三角形的边长与角度之间的关系。

这些定理的证明涉及到三角函数和向量的概念,并且在解决实际问题时非常有用。

以上是关于三角形的证明知识点的简要介绍。

通过理解和应用这些知识点,我们可以更好地理解和分析三角形的性质和关系。

第一章证明(二)一.三角形全等的判定方法1.三边对应相等的两个三角形全等。

(SSS)2.两边及其夹角对应相等的两个三角形全等。

(SAS)3.两角及其夹边对应相等的两个三角形全等。

(ASA)4.两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。

(AAS)二.全等三角形的性质5.全等三角形的对应边相等、对应角相等。

三.等腰三角形的判定方法6.定义:两边相等的三角形叫等腰三角形。

7.有两个角相等的三角形是等腰三角形。

(等角对等边)四.等腰三角形的性质8.等腰三角形的两个底角相等。

(等边对等角)9.等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合。

(三线合一)五.等边三角形的判定方法10.定义:三条边都相等的三角形叫等边三角形。

11.三个角都相等的三角形是等边三角形。

12.有一个角等于600的等腰三角形是等边三角形。

六.等边三角形的性质13.等边三角形的三条边相等。

14.等边三角形的三个角都相等,并且每个角都等于600。

七.直角三角形的判定方法15.如果三角形两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直角三角形。

16.如果一个三角形一边上的中线等于这边的一半,那么这个三角形是直角三角形。

八.直角三角形的性质17.直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方。

18.在直角三角形中,300角所对的直角边等于斜边的一半。

19.在直角三角形中,斜边的中线等于斜边的一半。

九.直角三角形全等的判定方法20. SSS SAS ASA AAS HL斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等。

(HL)十.线段的垂直平分线21.定理1:线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等。

22.逆定理2:到一条线段两个端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上。

23.定理3:三角形三条边的垂直平分线相交于一点,并且这一点到三个顶点的距离相等。

十一角平分线24.定理1:角平分线上的点到这个角的两边的距离相等。

25.逆定理2:在一个角的内部,且到角的两边距离相等的点,在这个角的平分线上。

七年级三角形的证明知识点三角形是初中数学中一个非常重要的概念,三角形的性质和证明也是初中数学教育的重难点。

本文将介绍七年级三角形的证明知识点,包括三角形的基本概念、两条边和它们夹角的关系、三角形内角和的性质等。

一、三角形的基本概念三角形是由三条线段组成的图形,三条线段对应的点叫做三角形的顶点,三条线段叫做三角形的边。

三角形的分类有很多种,按照边长分类可以分为等边三角形、等腰三角形和普通三角形;按照角度分类可以分为直角三角形、锐角三角形和钝角三角形。

二、两条边和它们夹角的关系1.余弦定理当已知三角形中两条边和夹角时,可以用余弦定理求第三边的长度。

余弦定理的公式为:c²=a²+b²-2abcosC其中,a、b为两条已知边的长度,c为第三边的长度,C为已知的夹角。

2.正弦定理当已知三角形中一条边和两个角时,可以用正弦定理求出另外两条边的长度。

正弦定理的公式为:a/sinA=b/sinB=c/sinC其中,a、b、c为三条边的长度,A、B、C为三个对应的角。

根据正弦定理,可以进一步推导出三角形的面积公式为S=1/2absinC。

三、三角形内角和的性质三角形内角和是指三角形内部三个角度的总和,对于任意三角形来说,内角和总是等于180度。

这个结论可以通过以下两种方法证明:1.直角三角形的情况在直角三角形中,直角一定是其中一个角,另外两个角的和为90度。

因此,三角形内角和为180度。

2.任意三角形的情况先将任意三角形切成若干个小三角形,每个小三角形的内角和都等于180度。

因为小三角形可以拼成任意形状的大三角形,所以大三角形内角和也等于180度。

结语:本文介绍了七年级三角形的证明知识点,包括三角形的基本概念、余弦定理、正弦定理和三角形内角和的性质。

对于初学者来说,这些知识点是非常重要的,希望本文对初中数学的学习有所帮助。

三角形的证明知识点超详细一、全等三角形的证明。

1. 全等三角形的性质。

- 全等三角形的对应边相等。

例如,若ABC≅ DEF,则AB = DE,BC=EF,AC = DF。

- 全等三角形的对应角相等。

即∠ A=∠ D,∠ B=∠ E,∠ C=∠ F。

2. 全等三角形的判定方法。

- SSS(边边边)- 内容:三边对应相等的两个三角形全等。

- 示例:在ABC和DEF中,若AB = DE,BC = EF,AC=DF,则ABC≅DEF。

- SAS(边角边)- 内容:两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等。

- 示例:在ABC和DEF中,若AB = DE,∠ B=∠ E,BC = EF,则ABC≅DEF。

- ASA(角边角)- 内容:两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等。

- 示例:在ABC和DEF中,若∠ A=∠ D,AB = DE,∠ B=∠ E,则ABC≅ DEF。

- AAS(角角边)- 内容:两角和其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。

- 示例:在ABC和DEF中,若∠ A=∠ D,∠ B=∠ E,BC = EF,则ABC≅ DEF。

- HL(斜边、直角边)(适用于直角三角形)- 内容:斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等。

- 示例:在Rt ABC和Rt DEF中,若AB = DE(斜边),AC = DF(直角边),则Rt ABC≅ Rt DEF。

二、等腰三角形的证明与性质。

1. 等腰三角形的性质。

- 等腰三角形的两腰相等。

例如,在ABC中,若AB = AC,则ABC是等腰三角形。

- 等腰三角形的两底角相等(等边对等角)。

即若AB = AC,则∠ B=∠ C。

- 等腰三角形三线合一:等腰三角形底边上的高、底边上的中线、顶角平分线互相重合。

例如,在等腰ABC(AB = AC)中,AD是底边BC上的高,则AD也是BC边上的中线和∠ BAC的平分线。

2. 等腰三角形的判定。

- 定义法:有两边相等的三角形是等腰三角形。

北师大版三角形的证明综合知识点一、知识概述《三角形的证明综合知识点》①基本定义:三角形的证明就是要用一些已知的条件和定理去证实三角形具有某些性质或者关系。

比如说证明两个三角形全等,就是要证实这两个三角形在形状和大小上完全一样。

②重要程度:在北师大版的数学里,这可太重要了。

就像是建房子的基石一样,三角形的证明很多时候是解决更复杂几何问题的前提,很多四边形、多边形的性质研究啥的最后都能归结到三角形的证明。

③前置知识:你得先知道三角形的基本性质,像三角形的内角和是180度呀,三角形三边关系(两边之和大于第三边,两边之差小于第三边)这种。

还得对线段、角这些基本的几何概念很熟悉。

④应用价值:在建筑设计里,如果要做那种三角架,就得用到三角形稳定的这个性质的证明啊,好使这个架子打得牢固。

还有测量的时候,如果知道某些三角形的关系,也能通过证明算出一些我们不好直接测量的距离或者角度。

二、知识体系①知识图谱:三角形的证明在几何知识体系里可是核心部分。

就像一个大树的树干一样,很多几何知识都从这里“长”出来或者和它有关联。

②关联知识:和角平分线、线段垂直平分线等知识点联系超紧密。

例如,角平分线性质定理在证明三角形边角关系时可能会用到。

还有勾股定理这种关于直角三角形三边关系的定理也和三角形的证明息息相关。

③重难点分析:- 掌握难度:说实话,有点难。

因为要注意的细节很多,得从给出的条件里准确找到能用来证明的线索。

- 关键点:对定理、定义的理解和灵活运用。

比如说三角形全等的判定定理有好几个(SSS、SAS、ASA、AAS等),要清楚啥时候用哪个。

④考点分析:- 在考试中的重要性:相当重要,每次考试的几何部分基本都会有涉及三角形证明的题。

- 考查方式:可能是直接让证明三角形全等或者相似,也可能是把三角形的证明作为解决其他更大问题(比如计算面积、求线段长度)中的一个步骤。

三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:- 三角形全等:就是两个三角形能完全重合。

第一章三角形的证明

一.全等三角形相关

1.性质:全等三角形的对应边_______,对应角___________。

2.判定定理及推论

(1)_________;(2)__________;(3)__________;

(4)____________;(5)__________。

二.等腰三角形

1.定义:________________________________________________________。

2.性质

(1)定理:等腰三角形的两个底角相等。

简称(“_________________”)几何语言:

(2)推论:三线合一

__________________________________________________________

几何语言:

—————————————————————————————

—————————————————————————————

__________________________________________________________ 3.判定:

(1)定义

(2)定理:有两个角相等的三角形是等腰三角开。

简称(“_________________”)

三.等边三角形

1.定义:三条边都相等的三角形是等边三角形。

2.性质:

(1)边:________________________________________________;

(2)角:________________________________________________;

(3)三线合一:_____________________________________________________。

3.判定

(1)定义:

(2)三个角都相等的三角形是等边三角形;

(3)有一个角是60度的等腰三角形是等边三角形。

四,直角三角形

1.定义:有一个角是90度的三角形叫做直角三角形。

2.表示:_________________________

3.性质:

(1)角:________________________________________________;

(2)边:勾股定理

(3)定理:在直角三角形中,如果有一个锐角等于30度,那么它所对的直角边等于斜边的一半。

(4)在直角三角形中,斜边上的中线等于斜边的一半。

4.判定

(1)定义:

(2)定理:有两个角互余的三角形是直角三角形。

(3)勾股定理的逆定理:如果三角形两边的平方和等于第三边的平方,那么这个三角形是直角三角形。

五.线段的垂直平分线

1.性质定理:线段垂直平分线上的点到这条线段两端点的距离相等。

几何语言:

2.判定定理:到一条线段两端点距离相等的点,在这条线段的垂直平分线上。

几何语言:

3.尺规作图

(1)已知底边和底边上的高作等腰三角形;(2)过直线上一点作直线的垂线;

(3)过直线外一点作直线的垂线;

六.角平分线

1.性质定理:角平分线上的点到这个角两边的距离相等。

几何语言:

2.判定定理:在一个角的内部,到角两边距离相等的点在这个角的角平分线上。

几何语言:。