城市各种规划关系图

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:2

佛山市城市绿地系统规划(2010-2020)文本佛山市国土资源和城乡规划局2011.08目录市域文物古迹保护图城区绿地系统规划图城区公园绿地规划图城区生产防护绿地规划图绿地率规划图城区其他绿地规划图古树名木保护规划图绿地避灾系统规划第一章规划总则第一条规划意义1)为创造良好的人居环境,推进佛山城市环境建设,优化城市品质,促进社会、经济、生态三大方面的可持续发展。

2)进一步落实和深入《佛山市城市总体规划(2008-2020)》和珠三角区域层面规划中对于佛山市域绿地与城市绿地规划的相关布局和控制管理内容。

3)全面衡量和整合已经完成和正在编制的佛山市的多项与城市绿地系统规划相关的规划内容。

4)进一步完善和优化市域绿地和城市绿地的分类、配置以及空间布局。

5)建立并且严格实行绿地的指标量化管制和绿地空间布局的管制制度,建立绿地指标的层级控制体系,并指导下位规划明确划定各类绿地范围控制线。

6)按照《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》、《“三年促变绿地佛山”项目计划》等具有前瞻性的指导文件的规划要求,增强城市绿地系统规划的科学性和可操作性。

第二条规划依据1)《中华人民共和国城乡规划法》(2008);2)《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002);3)《广东省城市规划指引-区域绿地规划指引(GDPG-003)》;4)《广东省城市规划指引-环城绿带规划指引(GDPG-004)》;5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)《佛山市2+518)19)20)21)22)23)《佛山市地质灾害防治规划(2006-2020)》;24)《佛山市景观生态规划》(2004年编);25)《佛山“一环”沿线两侧用地绿线管理图则(2007-2020)》;26)《佛山“一环”南拓道路沿线两侧用地绿线管理图则(2008-2020)》;27)《佛山市可持续发展生态环境规划纲要》(2003年编)第三条规划指导思想1)依法治绿:以国家和省市各项法规、条例和行政规章为准绳,以佛山市城市相关规划为依据,为市民构筑安居乐业和生态良好的园林城市。

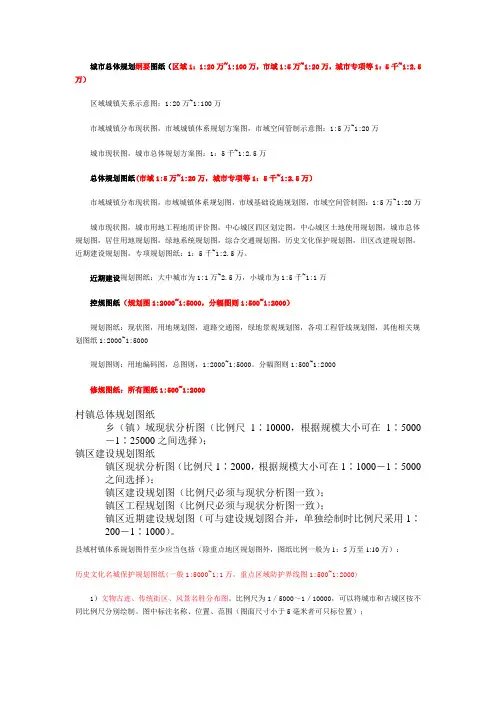

城市总体规划纲要图纸(区域1:1:20万~1:100万,市域1:5万~1:20万,城市专项等1:5千~1:2.5万)区域城镇关系示意图:1:20万~1:100万市域城镇分布现状图,市域城镇体系规划方案图,市域空间管制示意图:1:5万~1:20万城市现状图,城市总体规划方案图:1:5千~1:2.5万总体规划图纸(市域1:5万~1:20万,城市专项等1:5千~1:2.5万)市域城镇分布现状图,市域城镇体系规划图,市域基础设施规划图,市域空间管制图:1:5万~1:20万城市现状图,城市用地工程地质评价图,中心城区四区划定图,中心城区土地使用规划图,城市总体规划图,居住用地规划图,绿地系统规划图,综合交通规划图,历史文化保护规划图,旧区改建规划图,近期建设规划图,专项规划图纸:1:5千~1:2.5万。

近期建设规划图纸:大中城市为1:1万~2.5万,小城市为1:5千~1:1万控规图纸(规划图1:2000~1:5000,分幅图则1:500~1:2000)规划图纸:现状图,用地规划图,道路交通图,绿地景观规划图,各项工程管线规划图,其他相关规划图纸1:2000~1:5000规划图则:用地编码图,总图则,1:2000~1:5000。

分幅图则1:500~1:2000修规图纸:所有图纸1:500~1:2000村镇总体规划图纸乡(镇)域现状分析图(比例尺1∶10000,根据规模大小可在1∶5000-1∶25000之间选择);镇区建设规划图纸镇区现状分析图(比例尺1∶2000,根据规模大小可在1∶1000-1∶5000之间选择);镇区建设规划图(比例尺必须与现状分析图一致);镇区工程规划图(比例尺必须与现状分析图一致);镇区近期建设规划图(可与建设规划图合并,单独绘制时比例尺采用1∶200-1∶1000)。

县域村镇体系规划图件至少应当包括(除重点地区规划图外,图纸比例一般为1:5万至1:10万):历史文化名城保护规划图纸(一般1:5000~1:1万,重点区域防护界线图1:500~1:2000)1)文物古迹、传统街区、风景名胜分布图。

城市绿地2、绿地类型(按照主要功能作为分类依据,与城市用地分类相对应)公共绿地、生产绿地、防护绿地、居住绿地、附属绿地、生态景观绿地。

⑴公共绿地:范围:市、区级综合公园、居住区级公园、儿童公园、动物园、植物园、历史名园、风景名胜公园、游乐公园、滨水带状公园(2)生产绿地范围:苗圃、花圃、草圃等(3)防护绿地范围:主要包括城市防风林带、卫生防护带、农田防护林、水土保持林等。

⑷居住区绿地:范围:公共绿地、宅旁绿地、配套公建绿地、区内道路绿地等。

⑸附属绿地:范围:公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政设施用地、特殊用地内的绿地。

(6)城郊生态绿地:范围:风景名胜区、水源保护区、森林公园、自然保护区、城市绿化隔离带、野生动植物园、湿地、山体、林地等。

第三章公共绿地规划设计一、公共绿地规划范围公共绿地包括综合公园、专类公园、带状公园二、公共绿地定义综合公园:内容丰富,有相应设施,适合于公众开展各类户外活动的规模较大的绿地。

专类公园:具有特定内容或形式,有一定游憩设施的绿地。

带状公园:沿城市主次干道、河流、旧城基等的狭长形绿地。

宽度应大于8米。

1、综合公园:市级公园:为全市居民服务,活动内容丰富,设施完善的绿地。

区级公园:为一个行政区的居民服务,具有较丰富的活动内容和设施的绿地。

居住区级公园:为一个居住区的居民服务,具有一定活动内容和设施的绿地。

2、专类公园:儿童公园:单独设置,供少年儿童游戏及开展科普,文化活动,有安全、完善的设施的绿地动物园:植物园:古典园林:历史悠久,知名度高,体现传统造园艺术并被核定为文物保护单位的园林。

风景名胜公园:位于建设用地范围内,以文物古迹、风景名胜点为主形成的具有城市公园功能的绿地。

游乐公园:具有大型游乐设施,单独设置,生态环境较好的绿地其它专类公园:具有特定主题内容的绿地。

如雕塑园、盆景园、体育公园、纪念性公园等。

3、带状公园①滨河花园带:依据原有城市水系。

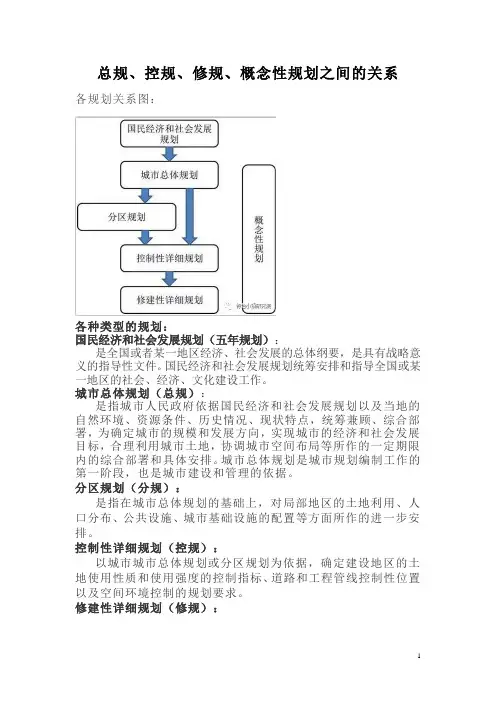

总规、控规、修规、概念性规划之间的关系各规划关系图:各种类型的规划:国民经济和社会发展规划(五年规划):是全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要,是具有战略意义的指导性文件。

国民经济和社会发展规划统筹安排和指导全国或某一地区的社会、经济、文化建设工作。

城市总体规划(总规):是指城市人民政府依据国民经济和社会发展规划以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点,统筹兼顾、综合部署,为确定城市的规模和发展方向,实现城市的经济和社会发展目标,合理利用城市土地,协调城市空间布局等所作的一定期限内的综合部署和具体安排。

城市总体规划是城市规划编制工作的第一阶段,也是城市建设和管理的依据。

分区规划(分规):是指在城市总体规划的基础上,对局部地区的土地利用、人口分布、公共设施、城市基础设施的配置等方面所作的进一步安排。

控制性详细规划(控规):以城市城市总体规划或分区规划为依据,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

修建性详细规划(修规):是以城市总体规划、分区规划或控制性详细规划为依据,制订用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划设计。

是城市详细规划的一种。

修建性详细规划的文件和图纸(一)修建性详细规划文件为规划设计说明书;1、现状条件分析;2、规划原则和总体构思;3、用地布局;4、空间组织和景观特色要求;5、道路和绿地系统规划;6、各项专业工程规划及管网综合;7、竖向规划;8、主要技术经济指标,一般应包括以下各项:1)总用地面积;2)总建筑面积;3)住宅建筑总面积,平均层数;4)容积率、建筑密度;5)住宅建筑容积率,建筑密度;6)绿地率。

7)工程量及投资估算。

(二)修建性详细规划图包括:规划地区现状图、规划总平面图、各项专业规划图、竖向规划图、反映规划概念性规划(概规):介于发展规划和建设规划之间的一种新的提法,倾向于勾勒在最佳状态下能达到的理想蓝图。

‚三区三线‛的划定方法及技术路径—市县国土空间规划主讲人:张冬单位:陕西丝路城市发展规划研究院有限公司时间:2019年5月01背景问题02概念、原则、区别2.1‚三区三线概念界定2.2划定原则2.3区与线的区别03三线的特征3.1生态保护红线3.2永久基本农田保护红线3.3城镇开发边界04三类空间的划分4.1总体要求4.2划分方法及技术流程4.3空间规划底图编制4.4空间开发评价4.5三类空间划分与确认05三线的划分5.1生态保护红线5.2永久基本农田保护红线5.3城镇开发边界06三区三线空间管控CONTENTS目录01背景问题我国自然资源部成立并负责空间规划体系的建立和监督,宣告了我国的规划改革已经确立了编制统领式的空间规划、重构空间规划体系的路径。

《省级空间规划试点方案》要求‚划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界(简称‘三区三线’)‛,可以看出,经过了多地差异化的试点探索后,‚三区三线‛的划定成为空间规划的基本要求。

‚三区三线‛作为空间规划中进行自上而下刚性传导、统一管控的核心政策工具,在空间规划编制的探索阶段缺乏统一的概念、划定方法和管制措施。

比如广东省和浙江省在空间规划实践中界定的生态空间是包括农用地在内的广义的生态空间,而安徽省和宁夏界定的生态空间则是不包括农业生产和生活用地的狭义的生态空间。

控制线空间关系示意图(《浙江省城市总体规划成果标准》)控制线空间关系示意图《广东省‚三规合一‛工作指南(试行)》市县经济社会发展总体规划技术规范与编制导则为贯彻落实《国家发改委关于‚十三五‛市县经济社会发展规划改革创新的指导意见》要求,推动市县规划改革创新,整合全国测绘地理信息力量,不断提高测绘地理信息服务大局的能力和水平,国家测绘地理信息局与国家发展和改革委员会在试点的基础上,联合组织编制了《市县经济社会发展总体规划技术规范与编制导则(试行)》。

02概念、原则、区别⏹“三区三线”概念界定⏹划定原则⏹区与线的区别生态保护红线划定指南生态空间生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域,以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

第3节城市设计的基本理论与方法1城市设计理论图兰西克在《寻找失落的空间——都市设计理论》中归纳出三种研究城市空间形态的城市设计理论,分别为图底理论、连接理论、场所理论。

同时对应地将这三种理论又归纳为三种关系,即形态关系、拓扑关系和类型关系。

1.1图底理论通过比较不同时期城市因图底关系的变化,从而分析城市空间发展的规律和方向。

传统城市的三种实体形态分别为:①公共纪念物或机构②主要城市街坊外廊及场地③界定边缘的建筑物。

主要城市虚体形态:①私密空间和公共通道上的入口前庭②街坊内廊虚体则为半私密性过渡空间③与街坊内廊相对的容纳城市公共生活的街道和广场网络④与城市建筑形态相反的公园及庭院⑤与河流、河岸、湿地等主要水域特色有关的线形开放空间系统。

1.2 连接理论连接理论注重以“线”连接各个城市空间要素。

这些线包括街道、人行步道、线形开放空间或其他实际连接城市各单元的连接要素,从而组织起一个连接系统和网络,进而建立有秩序的空间结构。

连接关系建立可分为两个层面:物质层面和内在动因。

1.3场所理论是根据实质空间的文化及人文特色进行城市设计的。

“空间”之所以能成为“场所”的主要原因,是由空间的文化属性所赋予及决定的。

2城市设计的方法城市设计的方法大致可分为:①调查的方法。

包括基础资料收集、视觉调查、问卷调查、硬地区和软地区的识别②评价的方法。

包括加权法、层次分析法、模糊评价法、辨别法、列表法③空间设计的方法。

包括典范思维设计方法、程序思维设计方法、叙事思维设计方法④反馈的方法。

政府部门评估、专家顾问方式、社会评论方式、群众反映。

第4节城市公共空间1城市公共空间的概念、作用与类型概念狭义:指那些供城市居民日常生活和社会生活公共使用的室外空间。

包括街道、广场、居住区户外场地、公园、体育场地。

广义:可以扩大到公共设施用地的空间,如城市中心、商业区、滨水区、城市绿地城市空间具有“物质”和“社会”的双重性。

1 公共空间的物质性,强调的是公共空间“质的成分”。

各规划关系图:

各种概念,看懂图了可以不用往下看了。

国民经济和社会发展规划:

国民经济和社会发展规划是全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要,是具有战略意义的指导性文件。

国民经济和社会发展规划统筹安排和指导全国或某一地区的社会、经济、文化建设工作。

城市总体规划:

是指城市人民政府依据国民经济和社会发展规划以及当地的自然环境、资源条件、历史情况、现状特点,统筹兼顾、综合部署,为确定城市的规模和发展方向,实现城市的经济和社会发展目标,合理利用城市土地,协调城市空间布局等所作的一定期限内的综合部署和具体安排。

城市总体规划是城市规划编制工作的第一阶段,也是城市建设和管理的依据。

分区规划:

是指在城市总体规划的基础上,对局部地区的土地利用、人口分布、公共设施、城市基础设施的配置等方面所作的进一步安排。

控制性详细规划:

以城市城市总体规划或分区规划为依据,确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

修建性详细规划:

是以城市总体规划、分区规划或控制性详细规划为依据,制订用以指导各项建筑和工程设施的设计和施工的规划设计。

是城市详细规划的一种。

概念性规划:

指介于发展规划和建设规划之间的一种新的提法,倾向于勾勒在最佳状态下能达到的理想蓝图。

它强调思路的创新性、前瞻性和指导性(未列入规划体系中)。

扩展:概念性规划(Concept Planning) 在国外比较常见,它不是规划层次系列中的某一层次,而是在任何一个层次均可进行概念规划。

但是,由于概念规划侧重于发展方向和各学科的综合平衡,而不是做出详细的规划设计,因此多出现于城市的、社区的或局部地带的层面和规划范围。

与总规相比,概念规划强调内容简化,区分轻重缓急,注重长远效益和整体效益。

概念规划提供的是客观的全局性的发展政策与设想,在微观层面(具体操作层面)具有不确定性、模糊性和灵活性的特点,微观层面的内容可根据环境的变化及时调整。