房颤消融围手术期抗凝策略共46页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.91 MB

- 文档页数:46

房颤导管消融围手术期的抗凝治疗策略(全文)优化房颤导管消融围术期抗凝治疗的必要性导管消融是房颤治疗的一种重要手段,数据显示,我国房颤导管消融患者数量逐年增加,2015年已超过30000例。

但临床上不能忽略的是,导管消融给房颤患者带来获益的同时,也会增加栓塞事件如卒中等的风险,为减少栓塞事件进行抗凝治疗又会导致患者出血风险增加,基于此,优化导管消融围术期的抗凝治疗及用药选择,在降低栓塞事件风险的同时,尽可能减少出血,保证患者安全是临床关注的重点。

房颤抗凝治疗传统药物华法林伴有起效慢、有效窗偏窄、剂量药效个体差异大、与其他食物或药物相互作用大、需要反复抽血监测、严重出血事件发生率相对较高、与其它抗凝药物桥接缺血和出血事件风险较高等缺点,使其应用受到了很大限制。

近几年新型口服抗凝药(NOACs)备受关注,由于其抗凝疗效不劣于或优于华法林;出血并发症不多于或少于华法林,尤其颅内出血、致死性出血发生率较低,具有良好的安全性;不需频繁监测,更便于患者长期治疗等优势,NOACs在房颤导管消融围术期抗凝治疗领域备受期待。

NOACs用于房颤导管消融围术期抗凝有很大进展,较多临床研究比较了NOACs和华法林在此方面的有效性和安全性,近年来2个随机对照研究结果显示NOACs在有效性上不劣于术前不间断使用的华法林,而在安全性上不劣于或优于华法林。

房颤导管消融围术期抗凝治疗现状1.华法林:房颤导管消融围术期抗凝传统策略是术前停用华法林,采取低分子肝素桥接治疗,术后服用华法林且继续低分子肝素桥接。

BRIDGE 研究表明,对于在围术期间断华法林治疗的房颤患者,应用低分子肝素桥接治疗较无桥接治疗不能增加抗栓获益,但显著增加大出血风险。

而对于消融围手术期是否需要间断华法林治疗,一项纳入12项临床随机对照研究的荟萃分析显示,与间断华法相比,不间断华法林可显著降低卒中/短暂性脑缺血发作(TIA)风险。

鉴于上述临床研究结果,近年来国内外经验丰富的房颤诊治中心多采取“围术期不停用华法林”的抗凝方案,该方案为消融术前不停用华法林,华法林适当减量维持INR在相对较低的治疗强度(理想值2.0~2.5),术后继续使用华法林。

心房颤动导管消融围术期的抗凝新策略王斌;周贤惠【摘要】Atrial fibrillation ablation has become the preferred treatment for part of paroxysmal atrial fibrillation , but facing great risks of embolism. Reasonable and effective anticoagulant strategies during perioperation can reduce the risks and improve prognosis . As a breakthrough for classical anticoagulant strategies ,the new proof of which kept warfarin through ablation can reduce the stroke /transient ischemic attack, and would not increase the risk of bleeding events . These new anticoagulants such as dabigatran or rivaroxaban might simplify the present strategies, but the effectiveness and safety need further confirmed by large clinical trials .%心房颤动导管消融术目前已成为部分阵发性心房颤动的首选治疗方法,但其围术期存在栓塞风险.术前、术中及术后合理、有效的抗凝策略能够降低风险,改善预后.新证据证实术前不停用华法林能够减少围术期发生脑卒中/短暂性脑缺血发作的风险且不增加出血事件,对既往的抗凝策略有所突破.新型抗凝剂如达比加群、利伐沙班的应用可能简化目前的策略,但其有效性及安全性需要大规模临床研究进一步证实.【期刊名称】《心血管病学进展》【年(卷),期】2013(034)003【总页数】4页(P364-367)【关键词】心房颤动;导管消融;抗凝【作者】王斌;周贤惠【作者单位】新疆医科大学第一附属医院心脏中心心脏起搏电生理科,新疆,乌鲁木齐,830011;新疆医科大学第一附属医院心脏中心心脏起搏电生理科,新疆,乌鲁木齐,830011【正文语种】中文【中图分类】R541.7;R815心房颤动作为最常见的心律失常之一,因可引起脑卒中及全身栓塞性疾病,有较高的致死、致残率[1]。

心房颤动导管消融围手术期抗凝策略(全文)根据2010年人口普查数据,中国年龄标化的心心房颤动(AF))患病率为0.77%,2010中国AF患者约526万,且AF是卒中的独立危险因素,AF患者的卒中风险较非AF患者升高5倍,且AF所引起的卒中具有高复发率,高致残率,高死亡率的特点,所以近期关于导管消融治疗AF的研究成为心律失常领域的热点。

AF导管消融的围手术期管理非常重要,涉及到的问题非常广泛,其中抗凝问题是困扰临床医生的重要问题,如果管理不当,会影响手术近期及远期效果。

本文结合近年来AF导管消融围手术期抗凝治疗最新的研究数据,探究AF患者围手术期抗凝治疗策略的新进展。

首先我们先了解一下导管消融术的术式,主要有以下四种:1、导管射频消融(包括内科经心内膜导管消融和外科经心外膜导管消融)2、冷冻球囊消融3、内外科杂交消融4、内科导管消融的融合技术(Ensite vilocity 与球囊融合技术)以上任何一种术式在围手术期的抗凝都需要贯穿于术前、术中、以及术后的一段时间,对于部分高危病人可能需要终身抗凝。

具体如何选用抗凝药物以及管理策略如下:一、术前抗凝策略术前4周服用华法林或新型口服抗凝药(阵发性AF且近期无AF发作者可以直接给予低分子肝素抗凝5-7天),术前一周入院进行术前准备(如抗凝药的调整及凝血功能监测),术前3天内行食道超声检查除外心房血栓。

术前一周抗凝策略的选择:包括继续使用华法林,继续使用新型口服抗凝药,停止口服抗凝药改为低分子肝素过渡等。

1.华法林/新型口服抗凝药物(NOAC)转化肝素桥接的具体操作方法华法林转用低分子肝素:①测定INR<2,直接转化为低分子肝素;②如果INR结果>2,3天后再监测INR,待INR<2后再改为低分子肝素。

2.NOAC转用低分子肝素策略:①入院后停用达比加群或利伐沙班后直接使用低分子肝素;②入院当天已经服用达比加群一次,晚上使用低分子肝素,已经服用2次者,第二天开始使用低分子肝素;③入院当天使用一次利伐沙班者,第二天开始使用低分子肝素。

房颤消融围手术期抗凝治疗策略(全文)心房颤动(房颤)是最常见的心律失常疾病之一,其发病率与年龄呈正相关关系[1,2],据统计,2010年我国人口房颤患病率约为0.65%,预计到2050年我国60岁以上的房颤患者将接近1000万人。

房颤引起的卒中、心力衰竭等并发症[3],严重影响患者的生活质量,并给我国卫生健康事业增加沉重负担。

房颤的治疗主要包括控制心脏节律、控制心室率和降低卒中风险治疗这三个方面。

大量临床证据表明CHA2DS2-VASc评分≥2分的房颤患者口服抗凝药物治疗可有效降低卒中风险[4,5]。

随着房颤消融术的有效性被越来越多的临床研究证实,房颤消融术已成为目前公认的房颤治疗的有效手段之一[6,7]。

据统计,2014年我国房颤消融手术量已达1.7万台[8],这一数字还在不断增长。

研究表明[9]房颤消融围手术期患者出现血栓栓塞及出血的风险明显升高,这需要术者高度重视。

如何制定合理有效的围手术期抗凝治疗策略是解决这一问题的关键。

目前房颤消融围手术期抗凝药物可供选择的药物包括肝素类抗凝血药物、维生素K拮抗剂以及新型口服抗凝药物(newer oral anticoagulants, NOACs)等。

肝素类抗凝药物及维生素K拮抗剂临床应用时间相对较长,临床经验相对丰富,是目前房颤消融术者进行围手术期进行抗凝治疗的首选药物。

NOACs的出现为房颤患者围手术期抗凝治疗带来了新选择,相较华法林而言NOACs具有方便、稳定等优点,越来越多的患者倾向口服NOACs进行抗凝治疗。

NOACs主要包括两大类,一类是直接凝血酶抑制剂,如达比加群,另一类是Xa因子抑制剂,如利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班等。

但NOACs围手术期应用的经验还比较少,安全、有效的房颤消融围手术期抗凝治疗策略还有待探讨、研究。

本文旨在对现有的房颤消融围手术期抗凝治疗相关研究进行讨论,为房颤消融围手术期制定合理优化的抗凝治疗策略。

房颤消融术患者围手术期合理抗凝的需求首先,房颤疾病本身特点极易引起患者左心房血栓形成,进而导致栓塞事件的发生,每年约有5%的非瓣膜性房颤患者发生缺血性卒中事件,这要比非房颤人群高出2-7倍。

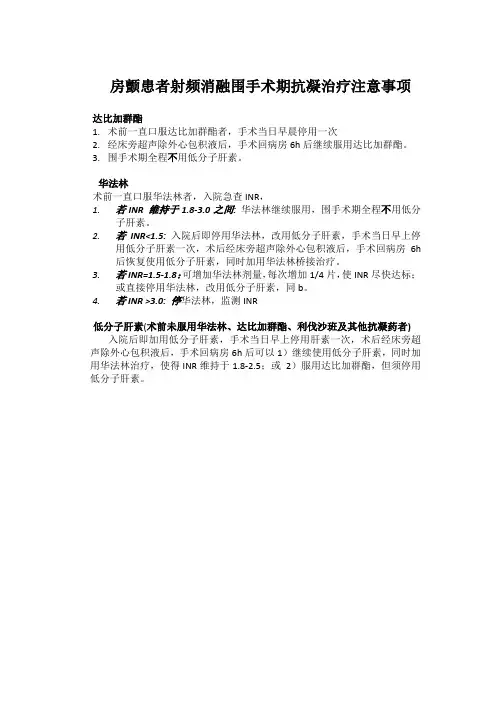

房颤患者射频消融围手术期抗凝治疗注意事项

达比加群酯

1.术前一直口服达比加群酯者,手术当日早晨停用一次

2.经床旁超声除外心包积液后,手术回病房6h后继续服用达比加群酯。

3.围手术期全程不用低分子肝素。

华法林

术前一直口服华法林者,入院急查INR,

1.若INR 维持于1.8-3.0之间: 华法林继续服用,围手术期全程不用低分

子肝素。

2.若INR<1.5: 入院后即停用华法林,改用低分子肝素,手术当日早上停

用低分子肝素一次,术后经床旁超声除外心包积液后,手术回病房6h 后恢复使用低分子肝素,同时加用华法林桥接治疗。

3.若INR=1.5-1.8:可增加华法林剂量,每次增加1/4片,使INR尽快达标;

或直接停用华法林,改用低分子肝素,同b。

4.若INR >3.0: 停华法林,监测INR

低分子肝素(术前未服用华法林、达比加群酯、利伐沙班及其他抗凝药者)入院后即加用低分子肝素,手术当日早上停用肝素一次,术后经床旁超声除外心包积液后,手术回病房6h后可以1)继续使用低分子肝素,同时加用华法林治疗,使得INR维持于1.8-2.5;或2)服用达比加群酯,但须停用低分子肝素。

房颤的抗凝治疗策略房颤的抗凝治疗策略房颤是临床上最常见的心律失常之一,其发生率随着年龄增长而增高,成人房颤发病率为0.3%~0.4%,60岁以上发病率为2.0%~4.0%,75岁以上发病率高达8.0%~11.0%,男性为女性的2倍。

著名的美国Framingham Heart Study的资料显示房颤患者死亡危险较无房颤者高1.5~1.9倍。

房颤最危险的并发症为脑栓塞,较正常人高出5倍,不同病因的房颤检塞发生率不同,非风湿性心脏病房颤的检塞危险是非房颤者的5.6倍,而风湿性心脏病房颤的检塞危险则是非房颤患者的17.6倍。

在西方国家,非风湿性瓣膜病的房颤占缺血性中风病因的15%-20%。

通过抗凝和抗血小板治疗预防和减少房颤患者的血栓栓塞并发症,是房颤治疗的重要目标。

有实验证实,规范有效的抗凝治疗可以使阵发性房颤和慢性房颤的脑卒中发生率降低65%~86%。

无论在2006年ACC/AHA房颤治疗指南中还是中华医学会心电生理和起搏分会房颤治疗专家组关于房颤的“治疗建议”里,均对房颤抗凝治疗不吝笔墨,这反映了抗凝在房颤治疗中极其重要的地位。

一、心房颤动同血栓栓塞的关系房颤与血栓栓塞的关系尚未完全明了。

房颤患者心房失去了主动收缩和舒张功能,血液不能正常充盈和排空,进而导致局部血流淤滞,为形成血栓的基础。

尤其是左心耳部位,其血流速度明显减低甚至完全淤滞,加之左心耳内肉柱表面肌小梁凹凸不平,使房颤患者左心耳血栓形成率极高,成为导致脑卒中及机体其他部位栓塞的栓子的重要来源。

国内外文献报道,与房颤有关的脑卒中80%以上来自于左心耳部位栓子的栓塞。

另外,血液在心房淤滞使凝血因子的局部浓度升高,激活的凝血因子不能被清除,而且红细胞和血小板的聚集性也增高,血液黏度增加。

房颤患者心房内血流形成涡流,直接损伤心房壁的内皮细胞,使内皮下的基底膜及结缔组织裸露,促使血小板吸附、聚集其上,形成血栓。

还有外源性凝血系统激活,局部电荷促使血小板聚集等其它因素的综合作用。